Giotto Bizzarrini L’Ingegnere Costruttore

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

REV Entry List

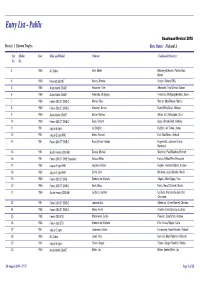

Entry List - Public Goodwood Revival 2018 Race(s): 1 Kinrara Trophy - Race Status: National A Car Shelter Year Make and Model Entrant Confirmed Driver(s) No. No. 3 1963 AC Cobra Hunt, Martin Blakeney-Edwards, Patrick/Hunt, Martin 4 1960 Maserati 3500GT Rosina, Stefano Rosina, Stefano/TBC, 5 1960 Aston Martin DB4GT Alexander, Tom Alexander, Tom/Wilmott, Adrian 6 1960 Aston Martin DB4GT Friedrichs, Wolfgang Friedrichs, Wolfgang/Hadfield, Simon 7 1960 Ferrari 250 GT SWB/C Werner, Max Werner, Max/Werner, Moritz 8 1960 Ferrari 250 GT SWB/C Allemann, Benno Dowd, Mike/Gnani, Michael 9 1960 Aston Martin DB4GT Mosler, Mathias Gillian, G.C./Woodgate, Chris 10 1960 Ferrari 250 GT SWB/C Gaye, Vincent Gaye, Vincent/Reid, Anthony 11 1961 Jaguar E-type Ian Dalglish Dalglish, Ian/Turner, James 12 1961 Jaguar E-type FHC Meins, Richard Huff, Rob/Meins, Richard 14 1961 Ferrari 250 GT SWB/C Racing Team Holland Hugenholtz, John/van Oranje, Bernhard 15 1961 Austin Healey 3000 Mk1 Darcey, Michael Woolmer, Paul/Woolmer, Richard 16 1961 Ferrari 250 GT SWB 'Breadvan' Halusa, Niklas Halusa, Niklas/Pirro, Emanuele 17 1962 Jaguar E-type FHC Hayden, Andrew Hayden, Andrew/Hibberd, Andrew 18 1962 Jaguar E-type FHC Corrie, John Minshaw, Jason/Stretton, Martin 19 1960 Ferrari 250 GT SWB Scuderia del Viadotto Vögele, Alain/Vögele, Yves 20 1960 Ferrari 250 GT SWB/C Devis, Marc Devis, Marc/O'Connell, Martin 21 1960 Austin Healey 3000 Mk1 Le Blanc, Karsten Le Blanc, Karsten/van Lanschot, Christiaen 23 1961 Ferrari 250 GT SWB/C Lanzante Ltd. Ellerbrock, Olivier/Glaesel, Christian -

Road & Track Magazine Records

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8j38wwz No online items Guide to the Road & Track Magazine Records M1919 David Krah, Beaudry Allen, Kendra Tsai, Gurudarshan Khalsa Department of Special Collections and University Archives 2015 ; revised 2017 Green Library 557 Escondido Mall Stanford 94305-6064 [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc Guide to the Road & Track M1919 1 Magazine Records M1919 Language of Material: English Contributing Institution: Department of Special Collections and University Archives Title: Road & Track Magazine records creator: Road & Track magazine Identifier/Call Number: M1919 Physical Description: 485 Linear Feet(1162 containers) Date (inclusive): circa 1920-2012 Language of Material: The materials are primarily in English with small amounts of material in German, French and Italian and other languages. Special Collections and University Archives materials are stored offsite and must be paged 36 hours in advance. Abstract: The records of Road & Track magazine consist primarily of subject files, arranged by make and model of vehicle, as well as material on performance and comparison testing and racing. Conditions Governing Use While Special Collections is the owner of the physical and digital items, permission to examine collection materials is not an authorization to publish. These materials are made available for use in research, teaching, and private study. Any transmission or reproduction beyond that allowed by fair use requires permission from the owners of rights, heir(s) or assigns. Preferred Citation [identification of item], Road & Track Magazine records (M1919). Dept. of Special Collections and University Archives, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. Conditions Governing Access Open for research. Note that material must be requested at least 36 hours in advance of intended use. -

List of Cars 2019

LIST OF CARS 2019 # CAR BUILDER TYPE BODY COACHWORK YEAR ENTRANT COUNTRY CLASS A | GOODBYE ROARING TWENTIES: THE BIRTH OF THE CONCORSO 02 Vauxhall 30/98 Type OE Boattail Tourer Vauxhall 1925 Peter Goodwin United States 04 Minerva Type AF Berline Transformable Hibbard et Darrin 1928 Laura & Jack Boyd Smith United States 06 Lancia Lambda Serie VIII Four-Seater Torpedo Lancia 1928 Anthony MacLean Switzerland 08 Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport Two-Seater Sports W. C. & R. C. Atcherley 1928 David Atcherlery United States 10 Rolls-Royce 20 H.P. Three-Position Cabriolet Barker & Co. 1929 Norbert Seeger Liechtenstein 12 Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Spider Zagato 1930 Albert Wetz Luxembourg CLASS B | FAST FORWARD: A QUARTER CENTURY OF PROGRESS 14 Rolls-Royce 40 / 50 H.P. Silver Ghost Torpedo Phaeton Kellner 1914 Douglas Magee United States 16 Bentley 4 ¼ Litre Cabriolet Antem 1936 Stephen Brauer United States 18 Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A Two-Seater Cabriolet Sindelfingen 1936 Hans Hulsbergen Switzerland 20 Bugatti 57 S Four-Seater Sports Tourer Vanden Plas 1937 Robert Kauffman United States 22 Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta Touring 1937 David Sydorick United States 24 Delahaye 135M Roadster Carlton 1938 Emma Beanland Monaco 26 Lancia Astura Serie IV Cabriolet Pinin Farina 1938 Filippo Sole Italy 28 Lagonda V12 Redfern Tourer Four-Door Drophead Coupé Maltby 1939 Reinhard Weinstabl Austria CLASS C | SMALL AND PERFECTLY FORMED: THE COACHBUILDER’S ART IN MINIATURE 30 Maserati A6G / 2000 Coupé Frua 1952 Roland D’leteren Belgium 32 Abarth 205 -

THE TYRE MONOLOGUES by Barrie Robinson

THE TYRE MONOLOGUES by Barrie Robinson SUMMATION The response to the question on tyres produced an enormous amount of opinions and so far I have not definitely made up my mind where to go to fill my void begging for wheels. I will buy 72 stainless spoke Dayton wire wheels. I have them on my MGB GT V8 and they seem fine. My Maserati Mistral had Borranis, beautiful, but they are so wildly expensive. As to the responses I have edited rather brutally for which I make no apologies. The idea was to cut to the chase and so I cut out chat and corrected spelling and English in some cases. If you contributed and do not appear below then I do apologise but it was rough keeping track. What became apparent was that there were different drivers who required different tyres. Belting around the track is somewhat different to cruising down the country lanes. So I have made no conclusion as to what tyre is best – because there are no bests just betters. Tony Cove sent this link in – fabulous – biased? http://www.youtube.com/watch?v=t7lC7wyDoXc The following is a snapshot of comments which I composed for my own satisfaction and I have to admit that I lean towards Pirelli Cinturato. This maybe because I used to get them free when I was younger – much younger !!! Avon Turbosteel Not good in wet – Very good in the wet (hmmm?). Heavy steering Choppy. Too big for spare tray. Good with 72 spokes £215 - £165 Avon Turbospeed 165/95-16 terrific. -

Phil Hill on the Iconic Ferrari 250 GTO "Why Are We Driving This Damn Coupe?"

Article from Road and Track: https://www.roadandtrack.com/motorsports/news/a18029/ferrari-gto- history/ Phil Hill on the Iconic Ferrari 250 GTO "Why are we driving this damn coupe?" By Phil Hill Apr 20, 2017 In honor of what would be his 90th birthday, we're republishing this story, from the January 2000 issue of Road & Track, by the legendary Phil Hill. Many of you probably know Hill as a brilliant racer, notably the only American-born F1 champ, but he also wrote a number of eloquent, insightful articles for R&T, like this on the Ferrari 250 GTO. Enjoy. – Ed. When Olivier Gendebien and I were assigned to drive the new Ferrari GTO at Sebring in 1962, we were somewhat offended. Stirling Moss, Innes Ireland, the Rodriguez brothers, and other drivers were in sports prototypes, aiming for an overall win, and we wondered if there was a conspiracy against us. "Why are we driving this damn coupe?" There was an excellent reason Olivier and I were in the GTO. The Manufacturers' World Championship for 1962 was based on points scored by Grand Touring cars. Sports cars were now called prototypes, and while Stirling, Innes, and the others were running for the glory of the overall win, we were chasing points for the championship ... and earned the maximum by winning the GT class and finishing 2nd overall. As it turned out, the GTO was a delight to drive. That's probably because the emphasis put on the GTs to win the championship meant there was extra effort put into this car, so the GTO was a giant step beyond the Grand Touring cars built up to that point. -

Cs Cinturatoas-SF2-ENG

PRESS RELEASE PIRELLI: NEW CINTURATO ALL SEASON SF2, A SAFER TYRE ALL YEAR ROUND THANKS TO AN ADAPTIVE TREAD PATTERN TO EVERY SEASON AND DRIVING STYLE THE QUIETEST TYRE OF THEM ALL, WITH REDUCED BRAKING IN THE WET, DRY AND ON SNOW. LONGER LIFE AND LOWER FUEL CONSUMPTION, CERTIFIED BY TÜV SÜD AND DEKRA NO NEED TO WORRY ABOUT TYRES: NEW CINTURATO WORKS IN EVERY SEASON AND IS AVAILABLE ALSO WITH SEAL INSIDE, RUN FLAT AND ELECT TECHNOLOGIES Milan, February 2, 2021 – Pirelli launches the new Cinturato All Season SF2, a year-round tyre that complies with all winter legislation and delivers a safe driving experience in any weather condition. The new Cinturato for every season features the latest tyre technology, for the first time including an ‘adaptive tread pattern’: a system that uses both the compound and tread to maximise driving safety and versatility. It is also available with Pirelli Seal Inside and Run Flat technologies – both of which allow drivers to continue driving even with a puncture – as well as in the Elect version for electric and plug-in hybrid vehicles. A WORRY FREE TYRE FOR ALL YEAR ROUND The Cinturato All Season SF2 is available in 65 sizes, from 15 to 20 inches, for modern city cars, ranging from the latest crossover utility vehicles to medium-sized sedans. On the tyre’s shoulder, you will find the M+S symbol along with the 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake) marking. This indicates the tyre’s excellent performance even in winter conditions and certifies conformity with European legislation through specific tests. -

Motorsport Dic 1995.Pdf

an 0, 0, 0 CONTENTS fl'Oflf cover: IeMttotl at work In the pits, one of the key elements "hind Midtael SchUlllOCher's S~ this year. Inset, the allurlnt liDarrini Strada. INCORPOUnlG Sl'fED DD THE 611OD1O.AJ1DS IJAHT1I loadon EaA 4DA Ttlep one: 0171 6284741 Fo: 0171 638 8497 Iodem: 0171 2.56 6246 Ttlex; 888602 MONEWS G Vol WI Number 12 DKEMIEII995 @ nESDALI PUBLISHING COMPANY LlMmD r Editor William Boddy Editor Simon Arron &ran Prix Editor Mark Skewls Deputy Editor Gordon Cruickshank Pictures LA T Photographic Advertising John Deverell ext 129 !nn Mengher ext 146 " PIIYIMIIIII ..de lit • .,"lilt defIln. plea ...dd f:2.so Ito ster\IItfI """ ,... Ito ~. 1IS.l: (......... )pw_$4,.oo. Q ..,.rr.. .. ,IiIoToe s-r ... III, .....eIey IIh ... Jwsey 07m, USA 1",,_ (toe) M5-7111 r.a, (901) M5-7114 "at issue out December 22 BIZZARRINI STRADA competition version of the Grifo. Essentially the Grifo was an extremely fast road car, which relied on 5.3-litre V8 Chevrolet Cor vette power. Both the cylinder block and heads were made from cast iron, the valve a.ckets of charDder illlSide, but you gear was actuated by push rods and rockers, and the crankshaft ran in five main bea can't tell how fast you're toInI ... rings. For the suspension, Bizzarr!ni used coil springs and wishbones at the front, and Super ... pnlfiJe "'S .... IM set ,., a coil-sprung De Dion tube located by ..... """,,,,, ..... -. lie .... radius arm and Pan hard rod at the rear. By 1965. there were two versions of the Grifo - the Iso Bizzarrini A3C racer and the A3L Grifo road going version, the main difference between them being that the Bitza had its engine moved back in the chassis by the bodies for Bizzarrini's sports prototype, raris. -

Nogaro After Race 2

THE GREATEST'S TROPHY STANDINGS Nogaro After Race 2 Dijon Bugatti Nogaro Vallelunga Estoril Total VEHICLE Pos Participant Points Bonus Race 1 Race 2 Bonus Race 1 Race 2 Bonus Race 1 Race 2 Bonus Race 1 Race 2 Bonus Race 1 Race 2 1 Dirk EBELING BIZZARRINI 5300 GT 1965 192 40 20 14 26 18 20 14 20 20 2 Christian BOURIEZ BIZZARRINI 5300 GT 1965 162,5 40 10 20 26 20 18 10.5 * 18 3 Leon EBELING BIZZARRINI 5300 GT 1965 138 20 / / 26 18 20 14 20 20 4 Peter VÖGELE PORSCHE 718 RS 60 Spyder 1960 105 45 0 2 / / 26 18 14 5 Roberto RESTELLI ALFA ROMEO Giulietta SVZ 1956 96 40 6 0 32 8 10 / / 6 Christian DUMOLIN FERRARI 250 GT SWB 1962 84 40 0 0 / / 14 14 16 7 Antonio CARRISI ALFA ROMEO Giulietta SZ 1962 84 40 0 0 26 10 8 / / 8 Charles de VILLAUCOURT LISTER Jaguar Knobbly 1958 77,5 40 0 4 19.5 14 * / / 9 Marie-Claude FIRMENICH PORSCHE 356 B 2.0 GS Carrera 2 Coupé 1962 76 40 0 0 26 4 6 / / 10 Carlo VÖGELE ALFA ROMEO Giulia TZ 1964 74 46 18 10 / / / / 11 Vincent GAYE FERRARI 275 GTB/C 1966 72 40 14 18 / / / / 12 Hans HUGENHOLTZ FERRARI 250 GT SWB (C) 1961 68 40 16 12 / / / / 13 Alexander FURIANI ALFA ROMEO Giulia TZ2 (C) 1965 64 / / 32 16 16 / / 13 Thierry PASCAULT ALFA ROMEO Giulia TZ2 (C) 1965 64 / / 32 16 16 / / 14 Remo LIPS FERRARI 250 GT SWB 1961 64 40 8 16 / / / / 15 Guillermo FIERRO MASERATI Tipo 60 1960 60 40 12 8 / / / / 16 François FOUQUET-HATEVILAIND.B HBR5 1958 58 30 0 NS 28 0 0 / / 17 Jean-Luc PAPAUX ALFA ROMEO Giulietta SZ 1962 53,5 20 / / 19.5 / 14 / / 18 Wolf ZWEIFLER LISTER Knobbly Chevrolet 1959 50 / / 26 12 12 / / 19 Josef RETTENMAIER MASERATI 300 S 1955 47 45 2 0 / / / / 20 Conrad M. -

In T H Is Is S U E in T H Is Issue

Vol 8 - Num 10 October 2006 CoventryThe The Newsletter Jaguar Association of the Caatt of New England Stu Forer and his XK120 lead the pack during a heat at the Lime Rock Vintage Festival over Labor Day weekend. Read a full account of the event starting on Page 10! Photo courtesy of Ed Hyman. 3 The Prez Sez - Monthly ruminations by JANE President Carl Hanson e 4 Events - The calendar of upcoming JANE activities u s 4 Letters to the Editor - Thanks to the many contributors from Harry Parkinson s I 5 On the Prowl - The things our members have been up to lately - by Brenda Soussan 6 The JANE Fall Slalom (Or, Tales From a Rookie) - A fun perspective by Tracey Levasseur, s i with photos by Dennis Eklof h 9 Ask the Experts - A new column by Dana Lee and you is about to debut! T 10 JANE & Jaguar Make Their Marque at the 2006 Lime Rock Vintage Festival - The complete report by Stu Forer, with photos by Ed Hyman and George Jones n I In This Issue 14 Classifi ed Ads - Lots of fi ne Jaguars and the parts that comprise them for sale WWW.J-A-N-E.ORG 2 TThehe CoventryCoventry CCatat The Pres Sez PPresident’sresident’s NNotesotes October 2006 irst of all, I want to thank came away with top prizes in the England Inne on Friday night. FDave Pratt for coming forth concours, and Stu Forer did well The whole weekend was quite a to be our new Editor-in-Chief! on the racetrack! (September’s party! By Carl Hanso Dave does a fine job of editing and this month’s “Cat” and the The next month’s meet- the Alfa Romeo club’s newsletter, JANE website have the details.) ing will prove to be interesting. -

This Near-Perfect 1973 Iso Grifo Is Bargain Priced at $475,000 a Mighty Ford V-8 Powers This Beguiling Italian-American Supercar

CHANNELS ▼ This Near-Perfect 1973 Iso Grifo Is Bargain Priced at $475,000 A mighty Ford V-8 powers this beguiling Italian-American supercar. BY JOE D'ALLEGRO FEBRUARY 24, 2019 NEWS THE STUART PARR COLLECTION × S H A R E restored 1973 Iso Grifo, one of the nest supercars of its day, is on A CHANNELS ▼ sale in New York City for a cool $475,000. Iso was created by industrialist Renzo Rivolta, who made his fortune manufacturing refrigerators. Based in a suburb of Milan, Italy, the company manufactured scooters and the iconic Isetta three-wheeled bubble car that provided cash-strapped Europeans with transportation in the aermath of World War II. BMW purchased the rights and tooling to the Isetta in 1954 and sold more than 160,000 of them through 1962. The Giorgetto Giugiaro-designed Grifo is decidedly rarer than that; only 412 (some say 413) were produced between 1965 and 1974. The Grifo featured open headlights and Corvette engines for most of its run, but later models, like the one featured here, had semi-covered lights and Ford powerplants. The 351-cubic-inch Cleveland V-8 puts out 350 horsepower in this Grifo, allowing for an impressive 160-mile-per-hour top speed. Some earlier Isos featuring giant 7.0-liter Chevy engines could approach 186 mph, which was almost unheard of at the time. Decades-old Italian supercars aren't known for ease of maintenance, but basic upkeep on the Iso shouldn't be too bad, thanks to its stout muscle car heart. These were well-built and well-nished cars with strong steel frames, four-wheel disc brakes, and all-independent suspensions. -

Product Catalog 2020 2 Table of Contents: Markings 4 - 5 Premium Homologations with Pirelli Technology 6 - 7 Pirelli Range Overview 8 - 9

PRODUCT CATALOG 2020 2 TABLE OF CONTENTS: MARKINGS 4 - 5 PREMIUM HOMOLOGATIONS WITH PIRELLI TECHNOLOGY 6 - 7 PIRELLI RANGE OVERVIEW 8 - 9 TM P ZERO FAMILY 10 - 11 P ZEROTM CORSA (PZC4) 12 - 13 P ZEROTM (PZ4) 14 - 17 P ZEROTM 18 - 23 P ZEROTM ALL SEASON 24 - 25 P ZEROTM ALL SEASON PLUS 26 - 27 P ZERO NEROTM ALL SEASON / M+S 28 - 29 P ZERO NEROTM GT / P ZERO NEROTM 30 - 31 P ZERO ROSSOTM 32 - 33 CINTURATOTM FAMILY 34 - 35 CINTURATO P7TM 36 - 37 CINTURATO P7TM ALL SEASON 38 - 39 CINTURATO P7TM ALL SEASON PLUS / II 40 - 41 P4TM FOUR SEASONS 42 - 43 SCORPIONTM FAMILY 44 - 45 SCORPION ZEROTM ALL SEASON 46 - 47 SCORPION ZEROTM ALL SEASON PLUS 48 - 49 SCORPION ZEROTM ASIMMETRICO / SCORPION ZEROTM 50 - 51 SCORPIONTM VERDE 52 - 53 SCORPIONTM VERDE ALL SEASON 54 - 55 SCORPIONTM VERDE ALL SEASON PLUS / II 56 - 57 SCORPIONTM ALL TERRAIN PLUS 58 - 59 SCORPIONTM ATR 60 - 61 SCORPIONTM STR 62 - 63 WINTER FAMILY 64 - 65 P ZEROTM WINTER 66 - 67 WINTER SOTTOZEROTM 3 68 - 71 WINTER SOTTOZEROTM SERIE II 72 - 74 CINTURATOTM WINTER 76 - 77 ICE ZEROTM FR 78 - 79 SCORPIONTM WINTER 80 - 82 WINTER SOTTOZEROTM W210 / W240 83 WINTER SNOWCONTROLTM SERIE 3 W190 83 WINTER SNOWCONTROLTM SERIE 3 W210 83 WINTER SNOWSPORTTM / SCORPIONTM ICE & SNOW 83 INSIDE PIRELLI TECHNOLOGY 84 - 85 HOMOLOGATION PROCESS 86 - 87 ORIGINAL EQUIPMENT – HOMOLOGATIONS 88 - 117 WARRANTY AND TIRE CARE 118 - 122 3 MARKINGS Pirelli works to create the PERFECT FIT between car and tire in collaboration with the best car manufacturers. This collaboration is carried out through the use of dedicated technologies, processes and materials. -

Fiskens Newsletter 2016

News from the Mews Illustrated: 1948 ALFA ROMEO 6C 2500 COMPETIZIONE COUPE, MULTIPLE MILLE MIGLIA & TARGA FLORIO ENTRANT INTRODUCTION 2015 was another strong year for fiskens we humbly feel that we have consigned here our best kicked off in style with our amplified presence at the magnificent collection to date and are enormously proud of the calibre rétromobile show in Paris, continuing on through the year of these historic automobiles.ey have all been carefully with record-breaking sales from the Mews and our best year curated and it is our pleasure to show them for the first time to date. at rétromobile. we have, as ever, enjoyed negotiating some of the most on behalf of all the team at fiskens, we hope that you important sales at the top end of the collectors’ market, both will enjoy our news from the Mews and with our passion and publicly and privately and sense that our specialist service will strong competitive spirit we hope that we can be of continued be in even greater demand in 2016. service to you all over the coming year. CARS FOR SALE 1968 FERRARI DINO 166/246 TASMAN/F2 u e car that gave Ferrari its inaugural F2 victory and Derek Bell his first win for the Scuderia u Campaigned by Jacky Ickx, Derek Bell and Ernesto Brambilla u Offered for sale in ‘time capsule’ original condition having formed part of a renowned UK Ferrari collection for several decades 1978 FERRARI 512 BB. Ex-Ecurie Francorchamps, 1978 Le Mans u Originally owned by Garage Francorchamps, Belgium u Entered by Jean Blaton for 24 Heures du Mans in 1978 with co-drivers Teddy Pilette and Nick Faure u Includes spare engine and original bodywork 1966 BIZZARRINI COMPETITION LIGHTWEIGHT COUPE.