QUADERNI CARMELITANI L L 23 L L

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Acta Apostolicae Sedis

An. et vol. XCV 31 Decembris 2003 (Index generalis) ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE I INDEX GENERALIS ACTORUM (An. et vol. XCV) I - ACTA IOANNIS PAULI PP. II Itinera Apostolica: 492, 736. Secretaria Status Litterae Encyclicae: 433. : 348. Adhortatio Apostolica Postsynodalis: 648. II - ACTA CONGREGATIONUM Epistula Apostolica:5. Congregatio pro Doctrina Fidei: Decretum: 271. Litterae Decretales: 97, 161, 225, 297, 377, 497, 560, 744, 801. Congregatio de Causis Sanctorum: Consistoria Ordinaria Publica: 300, 798. Decreta: 67, 71, 73, 76, 145, 147, 149, 151, 208, 210, 212, 214, 216, 274, 276, 349, Constitutiones Apostolicae: 36, 164, 352, 356, 359, 362, 409, 411, 412, 416, 165, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 485, 487, 509, 514, 516, 518, 520, 524, 380, 381, 382, 384, 564, 565, 566, 526, 530, 532, 534, 537, 539, 542, 544, 567, 569, 803, 804, 806, 807, 809, 546, 548, 627, 630, 633, 637, 722, 724, 810, 811, 813, 815. 726, 786, 789, 792, 872, 874, 876, 878, 880, 883. Litterae Apostolicae: 37, 39, 100, 166, 168, 171, 173, 385, 387, 389, 392, Congregatio pro Episcopis: 500, 501, 570, 574, 576, 720, 721, 817, 819, 821, 823, 826, 829. Decreta: 218, 278, 279, 364, 365, 550, 730. Provisiones Ecclesiarum: 79, 155, 219, Conventiones : 102, 176, 237, 830. 280, 366, 418, 489, 551, 639, 731, Homiliae: 185, 578, 581, 748, 750. 795, 886. Collationes dignitatis archiepiscopalis: 797. Allocutiones: 40, 44, 50, 55, 61, 121, 126, 131, 136, 139, 187, 190, 196, 200, 203, Congregatio pro Gentium Evangeliza- 205, 248, 254, 260, 263, 301, 307, 310, tione: 317, 321, 327, 333, 393, 398, 403, 475, Decretum: 369. -

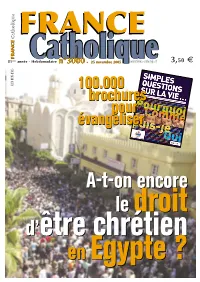

A-T-On Encore A-T-On Encore

Catholique FRANCEFRANCE FRANCE FRANCE Catholique ème € 81 année - Hebdomadaire n°3000 - 25 novembre 2005 www.france-catholique.frwww.france-catholique.fr 3,50 ISSN 0015-9506 100.000 brochures pour évangéliser A-t-onA-t-on encoreencore lele droitdroit d’d’êtreêtre chrétienchrétien enen EgypteEgypte ?? BREVES A la Régie des transports de Marseille, l’u- ciété de l’information destiné à combattre FRANCE nité syndicale a volé en éclats au 42e jour "la fracture numérique" Nord-Sud s’est de grève, ce qui laissait espérer une re- ouvert à Tunis le 16 novembre. L’agression BUDGET : Alors que le débat budgétaire prise du travail. A Paris, les syndicats de la dont a été victime un journaliste français suit son cours à l’Assemblée nationale, RATP, ont déposé un préavis de grève le 11 novembre embarrasse le gouverne- Bruxelles a contesté le 17 novembre les pour le 23 novembre. ment français ; le ministre des Affaires prévisions de Paris pour 2006 ; d’après la GENEROSITE : D’après les informations étrangères a déclaré le 15 novembre que Commission, les déficits atteindraient publiées le 15 novembre par le Centre d’é- la France restait très attentive au respect 3,5% du PIB l’an prochain comme cette tude sur la philanthropie, le montant des des droits de l’homme en Tunisie. année ; le taux de croissance ne dépasse- dons effectués par les ménages français TCHAD : L’ancien dictateur Hissène Habré rait pas 1,8% au lieu des 2 à 2,5% es- en 2004 a été de 2,1 milliards d’euros . a été arrêté à Dakar le 15 novembre ; il pérés. -

Gazzetta Ufficiale Del Regno D'italia N. 059 Del 10 Marzo 1888 Foglio Delle Inserzioni

INSMION & NGENHm-RWBRE WWo mm (Num. 259 - 1 3 Marzo 1888) soCIETA NAPOLETANA Societh Anonima Cooperativa DI NAVIGAZIONE A VAPORE Fra gli esercenti per la riscossione della tassa di Dazio °NDATA DA A. MANZI E C°) Û00Sum0 0 minuta Vendita in Torino e suo terri- CONVOCAZlONE ORDINARIA 10fl0 L'assemblea generale ordinaria avrà luogo domenica 25 corrento marzo allo 070 10 antim. sul Piroscafo « Vittoria » nel Porto di Napoli. Capitale indeterminato Ordine del giorno: azionisti Il Consiglio d'amministrazione convoca 1 assemblea generale degli 1. Relazione del d'amministrazione sull'esercizio 1887. Vittorio Consigho ordinaria pel giorno di mercoledi 28 corrente nella platea del Teatro 2. dei sindaci. Rapporto Emanuclé alle ore 3 pomeridiano per déliberare sul seguente 3. Approvazione del bilancio, e relativo dividendo. 4. Nomina amministratori ordinari e degli uscenti supplenti. Ordine del giorno: 5. Nomina di cinque sindaci ordinali e due supplenti. 6. Comunicazioni della presidenza, d'amministrazione. Napoli, 5 marzo 1888, 1. Relazione del Consiglio 2. Id. dei signori sindaci. Il Presidente: L. PETRICCIONE. novembro 1886 3. Presentazione del rendiconto e del bilancio dal primo N. B. Per intervenire all'assemblea occorre, almeno emque giorm prima, sol terzo alinea dell'articolo 15 a tutto dicembre 1887, come pure discussione depositare le azioni presso la sede della societh. e relativa deliberazione. ove non sia costituita in convocazione a L'assemblea, validamente prima 4. Nomina di due amministratori in surrogazione di uno resosi defunto norma dell'art. O dello Statuto sociale, resta sin da ora riconvocata pel e di altro non più esercente. giorno 8 aprile 4481 articoli prossimo. -

Acta Apostolicae Sedis

An. et vol. XCVII 31 Decembris 2005 (Index generalis) ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE I INDEX GENERALIS ACTORUM (An. et vol. XCVII) I - ACTA S. PONTIFICIS 979, 981, 984, 986, 1042, 1043, 1045, 1047, 1050, 1053. Epistulae Apostolicae: 265, 337. Itinera Apostolica Consistorium Ordinarium Publicum: 275. : 933. Secretaria Status Litterae Decretales: 3, 6, 9, 12, 121, : 191, 965, 1000. 124, 276. Decreto: 798. Comunicato: 799. Litterae Apostolicae Motu Proprio Da- tae: 353, 769, 801, 1017. Constitutiones Apostolicae: 16, 17, 128, II - ACTA CONGREGATIONUM 129, 131, 279, 377, 772, 803, 841, 842, Congregatio pro Doctrina Fidei 873, 937, 938, 940, 1019. : Notificatio: 194. Litterae Apostolicae: 18, 21, 23, 26, 132, 134, 137, 281, 284, 286, 289, 291, 294, Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus: 296, 298, 301, 303, 378, 381, 383, 387, Assensus Pontificius: 1003. 867. Congregatio pro Episcopis: Epistulae: 306, 313, 774, 776, 941, 943. Decreta: 445, 794, 1004, 1056. Conventiones: 29, 51. Provisiones Ecclesiarum: 87, 256, 259, 332, Homiliae: 140, 143, 144, 707, 748, 778, 446, 755, 795, 836, 860, 932, 963, 1005, 782, 785, 804, 875, 878, 882, 887, 1057. 946, 949, 969, 1020. Congregatio pro Gentium Evangeliza- Allocutiones: 61, 64, 146, 147, 148, 151, tione: 158, 159, 161, 164, 694, 701, 703, 744, Provisiones Ecclesiarum: 89, 258, 448, 861. 789, 809, 817, 818, 820, 821, 823, 826, 830, 833, 844, 893, 897, 902, 905, 909, Nominationes: 259, 450, 863. 915, 919, 927, 954, 955, 957, 973, 978, Congregatio de Causis Sanctorum: 1024, 1026, 1027, 1030, 1032, 1035, 1039. Decreta: 68, 71, 74, 76, 78, 81, 83, 203, 208, 210, 214, 216, 218, 220, 222, 224, Nuntii: 167, 170, 173, 175, 184, 185, 188, 227, 229, 233, 236, 238, 244, 247, 249, 315, 316, 317, 321, 322, 791, 930, 960, 253, 325, 329, 390, 392, 394, 396, 398, 1066 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale 400, 402, 404, 406, 409, 411, 413, 415, V - DIARIUM ROMANAE CURIAE 418, 421, 424, 427, 430, 433, 436, 439, Audientiae Sollemniores 442, 793. -

Preso O Li Ii Crté"

¦:,.;.,-.:¦ i ¦ ',, ';•: '¦' \JÉ- ".*'*''..-''¦''.';¦_ ¦'¦/V' ¦ H^^r^Kl .ii-iir-r» ^^bri' *' "-""s HR^.M ¦f^LJb\ '''"' *' ¦'"¦¦'¦*•"" ' ik^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HHV-^PVVMtfflVTf^^dávlk» ^' Jjj^-^|M|gn^»|»»>^-»»»»»^-»»»^^B' íOkHS A AS ÁGUAS INVADIRAM 0 AEROPORTO DA PAMPULHA M ^LlIlllllO M PROVOCA IMPORTANTE DISCURSO DE VARGAS, HOJE, EM OURO PRETO contestado Os técnicos ila FAO rstudiirin. A ELEIÇÃO . mal • ri-".i.iu amazônica — — ; - Coiifili&n que sr admite • Amnr.onas ou Amazônia? —» Duas olastilflcaçfiei dlferentea DO PRESIDENTE — 1-1 untr iras r-i-ocráf icai • fronteiras eronòmlcai — Ter- O SAPS vai importar banha dos Estados Unidos e azeite de Portugal ra pobre mas recuperável — OA REPUBLICA Culturas que os nortf-anierl» rnnos não conhecem NOVE MILHÕES DE METROS CÚBICOS OE ÁGUA EM VIOLENTA CATADUPA PELO |ÍAI*1Í (Texto na J." página)¦ lí'P*:.Í 7:^X ' ''Í>:'-'' '¦''' ¦•WSa\ fl Bi IU if Sm iWKk 1.W/^^í ^ BBI' mmm !:|;ti*»'«4| V- .. s< esta morta BELO HOP.17.ONTE. 70 (Da Sucursal d» A NOITE) — Acabou-so a Pampulha. Res- -íiv-.i o Cassinor o fat» • a IqToja, três fantasmas apaaa- dos d» um esolondor arauite- tônico quo' as áauas \ti não ma'.* osnolham. A Pamoulha cta a Laqoa. E a lagoa |a não mais existo. Está s&ca. A Pampulha está morta. :-*f-.í iusmh fiymMa PRÂT CAM ENTE ' *.': '< 0 construtor ' '¦¦•¦¦¦ ''"¦-'¦ .'.'.:;-..¦ .'."¦.¦.. :: •':'¦•-.•>$¦" -'•"¦'••¦': "¦"¦'''¦ '**'" •>"•'¦¦¦.''¦:.,'¦>¦¦*: ^m^r¥^%4^^^wu^^»&-4 -¦ SSS-j-S-^-iif.ví' .¦¦¦'¦ '"''''^'-^^^^^mWÊÊÊÊÈ da represa t^^Lm^Ê^^^S^^m^M^à'^Mmm; >"¦*. m WÈ ^—-^ ENXUTA A LAGOA BELO HORIZONTE.. 20 (Da Sucursal de A NOITE) — A O engenheiro Ajax Rabelo, qiT agonia da represa, ou seja o deiinoronamento final da barra» foi o construtor da represa du &em que desde a tarde de sexta-íeira Santa vinha «endo Pampulha, assistiu ao desmoro- Lraiçoeirainente solopacla, começou às 12 horas de hoje. -

29 Giugno 2008 Detto XVI, Che Le Destinerà a Persone E Nuova Alleanza; Sono Loro I Due Olivi Descritti Dal Popolazioni Bisognose

www.romasette.it sui sentieri della Parola La celebrazione del Papa per la consegna dei palli Pietro e Paolo, i due cardini ggi, in occasione della solennità Odei Santi Apostoli Pietro e Paolo, della porta riservata ai giusti Benedetto XVI celebrerà l’Eucaristia, al- le 9.30, nella basilica Vaticana, con la DI MARCO FRISINA partecipazione del Patriarca ecumeni- co Bartolomeo I. Insieme terranno l’o- a festosa memoria dei Santi Apostoli riempie di gioia la Chiesa. melia, reciteranno la professione di fe- LNella storia della spiritualità cristiana molte immagini sono state de e impartiranno la benedizione. Con- attribuite ai Santi patroni di Roma. Essi fondarono la nostra Chiesa celebreranno con il Pontefice i nuovi 41 con la parola e l’esempio e soprattutto con il loro arcivescovi metropoliti, ai quali, come sangue, come canta l’inno liturgico della loro festa: tradizione, il Santo Padre imporrà il sa- «O Roma felix che sei imporporata del sangue di cro pallio - paramento liturgico in lana tali martiri». Pietro e Paolo sono dunque per noi cucito dalle suore di clausura del con- romani i fondatori della nostra comunità cristiana vento di Santa Cecilia in Trastevere - pre- e insieme i primi testimoni di Cristo Risorto in so dalla Confessione dell’Apostolo Pie- mezzo a noi. Non solo per Roma ma, per la spe- tro. ciale vocazione della nostra diocesi, essi irradiano Nello stesso giorno, inoltre, si celebra la la loro testimonianza al mondo intero splendendo Giornata della carità del Papa. Le offer- della luce radiosa della loro santità e del loro mar- te raccolte nelle chiese di tutte le dio- tirio. -

OPUSCOLI RACCOLTI NELLA BIBLIOTECA CAPITOLARE SCATOLA. Sala 1 Scaff. 1 F 174 1 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI CHI FU E COSA FECE RUSTICIANO DA PISA - 1925 - Sala 1 Scaff

OPUSCOLI RACCOLTI NELLA BIBLIOTECA CAPITOLARE SCATOLA. Sala 1 Scaff. 1 F 174 1 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI CHI FU E COSA FECE RUSTICIANO DA PISA - 1925 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 2 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI PER LA STORIA DELLA SOCIETA' DEI XL - 1940 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 3 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI I LONTANI PRECEDENTI DELLA SISTEMAZIONE DELL'ADIGE - 1940 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 4 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI IL CANONICO TRIVIGIANO PAOLO APROINO DISCEPOLO ED AMICO DI GALILEI Sala 1 Scaff. 1 F 174 5 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI ORAZIO ANTINORI - 1942 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 6 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - IACOPO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 7 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - VINCENZO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 8 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - GIORDANO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 9 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - FRANCESCO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 10 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI LA STORIA DI UN CORPO SANTO E UN DONO DEI REZZONICO - 1945 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 11 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI ANCORA DEL CAN. PAOLO APROINO DELLA SUA GENTE E DELLA COLTURA DEL SUO TEMPO Sala 1 Scaff. 1 F 174 12 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UN GRANDE STUDIOSO DELLA MONTAGNA : QUINTINO SELLA Sala 1 Scaff. 1 F 174 13 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI TRE SCIENZATI DA NON SCORDARE Sala 1 Scaff. 1 F 174 14 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UN MAESTRO DI IACOPO RICCATI : STEFANO DEGLI ANGELI Sala 1 Scaff. -

Mgr Bernard Dupire

Un hebdo engagé, au service de l’Amour et de Catholique FRANCE FRANCE la Vérité FRANCE FRANCE Catholique ème € 81 année - Hebdomadaire n°2998 - 11 novembre 2005 www.france-catholique.fr 3,50 ISSN 0015-9506 “Tout“Tout“Tout m’amuse,m’amuse,m’amuse, maismaismais DieuDieuDieu seulseulseul m’m’m’intéresseintéresseintéresse””” Albéric de Palmaert BREVES dra 14 milliards d’euros à la fin de cette vembre que la France était prête à FRANCE année. mettre son veto à un accord à l’OMC en VIOLENCES : Après dix jours de manifes- D’après une enquête de l’Observatoire décembre prochain à Hong Kong si cet tations nocturnes dans les communes de national de l’action sociale (Odas) pu- accord aboutissait à la mise en cause de la banlieue parisienne et la destruction bliée le 3 novembre, 95 000 enfants ont la Politique agricole commune (PAC). de centaines de véhicules et de bâti- été maltraités ou menacés en 2004, AMERIQUES : Réunis à Mar del Plata ments publics et privés, les violences chiffre en hausse de 7% par rapport à pour le IVe Sommet des Amériques, les urbaines ont gagné la province le 4 l’année précédente. dirigeants de 34 pays se sont séparés le novembre, puis la capitale elle-même, FISCALITE : Examinée le 8 novembre par 5 novembre sans parvenir à se mettre malgré la volonté de dialogue affichée la commission des Finances de l’As- d’accord sur le projet de zone de libre- par le gouvernement ; le rôle de la télé- semblée, la réforme fiscale pour 2007 échange défendu par Washington. -

Scuole Non Statali

Scuole non statali REGIONE PROVINCIA CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE INDIRIZZO LOCALITA' CAP TELEFONO FAX E-MAIL Abruzzo AQ AQ1A00600Q SACRO CUORE MAESTRE PIE FILIPPINE VIA XX SETTEMBRE L'AQUILA 67100 086222331 0862 [email protected] Abruzzo AQ AQ1A00700G ISTITUTO DOTTRINA CRISTIANA VIA ATRI 75 L'AQUILA 67100 0862413373 0862410127 [email protected] Abruzzo AQ AQ1A01000B SCUOLA MATERNA PADRE GIOVANNI SEMERIA RIONE VASCHETTE CELANO 67043 0863791193 0863 Abruzzo AQ AQ1A032008 ISTITUTO DOTTRINA CRISTIANA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 62 SULMONA - 086451246 086451246 [email protected] Abruzzo AQ AQ1A034011 DON ERNESTO MAMMONE FRAZIONE META CIVITELLA ROVETO 67054 086397365 0863 Abruzzo AQ AQ1A05202G SCUOLA MATERNA PIO XII VIA BENEDETTO CROCE, 7 SANTE MARIE 67067 0863679172 0863679722 Abruzzo AQ AQ1A05203L SCUOLA MATERNA SUORE TRINITARIE VIA CUNETTE, 3 CAPPADOCIA 67060 0863670175 0863 Abruzzo AQ AQ1E017015 SC.ELEM. PARIF. MAESTRE PIE FILIPPINI AVEZZANO VIA CORRADINI 217 AVEZZANO 67051 086300413688 0863413688 Abruzzo AQ AQ1M004007 SCUOLA MEDIA CATTOLICA V.XX SETTEMBRE, 60 L'AQUILA 67100 0862028216 086228216 [email protected] Abruzzo CH CH1A014004 S.DOMENICO SAVIO VIA PESCARA, 181 CHIETI 66013 0871551845 0871 Abruzzo CH CH1A028002 CIRO CIAMPOLI VIA C.COLOMBO, 34 SAN VITO CHIETINO 66038 087261084 087240079 Abruzzo CH CH1A03101V SANT'ANDREA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD, 33 - 66023 3479018560 347 [email protected] Abruzzo CH CH1A03200N BIMBOLANDIA PIAZZA DELLA CONCORDIA, 8 VASTO 66054 0873365898 0873 BIMBOLANDIA [email protected] Abruzzo CH CH1A04000L MATERNA COMUNALE VIA FRENTANA,1 PALENA 66017 0872918150 0872 Abruzzo CH CH1A048007 BIMBOLANDIA VIA LEONE MAGNO, 9 SAN SALVO 66050 0873341055 0873341055 [email protected] Abruzzo CH CH1E00300G GESU' BAMBINO DI LANCIANO VIA CESARE FAGIANI, 25 LANCIANO 66034 087200049367 087240679 [email protected] Abruzzo CH CH1M00300R DI TIZIO DOMENICA VIA DEI FRENTANI 7 - 66023 0854919324 0854919331 [email protected] Abruzzo CH CHPC02500E I.R.I. -

Acta Apostolicae Sedis

An. et vol. XCV 3Maii 2003 N. 5 ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE Directio: Palazzo Apostolico – Citta` del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana ACTA IOANNIS PAULI PP. II LITTERAE DECRETALES quibus Ignatio a Santhia` sanctorum honores decernuntur. IOANNES PAULUS EPISCOPUS servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam. « Unicuique autem datur manifestatio Spiritus ad utilitatem » (1Cor12,7). Pauli Apostoli memor doctrinae beatus Ignatius a Santhia` (saeculari nomine Laurentius Mauritius Belvisotti appellatus) conscius gratusque Do- mini dona suscepit,quae ad maiorem Dei gloriam Ecclesiaeque utilitatem lucrosa reddidit. Ipse enim omnino Christo vocanti respondens ac Francisci Assisiensis persequens spiritalitatem,Dei verbi proclamationi,Sacra mento- rum administrationi,misericordiae operibus in indigentes collatis ass idue studioseque se tradidit. Dei Servus die v mensis Iunii anno mdclxxxvi in oppido Santhia`,intra Vercellenses fines sito,e locupleti religiosaque domo est ortus. Patre mortuo,mater eum curae demandavit pii doctique presby- teri,quo moderante in pietate crevit atque sacerdotalem vocationem est persecutus. Presbyterali ordine anno mdccx auctus,primum ad Vercellen- sem urbem est destinatus,post ad oppidum Santhia`,ubi studio eminuit concionandique popularium missionum tempore facultatibus. Praestabile curriculum insignes eius dotes prae se ferebant. Sed ipse intellexit sibi a Domino aliam viam demonstrari,quam tenens minus esset consecuturus honorum,sed plus meritorum. Vitam igitur consecratam complecti institu it atque Fratrum Minorum Capuccinorum Ordinem est ingressus. Mensis Maii 298 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale die xxiv anno mdccxvi vestimentum religiosum induit atque in Cheriensi claustro novitiatum incohavit,nomen sumens Ignatium. Vota religiosa nuncupavit atque iter suscepit precationis spiritu,quod distinguebatu rin- tegra Superioribus oboeditione,bonorum terrestrium repudiatione,fru gife- ro apostolatu variis in locis explicato. -

The Holy See

The Holy See BEATIFICATION OF THE SERVANTS OF GOD CHARLES DE FOUCAULD, MARIA PIA MASTENA AND MARIA CROCIFISSA CURCIO ADDRESS OF HIS HOLINESS BENEDICT XVI TO PILGRIMS AT THE END OF THE BEATIFICATION MASS Vatican Basilica Sunday, 13 November 2005 Dear Brothers and Sisters, Today, the 33rd Sunday in Ordinary Time, we have the joy of venerating three new Blesseds: Charles de Foucauld, priest; Maria Pia Mastena, Foundress of the Institute of the Sisters of the Holy Face; and Maria Crocifissa Curcio, Foundress of the Carmelite Missionary Sisters of St Thérèse of the Child Jesus, three people who in different ways dedicated their lives to Christ and presented anew to every Christian the sublime ideal of holiness. I cordially greet you all, dear friends, who have come from various parts of the world to take part in this solemn expression of faith. I greet in particular Cardinal José Saraiva Martins, Prefect of the Congregation for the Causes of Saints, and thank him for presiding at the Eucharistic celebration, during which he read out the Apostolic Letter with which I added these Servants of God to the Roll of Blesseds. Dear Brothers and Sisters in Christ, Let us give thanks for the witness borne by Charles de Foucauld. In his contemplative and hidden life in Nazareth, he discovered the truth about the humanity of Jesus and invites us to contemplate the mystery of the Incarnation; in this place he learned much about the Lord, whom he wanted to 2 follow with humility and poverty. He discovered that Jesus, who came to join us in our humanity, invites us to universal brotherhood, which he subsequently lived in the Sahara, and to love, of which Christ gave us the example. -

Acta Apostolicae Sedis. Commentarium Officiale

2015 - Digital Collections - Biblioteca Don Bosco - Roma - http://digital.biblioteca.unisal.it An. et vol. XCVIII 31 Decembris 2006 (Index generalis) ACTA APOSTOLICAE SEDIS COMMENTARIUM OFFICIALE I INDEX GENERALIS ACTORUM (An. et vol. XCVIII) I – ACTA S. PONTIFICIS Itinera Apostolica: in Poloniam: 465, 469, 473, 475, 480; per Alemaniam: 707, 712, Litterae Encyclicae: 217. 715, 719, 723, 728, 739, 743; in Turciam: 902, 905, 909, 913, 917. Litterae Decretales: 297, 300, 425, 497, 641. Secretaria Status: Constitutiones Apostolicae: 5, 6, 7, 105, Rescripta ex Audientia: 65, 755. 107, 108, 303, 304, 305, 307, 308, 369, Ordo Synodi Episcoporum: 755. 370, 372, 428, 429, 431, 689, 785, 881, Conventiones: 142, 825. 882. Homilia Secretarii Status: 149. Litterae Apostolicae: 9, 11, 291, 309, 311, 314, 317, 373, 406, 432, 434, II – ACTA CONGREGATIONUM 500, 606, 609, 611, 614, 617, 619, Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus: 622, 625, 644, 646, 648, 652, 654, 657, 660, 662, 786, 789, 883, 886. Provisiones Ecclesiarum: 207. Epistulae: 253, 320, 458. Congregatio de Causis Sanctorum: Declarationes communes: Decreta: 153, 155, 157, 160, 161, 163, 165, 919, 921. 167, 169, 171, 173, 177, 181, 184, 187, Homiliae: 14, 19, 24, 27, 29, 32, 110, 113, 190, 193, 198, 200, 203, 525, 526, 528, 117, 322, 325, 329, 333, 376, 380, 385, 530, 532, 533, 535, 537, 540, 543, 546, 388, 437, 441, 503, 510, 512, 515, 585, 548, 550, 553, 555, 558, 560, 563, 566, 665, 690, 792, 796, 801. 568, 571, 574, 848, 852, 854, 856, 862, 864, 867, 869, 872, 925, 929, 932, 934, Allocutiones: 36, 38, 40, 121, 128, 130, 936, 940, 943, 948, 950, 953.