Micro-Ordinateur » Dans Les Années

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Microprocessors in the 1970'S

Part II 1970's -- The Altair/Apple Era. 3/1 3/2 Part II 1970’s -- The Altair/Apple era Figure 3.1: A graphical history of personal computers in the 1970’s, the MITS Altair and Apple Computer era. Microprocessors in the 1970’s 3/3 Figure 3.2: Andrew S. Grove, Robert N. Noyce and Gordon E. Moore. Figure 3.3: Marcian E. “Ted” Hoff. Photographs are courtesy of Intel Corporation. 3/4 Part II 1970’s -- The Altair/Apple era Figure 3.4: The Intel MCS-4 (Micro Computer System 4) basic system. Figure 3.5: A photomicrograph of the Intel 4004 microprocessor. Photographs are courtesy of Intel Corporation. Chapter 3 Microprocessors in the 1970's The creation of the transistor in 1947 and the development of the integrated circuit in 1958/59, is the technology that formed the basis for the microprocessor. Initially the technology only enabled a restricted number of components on a single chip. However this changed significantly in the following years. The technology evolved from Small Scale Integration (SSI) in the early 1960's to Medium Scale Integration (MSI) with a few hundred components in the mid 1960's. By the late 1960's LSI (Large Scale Integration) chips with thousands of components had occurred. This rapid increase in the number of components in an integrated circuit led to what became known as Moore’s Law. The concept of this law was described by Gordon Moore in an article entitled “Cramming More Components Onto Integrated Circuits” in the April 1965 issue of Electronics magazine [338]. -

Timeline of Computer History

Timeline of Computer History By Year By Category Search AI & Robotics (55) Computers (145)(145) Graphics & Games (48) Memory & Storage (61) Networking & The Popular Culture (50) Software & Languages (60) Bell Laboratories scientist 1937 George Stibitz uses relays for a Hewlett-Packard is founded demonstration adder 1939 Hewlett and Packard in their garage workshop “Model K” Adder David Packard and Bill Hewlett found their company in a Alto, California garage. Their first product, the HP 200A A Called the “Model K” Adder because he built it on his Oscillator, rapidly became a popular piece of test equipm “Kitchen” table, this simple demonstration circuit provides for engineers. Walt Disney Pictures ordered eight of the 2 proof of concept for applying Boolean logic to the design of model to test recording equipment and speaker systems computers, resulting in construction of the relay-based Model the 12 specially equipped theatres that showed the movie I Complex Calculator in 1939. That same year in Germany, “Fantasia” in 1940. engineer Konrad Zuse built his Z2 computer, also using telephone company relays. The Complex Number Calculat 1940 Konrad Zuse finishes the Z3 (CNC) is completed Computer 1941 The Zuse Z3 Computer The Z3, an early computer built by German engineer Konrad Zuse working in complete isolation from developments elsewhere, uses 2,300 relays, performs floating point binary arithmetic, and has a 22-bit word length. The Z3 was used for aerodynamic calculations but was destroyed in a bombing raid on Berlin in late 1943. Zuse later supervised a reconstruction of the Z3 in the 1960s, which is currently on Operator at Complex Number Calculator (CNC) display at the Deutsches Museum in Munich. -

The Restoration of the Honeywell Questar M Written by Sergio Gervasini for ESOCOP – the European Society for Computer Preservation

European SOciety for COmputer Preservation The restoration of the Honeywell Questar M written by Sergio Gervasini for ESOCOP – The European Society for Computer Preservation http://www.esocop.org The restoration of the Honeywell Questar M In 2018 by the European Society for Computer Preservation http://www.esocop.org 1 European SOciety for COmputer Preservation Table of Contents License..................................................................................................................................................3 References............................................................................................................................................3 History..................................................................................................................................................4 My history............................................................................................................................................5 Visual Check.........................................................................................................................................6 Power supply and motherboard............................................................................................................7 Monitor.................................................................................................................................................9 Keyboard.............................................................................................................................................11 -

A History of the Personal Computer Index/11

A History of the Personal Computer 6100 CPU. See Intersil Index 6501 and 6502 microprocessor. See MOS Legend: Chap.#/Page# of Chap. 6502 BASIC. See Microsoft/Prog. Languages -- Numerals -- 7000 copier. See Xerox/Misc. 3 E-Z Pieces software, 13/20 8000 microprocessors. See 3-Plus-1 software. See Intel/Microprocessors Commodore 8010 “Star” Information 3Com Corporation, 12/15, System. See Xerox/Comp. 12/27, 16/17, 17/18, 17/20 8080 and 8086 BASIC. See 3M company, 17/5, 17/22 Microsoft/Prog. Languages 3P+S board. See Processor 8514/A standard, 20/6 Technology 9700 laser printing system. 4K BASIC. See Microsoft/Prog. See Xerox/Misc. Languages 16032 and 32032 micro/p. See 4th Dimension. See ACI National Semiconductor 8/16 magazine, 18/5 65802 and 65816 micro/p. See 8/16-Central, 18/5 Western Design Center 8K BASIC. See Microsoft/Prog. 68000 series of micro/p. See Languages Motorola 20SC hard drive. See Apple 80000 series of micro/p. See Computer/Accessories Intel/Microprocessors 64 computer. See Commodore 88000 micro/p. See Motorola 80 Microcomputing magazine, 18/4 --A-- 80-103A modem. See Hayes A Programming lang. See APL 86-DOS. See Seattle Computer A+ magazine, 18/5 128EX/2 computer. See Video A.P.P.L.E. (Apple Pugetsound Technology Program Library Exchange) 386i personal computer. See user group, 18/4, 19/17 Sun Microsystems Call-A.P.P.L.E. magazine, 432 microprocessor. See 18/4 Intel/Microprocessors A2-Central newsletter, 18/5 603/4 Electronic Multiplier. Abacus magazine, 18/8 See IBM/Computer (mainframe) ABC (Atanasoff-Berry 660 computer. -

Assessment of Data Rates on the Internal and External Cpu Interfaces and Its Applications for Wireless Network-On-Chip Development

MARIIA KOMAR ASSESSMENT OF DATA RATES ON THE INTERNAL AND EXTERNAL CPU INTERFACES AND ITS APPLICATIONS FOR WIRELESS NETWORK-ON-CHIP DEVELOPMENT Master of Science thesis Examiner: Prof. Yevgeni Koucheryavy, Dr. Dmitri Moltchanov Examiner and topic approved by the Faculty Council of the Faculty of Computing and Electrical Engineering on 27th September 2017 I ABSTRACT MARIIA KOMAR: Assessment of data rates on the internal and external CPU interfaces and its applications for Wireless Network-on-Chip development Tampere University of Technology Master of Science thesis, 56 pages November 2017 Master's Degree Programme in Information Technology Major: Information Technology Examiner: Prof. Yevgeni Koucheryavy, Dr. Dmitri Moltchanov Keywords: central processing unit, CPU, CPU performance, Wireless Networks-on-Chip, WNoC, data rates assessment Nowadays central processing units (CPUs) are the major part of the personal com- puters, and usually their progress denes personal computers (PCs) progress. How- ever, modern CPU architecture has a set of limitations mentioned in this thesis. As a result, new CPU architectures are now under development. Most prospective solution in this eld are based on a proposed concept of Wireless Networks-on-Chip (WNoCs), where part of wired connections is changed into wireless links. However in order to design and develop this kind of system, information about data rates on the internal and external CPU interfaces of modern CPUs is needed. Main goals set in the beginning of working on this thesis were to get this data rates assessment and give an assessment of suitable wireless technologies for milticore CPUs with dierent number of cores. In this thesis CPU evolution is described and peculiarities of modern CPU archi- tectures are mentioned. -

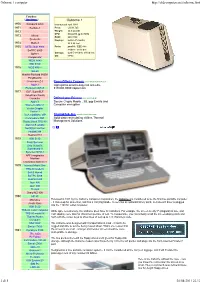

Osborne 1 Computer

Osborne 1 computer http://oldcomputers.net/osborne.html Timeline: ( Show Images ) Osborne 1 1970 Datapoint 2200 Introduced: April 1981 1971 Kenbak-1 Price: US $1,795 1972 Weight: 24.5 pounds CPU: Zilog Z80 @ 4.0 MHz 1973 Micral RAM: 64K RAM Scelbi-8H Display: built-in 5" monitor 1974 Mark-8 53 X 24 text 1975 MITS Altair 8800 Ports: parallel / IEEE-488 SwTPC 6800 modem / serial port Sphere Storage: dual 5-1/4 inch, 91K drives OS: CP/M Compucolor IMSAI 8080 IBM 5100 1976 MOS KIM-1 Sol-20 Hewlett-Packard 9825A PolyMorphic Cromemco Z-1 Roma Offerta Coupon www.GROUPON.it/Roma Apple I Ogni giorno sconti esagerati Giá oltre Rockwell AIM 65 319.000.000€ risparmiati. 1977 ELF, SuperELF VideoBrain Family Computer Defend your Privacy www.eurocrypt.pt Apple II Secure Crypto Mobile , 3G, pgp Emails and Wameco QM-1A Computer encryption Vector Graphic Vector-1 RCA COSMAC VIP ThermoTek, Inc. www.thermotekusa.com Commodore PET Solid state recirculating chillers Thermal Radio Shack TRS-80 Management Solutions Atari VCS (2600) NorthStar Horizon Heathkit H8 Heathkit H11 1978 IBM 5110 Exidy Sorcerer Ohio Scientific Superboard II Synertek SYM-1 APF Imagination Machine Cromemco System 3 1979 Interact Model One TRS-80 model II Bell & Howell SwTPC S/09 Heathkit H89 Atari 400 Atari 800 TI-99/4 Sharp MZ 80K 1980 HP-85 MicroAce Released in 1981 by the Osborne Computer Corporation, the Osborne 1 is considered to be the first true portable computer Acorn Atom - it closes-up for protection, and has a carrying handle. -

Lecture 8: Addendum

Lecture 8: Addendum What Does The MCM/70 Story Tell Us? - It was the introduction of Intel’s first microprocessors that triggered world- wide efforts to commercially develop personal computers (in Canada, France, and the US). - The historical mission of the creation of the first microprocessor-powered PCs was fulfilled by small, obscure electronic firms (such as Micro Computer Machines of Toronto or a small French electronic systems house R´ealisations et Etudes´ Electroniques´ (R2E)) as well as by the computer hobbyists’ move- ment of the mid 1970s – the subject of the next lecture. - From the start, it was clear to the MCM management that the microproces- sor technology would create a new computing paradigm based on individual use and ownership of computers. Fig. 1. The MCM/70 computer designed and manufactured by the Toronto-based Micro Computer Machines (1973). Source: York University Computer Museum; photograph by Paul Stachniak. 1 The microprocessor and the PC The advent of the microprocessor had a profound impact on the consumer electronic market (e.g. pocket calculators and digital watches) and on the creation of the personal computer industry. Mers Kutt’s knowledge about the microprocessor developments at Intel al- lowed his company (Micro Computer Machines) to start its work on the world’s first PC even before the Intel’s chip (the Intel 8008) was available commercially. As the former MCM software engineer Gordon Ramer explained, In designing the MCM/70 we totally bet on the emerging microprocessor technology, we just proceeded, even before the first [8 bit] microprocessor was built. The microprocessor was a radically new electronic device whose effective- ness in implementing computer equipment surprised many engineers. -

The Making of the MCM/70 Microcomputer

The Making of the MCM/70 Microcomputer Zbigniew Stachniak York University, Canada MCM/70, manufactured by Micro Computer Machines (MCM), was a small desktop microcomputer designed to provide the APL programming language environment for business, scientific, and educational use. MCM was among the first companies to fully recognize and act upon microprocessor technology’s immense potential for developing a new generation of cost-effective computing systems. This article discusses the pioneering work on personal microcomputers conducted at MCM in the early 1970s and, in particular, the making of the MCM/70 microcomputer. Personal computing might have started as early forces met in the middle, they would bring as the 1940s, when Edmund Berkeley, a great about a revolution in personal computing.”1 enthusiast of computing and computer educa- Much has already been written about the tion, conceived his first small computing device timing of this convergence and about the peo- and named it Simon. Simon was a relay-based ple and events that were the catalysts for it. One device, and Berkeley published its design interpretation that has long ago filtered into the between 1950 and 1951 in a series of articles in folklore of the modern history of computing Radio Electronics. Alternatively, one might con- and into popular culture depicts the two forces sider personal computing’s time line to have rushing past each other in the period between begun with the Digital Equipment PDP-8 com- the introduction of the first 8-bit microproces- puter, the machine that brought about the era of sor and the announcement of the Altair 8800. -

Introduction to Computer Science

Introduction to Computer Science National Chiao Tung University Chun-Jen Tsai 2/22/2012 What is Computer Science? A “computer” is a machine for manipulating data according to a list of instructions known as a program † Computer science A discipline that seeks to build a scientific foundation for computer design and information processing using computers Question: is an abacus a computer? † http://www.wikipedia.org 2/20 An Array of Computers Super Computers Workstation/Desktop Notebook Smart Phone/ Tablet Cray-1 (1979): 80 MHz, 8 Sun UltraSPARC IIi (2005): ARM-11 (2010): MB RAM, 2.4 GB disks 650 MHz, 2 GB RAM, 436 MHz, 128 MB RAM, 80 GB HD 16 GB Flash Intel Core i5 (2011): 2.4 GHz, 8 GB RAM, 500 GB HD ARM Cortex A8 (2010): K computer (2011) †: Fujitsu, 1 GHz, 256 MB RAM, 705024 2GHz Sparc64 Intel Pentium 4 (2005): 64 GB Flash processors 3.4 GHz, 4 GB RAM, 300 GB HD † http://www.top500.org/ 3/20 Key Components of Computers Central Processing Unit (CPU) Volatile Memory (RAM) Non-volatile Storage (Harddisk, Flash) CPU For data manipulation memory storage For program/data placement 4/20 Computing Systems A computer alone does not do anything! To complete some useful tasks, we need a “Computing System”: A computing system is a precisely coordinated operation of hardware , software , and input data that produces proper output data 5/20 Some Definitions Software: a collection of programs Program: an implementation of an algorithm and data structure using a particular language Algorithm → a set of instructions that define how to carry out a task (by manipulating data) Data structure → how the data is organized in memory and storage Hardware: CPU + memory + storage + I/O devices 6/20 Examples of “Programs” Task: compute the sum of one, two, and three. -

Paper Submission Template

European Journal of Computer Science and Information Technology Vol.3, No.1, pp. 15-42, March 2015 Published by European Centre for Research Training and Development UK (www.eajournals.org) CATEGORIES AND GENERATIONS OF COMPUTERS Ionescu Andreea The Hyperion University from Bucharest ABSTRACT: This scientific article speaks about generations of computers, PC history, saving data, Von Neumann architecture, input/output peripherals, software instructions, programs, mainframe, minicomputers, microcomputers, supercomputers, libraries and operating systems, computer networks and Internet, introduction to the world of computers, evolution of computer systems, from the literature specialized in computer science. Computers are divided into: mechanical computers-water and gas meters, electromechanical computers-electricity meters, electronic computers (I generation of computers, II generation of computers, III generation of computers, IV generation of computers), optical computers and biological computers. After the highest prevalence, electronic computers are divided into: analogue- electronic computers, digital electronic-computers and hybrid electronic computers. KEYWORDS: Mainframe, Minicomputers, Microcomputers, Supercomputers, Computers, Operating Systems; INTRODUCTION This scientific article speaks about: the electronic computer, the computer science, the Information Technology, PC-History, personal computers, Von Neumann Architecture(an electronic computer with four major modeules: Arithmetic-Logic Unit(ALU), Control Unit(CU), Central -

When Was the First Computer Invented?

When was the first computer invented? There is no easy answer to this question because of all the different classifications of computers. The first mechanical computer created by Charles Babbage doesn't really resemble what most would consider a computer today. Therefore, this document has been created with a listing of each of the computer firsts starting with the Difference Engine and leading up to the types of computers we use today. Keep in mind that early inventions that helped lead up to the computer such as the abacus, calculator, and tablet machines are not accounted for in this document. The word "computer" was first used The word "computer" was first recorded as being used in 1613 and was originally was used to describe a human who performed calculations or computations. The definition of a computer remained the same until the end of the 19th century when people began to realize machines never get tired and can perform calculations much faster and more accurately than any team of human computers ever could. First mechanical computer or automatic computing engine concept In 1822, Charles Babbage conceptualized and began developing the Difference Engine, considered to be the first automatic computing engine that was capable of computing several sets of numbers and making hard copies of the results. Unfortunately, because of funding he was never able to complete a full-scale functional version of this machine. In June of 1991, the London Science Museum completed the Difference Engine No 2 for the bicentennial year of Babbage's birth and later completed the printing mechanism in 2000. -

Micro Computing

Micro computing Thomas J. Bergin ©Computer History Museum American University Context…. • What was going on in the computer industry in the 1970s? – Mainframes and peripherals – Minicomputers and peripherals – Telecommunications – Applications, applications, applications – Operating systems and programming languages And the answer is…. • Everything!!! – Mainframes from small to giant – Supercomputers (many varieties) – Minicomputers, Super Minis, tiny Minis – Networks, WANS, LANS, etc. – Client Server Architectures – 2nd and 3rd generation applications: • Executive Information Systems • Decision Support Systems, etc. And into this technologically rich soup of computing, comes the: • Microprocessor • Microcomputer • New Operating Systems • New Operating Environments • Economics • New Users, New Users, New Users, New Users, New Users, New Users, New Users Intel • Robert Noyce, Gordon Moore, and Andrew Grove leave Fairchild and found Intel in 1968 – focus on random access memory (RAM) chips • Question: if you can put transistors, capacitors, etc. on a chip, why couldn’t you put a central processor on a chip? Enter the hero: Ted Hoff • Ph.D. Stanford University: Electrical Engineering – Semiconductor memories; several patents • Intel's 12th employee: hired to dream up applications for Intel's chips • Noyce wanted Intel to do memory chips only! • 1969: ETI, a Japanese calculator company -- wants a chip for a series of calculators The Microprocessor • ETI calculator would cost as much as a mini • "Why build a special purpose device when a general purpose device would be superior?" • Hoff proposed a new design loosely based on PDP-8: the Japanese weren't interested! • October 1969, Japanese engineers visit Intel to review the project, and agree to use the I 4004 for their calculator.