Le Developpement Rural.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport Sur Les Priorités Et La Planification Année 2021

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Ressources en Eau Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Octobre/ 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................4 1.1 Message du ministre ...................................................................................................4 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................5 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................6 2.1 La mission ...................................................................................................................6 - Production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées Épurées ;6 2.2 Le ministère ................................................................................................................7 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................9 Gestionnaire responsable : Ministre des Ressources en Eau ...............................................9 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...........................................................11 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ......................................................12 -

Bréves De L'ouest

L’Algérie profonde / Actualités L’Algérie profonde Bréves de l'Ouest Mascara : Le poulet ne s’envolera pas au Ramadhan A l’instar des années précédentes, le mois de Ramadhan est redouté par tous les chefs de famille à cause des hausses des prix et de la pénurie des produits. Et c’est dans le but évident de les rassurer que le directeur de l’unité d’abattage et de transformation des poulets située dans la commune de Zahana a déclaré que “la viande blanche sera disponible en quantité suffisante sur le marché et à des prix abordables pendant le mois sacré du Ramadhan”. Sardi Mohamed, qui reste confiant, a tenu à préciser que “pour assurer un bon approvisionnement en qualité et en quantité du marché en viande blanche, nous avons décidé d’élargir notre réseau commercial en procédant à l’ouverture, dés le premier jour du mois sacré, de huit points de vente au niveau des communes de Tizi, Froha, Oued Taria, Ghriss, Mascara, Bouhanifia, Mohammadia et Oued El-Abtal”. L’ouverture des points de vente par l’Unité d’abattage de Zahana, sous tutelle de la Société des abattoirs de l’Ouest (SAO), a été rendue possible grâce à l’acquisition de locaux à usage professionnel réalisés dans le cadre du programme présidentiel "100 locaux par commune" dont ont bénéficié ces entités. La décision d’approvisionner et de réguler le marché de la viande blanche, tout au long de ce mois, sur le territoire de la wilaya de Mascara, permet d’éviter toute pénurie qui est susceptible de contribuer à la hausse des prix. -

Journal Officiel N°2020-5

N° 05 Mercredi 4 Joumada Ethania 1441 59ème ANNEE Correspondant au 29 janvier 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Joumada Ethania 1441 29 janvier 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République............................................................................................................................. 4 Décret exécutif n° 19-391 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019........................................................................................................................................ -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets

No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

Evolution Des Précipitations Dans Le Contexte Des Changements Climatiques Au Nord-Ouest Algérien

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة الـتعـلــيــم الـعـالي و البـحـث الـعلـمــي Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mustapha Stambouli Mascara جامعة مصطفى إسطمبولي بمعسكر Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Département des Sciences Agronomiques Laboratoire de Recherche sur les Systèmes Biologiques et de la Géomatique (LRSBG) THESE DE DOCTORAT EN SCIENCES Spécialité Sciences de la Terre et de l’Univers Evolution des précipitations dans le contexte des changements climatiques au Nord-Ouest Algérien Présentée par : Benali Benzater Le 14/02/2021 Devant le jury : Président HAMIMED Abderrahmane Pr Université de Mascara Examinateur MEDJBER Abdellah Pr Université de Saida Examinateur LARID Mohamed Pr Université de Mostaganem Examinateur ABABOU Adda Pr Université de Chlef Directeur de Thèse BENARICHA Boumediene MCA Université de Mascara Co-Directeur de Thèse ELOUISSI Abdelkader MCA Université de Mascara Année Universitaire : 2020-2021 Remerciements Une thèse dure au moins quatre ans, c'est long ! Merci à Grand Dieu Tout Puissant d'abord et heureusement que l'on peut compter sur des personnes tant sur le plan scientifique que moral. Les remerciements représentent certainement la partie la plus difficile à écrire d'une thèse. J'espère ici n'oublier personne qui a participé, de près ou de loin, à ce travail. Je remercie vivement Dr Benaricha Bouemediene qui m'a apporté ce dont un thésard a besoin : liberté, confiance, patience, conseils et idées. Merci également au Dr Elouissi Abdelkader qui m'a consacré, malgré son emploi du temps chargé, des après-midis enrichissants et des relectures minutieuses du manuscrit. -

Plusieurs Routes En Cours De Réalisation

L’Algérie profonde / Ouest pour Désenclaver des zones rurales à Mascara Plusieurs routes en cours de réalisation Une campagne de sensibilisation destinée à motiver les ruraux à se maintenir sur place en occupant leurs habitations dans les douars passe inévitablement par la réalisation de nouvelles voies d’accès, la réfection de celles existantes et l’ouverture de pistes. Elles constituent un motif supplémentaire pour convaincre ceux qui ont fui leurs habitations lors de la décennie noire à regagner leurs douars et les repeupler, afin de désengorger les cités urbaines. En effet, au cours de cette période, et à l’instar des autres grandes agglomérations du pays, la wilaya de Mascara a enregistré un exode rural massif aux conséquences désastreuses sur tous les plans. Maintenant que la sécurité est assurée, l’État a entrepris une vaste opération de mobilisation qui a abouti au retour progressif des ruraux qui a eu pour effet de redresser le développement de ces régions. Néanmoins, cette opération restait tributaire de certaines conditions dont la réalisation des voies d’accès. Ainsi, pour désenclaver les douars de certaines communes de la wilaya, des opérations liées au développement sont en cours à travers plusieurs régions. À cet effet, le wali a effectué une visite d’inspection et de travail à travers les douars et les bourgs relevant des communes de Ghriss, Maoussa, Mamounia, Hacine, Tizi, Froha et Aïn Fekan, afin de relever l’état d’avancement des travaux en cours pour la réalisation de certaines routes et chemins communaux et surtout pour rassurer les populations. Dans ce contexte, il est à relever que le taux d’avancement des travaux pour la réfection du CC 5 reliant Derdara à Ghriss sur 6 km a atteint les 70%. -

Download PDF (10.5

23¢me ANNEE. —~ N° 19 Mardi 8 mai 1984 AVN AS rth z “~~ # S31 Keb\ is all oe TUNISLE | noel mssi ABUNNEMENYT ANNUEL | azcens MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL le lan DU GOUVERNEMENT Edition originale ,., ooo... 100 D.A. 150 DA. Aponnements et publicité ¢ Edition originale . IMPRIMERIE OFFICIELLE fet sa traduction 2. os oe us oven 700 DA. 300 D.A. « [frais d’expédition] 7 9% e@t 13 Av. A. Benbarek —~ ALGER en sus) rél ; 65-18-15 a 17 - CCP, 3200-60 ALGER Edition orignnale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro‘: 5 dinare — Numéros des années antérieures : suivant baréme Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priere de ioindre les derniéres. bandes pour renouvellement et réclamation. Chancement d'adresse - ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la Ugne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORNS INTERNATIQNAUX — LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CUXCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES _ (TRADUCTION FRANCAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 84-92 du 5 mai 1984 portant ratification de la convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populailre et ia Republique tunisienne, signée & Alger Je 24 avril 1983, p, 440, = So A EF eo | 440, JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE . 8 mai 1984 SOMMAIRE (Suite) LOIS ET ORDONNANCES MINISTERE DE L’INFORMATION Déeret n°.84-96 du 5 mai 1984 portant création d’un Loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative & l’organisation corps de techniciens en informatique, p. 462. territoriale du pays (rectificatif), p. -

Aba Nombre Circonscriptions Électoralcs Et Composition En Communes De Siéges & Pourvoir

25ame ANNEE. — N° 44 Mercredi 29 octobre 1986 Ay\j SI AS gal ABAN bic SeMo, ObVel , - TUNIGIE ABONNEMENT ANNUEL ‘ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL Abonnements et publicité : Edition originale .. .. .. .. .. 100 D.A. 150 DA. Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE et satraduction........ .. 200 D.A. 300 DA. 7 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER (frais d'expédition | tg}, ; 65-18-15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER en sus) Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années antérleures : suivant baréme. Les tables sont fourntes gratul »ment aux abonnés. Priére dé joindre les derniéres bandes . pour renouveliement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANGAISE) SOMMAIRE DECRETS des ceuvres sociales au ministére de fa protection sociale, p. 1230. Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux siéges & pourvoir pour l’élection a l’Assemblée fonctions du directeur des constructions au populaire nationale, p. 1217. , ministére de la formation professionnelle et du travail, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général da la planification Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux et de. la gestion industrielle au ministére de fonctions du directeur de la sécurité sociale et lindustrie lourde,.p. -

Plan Développement Réseau Transport Gaz Du GR TG 2017 -2027 En Date

Plan de développement du Réseau de Transportdu Gaz 2014-2024 N°901- PDG/2017 N°480- DOSG/2017 CA N°03/2017 - N°021/CA/2017 Mai 2017 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 Sommaire INTRODUCTION I. SYNTHESE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT I.1. Synthèse physique des ouvrages I.2. Synthèse de la valorisation de l’ensemble des ouvrages II. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DES RESEAUX GAZ II.1. Ouvrages mis en gaz en 201 6 II.2. Ouvrages alimentant la Wilaya de Tamanrasset et Djanet II.3. Ouvrages Infrastructurels liés à l’approvisionnement en gaz nature l II.4. Ouvrages liés au Gazoduc Rocade Est -Ouest (GREO) II.5. Ouvrages liés à la Production d’Electricité II.6. Ouvrages liés aux Raccordement de la C lientèle Industrielle Nouvelle II.7. Ouvrages liés aux Distributions Publiques du gaz II .8. Ouvrages gaz à réhabiliter II. 9. Ouvrages à inspecter II. 10 . Plan Infrastructure II.1 1. Dotation par équipement du Centre National de surveillance II.12 . Prévisions d’acquisition d'équipements pour les besoins d'exploitation II.13 .Travaux de déviation des gazoducs Haute Pression II.1 4. Ouvrages en idée de projet non décidés III. BILAN 2005 – 201 6 ET PERSPECTIVES 201 7 -202 7 III.1. Evolution du transit sur la période 2005 -2026 III.2. Historique et perspectives de développement du ré seau sur la période 2005 – 202 7 ANNEXES Annexe 1 : Ouvrages mis en gaz en 201 6 Annexe 2 : Distributions Publiques gaz en cours de réalisation Annexe 3 : Distributions Publiques gaz non entamées Annexe 4 : Renforcements de la capacité des postes DP gaz Annexe 5 : Point de situation sur le RAR au 30/04/2017 Annexe 6 : Fibre optique sur gazoducs REFERENCE Page 2 Plan de développement du Réseau de Transport du Gaz 2017-2027 INTRODUCTION : Ce document a pour objet de donner le programme de développement du réseau du transport de gaz naturel par canalisations de la Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport du Gaz (GRTG) sur la période 2017-2027. -

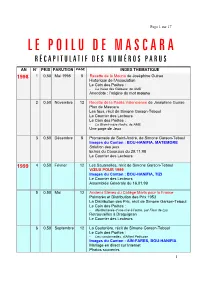

L E P O I L U D E M a S C A

Page 1 sur 17 L E P O I L U D E M A S C A R A R É C A P I T U L A T I F D E S N U M É R O S P A R U S AN N° PRIX PARUTION PAGE INDEX THEMATIQUE 1998 1 0,50 Mai 1998 8 Recette de la Mouna de Joséphine Guirao Historique de l’Association Le Coin des Poètes : - La Valse des Gâteaux, de AMB Anecdote : l’origine du mot mouna 2 0,50 Novembre 12 Recette de la Paella Valencienne de Joséphine Guirao Plan de Mascara Les fous, récit de Simone Garson-Teboul Le Courrier des Lecteurs Le Coin des Poètes : - La Grand-mère Hadry, de AMB Une page de Jeux 3 0,50 Décembre 8 Promenade de Saint-André, de Simone Garson-Teboul Images du Canton : BOU-HANIFIA, MATEMORE Solution des jeux Echos du Couscous du 29.11.98 Le Courrier des Lecteurs 1999 4 0,50 Février 12 Les Sauterelles, récit de Simone Garson-Teboul VŒUX POUR 1999 Images du Canton : BOU-HANIFIA, TIZI Le Courrier des Lecteurs Assemblée Générale du 16.01.99 5 0,50 Mai 12 Anciens Élèves du Collège Morts pour la France Palmarès et Distribution des Prix 1953 La Distribution des Prix, récit de Simone Garson-Teboul Le Coin des Poètes : - Méditerranée d’une rive à l’autre, par Fleur de Lys Retrouvailles à Draguignan Le Courrier des Lecteurs 6 0,50 Septembre 12 La Couturière, récit de Simone Garson-Teboul Le Coin des Poètes : - Les camionnettes, d’Alfred Pellissier Images du Canton : AÏN-FARES, BOU-HANIFIA Mariage en direct sur Internet Photos souvenirs 1 Page 2 sur 17 Le Courrier des Lecteurs 7 0,50 Novembre 12 A propos des Cimetières de Mascara (1) Le Courrier des Lecteurs Le Coin des Poètes : - A mon père, -

19 Joumada Ethania 1432 22 Mai 2011

19 Joumada Ethania 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 22 mai 2011 9 Le comité intersectoriel peut faire appel, dans le cadre Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 de ses travaux, à toute personne utile en raison de ses correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à compétences. l’organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au Art. 11. — Les membres du comité intersectoriel sont 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; désignés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au période de trois (3) années renouvelable. 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant expiration du mandat. nomination des membres du Gouvemement ; Les représentants des départements ministériels doivent Vu le décret exécutif n° 98-356 du 24 Rajab 1419 avoir au moins rang de cadre supérieur et ne peuvent se correspondant au 14 novembre 1998 fixant les modalités faire représenter aux réunions du comité. d'application des dispositions de la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux Art. 12. — Le comité intersectoriel se réunit trois (3) administratifs ; fois par an, en session ordinaire et autant de fois que de besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja président. -

Attri 1276 M:Mise En Page 1

BOMOP N° 1276 Avis d’Attribution : Administration Centrale .....………………….... 1 Administration Régionale .....………………..... 40 Avis d’Appel à la Concurrence National : Administration Centrale .....…………………....... 90 AVIS DʼATTRIBUTION Administration Régionale .....……………........... 123 Avis d’Appel à la Concurrence National et International………........................... 239 Prorogation de délai……………..…................... 264 Mise en demeure.................................................. 268 concours …………………....…………………... 270 MINISTÈRE DE LʼHABITAT ET DE LʼURBANISME l'analyse et l'évaluation des offres, l'appel d'offres Avis d’Annulation ……………………………... 276 OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION est déclaré infructueux pour les motifs suivants : Rectificatif …………………………………….. 277 IMMOBILIÈRE DE LA WILAYA DE MASCARA Lot n° 1 : Viande rouge : offres non conformes Résiliation ……………………………………… 278 NIF : 099329019073902 au cahier des charges Avis d’Adjudication …………………………… 278 Lot n° 2 : Poulet et œufs : offres non Avis …………………………………………… 278 AVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHÉ conformes au cahier des charges Lot n° 3 : Fruits et légumes frais : Une seule Edité par : En application des dispositions de lʼarticle N° 49 offre pré qualifiée techniquement Entreprise Nationale de Communication, alinéa 01 et lʼarticle N° 125 alinéa 14 du décret Lot n° 4 : Produits d'alimentation générale : dʼEdition et de Publicité présidentiel N° 10-236 du 07/10/2010 portant ré- Une seule offre pré qualifiée techniquement Anep SPA au capital 519.500.000 DA glementation des