MEMOIRE Lakhdari Fakhreddine Tahar

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport Sur Les Priorités Et La Planification Année 2021

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Ressources en Eau Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Octobre/ 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................4 1.1 Message du ministre ...................................................................................................4 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................5 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................6 2.1 La mission ...................................................................................................................6 - Production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées Épurées ;6 2.2 Le ministère ................................................................................................................7 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................9 Gestionnaire responsable : Ministre des Ressources en Eau ...............................................9 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...........................................................11 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ......................................................12 -

Journal Officiel N°2020-5

N° 05 Mercredi 4 Joumada Ethania 1441 59ème ANNEE Correspondant au 29 janvier 2020 JJOOUURRNNAALL OOFFFFIICCIIEELL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER DIRECTION ET REDACTION Tunisie SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale................................... 1090,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction.... 2180,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ (Frais d'expédition en sus) BADR : 060.300.0007 68/KG ETRANGER : (Compte devises) BADR : 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 4 Joumada Ethania 1441 29 janvier 2020 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République............................................................................................................................. 4 Décret exécutif n° 19-391 du 4 Joumada El Oula 1441 correspondant au 31 décembre 2019 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2019........................................................................................................................................ -

Journal Officiel = De La Republique Algerienne Democratique Et Populaire Conventions Et Accords Internationaux - Lois Et Decrets

No 22 ~ Mercredi 14 Moharram 1421 ~ . 39 ANNEE correspondant au 19 avril 2000 Pee nls 43 Ub! sess Sbykelig bte é yr celyly S\,\n JOURNAL OFFICIEL = DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS. ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANCAISE) Algérie ; ER DIRECTION ET REDACTION: Tunisie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL ABONNEMENT Maroc (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libyeye que le Maghreb) ” , Mauritanie Abonnement et publicité: : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An- 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 a 17 - C.C.P. 3200-50 | Edition originale.....ccccsesseeees 856,00 D.A| 2140,00 D.A _ ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ . BADR: 060.300.0007 68/KG Edition originale et sa traduction}1712,00 D.A|. .4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d'expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 20,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant baréme. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Priére de joindre la derniére bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22.14 Moharram 1421 19 avril 2000 SOMMAIRE | | ; ARRETES, DECISIONS ET AVIS | MINISTERE DES FINANCES Arrété du 13 Ramadhan 1420 correspondant au 21 décembre 1999 modifiant et complétant l'arrété du 26 Rajab 1416 -correspondant au 19 décembre 1995 portant création des inspections des impéts dans les wilayas relevant de la _,direction régionale des imp6ts de Chlef... -

Chirurgien Dentiste Generaliste

CHIRURGIEN DENTISTE GENERALISTE N° Nom Prénom (s) Adresse Commune Téléph Obs 01 GAID Noureddine Place Emir AEK – Mascara Mascara 045-81-36-52 02 MOUMEN Amar Said Nahdj DJAMEL Nacer Mascara 045-81-67-1 03 BOUCHIKHI Rachid Rue Aichouba n°14 –Mascara Mascara 045-82-43-95 04 BOUTALEB Said Mehor Driss – Mascara Mascara 05 DIB Amaria Cité des Fonctionnaires Mascara 06 BRADAI Fatima Zohra 14 rue Yessad Messigh Mascara 045-80-37-17 07 KRECHTELI AEK 045-82-10-23 Cabinet de Groupe Bessadik 09, Rue Cheikh Bouras Mascara BENDJEBBOUR Mohamed - 08 BOUCHENTOUF Anouar Rue Mohamed Tounsi Mascara 09 KEFIF Miloud Cité Sidi Mouffok Zone 101 N°02 Mascara Mascara 10 ALI CHERIF Mokhtar Rue Nahdj Colonnel Amirouche et rue, Mascara Semmache Said 11 DJEMIL Hadj Ali Rue Bahloul djilali - Mascara - 12 LAKHAL Zakia Hai Amir AEK 70 Logts Bt “B1” N° 08 Mascara - Mascara 13 CHEKMANE Kamel Rue Amar Benghezal Commune de Mascara - Mascara 14 NADJI Mokhtar 01 Rue Zaaf Miloud Commune de Mascara - Merouane Mamounia 15 ZENAK Benamar N° 51 lotissement 54 lots de la coopérative Mascara - EL Emir AEK «Zhun 07 » 16 SOHBI BALAG Kada Rue N°1 Mascaa Mascara 17 SELKA Omar Cité 400 Logts Bloc N° 3 Zone (8) T4 N° 11 Mascara Mascara 18 MAKHLOUFIA Hayet Rue Bouramla Habib Cité 936 Logts Masacra Mascara 19 GHEROUTI KHaled Sidi Mouffok Cité Fonctionnére Mascara 20 BENMOULAY Fatima Zohra Cité 272 logts Bloc 41 N° 163 Mascara 045.71.54.30 21 AICHOUBA Hadja Melha Rue El Rih Safi Cité 30logts N° 01 Mascara 22 Mohamed El Rue Aichouba Mohamed N° 10 Mascara CHOUAIB Amine 2 OUHACHI Ali Bou-Hanifia -

Plusieurs Routes En Cours De Réalisation

L’Algérie profonde / Ouest pour Désenclaver des zones rurales à Mascara Plusieurs routes en cours de réalisation Une campagne de sensibilisation destinée à motiver les ruraux à se maintenir sur place en occupant leurs habitations dans les douars passe inévitablement par la réalisation de nouvelles voies d’accès, la réfection de celles existantes et l’ouverture de pistes. Elles constituent un motif supplémentaire pour convaincre ceux qui ont fui leurs habitations lors de la décennie noire à regagner leurs douars et les repeupler, afin de désengorger les cités urbaines. En effet, au cours de cette période, et à l’instar des autres grandes agglomérations du pays, la wilaya de Mascara a enregistré un exode rural massif aux conséquences désastreuses sur tous les plans. Maintenant que la sécurité est assurée, l’État a entrepris une vaste opération de mobilisation qui a abouti au retour progressif des ruraux qui a eu pour effet de redresser le développement de ces régions. Néanmoins, cette opération restait tributaire de certaines conditions dont la réalisation des voies d’accès. Ainsi, pour désenclaver les douars de certaines communes de la wilaya, des opérations liées au développement sont en cours à travers plusieurs régions. À cet effet, le wali a effectué une visite d’inspection et de travail à travers les douars et les bourgs relevant des communes de Ghriss, Maoussa, Mamounia, Hacine, Tizi, Froha et Aïn Fekan, afin de relever l’état d’avancement des travaux en cours pour la réalisation de certaines routes et chemins communaux et surtout pour rassurer les populations. Dans ce contexte, il est à relever que le taux d’avancement des travaux pour la réfection du CC 5 reliant Derdara à Ghriss sur 6 km a atteint les 70%. -

Aba Nombre Circonscriptions Électoralcs Et Composition En Communes De Siéges & Pourvoir

25ame ANNEE. — N° 44 Mercredi 29 octobre 1986 Ay\j SI AS gal ABAN bic SeMo, ObVel , - TUNIGIE ABONNEMENT ANNUEL ‘ALGERIE MAROC ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: MAURITANIE SECRETARIAT GENERAL Abonnements et publicité : Edition originale .. .. .. .. .. 100 D.A. 150 DA. Edition originale IMPRIMERIE OFFICIELLE et satraduction........ .. 200 D.A. 300 DA. 7 9 et 13 Av. A. Benbarek — ALGER (frais d'expédition | tg}, ; 65-18-15 a 17 — C.C.P. 3200-50 ALGER en sus) Edition originale, le numéro : 2,50 dinars ; Edition originale et sa traduction, le numéro : 5 dinars. — Numéros des années antérleures : suivant baréme. Les tables sont fourntes gratul »ment aux abonnés. Priére dé joindre les derniéres bandes . pour renouveliement et réclamation. Changement d'adresse : ajouter 3 dinars. Tarif des insertions : 20 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANGAISE) SOMMAIRE DECRETS des ceuvres sociales au ministére de fa protection sociale, p. 1230. Décret n° 86-265 du 28 octobre 1986 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux siéges & pourvoir pour l’élection a l’Assemblée fonctions du directeur des constructions au populaire nationale, p. 1217. , ministére de la formation professionnelle et du travail, p. 1230. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur général da la planification Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux et de. la gestion industrielle au ministére de fonctions du directeur de la sécurité sociale et lindustrie lourde,.p. -

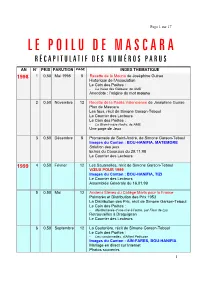

L E P O I L U D E M a S C A

Page 1 sur 17 L E P O I L U D E M A S C A R A R É C A P I T U L A T I F D E S N U M É R O S P A R U S AN N° PRIX PARUTION PAGE INDEX THEMATIQUE 1998 1 0,50 Mai 1998 8 Recette de la Mouna de Joséphine Guirao Historique de l’Association Le Coin des Poètes : - La Valse des Gâteaux, de AMB Anecdote : l’origine du mot mouna 2 0,50 Novembre 12 Recette de la Paella Valencienne de Joséphine Guirao Plan de Mascara Les fous, récit de Simone Garson-Teboul Le Courrier des Lecteurs Le Coin des Poètes : - La Grand-mère Hadry, de AMB Une page de Jeux 3 0,50 Décembre 8 Promenade de Saint-André, de Simone Garson-Teboul Images du Canton : BOU-HANIFIA, MATEMORE Solution des jeux Echos du Couscous du 29.11.98 Le Courrier des Lecteurs 1999 4 0,50 Février 12 Les Sauterelles, récit de Simone Garson-Teboul VŒUX POUR 1999 Images du Canton : BOU-HANIFIA, TIZI Le Courrier des Lecteurs Assemblée Générale du 16.01.99 5 0,50 Mai 12 Anciens Élèves du Collège Morts pour la France Palmarès et Distribution des Prix 1953 La Distribution des Prix, récit de Simone Garson-Teboul Le Coin des Poètes : - Méditerranée d’une rive à l’autre, par Fleur de Lys Retrouvailles à Draguignan Le Courrier des Lecteurs 6 0,50 Septembre 12 La Couturière, récit de Simone Garson-Teboul Le Coin des Poètes : - Les camionnettes, d’Alfred Pellissier Images du Canton : AÏN-FARES, BOU-HANIFIA Mariage en direct sur Internet Photos souvenirs 1 Page 2 sur 17 Le Courrier des Lecteurs 7 0,50 Novembre 12 A propos des Cimetières de Mascara (1) Le Courrier des Lecteurs Le Coin des Poètes : - A mon père, -

La Crise De L'eau Dans La Wilaya De Mascara (Nord-Ouest Algérien): Diagnostic Et Perspectives

La Crise de l'Eau dans la Wilaya de Mascara (Nord-Ouest algérien): Diagnostic et Perspectives. SABRIA BEKKOUSSA1, BELKACEM BEKKOUSSA1 & HABIB AZZAZ1 1 : Laboratoire des Sciences et Techniques de L’Eau, Faculté des Sciences et Technologies, Université de Mascara, BP 763 route de Mamounia Mascara 29000, Algérie. [email protected] RESUME. Malgré toutes les infrastructures hydrauliques, à savoir 4 grands barrages, et les ressources en eaux souterraines dont elle dispose, la Wilaya de Mascara souffre d’un stress hydrique de plus en plus important. Les besoins croissant en eau dans cette région dépassent les ressources disponibles. Or, une sècheresse persistante, une mauvaise gestion, l’accroissement de la démographie et une intensification des activités agricoles sont tous responsables de la diminution des réserves en eau de la région. Les ressources souterraines sont mobilisées principalement à partir du système aquifère de la plaine de Ghriss. Cependant, la pression exercée sur la principale ressource en eau, en l’occurrence les eaux souterraines, a eu pour conséquence une dégradation quantitative et qualitative de cette ressource. Des rabattements atteignant plus de 70 mètres en moins de 30 ans ont été signalés dans plusieurs puits et forages situées principalement dans la plaine de Ghriss. De plus, et face à un envasement envahissant, les barrages ne remplissent leurs objectifs initiaux qu’à moitié. Le barrage de Fergoug envasé actuellement à 97% est considéré comme hors service. Dans ce contexte, les gestionnaires de l’eau ont optés pour un transfert d’eau depuis la station de dessalement de la Mactaa vers les communes situées au nord de la Wilaya qui souffre d’un déficit estimé à plus de 36000 m3/J. -

14 19 Joumada Ethania 1432 22 Mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 Joumada Ethania 1432 14 22 mai 2011 Annexe (suite) Tribunaux administratifs Communes Mostaganem - Mezghrane - Hassi Maâmeche - Stidia - Fornaka - Aïn Nouissy - Mostaganem El Hassiane - Bouguirat - Sirat - Souaflia - Safsaf - Sidi Ali - Hadjadj - Abdelmalek Ramdane - Sidi Lakhdar - Tazgaït - Ouled Maâlah - AïnTadles - Sour - Oued El Kheir - Sidi Bellater - Kheiredine - Aïn Boudinar - Sayada - Mesra - Aïn Sidi Chérif - Touahria - Mansourah - Achaâcha - Nekmaria - Khadra - Ouled Boughalem. Relizane - Yellel - Sidi Saâda - Sidi Khettab - Belaâssel - Bouzegza - El Matmar - Bendaoud - Aïn Rahma - Oued El Djemaâ - Sidi M'Hamed Benaouda - Kalaâ - Oued Rhiou Relizane - Merdja Sidi Abed - Djidiouia - Hamri - El Hamadna - Ouled Sidi Mihoub - Lahlef - Ouarizane - Ammi Moussa - El Ouldja - Aïn Tarek - Had Chkala - Ramka - Souk El Had - Ouled aïche - El Hassi - Mazouna - Sidi M'Hamed Benali - El Guettar - Mediouna - Beni Zentis - Zemmoura - Beni Dergoun - Dar Benabdallah - Mendès - Sidi Lazreg - Oued Essalem. M'Sila - Maâdid - Ouled Derradj - M'Tarfa - Chellal - Ouled Madhi - Souamaâ - Boussaâda - Ouled Sidi Brahim - Sidi Ameur - Tamsa - Ben Srour - Ouled Slimane - El M’Sila Houamed - Zerzour - Oued Chaïr - Oulteme - Benzouh - M'Cif - Khoubana - Maârif - Sidi Aïssa - Aïn El Hadjel - Sidi Hadjrès - Bouti Sayah - Beni Ilmane - Khettouti Sed El Djir - Aïn El Melh - Bir Foda - El Hamel - Aïn Farès - Sidi M'Hamed - Ouled Atia - Medjedel - Slim - Aïn Errich - Djebel Messaâd - Magra - Berhoum - Aïn Khadra -

Apptitude À L'irrigation Des Eaux Souterraine Dans La Plaine De

الجمهىريت الجسائريت الديمىقراطيت الشعبيت République Algérienne Démocratique et Populaire وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique UNIVERSITE d’ADRAR FACULTE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA MATIERE Mémoire de Fin D’étude en Vue de L’obtention du Diplôme de Master en chimie Option : chimie de l’environnement Thème Apptitude à l’irrigation des;ç eaux souterraine dans la plaine de Ghriss -EtudeSoutenu Hydrochimique le : 21/09/2015 - Présenté par : Membres de jury : GASMI ABDERRAHMANE Président : SID AMER. A. BEN HAMI ABDELFATAH Encadré par : Examinateurs Mr bderrahman. OUAINI BOULAL. A. Septembre 2015 Nous tirons remercier - Nos encadreurs Mr Ouaini. A ,qui a bien voulu suivre et diriger ce travail, Avec ses conseils précieux. - les membres du jury, qui nous ont fait l‟honneur de juger notre travail. - les enseignants de science de matière, pour l‟enseignement qu‟il nous en disposé durant notre cycle de formation. - Au personnel de la direction hydraulique de la wilaya de Mascara, surtout Mr Baghdad , d‟avoir mis à nos disposition tous les données possibles pour le besoin de notre étude. Les louanges sont à ALLAH seigneur des mondes qui comble de grâce en me permettant d‟achever en bonne santé ce modeste travail que je dédie : A ma mère qui ma donner la vie, la douceur et joie, et je lui remercie pour ces sacrifices. A mon père qui a été toujours présent pour moi et a mes demandes, et qui permis de devenir ce que je suis. A toutes les amis Le louange sont a ALLAH seigneur des mondes qui comble de grâce en me permettant d‟achever en bonne santé ce modeste travail que je dédie : A ma mère qui ma donner la vie, la douceur et joie, et je lui remercie pour ces sacrifices. -

Décret Exécutif N° 12-428 Du 16 Décembre 2012 Portant Déclaration

9 Safar 1434 7 23 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 DECRETS Décret exécutif n° 12-428 du 2 Safar 1434 Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 16 décembre 2012 portant correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; déclaration d’utilité publique les opérations de réalisation des projets entrant dans le cadre de la Vu le décret présidentiel n°12-325 du 16 Chaoual 1433 production, du transport et de la distribution de correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du l’électricité et du gaz. Premier ministre ; ———— Vu le décret présidentiel n°12-326 du 17 Chaoual 1433 Le Premier ministre, correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur le rapport conjoint du ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret exécutif n°93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 n°91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles (alinéa 2) ; relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et Après approbation du Président de la République ; complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant Décrète : les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Article 1er. – En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n°91-11du 27 avril 1991, et conformément Vu la loi n°98-04 du 20 Safar 1419 correspondant -

Les Déchets Solides À La Sauce Belge

L’Algérie profonde / Actualités Centre d’enfouissement de Mascara Les déchets solides à la sauce belge Découlant d’une coopération algéro-belge, le projet de gestion intégrée des déchets solides de l’agglomération urbaine de Mascara domine l’actualité dans toute la région des Béni Chougrane, car 18 communes, à savoir Mascara, Mamounia, Tizi, El Keurt, Froha, Tighennif, El Bordj, Khalouia, Bouhanifia, Maoussa, Ghriss, Matemore, Aïn Fares, Sehaïlia, Sidi Boussaïd, Aïn Fékan, Guerdjoum et Sidi Kada, sont concernées. Ces localités englobent à elles seules 371 511 habitants, soit 48,5% de la population totale des 47 entités que compte la wilaya de Mascara. Ce projet revêt un caractère particulier qui sort de l’ordinaire car s’agissant d’une expérience importée d’un pays d’Europe à adapter dans une région aux multiples cultures que chapeaute le secteur de l’agriculture. Le budget total alloué à cette réalisation est de 16 355 000 euros et la contribution de la partie belge s’élève à 9 000 000 euros contre 700 000 000 DA représentant la participation algérienne. Premier du genre sur le territoire de la wilaya de Mascara, le centre d’enfouissement, qui fait partie des 100 projets prévus par le ministère de tutelle à travers le pays, est implanté dans la commune d’El Keurt qui se trouve à 5 km environ du chef-lieu de wilaya et est considéré comme un investissement durable eu égard aux activités prévues dans le cadre de ce projet. Loin des regards, le choix n’est pas fortuit puisque le site retenu pour son implantation s’est porté sur une aire en rase campagne et ce, pour des considérations évidentes liées à l’environnement.