Peter Sauber

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sauber Petronas C22

SAUBER PETRONAS C22 07236 - 0389 ©2003 BY REVELL GmbH & Co. KG PRINTED IN GERMANY SAUBER PETRONAS C22 SAUBER PETRONAS C22 2003 konnte Peter Sauber auf eine 10-jährige Formel-1-Geschichte und In 2003 Peter Sauber could look back on 10 years in Formula I and over 30 über 30 Jahre im Rennsport zurückblicken. Nachdem sein Team, damals years in motorsport. Since his team, then still in Group C of the world noch in der Gruppe C der Sportwagen-Weltmeisterschaft, 1989 gemeinsam sportscar championships, in 1989 achieved a double victory, jointly with mit Mercedes einen Doppelsieg beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans Mercedes, in the Le Mans 24 Hours and in both 1989 and 1990, won both errang und 1989 wie auch 1990 sowohl die Fahrer- als auch die the drivers’ and the constructors’ world championships, in 1993, after Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewann, wagte er 1993 nach einer inten- intensive preparation time, he made the great leap into Formula I. So far siven Vorbereitungszeit den Sprung in die Formel 1. Das Highlight in der the highlight of the motor sports kings class had been fourth place in the Königsklasse des Motorsports war bisher der vierte Rang in der constructors’ WC in 2001 – a gigantic success for the Swiss independent Konstrukteurs-WM im Jahre 2001 – ein Riesenerfolg für das Schweizer team. Privatteam. The Sauber Petronas C22 was the third car to be built under the leaders- Der SAUBER PETRONAS C22 war das dritte Auto, das unter der Leitung hip of Technical Director Willy Rampf. "When we made the step forward des Technischen Direktors Willy Rampf entstand: "Als wir den Schritt vom from C20 to C21, it was a logical further development of an existing con- C20 zum C21 machten, war das eine konsequente Weiterentwicklung eines cept. -

BMW Sauber F1 Team

Media Information BMW Sauber F1 Team 1/2006 Page 1 Contents. 1. Team. .................................................................................................................................. 2 Fresh start. .............................................................................................................................. 2 Warm up. ................................................................................................................................. 5 Who’s who. ............................................................................................................................. 8 Pit stop in Munich. ................................................................................................................ 9 Pit stop in Hinwil. ................................................................................................................. 11 2. Season. ........................................................................................................................... 12 Grand prix information. ...................................................................................................... 12 Looking ahead. .................................................................................................................... 15 Regulations. .......................................................................................................................... 24 3. Technology. ................................................................................................................. -

„Es Gibt Keine Helden Mehr“ Vertrauen Der Meisten Geldgeber Genießt, Galt Intern Vorletzte Woche Schon Als Si- Der Ehemalige Weltmeister Jacques Villeneuve Cher

Sport schäftsführung auf die Finger schaut. Für den Aufsichtsjob gibt es sogar schon einen Kandidaten: Jochen Rölfs. FORMEL 1 Der Düsseldorfer Wirtschaftsprüfer ist nicht für jeden Clubpartner die Ideal- besetzung als Sanierer. Aber dass er das „Es gibt keine Helden mehr“ Vertrauen der meisten Geldgeber genießt, galt intern vorletzte Woche schon als si- Der ehemalige Weltmeister Jacques Villeneuve cher. Als der Club in erschreckender Klar- heit eine „existenzbedrohende Ertrags- über sein Comeback, die Abkehr vom Rebellen-Image und und Finanzsituation“ einräumte, war die- verschärfte Regeln zur neuen Saison ses Kollaps-Szenario bereits für die An- leger von Molsiris bestimmt. Die sollten Villeneuve, 33, gewann Linie davon geprägt, was er auf der Strecke wissen, dass ihre Mithilfe „die letzte Chan- 1997 die Formel-1-Welt- erreicht. Der Schein ist oftmals wichtiger ce“ bedeute. Ohne ihre Zustimmung könn- meisterschaft. Der als die Realität. Richards lud die Journalis- ten auch Finanzvermittler den BVB nicht Frankokanadier, Sohn ten zum Dinner ein – und am nächsten mehr vor der Zahlungsunfähigkeit bewah- des 1982 tödlich verun- Morgen bekamen eine halbe Million Men- ren. „Bis die mit dem Geldsammeln fertig glückten Ferrari-Pilo- schen zu lesen, BAR habe alles ihm zu ver- sind“, sagt Rölfs, „sind wir tot.“ ten Gilles Villeneuve, danken. Ich mag mich nicht mehr darüber Um den Ernst der Lage deutlich zu ma- verließ Ende 2003 den ärgern, als Querulant zu gelten. Dafür habe chen, verfügte das Krisenmanagement zu BAR-Rennstall und ich gebüßt, indem ich fast ein Jahr lang Beginn des Jahres, die Mietzahlungen an fährt nach fast einem keine Rennen gefahren bin. die Commerzleasing einzustellen. -

Formula One 1 Formula One

Formula One 1 Formula One Formula One Category Single seater Country International [1] Inaugural season 1950 Drivers 22 Teams 11 Constructors 11 Engine suppliers Cosworth · Ferrari · Mercedes · Renault Tyre suppliers Pirelli Drivers' champion Sebastian Vettel (Red Bull Racing) Constructors' champion Red Bull Racing [2] Official website www.formula1.com Current season Formula One Current season • 2013 Formula One season Related articles • History of Formula One • Formula One racing • Formula One regulations • Formula One cars • Formula One tyres Lists • Drivers • (GP winners • Champions • Runners-up) • Constructors • (GP winners • Champions • Runners-up) • Seasons • Grands Prix • Circuits • Race Promoters' Trophy winners • Points scoring systems • Engines • Tyres • National colors Formula One 2 • Sponsorship liveries • Racing flags • Red-flagged GPs • Fatal accidents • Drivers who never qualified • Female drivers • TV broadcasters • Video games Records • Drivers • (Wins • Poles • Fastest laps) • Constructors • (Wins) • Engines • Tyres • Races Organisations • FIA • FIA World Motor Sport Council • Formula One Group • Formula One Constructors Association • Formula One Teams Association • Grand Prix Drivers' Association Formula One, also known as Formula 1 or F1 and referred to officially as the FIA Formula One World Championship, is the highest class of single-seater auto racing sanctioned by the Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). The "formula", designated in the name, refers to a set of rules with which all participants' cars must comply. The F1 season consists of a series of races, known as Grands Prix (from French, originally meaning great prizes), held throughout the world on purpose-built circuits and public roads. The results of each race are evaluated using a points system to determine two annual World Championships, one for the drivers and one for the constructors. -

Formula One Aerodynamics Wind Beneath the Wings Business Auto Giants Set the Pace Overview Circuits, Teams, Drivers Including

The Credit Suisse Magazine March 2007 Formula One Aerodynamics Wind Beneath the Wings Business Auto Giants Set the Pace Overview Circuits, Teams, Drivers Including: New LIFESTYLE® systems from Bose More elegance Greater ease of use Higher performance We named our new LIFESTYLE® range of DVD home entertainment systems with care. They combine purity of style with technical Bose only innovations that make listening to music and enjoying home cinema uncomplicated and more enjoyable. LIFESTYLE® systems are a complete home entertainment solution, combining high performance with elegance, simplicity and expandability. Unique Bose technologies – true listening benefi ts: ADAPTiQ® audio calibration system Customised sound to your room lay out, speaker placement and listening positions. uMusic® intelligent playback system It stores your CD collection. It learns what kind of music you prefer. It plays the music according to your mood. ® BOSE link The new BOSE® LIFESTYLE® 48 DVD home entertainment system. ® Expand your LIFESTYLE® system to other rooms and enjoy Our ultra-compact ACOUSTIMASS module is 30% smaller than before, making it even easier to hide away. Bose performance throughout your home. Hear the difference Bose technology makes. Ask for a demonstration at the authorised Bose dealer. For dealer addresses or more information call 061 975 77 30 or go to our web site www.bose.ch Editorial 03 Man Versus Machine The waiting comes to an end on March 18. Then the checkered flag will fall in Melbourne to start the 58th Formula One season. Motorsport fans around the globe will finally know how the balance of power will change in the wake of Michael Schumacher’s retirement. -

BMW Sauber F1 Team Contents

BMW Media BMW Sauber F1 Team Information Contents. 1/2009 Page 1 1. The team. 1.1 Battle for the title in 2009. ........................................................................................................ 2 1.2 Successful debut in 2006. ....................................................................................................... 4 1.3 Third-strongest team in 2007. ................................................................................................ 6 1.4 Exacting targets achieved in 2008. ........................................................................................ 8 1.5 Timeline – key dates. ............................................................................................................... 10 1.6 Who’s who. ................................................................................................................................. 14 1.7 Pit stop in Munich. .................................................................................................................... 15 1.8 Pit stop in Hinwil. ....................................................................................................................... 17 2. The season. 2.1 Grand prix information. ............................................................................................................ 20 2.2 Looking ahead. .......................................................................................................................... 23 3. The technology. 3.1 Chassis. ...................................................................................................................................... -

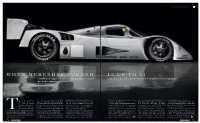

W H E N M E R C E D E S T U R N E D I T U P T O

SAUBER-MERCEDE S C 1 1 When Mercedes turned it up to 1 1 Twenty years ago the marque teamed up with Sauber to produce the C11 – a car that ruled all and influenced a return to F1 BY GARY WATKIN S he first pure-bred The C11 was the fruit of an unlikely with Mauro Baldi and Jean-Louis Schlesser. One Pointed Star was soon back at the pinnacle of the engines, it was natural that he should look to say, they didn’t take a lot of convincing.” Mercedes-Benz racer for relationship. A back-door deal to supply engines of the five drivers to notch up victories in the sport as an engine supplier. Mercedes’ road-car range for a replacement. The official line was that the engine was 35 years. A World to the Swiss Sauber sports car squad in the mid- C11 was a young Schumacher, who’d been The tiny Sauber team from Hinwil had made He reckoned the 5-litre M117, in lightly developed for racing by renowned Swiss tuner Championship winner. 1980s paved the way for Mercedes to return plucked from Formula 3 to become part of a contact with Mercedes in 1981. A young road turbocharged form, would be the ideal Heine Mader. But Welti explains that this The car that gave us officially to motor sport in ’88. For 1990, the junior programme conceived by new Mercedes car suspension engineer by the name of Leo Ress powerplant for the Group C fuel formula. arrangement was a smokescreen. Michael Schumacher. The partnership produced the first bespoke Mercedes motor sport boss Jochen Neerpasch. -

Edox Becomes Premium Partner of the Sauber F1 Team

Press Release Edox becomes Premium Partner of the Sauber F1 Team Les Genevez, 26th February 2016 The Sauber F1 Team is pleased to announce Edox as a Premium Partner ahead of the 2016 FIA Formula One Championship. The Swiss watch manufacturer Edox embodies more than 130 years of innovation and Swiss watchmaking tradition. Edox is one of Switzerland’s fastest growing watch manufacturers for luxurious timepieces dedicated to the worlds of motorsport and watersports, but it also offers a stylish range for sophisticated watch aficionados. Monisha Kaltenborn, Team Principal of the Sauber F1 Team: We are very pleased to be able to announce a new partnership with such a prestigious brand. Edox and the Sauber F1 Team are a perfect match and it is great to have Edox on board as one of our Premium Partners in what is a long-term partnership. Not only are crafts and timing two shared attributes that define both companies, there are also strong foundations between our companies. Both companies have a tradition as family businesses in Switzerland and stand for efficiency, accuracy, high-tech, design, further development and continuing optimisation. Alexandre Strambini, CEO of Montres Edox & Vista SA: Formula One is an ideal platform for our brand. Formula One, and the Sauber F1 Team in particular, stands for Swiss precision, cutting-edge technology, innovation and history. These are all values which have similarly strengthened the Edox brand philosophy from the beginning and which define our affinity with motor sport’s crowning discipline. Furthermore, Formula One enjoys above-average popularity in Europe, America and Asia, where Edox has a growing distribution. -

Cover M. Ausklapper

THE MAGAZINE A STYLE TO REMEMBER N O .5 THE MAGAZINE TARGETS INTERNATIONAL READERS WHO ARE INTENT ON FULFILLING THEIR DREAMS. THE NAM HAI, HOI AN blogger who went to the trouble of compiling a list of the words with the highest number of hits on Google found that the most widely used term was the indefinite article “a”, followed by a series of other very unspec- tacular terms, including “the”, “to” and “in”. But that is not at all repre- sentative, because the count largely failed to consider non-English ! words. There are no Chinese hits, for instance, ! AA yet China has the second highest number of Web users worldwide: more than 110 million of them. GHM does without figures, superlatives or star systems, believing that its products should speak for themselves. Nonetheless, it delights in any praise received from guests or critics. Well, The Datai Langkawi gets 8,110,000 Google hits. Moreover, according to Condé Nast Traveller, the ‘bible’ of professionals in the travel sector, JAMES E. GRAF, EDITOR-IN-CHIEF JAMES E. GRAF, JAMES E. GRAF, EDITOR-IN-CHIEF JAMES E. GRAF, and the 2008 Readers’ Travel Awards, four GHM hotels figure in the charts, with The Chedi Muscat proudly taking no less than second place in the Top 100. The popular CNBC European Business Magazine also has The Chedi Milan in its Top 20. The most important words that GHM has to say about this further motivating feedback from readers and guests happen to score 510 million hits on Google: “thank you”! James Graf was born in Switzerland, but is now based in Southeast Asia where he has worked as a freelance journalist for numerous prestigious magazines and TV channels. -

Sauber F1 Team Press Kit 2014

Sauber F1 Team Press Kit 2014 Content Season ............................................................................................................. 2 Preview....................................................................................................................... 2 The Sauber C33-Ferrari – branching out in new directions ............................... 4 Low nose ................................................................................................... 5 Complex power unit ................................................................................... 5 Flexibility and Adaptability .......................................................................... 6 Reliability is key ......................................................................................... 6 Sauber C33-Ferrari – Technical details ...................................................... 8 Ferrari Engine ............................................................................................ 9 Team .............................................................................................................. 10 Organisation Tasks and people............................................................................ 10 Hinwil – Headquarters and facilities .................................................................... 11 Wind tunnel .............................................................................................. 11 Drivers ........................................................................................................... -

Atlas F1 Magazine: Title Technical Analysis: Sauber C23 End Title

Atlas F1 Magazine: title Technical Analysis: Sauber C23 end title Technical Analysis: Sauber C23 By Craig Scarborough, England Atlas F1 Technical Writer Sauber became the second Formula One team to officially launch their new car for the 2004 season this week. Unlike Williams a week earlier, the Swiss squad opted for a more traditional design that to many resembles that of Ferrari's F2003−GA. Atlas F1's Technical Writer Craig Scarborough looks closer to the new Sauber C23 With two official launches for the 2004 season there have been two surprises: Williams adopted a radical nose and twin keels, and now Sauber have gone the opposite way and discarded their design and twin keels, instead opting to follow Ferrari's leading in many areas of the car. Supporting the Ferrari conspiracy theorists is the official supply of 2004−spec engines and the 2003 gearbox. If we read between the lines and examine the car in detail, the Sauber still retains some resemblances to its Sauber forebear and diversions from the Ferrari concept, in keeping with Peter Sauber's independent philosophy. History 2003 was a poor year for Sauber; the C22 was a logical progression from the relatively successful previous car and with Ferrari's newer engine the package looked promising. However the car's aerodynamics were developed in the Emmen wind tunnel, which was both old and underequipped: almost uniquely in F1, the Emmen tunnel did not have a turntable to rotate the car (Yaw), hence Sauber's aerodynamic map of the car over all attitudes was incomplete. This flaw saw the car's performance on track at odds with the tunnels results. -

Media Advisory of AR F1 Car Unveiling

Contact: Maria Conti Alfa Romeo Global +39 340 084 80 08 (office) [email protected] Marleen Seilheimer Sauber F1 Team +41 44 937 92 45 (office) +41 792 64 28 49 (cell) marleen.seilheimer@sauber- motorsport.com Mia Djacic Sauber F1 Team +41 44 937 96 69 (office) +41 79 774 03 12 (cell) mia.djacic@sauber- motorsport.com Berj Alexanian Alfa Romeo North America (248) 766-9116 (cell) [email protected] Matteo Sardi Alfa Romeo North America (323) 382-6541 (cell) [email protected] Jen Hazard Alfa Romeo North America [email protected] View Live Webcast of Alfa Romeo Sauber F1 Team Car Presentation in Barcelona February 15, 2018, Auburn Hills, Mich. - Media and the public are invited to watch a live online webcast of the Alfa Romeo Sauber F1 Team car presentation in Barcelona on Tuesday, February 20. For those unable to view the live webcast, an on-demand replay will be available at the same link immediately following the event. What: Alfa Romeo Sauber F1 Team car presentation When: Tuesday, February 20 Press event: 12:30 p.m. Central European Time / 6:30 a.m. Eastern Time Alfa Romeo Sauber F1 webcast link: www.sauberf1team.com About Alfa Romeo and FCA Alfa Romeo is a historic brand of FCA Group. Since its founding in Milan, Italy, in 1910, Alfa Romeo has designed and crafted some of the most stylish and exclusive cars in automotive history. That tradition lives on today as Alfa Romeo continues to take a unique and innovative approach to designing automobiles.? In every Alfa Romeo, technology and passion converge to produce a true work of art.