Catálogo De Frutales Nativos De Guatemala

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ZAPOTE the Popular Name Represents Many Diverse Edible Fruits of Guatemala

Sacred Animals and Exotic Tropical Plants monzón sofía photo: by Dr. Nicholas M. Hellmuth and Daniela Da’Costa Franco, FLAAR Reports ZAPOTE The popular name represents many diverse edible fruits of Guatemala ne of the tree fruits raised by the Most zapotes have a soft fruit inside and Maya long ago that is still enjoyed a “zapote brown” covering outside (except today is the zapote. Although for a few that have other external colors). It Othere are several fruits of the same name, the is typical for Spanish nomenclature of fruits popular nomenclature is pure chaos. Some of and flowers to be totally confusing. Zapote is the “zapote” fruits belong to the sapotaceae a vestige of the Nahuatl (Aztec) word tzapotl. family and all are native to Mesoamerica. The first plant on our list, Manilkara But other botanically unrelated fruits are also zapote, is commonly named chicozapote. called zapote/sapote; some are barely edible This is one of the most appreciated edible (such as the zapotón). There are probably species because of its commercial value. It even other zapote-named fruits that are not is distributed from the southeast of Mexico, all native to Mesoamerica. especially the Yucatán Peninsula into Belize 60 Dining ❬ ANTIGUA and the Petén area, where it is occasionally now collecting pertinent information related an abundant tree in the forest. The principal to the eating habits of Maya people, and all products of these trees are the fruit; the the plants they used and how they used them latex, which is used as the basis of natural for food. -

Method to Estimate Dry-Kiln Schedules and Species Groupings: Tropical and Temperate Hardwoods

United States Department of Agriculture Method to Estimate Forest Service Forest Dry-Kiln Schedules Products Laboratory Research and Species Groupings Paper FPL–RP–548 Tropical and Temperate Hardwoods William T. Simpson Abstract Contents Dry-kiln schedules have been developed for many wood Page species. However, one problem is that many, especially tropical species, have no recommended schedule. Another Introduction................................................................1 problem in drying tropical species is the lack of a way to Estimation of Kiln Schedules.........................................1 group them when it is impractical to fill a kiln with a single Background .............................................................1 species. This report investigates the possibility of estimating kiln schedules and grouping species for drying using basic Related Research...................................................1 specific gravity as the primary variable for prediction and grouping. In this study, kiln schedules were estimated by Current Kiln Schedules ..........................................1 establishing least squares relationships between schedule Method of Schedule Estimation...................................2 parameters and basic specific gravity. These relationships were then applied to estimate schedules for 3,237 species Estimation of Initial Conditions ..............................2 from Africa, Asia and Oceana, and Latin America. Nine drying groups were established, based on intervals of specific Estimation -

Ethnopharmacology of Fruit Plants

molecules Review Ethnopharmacology of Fruit Plants: A Literature Review on the Toxicological, Phytochemical, Cultural Aspects, and a Mechanistic Approach to the Pharmacological Effects of Four Widely Used Species Aline T. de Carvalho 1, Marina M. Paes 1 , Mila S. Cunha 1, Gustavo C. Brandão 2, Ana M. Mapeli 3 , Vanessa C. Rescia 1 , Silvia A. Oesterreich 4 and Gustavo R. Villas-Boas 1,* 1 Research Group on Development of Pharmaceutical Products (P&DProFar), Center for Biological and Health Sciences, Federal University of Western Bahia, Rua Bertioga, 892, Morada Nobre II, Barreiras-BA CEP 47810-059, Brazil; [email protected] (A.T.d.C.); [email protected] (M.M.P.); [email protected] (M.S.C.); [email protected] (V.C.R.) 2 Physical Education Course, Center for Health Studies and Research (NEPSAU), Univel University Center, Cascavel-PR, Av. Tito Muffato, 2317, Santa Cruz, Cascavel-PR CEP 85806-080, Brazil; [email protected] 3 Research Group on Biomolecules and Catalyze, Center for Biological and Health Sciences, Federal University of Western Bahia, Rua Bertioga, 892, Morada Nobre II, Barreiras-BA CEP 47810-059, Brazil; [email protected] 4 Faculty of Health Sciences, Federal University of Grande Dourados, Dourados, Rodovia Dourados, Itahum Km 12, Cidade Universitaria, Caixa. postal 364, Dourados-MS CEP 79804-970, Brazil; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +55-(77)-3614-3152 Academic Editors: Raffaele Pezzani and Sara Vitalini Received: 22 July 2020; Accepted: 31 July 2020; Published: 26 August 2020 Abstract: Fruit plants have been widely used by the population as a source of food, income and in the treatment of various diseases due to their nutritional and pharmacological properties. -

Genetic Variation Among Cultivated Selections of Mamey Sapote (Pouteria Spp

Proc. Fla. State Hort. Soc. 117:195-200. 2004. GENETIC VARIATION AMONG CULTIVATED SELECTIONS OF MAMEY SAPOTE (POUTERIA SPP. [SAPOTACEAE]) SUSAN CARRARA1 ideas about the differentiation between the three closely re- Florida International University lated species which produce the fruit commonly called “ma- Department of Biological Sciences mey sapote” have the potential to enlarge the range of traits 11200 SW 8th Street that should be represented in such a collection. Miami, FL 33158 This paper aims to facilitate mamey sapote germplasm col- lection expansion and management by identifying geograph- RICHARD CAMPBELL ic areas of high genetic diversity for future collection. This is Fairchild Tropical Botanic Garden accomplished by analyzing the genetic diversity of selections 11935 Old Cutler Road held by FTBG and the University of Florida’s Tropical Re- Miami, FL 33156 search and Education Center (TREC) using the Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) technique. RAYMOND SCHNELL The mamey sapote selections in this study can be grouped United States Department of Agriculture-Agriculture Research Service into three main categories based on the region in which they 13601 Old Cutler Road were collected: Cuba, the Caribbean coast of Central America Miami, FL 33158 (specifically the Yucatán Peninsula, the Petén of Guatemala, and Belize), and the Pacific coast of Central America (Guate- mala, El Salvador, Nicaragua, and Costa Rica at elevations Additional index words. Mamey sapote, Pouteria spp., genetic from sea level to 1000 m) (Fig. 1). Genetic diversity of selec- diversity, AFLP tions from the Yucatán peninsula were hypothesized to be low due to their morphological similarity and to the land clearing Abstract. -

Complete Inventory

Maya Ethnobotany Complete Inventory of plants 1 Fifth edition, November 2011 Maya Ethnobotany Complete Inventory:: fruits,nuts, root crops, grains,construction materials, utilitarian uses, sacred plants, sacred flowers Guatemala, Mexico, Belize, Honduras Nicholas M. Hellmuth Maya Ethnobotany Complete Inventory of plants 2 Introduction This opus is a progress report on over thirty years of studying plants and agriculture of the present-day Maya with the goal of understanding plant usage by the Classic Maya. As a progress report it still has a long way to go before being finished. But even in its unfinished state, this report provides abundant listings of plants in a useful thematic arrangement. The only other publication that I am familiar with which lists even close to most of the plants utilized by the Maya is in an article by Cyrus Lundell (1938). • Obviously books on Mayan agriculture should have informative lists of all Maya agricultural crops, but these do not tend to include plants used for house construction. • There are monumental monographs, such as all the trees of Guatemala (Parker 2008) but they are botanical works, not ethnobotanical, and there is no cross-reference by kind of use. You have to go through over one thousand pages and several thousand tree species to find what you are looking for. • There are even important monographs on Maya ethnobotany, but they are usually limited to one country, or one theme, often medicinal plants. • There are even nice monographs on edible plants of Central America (Chízmar 2009), but these do not include every local edible plant, and their focus is not utilitarian plants at all, nor sacred plants. -

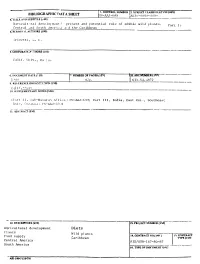

CONTROL NUMBER 27. W ' Cu-.1.SSJT:ON(€S)

m ,. CONTROL NUMBER 27.SU' W' cu-.1.SSJT:ON(€S) BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET AL-3L(-UM0F00UIEC-T00J: 9 i IE AN) SUBTIT"LE (.40) - Airicult !ral development : present and potential role of edible wild plants. Part I Central .nd So,ith :Amnerica a: ( the Caribbean 4af.RSON \1. AUrI'hORS (100) 'rivetti, L. E. 5. CORPORATE At-TH1ORS (A01) Calif. Uiliv., 1)' is. 6. nOX:U1E.N7 DATE 0)0' 1. NUMBER 3F PAGES j12*1) RLACtNUMER ([Wr I icio 8 2 p. J631.54.,G872 9. REI F.RENCE OR(GA,-?A- ION (1SO) C,I i f. -- :v., 10. SIt J'PPNIENTA.RY NOTES (500) (Part II, Suh-Sanarai Africa PN-AAJ-639; Part III, India, East Asi.., Southeast Asi cearnia PAJ6)) 11. NBS'RACT (950) 12. DESCRIPTORS (920) I. PROJECT NUMBER (I) Agricultural development Diets Plants Wild plants 14. CONTRATr NO.(I. ) i.CONTRACT Food supply Caribbean TYE(140) Central America AID/OTR-147-80-87 South America 16. TYPE OF DOCI M.NT ic: AED 590-7 (10-79) IL AGRICULTURAL DEVELOP.MMT: PRESENT AND POTENI.AL ROLE OF EDIBLE WILD PLANTS PART I CENTRAL AND SOUTH AMERICA AND THE CARIBBEAN November 1980 REPORT TO THE DEPARTMENT OF STATE AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT Alb/mr-lq - 6 _ 7- AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PRESENT AND POTENTIAL ROLE OF EDIBLE WILD PLANTS PART 1 CENTRAL AND SOUTH AMERICA AND THE CARIBBEAN by Louis Evan Grivetti Departments of Nutrition and Geography University of California Davis, California 95616 With the Research Assistance of: Christina J. Frentzel Karen E. Ginsberg Kristine L. -

Establecimiento Y Cultivo in Vitro De Pouteria Sapota (Jacquin) H

Universidad de Costa Rica Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Escuela de Biología Licenciatura en Genética y Biotecnología Trabajo final de graduación: Práctica dirigida Establecimiento y cultivo in vitro de Pouteria sapota (Jacquin) H. E. Moore & Stearn Ivannia Chinchilla Salazar 2008 i A mis padres, hermanos amigos y a Cristian por su apoyo y consejo incondicional. i A todos ellos con mucho esfuerzo, dedicación y cariño les dedico este trabajo. “Esta Memoria de una Práctica Dirigida fue aceptada por la comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, como requisito parcial para optar al grado de Licenciada en Biología, con énfasis en Genética y Biotecnología”. ___________________ Tutor : Dr. Jorge Mora Urpí Profesor emérito de la Escuela de Biología, UCR ________________________ Lector: M.Sc. Jorge Herrera Quirós Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS), UCR _________________________ Lector : M.Sc. Álvaro Azofeifa Delgado Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS), UCR ____________________________ Lector : Dr. Víctor Jiménez García Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS), UCR ________________________ Dr.Virginia Solís Directora de la Escuela de Biología, UCR ________________________ Sustentante : Lic. Ivannia Chinchilla Salazar Escuela de Biología, UCR ii Agradecimiento A mi Comité Asesor y al Ing. Edgar Vargas † por el valioso conocimiento adquirido, consejo y dirección para realizar esta Práctica Dirigida de la mejor forma. A los señores Carlos Astorga y Carlos Umaña del CATIE A la Dra. María Laura Arias de la Facultad de Microbiología y a la Bach. Isabel Mora del Laboratorio de Biotecnología del CIGRAS gracias por el apoyo iii Índice general Dedicatoria................................................................................................................ -

Mariposas De Las Reservas Silvestres Privadas La Tigra, La Conga Y Las Guacamayas

ISSN 1021-0296 REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA N° 168. _ __ __ ___ __ Abril 2019 Mariposas de las Reservas Silvestres Privadas La Tigra, La Conga y Las Guacamayas. Por Jean-Michel Maes, Kevin Gauthier & Blas Hernandez. PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE ENTOMOLOGÍA LEON - - - NICARAGUA Revista Nicaragüense de Entomología. Número 168. 2019. La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC) e indexada en los índices: Zoological Record, Entomological Abstracts, Life Sciences Collections, Review of Medical and Veterinary Entomology and Review of Agricultural Entomology. Los artículos de esta publicación están reportados en las Páginas de Contenido de CATIE, Costa Rica y en las Páginas de Contenido de CIAT, Colombia. Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema. The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. It is indexed in: Zoological Records, Entomological, Life Sciences Collections, Review of Medical and Veterinary Entomology and Review of Agricultural Entomology, and reported in CATIE, Costa Rica and CIAT, Colombia. Two independent specialists referee all published papers. Consejo Editorial Jean Michel Maes Fernando Hernández-Baz Editor General Editor Asociado Museo Entomológico Universidad Veracruzana Nicaragua México José Clavijo Albertos Silvia A. Mazzucconi Universidad Central de Universidad de Buenos Aires Venezuela Argentina Weston Opitz Don Windsor Kansas Wesleyan University Smithsonian Tropical Research United States of America Institute, Panama Miguel Ángel Morón Ríos Jack Schuster Instituto de Ecología, A.C. -

Reproductive Phenology of Uspí Tree Couepia Polyandra (Kunth) Rose (Chrysobalanaceae) in Campeche, Mexico

https://doi.org/10.32854/agrop.v13i10.1742 Reproductive phenology of Uspí tree Couepia polyandra (Kunth) Rose (Chrysobalanaceae) in Campeche, Mexico Mejenes-López, Sol de Mayo A.1; Mendoza-Arroyo Gustavo E.1; Marín-Quintero, Manuel2; Chiquini-Medina, Ricardo A.2* 1Departamento de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico de Chiná, ITChiná, TecNM. 2Departa- mento de Ingenierías, Instituto Tecnológico de Chiná, ITChiná, TecNM. *Autor para la correspondencia: [email protected] ABSTRACT Objective. To describe reproductive phenological stages, since the formation of flower buds, flowering, fruiting, up to the formation of the ripe fruit and foliation of 21 Couepia polyandra trees; and correlation of allometric data of tree height, diameter at breast height (DBH) and crown diameter, as well as the correlation of precipitation with reproductive phenology data. Methodology. The description of the reproductive phenology (foliage, formation of flower buds, flowers, fruits) was done by direct monthly observation with a digital camera (Canon SX60HS, 65). The correlation among precipitation, allometry, and types of soils where the trees grow was calculated by recording data from each tree by measuring height, diameter at breast height (DBH) and foliage. Results. The highest tree was 21.0 m; the widest DBH measured 68 cm; and the greater crown diameter was 34.45 m; the overall averages were 10.38 m, 33.17 cm and 9.37 m, respectively. A significant correlation was found between height and DBH (r0.91, p0.05); the correlations for the variables Height-Crown and DBH-Crown were not significant (p0.05). Conclusions. Water as a factor is responsible for the formation of inflorescence and fruit; determining that these phenological events are dependent variables with precipitation, highlighting a mean positive relation with the growth of flowers. -

Universidade Federal De Pernambuco Centro De Biociências Departamaneto De Botânica Programa De Pós-Graduação Em Biologia Vegetal

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE BIOCIÊNCIAS DEPARTAMANETO DE BOTÂNICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA VEGETAL FRANCIONE GOMES SILVA CHRYSOBALANACEAE R.BR. NO NORDESTE ORIENTAL DO BRASIL Recife 2018 FRANCIONE GOMES SILVA CHRYSOBALANACEAE R.BR. NO NORDESTE ORIENTAL DO BRASIL Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Biologia Vegetal (PPGBV) da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito para obtenção do título de Mestre em Biologia Vegetal. Área de concentração: Sistemática e Evolução Linha de Pesquisa: Florística e Sistemática de Angiospermas Orientador: Prof. Dr. Marccus Alves Recife 2018 Catalogação na fonte Elaine C. Barroso (CRB4/1728) Silva, Francione Gomes Chrysobalanaceae R. Br. no Nordeste Oriental do Brasil / Francione Gomes Silva- 2018. 168 folhas: il., fig., tab. Orientador: Marccus Alves Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Biociências. Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal. Recife, 2018. Inclui referências e anexos 1. Fitogeografia 2. Chrysobalanaceae 3. Caatinga I. Alves, Marccus (orient.) II. Título 581.9 CDD (22.ed.) UFPE/CB-2018-434 FRANCIONE GOMES SILVA CHRYSOBALANACEAE R.BR. NO NORDESTE ORIENTAL DO BRASIL Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Biologia Vegetal (PPGBV) da Universidade Federal de Pernambuco, como requisito para obtenção do título de Mestre em Biologia Vegetal. Aprovada em: 21.02.2018 BANCA EXAMINADORA: ______________________________________________________________ Orientador: Prof. Dr. Marccus Alves – UFPE -

Woody and Herbaceous Plants Native to Haiti for Use in Miami-Dade Landscapes1

Woody and Herbaceous Plants Native to Haiti For use in Miami-Dade Landscapes1 Haiti occupies the western one third of the island of Hispaniola with the Dominican Republic the remainder. Of all the islands within the Caribbean basin Hispaniola possesses the most varied flora after that of Cuba. The plants contained in this review have been recorded as native to Haiti, though some may now have been extirpated due in large part to severe deforestation. Less than 1.5% of the country’s original tree-cover remains. Haiti’s future is critically tied to re- forestation; loss of tree cover has been so profound that exotic fast growing trees, rather than native species, are being used to halt soil erosion and lessen the risk of mudslides. For more information concerning Haiti’s ecological plight consult references at the end of this document. For present purposes all of the trees listed below are native to Haiti, which is why non-natives such as mango (the most widely planted tree) and other important trees such as citrus, kassod tree (Senna siamea) and lead tree (Leucanea leucocephala) are not included. The latter two trees are among the fast growing species used for re-forestation. The Smithsonian National Museum of Natural History’s Flora of the West Indies was an invaluable tool in assessing the range of plants native to Haiti. Not surprisingly many of the listed trees and shrubs 1 John McLaughlin Ph.D. U.F./Miami-Dade County Extension Office, Homestead, FL 33030 Page | 1 are found in other parts of the Caribbean with some also native to South Florida. -

Jagua (Genipin-Glycine) Blue

89th JECFA - Chemical and Technical Assessment (CTA), 2020 © FAO 2021 JAGUA (GENIPIN-GLYCINE) BLUE Prepared by Biagio Fallico, Ph.D. and reviewed by Jannavi Srinivasan, Ph.D. Revised by María José Frutos-Fernández, Ph.D and Eugenia Dessipri., Ph.D 1. Summary This Chemical and Technological Assessment (CTA) reports data and information on Jagua (Genipin- Glycine) Blue submitted to the 84th and 89th meetings of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) upon request by the 48th and 51st sessions of Codex Committee on Food Additives (CCFA) (Rep. 16/FA – Appendix XIV and Rep. 19/FA - Appendix X). At the 84th meeting the Committee was asked to evaluate all data necessary for the assessment of safety, dietary intake and specifications related to the use of Jagua (Genipin-Glycine) Blue as a food colour in a variety of food categories. At the 89th meeting, the Committee reviewed additional data on characterization of the low molecular weight components and a validated method for their analysis. This document discusses published information regarding identity, manufacturing, specifications, and uses relevant to Genipa americana, Jagua, and Jagua (Genipin-Glycine) Blue and incorporates information received after the 84th meeting. 2. Description The Genipa americana, L. is a small to medium-sized tree ranging from 8 to 20 m in height carrying horizontally growing branches with glossy dark green leaves at the end (UNCTAD, Nations Conference on Trade and Development, 2005). It belongs to the Rubiaceae family and is native to central and tropical South America (Djerassi et al., 1960; Ueda et al., 1990). The genipa plant yields round to ovoid- shaped medium-sized to large ovoid edible berries, 9–15 cm in length and 7–9 cm in width (Ojeda, 1966; Silva et al., 1998; UNCTAD, 2005).