ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 7(10), 148-157 RESEARCH ARTICLE …………………………………………………

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

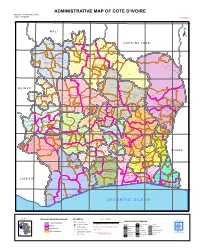

ADMINISTRATIVE MAP of COTE D'ivoire Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'ivoire 2Nd Edition

ADMINISTRATIVE MAP OF COTE D'IVOIRE Map Nº: 01-000-June-2005 COTE D'IVOIRE 2nd Edition 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W 11°0'0"N 11°0'0"N M A L I Papara Débété ! !. Zanasso ! Diamankani ! TENGRELA [! ± San Koronani Kimbirila-Nord ! Toumoukoro Kanakono ! ! ! ! ! !. Ouelli Lomara Ouamélhoro Bolona ! ! Mahandiana-Sokourani Tienko ! ! B U R K I N A F A S O !. Kouban Bougou ! Blésségué ! Sokoro ! Niéllé Tahara Tiogo !. ! ! Katogo Mahalé ! ! ! Solognougo Ouara Diawala Tienny ! Tiorotiérié ! ! !. Kaouara Sananférédougou ! ! Sanhala Sandrégué Nambingué Goulia ! ! ! 10°0'0"N Tindara Minigan !. ! Kaloa !. ! M'Bengué N'dénou !. ! Ouangolodougou 10°0'0"N !. ! Tounvré Baya Fengolo ! ! Poungbé !. Kouto ! Samantiguila Kaniasso Monogo Nakélé ! ! Mamougoula ! !. !. ! Manadoun Kouroumba !.Gbon !.Kasséré Katiali ! ! ! !. Banankoro ! Landiougou Pitiengomon Doropo Dabadougou-Mafélé !. Kolia ! Tougbo Gogo ! Kimbirila Sud Nambonkaha ! ! ! ! Dembasso ! Tiasso DENGUELE REGION ! Samango ! SAVANES REGION ! ! Danoa Ngoloblasso Fononvogo ! Siansoba Taoura ! SODEFEL Varalé ! Nganon ! ! ! Madiani Niofouin Niofouin Gbéléban !. !. Village A Nyamoin !. Dabadougou Sinémentiali ! FERKESSEDOUGOU Téhini ! ! Koni ! Lafokpokaha !. Angai Tiémé ! ! [! Ouango-Fitini ! Lataha !. Village B ! !. Bodonon ! ! Seydougou ODIENNE BOUNDIALI Ponondougou Nangakaha ! ! Sokoro 1 Kokoun [! ! ! M'bengué-Bougou !. ! Séguétiélé ! Nangoukaha Balékaha /" Siempurgo ! ! Village C !. ! ! Koumbala Lingoho ! Bouko Koumbolokoro Nazinékaha Kounzié ! ! KORHOGO Nongotiénékaha Togoniéré ! Sirana -

GAFSP Proposal NAIP 2 Programs

Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) Public Sector Window 2019 Call for Proposals Country: Republic of Cote d'Ivoire Project Name: Strengthening smallholders and women’s livelihoods and resilience in the N'ZI region 0 Abstract Two decades of political instability and armed conflict in Côte d’Ivoire resulted in more than 3,000 deaths and hundreds of thousands of displaced persons, and profoundly changed the country. The post-election crisis of 2010-11 exacerbated the social fragility that previously existed, leading to the deployment of the United Nations Operations in Côte d’Ivoire for 13 years, from 2004 to 2017. While the country experienced rapid economic recovery and sustained economic growth leading to the withdrawal of the UN mission in 2017, economic success must not mask the fragility of Côte d'Ivoire. The country continues to experience community conflicts, armed mutinies, and rising political tensions ahead of presidential elections scheduled for 2020. The root causes of previous conflicts have not been addressed and conflicts. In addition, instability in the region with terrorist threats in the neighbouring countries continue to put the country at risks of conflicts. The country ranked 170th out of 189 countries in the 2018 Human Development Index Report. More than 10 million people, or about 46.3% (55.4% in rural areas) of the population live below the poverty line. Hunger and malnutrition are on the rise as the result of conflicts, climate change and lack of investment in the agricultural sector. The effects of this crisis have significantly affected the livelihoods of the population, constraining small scale farmers to produce enough food. -

République De Cote D'ivoire

R é p u b l i q u e d e C o t e d ' I v o i r e REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE C a r t e A d m i n i s t r a t i v e Carte N° ADM0001 AFRIQUE OCHA-CI 8°0'0"W 7°0'0"W 6°0'0"W 5°0'0"W 4°0'0"W 3°0'0"W Débété Papara MALI (! Zanasso Diamankani TENGRELA ! BURKINA FASO San Toumoukoro Koronani Kanakono Ouelli (! Kimbirila-Nord Lomara Ouamélhoro Bolona Mahandiana-Sokourani Tienko (! Bougou Sokoro Blésségu é Niéllé (! Tiogo Tahara Katogo Solo gnougo Mahalé Diawala Ouara (! Tiorotiérié Kaouara Tienn y Sandrégué Sanan férédougou Sanhala Nambingué Goulia N ! Tindara N " ( Kalo a " 0 0 ' M'Bengué ' Minigan ! 0 ( 0 ° (! ° 0 N'd énou 0 1 Ouangolodougou 1 SAVANES (! Fengolo Tounvré Baya Kouto Poungb é (! Nakélé Gbon Kasséré SamantiguilaKaniasso Mo nogo (! (! Mamo ugoula (! (! Banankoro Katiali Doropo Manadoun Kouroumba (! Landiougou Kolia (! Pitiengomon Tougbo Gogo Nambonkaha Dabadougou-Mafélé Tiasso Kimbirila Sud Dembasso Ngoloblasso Nganon Danoa Samango Fononvogo Varalé DENGUELE Taoura SODEFEL Siansoba Niofouin Madiani (! Téhini Nyamoin (! (! Koni Sinémentiali FERKESSEDOUGOU Angai Gbéléban Dabadougou (! ! Lafokpokaha Ouango-Fitini (! Bodonon Lataha Nangakaha Tiémé Villag e BSokoro 1 (! BOUNDIALI Ponond ougou Siemp urgo Koumbala ! M'b engué-Bougou (! Seydougou ODIENNE Kokoun Séguétiélé Balékaha (! Villag e C ! Nangou kaha Togoniéré Bouko Kounzié Lingoho Koumbolokoro KORHOGO Nongotiénékaha Koulokaha Pign on ! Nazinékaha Sikolo Diogo Sirana Ouazomon Noguirdo uo Panzaran i Foro Dokaha Pouan Loyérikaha Karakoro Kagbolodougou Odia Dasso ungboho (! Séguélon Tioroniaradougou -

Annuaire Statistique D'état Civil 2018

1 2 3 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ----------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2018 Les personnes ci-après ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : MIS/DEPSE - Dr Amoncou Fidel YAPI - Ange-Lydie GNAHORE Epse GANNON - Taneaucoa Modeste Eloge KOYE MIS/DGAT - Roland César GOGO MIS/DGDDL - Botty Maxime GOGONE-BI - Simon Pierre ASSAMOI MJDH/DECA - Rigobert ZEBA - Kouakou Charles-Elie YAO MIS/ONECI - Amone KOUDOUGNON Epse DJAGOURI MSHP/DIIS - Daouda KONE MSHP/DCPEV - Moro Janus AHI SOUS-PREFECTURE DE - Affoué Jeannette KOUAKOU Epse GUEI JACQUEVILLE SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - Hermann TANO MPD/INS - Massoma BAKAYOKO - N'Guethas Sylvie Koutoua GNANZOU - Brahima TOURE MPD/ONP - Bouangama Didier SEMON INTELLIGENCE MULTIMEDIA - Gnekpié Florent YAO - Cicacy Kwam Belhom N’GORAN UNICEF - Mokie Hyacinthe SIGUI 1 2 PREFACE Dans sa marche vers le développement, la Côte d’Ivoire s’est dotée d’un Plan National de Développement (PND) 2016-2020 dont l’une des actions prioritaires demeure la réforme du système de l’état civil. A ce titre, le Gouvernement ivoirien a pris deux (02) lois portant sur l’état civil : la loi n°2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil et la loi n°2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d’identité et de transcription d’acte de naissance. La Côte d’Ivoire attache du prix à l’enregistrement des faits d’état civil pour la promotion des droits des individus, la bonne gouvernance et la planification du développement. -

REGION DU N'zi Com 0 0 0 0 0 0 0 Total 30 46 90 1039 513 85 84

REGION DU N’ZI MENET-FP/DSPS/DRENET DIMBOKRO/ANNUAIRE STATISTIQUE SCOLAIRE 2018-2019 : REGION DU N’ZI PAGE 1 SOMMAIRE SOMMAIRE ...............................................................................................................................................................2 -------------- AVANT PROPOS ------------------------- .......................................................................................................9 PRESENTATION ...................................................................................................................................................... 10 REMERCIEMENTS ................................................................................................................................................... 11 MOT DE MADAME LE MINISTRE ............................................................................................................................ 12 A. PRESCOLAIRE ..................................................................................................................................................... 13 A-1. DONNEES SYNTHETIQUES .......................................................................................................................... 14 Tableau 1 : Répartition des infrastructures, des effectifs élèves et des enseignants par département, par sous-préfecture et par statut ........................................................................................................................ 15 Tableau 2 : Répartition des élèves par niveau d’études -

Évaluation Du Portefeuille De Projets Du Fonds De Consolidation De La Paix En Côte D'ivoire (2015-2019) Rapport Final

Évaluation du portefeuille de projets du Fonds de Consolidation de la Paix en Côte d’Ivoire (2015-2019) Rapport final 30 décembre 2019 Équipe d’évaluation : • Fernanda Faria (cheffe d’équipe) • Belén Díaz (spécialiste genre et consolidation de la paix) • Guy Oscar Toupko (consultant local) TABLE DES MATIÈRES Acronymes ................................................................................................................................. 4 Sommaire exécutif .................................................................................................................... 6 1 Introduction ...................................................................................................................... 1 2 Objectifs et portée de l’évaluation .................................................................................. 1 3 Méthodologie de l’évaluation .......................................................................................... 4 4 Contexte ............................................................................................................................. 9 4.1 Contexte politique ...................................................................................................... 9 4.2 Contexte socio-économique ..................................................................................... 10 4.3 Genre ........................................................................................................................ 11 4.4 Situation sécuritaire et réconciliation nationale ...................................................... -

Election Des Deputes a L'assemblee Nationale Scrutin Du 06 Mars 2021 Liste Definitive Des Candidats Par Circonscription Electorale

ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE SCRUTIN DU 06 MARS 2021 LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS PAR CIRCONSCRIPTION ELECTORALE Region : N'ZI Nombre de Sièges 155 - BENGASSOU, BOCANDA, KOUADIOBLEKRO ET N'ZECREZESSOU, COMMUNES ET SOUS-PREFECTURES 2 Dossier N° Date de dépôt COULEURS L-00722 20/01/2021 INDEPENDANT BLEUE NUIT Intitulé de la liste : ESPERIENCE-SOLIDARITE-PROGRES POUR TOUS ENSEIGNANT T KOUAME KOUAKOU LACINA M S KOUASSI KOFFI NOGUES M TECHNICIEN CHERCHEUR INFIRMIER T KONAN KOUADIO BERNARD M MEDECIN S N'DRI ALAIN BARRIERE M DIPLOME D'ETAT Dossier N° Date de dépôt COULEURS L-00725 20/01/2021 INDEPENDANT JAUNE BLEUE Intitulé de la liste : VIE NOUVELLE ATTA ADJO SETH BERNADETTE T TANOH OMOI CHRISTIAN M INSPECTEUR S F ENSEIGNANTE ELISA TANOU N'GUESSAN JEAN KOUADIO KOFFI T M PROFESSEUR S M ENSEIGNANT BAPTISTE CONSTANT-PIERRE Page 1 sur 8 T : TITULAIRE S : SUPPLEANT Dossier N° Date de dépôt COULEURS L-00731 20/01/2021 INDEPENDANT Orange Vert Intitulé de la liste : RESEAU DES ELECTEURS LIBRES N'DEFFOU KOFFI KOUASSI INGENIEUR T M S KONAN AMENAN GERMAINE F MENAGERE VALENTIN INFORMATICIEN T N'DRI KOFFI VICTORIEN M CULTIVATEUR S AWA FOFANA F MENAGERE Dossier N° Date de dépôt COULEURS L-00734 21/01/2021 INDEPENDANT BLEU JAUNE OR Intitulé de la liste : COHESION-JUSTICE-DEVELOPPEMENT OPERATEUR VUE T BOMBO KOFFI GUILLAUME M S AKPOUE KOFFI FRANCIS M COMMERCANT MEDIA T N'DRI KOFFI RENE M ECONOME S YAO KOUAME RAOUL M ETUDIANT Dossier N° Date de dépôt COULEURS L-01267 22/01/2021 RASSEMBLEMENT DES HOUPHOUETISTES POUR LA DEMOCRATIE ET LA PAIX -

Annuaire Statistique D'état Civil 2017 a Bénéficié De L’Appui Technique Et Financier De L’UNICEF

4 5 REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ------------------ MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE ---------------------------------- DIRECTION DES ETUDES, DE LA PROGRAMMATION ET DU SUIVI-EVALUATION ANNUAIRE STATISTIQUE D'ETAT CIVIL 2017 Les personnes ci-dessous nommées ont contribué à l’élaboration de cet annuaire : - Dr YAPI Amoncou Fidel MIS/DEPSE - GANNON née GNAHORE Ange-Lydie - KOYE Taneaucoa Modeste Eloge - YAO Kouakou Joseph MIS/DGAT - BINATE Mariame - GOGONE-BI Botty Maxime MIS/DGDDL - ADOU Danielle MIS/DAFM - ATSAIN Jean Jacques - ZEBA Rigobert MJDH/DECA - YAO Kouakou Charles-Elie MIS/CF - KOFFI Kouakou Roger - KOUAKOU Yao Alexis Thierry ONI - KOUDOUGNON Amone EPSE DJAGOURI DIIS - KONE Daouda SOUS-PREFECTURE DE KREGBE - TANO Hermann - BAKAYOKO Massoma INS - GNANZOU N'Guethas Sylvie Koutoua - TOURE Brahima - KOUAME Aya Charlotte EPSE KASSI ONP - IRIE BI Kouai Mathieu INTELLIGENCE MULTIMEDIA - YAO Gnekpie Florent - SIGUI Mokie Hyacinthe UNICEF 6 PREFACE Les efforts consentis par le Gouvernement pour hisser la Côte d’Ivoire au rang des pays émergents et consolider sa position dans la sous-région, ont notamment abouti à l’inscription de la réforme du système de l’état civil au nombre des actions prioritaires du Plan National de Développement (PND) 2016-2020. En effet, la problématique de l’enregistrement des faits d’état civil, constitue l’une des préoccupations majeures de l’Etat de Côte d’Ivoire pour la promotion des droits des individus, de la bonne gouvernance et de la planification du développement. Dans cette perspective, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MIS), à travers la Direction des Etudes, de la Programmation et du Suivi-Evaluation (DEPSE), s’est engagé depuis 2012 à élaborer et éditer de façon régulière l’annuaire statistique des faits d’état civil. -

Region Du Nzi

REGION DU NZI LOCALITE DEPARTEMENT REGION POPULATION SYNTHESE SYNTHESE SYNTHESE COUVERTURE 2G COUVERTURE 3G COUVERTURE 4G ABÉANOU BOCANDA N'ZI 3944 ABIGUI DIMBOKRO N'ZI 2149 ABOGNIKRO BOCANDA N'ZI 896 ABO-KOUASSIKRO KOUASSI-KOUASSIKRO N'ZI 665 ABO-N'GUESSANKRO BOCANDA N'ZI 380 ABOUTOUKRO BOCANDA N'ZI 673 ADAHOU DIMBOKRO N'ZI 705 ADIAKOUN-KONANKRO DIMBOKRO N'ZI 190 ADI-KOFFIKRO KOUASSI-KOUASSIKRO N'ZI 568 ADJOUMANIKRO DIMBOKRO N'ZI 508 AÉROKRO BOCANDA N'ZI 700 AGBA-BAYASSOU BOCANDA N'ZI 4140 AGBANAN-YAKRO BOCANDA N'ZI 727 AGBANIKRO KOUASSI-KOUASSIKRO N'ZI 539 AGNERE-KOFFIKRO DIMBOKRO N'ZI 789 AHALI-KOLIÉ-N'ZIKRO BOCANDA N'ZI 916 AHOUNIASSOU DIMBOKRO N'ZI 596 AHOUZANKRO KOUASSI-KOUASSIKRO N'ZI 682 AHUA DIMBOKRO N'ZI 2218 AKA-AHOUSSIKRO BOCANDA N'ZI 692 AKANZA KOUADIOKRO KOUASSI-KOUASSIKRO N'ZI 653 AKESSÈMOSSOU DIMBOKRO N'ZI 401 AKOSSIKRO BOCANDA N'ZI 1482 AKOTIAKRO KOUASSI-KOUASSIKRO N'ZI 921 AKPATOUFOUÈ KOUASSI-KOUASSIKRO N'ZI 720 ALLOKO-KOUAKOUKRO BOCANDA N'ZI 593 REGION DU NZI ALLOKO-KOUAKOUKRO DIMBOKRO N'ZI 78 ALLOKOKRO BOCANDA N'ZI 224 ALLOUGBERI-KOUADIOKRO DIMBOKRO N'ZI 187 AMAN-POKOUKRO DIMBOKRO N'ZI 402 AMENANKRO BOCANDA N'ZI 645 AMOROKI BOCANDA N'ZI 4953 ANDIANOU BOCANDA N'ZI 884 ANDIANOU DIMBOKRO N'ZI 300 ANGAN-KONANKRO DIMBOKRO N'ZI 834 ANGOUAKOUKRO DIMBOKRO N'ZI 200 ASSA-KOKOKRO BOCANDA N'ZI 1311 ASSANDÉINKRO BOCANDA N'ZI 655 ASSEBROKRO DIMBOKRO N'ZI 320 ASSÉKRO KOUASSI-KOUASSIKRO N'ZI 524 ASSEREKRO DIMBOKRO N'ZI 251 ASSIKA- N'ZIBLÉKRO BOCANDA N'ZI 1848 ASSIKA-ETTIENKRO BOCANDA N'ZI 1047 ASSIKA-KAYABO BOCANDA N'ZI 1158 ASSIKA-KPOLESSOU -

Intégrer La Gestion Des Inondations Et Des Sécheresses Et De L'alerte

Projet « Intégrer la gestion des inondations et des sécheresses et de l’alerte précoce pour l’adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta » Rapport des consultations nationales en Côte d’Ivoire Partenaires du projet: Rapport élaboré par: CIMA Research Foundation, Dr. Caroline Wittwer, Consultante OMM, Equipe de Gestion du Projet, Avec l’appui et la collaboration des Agences Nationales en Côte d’Ivoire Tables des matières 1. Introduction ............................................................................................................................................... 8 2. Profil du Pays ........................................................................................................................................... 10 3. Principaux risques d'inondation et de sécheresse .................................................................................... 14 3.1 Risque d'inondation ......................................................................................................................... 14 3.2 Risque de sécheresse ....................................................................................................................... 18 4. Inondations et Sécheresse : Le bassin de la Volta en Côte d’Ivoire ........................................................ 21 5. Vue d’ensemble du cadre institutionnel .................................................................................................. 27 5.1 Institutions impliquées dans les systèmes d'alerte précoce ............................................................ -

Statistiques Du

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union - Discipline - Travail MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Sommaire A .PRESCOLAIRE ........................................................................................................................................................ 5 A-1. DONNEES SYNTHETIQUES ............................................................................................................................. 6 Tableau 1 : Répartition des infrastructures, des effectifs élèves et des enseignants par département, par sous-préfecture et par statut ........................................................................................................................... 7 Graphique A-1. Proportion des écoles par statut dans le préscolaire ............................................................. 7 Graphique A-2. Proportion des élèves par statut dans le préscolaire ............................................................. 8 Graphique A-3. Proportion des élèves selon le genre dans le préscolaire ....................................................... 8 Tableau 2 : Répartition des élèves par niveau d’études et selon l’âge .......................................................... 9 A-2. INDICATEURS GLOBAUX .............................................................................................................................. 10 Tableau 3 : Proportion des élèves filles et des enseignantes par département, par sous-préfecture et par statut ............................................................................................................................................................. -

Analyse Technique De L'elevage Du Poulet Traditionnel En Milieu Rural

Analyse technique de l’élevage du poulet traditionnel en milieu rural dans le département de Dimbokro. 121 ANALYSE TECHNIQUE DE L’ELEVAGE DU POULET TRADITIONNEL EN MILIEU RURAL DANS LE DEPARTEMENT DE DIMBOKRO EN COTE D’IVOIRE G. K. G. BROU1*, C. F. D. ADOU2 ; K. D. KOUASSI3, D. DIOMANDE4 1*Brou Gboko Konan Gatien, Enseignant-Chercheur, Laboratoire de Biologie, de Production et de Santé Animale, Institut de Gestion Agropastorale (IGA), Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo. 2Adou Coffi Franck Didier : Laboratoire de Biologie et Cytologie Animale, Ecole Normale Supérieure, Université de Cocody, 08 BP 10 Abidjan 08 (Côte d’Ivoire). Email : [email protected] 3Kouassi Koffi Dongo, Enseignant-Chercheur, Laboratoire de Biologie Animale, UFR des Sciences Biologiques, Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo. E-mail : [email protected] 4Diomande Dramane, Enseignant-Chercheur, Professeur Titulaire, Laboratoire des Sciences et Gestion de l’Environnement (SGE), Université Nangui Abrogoua, Abidjan (Côte d’Ivoire). E-mail: [email protected] **Auteur correspondant : Brou Gboko Konan Gatien, UPGC ; BP 1328 Korhogo, République de Côte d’Ivoire. E-mail : [email protected] Tél : (+225) 47156400 / 02870461 RESUME Une étude a été menée dans le département de Dimbokro sur l’analyse technique de l’élevage du poulet traditionnel en milieu rural. Ainsi, une enquête a été menée auprès de 90 éleveurs. Les résultats ont montré que 59 % des aviculteurs étaient des hommes et analphabètes n’ayant suivi pour la plupart aucune formation avicole. Les éleveurs nourrissaient leurs poulets avec différents types d’aliments dont les plus utilisés à 80 % ont été des céréales, tubercules et fruits., Mieux, 86 % des aviculteurs n’avaient pas d’habitat pour les poulets.