Diplomarbeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ORF Multimediales Archiv

ORF Multimediales Archiv BENUTZUNGSHINWEISE Externe Recherche-Station Universitäts- und Landesbibliothek Tirol A-6020 Innsbruck, Innrain 50 Tel.: +43 (0) 512-5072401 Home: https://www.uibk.ac.at/ulb/ [email protected] Stand: August 2021 Inhalt Inhalt ............................................................................................................................................................. 2 Einleitung ..................................................................................................................................................... 3 Informationen zur mARCo Suche ............................................................................................................ 4 Video-Bestand ......................................................................................................................................... 4 Suche in allen Textfeldern ..................................................................................................................... 5 Sendedatum ............................................................................................................................................ 5 Nur mit Preview ....................................................................................................................................... 6 Titel ........................................................................................................................................................... 6 Inhalt ........................................................................................................................................................ -

O R F – J a H R E S B E R I C H T 2 0

III-384 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 1 von 193 O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 6 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2017 Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. www.parlament.gv.at 2 von 193 III-384 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 11 2.1 Radio ................................................................................................................................... 11 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 12 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 17 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 21 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 24 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 24 2.1.6 Radio Kärnten ........................................................................................................................ -

The Spread of English and Its Appropriation from a Global, a European and an Austrian Perspective

The Spread of English and its Appropriation Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie eingereicht an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien von Daniel Spichtinger N.B. This pdf version differs in page numbering (and in some other minute details) from the print version. Wien, August 2000 pdf version January 2003 1 Contents Survey and introduction_____________________________________ 5 1. The spread of English: a global perspective __________________ 8 1.1. Introduction______________________________________________________8 1.2. Historical roots of the spread of English_______________________________8 1.3. Describing the spread of English: different approaches and their terminology _______________________________9 1.4. English as a tool for linguistic imperialism? The alarmists (Robert Phillipson)_______________________________________11 1.4.1. The tenets and fallacies of ELT _______________________________________ 12 1.4.2. Arguments to promote the spread of English. ___________________________ 13 1.5. English as a tool for international understanding? The triumphalists (David Crystal) ______________________________________15 1.6. Linguistic imperialism: a critique ___________________________________16 1.7. Nigeria: a case study ______________________________________________21 1.8. Capitalism and the spread of English _______________________________22 1.9. English for elites, English as an alchemy _____________________________24 1.10 International English(es) and intranational English(es): two trends -

ORF-Jahresbericht 201 3

III-519-BR/2014 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 1 von 100 ORF-Jahresbericht 201 3 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2014 www.parlament.gv.at 2 von 100 III-519-BR/2014 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) www.parlament.gv.at III-519-BR/2014 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 3 von 100 Inhalt INHALT 1. Einleitung ................................................................. ...................................................................... 7 1 .1 G ru n d lagen .......... ................................................................................................................. 7 1.2 Das Beri chtsja h r 2013 ............... ........................................................................................ .. 8 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags ........... ....... ................................................ 15 2.1 Rad io ................................................................. .................................................................. 15 2.1.1 Österreich 1 ....... .. .............. 16 2.1.2 Hitradio Ö3 ... ............... .................. .21 2.1.3 FM4 .. .. .. ... .................. .. .. ... 24 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein .. ... ............. .................. 26 2.1.5 Radio Burgenland ........ 27 2.1.6 Radio Kärnten ........... .................... .. ....... 30 2.1.7 Radio Niederösterreich. ... 33 2.1.8 Radio Oberösterreich .. 35 2.1.9 Radio Salzbur9 .............. -

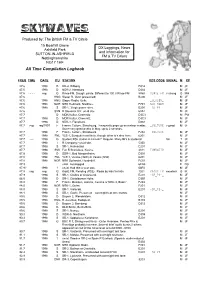

All Time Compilation Logbook by Date/Time

SKYWAVES Produced by: The British FM & TV Circle 15 Boarhill Grove DX Loggings, News Ashfield Park and Information for SUTTON-IN-ASHFIELD FM & TV DXers Nottinghamshire NG17 1HF All Time Compilation Logbook FREQ TIME DATE ITU STATION RDS CODE SIGNAL M RP 87.6 1998 D BR-4, Dillberg. D314 M JF 87.6 1998 D NDR-2, Hamburg. D382 M JF 87.6 - - - - reg G Rinse FM, Slough. pirate. Different to 100.3 Rinse FM 8760 RINSE_FM v strong GMH 87.6 HNG Slager R, Gyor (presumed) B206 M JF 87.6 1998 HNG Slager Radio, Gyšr. _SLAGER_ MJF 87.6 1998 NOR NRK Hedmark, Nordhue. F701 NRK_HEDM MJF 87.6 1998 S SR-1, 3 high power sites. E201 -SR_P1-_ MJF 87.6 SVN R Slovenia 202, un-id site. 63A2 M JF 87.7 D MDR Kultur, Chemnitz D3C3 M PW 87.7 1998 D MDR Kultur, Chemnitz. D3C3 M JF 87.7 1998 D NDR-4, Flensburg. D384 M JF 87.7 reg reg/1997 F France Culture, Strasbourg. Frequently pops up on meteor scatter. _CULTURE v good M JF Some very good peaks in May, up to 2 seconds. 87.7 1998 F France Culture, Strasbourg. F202 _CULTURE MJF 87.7 1998 FNL YLE-1, Eurajoki most likely, though other txÕs also here. 6201 M JF 87.7 ---- 1998 G Student RSL station in Lincoln? Regular. Many ID's & students! fair T JF 87.7 1998 I R Company? un-id site. 5350 M JF 87.7 1998 S SR-1, Halmastad. E201 M JF 87.7 1998 SVK Fun R Bratislava, Kosice. -

Public Value 2017/2018 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE

Public Value 2017/2018 Public Value ÖFFENTLICH-RECHTLICHE UNTERSCHIEDE UNTERSCHIED #1 ALL INCLUSIVE 1/4 1/4 Qualitätszeitung U-Bahn Ticket 1/4 1/15 WERT Kleiner Brauner Kinokarte ÜBER GEBÜHR 55 Cent erhält der ORF pro Tag und Gebührenzahler/in. Für ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF Sport +, Mitwirkung an 3sat und ARTE, für Ö1, Ö3, FM4 und neun regionale Radiosender, für ORF.at, TELETEXT, TVthek und neun Landesstudios, das RadioKulturhaus und das Radiosymphonieorchester. UNTERSCHIED #2 RELEVANZ 1.7 MIO. Österreicherinnen und Österreicher hören täglich den Ö3 Wecker Bis zu 1.9 MIO. Zuschauer/innen sehen täglich PUBLIKUM „Bundesland Heute“ 6.1 MIO. Zuschauer/innen bei der Wahlberichterstattung zur Nationalratswahl 2017 Der ORF macht Programm für ganz Österreich, für alle Bevölke rungsschichten: Pro Woche nutzen im Schnitt 95 % der Österreicher/innen zumindest ein ORF-Angebot. Seite 6 UNTERSCHIED #3 WER ZAHLT, SCHAFFT AN RUNDFUNK DER EIGENTUMSVERHÄLTNISSE GESELLSCHAFT DES ORF 100 % Bürgerinnen und Bürger Österreichs 0 % Medienmogule 0 % Aktionärinnen 0 % Wirtschaft Kommerzielle Medien machen Programm, um Geld zu verdie- nen. Der ORF ist anders: Er ist ausschießlich den Bürgerin nen und Bürgern Österreichs verpflichtet und erzeugt Wert und Nutzen, also Public Value für sie. zukunft.ORF.at UNTERSCHIED #4 I AM FROM AUSTRIA WER SAGT WAS? Malakofftorte und Eierlikör! Brav sein! IDENTITÄT Da pfeifen die Komantsch’n! Mei Bier is net deppert! Der ORF bewahrt österreichische Sprache und regionales Selbstverständnis. Das gilt etwa für Musik aus Österreich auf Ö3, für österreichische Künstler/innen in den TV-Shows, für österreichisches Kabarett und Comedy, für Volksmusik in den Regionalsendern der Bundesländer und für Filme und Serien, die österreichische Geschichten erzählen. -

BC-DX 280 31 Dec 1996 ANGUILLA New 6090 Khz Carib

BC-DX 280 31 Dec 1996 ________________________________________________________________________ ANGUILLA New 6090 kHz Caribbean Beacon 0610 //5935 (non Aguilla, via WWCR) Cr. Gene Scott talking about first night. Broadcasting only at nights with 80 kW while testing tx. They will announce day freq on Sun, Dec 29. Asking for reception reports. Recheck 0735 UTC and they were gone. (Hans Johnson-USA, Dec 28) Thanks to a tip from Hans Johnson and Cumbre DX, 6090 kHz Caribbean Beacon noted with an open carrier at 0340 UTC, audio started 0400 UTC sharp //WWCR-5035, and the first 10 minutes Scott was asking for telephone reports on the signal. Here on the NRD-535D, on the high 300-ft inverted-L it is +50dB/s9, the low 50-ft doublet (with the high skywave angle) it is +60dB/s9. Telephone reports started up coast to coast by 0413 UTC. Hardly difficult. (Tom Sundstrom-NJ, 29 Dec) 6090 kHz - 0410 UTC, rock mx, Dr. Scott talking about the new txer, saying at one point it was "just shy of" 75 kw, at another 80 kw, "100% modulation." Invited calls to their usual phone numbers, and ran down the calls they had been getting from listeners, mostly west coasters, TX, KS, etc, all of whom seemed to be having better reception than I was. Good strength, though I would have expected better; a hum on the signal; and a bad fqy in my area, with splatter in both directions from DW powerhouses on 6085 and 6100 until DW closes at 0600. Better, and dominant, thereafter, but nowhere near as good as the //WWCR-5935 signal. -

Das Qualitätssicherungssystem Des ORF Im Jahr 2016 Gutachten Zur Bewertung Der Gesamtleistung

Das Qualitätssicherungssystem des ORF im Jahr 2016 Gutachten zur Bewertung der Gesamtleistung Prof. Dr. h.c. Markus Schächter Mai / Juni 2017 Inhalt 1. Die mediale Ausgangslage S. 3 2. Der normative Anspruch S. 7 2.1. Fernsehen: ORF eins und ORF 2 S. 7 2.1.1 Strukturfragen und Kontinuität S. 7 2.1.2 Akzeptanz S. 8 2.1.2.1 Information S. 8 2.1.2.2 Kultur und Religion S. 10 2.1.2.3 Wissenschaft/Bildung/Lebenshilfe S. 11 2.1.2.4 Sport S. 12 2.1.2.5 Unterhaltung S. 13 2.1.2.6 Kinderprogramm S. 14 2.2 Radio S. 14 2.2.1 Ö1 S. 15 2.2.2 Hitradio Ö3 S. 16 2.2.3 FM4 S. 17 2.2.4 Regionalradios S. 17 2.2.5 Weitere Radioangebote S. 18 3. Das ORF.at-Network S. 18 4. ORF TELETEXT S. 19 5. Spartenkanäle des ORF-Fernsehens S. 20 5.1 ORF III Kultur und Information S. 20 5.2. ORF SPORT + S. 22 5.3. ORF 2 Europe (ORF 2E) S. 22 6. Kooperationen des ORF mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern S. 23 6.1 3sat S. 23 6.2 ARTE S. 25 6.3 ARD-alpha S. 26 7. Besondere Detailanforderungen des Gesetzgebers an das Programmangebot S. 26 7.1 Der Anteil europäischer Werke am ORF-Fernsehprogramm S. 26 7.2 Förderung der österreichischen Identität S. 27 7.3 Angebote anspruchsvoller Sendungen im Hauptabendprogramm des ORF-Fernsehens S. 27 8. Die Sicht des Publikums auf das Programm: Akzeptanz, Zufriedenheit und Interesse S. -

Das Qualitätssicherungssystem Des ORF Im Jahr 2018 Gutachten Zur Bewertung Der Gesamtleistung

Das Qualitätssicherungssystem des ORF im Jahr 2018 Gutachten zur Bewertung der Gesamtleistung Prof. Dr. h.c. Markus Schächter Mai / Juni 2019 Inhalt 1. Management Summary ................................................................................................................................... 3 2. Vorbemerkung ................................................................................................................................................ 4 3. Der gesellschaftliche und medienpolitische Kontext des Jahres 2018 ........................................................... 6 3.1 Der ORF-Jahresbericht .................................................................................................................... 6 3.2 ORF-Repräsentativbefragung .......................................................................................................... 6 3.3 Programmstrukturanalyse ................................................................................................................ 7 3.4 Public-Value-Bericht ......................................................................................................................... 7 3.5 ORF-Qualitätsprofile ........................................................................................................................ 8 3.6 Publikums- und Experten-/Expertinnengespräche ........................................................................... 8 3.7 ORF-Jahresstudien ......................................................................................................................... -

Das Qualitätssicherungssystem Des ORF Im Jahr 2017 Gutachten Zur Bewertung Der Gesamtleistung

Das Qualitätssicherungssystem des ORF im Jahr 2017 Gutachten zur Bewertung der Gesamtleistung Prof. Dr. h.c. Markus Schächter Mai / Juni 2018 Inhalt 1. Einleitung ..................................................................................................................................... 3 2. Summary ..................................................................................................................................... 4 3. Der mediale und politische Subtext des Jahres 2017 ................................................................. 5 4. Das Internet ................................................................................................................................. 8 5. Fernsehen .................................................................................................................................. 15 5.1 ORF eins und ORF 2 ........................................................................................................... 15 5.2 ORF III Kultur und Information............................................................................................. 24 5.3 ORF SPORT + ..................................................................................................................... 25 5.4 ORF 2 Europe (ORF 2 E) .................................................................................................... 26 6. Kooperationen des ORF mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern ................ 27 6.1 3sat ..................................................................................................................................... -

J Ahresbericht 2 0

O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 7 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2018 Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 11 2.1 Radio ................................................................................................................................... 11 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 12 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 16 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 21 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 23 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 24 2.1.6 Radio Kärnten ......................................................................................................................... 27 2.1.7 Radio Niederösterreich ........................................................................................................... 30 2.1.8 Radio Oberösterreich ............................................................................................................ -

Zum Thema 90 Jahre Radio in Österreich

Zum Thema 90 Jahre Radio in Österreich Eine Zusammenfassung von Dr. Norbert Fink (Quelle: u.a. Viktor Ergert, 50 Jahre Rundfunk in Österreich, 1974) Am 1.10.1924 nahm die RAVAG in Wien den regemäßigen Sendebetrieb auf. Die erste Sendung war die live- Übertragung eines Richard-Wagner-Konzertes und zwar die Ouvertüre zu „Rienzi“. Es gab dabei rund 11.000 angemeldete, Gebühren zahlende Hörerinnen und Hörer, mit den Mithörern dürften es 20.000 gewesen sein. Zuvor gab es Testsendungen von „Radio Hekaphon“ und auch der Ravag selbst. Eigentlich gab es am 15.6.1904 schon die erste „funktelephonische Übertragung in Graz. Ing. Otto Nußbaumer sang das Lied „Hoch vom Dachstein“, was in der über 20m (!) entfernten Grazer Technischen Hochschule „leise, aber rein und ohne Nebengeräusche“ gehört werden konnte. Was vom Radio damals erwartet wurde war vor allem Musik. Nachrichten und Politik spielten nur eine untergeordnete Rolle. Erst im Ständestaat und unter der Nazi-Diktatur begann der Missbrauch zum Propagandainstrument. Anfangs dominierten Detektor-Empfänger. Man brauchte einen Antennendraht, eine Erdung und einen Kopfhörer. Erst etwas später gab es die ersten Verstärkerröhren. Zu Beginn war praktisch alles live, und die Bändchen-Mikrofone wurden sehr heiß und mussten durch Blasen (!) gekühlt werden. Erst langsam gab es Folien-Plattenscheidemaschinen und ab 1935 erste Bandmaschinen zur Konservierung. Eher absurde Aufnahmegeräte waren das „Selenophon“, welches das Lichttonverfahren der Tonfilme nutzte – man musste dazu einen Filmstreifen mit der Tonspur zuerst entwickeln, aber die Qualität war damals besser als die Schellacks - oder bis in die 60er Jahr im harten Außeneinsatz genutzte Draht- Magnetophone. Auch Magnetbandgeräte mit Kurbel-Federantrieb gab es.