La Cripta Di Santa Cristina in Carpignano Salentino

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

UNIONE DEI COMUNI DELLA Grecìαsalentina CENTRALE

UNIONE DEI COMUNI DELLA Grecìα SALENTINA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA art. 3, comma 1, lettera i), D.Lgs. 50/2016 Calimera – Carpignano Salentino – Castrignano dei Greci – Corigliano d’Otranto – Cutrofiano – Martano Martignano – Melpignano – Sogliano Cavour – Soleto – Sternatia – Zollino AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA COPROGETTAZIONE, L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR (DM 10 agosto 2016) – TRIENNIO 2017/2019 (PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA 2014-2016) - CIG 7100957716 PREMESSO - Che il Comune di Sogliano Cavour è titolare di un progetto SPRAR (Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati), ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, per il triennio 2014/2016 (D.M.30 luglio 2013) nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), categoria ”Ordinari” in scadenza il 31/12/2016. - Che per il triennio 2014/2016, i posti del progetto SPRAR autorizzati ed attivi alla data del presente avviso per il Comune di Sogliano Cavour sono complessivamente n. 15; - Che, con decreto D.M. 10 agosto 2016, pubblicato sulla GURI il 27/08/2016 il Ministero degli Interni ha approvato le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per la realizzazione -

Covid-19 in Provincia Di Lecce

COVID-19 IN PROVINCIA DI LECCE REPORT del 30 aprile 2020 Aggiornamento delle ore 10.30 Documento a cura di Fabrizio Quarta con la collaborazione di Angela Metallo Elaborazione dati Carlo Indino ASL Lecce - U.O.C. Epidemiologia e Statistica 1 Tabella 1. Distribuzione per comune dei casi di infezione da COVID-19. N° casi da inizio Attualmente Comune pandemia positivi ALEZIO 1 0 ALLISTE 2 1 ARADEO 3 1 ARNESANO 1 0 CALIMERA 3 1 CAMPI SALENTINA 9 5 CANNOLE 7 5 CARMIANO 14 3 CARPIGNANO SALENTINO 1 0 CASARANO 6 4 CASTRI' DI LECCE 2 0 CASTRIGNANO DEL CAPO 1 1 CAVALLINO 7 3 COLLEPASSO 1 1 COPERTINO 46 11 CORIGLIANO D'OTRANTO 1 1 CURSI 3 3 CUTROFIANO 1 1 GAGLIANO DEL CAPO 3 1 GALATINA 23 10 GALATONE 3 0 GALLIPOLI 14 8 GUAGNANO 7 4 LECCE 71 41 LEQUILE 1 1 LEVERANO 14 4 LIZZANELLO 3 1 MAGLIE 6 2 MARTANO 4 2 MATINO 2 0 MELENDUGNO 7 3 MELISSANO 4 1 MIGGIANO 1 0 MINERVINO DI LECCE 1 1 MONTERONI DI LECCE 20 9 MURO LECCESE 2 1 NARDO' 14 3 NEVIANO 5 5 NOCIGLIA 1 0 NOVOLI 3 1 OTRANTO 2 1 POGGIARDO 6 4 RACALE 2 2 SALICE SALENTINO 3 3 SALVE 1 0 ASL Lecce - U.O.C. Epidemiologia e Statistica 2 N° casi da inizio Attualmente Comune pandemia positivi SAN CESARIO DI LECCE 5 3 SAN DONATO DI LECCE 2 0 SANNICOLA 1 1 SAN PIETRO IN LAMA 3 0 SCORRANO 5 3 SOGLIANO CAVOUR 1 0 SOLETO 3 0 SQUINZANO 6 5 STERNATIA 1 0 SUPERSANO 1 0 SURBO 13 6 TAURISANO 5 2 TREPUZZI 2 0 TRICASE 2 1 UGENTO 1 0 VEGLIE 5 2 VERNOLE 6 5 PORTO CESAREO 1 0 RSA La Fontanella - Ospiti e 89 26 operatori (9) Non attribuito 3 3 TOTALI 487 206 Tabella 2. -

Apulia a Journey Across All Seasons

Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

ISTITUTI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2009 - 2014 Sede Operativa: Via S

Redazione: SIT&A srl - Studio di Ingegneria Territorio e Ambiente Sede legale: via C. Battisti n. 58 - 73100 LECCE - sito web: www.sitea.info e-mail: [email protected] ISTITUTI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2009 - 2014 Sede operativa: via S. Matarrese n. 4 - 70124 BARI Tel./Fax.:080/9909280 e-mail: [email protected] PROVINCIA DI LECCE Regione Puglia Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Servizio Caccia e Pesca 2760000 4500000 2780000 4490000 2800000 4480000 2820000 4470000 2840000 4460000 LEGENDA OASI DI PROTEZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE 38 - BOSCO PECORARA Sup. 907.80 Ha 39 - BOSCO SERRA DEI CIANCI Sup. 421.24 Ha 40 - LECCE TANGENZIALE EST Sup. 893.12 Ha 41 - MADONNA CONSOLAZIONE - LE COLONNE Sup. 315.78 Ha 0 0 0 42 - MANCARELLA Sup. 292.76 Ha 0 0 5 4 43 - MASSERIA CORILLO Sup. 109.24 Ha 0 44 - MASSERIA DONNA TERESA / AUTOPISTA EX FIAT Sup. 1494.56 Ha 0 0 0 5 4 45 - MASSERIA LA LAMA Sup. 940.46 Ha 4 59 46 - MASSERIA LI BELLI Sup. 259.73 Ha 47 - MASSERIA MONTERUGA - MASSERIA MAZZETTA Sup. 891.58 Ha LECCE 48 - MASSERIA POMPEA O GRANDE Sup. 416.06 Ha SQUINZANO 49 - MASSERIA SANTI DIMITRI Sup. 259.69 Ha Provincia Brindisi 50 - MASSERIA TONDA Sup. 529.21 Ha SURBO 40 51 - MASSERIA ZANZARA Sup. 258.15 Ha TREPUZZI VERNOLE 52 - MASSERIA ZUMMARI Sup. 607.94 Ha 56 53 - MASSERIE ARCHE - CANISI - ANNIBALE Sup. 131.99 Ha 61 54 - MASSERIE LO LEZZI - LA NOVA Sup. 691.45 Ha CAMPI SALENTINA MELENDUGNO 55 - MONTAGNA SPACCATA / RUPI DI S. MAURO Sup. -

Associazione Comuni Carpignano Salentino - Castrignano De’ Greci - Corigliano D’Otranto - Cursi - Melpignano - Zollino

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 13/02/2014 ASSOCIAZIONE COMUNI CARPIGNANO SALENTINO - CASTRIGNANO DE’ GRECI - CORIGLIANO D’OTRANTO - CURSI - MELPIGNANO - ZOLLINO Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di carico - scarico e trasporto frazione organica /umida cer 20 01 08. PREMESSO CHE: - all’interno dell’ARO LE/5 i Comuni di Carpignano Salentino, Castrignano Dei Greci, Corigliano d’Otranto, Cursi, Melpignano e Zollino, intendono presentare congiuntamente alla Regione Puglia, richiesta di finanziamento finalizzata al potenziamento di raccolta rifiuti attraverso l’introduzione di metodi innovativi di raccolta differenziata “ integrata”; - la richiesta di finanziamento troverebbe riscontro all’interno del Programma Operativo FESR 2007- 2013 PPA dell’Asse II - Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1, sottoazione b); - il progetto suddetto è rivolto ad un numero complessivo di utenti pari a circa 9.200 ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla pianificazione nazionale e regionale mediante l’implementazione integrale della raccolta differenziata “porta a porta” delle varie frazioni di rifiuto/ materiale riciclabile prodotte, e nello specifico ponendo particolare attenzione alla raccolta ed al destino finale della frazione organica; SI INVITANO i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. -

COMUNE DI PORTO CESAREO Provincia Di Lecce SETTORE VIII UFFICIO DEL PAESAGGIO

COMUNE DI PORTO CESAREO Provincia di Lecce SETTORE VIII UFFICIO DEL PAESAGGIO ELENCO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 2016 N. N. Data Pratica N. Pratica Aut. rilascio paes. edil/condono Ditta Ubicazione Fg. Ptc. Località “Chiusurelle” via 1 11/01/2016 718 suap 352 Vergari Salvatore Irlanda 12 4041 Località “Bellanova” Via 2 11/01/2016 686 p.e. 6891 Alemanno Ilario Trinchiera angolo via Arditi 27 2052 3 12/01/2016 661 p.e. 6827 Colelli Giuseppe via Veglie 22 1878 Albano Cosimo e D'Andria 1857 4 12/01/2016 655 p.e. 6794 Bianca Via Ciro Menotti 22 1887 5 12/01/2016 409 p.e. 6497 edilvale srl loc. Torre Chianca 22 1579 6 12/01/2016 713 p.e. 5307 Prete Aldo via falcone 22 2517 7 12/01/2016 526 condono 3090/b rizzo pasquale via zanella 16 1997 8 12/01/2016 525 condono 3090/a rizzo vincenzo via zanella 16 1997 9 12/01/2016 650 p.e. 6575 vantaggiato antonio via quasimodo 27 625 10 12/01/2016 522 condono 1194 d'amico rita via trepuzzi 14 1079 11 12/01/2016 521 condono 6877 ratta lucetta via mare celtico 22 1567 12 12/01/2016 524 condono 8433 zecca luigi fernando via carnap 27 3722 13 12/01/2016 507 condono 4476 rella angela maria via mare cantabrigo 22 2230 14 12/01/2016 523 condono 6619 zecca italo via don tonino bello 27 3335 15 12/01/2016 367 condono 1371 chiriatti cesareia via st minetola 14 1458 16 13/01/2016 687 p.e. -

Apulia Agro-Biodiversity Between Rediscovery and Conservation: the Case of the «Salento Km0» Network

Central European Journal of Geography and Sustainable Development 2021, Volume 3, Issue 1, Pages: 49-59 ISSN 2668-4322, ISSN-L 2668-4322 https://doi.org/10.47246/CEJGSD.2021.3.1.4 Apulia agro-biodiversity between rediscovery and conservation: the case of the «Salento km0» network Sara Nocco,* Department of History Society and Human Studies, University of Salento, Complesso Studium 2000, Ed. 5 - Via di Valesio, 73100 Lecce, Italy [email protected] Received: 31 March 2021; Revised: 20 May 2021; Accepted: 11 June 2021; Published online: 29 June 2021 __________________________________________________________________________________________________________________________ Abstract: Green Revolution and the birth of the current global economic system had two opposite, subsequent effects. If, initially, they led to processes of crop homogenization, seasonal adjustment, homogenization of the landscape and markets standardization, they have subsequently pushed local communities towards a recovery of endemic biodiversity at risk of extinction because of such planetary processes, as well as a fundamental element in terms of local development, food security and sovereignty and reduction of environmental impacts. Starting from these instances of recovery and protection, which are increasingly taking place in Apulia, this work will examine both projects created "from above" and initiatives "from below", being the latter the result of a new consciousness that renews social cohesion and gives new value to the territorial milieu. In this regard, the case of the «Salento km0» network will be examined: born in 2011 and now made up of 61 local subjects including producers, restaurateurs, associations, ethical purchasing groups and traditional stores, which represent a key symbol of a territory that resists and a population that has chosen to stay and innovate according to economic, social, cultural and environmental sustainability. -

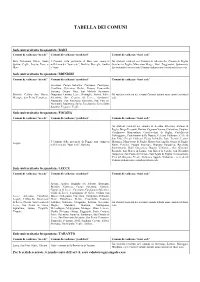

Tabella Dei Comuni

TABELLA DEI COMUNI Sede universitaria frequentata: BARI Comuni di residenza “in sede” Comuni di residenza “pendolari” Comuni di residenza “fuori sede” Bari, Carbonara, Palese, Santo I Comuni della provincia di Bari non compresi Gli studenti residenti nei Comuni di Alberobello, Canosa di Puglia, Spirito, Ceglie, Loseto, Torre a nell'elenco dei "fuori sede", Barletta, Bisceglie, Andria Gravina in Puglia, Minervino Murge, Noci, Poggiorsini, Spinazzola, Mare e Trani Locorotondo e nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori sede. Sede universitaria frequentata: BRINDISI Comuni di residenza “in sede” Comuni di residenza “pendolari” Comuni di residenza “fuori sede” Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Carovigno, Cavallino, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, Oria, San Michele Salentino, Brindisi, Cellino San Marco, Guagnano, Latiano, Lecce, Grottaglie, Novoli, Salice Gli studenti residenti nei restanti Comuni italiani sono considerati fuori Mesagne, San Pietro Vernotico. Salentino, San Cesario di Lecce, Sandonaci, sede. Squinzano, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Squinzano, Surbo, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Veglie. Sede universitaria frequentata: FOGGIA Comuni di residenza “in sede” Comuni di residenza “pendolari” Comuni di residenza “fuori sede” Gli studenti residenti nei comuni di Accadia Alberona, Anzano di Puglia, Borgo Tressanti, Bovino, Cagnano Varano, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza -

Guida Turistica Salento

GUIDA TURISTICA SALENTO I POSTI PIÚ BELLI DA VISITARE DEL SALENTO Musei - Chiese - Monumenti - Castelli - Grotte Centri Storici - Spiagge - Scogliere - Parchi e Riserve naturali THE MOST BEAUTIFUL PLACES TO VISIT IN SALENTO Museums - Churches - Monuments - Castles - Caves Historical Centres - Beaches - Cliffs - Parks and natural reserves Via Cristoforo Colombo - Leuca Marina di Leuca Lecce [email protected] +39 388 65 34 361 Indicazioni Stradali / Directions Chiamaci / Call Us Sito Web / Web Site San Cataldo Riserva Naturale Le Cesine Castello di Acaya Grotta della Poesia Le Sorelle Sant’Andrea Museo di Isola dei Biologia Marina Conigli Laghi Alimini Otranto Cava di Bauxite Porto Selvaggio Torre dell’Alto La Cutura Punta Giardino Botanico Palascia Torre Sant’Emiliano Sorgente di Porto Badisco Gallipoli Le Stanzie Agriturismo Grotta Zinzulusa Castro Castello di Andrano Grotta Verde Piscina Naturale i Contadini Torre San Giovanni Castello di Ugento Grotte Cipolliane CAMPEGGIO RIVA DI UGENTO Torre Mozza Ciolo Lido Marini Torre Pali Pescoluse Torre Vado Grotte Santa Maria di Leuca MAPPA SALENTO / SALENT MAP INDICE INDEX Numeri utili 4 Useful numbers 4 Il Salento 5 The Salento 5 Lecce 6 Lecce 6 Lecce Anfiteatro Romano 7 Lecce Amphitheater 7 Lecce Cattedrale 8 Lecce Catthedral 8 Lecce Basilica Santa Croce 9 Lecce Basilica of Santa Croce 9 Castello Carlo V 10 Carlo V Castle 10 Punta Prosciutto 11 Punta Prosciutto 11 Torre Lapillo 12 Torre Lapillo 12 Porto Cesareo 13 Porto Cesareo 13 Porto Selvaggio 14 Porto Selvaggio 14 Nardò 15 Nardò 15 Copertino -

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 Maggio 2020, N

36838 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 77 del 28-5-2020 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 maggio 2020, n. 123 Autorizzazione alla realizzazione di n. 11 strutture specialistiche residenziali o semiresidenziali per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi), di cui all’art. 11 del R.R. n.10 dell’11/04/2017 e s.m.i. ad oggetto “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.”. Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017. Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Foggia su istanza della Associazione Comunità sulla strada di Emmaus”; del Comune di Rutigliano (BA) su istanza della Società Cooperativa Sociale “Phoenix”; del Comune di Trani (BT) su istanza della Società Cooperativa Sociale Comunità Oasi 2 S. Francesco Onlus; dei Comuni di Castelluccio Val Maggiore (FG), Carpignano Salentino (LE), Lizzano (TA), Diso (LE) e Specchia (LE) su istanze della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE); del Comune di Statte (TA) e del Comune di Racale su istanze della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE); del Comune di Molfetta (BA) su istanza del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l.. Il Dirigente della Sezione Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. -

Bando Olimpiadi Amicizia 2019

Alezio Carpignano S. Castrignano dei Greci Copertino Città di Galatone - Prot. n. 0005610 del 04/03/2019 13:20 ARRIVO Galatone Gallipoli Lecce Martano Matino Otranto Ruffano Salice Salentino Soleto Taviano Tricase Tuglie Vernole OLIMPIADI DELL’AMICIZIA 2019 BANDO DI PARTECIPAZIONE 1 Soggetti Promotori Le Olimpiadi dell’Amicizia sono state promosse dai 70 Consigli Comunali dei Ragazzi/e (CCRR) che hanno partecipato al 10° Raduno Provinciale dei CCRR, dall’UNICEF (Comitato Provinciale di Lecce) e dalla Provincia di Lecce. Soggetti Organizzatori Le Olimpiadi 2018 sono organizzate dai Consigli Comunali dei Ragazzi/e (CCRR) e dai Consigli Comunali degli Adulti di Alezio, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Copertino, Galatone, Gallipoli, Lecce, Martano, Matino, Otranto, Ruffano, Salice Salentino, Soleto, Taviano, Tricase, Tuglie, Vernole, dall’UNICEF – Comitato Provinciale di Lecce- e dalla PROVINCIA DI LECCE. Principi ispiratori delle Olimpiadi Città di Galatone - Prot. n. 0005610 del 04/03/2019 13:20 ARRIVO Le Olimpiadi dell’Amicizia vengono immaginate dai Promotori e dagli Organizzatori come una grande occasione per far incontrare Ragazze e Ragazzi di 70 Comuni del Salento in diciassette diversi paesi della Provincia. E in tali luoghi consentire loro di esercitare sani momenti di partecipazione attiva e creativa senza alcuna forma di competizione fra di essi. L’obiettivo principale che si vuole perseguire è quello di alimentare in ogni partecipante il sentimento dell’Amicizia, dell’accoglienza, dell’inclusione, in tutte le declinazioni -

Comune Di Castrignano De' Greci Provincia Di Lecce

UNIONE DEI COMUNI DELLA Grecìα SALENTINA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA art . 33, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006 Calimera – Carpignano Salentino – Castrignano dei Greci – Corigliano d’Otranto – Cutrofiano – Martano Martignano – Melpignano – Sogliano Cavour – Saleto – Sternatia – Zollino COMUNE DI CASTRIGNANO DE' GRECI PROVINCIA DI LECCE (CIG: 6820141E62) (CUP: G91E15000760002) BANDO DI GARA SOLA ESECUZIONE LAVORI da 150.000 euro a 1.000.000 PROCEDURA APERTA. CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA In esecuzione della determinazione del Dirigente dei lavori pubblici n. 120 del 14.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questo Ufficio HA INDETTO una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei seguenti lavori: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SANDRO PERTINI” CUP: G91E15000760002; CPV: 45454000-4; Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITF45. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA c/o Comune di Castrignano de’ Greci Via Costantinopoli n.49 - Cap: 73020; Settore Lavori Pubblici; Tel: 0836 583216 Fax: 0836 587840 Posta Elettronica: [email protected] PEC: [email protected] Responsabile del Procedimento: Ing. Armando Del Grosso Profilo di committente: http://www.comune.castrignanodeigreci.le.it/ 2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE Sola esecuzione dei seguenti lavori: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SANDRO PERTINI”. Il luogo di esecuzione dei lavori è Comune di Castrignano de’ Greci, via Michelangelo n.51. La documentazione di gara è costituita dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo, il presente bando di gara, il disciplinare e tutti i documenti di gara.