L'entreprise Orange

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Supply Annual Report 2019 Scaling up for Impact 2 UNICEF Supply Annual Report 2019 SCALING up for IMPACT 3

Supply Annual Report 2019 Scaling Up for Impact 2 UNICEF Supply Annual Report 2019 SCALING UP FOR IMPACT 3 Students smile at the camera in front of their school in the village of Tamroro, in the centre of Niger 4 UNICEF Supply Annual Report 2019 SCALING UP FOR IMPACT 5 Contents Foreword 7 SCALING UP FOR IMPACT Innovation at the heart of humanitarian response 10 From ships to schools: Finding construction solutions in local innovation 12 Warehouse in a pocket app scales up to improve supply chain efficiency 14 Scaling vaccine procurement in an evolving landscape of supply and demand 16 Strengthening domestic resources to deliver life-saving commodities 18 WORKING TOGETHER Keeping vaccines safe through the last mile of their journey 20 The UNICEF Supply Community behind our results 42 Improving nutrition supply chains for children 22 Supply Community testimonials 44 Strategic collaboration 46 Supply partnerships 48 RESPONDING TO EMERGENCIES UNICEF on the front lines 26 UNICEF supply response in the highest-level ACHIEVING RESULTS emergencies in 2019 28 Procurement overview 2019 52 Emergency overview highlights by country 30 Major commodity groups 54 Scaling up supply response Services 56 for global health emergencies 32 Country of supplier / Region of use 57 Juliette smiles on Responding with supplies the playground inside to Cyclones Idai and Kenneth 36 Savings overview 2019 58 Reaching new heights, a youth-friendly space in the Mahama Refugee Camp, home to thousands of Strategic prepositioning of supplies Burundian children, in South Sudan 38 ANNEXES such as herself for every child. Scaling up construction in Yemen 39 UNICEF global procurement statistics 60 6 UNICEF Supply Annual Report 2019 Foreword 7 Scaling up for impact In 2019, UNICEF annual procurement of goods and services for children reached a record $3.826 billion. -

Airbox 4G+ Quick Start Guide @

Airbox 4G+ Quick Start Guide @ 1 M FR Insérer la carte SIM EN Insert SIM card SIM ES Inserta la tarjeta SIM NL Plaats de simkaart PL Włóż kartę SIM RO Introduceți cartela SIM RU Вставьте SIM-карту http://airbox.home SK Vložte Sim Kartu AR أدخل بطاقة SIM 2 FR Allumer le dispositif EN Switch on the device ES Enciende el dispositivo NL Zet het apparaat aan PL Włącz urządzenie RO Porniţi dispozitivul RU Включите устройство SK Zapnite Airbox AR قم بتشغيل الجهاز Airbox-xxxx 3 Connection x1 ********* x Security Key : *********** FR Se connecter au réseau WiFi de l’Airbox EN Connect to Airbox WiFi network OK Cancel ES Conéctate al WiFi del Airbox Select Airbox NL Maak verbinding met het wifi-netwerk van de Airbox network PL Podłącz się do sieci WiFi Airbox Airbox-xxxx Airbox-xxxx Input password RO Conectaţi-vă la rețeaua WiFi Airbox Xxxxxxxxx RU *********** Подключите WiFi сеть Airbox Xxxxxxxxx SK Nadviažte spojenie s bezdrôtovou sieťou zariadenia Xxxxxxxxx AR إتصل بالشبكة الﻻسلكيه للـ Airbox Xxxxxxxxx Create your password Software update The administrator password allows you to modify the settings of your device. Your password should consist of Auto-update numbers, letters, or characters. Auto-update feature allows you to automatically get the latest version of the software and ensure Login admin the best experience with your device. Password I have read and agree to the updated Privacy Notice 4 5 Weak Medium Strong Confirm password Next Finish FR Lancer un navigateur web et aller sur http://airbox.home EN Create your administrator password -

DRC Digital Rights & Inclusion 2020 Report.Cdr

LONDA DRC DIGITAL RIGHTS AND INCLUSION A PARADIGM INITIATIVE PUBLICATION REPORT LONDA DRC DIGITAL RIGHTS AND INCLUSION REPORT A PARADIGM INITIATIVE PUBLICATION Published by Paradigm Initiative Borno Way, Yaba, Lagos, Nigeria Email: [email protected] www.paradigmhq.org Published in April Report written by Providence Baraka Editorial Team: ‘Gbenga Sesan, Kathleen Ndongmo, Koliwe Majama, Margaret Nyambura Ndung’u, Mawaki Chango, Nnenna Paul-Ugochukwu and Thobekile Matimbe. Design & Layout by Luce Concepts This publication may be reproduced for non-commercial use in any form provided due credit is given to the publishers, and the work is presented without any distortion. Copyright © Paradigm Initiative Creative Commons Attribution . International (CC BY .) CONTENTS INTRODUCTION LONDA INTERNET POLICIES DRC DIGITAL RIGHTS AND INCLUSION REPORT AND REGULATIONS A PARADIGM INITIATIVE PUBLICATION HUMAN RIGHTS AND DIGITAL EXCLUSION POSITIVE DEVELOPMENTS FOR THE PROMOTION OF INCLUSION AND HUMAN RIGHTS Civil society organizations continue to work to advance digital rights and inclusion in Africa, ensuring best practices are adopted into policy and legislation. This report analyses the state of digital rights and inclusion in DRC, examining CONCLUSION AND violations and gaps, investigating the use and application of RECOMMENDATIONS policy and legislation, highlighting milestones and proffering recommendations for the digital landscape in DRC. This edition captures among other issues, the digital divide worsened by the COVID- pandemic and unearths infractions on different thematic areas such as privacy, access to information, and freedom of expression with the legislative and policy background well enunciated. @ParadigmHQ DRC DIGITAL RIGHTS AND INCLUSION 2020 REPORT The Democratic Republic of Congo is the largest country in Central Africa with over 88 million inhabitants, making it the fourth most populous country in Africa behind Nigeria, Ethiopia and Egypt. -

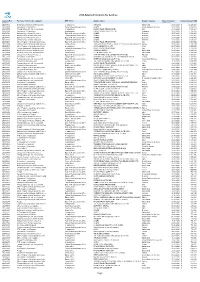

2020 Awarded Contracts for Services Page 1

2020 Awarded Contracts for Services Contract Ref. Purchase Order for the supply of WHO Office Supplier Name Supplier Country Date of Contract Contract Amount USD Number Approval 202511512 Building Construction incl Renovation Headquarters IMPLENIA Switzerland 20.02.2020$ 25,225,723 202563898 Renovation / Construction Eastern Mediterranean Office UNOPS United States of America 10.07.2020$ 9,000,000 202587575 Transportation (air, rail, sea, ground) Headquarters WORLD FOOD PROGRAMME Italy 21.09.2020$ 7,468,267 202576069 Renovation / Construction Headquarters CADG ENGINEERING PTE. LTD. Singapore 14.09.2020$ 7,135,155 202561741 Outsourcing of Human Resources Eastern Mediterranean Office UNOPS Denmark 05.07.2020$ 5,654,852 202586965 Outsourcing of Human Resources Eastern Mediterranean Office UNOPS Denmark 18.09.2020$ 5,654,852 202484781 Outsourcing of Human Resources Eastern Mediterranean Office UNOPS Denmark 21.01.2020$ 5,649,432 202538768 Outsourcing of Human Resources Eastern Mediterranean Office UNOPS Denmark 17.04.2020$ 5,649,432 202541083 Other Program related Operating Costs Eastern Mediterranean Office WORLD FOOD PROGRAMME Italy 27.04.2020$ 5,207,950 202571690 Outsourcing Consulting & Audit Services Europe Office DOCTORS WORLDWIDE – TURKEY “YERYUZU DOKTORLARI DERNEGI”Turkey 03.08.2020$ 4,594,479 202562137 Other Program related Operating Costs Headquarters CHINA MEHECO CO., LTD. China 06.07.2020$ 4,200,000 202596308 Custom clearance & Warehouse rental Eastern Mediterranean Office WORLD FOOD PROGRAMME Italy 14.10.2020$ 4,010,189 202523184 Building Construction incl Renovation Headquarters APLEONA HSG SA Switzerland 06.03.2020$ 4,004,128 202532908 Building Construction incl Renovation Headquarters ITTEN+BRECHBUHL SA Switzerland 27.03.2020$ 3,960,989 202484795 Outsourcing of Human Resources Eastern Mediterranean Office CHIP TRAINING AND CONSULTING (PVT) LTD. -

Republique Democratique Du Congo Ministere Des

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS DIRECTION DE L'ASSIETTE FISCALE REPERTOIRE DES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS A LA TVA, ARRETE AU 28 FEVRIER 2019 FORME SIEGE OU ANCIEN SERVICE NOUVEAU SERVICE N NIF NOMS OU RAISON SOCIALE SIGLE ADRESSE SECTEUR DACTIVITE ETAT SOCIETE JURIDIQUE SUCCURSALE GESTIONNAIRE GESTIONNAIRE Commerce Général et 1 A1200188T PM 3 G SERVICES SPRL SIEGE SOCIAL Q/MAINDOMBE N°35/C MATETE Import-Export EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA AV. NZOBE N°128 Q/BISENGO Commerce Général et 2 A1300881Y PM 3 rd YES SPRL SIEGE SOCIAL C/BANDALUNGWA Import-Export EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA Prestation de services 3 A1610526K PM 360° COMMUNICATIONS SARL SIEGE SOCIAL AV. DE LA JUSTICE N°44 C/GOMBE et travaux immobiliers EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA Commerce Général et 4 A1505996K PM 3MC SARL SIEGE SOCIAL AV.DEAV. LUKUSA LA VALLEE N°2 Q/GOLF N°4B APP. C/GOMBE RESIDENCE Import-Export EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA PRESTIGE C/GOMBE D/LUKUNGA Prestation de services 5 A1419266H PM 4CIT SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED SIEGE SOCIAL V/KINSHASA et travaux immobiliers EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA 4K PYRAMIDE DE CONSTRUCTIONS ET Prestation de services 6 A1515786B PM TRAVAUX SARL SIEGE SOCIAL AV. KABAYIDI N°68 Q/NDANU C/LIMETE Télécom.et travaux et immobiliers nouvelles EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA AV.BAKONGO N°644 C/GOMBE technologies 7 A1408818B PM 7 SUR 7.CD SIEGE SOCIAL D/LUKUNGA V/KINSHASA d'information EN ACTIVITE CDI / KINSHASA CDI / KINSHASA Commerce Général et 8 A1515519L PM A CASA MIA SARL SIEGE SOCIAL AV. -

Most Socially Active Professionals

Africa’s Most Socially Active Telecommunications Professionals – October 2020 Position Company Name LinkedIN URL Location Size No. Employees on LinkedIn No. Employees Shared (Last 30 Days) % Shared (Last 30 Days) 1 Safaricom PLC https://www.linkedin.com/company/165812 Kenya 5001-10000 8,077 1,135 14.05% 2 UX Centers https://www.linkedin.com/company/34940342 Morocco 1001-5000 349 39 11.17% 3 ntel https://www.linkedin.com/company/10175549 Nigeria 1001-5000 343 34 9.91% 4 ZAP a minha TV https://www.linkedin.com/company/3113649 Angola 501-1000 442 43 9.73% 5 Econet Telecom Lesotho https://www.linkedin.com/company/415270 Lesotho 201-500 449 42 9.35% 6 Orange Mali https://www.linkedin.com/company/3165553 Mali 501-1000 641 59 9.20% 7 Adrian Kenya https://www.linkedin.com/company/5003340 Kenya 201-500 241 21 8.71% 8 MTN Business https://www.linkedin.com/company/597450 South Africa 501-1000 325 28 8.62% 9 MTN Cote d'Ivoire https://www.linkedin.com/company/220006 Côte d'Ivoire 501-1000 1,150 89 7.74% 10 Lonestar Cell/MTN Liberia https://www.linkedin.com/company/505129 Liberia 201-500 258 17 6.59% 11 9mobile https://www.linkedin.com/company/11210379 Nigeria 1001-5000 1,347 88 6.53% 12 National Telecommunications Regulatoryhttps://www.linkedin.com/company/33875 Authority (NTRA) of Egypt Egypt 201-500 341 22 6.45% 13 BISWAL LIMITED https://www.linkedin.com/company/8513474 Nigeria 501-1000 444 28 6.31% 14 Liquid Telecom South Africa https://www.linkedin.com/company/20586 South Africa 1001-5000 1,081 68 6.29% 15 Etisalat Misr https://www.linkedin.com/company/777868 -

Entité : Département Demandes SI Et Projets D

Entité : ORANGE RDC SA Titre du poste : Spécialiste E-recharge (etopup) Niveau hiérarchique : Localisation : Kinshasa N+1 : Chef de service Stock : Commercial & Marketing Définition générale du poste En charge de la gestion de distributions d’unités électroniques auprès des distributeurs Contrôle des transactions dans etopup et rapprochement avec Mypos Tâches et fonctions principales Responsabilités relatives au poste Approvisionnement e-recharge de tous les comptes régionaux (Compte principal vs compte level 1) Approvisionnement e-recharge des distributeurs des zones Approvisionnement e-recharge du compte Orange Money, B2B, Marketing, Test, dotations téléphoniques et autres Calcul et Paiement des Bonus distributeurs des zones Paiement des Bonus Commandos et Ambassadeurs Paiement des Bonus de Promotion et autres Suivi et contrôle de tout mouvement relatif à l’approvisionnement e-recharge Correction d’erreur des transactions e-recharge des distributeurs de zones Approvisionnement compte vente directe et suivi des ventes e-recharge Tâches Envoi et contrôle e-recharge aux comptes level 1 Envoi et contrôle aux distributeurs des zones Rapprochement de toutes les transactions E-top up Orange Envoi et calcul de bonus e-top des distributeurs et autres bonus (Freelancer, ambassadeur, commandos, first call, performances,…) Administration et archivage Sharepoint Logistique Compilation du rapport codir DAL Suivi d’évolution de stock e-recharge des comptes Mesure des performances Délais de transmission de rapport (chaque semaine) -

Project for Urban Transport Master Plan in Kinshasa City -PDTK

MINISTRY OF INFRASTRUCTURE, PUBLIC WORKS AND RECONSTRUCTION DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO Project for Urban Transport Master Plan in Kinshasa City -PDTK- FINAL REPORT Volume 1: Urban Transport Master Plan in Kinshasa City April 2019 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD. INGEROSEC CORPORATION EI YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. JR ASIA AIR SURVEY CO., LTD. 19-058 MINISTRY OF INFRASTRUCTURE, PUBLIC WORKS AND RECONSTRUCTION DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO Project for Urban Transport Master Plan in Kinshasa City -PDTK- FINAL REPORT Volume 1: Urban Transport Master Plan in Kinshasa City April 2019 JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (JICA) ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL CO., LTD. INGEROSEC CORPORATION YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. ASIA AIR SURVEY CO., LTD. Project for Urban Transport Master Plan in Kinshasa City / PDTK Final Report: Volume 1 Urban Transport Master Plan in Kinshasa City Project for Urban Transport Master Plan in Kinshasa City -PDTK- Final Report: Volume 1 Urban Transport Master Plan in Kinshasa City CONTENTS Page CHAPTER 1 Introduction ..................................................................................................................... 1-1 1.1 Background and Objectives of the Study ................................................................................... 1-1 1.1.1 Background ......................................................................................................................... 1-1 1.1.2 Study Objectives ................................................................................................................ -

JOURNAL OFFICIEL De La République Démocratique Du Congo Cabinet Du Président De La République

Première partie 61e année n° 22 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa – 15 novembre 2020 25 juillet 2020 – Arrêté interministériel n° 096/CAB SOMMAIRE /MIN/PLAN/2020 et n° 085/CAB/MIN/FIN/2020 portant agrément du projet d'investissement des PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Etablissements Furaha Hotel, col. 29. 03 octobre 2020 – Ordonnance n° 20/138 portant admission, à titre posthume, dans l'Ordre national « Ministère du Commerce Extérieur Héros nationaux Kabila-Lumumba », col. 11. Et 30 octobre 2020 – Ordonnance n°20/144 portant création d'un Panel chargé d'accompagner la mandature Ministère des Finances ; de la République Démocratique du Congo à la 08 octobre 2020 Arrêté interministériel n° Présidence de l'Union Africaine pour l'exercice 2021- 019/CAB/MIN/COMEXT//2020 et n° CAB/MIN/FIN 2022, col. 12. ANCES/2020/119 modifiant et complétant l’Arrêté 30 octobre 2020 – Ordonnance n°20/145 portant interministériel n° 008/CAB/MIN /COMEXT/2019 et n° nomination des membres du Panel chargé CAB/MIN/FINANCES/2019 /118 du 08 novembre 2019 d'accompagner la mandature de la République portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à Démocratique du Congo à la Présidence de l'Union percevoir à l’initiative du Ministère du Commerce Africaine pour l'exercice 2021-2022, col. 15. Extérieur, col. 47. Ministère de la Justice et Garde des Sceaux GOUVERNEMENT 29 mars 2012 – Arrêté ministériel n° 342/CAB/MIN/ Ministère du Plan J&DH/2012 accordant la personnalité juridique à Et l’Association sans but lucratif non confessionnelle dénommée « Mama Moboti », col. -

Affaires Ou Ne Pas Faire RÉUSSIR

Pour les PME françaises Affaires ou ne pas faire COMMENT... RÉUSSIR EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Chers lecteurs, Vous qui regardez vers la République démocratique du Congo, pays à l’énorme potentiel, vous avez certainement besoin de conseils et vous vous posez des questions sur la méthode et sur l’approche. L’ambition de ce livret FAIRE/NE PAS FAIRE est d’y répondre. Elle le fait de manière simple et claire. Je tiens à féliciter les Conseillers du Commerce Extérieur de la France basés en RDC pour ce travail exemplaire. L’équipe de France en RDC est aujourd’hui regroupée dans le réseau de La France en RD Congo, le réseau des acteurs qui contribue chaque jour à faire vivre la relation entre les deux pays. Un de nos objectifs est de développer les échanges économiques et en particulier les investissements d’entreprises françaises en RDC. Nous sommes tous mobilisés pour l’atteindre! Bonne lecture! François Pujolas Ambassadeur de France de République Démocratique du Congo ~ 3 ~ ~ 4 ~ AVANT PROPOS Le guide fournit une liste de contacts utiles visant à offrir à chacun la possibilité de compléter sa connaissance du pays, de ses marchés et de ses acteurs. Objectifs du Guide Ce guide pratique s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par la réalisation d’affaires ou d’investissements en République démocratique du Congo (RDC). Il a pour but de leur fournir un ensemble d’informations pratiques et utiles leur permettant de mieux appréhender le marché RD congolais et ses enjeux, de les aider dans les phases de prospection et de décision, enfin de faciliter leur implantation dans le pays. -

Document De Référence 2013 Orange

Orange Société anonyme au capital de 10 595 541 532 euros Siège social : 78-84, rue Olivier de Serres, Paris (XVe arrondissement) RCS Paris 380 129 866 Document de référence 2013 RAPPORT FINANCIER ANNUEL Le présent document de référence contient l’ensemble des éléments composant le Rapport financier annuel AMF Le présent document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2014 conformément à l’article 212-13 du Règlement général (AMF). Il pourra être utilisé à l’appui d’une opération financière s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers. Ce document a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Des exemplaires du présent document de référence sont disponibles au siège d’Orange. Ce document est également disponible sur le site internet d’Orange : www.orange.com, sur celui de l’Autorité des marchés financiers : www.amf-france.org et sur le site officiel dédié à l’information réglementée : www.info-financiere.fr DOCUMENT DE REFERENCE 2013 / ORANGE 1 Sommaire 16présentation du Groupe 5 actionnariat et Assemblée Générale 381 1.1 présentation générale 66.1 capital social 382 1.2. informations financières sélectionnées 86.2 principaux actionnaires 383 1.3 organigramme 96.3 projets de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Mixte 2 environnement de l’activité, du 27 mai 2014 385 stratégie et facteurs de risque 11 6.4 rapport du Conseil d'administration sur les résolutions soumises à l'Assemblée 2.1 le marché des technologies -

Democratic Republic of the Congo 2019 Mapping Trends in Government Internet Controls, 1999-2019

State of Internet Freedom Democratic Republic of the Congo 2019 Mapping Trends in Government Internet Controls, 1999-2019 January 2020 CIPESA Table of Contents 1 Introduction 4 2 Methodology 5 Country Context 6 3.1 ICT Status 6 3 3.2 Political Environment 8 3.3. Economic Status 8 3.4 Overview of Policy and Legislative Environment 9 Results 10 4 4.1 Key Trends of the Internet Control Over the Last Two Decades 10 .1.1 Proliferation of Retrogressive Policies and Laws 10 .1.2 Enhanced Surveillance and Surveillance Capacity 11 .1.3 Silencing Dissent and Criticism through Criminalising Free Speech 13 .1.4 Disrupting Networks – From SMS Censorship to Social Media Blockage to Internet Throttling 15 4.2 Key Positive Developments Promoting Internet Freedoms 16 .2.1. Adoption of Progressive Legislation 16 Conclusion and Recommendations 17 5.1 Conclusions 17 5 5.2 Recommendations 18 Mapping Trends in Government Internet Controls, 1999-2019 | II Credits This research was carried out by the Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA) with support of various partners. This research documents the trends in government internet controls, 1999-2019 in The Democratic Republic of the Congo (DRC), tracking key trends in recent years, analysing the key risk factors, and mapping notable developments on data protection and privacy legislation and violations, and users’ understanding of protecting their privacy online. Other country reports for Bostwana, Burundi, Cameroon, Ethiopia, Kenya, Malawi, Nigeria, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda, and Zimbabwe. The research was conducted as part of CIPESA’s OpenNet Africa initiative (www.opennetafrica.org), which monitors and promotes internet freedom in Africa.