Cortesía 904

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Covered in Phylloboletellus and Numerous Clamps in Boletellus Fibuliger

PERSOONIA Published by the Rijksherbarium, Leiden Volume 11, Part 3, pp. 269-302 (1981) Notes on bolete taxonomy—III Rolf Singer Field Museum of Natural History, Chicago, U.S.A. have Contributions involving bolete taxonomy during the last ten years not only widened the knowledge and increased the number of species in the boletes and related lamellate and gastroid forms, but have also introduced a large number of of new data on characters useful for the generic and subgeneric taxonomy these is therefore timely to fungi,resulting, in part, in new taxonomical arrangements. It consider these new data with a view to integratingthem into an amended classifi- cation which, ifit pretends to be natural must take into account all observations of possible diagnostic value. It must also take into account all sufficiently described species from all phytogeographic regions. 1. Clamp connections Like any other character (including the spore print color), the presence or absence ofclamp connections in is neither in of the carpophores here nor other groups Basidiomycetes necessarily a generic or family character. This situation became very clear when occasional clamps were discovered in Phylloboletellus and numerous clamps in Boletellus fibuliger. Kiihner (1978-1980) rightly postulates that cytology and sexuality should be considered wherever at all possible. This, as he is well aware, is not feasible in most boletes, and we must be content to judgeclamp-occurrence per se, giving it importance wherever associated with other characters and within a well circumscribed and obviously homogeneous group such as Phlebopus, Paragyrodon, and Gyrodon. (Heinemann (1954) and Pegler & Young this is (1981) treat group on the family level.) Gyroporus, also clamp-bearing, considered close, but somewhat more removed than the other genera. -

<I>Phylloporus

VOLUME 2 DECEMBER 2018 Fungal Systematics and Evolution PAGES 341–359 doi.org/10.3114/fuse.2018.02.10 Phylloporus and Phylloboletellus are no longer alone: Phylloporopsis gen. nov. (Boletaceae), a new smooth-spored lamellate genus to accommodate the American species Phylloporus boletinoides A. Farid1*§, M. Gelardi2*, C. Angelini3,4, A.R. Franck5, F. Costanzo2, L. Kaminsky6, E. Ercole7, T.J. Baroni8, A.L. White1, J.R. Garey1, M.E. Smith6, A. Vizzini7§ 1Herbarium, Department of Cell Biology, Micriobiology and Molecular Biology, University of South Florida, Tampa, Florida 33620, USA 2Via Angelo Custode 4A, I-00061 Anguillara Sabazia, RM, Italy 3Via Cappuccini 78/8, I-33170 Pordenone, Italy 4National Botanical Garden of Santo Domingo, Santo Domingo, Dominican Republic 5Wertheim Conservatory, Department of Biological Sciences, Florida International University, Miami, Florida, 33199, USA 6Department of Plant pathology, University of Florida, Gainesville, Florida 32611, USA 7Department of Life Sciences and Systems Biology, University of Turin, Viale P.A. Mattioli 25, I-10125 Torino, Italy 8Department of Biological Sciences, State University of New York – College at Cortland, Cortland, NY 1304, USA *Authors contributed equally to this manuscript §Corresponding authors: [email protected], [email protected] Key words: Abstract: The monotypic genus Phylloporopsis is described as new to science based on Phylloporus boletinoides. This Boletales species occurs widely in eastern North America and Central America. It is reported for the first time from a neotropical lamellate boletes montane pine woodland in the Dominican Republic. The confirmation of this newly recognised monophyletic genus is molecular phylogeny supported and molecularly confirmed by phylogenetic inference based on multiple loci (ITS, 28S, TEF1-α, and RPB1). -

How Many Fungi Make Sclerotia?

fungal ecology xxx (2014) 1e10 available at www.sciencedirect.com ScienceDirect journal homepage: www.elsevier.com/locate/funeco Short Communication How many fungi make sclerotia? Matthew E. SMITHa,*, Terry W. HENKELb, Jeffrey A. ROLLINSa aUniversity of Florida, Department of Plant Pathology, Gainesville, FL 32611-0680, USA bHumboldt State University of Florida, Department of Biological Sciences, Arcata, CA 95521, USA article info abstract Article history: Most fungi produce some type of durable microscopic structure such as a spore that is Received 25 April 2014 important for dispersal and/or survival under adverse conditions, but many species also Revision received 23 July 2014 produce dense aggregations of tissue called sclerotia. These structures help fungi to survive Accepted 28 July 2014 challenging conditions such as freezing, desiccation, microbial attack, or the absence of a Available online - host. During studies of hypogeous fungi we encountered morphologically distinct sclerotia Corresponding editor: in nature that were not linked with a known fungus. These observations suggested that Dr. Jean Lodge many unrelated fungi with diverse trophic modes may form sclerotia, but that these structures have been overlooked. To identify the phylogenetic affiliations and trophic Keywords: modes of sclerotium-forming fungi, we conducted a literature review and sequenced DNA Chemical defense from fresh sclerotium collections. We found that sclerotium-forming fungi are ecologically Ectomycorrhizal diverse and phylogenetically dispersed among 85 genera in 20 orders of Dikarya, suggesting Plant pathogens that the ability to form sclerotia probably evolved 14 different times in fungi. Saprotrophic ª 2014 Elsevier Ltd and The British Mycological Society. All rights reserved. Sclerotium Fungi are among the most diverse lineages of eukaryotes with features such as a hyphal thallus, non-flagellated cells, and an estimated 5.1 million species (Blackwell, 2011). -

Histological Studies of Mycorrhized Roots and Mycorrhizal-Like-Structures in Pine Roots

Benchmark Histological Studies of Mycorrhized Roots and Mycorrhizal-Like-Structures in Pine Roots Carla Ragonezi 1,* and Maria Amely Zavattieri 1,2,3 ID 1 Banco de Germoplasma ISOPlexis, Campus da Penteada, Universidade da Madeira, 9020-105 Funchal, Portugal; [email protected] 2 Departamento de Biologia, Pólo da Mitra Apartado 94, 7002-554 Évora, Portugal 3 Instituto de Ciências da Terra (ICT), Colégio Luís António Verney, Rua Romão Ramalho 59, 7000-671 Évora, Portugal * Correspondence: [email protected]; Tel.: +351-925193860 or +351-291705000 (ext. 5408) Received: 6 July 2018; Accepted: 29 August 2018; Published: 5 September 2018 Abstract: Several studies have shown the potential of using Ectomycorrhizal (ECM) fungi in conifer micropropagation to overcome the cessation of adventitious root development. In vitro inoculation promotes the re-growth of the root system induced previously by auxin treatments, facilitating acclimation and diminishing the losses of plants because of a weak root system that is incapable of water and nutrient absorption. During a series of mycorrhization experiments, cryostat and ultrafine cuts were used to study the morpho-histological transformation of the symbiotic roots. To obtain cryostat cuts from pine roots a method frequently used for animal tissue was adopted. Molecular methods allowed fungi identification in all the mycorrhization phases and in the acclimation of derived plants. Mycorrhizal-like-structures derived from in vitro culture and axenic liquid cultures of roots were microscopically analyzed and compare with mycorrhizal roots. Keywords: ectomycorrhiza; mycorrhiza-like structures; stone pine; adventitious roots; Hartig net 1. Introduction Ectomycorrhizal fungi (ECM fungi) are phylogenetically very diverse and more than 2000 species of ECM fungi worldwide have been identified, primarily from Basidiomycota and Ascomycota. -

CZECH MYCOLOGY Publication of the Czech Scientific Society for Mycology

CZECH MYCOLOGY Publication of the Czech Scientific Society for Mycology Volume 57 August 2005 Number 1-2 Central European genera of the Boletaceae and Suillaceae, with notes on their anatomical characters Jo s e f Š u t a r a Prosetická 239, 415 01 Tbplice, Czech Republic Šutara J. (2005): Central European genera of the Boletaceae and Suillaceae, with notes on their anatomical characters. - Czech Mycol. 57: 1-50. A taxonomic survey of Central European genera of the families Boletaceae and Suillaceae with tubular hymenophores, including the lamellate Phylloporus, is presented. Questions concerning the delimitation of the bolete genera are discussed. Descriptions and keys to the families and genera are based predominantly on anatomical characters of the carpophores. Attention is also paid to peripheral layers of stipe tissue, whose anatomical structure has not been sufficiently studied. The study of these layers, above all of the caulohymenium and the lateral stipe stratum, can provide information important for a better understanding of relationships between taxonomic groups in these families. The presence (or absence) of the caulohymenium with spore-bearing caulobasidia on the stipe surface is here considered as a significant ge neric character of boletes. A new combination, Pseudoboletus astraeicola (Imazeki) Šutara, is proposed. Key words: Boletaceae, Suillaceae, generic taxonomy, anatomical characters. Šutara J. (2005): Středoevropské rody čeledí Boletaceae a Suillaceae, s poznámka mi k jejich anatomickým znakům. - Czech Mycol. 57: 1-50. Je předložen taxonomický přehled středoevropských rodů čeledí Boletaceae a. SuiUaceae s rourko- vitým hymenoforem, včetně rodu Phylloporus s lupeny. Jsou diskutovány otázky týkající se vymezení hřibovitých rodů. Popisy a klíče k čeledím a rodům jsou založeny převážně na anatomických znacích plodnic. -

Mantar Dergisi

11 6845 - Volume: 20 Issue:1 JOURNAL - E ISSN:2147 - April 20 e TURKEY - KONYA - FUNGUS Research Center JOURNAL OF OF JOURNAL Selçuk Selçuk University Mushroom Application and Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi KONYA-TÜRKİYE MANTAR DERGİSİ E-DERGİ/ e-ISSN:2147-6845 Nisan 2020 Cilt:11 Sayı:1 e-ISSN 2147-6845 Nisan 2020 / Cilt:11/ Sayı:1 April 2020 / Volume:11 / Issue:1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MANTARCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ADINA SAHİBİ PROF.DR. GIYASETTİN KAŞIK YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ SİNAN ALKAN Haberleşme/Correspondence S.Ü. Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi, Fen Fakültesi B Blok, Zemin Kat-42079/Selçuklu-KONYA Tel:(+90)0 332 2233998/ Fax: (+90)0 332 241 24 99 Web: http://mantarcilik.selcuk.edu.tr http://dergipark.gov.tr/mantar E-Posta:[email protected] Yayın Tarihi/Publication Date 27/04/2020 i e-ISSN 2147-6845 Nisan 2020 / Cilt:11/ Sayı:1 / / April 2020 Volume:11 Issue:1 EDİTÖRLER KURULU / EDITORIAL BOARD Prof.Dr. Abdullah KAYA (Karamanoğlu Mehmetbey Üniv.-Karaman) Prof.Dr. Abdulnasır YILDIZ (Dicle Üniv.-Diyarbakır) Prof.Dr. Abdurrahman Usame TAMER (Celal Bayar Üniv.-Manisa) Prof.Dr. Ahmet ASAN (Trakya Üniv.-Edirne) Prof.Dr. Ali ARSLAN (Yüzüncü Yıl Üniv.-Van) Prof.Dr. Aysun PEKŞEN (19 Mayıs Üniv.-Samsun) Prof.Dr. A.Dilek AZAZ (Balıkesir Üniv.-Balıkesir) Prof.Dr. Ayşen ÖZDEMİR TÜRK (Anadolu Üniv.- Eskişehir) Prof.Dr. Beyza ENER (Uludağ Üniv.Bursa) Prof.Dr. Cvetomir M. DENCHEV (Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaristan) Prof.Dr. Celaleddin ÖZTÜRK (Selçuk Üniv.-Konya) Prof.Dr. Ertuğrul SESLİ (Trabzon Üniv.-Trabzon) Prof.Dr. -

AR TICLE Diversity of Chroogomphus (Gomphidiaceae, Boletales) In

doi:10.5598/imafungus.2018.09.02.04 IMA FUNGUS · Diversity of ( , ) in Europe, and Chroogomphus Gomphidiaceae Boletales ARTICLE [C. rutilus Ross Scambler1,6, Tuula Niskanen1, Boris Assyov2, A. Martyn Ainsworth1, Jean-Michel Bellanger3, Michael Loizides4 , Pierre- Arthur Moreau5, Paul M. Kirk1, and Kare Liimatainen1 1Jodrell Laboratory, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey TW9 3AB, UK; corresponding author e-mail: [email protected] 2!"#$"%'*+'///<'" 3UMR5175, CNRS, Université de Montpellier, Université Paul-Valéry Montpellier, EPHE, INSERM, 1919, route de Mende, F-34293 Montpellier Cedex 5, France 4P.O. box 58499, 3734 Limassol, Cyprus 5Université de Lille, Fac. Pharma. Lille, EA 4483 IMPECS, F – 59000 Lille, France 6 Present address :Department of Applied Sciences, University of the West of England, Frenchay Campus, Coldharbour Lane, Bristol, BS16 1QY, UK In this study, eight species of Chroogomphus are recognized from Europe: C. britannicus, C. aff. [ 1, C. fulmineus, C. cf. helveticus, C. mediterraneus, C. cf. purpurascens, C. rutilus, and C. subfulmineus. DNA barcode Different candidates for the application of the name C. rutilus[ ITS =>Chroogomphus fulmineus and C. mediterraneus are molecular systematics [C. subfulmineus?[ new taxa a new subgenus Siccigomphus and three new sections, Confusi, Filiformes, and Fulminei are introduced. The taxonomy former sections Chroogomphus and Floccigomphus are elevated to subgeneric level. Comparison of the ITS X[%!?'/\]'!?'*[ of 1.5 %, with the exception of the two species belonging to sect. Fulminei which differ by a minimum of 0.9 %. Ecological specimen data indicate that species of Chroogomphus form basidiomes under members of Pinaceae, with a general preference for species of Pinus. Five European species have been recorded under Picea, while Abies and Larix have also been recorded as tree associates, although the detailed nutritional relationships of the Submitted: 27 November 2017; Accepted: 27 August 2018; Published: 5 September 2018. -

Bibliotheksliste-Aarau-Dezember 2016

Bibliotheksverzeichnis VSVP + Nur im Leesesaal verfügbar, * Dissert. Signatur Autor Titel Jahrgang AKB Myc 1 Ricken Vademecum für Pilzfreunde. 2. Auflage 1920 2 Gramberg Pilze der Heimat 2 Bände 1921 3 Michael Führer für Pilzfreunde, Ausgabe B, 3 Bände 1917 3 b Michael / Schulz Führer für Pilzfreunde. 3 Bände 1927 3 Michael Führer für Pilzfreunde. 3 Bände 1918-1919 4 Dumée Nouvel atlas de poche des champignons. 2 Bände 1921 5 Maublanc Les champignons comestibles et vénéneux. 2 Bände 1926-1927 6 Negri Atlante dei principali funghi comestibili e velenosi 1908 7 Jacottet Les champignons dans la nature 1925 8 Hahn Der Pilzsammler 1903 9 Rolland Atlas des champignons de France, Suisse et Belgique 1910 10 Crawshay The spore ornamentation of the Russulas 1930 11 Cooke Handbook of British fungi. Vol. 1,2. 1871 12/ 1,1 Winter Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz.1. 1884 12/ 1,5 Fischer, E. Die Pilze Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz. Abt. 5 1897 13 Migula Kryptogamenflora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz 1913 14 Secretan Mycographie suisse. 3 vol. 1833 15 Bourdot / Galzin Hymenomycètes de France (doppelt) 1927 16 Bigeard / Guillemin Flore des champignons supérieurs de France. 2 Bände. 1913 17 Wuensche Die Pilze. Anleitung zur Kenntnis derselben 1877 18 Lenz Die nützlichen und schädlichen Schwämme 1840 19 Constantin / Dufour Nouvelle flore des champignons de France 1921 20 Ricken Die Blätterpilze Deutschlands und der angr. Länder. 2 Bände 1915 21 Constantin / Dufour Petite flore des champignons comestibles et vénéneux 1895 22 Quélet Les champignons du Jura et des Vosges. P.1-3+Suppl. -

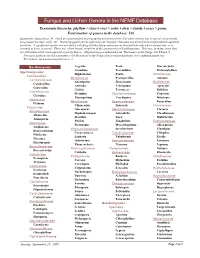

9B Taxonomy to Genus

Fungus and Lichen Genera in the NEMF Database Taxonomic hierarchy: phyllum > class (-etes) > order (-ales) > family (-ceae) > genus. Total number of genera in the database: 526 Anamorphic fungi (see p. 4), which are disseminated by propagules not formed from cells where meiosis has occurred, are presently not grouped by class, order, etc. Most propagules can be referred to as "conidia," but some are derived from unspecialized vegetative mycelium. A significant number are correlated with fungal states that produce spores derived from cells where meiosis has, or is assumed to have, occurred. These are, where known, members of the ascomycetes or basidiomycetes. However, in many cases, they are still undescribed, unrecognized or poorly known. (Explanation paraphrased from "Dictionary of the Fungi, 9th Edition.") Principal authority for this taxonomy is the Dictionary of the Fungi and its online database, www.indexfungorum.org. For lichens, see Lecanoromycetes on p. 3. Basidiomycota Aegerita Poria Macrolepiota Grandinia Poronidulus Melanophyllum Agaricomycetes Hyphoderma Postia Amanitaceae Cantharellales Meripilaceae Pycnoporellus Amanita Cantharellaceae Abortiporus Skeletocutis Bolbitiaceae Cantharellus Antrodia Trichaptum Agrocybe Craterellus Grifola Tyromyces Bolbitius Clavulinaceae Meripilus Sistotremataceae Conocybe Clavulina Physisporinus Trechispora Hebeloma Hydnaceae Meruliaceae Sparassidaceae Panaeolina Hydnum Climacodon Sparassis Clavariaceae Polyporales Gloeoporus Steccherinaceae Clavaria Albatrellaceae Hyphodermopsis Antrodiella -

Chemical Elements in Ascomycetes and Basidiomycetes

Chemical elements in Ascomycetes and Basidiomycetes The reference mushrooms as instruments for investigating bioindication and biodiversity Roberto Cenci, Luigi Cocchi, Orlando Petrini, Fabrizio Sena, Carmine Siniscalco, Luciano Vescovi Editors: R. M. Cenci and F. Sena EUR 24415 EN 2011 1 The mission of the JRC-IES is to provide scientific-technical support to the European Union’s policies for the protection and sustainable development of the European and global environment. European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Via E.Fermi, 2749 I-21027 Ispra (VA) Italy Legal Notice Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of this publication. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed. A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server http://europa.eu/ JRC Catalogue number: LB-NA-24415-EN-C Editors: R. M. Cenci and F. Sena JRC65050 EUR 24415 EN ISBN 978-92-79-20395-4 ISSN 1018-5593 doi:10.2788/22228 Luxembourg: Publications Office of the European Union Translation: Dr. Luca Umidi © European Union, 2011 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged Printed in Italy 2 Attached to this document is a CD containing: • A PDF copy of this document • Information regarding the soil and mushroom sampling site locations • Analytical data (ca, 300,000) on total samples of soils and mushrooms analysed (ca, 10,000) • The descriptive statistics for all genera and species analysed • Maps showing the distribution of concentrations of inorganic elements in mushrooms • Maps showing the distribution of concentrations of inorganic elements in soils 3 Contact information: Address: Roberto M. -

Bulk Isolation of Basidiospores from Wild Mushrooms by Electrostatic Attraction with Low Risk of Microbial Contaminations Kiran Lakkireddy1,2 and Ursula Kües1,2*

Lakkireddy and Kües AMB Expr (2017) 7:28 DOI 10.1186/s13568-017-0326-0 ORIGINAL ARTICLE Open Access Bulk isolation of basidiospores from wild mushrooms by electrostatic attraction with low risk of microbial contaminations Kiran Lakkireddy1,2 and Ursula Kües1,2* Abstract The basidiospores of most Agaricomycetes are ballistospores. They are propelled off from their basidia at maturity when Buller’s drop develops at high humidity at the hilar spore appendix and fuses with a liquid film formed on the adaxial side of the spore. Spores are catapulted into the free air space between hymenia and fall then out of the mushroom’s cap by gravity. Here we show for 66 different species that ballistospores from mushrooms can be attracted against gravity to electrostatic charged plastic surfaces. Charges on basidiospores can influence this effect. We used this feature to selectively collect basidiospores in sterile plastic Petri-dish lids from mushrooms which were positioned upside-down onto wet paper tissues for spore release into the air. Bulks of 104 to >107 spores were obtained overnight in the plastic lids above the reversed fruiting bodies, between 104 and 106 spores already after 2–4 h incubation. In plating tests on agar medium, we rarely observed in the harvested spore solutions contamina- tions by other fungi (mostly none to up to in 10% of samples in different test series) and infrequently by bacteria (in between 0 and 22% of samples of test series) which could mostly be suppressed by bactericides. We thus show that it is possible to obtain clean basidiospore samples from wild mushrooms. -

AR TICLE New Sequestrate Fungi from Guyana: Jimtrappea Guyanensis

IMA FUNGUS · 6(2): 297–317 (2015) doi:10.5598/imafungus.2015.06.02.03 New sequestrate fungi from Guyana: Jimtrappea guyanensis gen. sp. nov., ARTICLE Castellanea pakaraimophila gen. sp. nov., and Costatisporus cyanescens gen. sp. nov. (Boletaceae, Boletales) Matthew E. Smith1, Kevin R. Amses2, Todd F. Elliott3, Keisuke Obase1, M. Catherine Aime4, and Terry W. Henkel2 1Department of Plant Pathology, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA 2Department of Biological Sciences, Humboldt State University, Arcata, CA 95521, USA; corresponding author email: Terry.Henkel@humboldt. edu 3Department of Integrative Studies, Warren Wilson College, Asheville, NC 28815, USA 4Department of Botany & Plant Pathology, Purdue University, West Lafayette, IN 47907, USA Abstract: Jimtrappea guyanensis gen. sp. nov., Castellanea pakaraimophila gen. sp. nov., and Costatisporus Key words: cyanescens gen. sp. nov. are described as new to science. These sequestrate, hypogeous fungi were collected Boletineae in Guyana under closed canopy tropical forests in association with ectomycorrhizal (ECM) host tree genera Caesalpinioideae Dicymbe (Fabaceae subfam. Caesalpinioideae), Aldina (Fabaceae subfam. Papilionoideae), and Pakaraimaea Dipterocarpaceae (Dipterocarpaceae). Molecular data place these fungi in Boletaceae (Boletales, Agaricomycetes, Basidiomycota) ectomycorrhizal fungi and inform their relationships to other known epigeous and sequestrate taxa within that family. Macro- and gasteroid fungi micromorphological characters, habitat, and multi-locus DNA sequence data are provided for each new taxon. Guiana Shield Unique morphological features and a molecular phylogenetic analysis of 185 taxa across the order Boletales justify the recognition of the three new genera. Article info: Submitted: 31 May 2015; Accepted: 19 September 2015; Published: 2 October 2015. INTRODUCTION 2010, Gube & Dorfelt 2012, Lebel & Syme 2012, Ge & Smith 2013).