Von Chemnitz Zum Wasserschloss Klaffenbach

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Für Diesen Augenblick #Sympathischebahnhöfe Augmented Reality

Für diesen Augenblick #sympathischebahnhöfe Augmented Reality Einfach die Seiten mit der kostenlosen Layar App scannen und bewegtes Print erleben Willkommen im Bahnhof Einfacher, komfortabler, verlässlicher und sympathischer „Die neue DB In for ma tion „In Frankfurt am Main mo- bietet mehr Kom fort für dernisieren wir acht Tunnel- unsere Kunden. An den stationen. Sie werden heller, Selbstbedienungsterminals großzügiger und freund- kön nen zum Beispiel mo- licher.“ Johannes Vaitkus, „Für die Reisenden und Be- bi litätseingeschränkte Dipl.-Ing. Architektur sucher an unseren Bahnhö fen Rei sende eine Mobi litäts- möchten wir noch ve r lässli - hilfe be stellen.“ Derik cher, kom fortabler und sym- Priem, Servicemitarbeiter pathischer werden. Deshalb investieren wir vor allem dort, wo die Verbesse rungen für „Erst ein Pop-up Store, jetzt unsere Kunden direkt spür- „Bei den neuen Aufenthalts- ein fester Standort für unseren bar sind: in die Barrierefrei- „Die WhatsApp-Rei- pavillons denken wir an Porridge im Berliner Haupt- heit, den digitalen Service, nigung ist super und Details, die Kunden wichtig bahnhof. Besser hätte der DB den Komfort und die Reisen- simpel. Ich hoffe, die sind. Zum Beispiel USB-An- Start-up-Wettbewerb für uns deninformation.“ Dr. André gibt es bald an ganz schlüsse in den Armlehnen nicht laufen können.“ Anna Zeug, Vorstandsvorsitzender vielen Bahnhöfen.“ der Bänke.“ Hatice Kabakci, Schubert, Gründerin Haferkater der DB Station&Service AG Sascha Lölke, Kunde Programm-Managerin „ServiceStore DB ist un- „Aufzüge und Rolltrep pen „Die Jury des Wettbewerbs ser Konzept für den klei - helfen ungemein. Da kann ‚Bahn hof des Jahres‘ kommt weit nen Einkauf am Bahn hof. ich viel und unab hängig mit rum. -

Solidarität Verteidigen! Defend Solidarity!

TRIBUNAL NSU-KOMPLEX AUFLÖSEN 1. – 3.11.2019 CHEMNITZ/ZWICKAU WE INDICT WIR KLAGEN AN SOLIDARITÄT VERTEIDIGEN! DEFEND SOLIDARITY! بزنربیم + ĐI NÀO + VAMOS + בואו + ALLEZ + ياال ياال IM GEDENKEN AN IN COMEMMORATION Enver imþek Abdurrahim Özüdo¤rü Süleyman Taşköprü Habil Kılıç Mehmet Turgut Ýsmail Yaşar Theodoros Boulgarides Mehmet Kubaşik Halit Yozgat Michèle Kiesewetter die Geschädigten der Bombenanschläge alle Opfer rassistischer, antisemitischer und neonazistischer Gewalt those affected by the bomb attacks all victims of racist, antisemitic, and neo-Nazi violence GEWIDMET DEDICATED allen Angehörigen und Überlebenden für ihren Mut und ihre Kraft gemeinsam zu klagen, anzuklagen, einzuklagen. to all relatives and survivers for their courage and their strength to mourn, indict, and claim together. TRIBUNAL NSU-KOMPLEX AUFLÖSEN 1. – 3.11. 2019 CHEMNITZ/ZWICKAU WE INDICT WIR KLAGEN AN SOLIDARITÄT VERTEIDIGEN! DEFEND SOLIDARITY! بزنربیم + ĐI NÀO + VAMOS + בואו + ALLEZ + ياال ياال DAS TRIBUNAL Bis heute sind wir weit von der versprochenen »lückenlosen Aufklärung« im NSU-Komplex entfernt. Initiativen und Einzelpersonen, die mit den Betroffenen der NSU-Mord- und Anschlagserie solidarisch verbunden sind, entwickelten die Idee eines Tribunals, das diese Leerstelle besetzt. Der NSU-Komplex wird dabei als Kristallisationspunkt von strukturellem Rassismus gedacht. Das Tribunal ist ein Ort der gesellschaftlichen Anklage von Rassismus. Die Berichte der Betroffenen und Angehörigen stehen im Mittelpunkt. Ihre Geschichte gilt es zu hören und zu verstehen. Angeklagt werden die Akteur*innen des NSU-Komplexes und anderer rassistischer Gewalttaten mitsamt ihrer institutionellen Einbettung. Beklagt werden die Opfer rassistischer Gewalt und das entstandene Leid. Eingeklagt wird das Prinzip einer offenen, durch Migration entstandenen Gesellschaft der Vielen. Das Tribunal ist partizipatorisch angelegt: Anklagen, Forderungen und ein Manifest der Zukunft entstehen im kollektiven Zusammenwirken der Teilnehmenden. -

PRESS & BOOK Channel

PRESS & BOOK Channel - Standortliste Stand: 12.05.2020 - Änderung vorbehalten Anzahl Standorte: 55 Anzahl Screens: 130 Reichweite: 31.443.726 Bundesland Stadt Standort Screens Reichweite Preis pro Woche Nordrhein-Westfalen Aachen Aachen Hauptbahnhof 2 133.073 266 € Hessen Bensheim Bensheim Bahnhof 2 196.000 392 € Berlin Berlin Berlin Bahnhof Zoo 2 570.313 1.141 € Berlin Berlin Berlin Gesundbrunnen Bhf. 4 479.063 958 € Berlin Berlin Berlin Greifswalder Straße 2 181.300 363 € Berlin Berlin Berlin im Europa-Center (EKZ) 2 192.500 tba Berlin Berlin Berlin Ostbahnhof Passage 2 456.250 913 € Berlin Berlin Berlin Ostkreuz Bahnhof 2 555.000 1.110 € Berlin Berlin Berlin Spandau Fernbahnhof 2 546.181 1.092 € Nordrhein-Westfalen Bochum Bochum Hauptbahnhof Groß 2 335.563 671 € Nordrhein-Westfalen Bochum Bochumg Hauptbahnhof Klein 2 335.563 671 € Nordrhein-Westfalen Bonn Bonn Hauptbahnhof 2 212.917 426 € Niedersachsen Braunschweig Braunscheig Hauptbahnhof 2 157.500 315 € Bremen Bremen Bremen Hauptbahnhof City 2 638.750 1.278 € Bremen Bremen Bremen Hauptbahnhof Tunnel 4 638.750 1.278 € Sachsen Chemnitz Chemnitz Hauptbahnhof 2 159.688 319 € Nordrhein-Westfalen Dortmund Dortmund Hauptbahnhof (Buch) - mit Presse 2 593.125 1.186 € Nordrhein-Westfalen Dortmund Dortmund Hauptbahnhof (Presse) 2 593.125 1.186 € Sachsen Dresden Dresden Hauptbahnhof Pressezentrum 2 252.000 504 € Nordrhein-Westfalen Duisburg Duisburg Hauptbahnhof Halle 2 456.250 913 € Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Düsseldorf Hbf. Hauptladen 1 1.417.500 2.835 € Nordrhein-Westfalen Düsseldorf -

15 Beispiele Erfolgreicher Bahnen Im Nahverkehr Schleswig-Holstein-Bahn | Seite 58 +86%

15 Beispiele erfolgreicher Bahnen im Nahverkehr Schleswig-Holstein-Bahn | Seite 58 +86% Schleswig-Holstein Usedomer Bäderbahn | Seite 30 +1086% Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Bremen Niedersachsen Prignitzer Eisenbahn | Seite 18 +140% NordWestBahn | Seite 34 Prignitz-Express | Seite 22 +560% +183% Berlin Brandenburg Nordrhein-Westfalen Sachsen-Anhalt Regiobahn | Seite 38 Burgenlandbahn | Seite 54 +3790% +69% Sachsen Orlabahn | Seite 62 City-Bahn Chemnitz | Seite 50 Hessen +208% +886% Thüringen Taunusbahn | Seite 26 Rheinland-Pfalz +633% Saarland S-Bahn RheinNeckar | Seite 42 Gräfenbergbahn | Seite 10 Seite 46 | Saarbahn +48% +161% +56% Bayern Gäubahn | Seite 6 +180% Baden-Württemberg Bayerische Oberlandbahn | Seite 14 +233% Inhaltsverzeichnis Zug in den Wald | Baden-Württemberg | Gäubahn Seite 6 Kirschblüten-Express durchs Frankenland | Bayern | Gräfenbergbahn Seite 10 Auf Flügeln ins Bayerische Oberland | Bayern | Bayerische Oberlandbahn Seite 14 Ökobahn mit Pioniergeist | Brandenburg | Prignitzer Eisenbahn Seite 18 Bummelbahn war gestern | Brandenburg | Prignitz-Express Seite 22 Vorfahrt im Schneegestöber | Hessen | Taunusbahn Seite 26 Die Inselbahn | Mecklenburg-Vorpommern | Usedomer Bäderbahn Seite 30 Ein mächtiger Takt | Niedersachsen | NordWestBahn Seite 34 Die Klassenbeste | Nordrhein-Westfalen | Regiobahn Seite 38 Metropolen vernetzen | Rheinland-Pfalz | S-Bahn RheinNeckar Seite 42 Einmal Frankreich und zurück | Saarland | Saarbahn Seite 46 Straßenbahn ins Erzgebirge | Sachsen | City-Bahn Chemnitz Seite 50 Flächenbahn trotzt dem Asphalt | Sachsen-Anhalt | Burgenlandbahn Seite 54 Wunder an der Nordseeküste | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein-Bahn Seite 58 Romantik ohne Umsteigen | Thüringen | Orlabahn Seite 62 Liebe Leserinnen und Leser, der Nahverkehr erlebt seit Jahren eine echte Renaissance mit stetig wachsender Nachfrage. Die aktualisierte Broschüre „Stadt, Land, Schiene“ zeigt anhand von beeindruckenden Beispielen, dass der umweltfreundliche und sichere Schienenverkehr für eine nachhaltige und bürgerfreundliche Verkehrspolitik unverzichtbar ist. -

Entspannte Freizeit Mit Bus & Bahn

Ausgabe 02 | 2014 Sommer | Herbst ENTDECKERTAGE EntspanntE FrEizEit mit Bus & Bahn Stadtfest Chemnitz Abenteuer an den Greifensteinen Mit der S-Bahn in Richtung Leipzig n Seite 40 n Seite 6 n Seite 22 Entdecken, erleben und staunen ... Genießen Sie Ihre Region einmal aus anderen Perspektiven und staunen Sie, was man zwischen Freiberg und Werdau, zwischen Döbeln und Oberwiesenthal alles entdecken kann. Der VMS und seine Partnerverkehrsunternehmen bringen Sie entspannt zu den schönsten Plätzen unserer Region. Steigen Sie ein! service-nummer: 0371 4000888 Mo bis Fr 7 – 18 Uhr www.vms.de Seite Region thema 4 VMS-Gebiet Auf Gruppenfahrt und günstige Freizeit mit Abonnement Inhalt 6 Greifensteine Paradies für Abenteurer und „Erholer“ an der Linie 210 10 Gelenau Vom DDR-Museum bis ins 3D-Kino 12 Annaberg-Buchholz Klöppeln zu Barbara Uthmanns 500. Geburtstag EntdEckEn SiE diE 14 Marienberg Deutsche Bergmänner treffen sich in Pobershau VMS-REgion Von ihren 16 VMS-Gebiet Mit der ErzgebirgsCard unterwegs SchönStEn SEitEn 18 Oelsnitz/Erzgeb. In der Welt der schwarzen Diamanten 20 EgroNet-Gebiet Mit Bus und Bahn auf Entdeckungstour im Vierländereck 22 Markleeberg Eine Schifffahrt, die ist lustig: Ausflug mit der S-Bahn 24 VMS-Gebiet HandyTicket lohnt sich immer – und besonders im September 26 VMS-Gebiet Kleine Tipps für ein großartiges Gebiet 28 Rochsburg Schlossherrin aus Beruf und Berufung 30 Lichtenwalde Der chinesische Tiger bleibt im VMS-Gebiet 32 Freiberg Ihre Majestäten lieben ihre Stadt 34 Augustusburg Mobile Stadt auf dem Berg 36 Zwickau Gesundheits- und Wohlfühlmesse lädt ein 38 Zwickau Eine Stadt macht ZWIKKIFAXXen 40 Chemnitz Stadtfest: Vier tolle Tage zum 20. -

1 Freeway Betriebsjournal

------------------------------------ Betriebsjournal ---------------------------- Freeway Betriebsjournal Ausgabe 05/2012 – September / Oktober Diesmal mit diesen Themen: - Neues aus den Addon Schmieden ! - DAS Rätsel - Im Interview: 215er - Neues bei Freeway 1 ------------------------------------ Betriebsjournal ---------------------------- Inhaltsverzeichnis Neues bei Freeway……………………………………………………………………………………………………………………………….3 Neues aus der MSTS Addon Szene……………………………………………………………………………………………………….09 Neues für Railworks und PTP…………………………………………………………………………………………………….…………11 News von der „großen“ Bahn………………………………………………………………………………………………………………16 Termine rund ums Hobby Eisenbahn……………………………………………………………………………………………………18 Auflösung des Bilderrätsels 04/2012……………………………………………………………………………………………………20 Das Bilderrätsel 05/2012……………………………………………………………………………………………………………………..21 11 Jahre MSTS – Das Addon Pro Train 9……………………………………………………………………………………………….22 Das Freeway Interview………………………………………………………………………………………………………………….…….25 Tag der Offenen Tür bei der S-Bahn Hamburg……………………………………………………………………………………..27 Vorschau Heft 04/2012………………………………………………………………………………………………………………………..35 NeuesImpressum bei Freeway: Informationen zum Unternehmen Herausgeber: Es handelt sich bei dieser Unternehmung um ein virtuelles Freeway GmbH Unternehmen, dass nicht mit Gewinnerzielungsabsichten, WillkommenRotmooser Straße 2012 25 sondern geschäftsmäßig (nachhaltige Tätigkeit) handelt. Das 88099 Neukirch Freeway Journal ist eine freie Mitarbeiterzeitung. Meinungen HalloGeschäftsführung: Freewayler, -

Download Als PDF-Datei

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise Ottendorf Anreise mit dem Pkw Frankenberg Von der A4 aus Richtung Erfurt/Dresden kom- Garnsdorf Merzdorf mend fahren Sie an der Abfahrt Chemnitz-Ost ab. Anschließend auf die B169 Richtung Chem- OBERLICHTENAU nitz, nach ca. 5km kommt der Abzweig nach Lich- Chemnitz-Ost Frankenberg Auerswalde tenwalde. In Lichtenwalde folgen Sie der August- NIEDERLICHTENAU Bebel-Straße immer geradeaus Richtung Schloss Lichtenau bis Sie linker Hand unseren Parkplatz erreichen. Von der A72 kommend aus Richtung Zwickau A 4 B 169 B 180 fahren Sie im Chemnitzer Kreuz auf die A4 Rich- Lichtenwalde tung Dresden. Abfahrt Chemnitz-Ost . Weiter auf -DRAISDORF Altenhain KOHLUNG der B169 Richtung Chemnitz, Abzweig Lichten- t-Bebel- gus B 107 Au Str. Braunsdorf walde. In Lichtenwalde folgen Sie der August-Be- EBERSDORF Best Western bel-Straße immer geradeaus Richtung Schloss. Chemnitz-Glösa tr. r S Hotel am Schlossberg GLÖSA- ge er Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln B b Niederwiesa la n n ke k n Mit der Bahn bis Chemnitz-Hauptbahnhof. Von e ra MITTE- n FURTH F a Che NORD u mnitze . dort organisieren wir für Sie gern einen Shutt- er HILBERSDORF B 173 r Str Str le-Service per Taxi bis zu unserem Hotel. Bitte . informieren Sie uns mind. 3 Tage vor Ihrer Anreise sdner r. Chemnitz Dre St über Ihre genaue Ankunftszeit. EUBA E Berlin l Berlin b Halle e A 13 Leipzig Riesa A 9 Weißenfels A 14 Chemnitz-Ost Dresden Altenburg A 4 Weimar Erfurt Jena A 4 Lichtenwalde Gera Chemnitz A 9 Zwickau Ústí n.L. Teplice Frankfurt A 72 Plauen München Hof TSCHECHIEN Hotel am Schlosspark August-Bebel-Straße 1 · 09577 Lichtenwalde Telefon +49 (0)37206-8820 · Telefax +49 (0)37206-882882 [email protected] · www.lichtenwalde.bestwestern.de Best Western Reservierung: 0800 21 25 888 (kostenfrei) Best Western Tagungsservice: +49 (0)6196 4724–280 Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. -

Chemnitzer Modell: Schon 171 Mio

DAS VMS-KUNDENMAGAZIN MIT BUS UND BAHN UNTERWEGS AUSGABE 01 . 2020 ab Seite 4 – Verkehrswende mit dem VMS: Chemnitzer Modell: Schon 171 Mio. Euro investiert! Seite 12 Seite 16 Seite 20 Die »Alte Lady« Region Chemnitz Freizeittipps für schwebt wieder ein kann Kulturhauptstadt das Verbundgebiet 3 IMPRESSUM InFahrt Herausgeber DAS VMS-KUNDENMAGAZIN AUSGABE 01 . 2020 Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH Am Rathaus 2 09111 Chemnitz Tel.: 0371 40008-0 E-Mail: [email protected] InVerbund Redaktion, Konzept, Text 3 Editorial und Gestaltung VMS, Marketing 4 Die ÖPNV-Drehscheibe der Zukunft V.i.S.d.P.: Falk Ester 12 Die »Alte Lady« schwebt wieder ein Fotonachweis VMS, Susann Brumm; Shutterstock©gabczi 14 Wie weiter auf der Strecke RE 6? (Titel); Stadt Limbach- Oberfrohna; S-Print Digitaler Druck GmbH; Regionalverkehr Erzgebirge GmbH; Uwe Meinhold, Dirk Hanus; InService W. Schmidt, Holger Stein, Sächsisches Eisenbahnmuseum Liebe Leserin, lieber Leser, Verwaltungen die komplexen Verkehrsabläufe steuern. 16 Region Chemnitz kann Kulturhauptstadt Chemnitz-Hilbersdorf Ging alles glatt seither? Sicher nicht. Es gibt Nachbesserungs- e. V., Detlev Mueller, 18 Landesausstellung: Eine Schau, diese »Fischelanz« ich freue mich, dass Sie unser neues Kundenmagazin InFahrt bedarf, zum Beispiel auf der Regionalexpresslinie 6 Chemnitz – Bergbaumuseum in den Händen halten. Wir haben aktuelle Themen rund um den Leipzig (S. 12/13). Nun endlich gehen die Verantwortlichen die Oelsnitz/Erzgeb., Tuch- fabrik Crimmitschau, Nahverkehr der Region für Sie aufgegriffen. Hauptursache des Ärgers an und bauen die Strecke aus, auf der Sächsische Landes- demnächst batterieelektrische Züge des VMS fahren werden. ausstellung: Boom; Seit Gründung im Jahr 2004 verfolgt der Verkehrsverbund Mit- Kristin Schmidt; Katrin telsachsen (VMS) ein Ziel: Fahrgäste sicher, kostengünstig und Mit der Bewerbung der Region Chemnitz als Europäische Kul- Albrecht; Thomas Strömsdörfer; Matthias umweltschonend von A nach B zu bringen (S. -

Nowoczesne Technologie I Systemy Zarządzania W Kolejnictwie

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MATERIAŁY KONFERENCYJNE Nr 91 (Zeszyt 149) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH ASSOCIATION FOR TRANSPORTATION ENGINEERS IN CRACOW series: PROCEEDINGS No 91 (vol. 149) NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA W KOLEJNICTWIE MODERN TECHNOLOGIES AND SYSTEMS INCREASING THE EFFICIENCY OF MANAGING RAILWAY TRANSPORT Kraków 2009 REDAKTOR NACZELNY ZESZYTÓW Jolanta Żurowska SEKRETARZ REDAKCJI Danuta Schwertner REDAKTOR TECHNICZNY ZESZYTU 149 Danuta Schwertner Wszystkie artykuły podlegały procedurze recenzowania RECENZENCI prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła mgr inż. Sergiusz Lisowski TŁUMACZENIE STRESZCZEŃ Zofia Bryniarska – język angielski Biuro Tłumaczeń Ost-West, Andrzej Chyba - język niemiecki ISSN 1231- 9155 Opracowanie edytorskie, łamanie i druk Wydawnictwo PiT, Kraków ORGANIZATORZY KONFERENCJI Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Od- dział w Krakowie, przy udziale: - Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP - Politechniki Krakowskiej – Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego - PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Oddział Regionalny w Krakowie - Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie PATRONAT HONOROWY Juliusz Engelhardt - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Adam Wielądek - Honorowy Przewodniczący UIC Wiesław Jarosiewicz - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Andrzej Wach - Prezes Zarządu PKP S.A. Zbigniew Szafrański - Prezes -

VMS, CVAG Und Stadt Chemnitz Informieren Vms-Mobil, Vertreter Des Verkehrsverbun- in Einsiedel (August-Bebel-Platz Diese 69

Aus dem Inhalt Mit dem VMS zum 12. Int. ADAC Seite 2 Sachsen Supercross Chemnitz mobil Willkommen im Weihnachtsland! Seite 4 Kundenzeitschrift des Verkehrsverbundes Mittelsachsen Ausgabe Nr. 69 / Dezember 2014 In eigener Sache Chemnitzer Modell Stufe 2: Liebe Leser der VMS, CVAG und Stadt Chemnitz informieren vms-mobil, Vertreter des Verkehrsverbun- in Einsiedel (August-Bebel-Platz diese 69. Ausgabe unserer des Mittelsachsen, der Chemnit- und Brauerei) und je eines Hal- Kundenzeitschrift wird die letz- zer Verkehrs-AG und der Stadt tepunktes in Erfenschlag (Kurt- te in dieser Form und auf die- Chemnitz standen am 12. Novem- Franke-Straße) und in Thalheim sem Verbreitungsweg sein. ber 2014 den Bürgern Rede und wurden erläutert. Wir möchten Sie einladen, mit Antwort zum weiteren Vorgehen Die Fragen der etwa 150 Anwoh- uns neue Wege der Information zur 2. Ausbaustufe des Chemnitzer ner und Interessenten drehten zu gehen. Das Freizeitmagazin Modells. Dabei wurden die Pläne sich u. a. um die Radwegefüh- ENTDECKERTAGE gibt seit zum Ausbau der Zentralhaltestel- rung, die Parkplatzsituation, die Herbst 2013 viele bunte Tipps le und Reitbahnstraße sowie der Haltestellengestaltung mit der rund um Bus & Bahn und er- Neubau einer 2,2 km zweigleisi- Einbeziehung der verschiedenen zählt spannende Geschichten gen Straßenbahntrasse zwischen Einstiegshöhen der Zweisystem- aus der Region. Dieses hoch- Bernsdorfer Straße/Turnstraße fahrzeuge, die zu erwartenden wertige Magazin erscheint drei- und Fraunhoferstraße/Techno- Fahrgastströme, die Gestaltung mal jährlich und ist bei vielen Park in Mittellage der Reichen- der Allee, die Finanzierung des Bürgerversammlung zum Chemnitzer Modell 2 Foto: VMS Verkehrsunternehmen und na- hainer Straße mit vier Haltestellen Projektes und das neue Verkehrs- türlich im VMS-Kundenbüro (Stadlerplatz, Rosenbergstraße/ konzept. -

BRAS 009, Anlage 1, Auszug, Stand: Oktober 2020

BRAS 009 Abkürzungsverzeichnis für den Gebrauch in der Bundespolizei Anlage 1 Abkürzungen für Behörden, Dienststellen und Organisationseinheiten der Bundespolizei (Auszug) Behörden und Dienststellen der Bundespolizei BPOLP Oberbehörde Abkürzung Bundespolizeipräsidium BPOLP Bundespolizeipräsidium Stand: 1. Oktober 2020 1 BRAS 009 Abkürzungsverzeichnis für den Gebrauch in der Bundespolizei Anlage 1 Abkürzungen für Behörden, Dienststellen und Organisationseinheiten der Bundespolizei (Auszug) BPOLD Bad Bramstedt Unterbehörde und Dienststellen Abkürzungen Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt BPOLD BBS Bundespolizei See BPOL SEE (Oberbegriff, keine eigenständige Dienststelle) Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock BPOLI KB HRO Bundespolizeiinspektion Flensburg BPOLI FL Bundespolizeireviere Bredstedt BPOLR BRS Neumünster BPOLR NMS Brunsbüttel BPOLR BBT Bundespolizeiinspektion Kiel BPOLI KI Bundespolizeireviere Lübeck BPOLR HL Puttgarden BPOLR PUT Bundespolizeiinspektion Rostock BPOLI HRO Bundespolizeireviere Schwerin BPOLR SN Wismar BPOLR HWI Rostock-Überseehafen BPOLR HRO-ÜH Bundespolizeiinspektion Stralsund BPOLI HST Bundespolizeireviere Neubrandenburg BPOLR NB Mukran BPOLR MUK Bundespolizeiinspektion Pasewalk BPOLI PW Bundespolizeipräsidium Bundespolizeireviere Lubmin BPOLR LUB Pomellen BPOLR POM Ahlbeck BPOLR AHB Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven BPOLI CUX Bundespolizeiinspektion See Neustadt in Holstein BPOLI NST Bundespolizeiinspektion See Warnemünde BPOLI WMD Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit BPOLD BBS – MKÜ -

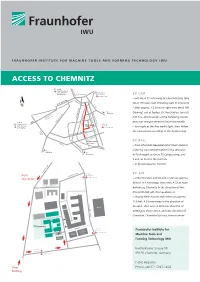

Access to Chemnitz

FRAUNHOFER INSTITUTE FOR MACHINE TOOLS AND FORMING TECHNOLOGY IWU ACCESS TO CHEMNITZ 69 to A 4 Reichsstraße Chemnitz-Mitte (Hof, Dresden Hauptbahnhof and Leipzig) City Center (main station) BY CAR 3, C13, C14, C15 – exit the A 72 motorway at Chemnitz-Süd, take the B 173 main road following signs to Chemnitz N Zwickauer Straße B 174 – after approx. 1.5 km turn right onto the B 169 to Bernsdorfer Zschopau (Südring), exit at Saydaer Str. / Am Stadion, turn left Reichenhainer Straße into F.-O.-Schimmel-Str., at the following round- Neefestraße nnaberger Straße A B169, B 173 Straße llberger Straße o to A 72 St about go straight ahead to Fraunhoferstraße tram stop 15 Chemnitz-Süd (Hof, Dresden TU Campus – turn right at the first traffic light, then follow and Leipzig) 3, C13, C14, C15 Südring B 169 the instructions according to the bottom map Schimmel- -Seelenbinder-Straße F.-O.- Werner Str. Südring Exit Saydaer Straße / BY RAIL Südrin Am Stadion g B 95 – from Chemnitz-Hauptbahnhof (main station) to either by tram 3/C13/C14/C15 in the direction Stollberg to Annaberg of Technopark as far as TU Campus stop, and 3 min on foot to the Institute – or by taxi (approx. 10 min) raunhoferstraße F tram stop BY AIR from Rosenbergstraße Rosenbergstraße 3, C13, C14, C15 city center – either Dresden airport and rental car (approx. 90 km): A 4 motorway, then onto A 72 at Auto- Technologie-Campus bahnkreuz Chemnitz in the direction of Hof, Chemnitz-Süd exit, then as above or – Leipzig-Halle airport and rental car (approx.