Quaderni Della Scuola Di Specializzazione in Archeologia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

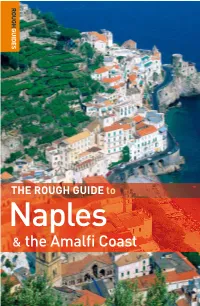

The Rough Guide to Naples & the Amalfi Coast

HEK=> =K?:;I J>;HEK=>=K?:;je CVeaZh i]Z6bVaÒ8dVhi D7FB;IJ>;7C7B<?9E7IJ 7ZcZkZcid BdcYgV\dcZ 8{ejV HVc<^dg\^d 8VhZgiV HVciÉ6\ViV YZaHVcc^d YZ^<di^ HVciVBVg^V 8{ejVKiZgZ 8VhiZaKdaijgcd 8VhVaY^ Eg^cX^eZ 6g^Zcod / AV\dY^EVig^V BVg^\a^Vcd 6kZaa^cd 9WfeZ_Y^_de CdaV 8jbV CVeaZh AV\dY^;jhVgd Edoojda^ BiKZhjk^jh BZgXVidHVcHZkZg^cd EgX^YV :gXdaVcd Fecf[__ >hX]^V EdbeZ^ >hX]^V IdggZ6ccjco^ViV 8VhiZaaVbbVgZY^HiVW^V 7Vnd[CVeaZh GVkZaad HdggZcid Edh^iVcd HVaZgcd 6bVa[^ 8{eg^ <ja[d[HVaZgcd 6cVX{eg^ 8{eg^ CVeaZh I]Z8Vbe^;aZ\gZ^ Hdji]d[CVeaZh I]Z6bVa[^8dVhi I]Z^haVcYh LN Cdgi]d[CVeaZh FW[ijkc About this book Rough Guides are designed to be good to read and easy to use. The book is divided into the following sections, and you should be able to find whatever you need in one of them. The introductory colour section is designed to give you a feel for Naples and the Amalfi Coast, suggesting when to go and what not to miss, and includes a full list of contents. Then comes basics, for pre-departure information and other practicalities. The guide chapters cover the region in depth, each starting with a highlights panel, introduction and a map to help you plan your route. Contexts fills you in on history, books and film while individual colour sections introduce Neapolitan cuisine and performance. Language gives you an extensive menu reader and enough Italian to get by. 9 781843 537144 ISBN 978-1-84353-714-4 The book concludes with all the small print, including details of how to send in updates and corrections, and a comprehensive index. -

Wanderings in the Roman Campagna (London 1909), 306-331

Extract from Rodolfo Amedeo Lanciani, Wanderings in the Roman campagna (London 1909), 306-331. 306 WANDERINGS IN THE ROMAN CAMPAGNA He owned three estates, — one at Como, one at Citta di Castello, one on the coast of Laurentum, which he describes with loving care in letter xvii of the second book. Archaeologists have transformed Pliny's den at Laurentum into an immense structure fit for an emperor or for a financial magnate. Canina, for instance, assigns to it a frontage of 250 feet, a depth of 156, and a total area, outbuildings included, of 550,000 square feet;1 and yet Pliny himself speaks of his Laurentinum as being of no importance whatever.2 "Hail," he says, "has ruined the crop in my farm at Tifernum Tiberinum [Citta di Castello]. From my tenants at Como I hear of better prospects, but of low market prices. My Laurentinum alone seems to be right, but what do I own there? A cottage and a garden surrounded by sands!" I am, I believe, the only living archaeologist who can claim the privilege of having entered Pliny's house and walked over its floors and beheld its aspect, during the excavations made in 1906 to gather materials for the macadamizing of a new royal road. There cannot be any uncertainty about its site. Pliny himself points it out, with due precision, when he writes: "I can get the necessaries of life from the nearest village, from which I am separated by only one villa." The village, called the Vicus Augustanus Laurentum, was discovered by King Victor Emmanuel in 1874, and its Forum and its Curia are still traceable through the undergrowth. -

The Burial of the Urban Poor in Italy in the Late Republic and Early Empire

Death, disposal and the destitute: The burial of the urban poor in Italy in the late Republic and early Empire Emma-Jayne Graham Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Department of Archaeology University of Sheffield December 2004 IMAGING SERVICES NORTH Boston Spa, Wetherby West Yorkshire, LS23 7BQ www.bl.uk The following have been excluded from this digital copy at the request of the university: Fig 12 on page 24 Fig 16 on page 61 Fig 24 on page 162 Fig 25 on page 163 Fig 26 on page 164 Fig 28 on page 168 Fig 30on page 170 Fig 31 on page 173 Abstract Recent studies of Roman funerary practices have demonstrated that these activities were a vital component of urban social and religious processes. These investigations have, however, largely privileged the importance of these activities to the upper levels of society. Attempts to examine the responses of the lower classes to death, and its consequent demands for disposal and commemoration, have focused on the activities of freedmen and slaves anxious to establish or maintain their social position. The free poor, living on the edge of subsistence, are often disregarded and believed to have been unceremoniously discarded within anonymous mass graves (puticuli) such as those discovered at Rome by Lanciani in the late nineteenth century. This thesis re-examines the archaeological and historical evidence for the funerary practices of the urban poor in Italy within their appropriate social, legal and religious context. The thesis attempts to demonstrate that the desire for commemoration and the need to provide legitimate burial were strong at all social levels and linked to several factors common to all social strata. -

Roma Subterranea

Roma Subterranea The Catacombs of Late Antique Rome | Marenka Timmermans 0 Illustration front page: After http://www.livescience.com/16318-photos-early-christian-rome-catacombs-artifacts.html 1 Roma Subterranea The Catacombs of Late Antique Rome Marenka Timmermans S0837865 Prof. dr. Sojc Classical Archaeology Leiden University, Faculty of Archaeology Leiden, June 15th, 2012 2 Marenka Timmermans Hogewoerd 141 2311 HK Leiden [email protected] +316-44420389 3 Table of Contents Chapter 1. Introduction 5 1.1 Research goal, methodology and research questions 5 Chapter 2. The origins and further development of the catacombs 7 2.1 Chapter summary 10 Chapter 3. Research performed in the catacombs up to the late 20th century 11 3.1 The 'rediscovery' 11 3.2 Early Catacomb Archaeology 13 3.2.1 Antonio Bosio 13 3.2.2 Giovanni di Rossi 14 3.3 Archaeological research in the late 19th and up to the late 20th century 17 3.4 Chapter conclusion 18 Chapter 4. Modern catacomb research 21 4.1 Demography 21 4.2 Science-based Archaeology 23 4.2.1 Stable isotope analysis 23 4.2.2 Radiocarbon dating 25 4.3 Physical Anthropology 26 4.4 Other sciences in and around the catacombs 27 4.5 Chapter Conclusion 28 Chapter 5. Discussion 31 Chapter 6. Conclusion 37 Summary 39 Samenvatting 41 Bibliography 43 List of Figures 49 List of Tables 51 Appendix I 53 Appendix II 57 3 4 Chapter 1. Introduction The subject of this BA-thesis is the catacombs of Late Antique Rome. The catacombs are formed by large subterranean complexes, consisting of extensive galleries. -

Map 44 Latium-Campania Compiled by N

Map 44 Latium-Campania Compiled by N. Purcell, 1997 Introduction The landscape of central Italy has not been intrinsically stable. The steep slopes of the mountains have been deforested–several times in many cases–with consequent erosion; frane or avalanches remove large tracts of regolith, and doubly obliterate the archaeological record. In the valley-bottoms active streams have deposited and eroded successive layers of fill, sealing and destroying the evidence of settlement in many relatively favored niches. The more extensive lowlands have also seen substantial depositions of alluvial and colluvial material; the coasts have been exposed to erosion, aggradation and occasional tectonic deformation, or–spectacularly in the Bay of Naples– alternating collapse and re-elevation (“bradyseism”) at a staggeringly rapid pace. Earthquakes everywhere have accelerated the rate of change; vulcanicity in Campania has several times transformed substantial tracts of landscape beyond recognition–and reconstruction (thus no attempt is made here to re-create the contours of any of the sometimes very different forerunners of today’s Mt. Vesuvius). To this instability must be added the effect of intensive and continuous intervention by humanity. Episodes of depopulation in the Italian peninsula have arguably been neither prolonged nor pronounced within the timespan of the map and beyond. Even so, over the centuries the settlement pattern has been more than usually mutable, which has tended to obscure or damage the archaeological record. More archaeological evidence has emerged as modern urbanization spreads; but even more has been destroyed. What is available to the historical cartographer varies in quality from area to area in surprising ways. -

Historische Landschaften Italiens Wanderungen Zwischen Venedig Und Syrakus 2018

Unverkäufliche Leseprobe Arnold Esch Historische Landschaften Italiens Wanderungen zwischen Venedig und Syrakus 2018. 368 S., mit 60 Abbildungen ISBN 978-3-406-72765-4 Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.chbeck.de/24089183 © Verlag C.H.Beck oHG, München Arnold Esch HISTORISCHE LANDSCHAFTEN ITALIENS Arnold Esch HISTORISCHE LANDSCHAFTEN ITALIENS Wanderungen zwischen Venedig und Syrakus C.H.Beck Mit 60 Abbildungen © Verlag C.H.Beck oHG, München 2018 Umschlagabbildung: Alessio Baldovinetti, Geburt Christi (1460–62), Ausschnitt. Florenz, SS. Annunziata, Chiostrino Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg Satz: Fotosatz Amann, Memmingen Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier (hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff) Printed in Germany ISBN 978 3 406 72565 4 www.chbeck.de Inhaltsverzeichnis Einführung . 9 landschaft in ihrer zeit I. Wie Ruinenlandschaft entsteht. Die letzten Bewohner von Ostia . 13 II. Landschaft des frühen Mittelalters. Zwischen den alten Landkirchen des südlichen Umbrien . 39 III. Venedig vor Venedig. Ein Streifzug durch die Lagunenlandschaft Venetiens . 56 IV. Die Stadtlandschaft des mittelalterlichen Rom. Wandel und Auflösung des Siedlungsgewebes innerhalb der antiken Stadtmauern . 80 V. Fremde Landschaft und vertraute Landschaft in Reiseberichten des späten Mittelalters . 96 VI. Landschaft der Frührenaissance. Auf Ausflug mit Pius II. 110 VII. Zur Identifizierung gemalter italienischer Landschaft des 18. und 19. Jahrhunderts . 128 VIII. Italien-Wahrnehmung im 19. Jahrhundert. Ferdinand Gregorovius, Wanderjahre in Italien . 151 IX. Landschaft und Zeitgeschichte. Die ‹Thermopylen Italiens› in literarischer und militärischer Wahrnehmung . 170 landschaften italiens X. Auf der Via Francigena von Lucca zum Arno . 185 XI. Im oberen Tibertal. Kulturlandschaft zwischen Toskana, Umbrien, Marken, Romagna . 204 XII. Die Sibylle, Tannhäuser und Pilatus. -

Discovering a Roman Resort-Coat: the Litus Laurentinum and The

DISCOVERING A ROMAN RESORT-COAST: THE LITUS LAURENTINUM AND THE ARCHAEOLOGY OF 1 OTIUM* Nicholas Purcell St John's College, Oxford I. Introductory Otium - the concept of leisure, the elaborate social and cultural definer of the Roman elite away from its business of political and military power - is famous. We can see in Roman literary texts how the practice of otium patterned everyday experience, and how it was expressed in physical terms in the arrangement, on a large and on a small scale, of all aspects of Roman space. The texts likewise show that much of what we would regard as social life, and nearly all of what we think of as economic, belonged in the domain of otium. The complexities and ambiguities of this material have been much studied.2 Roman archaeology equally needs to be an archaeology of otium, but there has been little attempt to think systematically about what that might entail. Investigating the relationship between a social concept such as otium and the material culture that is the primary focus of archaeology must in the first place involve describing Roman culture in very broad terms. The density of explicit or implicit symbolic meaning, the organisation of space and time, degrees of hierarchy of value or prestige: it is at that level of generalisation that the archaeologist and the cultural historian will find the common denominators that enable them to share in the construction of explanations of Roman social phenomena. In this account, which is based on research into a particular locality, we shall have to limit ourselves to one of these possibilities. -

La Via Appia

LA VIA APPIA Storia Alla fine del IV secolo a.C. Roma era padrona di gran parte della Penisola e una delle grandi potenze del Mediterraneo, solo pochi gruppi etnici, a sud delle Alpi, restavano da soggiogare. L'Urbe stessa stava cambiando il suo volto tradizionale assumendo quello di una capitale, ricca di opere pubbliche erette dai suoi generali vittoriosi. Il Foro, il Campidoglio, erano luoghi dove si ostentava la potenza crescente della città. Solo la nazione Sannita sfidava ancora l'egemonia di Roma da sud; da Paestum all'Apulia la Lega Sannitica minacciava di prendere Capua, non lontana dai confini del Lazio. La Via Appia nacque in questo contesto, come una via militare che consentiva di accelerare le comunicazioni coi confini meridionali del territorio conquistato. La strada fu poi estesa man mano che altri territori cadevano sotto il dominio di Roma. Appio Claudio Cieco, il console, fu colui che rese celebre la funzione di censore per le grandi imprese di interesse pubblico da lui realizzate, ma il suo nome fu reso famoso dalla Via Appia che gli sopravvisse. Nel 1993 la Via Appia compie 2305 anni, Appio fece tracciare la strada all'epoca delle guerre contro i Sanniti, nel 312 a.C., da Roma a Capua, per una distanza di 124 miglia romane. Appio impiegò anche i suoi capitali personali laddove le tesorerie dello stato erano insufficienti. Al primo posto fra tutte le strade di Roma c'era la Via Appia, a suo tempo la più lunga, la più bella, la più imponente via che fosse mai stata tracciata in alcuna parte del mondo, al punto che i romani la chiamarono "Regina di tutte le vie". -

The Aqua Traiana / Aqua Paola and Their Effects on The

THE AQUA TRAIANA / AQUA PAOLA AND THEIR EFFECTS ON THE URBAN FABRIC OF ROME Carolyn A. Mess A Thesis Presented to the Faculty of the Department of Architectural History In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Architectural History May 2014 Cammy Brothers __________________ Sheila Crane __________________ John Dobbins __________________ ii ABSTRACT Infrastructure has always played an important role in urban planning, though the focus of urban form is often the road system and the water system is only secondary. This is a misconception as often times the hydraulic infrastructure determined where roads were placed. Architectural structures were built where easily accessible potable water was found. People established towns and cities around water, like coasts, riverbanks, and natural springs. This study isolates two aqueducts, the Aqua Traiana and its Renaissance counterpart, the Aqua Paola. Both of these aqueducts were exceptional feats of engineering in their planning, building techniques, and functionality; however, by the end of their construction, they symbolized more than their outward utilitarian architecture. Within their given time periods, these aqueducts impacted an entire region of Rome that had twice been cut off from the rest of the city because of its lack of a water supply and its remote location across the Tiber. The Aqua Traiana and Aqua Paola completely transformed this area by improving residents’ hygiene, building up an industrial district, and beautifying the area of Trastevere. This study -

A Survey of Excavations and Studies on Ostia (2004–2014)*

SURVEY ARTICLE A Survey of Excavations and Studies on Ostia (2004–2014)* CARLO PAVOLINI ABSTRACT The paper is a bibliographical and critical survey of the archaeological research on ancient Ostia and Portus in the decade 2004–2014. The first part deals with some general themes, such as cults, architectural typologies and urban history, decoration: wall-paintings, mosaics and marble, the guilds and their seats, trades, etc. The second part is a survey of individual monuments and buildings which have been the subject of recent excavations and interpretations. The critical problem of late antique Ostia is treated separately, as well as the archaeology of Isola Sacra and Portus, with the Imperial harbours. Keywords: Ostia; Portus; Isola Sacra; temples and cults; collegia; baths; domus; apartments; wall-painting; water supply; horrea; Late Antiquity; current research in archaeology The surveys and excavations carried out at Ostia and Portus in 2004–14 have produced an enormous quantity of information.1 I concentrate in this survey on books or articles published during this decade, with a very few exceptions where there is a pressing need to connect new and older publications. Major developments in this period include the complex identied near the mouth of the Tiber (the presumed Tempio dei Dioscuri); the series of new bath complexes brought to light in the south-eastern sector of Ostia, along the Via Severiana; the paintings and stuccoes from the Domus dei Bucrani, beneath the so-called ‘Schola del Traiano’; the investigations in the castellum aquae at Porta Romana; the information on the nal restoration and occupation phases of the Forum area and the monumental centre of Ostia; the results of geophysical studies on the Isola Sacra; the new series of excavations and surveys at Portus (the so-called ‘Palazzo * Among the many friends who have helped me to gather information I would like to express special thanks to Elizabeth Jane Shepherd and Claudio Salone. -

Incidenti Mortali 2000-2013

cProv PROVINCIACODICE NOME STRADA ESTESA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Incidenti Mortali 092 Cagliari SS39101 SS 391 - di Elmas 0,757 0 0 0 0 0 0 003 Novara SS59601 SS 596 - dei Cairoli 0,694 0 0 0 0 0 0 070 CampobassoSS71101 SS 711 - Tangenziale Ovest di Campobasso 1,8 0 0 0 0 0 0 028 Padova SS51501 SS 515 - Noalese 4,115 0 1 0 0 0 2 016 Bergamo SS63901 SS 639 - dei Laghi di Pusiano e di Garlate 2,277 1 0 0 0 0 0 015 Milano AA05101 A 51 - Tangenziale Est Milano 17,7 6 4 5 10 4 5 058 Roma SS00405 SS 004 dir - via Salaria 2,9 0 0 0 1 0 0 098 Lodi SS41201 SS 412 - della Val Tidone 3,415 0 0 0 0 0 0 034 Parma SS00936 SS 009 var/a - Tangenziale Sud di Parma 7,375 0 0 0 0 0 0 011 La Spezia RA01901 Raccordo La Spezia-Lerici 3,7 0 0 0 0 0 0 001 Torino SS02034 SS 020 var1 - Variante di La Loggia 3,8 0 0 0 0 0 0 046 Lucca SS01237 SS 012 var/b - Variante di Ponte a Moriano 4 0 0 0 0 0 1 001 Torino SS02434 SS 024 var - Variante Alpignano-Pianezza 8,1 0 0 0 0 0 0 057 Rieti NC26501 NSA 265 - ex SS 004 Variante Galleria Colle Giardino 4,26 0 0 0 0 0 0 015 Milano SS41201 SS 412 - della Val Tidone 8,525 2 0 0 2 1 0 108 Monza e dellaSS03501 Brianza SS 035 - dei Giovi 8,6 1 1 3 1 0 1 098 Lodi SS00905 SS 009 dir - Tangenziale Est di Lodi 4,366 0 0 0 0 0 0 072 Bari AA01421 A 14 - Raccordo per Tangenziale di Bari 4,6 0 0 0 0 0 0 034 Parma SS00934 SS 009 var - Tangenziale Nord Ovest di Parma 18,644 0 1 1 1 4 2 093 PordenoneNC03001 NSA 030 - di Montereale Valcellina 4,935 0 0 0 0 0 0 103 Verbano-Cusio-OssolaSS22901 SS 229 - del Lago d'Orta 9,889 0 2 1 1 0 1 -

April Newsletter Issue 3

CONFRATERNITY OF PILGRIMS TO ROME * NEWSLETTER APRIL 2008 No. 3 Contents 1 Editorial Alison Raju Chris George 2 “A Pilgrim’s Tale” in the footsteps of Sigeric, Archbishop of Canterbury Veronica O’Connor 10 The Seven Pilgrim Churches of Rome Almis Simans 18 Who was St. Maurice? Janet Skinner 20 Medieval Itineraries to Rome Peter Robins 28 Rome for the modern pilgrim: traces of Peter and Paul Howard Nelson 36 Michael Alberto Alberti 38 Reviews William Marques Alison Raju 42 Additions to the CPR Library Howard Nelson 45 Secretary's Notebook Confraternity of Pilgrims to Rome Founded November 2006 www.pilgrimstorome.org Chairman William Marques [email protected] Webmaster Ann Milner [email protected] Treasurer Alison Payne [email protected] Newsletter Alison Raju [email protected] Chris George [email protected] Secretary Bronwen Marques bronwyn.marques2hertscc.gov.uk Company Secretary Ian Brodrick [email protected] AIVF Liason Joe Patterson [email protected] Editorial This is the third issue of the Confraternity of Pilgrims to Rome's Newsletter. We started on a modest scale to begin with - two issues a year, June and December, in 2007 - but in 2008 we plan three: April, August and December. Eventually we hope to make it a quarterly publication. There are six articles, four book reviews, a listing of new additions to the CPR library and the section entitled “Secretary's Notebook,” containing short items of information likely to be of interest to our members. Veronica O’Connor has written an account of her experiences on her pilgrimage from Canterbury to Rome in 2002, after which Almis Simans tells us about the Seven Pilgrim Churches in Rome.