Fabrizio Natalini

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Feature Films

NOMINATIONS AND AWARDS IN OTHER CATEGORIES FOR FOREIGN LANGUAGE (NON-ENGLISH) FEATURE FILMS [Updated thru 88th Awards (2/16)] [* indicates win] [FLF = Foreign Language Film category] NOTE: This document compiles statistics for foreign language (non-English) feature films (including documentaries) with nominations and awards in categories other than Foreign Language Film. A film's eligibility for and/or nomination in the Foreign Language Film category is not required for inclusion here. Award Category Noms Awards Actor – Leading Role ......................... 9 ........................... 1 Actress – Leading Role .................... 17 ........................... 2 Actress – Supporting Role .................. 1 ........................... 0 Animated Feature Film ....................... 8 ........................... 0 Art Direction .................................... 19 ........................... 3 Cinematography ............................... 19 ........................... 4 Costume Design ............................... 28 ........................... 6 Directing ........................................... 28 ........................... 0 Documentary (Feature) ..................... 30 ........................... 2 Film Editing ........................................ 7 ........................... 1 Makeup ............................................... 9 ........................... 3 Music – Scoring ............................... 16 ........................... 4 Music – Song ...................................... 6 .......................... -

The Green Sheet and Opposition to American Motion Picture Classification in the 1960S

The Green Sheet and Opposition to American Motion Picture Classification in the 1960s By Zachary Saltz University of Kansas, Copyright 2011 Submitted to the graduate degree program in Film and Media Studies and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. ________________________________ Chairperson Dr. John Tibbetts ________________________________ Dr. Michael Baskett ________________________________ Dr. Chuck Berg Date Defended: 19 April 2011 ii The Thesis Committee for Zachary Saltz certifies that this is the approved version of the following thesis: The Green Sheet and Opposition to American Motion Picture Classification in the 1960s ________________________________ Chairperson Dr. John Tibbetts Date approved: 19 April 2011 iii ABSTRACT The Green Sheet was a bulletin created by the Film Estimate Board of National Organizations, and featured the composite movie ratings of its ten member organizations, largely Protestant and represented by women. Between 1933 and 1969, the Green Sheet was offered as a service to civic, educational, and religious centers informing patrons which motion pictures contained potentially offensive and prurient content for younger viewers and families. When the Motion Picture Association of America began underwriting its costs of publication, the Green Sheet was used as a bartering device by the film industry to root out municipal censorship boards and legislative bills mandating state classification measures. The Green Sheet underscored tensions between film industry executives such as Eric Johnston and Jack Valenti, movie theater owners, politicians, and patrons demanding more integrity in monitoring changing film content in the rapidly progressive era of the 1960s. Using a system of symbolic advisory ratings, the Green Sheet set an early precedent for the age-based types of ratings the motion picture industry would adopt in its own rating system of 1968. -

Dfltmwtmrt Latlg Gkmjma Serving Storrs Since 1896 VOL

dfltmwtmrt latlg Gkmjma Serving Storrs Since 1896 VOL. LXX, NO. 39 &tnrrs. (Cnmirrtirut FRIDAY, NOVEMBER 12, 1965 Student Senate Advisor Sees Trend Toward Accepted Responsibility "The Student Senate is showing will consist of representatives mittee of the Student Senate pe- a continuation of a trend toward from the fraternities, 2 sorority tition the administration for the more responsibility," announced women and 5 independents. provision of chairs with left- Jack Lamb, advisor to the leg- The Senate also passed a bill handed writing arms for left- islative branch at Wednesday to have the Public Relations Com- handed students. evening's meeting. In an attempt to point out to the campus legislators the fal- licies in the system of pre- Senate-WSGC Conflict senting bills, Lamb cited the need for Improved methods of bring- ing bills to the floor of the Sen- ate in a more orderly fashion. Over Dress Standards Lamb further specified several bills which were passed by the By passing amended Bill No. However, other issues are at Senate which he felt showed a 34, at a recent Senate meet- stake, beyond the question of lack of homework". ing, which changes dress stan- women's dress standards. As In regard to the ambiguous dards for men and women in the ASG President Andrew Dinnlman wording of several of the bills, Student Union, the Senate invoked said, "this Is an Internal, Con- Lamb singled out the bill con- the Associated Student Govern- stitutional conflict." It has be- PETER MACGILLIVRAY, campus-wide chairman for the Blood mobile; cerning the Final Examination ment (ASG) Constitution, which come a question of "If the Stu- Juliana Hleftje, Homecoming Queen; Marge McCann, captain of the schedule. -

Suso Cecchi D'amico

Suso Cecchi D'Amico Suso Cecchi D'Amico Nombre Giovanna Cecchi 21 de julio de 1914 Nacimiento Italia, Roma 31 de julio de 2010, 96 años Fallecimiento Italia, Roma Nacionalidad italiana Ocupación guionista, escritora Cónyuge Fedele D'Amico Hijos Silvia, Masolino y Caterina Padres Leonetta Pieraccini y Emilio Cecchi Suso Cecchi d'Amico (Giovanna Cecchi) (Roma, 21 de julio de 1914 – Roma, 31 de julio de 2010)1 , fue una de las más famosas guionistas del cine italiano, especialmente por sus guiones para Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Franco Zeffirelli, Mario Monicelli y otros realizadores del neorrealismo italiano. Era conocida como La Reina de Cinecittà. Biografía Hija del escritor y guionista Emilio Cecchi (1884-1966) y de la pintora Leonetta Pieraccini, perteneció a la alta burguesía intelectual romana de principios de siglo. Su padre la llamó "Suso" (sobrenombre de Susana en dialecto toscano). Cursó estudios en el Liceo Francés y durante la guerra debió refugiarse en una granja de la familia cercana a Florencia por sus convicciones antifascistas que la llevaron a unirse a la resistencia. Fue la guionista de más de cien largometrajes entre 1946 y 2006. Sus más relevantes trabajos fueron con Roberto Rossellini (Roma, ciudad abierta), Vittorio de Sica (Ladri di biciclette, Milagro en Milán), Luchino Visconti (El gatopardo, Senso, Rocco y sus hermanos, Bellissima, El extranjero, Ludwig, El inocente, Nosotras las mujeres (quinto episodio con Anna Magnani), Mario Monicelli (Casanova '70), Franco Zeffirelli (La fierecilla domada; Hermano sol, hermana luna, Jesús de Nazaret), Mauro Bolognini (Metello), y otros. Fue condecorada con la Orden al Mérito de la República Italiana y en 1994 se le concedió el León de Oro del Festival de Venecia en honor a su trayectoria. -

The Novel Map

The Novel Map The Novel Map Space and Subjectivity in Nineteenth-Century French Fiction Patrick M. Bray northwestern university press evanston, illinois Northwestern University Press www.nupress.northwestern.edu Copyright © 2013 by Northwestern University Press. Published 2013. All rights reserved. Printed in the United States of America 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Library of Congress Cataloging-in-Publication data are available from the Library of Congress. Except where otherwise noted, this book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. In all cases attribution should include the following information: Bray, Patrick M. The Novel Map: Space and Subjectivity in Nineteenth-Century French Fiction. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2013. The following material is excluded from the license: Illustrations and the earlier version of chapter 4 as outlined in the Author’s Note For permissions beyond the scope of this license, visit www.nupress.northwestern.edu An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high-quality books open access for the public good. More information about the initiative and links to the open-access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. Contents List of Illustrations vii Acknowledgments ix Author’s Note xiii Introduction Here -

La Dolce Vita) but Won None of Them

OCTOBER 11, 2000 LA DOLCE VITA Pathé Consortium Cinéma/Riama Film176 minutes DIRECTOR Federico Fellini SCRIPT Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondiy PRODUCER Guiseppe Amago, Franco Magli, Angelo Rizzoli MUSIC Nino Rota Marcello Mastroianni .... Marcello Rubini CINEMATOGRAPHER Otellor Anita Ekberg .... Sylvia Martelli Anouk Aimée ... Maddalena EDITOR Leo Cattozzo Yvonne Furneaux .... Emma COSTUME DESIGN Piero Gherardi Magali Noël .... Fanny Alain Cuny .... Steiner Annibale Ninchi .... Marcello's father FEDERICO FELLINI (20 January Walter Santesso .... Paparazzo Valeria Ciangottini .... Paola 1920, Rimini, Italy—31 October Audrey McDonald .... Sonia 1993, Rome) is best-known as a Polidor .... Clown director of films he wrote, and Lex Barker .... Robert deservedly so, but before he started Count Ivenda Dobrzensky .... Giovanni directing he co-scripted some of the (uncredited) great films of the Italian neo-realist Desmond O'Grady .... Steiner's Guest era, among them Roberto Rossellini’s (uncredited) Roma, città aperta (Rome, Open City 1946) and Paisà (Paisan, 1946). Prince Eugenio Ruspoli di Poggio Suasa Fellini directed 24 films, some of which are La Voce della luna 1989, .... Don Eugenio Mascalchi (uncredited) Ginger e Fred 1986, Casanova 1976, Amarcord 1974, Roma 1972, I Clowns 1971, Satyricon 1969, Giulietta degli spiriti 1965, 8 1963), Notti di Cabiria 1957, and I Vitelloni 1953. He was nominated for 11 writing and directing Oscars (including both for La Dolce Vita) but won none of them. Four of his films received the Best Foreign Language Film award: La Strada, Notti di Cabiria, 8 and Amarcord. He received the Academy’s Lifetime Achievement Award in 1993. His death could have been a scene from one of his movies: While recovering from difficult heart surgery he choked on half a mozzarella ball. -

L'armata Brancaleone

Cineforum G. Verdi 31°anno 17° film 8 - 9 – 10 – 11 febbraio 2006 [email protected] voleva più produrlo. Per convincerlo a Monicelli interessa aggiungere un'altra L’Armata rischiare, decisi allora di rinunciare al mio pala alla ricostruzione nazional-popolare compenso, avrei preso un tot sugli incassi, della storia italiana; e, se ci fossero stati, se no amen». Il film contemporaneamente, ricreare su uno Brancaleone uscì in sordina ma in breve divenne sfondo inedito il gruppo di piccoli campione di incassi; pochi giorni dopo tutti perdenti che anima le sue opere meglio CAST TECNICO ARTISTICO canticchiavano il celebre “Branca, Branca, riuscite. Da questo punto di vista, anche Regia: Mario Monicelli Branca … Leon, Leon, Leon”. Con grande l'invenzione della vulgata post-latina non Sceneggiatura: Age, Scarpelli, Mario Monicelli efficacia ne parla Stefano Della Casa nella è poi tanto distante dal gergo malavitoso Fotografia: Carlo Di Palma collana de “Il Castoro Cinema” (7-8/86). di I soliti ignoti e dal successivo dialetto Scenografia e Costumi: Piero Gherardi Pur essendo sicuramente uno degli sportivo-spettacolare del delicato Musica: Carlo Rustichelli esempi più classici della commedia Temporale Rosy. E l’ambientazione Montaggio: Ruggero Mastroianni all'italiana, la saga di Brancaleone evoca storica rende più facile inserire quel (Italia, 1966) richiami tematici molto ampi e discussi, senso di morte che sottende gran parte Prodotto da: Mario Cecchi Gori per Fair Film che rivelano quanto siano sfuggenti i del cinema di Monicelli, soprattutto -

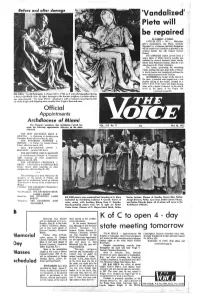

Pieta Will Be Repaired K of C to Open 4

Before and after damage 'Vandalized' Pieta will be repaired By JAMES C. O'NEILL VATICAN CITY - (NC) - Michelan- gelo's masterpiece, the Pieta, severely damaged by a hammer-wielding Hungarian will be restored as faithfully as possible to its original beauty but will remain forever flawed. The 6,700-pound statue carved from a single block of white Cararra marble was smashed by several hammer blows shortly before noon Pentecost Sunday, May 20, in its side chapel in St. Peter's Basilica. The statue, portraying the sorrowing Virgin holding the limp, dead body of Christ, is world famous and considered perhaps the most valued treasure of the Vatican. ACCORDING to visitors in the church at the time, a bearded man leaped over a low marble railing of the chapel, jumped on a table in front of the statue and began flailing away with a mason's hammer. In the rain of blows on the figure, of the Virgin the (continued on page 21) CHE PIETA," by Michelangelo, is shown left in 1964 as it was photographed during »e New York World's Fair. At right, damage to the fqmous sculpture is evident after a tan, who shouted, "I'm Jesus Christ," attacked it with a hammer severing the left rm of the Virgin and chipping some marble from Virgin's face and nose. Official ••• Appointments Archdiocese of Miami The Chancery announces that Archbishop Carroll has VOL. XIV No. 11 May 26, 1972 made the following appointments effective on the dates indicated. *•/ *! T ' . ' • THE MOST REVEREND RENE H. j ; GRACIDA — to Chairman of Arehdiocesan £. -

Inventory to Archival Boxes in the Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division of the Library of Congress

INVENTORY TO ARCHIVAL BOXES IN THE MOTION PICTURE, BROADCASTING, AND RECORDED SOUND DIVISION OF THE LIBRARY OF CONGRESS Compiled by MBRS Staff (Last Update December 2017) Introduction The following is an inventory of film and television related paper and manuscript materials held by the Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division of the Library of Congress. Our collection of paper materials includes continuities, scripts, tie-in-books, scrapbooks, press releases, newsreel summaries, publicity notebooks, press books, lobby cards, theater programs, production notes, and much more. These items have been acquired through copyright deposit, purchased, or gifted to the division. How to Use this Inventory The inventory is organized by box number with each letter representing a specific box type. The majority of the boxes listed include content information. Please note that over the years, the content of the boxes has been described in different ways and are not consistent. The “card” column used to refer to a set of card catalogs that documented our holdings of particular paper materials: press book, posters, continuity, reviews, and other. The majority of this information has been entered into our Merged Audiovisual Information System (MAVIS) database. Boxes indicating “MAVIS” in the last column have catalog records within the new database. To locate material, use the CTRL-F function to search the document by keyword, title, or format. Paper and manuscript materials are also listed in the MAVIS database. This database is only accessible on-site in the Moving Image Research Center. If you are unable to locate a specific item in this inventory, please contact the reading room. -

^VOICJB Russia, China and Viets Weekly Publication of the Diocese of Miami the VOICE by JAMES C

HALT WAR, POPES PLEA TO WORLD LEADERS Peace Messages To LBJ, ^VOICJB Russia, China And Viets Weekly Publication of the Diocese of Miami THE VOICE BY JAMES C. O'NEILL P.O. Box 1059 VATICAN CITY (NC) — Pope Paul VI made peace his first concern of Covering the 16 Counties of South Florido Miami, Fla. 33138 the new year by sending personal messages to the leaders of the U.S., the So- Return Requested viet Union, Communist China and North and South Viet Nam to urge them to . Price $5 a year ... 15 cents a copy work for a settlement of the Vietnamese war. Separate messages were sent to Soviet President Nikolai Podgorny, Red VOL. VII, NO. 43 JANUARY 7, 1966 China's chieftain Mao Tse-tung, President Ho Chi Minh of North Viet Nam and Gen. Nguyen Van Thieu, leader of the South Viet Nam government. DURING LATE APRIL On Christmas the Pope had sent messages to the North and Bishop Carroll Will Lead South Viet Nam leaders thank- ing them for their "pacific ges- Pilgrimage To Polish Shrine ture" in agreeing to a 30-hour Christmas truce in the Vietna- Bishop Coleman F. Carroll pilgrimage to Our Lady's sacred mese fighting. has announced that he will lead shrine in Poland." a pilgrimage celebrating Po- Bishop Carroll continued, "I The following day, at his us- land's One Thousand Years of pray that many will join me in ual Sunday noon appearance at Christianity in late April. this holy pilgrimage." his window overlooking St. Peter's Square, the Pope re- Bishop Carroll will guide Cath- Poland considers itself a Christian nation from the mo- peated his peace appeal to the olics to the shrine of the Virgin ment when its first King, Duke world, urging everyone to make of Jasna Gora in Czestochowa Mieszko, accepted Baptism pri- the achievement of peace a for the national Millennium cel- or to marrying the Catholic New Year-'s resolution. -

Bilan Italy - 2002

Bilan Italy - 2002 9/29/21 7:32:12 AM Tel: +33 (0)1 47 53 95 80 / Fax +33 (0)1 47 05 96 55 / www.unifrance.org SIRET 784359069 00043 / NAF 8421Z / TVA FR 03784359069 French films and the Italian television market in 1998 In 1998, 481 French films were programmed on television channels in Italy. This was the fourth consecutive year of growth in the number of French films scheduled (359 in 1995, 379 in 1996, and 404 in 1997). 91 films were programmed on Telepiu, and 390 on the free TV channels. Italian TV channels also devoted a larger share of their line-up to French fare. Of the more than 12,000 movie broadcasts, French films were aired 955 times, taking out 7.8% of film slots, showing an increase of 3.4 points compared with 1997. Their share of movie airtime rose significantly on the free TV channels, up from 1.9% to 5.3%. Traditionally giving greatest exposure to French films, RAI 3 bested past records this year. With 107 titles programmed, it outstripped even Telepiu, the specialist movie channel, in which Canal Plus had recently acquired a stake. The three public broadcasters stepped up the number of French films offered in 1998, demonstrated by an increase on RAI 1 from 41 titles broadcast in 1997 to 77 in 1998, and on RAI 2, from 30 to 32 titles. Of all the commercial channels, Rete 4 had always been the most oriented to French films. This year, it broadcast 84 titles, 38 more than the previous year. -

"Casanova '70" - Regia Mario Monicelli - 1964 - Gli Attori Marisa Mell E Marcello Mastroianni

SIRBeC scheda AFRLIMM - IMM-6x010-0006041 Scena del film "Casanova '70" - Regia Mario Monicelli - 1964 - Gli attori Marisa Mell e Marcello Mastroianni Non identificato; Monicelli, Mario Link risorsa: https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-6x010-0006041/ Scheda SIRBeC: https://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede-complete/IMM-6x010-0006041/ SIRBeC scheda AFRLIMM - IMM-6x010-0006041 CODICI Unità operativa: 6x010 Numero scheda: 6041 Codice scheda: IMM-6x010-0006041 Visibilità scheda: 3 Utilizzo scheda per diffusione: 03 Tipo di scheda: AFRLIMM SOGGETTO SOGGETTO Indicazioni sul soggetto: Casanova '70 - Mario Monicelli - 1964 Identificazione: Scena del film "Casanova '70" - Regia Mario Monicelli - 1964 - Gli attori Marisa Mell e Marcello Mastroianni Nomi [1 / 2]: Mastroianni, Marcello Nomi [2 / 2]: Mell, Marisa CLASSIFICAZIONE Altra classificazione: fiction / scena di genere LUOGO E DATA DELLA RIPRESA LOCALIZZAZIONE Stato: Italia Data: 1964 DATAZIONE GENERICA Secolo: XX Frazione di secolo: terzo quarto DATAZIONE SPECIFICA Da: 1964 A: 1964 DEFINIZIONE CULTURALE Pagina 2/8 SIRBeC scheda AFRLIMM - IMM-6x010-0006041 AUTORE DELLA FOTOGRAFIA [1 / 2] Nome scelto (autore personale): Non identificato AUTORE DELLA FOTOGRAFIA [2 / 2] Nome scelto (autore personale): Monicelli, Mario Dati anagrafici/estremi cronologici: 1915/ 2010 Riferimento all'intervento: regista Codice scheda autore: AUF-6x010-0000056 Motivazione dell'attribuzione: documentazione COMPILAZIONE COMPILAZIONE Data: 2011 Nome: Parisi, Marcello Funzionario