Deutsche Mittelalter in Seinen Dichtungen 3

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Class, Nation and the Folk in the Works of Gustav Freytag (1816-1895)

Private Lives and Collective Destinies: Class, Nation and the Folk in the Works of Gustav Freytag (1816-1895) Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy Benedict Keble Schofield Department of Germanic Studies University of Sheffield June 2009 Contents Abstract v Acknowledgements vi 1 Introduction 1 1.1 Literature and Tendenz in the mid-19th Century 1 1.2 Gustav Freytag: a Literary-Political Life 2 1.2.1 Freytag's Life and Works 2 1.2.2 Critical Responses to Freytag 4 1.3 Conceptual Frameworks and Core Terminology 10 1.4 Editions and Sources 1 1 1.4.1 The Gesammelte Werke 1 1 1.4.2 The Erinnerungen aus meinem Leben 12 1.4.3 Letters, Manuscripts and Archival Material 13 1.5 Structure of the Thesis 14 2 Political and Aesthetic Trends in Gustav Freytag's Vormiirz Poetry 17 2.1 Introduction: the Path to Poetry 17 2.2 In Breslau (1845) 18 2.2.1 In Breslau: Context, Composition and Theme 18 2.2.2 Politically Responsive Poetry 24 2.2.3 Domestic and Narrative Poetry 34 2.2.4 Poetic Imagination and Political Engagement 40 2.3 Conclusion: Early Concerns and Future Patterns 44 3 Gustav Freytag's Theatrical Practice in the 1840s: the Vormiirz Dramas 46 3.1 Introduction: from Poetry to Drama 46 3.2 Die Brautfahrt, oder Kunz von der Rosen (1841) 48 3.2.1 Die Brautfahrt: Context, Composition and Theme 48 3.2.2 The Hoftheater Competition of 1841: Die Brautfahrt as Comedy 50 3.2.3 Manipulating the Past: the Historical Background to Die Brautfahrt 53 3.2.4 The Question of Dramatic Hero: the Function ofKunz 57 3.2.5 Sub-Conclusion: Die -

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Vorwort : 17 I. Mittelalter 21 Hrabanus Maurus Veni creator, spiritus 28 Unbekannt St. Galler Übersetzung des Paternoster 28 Otfrid von Weißenburg Aus dem Evangelienbuch 29 Unbekannt Der zweite Merseburger Zauberspruch 30 Unbekannt Das Hildebrandslied 30 Unbekannt Carmina Burana 33 Unbekannt Volkstümliches Liebeslied 33 Der von Kürenberg Ich zöch mir einen valken 33 Albreht von Johansdorf Ich vant äne huote 34 Heinrich von Morungen Owe, sol aber mir iemer me 35 Wolfram von Eschenbach Tagelied 35 Hartmann von Aue Erec. Auszug 36 Gottfried von Straßburg Tristan und Isolde. Auszug 40 Unbekannt Das Nibelungenlied. 1. Aventiure. Auszug 41 Walther von der Vogelweide Nemt, frouwe, disen kränz! . 42 Walther von der Vogelweide Under der linden 43 Walther von der Vogelweide Ich saz üfeime steine 43 Oswald von Wolkenstein Zergangen ist meins hertzen we 44 II. Humanismus — Reformation — Barock 47 Johannes von Tepl Der Ackermann aus Böhmen. Auszug 54 http://d-nb.info/900275324 6 Inhaltsverzeichnis Conrad Celtis Ars versificandi et carminum. Auszug 55 Ulrich von Hutten und Crotus Rubeanus Epistolae obscurorum virorum (Dunkelmännerbriefe). Erster Brief 56 Unbekannt Ein kurtzweilig lesen von Dyl Ulenspiegel. Die 31. Histori 58 Ulrich von Hutten Ain new Lied herr Virichs von Hutten 59 Martin Luther Eine feste Burg ist unser Gott 60 Martin Luther Sendbrief vom Dolmetschen. Auszug 61 Martin Opitz Buch von der Deutschen Poeterey. Auszug 63 Unbekannt Sonett 64 Martin Opitz Sonett. Aus dem Italienischen Petrarchae 64 Paul Fleming Er verwundert sich seiner Glückseeligkeit 64 Andreas Gryphius Vanitas, vanitatum et omnia vanitas 65 Andreas Gryphius Threnen des Vatterlandes. Anno 1636 65 Sigmund von Birken Die Rechtens Wage 65 Friedrich von Logau Sinn-Gedichte 66 Angelus Silesius Geistreiche Sinn- und Spruchreime 66 Christian Hofmann von Hofmannswaldau Vergänglichkeit der Schönheit 67 Christian Hofmann von Hofmannswaldau Er ist gehorsam 67 Christian Hofmann von Hofmannswaldau Poetische Grabschrifften 67 Daniel Casper von Lohenstein Sophonisbe. -

I. Verzeichnis Der Ausgewerteten Periodika 649 II. Allgemeines 657 Allgemeines – Grundlagen 657

Inhalt I Inhalt I. Verzeichnis der ausgewerteten Periodika 649 II. Allgemeines 657 Allgemeines – Grundlagen 657. Organisation, Institute, Gesellschaften, Kongresse 659. Bibliographien 661. Handschriftenverzeichnisse, Be‐ standsverzeichnisse 661. Sammelwerke, Festschriften 663. Wissen‐ schafts- und Gelehrtengeschichte 664 III. Germanische Altertumskunde 670 IV. Allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft 670 Sprachphilosophie 670. Allgemeine Sprachwissenschaft 671. Kontrasti‐ ve Sprachwissenschaft 671. Indogermanische Sprachwissenschaft 677 V. Germanische Sprachen 677 VI. Ostgermanische Sprachen 678 VII. Nordgermanische Sprachen 678 VIII. Westgermanische Sprachen 679 IX. Altniederländisch und Mittelniederländisch 680 X. Deutsch in seiner Gesamtentwicklung 680 XI. Althochdeutsch (8. Jh.–1050) und Altniederdeutsch (9.–12. Jh.) 681 XII. Mittelhochdeutsch (1050–1350) und Mittelniederdeutsch (13. Jh.–1650) 682 XIII. Frühneuhochdeutsch (1350–1650) 683 XIV. Neuhochdeutsch (1650–1945) 685 XV. Deutsche Sprache nach 1945 bis zur Gegenwart 689 Allgemeines 689. Phonetik – Phonologie – Graphemik – Orthogra‐ phie 689. Morphologie – Syntax 690. Semantik – Semiotik 693. Wort‐ bildung – Phraseologie 694. Pragmalinguistik – Textlinguistik – Ge‐ sprächsforschung 695. Soziolinguistik – Sprachkritik – Sprachpoli‐ tik 700. Psycholinguistik – Spracherwerbsforschung – Sprachverstehens‐ forschung 704. Sprechwissenschaft – Rhetorik – Stilistik 705. Didaktik: Sprache 706 XVI. Deutsch als Fremdsprache 718 XVII. Varietätenlinguistik 726 Allgemeines 726. Hochdeutsche -

Abstracts Massimiliano Bampi

3 (2011) (Poesia del Medioevo Tedesco / Medieval German Poetry) Comitato di Redazione / Editorial Board Fabrizio D. Raschellà (Università di Siena) – Direttore responsabile / Editor-in-chief Fulvio Ferrari (Università di Trento) – Presidente dell’AIFG Lucia Sinisi (Università di Bari) – Consigliere dell’AIFG Alessandro Zironi (Università di Bologna) – Consigliere dell’AIFG Comitato Scientifico / Scientific Committee Maria Grazia Saibene (Università di Pavia) – Coordinatore / Coordinator Maria Grazia Cammarota (Università di Bergamo) Christoph Huber (Eberhard-Karls-Universität Tübingen) Maria Vittoria Molinari (Università di Bergamo) Verio Santoro (Università di Salerno) ABSTRACTS MASSIMILIANO BAMPI, ‘Ein heiden was der erste man / den got machen began: der narrative Aufbau des Toleranz-Begriffs im Willehalm Wolframs von Eschenbach’, Filologia Germanica – Germanic Philology 3 (2011), pp. 1-22. ‘EIN HEIDEN WAS DER ERSTE MAN / DEN GOT MACHEN BEGAN’: THE NARRATIVE CONSTRUCTION OF THE CONCEPT OF TOLERANCE IN WOLFRAM VON ESCHENBACH’S ‘WILLEHALM’. Over the past few years, scholars have been devoting increasingly more attention to Wolfram’s Willehalm, primarily because of Gyburg’s so-called Toleranzrede and its theological implications. The aim of the present paper is to analyse the narrative construction of the concept of tolerance by examining how the figure of Gyburg and its interaction with other narrative instances (i.e. the narrator and other characters) in Wolfram’s work are constructed on the diegetic level to articulate a complex discourse on religious alterity from different standpoints, both within and outside the Christian world. MARIA GRAZIA CAMMAROTA, ‘L’alterità religiosa in Die Heidin’, Filologia Germanica – Germanic Philology 3 (2011), pp. 23-46. RELIGIOUS OTHERNESS IN ‘DIE HEIDIN’. In the age of the Crusades the antagonistic encounter between Christian Europe and the Muslim Near East gave rise to a wealth of literary production in which the image of the ‘pagans’ oscillates from demonization to idealization. -

Liste Aller Lehrveranstaltungen Seit 1998

Dr. Jan Cölln Rostock, den 10. 10. 2020 Übersicht über die Lehrveranstaltungen (bis WS 2020/21) INSTITUT FÜR GERMANISTIK DER UNIVERSITÄT ROSTOCK (SEIT WINTERSEMESTER 2001/2002) sprachgeschichtliche Lehrveranstaltungen im Grundstudium ▪ jedes Semester Mittelhochdeutsch (2 x 2 SWS PS) ▪ 2001/02 – 2010/11 jedes WS: Geschichte der deutschen Sprache im Überblick (2 SWS Vorlesung/PS für Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Lehramt an Haupt- und Realschulen [Deutsch als Zweitfach] und Sonderschulpädagogik) literaturwissenschaftliche Seminare im Grundstudium (in chronologischer Reihenfolge, beginnend beim aktuellsten Seminar) ▪ Kriminalfälle in der deutschen Erzählliteratur des Mittelalters ▪ Elfe und Nachtigall. Minnesang als Liebeskunst in der Lyrik des Thüringer miles emeritus Heinrich von Morungen ▪ Imaginationen der Vergebung. Höfische Sünder in legendarischen Erzählungen Hartmanns von Aue ▪ Iwein, der Löwenritter. Ein mhd. Artusroman und seine Bearbeitung als Jugendbuch ▪ Staufer, Welfen, Päpste. Politische Lyrik Walthers von der Vogelweide ▪ Marienlyrik in Mittelalter und Moderne ▪ Erotische Lyrik im Mittelalter ▪ Erbarmen mit den Liebenden. Erzählstrategien im Tristanroman Gottfrieds von Straßburg ▪ Rhetorische Strategien mittelalterlicher Liedlyrik: das Beispiel Walther von der Vogelweide ▪ Der Untergang der Nibelungen. Formen mittelalterlichen Erzählens von heldenepischen Stoffen im ‚Nibelungenlied‘ und in der ‚Klage‘ ▪ Heilige, Ritter, höfische Damen und Mörder. Erzählungen im Mittelalter ▪ Mittelalterrezeption in Romantik und Moderne -

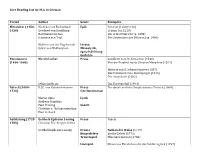

Core Reading List for M.A. in German Period Author Genre Examples

Core Reading List for M.A. in German Period Author Genre Examples Mittelalter (1150- Wolfram von Eschenbach Epik Parzival (1200/1210) 1450) Gottfried von Straßburg Tristan (ca. 1210) Hartmann von Aue Der arme Heinrich (ca. 1195) Johannes von Tepl Der Ackermann aus Böhmen (ca. 1400) Walther von der Vogelweide Lieder, Oskar von Wolkenstein Minnelyrik, Spruchdichtung Gedichte Renaissance Martin Luther Prosa Sendbrief vom Dolmetschen (1530) (1400-1600) Von der Freyheit eynis Christen Menschen (1521) Historia von D. Johann Fausten (1587) Das Volksbuch vom Eulenspiegel (1515) Der ewige Jude (1602) Sebastian Brant Das Narrenschiff (1494) Barock (1600- H.J.C. von Grimmelshausen Prosa Der abenteuerliche Simplizissimus Teutsch (1669) 1720) Schelmenroman Martin Opitz Lyrik Andreas Gryphius Paul Fleming Sonett Christian v. Hofmannswaldau Paul Gerhard Aufklärung (1720- Gotthold Ephraim Lessing Prosa Fabeln 1785) Christian Fürchtegott Gellert Gotthold Ephraim Lessing Drama Nathan der Weise (1779) Bürgerliches Emilia Galotti (1772) Trauerspiel Miss Sara Samson (1755) Lustspiel Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück (1767) 2 Sturm und Drang Johann Wolfgang Goethe Prosa Die Leiden des jungen Werthers (1774) (1767-1785) Johann Gottfried Herder Von deutscher Art und Kunst (selections; 1773) Karl Philipp Moritz Anton Reiser (selections; 1785-90) Sophie von Laroche Geschichte des Fräuleins von Sternheim (1771/72) Johann Wolfgang Goethe Drama Götz von Berlichingen (1773) Jakob Michael Reinhold Lenz Der Hofmeister oder die Vorteile der Privaterziehung (1774) -

The Portrayal of Zorn in Hartmann Von Aue's

This electronic thesis or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ The Portrayal of zorn in Hartmann von Aue’s Arthurian Romances and in Wolfram von Eschenbach’s Parzival Regulski, Carol Awarding institution: King's College London The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. END USER LICENCE AGREEMENT Unless another licence is stated on the immediately following page this work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ You are free to copy, distribute and transmit the work Under the following conditions: Attribution: You must attribute the work in the manner specified by the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Non Commercial: You may not use this work for commercial purposes. No Derivative Works - You may not alter, transform, or build upon this work. Any of these conditions can be waived if you receive permission from the author. Your fair dealings and other rights are in no way affected by the above. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 26. Sep. 2021 This electronic theses or dissertation has been downloaded from the King’s Research Portal at https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/ Title: The Portrayal of zorn in Hartmann von Aue’s Arthurian Romances and in Wolfram von Eschenbach’s Parzival Author: Carol Regulski The copyright of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without proper acknowledgement. -

Weiterführende Bibliographie

886 Weiterführende Bibliographie Vorbemerkung: Die Literaturangaben am Schluß der einzelnen Artikel nennen in der Regel neuere bis neueste Publikationen, von denen aus weitergearbeitet werden kann. Soweit es möglich war, wurden stets das Werk und die Biographie umfassende Titel aufgeführt. Zum Teil mußte auf ältere, in einigen Fällen bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Arbeiten verwiesen werden, weil keine vergleichbaren neueren Ver öffentlichungen vorliegen. Auch über jüngste Autoren der Gegenwartsliteratur kön• nen in einigen Fällen nur Zeitungs- oder Zeitschriftenveröffentlichungen angegeben werden. Generell sei darauf hingewiesen, daß die Sammlung Metzler über zahlreiche Autorenbände verfügt, die nicht immer bibliographisch ertaßt wurden; dies trifft auch für die Reihe der Towohlt monographien und auf die einzelnen Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur gewidmeten Hefte der Reihe Text + Kritik zu. Lexika Albrecht, Günter u. a.: Lexikon deutschsprachiger Schriftsteller. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Leipzig 1972/Kronberg/Ts. 1974. Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.): Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwarts literatur. (s Bände) München 1982 ff. Loseblattsammlung. Barck, Simone/Schlenstedt, SilvialBürgel, Tanja/Gier, VolkerlSchil1er, Dieter (Hrsg.): Lexikon sozialistischer Literatur. Ihre Geschichte in Deutschland bis 1945. Stuttgart 1994· Brauneck, Manfted (Hrsg.): Autorenlexikon deutschsprachiger Literatur des 20. Jahr hunderts. Reinbek bei Hamburg 31988. Brinker-Gabler, Gisela/Ludwig, Karola/Wölffen, Angela: Lexikon -

Reclams Buch Der Deutschen Gedichte

1 Reclams Buch der deutschen Gedichte Vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert Ausgewählt und herausgegeben von Heinrich Detering Reclam 2 3 Reclams Buch der deutschen Gedichte Band i 4 4., durchgesehene und erweiterte Auflage Alle Rechte vorbehalten © 2007, 2017 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart Gestaltung bis S. 851: Friedrich Forssman, Kassel Gestaltung des Schubers: Rosa Loy, Leipzig Satz: Reclam, Ditzingen Druck und buchbinderische Verarbeitung: GGP Media GmbH, Pößneck Printed in Germany 2017 reclam ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart isbn 978-3-15-011090-4 www.reclam.de Inhalt 5 Vorwort 9 [Merseburger Zaubersprüche] 19 • [Lorscher Bienensegen] 19 • Notker iii. von St. Gallen 20 • Der von Kürenberg 20 • Albrecht von Johansdorf 21 • Dietmar von Aist 23 • Friedrich von Hausen 24 • Heinrich von Morungen 25 • Heinrich von Veldeke 28 • [Du bist mîn, ich bin dîn] 29 • Hartmann von Aue 30 • Reinmar 30 • Walther von der Vogelweide 34 • Wolfram von Eschenbach 46 • Der Tannhäuser 48 • Neidhart 52 • Ulrich von Lichtenstein 55 • Mechthild von Magdeburg 57 • Konrad von Würzburg 59 • Frauenlob 61 • Johannes Hadloub 62 • Mönch von Salzburg 63 • Oswald von Wolkenstein 65 • Hans Rosenplüt 71 • Martin Luther 71 • Ulrich von Hutten 74 • Hans Sachs 77 • Philipp Nicolai 79 • Georg Rodolf Weckherlin 81 • Martin Opitz 83 • Simon Dach 85 • Johann Rist 91 • Friedrich Spee von Lan- genfeld 93 • Paul Gerhardt 96 • Paul Fleming 104 • Johann Klaj 110 • Andreas Gryphius 111 • Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau -

Hartmann Von Aue, Michel Foucault, and the Uses of the Past TRANSIT Vol

Schultz: Thinking Sexuality Differently: Hartmann von Aue, Michel Foucault, and the… Thinking Sexuality Differently: Hartmann von Aue, Michel Foucault, and the Uses of the Past TRANSIT vol. 10, no. 1 James A. Schultz The studies that follow . are the record of a long and tentative exercise that needed to be revised and corrected again and again. It was a philosophical exercise. The object was to learn to what extent the effort to think one’s own history can free thought from what it silently thinks, and so enable it to think differently. – Michel Foucault, The Use of Pleasure In these words from the introduction to the second volume of his history of sexuality,1 Foucault suggests that a certain kind of engagement with the past might enable us to think differently. The volume that follows, a history of sexuality, would represent then an effort to engage with the past in a way that might enable us to think differently about sexuality. Writing at the end of the twelfth century, Hartmann von Aue does something similar. He uses the Arthurian past to enable him to think differently about what he calls love but which includes much of what we would call sexuality. In an attempt to make this claim plausible, I will first review some medieval views about the use of history and then explore the extent to which Hartmann, in Iwein, claims to be writing a history. Second, I will try to show how, in both Erec and Iwein, Hartmann uses the Arthurian past to think about sexuality in ways that might provoke his readers and auditors to think differently. -

1. Layout Meißen.Indd

INHALT Vorbemerkung .................................................... 9 Prolog ........................................................... 12 Meißen in seinem Zusammenhang mit der überregionalen Literatur- und Ideengeschichte Mittelalter und Minnesang .......................................... 21 Frauenlob; Dietrich der Bedrängte, Heinrich von Morungen und Walther von der Vogelweide; Heinrich der Erlauchte; fraglich: Tannhäuser und Reinmar von Zweter Reformation, neulateinische Dichtung und philosophisch- religiöses Schrifttum ............................................... 34 Georg Fabricius, Valentin Weigel und Simon Sten; Pomarius; Philipp Melanchthon und Luthers Streitschrift Wider den neuen Abgott und alten Teufel; Johannes Kentmann; Laurentius Faustus Das Zeitalter des Barock ............................................. 56 mittelbar: Heinrich Anselm von Ziegler und Klipphausen und Paul Fleming; Johann Klaj; Christian Jacob Koitsch; Dietrich von Miltitz (I), Justus Gottfried Rabener und Johann Jacob Stübel Die Epoche der Aufklärung .......................................... 69 Karl Christian Gärtner, Gottlieb Wilhelm Rabener, Christian Fürchtegott Gellert und Gotthold Ephraim Lessing; Johann Elias Schlegel und Johann Adolf Schlegel; Christian Adolph Klotz; Gottlieb Fuchs; Johann Christoph Gottscheds Wochen- schrift Der Biedermann Afranische Absolventen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts .............. 96 Samuel Hahnemann; Carl Gottlieb Hering; August Friedrich Ernst Langbein und Friedrich Gustav Schilling Inhalt Gäste während -

IV. Allgemeine Und Indogermanische Sprachwissenschaft

Inhalt V Inhalt I. Verzeichnis der ausgewerteten Periodika ............ 477 II. Allgemeines .......................... 485 Allgemeines – Grundlagen 485. Organisation, Institute, Gesellschaften, Kongresse 485. Bibliographien 488. Handschriftenverzeichnisse, Be‐ standsverzeichnisse 489. Sammelwerke, Festschriften 489. Wissen‐ schafts- und Gelehrtengeschichte 490 III. Germanische Altertumskunde .................. 492 IV. Allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft ..... 495 Sprachphilosophie 495. Allgemeine Sprachwissenschaft 496. Kontrastive Sprachwissenschaft 499. Indogermanische Sprachwissenschaft 508 V. Germanische Sprachen ..................... 508 VI. Ostgermanische Sprachen ................... 510 VII. Nordgermanische Sprachen .................. 511 VIII. Westgermanische Sprachen .................. 511 IX. Altniederländisch und Mittelniederländisch .......... 511 X. Deutsch in seiner Gesamtentwicklung ............. 512 XI. Althochdeutsch (8. Jh.–1050) und Altniederdeutsch (9.–12. Jh.) 513 XII. Mittelhochdeutsch (1050–1350) und Mittelniederdeutsch (13. Jh. – 1650) ......................... 514 XIII. Frühneuhochdeutsch (1350–1650) ............... 515 XIV. Neuhochdeutsch (1650–1945) ................. 516 XV. Deutsche Sprache nach 1945 bis zur Gegenwart ........ 516 Allgemeines 516. Phonetik – Phonologie – Graphemik – Orthogra‐ phie 517. Morphologie – Syntax 518. Semantik – Semiotik 520. Wortbil‐ dung – Phraseologie 521. Pragmalinguistik – Textlinguistik – Gesprächs‐ forschung 523. Soziolinguistik – Sprachkritik – Sprachpolitik