La Peste Negra En Navarra. La Catástrofe Demográfica De

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

El Futuro Después Del COVID-19 Alejandro Grimson …………………………………………………………………….……………………… 01

El futuro después del COVID - 19 Autores Alarcón Maffía Alemán Malamud Barrancos Mignolo Boron Moreno Cabezón Cámara Palermo Canelo Rebón Carreiras Sarlo Casullo Segato Fidanza Svampa Follari Sztulwark Forster Tokatlian Giunta Valdettaro González Viale López Waisbord El futuro después del COVID - 19 ISBN 978-987-4015-13-6 Autoridades Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner Jefe de Gabinete de Ministros Lic. Santiago Cafiero Titular Argentina Futura Dr. Alejandro Grimson Idea y dirección Dr. Alejandro Grimson Coordinación Lila Siegrist, Federico Escribal y Nahuel Sosa Diseño DG. María Paula Caia Zotes Ilustración Costhanzo Edición Gabriela Llamosas, Emiliano Gullo y Alejandra Kern Colaboración Manuel Eguía y Kevin Fillmore Índice Presentación El futuro después del COVID-19 Alejandro Grimson …………………………………………………………………….……………………… 01 Parte 1 El Estado que viene; desafíos y emergencias 1. Después del aislamiento Roberto Follari ………………………….…………………………………………………….………….……… 09 2. Igualdad, solidaridad y nueva estatalidad. El futuro después de la pandemia Paula Canelo ………………………….……………………………………………………….………..….……… 17 3. La crítica y el “Estado fuerte” Diego Sztulwark ………………………….……………………………………………………….……..……… 26 4. El coronavirus, Argentina y la compresión del tiempo Vicente Palermo ………………………….……………………………………………………….……...…..… 36 5. Sobre las perspectivas nuevas del lenguaje público y estatal Horacio González ………………………….……………………………………………………….……...…… 44 6. Conjeturas para después de la pandemia -

Anuario 2008 [email protected] Anuario 2008 PAG

2008 Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento Anuario O’donnell, 34. 3ºD 28009 Madrid Tel.: 91 522 43 74 • Fax: 91 521 37 42 Anuario 2008 [email protected] www.adese.es Anuario 2008 PAG. 005 Carta del presidente PAG. 006 aDeSe, un año de logros PAG. 010 El mercado español del videojuego. Balance de un año PAG. 011 Radiografía del sector PAG. 016 Inversión publicitaria PAG. 018 Mercado mundial del sector del videojuego PAG. 022 Europa PAG. 030 América PAG. 033 Asia y Pacífico PAG. 036 Los videojuegos más vendidos de 2008 PAG. 037 Top 50 PAG. 039 Top 5 por compañía PAG. 044 Galardones aDeSe 2008 PAG. 050 Efectos positivos de los videojuegos PAG. 060 Noticias del sector PAG. 066 Las grandes citas del sector PAG. 080 Autoregulación del sector PAG. 081 Sistema pegi PAG. 086 Autoregulación publicitaria PAG. 092 Retos del mercado: aDeSe y la piratería PAG. 098 Novedades 2008 en los grandes géneros del videojuego PAG. 099 Acción PAG. 106 Historia PAG. 109 Música PAG. 111 Motor PAG. 115 Deporte PAG. 120 Fantasía y Ciencia Ficción PAG. 122 Cine y TV PAG. 123 Rol PAG. 124 Infantiles PAG. 127 Varios PAG. 130 Consolas: avances y novedades tecnológicas 2008 PAG. 134 Tendencias del mercado. Nuevos títulos para nuevos consumidores. PAG. 135 Videojuegos y móviles PAG. 142 Videojuegos online PAG. 176 aDeSe PAG. 148 Videojuegos y mujeres PAG. 177 Objetivos PAG. 153 Videojuegos y educación PAG. 177 Organización PAG. 178 Empresas Integradas en aDeSe PAG. 158 Curiosidades PAG. 178 Acerca de ISFE PAG. 164 Premios 2008 otorgados en España PAG. -

La Muerte En Los Labios

José Echegaray La muerte en los labios 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales José Echegaray La muerte en los labios PERSONAJES MARGARITA BERTA MIGUEL SERVET CONRADO WALTER JACOBO NICOLÁS Soldados y Esbirros. La escena pasa en Ginebra, año 1553, que fue el del suplicio de Miguel Servet. A LA MEMORIA DE DON GREGORIO DE LAS POZAS. JOSÉ ECHEGARAY. Acto primero La escena representa una sala modesta, pero no pobre. A la derecha, dos puertas; se llega a la del segundo término por dos o tres escalones. A la izquierda, primer término, un balcón. En el fondo, otra puerta. En primer término, a la izquierda, una mesa y un sillón; a la derecha, otro sillón. Los términos derecha e izquierda refiérense al espectador. ESCENA I MARGARITA, sola. MARGARITA.-(Asomada al balcón; luego, se retira.) El sol desciende; la tarde acaba; cada vez parecen más oscuras las aguas del lago y menos transparente el azul del cielo. ¡Otro día sin verle! ¡Ah Conrado, mucha crueldad es la tuya si en ti consiste la tardanza!, y si en él no consiste, ¿por qué, Dios mío, no escuchas mi ruego? ¡Era yo tan feliz a su lado! ¡Qué alegría cuando llegaba el domingo y escapábamos de Ginebra, después de oír misa en la capilla secreta de Roger, y él, y yo, con Berta y con Jacobo, íbamos por esos campos a los valles, a las lomas; donde no hay ni odios, ni luchas, ni salmos que hielan, ni pregones que espantan, ni calvinistas de traje oscuro y rostro sombrío! ¡Desde que se marchó Conrado me parece haber caído en un abismo sin aire y sin luz! Y luego ese Walter..., ¡que recobre la salud, Dios mío, y que nos deje!.. -

Educación Secundaria: Ciclo Básico Y Ciclo Orientado

EDUCACIÓN SECUNDARIA Ejemplar de distribución gratuita. Prohibida su venta. Seamos responsables. Retiremos solo los ejemplares que nuestras chicas y chicos necesitan. #LaEducaciónNosUne En tiempos de cuarentena donde Ciclo debemos estar en casa, te acompañamos más que nunca. Si estás viviendo maltrato o abuso, necesitás hablar con alguien o conocer tus derechos, Básico llamá a las líneas de atención gratuita Corresponde a 1er y 2º año en jurisdicciones a niñas, niños y adolescentes. con Educación Secundaria de 5 años y a 2º y 3er año en jurisdicciones con Educación Secundaria de 6 años. Cuaderno 4 ÍNDICE SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 Lunes 1/6 Lunes 8/6 Lunes 15/6 Matemática 7 Matemática 21 Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes 36 Martes 2/6 Martes 9/6 Lengua 9 Lengua 24 Martes 16/6 Lengua 36 Miércoles 3/6 Miércoles 10/6 Ciencias Sociales 13 Ciencias Sociales 27 Miércoles 17/6 Ciencias Sociales 39 Jueves 4/6 Jueves 11/6 Ciencias Naturales 15 Ciencias Naturales 29 Jueves 18/6 Ciencias Naturales 41 Viernes 5/6 Viernes 12/6 Música 18 Música 33 Viernes 19/6 Educación Física 19 Educación Física 34 Música 43 Educación Sexual Integral 20 Educación Sexual Integral 35 Educación Física 44 Educación Sexual Integral 45 Ministerio de Educación de la Nación Educación Secundaria : ciclo básico : cuaderno 4 / 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ministerio de Educación de la Nación, 2020. 48 p. ; 35 x 26 cm. - (Seguimos Educando) ISBN 978-950-00-1275-1 1. Educación Secundaria. I. Título. CDD 373.27 Dirección Pedagógica: Adriana Puiggrós. -

Zaragoza 1564. El Año De La Peste

Francisco José Alfaro Pérez es profesor del Departamento de Historia Moderna y Con- temporánea de la Universidad de Zaragoza. Sus estudios analizan cuestiones sociales del valle medio del Ebro a lo largo del Antiguo ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS Régimen (comportamientos familiares, redes, movilidad, etc.). Sus últimos libros publicados Françoise Crémoux son Tiempo de mudanza. La instauración de Las edades de lo sagrado: la Nueva Planta borbónica en la ciudad de Los milagros de Ntra. Sra. de Guadalupe Zaragoza (1707-1715); Dispensas matrimo- y sus escrituras (siglos XV-XVII) niales de la diócesis de Zaragoza (siglos XV al XIX); y Cuando la frontera era el sur. Europa Juan Postigo Vidal suroccidental, siglos XVI-XX. La vida fragmentada. La peste que asoló Zaragoza el año 1564 fue una de Experiencias y tensiones cotidianas las epidemias más mortíferas de la historia de la ciudad. en Zaragoza (siglos XVII y XVIII) Cuantificar el número de decesos es imposible, pero sin Fco. José Alfaro Pérez duda fueron varios los miles de habitantes fallecidos en Eliseo Serrano (coordinador) los apenas seis meses que duró. Este estudio no solo ana- Erasmo y España. liza su incidencia real, sino también los comportamientos 75 años de la obra de Marcel Bataillon de su servicio sanitario, de su élite local, de sus héroes (1937-2012) —anónimos y conocidos—, e incluso determinados usos menos honrosos por parte de quienes trataron de sacar beneficio de la desgracia o la ingratitud de algunas ins- Jimena Gamba Corradine tituciones municipales y su consiguiente conflicto social. Fiesta caballeresca en el Siglo de Oro. Estudio, edición, antología y catálogo El autor forma parte del proyecto de investigación “Del concejo a la familia en el Aragón moderno” (HAR 2016- 75899-P) y del Grupo de Investigación de Referencia Luis Beltrán, Claudia Gidi, Martha E. -

Entre España Y Ultramar. Niños, Epidemias Y Pandemias 2

CUAdernos de historia1 de la pediatría española Número 20 · Noviembre de 2020 Entre España y ultramar. Niños, epidemias y pandemias 2 Grupo de Trabajo de Historia de la Pediatría y D o c u m e n t a c i ó n Pediátricas de la AEP Víctor Manuel García Nieto José Manuel Fernández Menéndez Juan José Fernández Teijeiro Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi Fernando Ponte Hernando Miguel Ángel Zafra Anta Elena Alonso Lebrero Óscar Girón Vallejo Edita: Asociación Española de Pediatría Aguirre, 1, bajo derecha, Madrid, 28009, Madrid Diseño y maquetación: [email protected] Número 20 noviembre de 2020 ISBN: 978-84-09-26449-0 3 ÍNDICE “Entre españa y ultramar. Niños, epidemias y pandemias” Prólogo Cristina Calvo Rey ......................................................................... Pág. 04 El tifus de Yersin José Manuel Fernández Menéndez ......................................................................... Pág. 06 Un mosquito, un virus y una va- cuna: la fiebre amarilla Juan José Fernández Teijeiro ......................................................................... Pág. 16 La viruela, “el Herodes de los niños” Pedro Jesus Gorrotxategi Gorrotxategi ......................................................................... Pág. 26 El sarampión Elena Alonso Lebrero ......................................................................... Pág. 36 Poliomielitis: ¿una enfermedad epidémi- ca de la civilización? Lo que aprendimos y lo que no Miguel Zafra Anta, Oscar Girón ........................................................................ -

Tesoros Digitales 11

8)73637(-+-8%0)7 Peste, cólera, lepra : grandes pandemias y epidemias de la literatura Después de nuestra escapada veraniega en Londres, retomamos nuestra preparación para el fin del mundo (recordamos que está previsto para el próximo mes de diciembre) abordando un tema que fue abundantemente tratado por los autores de todas las épocas, por tratarse de uno de los temores más anclados en la mente humana : las enfermedades, y más concretamente, las epidemias y las pandemias. Peste, cólera, lepra : grandes pandemias y epidemias de la literatura, es nuestra nueva entrega de Tesoros Digitales. Ilustración : Wellcome Library. ► Episodios de la peste en Roma, 1656 Peste La peste es una enfermedad con muchas facetas, mortal para el hombre. Causada por un bacilo llamado Yersinia Pestis, está generalmente vehiculada por las ratas y se transmite al hombre mediante picaduras de pulgas infectadas. Presentándose bajo diversos aspectos clínicos (peste bubónica, peste septicémica o peste pulmonar), la enfermedad es altamente contagiosa y hasta hace poco, no se conocía tratamiento alguno : las oraciones a diversos santos, las procesiones y las quemas de herejes y leprosos, las purgas y las sangrías (que solían empeorar el estado de las víctimas), fueron los principales tratamientos medievales contra la peste. En el siglo XVI, se descubrió que el aislamiento de los enfermos permitía limitar la propagación de la enfermedad y fue en el siglo XX, con el descubrimiento de los antibióticos, que se logró tratar y curar a los enfermos… Servei Municipal de Biblioteques de Vila-real 1 Miniatura de un libro de oraciones del siglo XV : el papa Gregorio I conduce una procesión alrededor de Roma, para pedir el fin de la epidemia de peste ▲ Ilustración : Wikimedia Commons. -

Universidad Central Del Ecuador Facultad De

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA El Erotismo en la obra “El Decamerón” de Giovanni Boccaccio Informe del proyecto de especialidad presentado como requisito previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Lenguaje y Literatura Autor: Galo Vinicio Andrade Moyano Tutor: MSc. Calixto Guamán Garcés Quito, 18 Noviembre 2016 DEDICATORIA A mi familia y amigos, que han estado siempre conmigo a pesar de las adversidades que se han presentado, son quienes, que con su mano guiaron a reactivar mi fortaleza y sentir que estoy vivo nuevamente. Al maestro Boccaccio, que gracias a sus obras, he podido viajar en el tiempo y acercarme un poco más a la Edad Media, además de ser fuente de inspiración, para continuar en mi camino de la escritura… Sin ellos este trabajo no sería el mismo… ii AGRADECIMIENTO No alcanzarían palabras para expresar este sentimiento que invade mis pensamientos, pero el principal agradecimiento es para mis padres y familia, que han estado incondicionalmente a mi lado, para aportar con su sabiduría necesaria y hacerme más humano. No puedo dejar de lado un especial agradecimiento a la Universidad Central del Ecuador, por haberme permitido incorporarme en sus instalaciones, además de brindarme grandes maestros que han sido quienes despertaron mi amor por la Literatura. Es importante mencionar a mi tutor, el Profesor Calixto Guamán que ha canalizado su conocimiento, para que el producto de este trabajo, sea de muy alto nivel intelectual y académico. iii AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL Yo, Galo Vinicio Andrade Moyano, en calidad de autor del trabajo de investigación realizado sobre El Erotismo en la obra “El Decamerón” de Giovanni Boccaccio, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación. -

El Infierno En La Pintura Mural Agustina Del Siglo Xvi Actopan Y Xoxoteco En

1 EL INFIERNO EN LA PINTURA MURAL AGUSTINA DEL SIGLO XVI ACTOPAN Y XOXOTECO EN EL ESTADO DE HIDALGO Arturo Vergara Hernández UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO ____________________________________________________________ Patrimonio Cultural Hidalguense 2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO INSTITUTO DE ARTES (2) 3 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Luis Gil Borja Rector Humberto A. Veras Godoy Secretario General Marco Antonio Alfaro Morales Coordinador de la División de Extensión Enrique Rivas Paniagua Director de Ediciones y Publicaciones Abel L. Roque López Subdirector de Ediciones y Publicaciones El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorgó apoyo para la realización de este trabajo. Primera edición, 2008 © UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO Abasolo 600, Centro, Pachuca, Hidalgo, México, CP 42000 Correo electrónico: [email protected] Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra sin el consentimiento escrito de la UAEH. ISBN 970-769-057-7 4 INTRODUCCIÓN De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos y el pobre que es inocente con su inocencia….creyendo. Violeta Parra Antecedentes Entre 1990 y 1993 participé en un proyecto de investigación del Instituto Hidalguense de la Cultura, cuyos resultados se publicaron como Catálogo del patrimonio cultural del estado de Hidalgo.1 Los involucrados nos dimos a la tarea de recorrer toda la entidad a fin de recabar información de primera mano para conformar dicha obra. En esta primera oportunidad de conocer en su totalidad mi estado natal, y con formación en Antropología Social, me dediqué al estudio del fenómeno artesanal, pero también colaboré en el registro y catalogación de monumentos, tanto prehispánicos como coloniales. -

Fijación Del Corpus Y Análisis Crítico

Facultad de Filología y Letras Departamento de Filología Española SIDA Y HOMOSEXUALIDAD EN LA NARRATIVA ESPAÑOLA: FIJACIÓN DEL CORPUS Y ANÁLISIS CRÍTICO TESIS DOCTORAL Narut Chaosakun Dirección Prof. Dr. José Antonio Llera Ruiz Octubre, 2020 AGRADECIMIENTOS Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la realización de esta tesis doctoral. En primer lugar, al profesor Dr. José Antonio Llera Ruiz, que ha sido una de las personas más importantes en mi formación investigadora, tanto en el presente programa de doctorado como en el máster que hice también la Universidad Autónoma de Madrid. A José Antonio le guardo una profunda gratitud porque, como director de esta tesis y tutor del TFM, me ha orientado, apoyado y supervisado con un interés y dedicación exhaustiva, y, sobre todo, me ha corregido mi español escrito con un esfuerzo y una paciencia admirables. Además, debo reiterarle las gracias por su disponibilidad y la prontitud a la hora de preparar cualquier documentación que necesitaba a lo largo de estos años de becario. Quisiera agradecer a José Luis Serrano, Alejandro Melero y Agustín Muñoz Sanz, autores de algunas obras estudiadas en este trabajo, así como a Miguel Caballero, sus amables sugerencias y recomendaciones. Me complace expresar un agradecimiento a Sergio García García, Yue Zhang, Cristian Vidal Barría, Pedro Mármol Ávila y María Elduayen Castillo, mis compañeros del Máster en Literaturas Hispánicas, por su apoyo y ánimo, que siempre me otorgan generosamente. Por otra parte, me gustaría dar las gracias especiales también a Víctor Guerrero Torres, Alejandro González León, Manuel Armenteros Parras, Boonnada Ratana, Animmarn Leksawat, Ponpipat Thinthim y Surachai Prasertsong, mis amigos españoles y tailandeses, con los que me encuentro en deuda por las inolvidables experiencias durante mi estancia en España. -

Pdf Religiosidad Y Ceremonias En Torno a La Eucaristía

Estudios Superiores del Escorial Religiosidad y ceremonias en torno a la Eucaristía Actas del Simposium (II) 1/4-IX-2003 R.C.U. Escorial-M.ª Cristina Servicio de Publicaciones COLECCIÓN DEL INSTITUTO ESCURIALENSE DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS, N.º 19 EDICIONES ESCURIALENSES (EDES) © 2003 by Estudios Superiores del Escorial San Lorenzo del Escorial (Madrid) Dirección: F. Javier Campos y Fdez. de Sevilla Distribuye: EDES (Ediciones Escurialenses) Real Monasterio 28200 San Lorenzo del Escorial Las fotografías se reproducen con autorización del Patrimonio Nacional ISBN: 84-89942-34-X - Obra Completa ISBN: 84-89942-36-6 - Tomo II Depósito Legal: M. 37.163-2003 Impreso en España - Printed in Spain Grafinat, S.A. Argos, 8 - 28037 Madrid ÍNDICES Págs. TOMO II DEVOCIÓN Y CULTO GENERAL LAS PALOMAS EUCARÍSTICAS. María Encarnación Cabello Díaz .... 563 I. Introducción ............................................................... 565 II. Simbología de la paloma en las religiones no cris- tianas ........................................................................... 566 III. Representación de la paloma en las Sagradas Escri- turas ............................................................................ 569 3. 1. Antiguo Testamento ............................................. 569 3. 2. Nuevo Testamento ............................................... 572 IV. Las palomas eucarísticas ........................................... 574 LA COMUNIÓN FRECUENTE EN EL SIGLO XVIII A TRAVÉS DE LOS SERMONARIOS. María Antonia del Bravo ................................. -

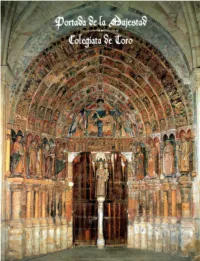

Portada De La Majestad Low Res.Pdf

~c5tauraci6n ~c [a porta~a ~c [a ~ajc5ta~ ~c [a ([o[cgiata ~c ~anta ~ar(a [a ~ayor ~e '[oro : TaRO, 8 DE JUNIa DE 1996 ! " 11:1 THE _ Junta de Samuel H. Kress Foundation Castilla y Leon N La restauracion de la portada de la Majestad, de la Colegiata de Santa Marla la Mayor, ha sido posible gracias a la generosa colaboracion de: BANESTO IBERDROLA UNION EUROPEA FUNDACION COCA COLA ESPANA SAMUEL H. KRESS FOUNDATION PAUL]. GETTY TRUST SKAGGS FOUN DATION COMITll CONJUNTO HISPANO-NoRTEAMERICANO PARA LA COOPERACION CULTURAL y EDUCATIVA B Es para mi una gran satisfaccion el haber podido contribuir a la restauracion de esta importantisima obra del arte escultorico medieval, como es la portada de la Majestad de la Colegiata de Santa Maria la Mayor en Toro. Nuestra Asociacion tiene como objetivo la restauracion y conservacion de nuestro patri monio cultural, y este que presentamos ahora es un claro ejemplo de como ha funcio nado perfectamente la colaboracion de la Administracion Publica con la empresa priva da, siendo nosotros el vinculo de union de todo el proceso. Por ello, mi agradecimiento a la Junta de Castilla y Leon, que en todo momento nos ha prestado su ayuda y ha actuado con gran celeridad y buen hacer. A las empresas patrocinadoras, ya que gracias a su generosa ayuda hemos po dido reali zar las obras. Por ultimo, a todo el equipo tecnico de restauracion, que ha llevado a cabo un gran tra bajo demostrando su gran profesionalidad en el cumplimiento de las responsabilida des que habiamos depositado en el.