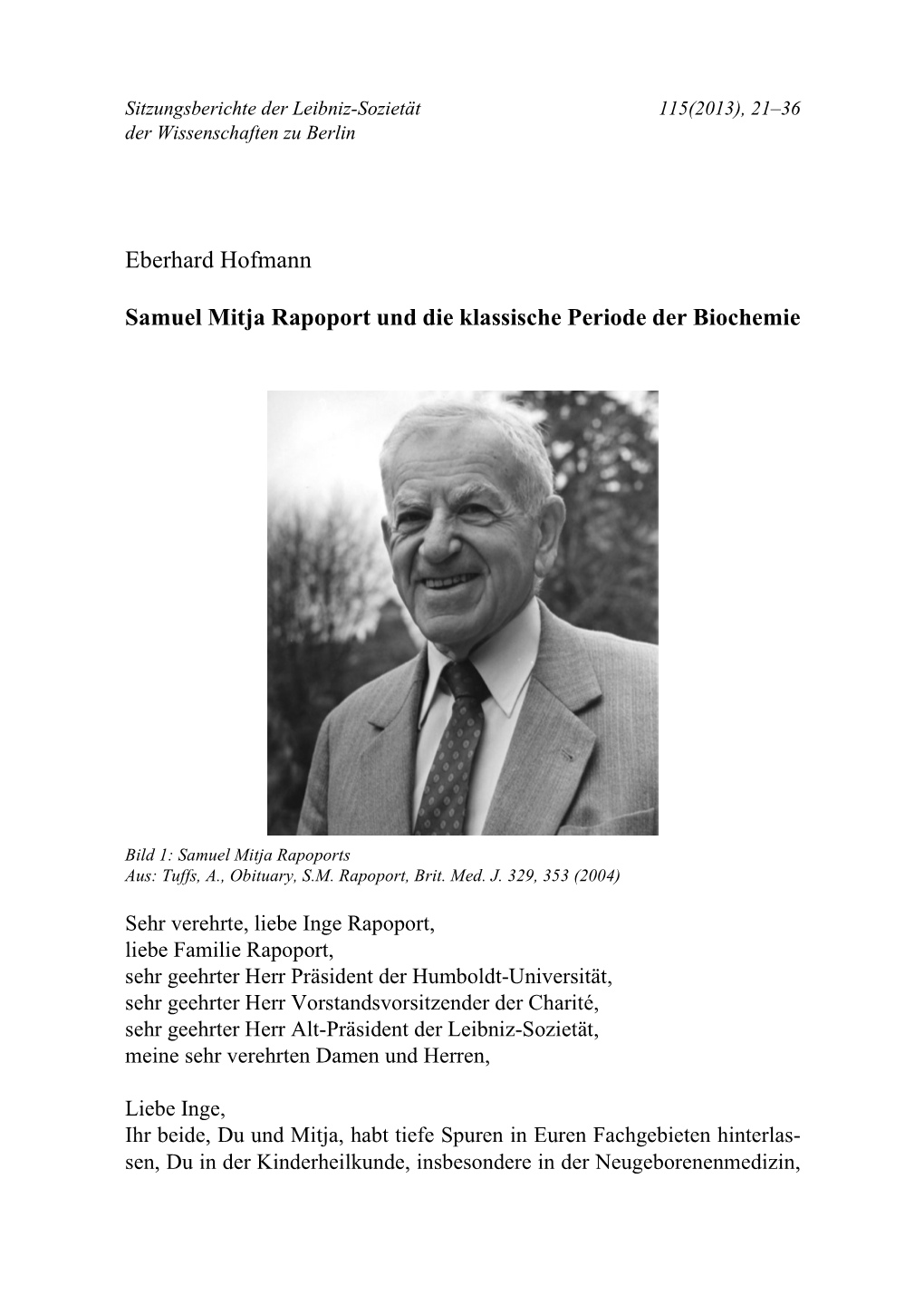

Eberhard Hofmann Samuel Mitja Rapoport Und Die Klassische

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

![June/July 2015 [PDF]](https://docslib.b-cdn.net/cover/2413/june-july-2015-pdf-82413.webp)

June/July 2015 [PDF]

News from Drexel University College of Medicine JUNE/JULY 2015 Vol. 3, No. 5 College’s Communication Skills Program to Find BIG Audience The digital communication-skills training and assessment program developed and used at the College of Medicine has been acquired by a leading provider of healthcare simulation-based learning technology. DecisionSim, Inc., will add CommSim™, as the program is now known, to its established decision-making simulation platform. Users of the DecisionSim platform include the U.S. Department of Veterans Affairs — the largest integrated healthcare delivery system in the United States. 3 “It’s very rewarding to see this program evolve and merge with other technologies to drive advances in healthcare training and delivery,” says one of its creators, College New MD/PhD grad faculty member Christof Daetwyler, MD. “The collaboration is a prime example of Samuel Laurencin academia and industry joining on the importance forces to maximize the potential of mentors of healthcare simulation.” CommSim was created at the College and refined for over a decade by Daetwyler, associate professor of family, community and preventive medicine; Dennis Novack, MD, professor of medicine; and Gregory McGee, software developer. The program facilitates remote audiovisual encounters between trainees and Standardized Patients for the purpose of practicing and 8 assessing healthcare communica- Drexel Sports tion competencies. It was funded Medicine provides through a grant awarded by the care to athletes University City Science Center’s at national events Drs. Dennis Novack and Christof Daetwyler QED program — a multinational (l-r above) created the program with Gregory McGee. proof-of-concept program that supports academic researchers developing early life sciences and healthcare IT technologies with high commercial potential. -

Prescribing Incentives Are Grubby Ast Week It Emerged That Finances and Nimbly Calculates That, with Oxfordshire Clinical Enough of a Push, Money Can Be Saved

comment‘ Professionalism means doing the right ‘thing, not the cheapest or easiest thing NO HOLDS BARRED Margaret McCartney PPA COLUMNIST OF THE YEAR Prescribing incentives are grubby ast week it emerged that finances and nimbly calculates that, with Oxfordshire Clinical enough of a push, money can be saved. Commissioning Group has Scotland, having thrown off the noose suggested that GPs should of the Quality and Outcomes Framework, review patients in nursing still makes regular nods to prescribing Lhomes and “rationalise” prescribing. If incentives. We’re still given payments for enough drugs are stopped or switched medication switches and for decreasing to meet the threshold, the GPs keep half percentages of one drug compared with the cash saved. Cue righteous outrage another. This is a process of diminishing from the national press. It feels grubby returns. So we have a handful of people because it is. with difficult medical histories who There’s little doubt that incentive programmes, are given, say, lignocaine patches and have tried particularly the Quality and Outcomes Framework managing without but would reasonably prefer these in general practice, have led to reflex prescribing to gabapentin. and overprescribing. Doctors must satisfy their General practice is often practised at the edge of paymasters’ suspicions in justifying why they haven’t evidence, with constant compromise, persistent prescribed, rather than why they have. Yet evidence uncertainty, and fluctuating choices and priorities. shows that single disease guidelines for prescribing in Stopping one or two of those prescriptions means multimorbidity aren’t fit for purpose. hitting a target, meaning payouts for practices—but Financial incentives are rotten to the core. -

B. Annotierte Bibliografie Der Selbstständigen Publikationen Und Grauen Literatur 1990–2014 1

B. Annotierte Bibliografie der selbstständigen Publikationen und Grauen Literatur 1990–2014 113 1. Thematisch Übergreifendes1 Adler, Henri / Irene Lischka: Voraussichtliche Entwicklung der Studi- enanfängerzahlen in den Studienfächern Medizin, Pharmazie, Psycho- logie und Biologie an Hochschulen in Thüringen, Projektgruppe Hoch- schulforschung Berlin-Karlshorst, Berlin 1991. 44 S. + Anh. o.S. (14 S.). Disziplinspezifische Prognose der Studienanfängerzahlen, Darstellung der Aspekte der Be- darfsentwicklung sowie Voraussagen zum thüringischen Studierenden-Ex- und Import. Arbeitskreis Hochschulpolitische Öffentlichkeit (Hg.): Politische Kündi- gungen in der ostdeutschen Hochschulmedizin (=hochschule ost 12/ 1993), Leipzig 1993, 146 S. Das Schwerpunktthema des Heftes dokumentiert eine Debatte, die im Rahmen und Umfeld des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte VDÄÄ 1993 kontrovers geführt worden war. Ausgangspunkt war eine VDÄÄ-Presseerklärung und eine sich inhaltlich daran an- schließende Veranstaltung während des 96. Deutschen Ärztetages, in welchen sich der VDÄÄ zugunsten von ostdeutschen ÄrztInnen – vornehmlich ProfessorInnen aus der Hochschulmedizin – äußerte, die wegen „mangelnder persönlicher Integrität“ gekündigt worden waren. AutorInnen: Jutta & Eberhard Seidel, Winfried Beck, Tigris Seyfarth, Erni Baluff, M. Siegmund Drexler, S. O. Hoffmann, Inge Rapoport. Bundesanstalt für Arbeit (Hg.): Hochschulberufe der ehemaligen DDR 1. Naturwissenschaften und Technik, Gesundheitswesen. Studieninhal- te, Beschäftigungsmöglichkeiten, -alternativen -

Bibliographie Klaus Fuchs-Kittowski. Zusammengestellt Anlässlich Seines 70

Bibliographie Klaus Fuchs-Kittowski. Zusammengestellt anlässlich seines 70. Geburtstages Bibliographie Klaus Fuchs-Kittowski Bibliographie Klaus Fuchs-Kittowski I. Monographische und herausgegebene Schriften Das Problem des Determinismus – technische Regelung und Regulationsgesche- hen im lebenden Organismus. [1.2] Humboldt-Universität zu Berlin, Philoso- phische Fakultät, Dissertation v. 9. Dezember 1964. 156 Seiten, Anhang S. 157 – 326. Probleme des Determinismus und der Kybernetik in der molekularen Biologie, Tatsachen und Hypothesen über das Verhältnis des technischen Automaten zum lebenden Organismus. Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät, Habilitations-Schrift v. 19. Dezember 1969. 398 Seiten. Probleme des Determinismus und der Kybernetik in der molekularen Biologie – Tatsachen und Hypothesen über das Verhältnis des technischen Automaten zum lebenden Organismus. Jena: Gustav Fischer Verlag 1969. 398 Seiten. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage 1976. 491 Seiten. (mit Horst Kaiser, Reiner Tschirschwitz & Bodo Wenzlaff): Informatik und Automatisierung – Theorie und Praxis der Struktur und Organisation der Informationsverarbeitung. Berlin: Akademie Verlag Berlin 1976. 429 Seiten. (mit Samuel Mitja Rapoport, Sinaida Rosenthal & Hans A. Rosenthal (Hrsg.)): Molekularbiologie, Medizin, Philosophie, Wissenschaftsentwicklung – Essays. Berlin: Akademie-Verlag 1978. 262 Seiten. (mit Klaus Lemgo (Hrsg.)): Strategien des Einsatzes der automatisierten Informa- tionsverarbeitung in der Forschung / Arbeitskreis 4, [Konferenz -

Hans Mikosch Und Gerhard Oberkofler Über Die Zweimalige Emigration

Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 101(2009), 159–183 der Wissenschaften zu Berlin In einem Jahr, das reich an – zumindest für Deutschland – geschichtsträchti- gen Jubiläen ist, werden Rückblickende gern auf die Größe von Ereignissen und deren andauernde Wirkungen verwiesen. Die Lebenswege von Menschen passen oft nur bedingt in solche Strukturierungen. Sie sind stets reicher, ma- chen vorausgegangene und nachfolgende Entwicklungen der großen Ereig- nisse verständlicher, differenzieren die Sicht auf sie. Hans Mikosch und Ger- hard Oberkofler haben mit ihren „Archivnotizen“ wichtige Abschnitte des Lebensweges von Samuel Mitja Rapoport nachgezeichnet. Ihr Beitrag ist im vergangenen Jahr in der Nr.3 der Mitteilungen der (österreichischen) Alfred Klahr Gesellschaft erschienen. Wir danken für die Erlaubnis zum Nachdruck. Samuel Mitja Rapoport gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Leib- niz-Sozietät, wurde 1993 zu ihrem ersten Präsidenten gewählt und hatte das Amt bis 1998 inne. Er verstarb, als Ehrenpräsident der Leibniz-Sozietät, am 7. Juli 2004 im 92. Lebensjahr. Hans Mikosch und Gerhard Oberkofler Über die zweimalige Emigration von Samuel Mitja Rapoport aus Wien (1937 und 1952). Einige Archivnotizen Hans Goldenberg (*1946), Leiter des Instituts für Medizinische Chemie der Wiener Universität, bedauert in seinem Nachruf auf Samuel Mitja Rapoport (1912–2004)1, dass es nach 1945 nicht gelungen sei, diesen bedeutenden Pio- nier der medizinisch-biochemischen Forschung in Wien zu halten: „Die Me- dizinische Fakultät der Universität Wien begab sich damit der Chance, unmit- telbar an die internationale Entwicklung der modernen Biochemie anzu- schließen und einem der wenigen heimgekehrten Emigranten eine entsprechende Arbeitsmöglichkeit zu bieten“. Die Berufung von Rapoport sei, so Goldenberg, „auf Grund einer Intervention durch die Regierung der USA verwehrt“ worden. -

Vårmøtet Skien 2015 Videre- Og Etterutdanning for Spesialister Norsk Barnehelseatlas Innhold

TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING 2015; 33 (3): 93-140 Vårmøtet Skien 2015 Videre- og etterutdanning for spesialister Norsk Barnehelseatlas Innhold Redaktør Anders Bjørkhaug Paidos©2015 96 Endelig ro Paidos forbeholder seg retten til å oppbevare og publi- sere artikler og annet stoff også i elektronisk form, for Leder eksempel via internet. Fagpressens redaktørplakat ligger 97 Ingebjørg Fagerli Semper Dråper og Tyggetabletter inneholder Lactobacillus reuteri til grunn for utgivelsen. Alt som publiseres representerer forfatterens synspunkter. Disse samsvarer ikke nødven- Barnelegeforeningens vårmøte i Skien Protectis® som er en patentert naturlig melkesyrebakterie. digvis med redaksjonens eller Norsk Barnelegeforening Kari Holte, Ida Knapstad og Anders Bjørkhaug sine offisielle synspunkter med mindre dette er presisert. 100 Paidos skal Det nye NBF styret • Speile trender og utvikling innen norsk barnemedisin 105 • Jobbe for økt interesse for barnehelse i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv Tilrettelegging av videre- og etterutdanningen • Være et vindu for samfunn og media mot norsk på Barneavdelinger i Norge barnemedisin 108 Claus Klingenberg og Unni Mette Stamnes Köpp • Sette fokus på viktige barnemedisinske tema • Være et medlemsblad for Norsk Barnelegeforening Aktuelt fra Nettverket Redaksjonen mottar med takk alle bidrag fra leserne. 112 Nasjonalt Kompetansenettverk for Legemidler Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen til Barn regning. ISSN: 0804-1687 © Norsk Barnelegeforening Rapport fra arbeidsgruppe 116 - NBF - Interessegruppemøter Sjefredaktør Ingebjørg Fagerli Anders Bjørkhaug [email protected] Barnehelse i nyhetsbildet Redaksjonsmedarbeider 120 - Helseatlaset lansert Stefan Kutzsche Ketil Størdal [email protected] Kari Holte Kommentar [email protected] 121 Variasjon - er det fali? Ketil Størdal Adresse Bare 5 små Dråper daglig kan hjelpe spedbarnet og gi ro. -

Über Die Zweimalige Emigration Von Samuel Mitja Rapoport Aus Wien (1937 Und 1952) Einige Archivnotizen HANS MIKOSCH/GERHARD OBERKOFLER

14 Beiträge Über die zweimalige Emigration von Samuel Mitja Rapoport aus Wien (1937 und 1952) Einige Archivnotizen HANS MIKOSCH/GERHARD OBERKOFLER ans Goldenberg (*1946), Leiter mit seinen Eltern nach Wien, wo er die dern muß Teil einer revolutionären, des Instituts für Medizinische Volksschule und das Bundesrealgymna- selbständigen, spießerfeindlichen inne- HChemie der Wiener Universität, sium Wien V von 1922/23 an besuchte. ren Haltung sein. Nach meiner Meinung bedauert in seinem Nachruf auf Samuel Das tönt etwas idyllisch, war es aber ist gerade diese Dialektik von äußerer Mitja Rapoport (1912–2004)1, dass es nicht. Die Rapoport mussten wegen der Disziplin und geistiger Selbständigkeit nach 1945 nicht gelungen sei, diesen be- prekären finanziellen Situation häufig ih- das häufigste und aktuellste Problem der deutenden Pionier der medizinisch-bio- re Wohnung wechseln, der kleine Rapo- Entwicklung der Studenten.“7 chemischen Forschung in Wien zu halten: port sprach nur Russisch und etwas He- Die 1906 gegründete Biochemische „Die Medizinische Fakultät der Univer- bräisch. Die Schulleistungen im Gymna- Zeitschrift war eines der führenden Jour- sität Wien begab sich damit der Chance, sium waren insgesamt ziemlich flau, was nale des Faches. Friedrich, der die mikro- unmittelbar an die internationale Entwick- über die Begabung von Kindern zunächst chemische Abteilung am Wiener Institut lung der modernen Biochemie anzusch- nicht viel aussagt. Das Reifezeugnis da- für medizinische Chemie leitete, hatte ließen und einem der wenigen heimge- tiert vom 24. Juni 1930 und weist als vom Chemie in Graz studiert, dort die Metho- kehrten Emigranten eine entsprechende Chemieprofessor Dr. Georg Sachs mit den von Friedrich Emich (1860–1940) Arbeitsmöglichkeit zu bieten“. -

Buchempfehlungen Für Entdecker*Innen

in Berlin und Brandenburg vom 23. – 30. Mai 2021 Alle Aktionen rund ums Buch finden Sie hier: www.stadtlandbuch.de/buecherfruehling Buchempfehlungen für Entdecker*innen Der Börsenverein Berlin-Brandenburg unterstützt von radioeins vom RBB und der Berliner Zeitung Bücherfrühling in Berlin und Brandenburg Frische Luft, Sonnenstunden auf der Parkbank und grenzen- loses Lesevergnügen: Verlage und Buchhandlungen laden vom 23. - 30. Mai ein, neue Bücher zu entdecken und gemeinsam in pandemiefesten Aktionen den Bücherfrühling 2021 zu feiern. Quer durch Stadt & Land erblühen Schaufenster, die zu ausge- dehnten Spaziergängen von Buchhandlung zu Buchhandlung einladen, Verleger*innen präsentieren ihre Lieblingsbücher im Laden, originelle Büchertische und digitale Lesungen und Gespräche mit Autor*innen laden zu Neuentdeckungen ein. Und wer vom Sofa aus stöbern möchte, kann in den folgenden Buchempfehlungen aus Berliner und Brandenburger Verlagen blättern. Begleitet wird der Bücherfrühling von zahlreichen Buchbesprechungen bei radioeins vom rbb und der Berliner Zeitung. Alle Aktionen und alle Buchempfehlungen finden Sie unter: https://stadtlandbuch.de/buecherfruehling/ Der Bücherfrühling ist eine Veranstaltung vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg unterstützt von radioeins vom rbb und der Berliner Zeitung. Torsten Blume; Annegret Laabs: Xanti Schawinsky Xanti Schawinsky (1904–1979) war ein Meister der Improvisation. Ob im Bereich Bühnengestaltung, als Fotograf oder künstlerischer Schöpfer von Ausstellungsbauten -

Akademische Medizin in Der SBZ, DDR Und Ostdeutschland. Annotierte Bibliographie Für Den Erscheinungszeitraum 2001–2010 Incl. Nachträge Für 1990–2000

Akademische Medizin in der SBZ, DDR und Ostdeutschland. Annotierte Bibliographie für den Erscheinungszeitraum 2001–2010 incl. Nachträge für 1990–2000 Peer Pasternack Summary Academic Medicine in the Soviet Occupation Zone, German Democratic Republic and East Germany. Annotated bibliography for the publication period 2001–2010 including an supplement for the publication period 1990–2000 The bibliography lists separate publications of the period 2001–2010 con cerning the history of academic medicine in the Soviet Occupation Zone and German Democratic Republic (GDR) and the transformation of the faculties of medicine after 1990. It also complements the previous biblio graphy (WmM 2001) for the publishing period 1990-2000. It registers a total of 153 separate publications (monographs, documentations, edited volumes, booklets, catalogues of exhibitions and special issues) and grey literature (not bookselling and internet publications, unpublished theses). Key words academic medicine, East Germany, new federal states of Ger many (new Laender), Faculties of Medicine, German Democratic Republic (GDR), history of higher education, Soviet Occupation Zone Schlüsselwörter akademische Medizin, Deutsche Demokratische Repu blik (DDR), Hochschulgeschichte, Medizinische Fakultäten, Ostdeutschland (neue Bundesländer), Sowjetische Besatzungszone (SBZ) 1. Einleitung 2001 wurde an dieser Stelle eine annotierte Bibliographie zur Ge schichte der akademischen Medizin auf dem Gebiet der heutigen ostdeutschen Bundesländer publiziert.1 Diese umfaßte den Erschei nungszeitraum 1990 bis 2000. Damit spiegelte sie sowohl neue Mög lichkeiten der Forschung und Dokumentation zur Zeitgeschichte der akademischen Medizin als auch ein ereignisreiches Transformations 1) Pasternack, Peer: Akademische Medizin in der SBZ, DDR und Ost deutschland 1945–2000. Annotierte Bibliographie für den Erscheinungszeit raum 1990–2000, Würzburger medizinhistorische Mitteilungen 20 (2001), S. -

Berlin Trails to Max-Planck-Institut and to the Fields Medal 2018

Berlin Trails to Max-Planck-Institut and to the Fields Medal 2018 Rolf-P. Holzapfel 11-th March 2019 Abstract The co-director P.Scholze of the MPI (Max-Planck-Insti- tute) for mathematics (Bonn) received the Fields Medal on the ICM (International Congress of Mathematics) 2018 in Rio de Janeiro. It's the highest international prize for mathematicians, comparable with the Nobel prize in other fields. It was the second time that the honour has been dedicated to a German mathematician. The first prize- winner in Germany was Gerd Faltings (in 1986). Ten years later he holded the position of a director of the MPI. Per- sonally I met him at some conferences around 1983 and also later. In the 90-th changed the Russian mathemati- cion Juri Manin took a co- director position in Bonns MPI. He gave me already in GDR-times in Berlin and Moscow most valuable hints for my own mathematical work lead- ing e.g. to the first Euler Lecture (1982). It was organized by the Karl-Weierstrass-Institute of the Academy of Sci- ence of GDR and took place in the Academy-Building near the Gendarmenmarkt ("Place of Academy" at this time) in Berlin-Mitte. An important role played also the Max-Planck-Gymna- sium in East-Berlin as well for Peter Scholze as (much earlier) also for his supervisor Michael Rapoport. This gymnasium became a direction to special mathematical teaching and learning in the 1960-s. The main initiators of this special education were my mathematical teachers 1 Figure 1: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) at the Humboldt-University Prof.Dr. -

Wissenschaftsforschung Jahrbuch 2019 Herausgegeben Von Harald A

Wissenschaftsverantwortung: Wissenschaftsforschung Jahrbuch 2019 Herausgegeben von Harald A. Mieg, Hans Lenk und Heinrich Parthey Gesellschaft für Wissenschaftsforschung Harald A. Mieg Hans Lenk Heinrich Parthey (Hrsg.) Wissenschaftsverantwortung Wissenschaftsforschung Jahrbuch 2019 Mit Beiträgen von: Klaus Fuchs-Kittowski • Hubert Laitko Hans Lenk • Philip Macnaghten Harald A. Mieg • Heinrich Parthey VDW • Rainer E. Zimmermann Wissenschaftsforschung Jahrbuch2019 Bibliographische Informationen Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ISBN 978-3-96138-198-2 © 2020 Wissenschaftlicher Verlag Berlin Olaf Gaudig & Peter Veit GbR www.wvberlin.de Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, auch einzelner Teile, ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für fotomechanische Vervielfältigung sowie Übernahme und Verarbeitung in EDV-Systemen. Druck und Bindung: Schaltungsdienst Lange o.H.G., Berlin Printed in Germany € 49,80 Inhaltsverzeichnis Vorwort HARALD A. MIEG Die Frage der Wissenschaftsverantwortung hat sich mit der Professionalisierung von Wissenschaft gewandelt............................................................................................. 11 HANS LENK Verantwortlichkeit in der Wissenschaft .................................................................... 45 PHILIP MACNAGHTEN Models of Science -

Bibliographie Klaus Fuchs-Kittowski. Zusammengestellt Anlässlich Seines 80

Bibliographie Klaus Fuchs-Kittowski Bibliographie Klaus Fuchs-Kittowski. Zusammengestellt anlässlich seines 80. Geburtstages Bibliographie Klaus Fuchs-Kittowski I. Monographische und herausgegebene Schriften Das Problem des Determinismus – technische Regelung und Regulationsgesche- hen im lebenden Organismus. [1.2] Humboldt-Universität zu Berlin, Philoso- phische Fakultät, Dissertation v. 9. Dezember 1964. 156 Seiten, Anhang . S. 157 – 326. Probleme des Determinismus und der Kybernetik in der molekularen Biologie, Tatsachen und Hypothesen über das Verhältnis des technischen Automaten zum lebenden Organismus. Humboldt-Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät, Habilitations-Schrift v. 19. Dezember 1969. 398 Seiten. (mit Bodo Wenzlaff & Reiner Tschirschwitz (Hrsg.)): Zu Problemen der Gestal- tung von Automatisierten Informationsverarbeitungssystemen (AIVS). Ta- gungsmaterial zum ersten Kolloquium zur Organisation der Informationsver- arbeitung. Sektion Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsorganisation der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin 1972. 160 Seiten. Probleme des Determinismus und der Kybernetik in der molekularen Biologie – Tatsachen und Hypothesen über das Verhältnis des technischen Automaten zum lebenden Organismus. Jena: Gustav Fischer Verlag 1969. 398 Seiten. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage 1976. 491 Seiten. (mit Horst Kaiser, Reiner Tschirschwitz & Bodo Wenzlaff): Informatik und Automatisierung – Theorie und Praxis der Struktur und Organisation der Informationsverarbeitung. Berlin: Akademie Verlag Berlin