Rischio Sismico, Paesaggio, Architettura

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Regional Macroseismic Field of the 1980 Irpinia Earthquake

Regional macroseismic field of the 1980 Irpinia earthquake A. BOTTARI* - L. GIOVANI** - E. Lo GIUDICE0 - V. LONGO0 M. C. SPADEA** - M. VECCHI** Received on December 2Ist, 1981 RIASSUNTO E presentata un'analisi del campo macrosismico del terremoto irpino del 1980 che per magnitudo ed estensione dell'area interessata risulta il maggiore evento sismico verificatosi in Italia negli ultimi cinquanta anni. L'insieme dei dati rilevati mediante indagini dirette e/o a mezzo scheda macrosismica consente la definizione dell'intensità sismica in 1286 centri abitati di 13 regioni. Il campo regionale confrontato con i modelli di Blake (Y= 5.0), risulta compatibile con i seguenti parametri focali I0 = X" MSK ; <P0 = = 40.86 N ; = 15.25 E ; = 9.99 ± 0.5 MSK ; h,, = 15 Km. L'anisotropia del campo regionale è analizzata mediante la determinazione dell'attenuazione azimutale dell'intensità (a. z) i cui valori estremi risultano 2.0- IO"3 e 3.9 • IO"3, rispettivamente lungo le direzioni NNW e SW. e 3.9 • IO"3, rispettivamente lungo le direzioni NNW e SW. L'area mesosismica risulta caratterizzata principalmente da domini strutturali, rilevati con il metodo shadow, con direzione appenninica (NW-SE), antiappennini- ca e meridiana (N-S). * Istituto Geofisico, University of Messina. ** Istituto Internazionale di Geofisica, Rome. 0 Istituto Internazionale di Vulcanologia - CNR, Catania. 28 A. BOTTARI - L. GIOVANI - E. LO GIUDICE - V. LONGO - M. C. SPADEA - M. VECCHI Un modello per la sorgente sismica è stato elaborato secondo la metodologia di Shebalin. I relativi valori dei parametri risultano: lxl =14 Km ; Az =128° E lx = 56 Km ; » = 61° (dip SW) 2 lz = 13.5 Km ; SD =782 Km L'azimuth della sezione longitudinale della sorgente (128° E) risulta molto prossimo a quello di strike del piano di faglia proposto da vari autori nella soluzione del meccanismo focale; l'estensione longitudinale ed il relativo modesto sviluppo verticale sono considerati nel contesto del quadro geo-sismotettonico della regione irpina. -

Scarica Il Documento

Codifica EO-VA-PD-CPA-01 VALVA ENERGIA SRL RELAZIONE PAESAGGISTICA Rev. 00 Pagina 1 di 161 del 04-2020 1 Sommario 1. PREMESSA ................................................................................................................................................. 4 2. INTRODUZIONE .......................................................................................................................................... 6 2.1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI, TEORICI E SPUNTI METODOLOGICI ....................................................... 6 2.2. GENERALITA’ DEL PROGETTO ........................................................................................................................ 8 3. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO TERRITORIALE ............................................................................ 18 3.1. PIANIFICAZIONE ENERGETICA .......................................................................................................................19 3.1.1. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ENERGETICA INTERNAZIONALE ED EUROPEA ................................ 19 3.1.1.1. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO SUL TEMA «LA NUOVA POLITICA ENERGETICA EUROPEA: APPLICAZIONE, EFFICACIA E SOLIDARIETÀ PER I CITTADINI» (PARERE D'INIZIATIVA) (2011/C 48/15) 19 3.1.1.2. UNA POLITICA ENERGETICA PER L’ EUROPA .............................................................................................. 19 3.1.1.3. CONFERENCE OF PARTIES 21 COP2 - ACCORDO DI PARIGI ...................................................................... -

Descendants of Nicola MAZZONE and Grazia TRIMARCO

Descendants of Nicola MAZZONE and Grazia TRIMARCO First Generation 1. Nicola MAZZONE was born about 1772 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy and died before 1864 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy. Nicola married Grazia TRIMARCO about 1795 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy. Grazia was born about 1775 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy and died before Feb 1876 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy. Children of Nicola MAZZONE and Grazia TRIMARCO were: 2 F i. Maria MAZZONE was born about 1798 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy and died Jan 28, 1866 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy about age 68. 3 F ii. Rachele MAZZONE was born about 1806 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy and died Feb 28, 1876 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy about age 70. 4 M iii. Vito MAZZONE was born about 1809 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy and died Mar 28, 1890 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy about age 81. 5 M iv. Vincenzo MAZZONE was born about 1812 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy and died Feb 11, 1891 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy about age 79. 6 M v. Michele MAZZONE was born Feb 10, 1814 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy and died May 30, 1893 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy at age 79. Second Generation 2. Maria MAZZONE was born about 1798 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy and died Jan 28, 1866 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy about age 68. Maria married Nicola TRIMARCO, son of Sabato TRIMARCO and Giovanna SESSA. Nicola was born about 1791 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy and died Jun 16, 1871 in Senerchia, Avellino, Campania, Italy about age 80. -

Località Disagiate Campania

Località disagiate Campania Tipo Regione Prov. Comune Frazione Cap previsti gg. Disagiata Campania AV ANDRETTA ALVANO 83040 4 Comune DisagiataCampania AV ANDRETTA ANDRETTA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA CASADOGNA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MARGINE 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MASSERIE GUGLIELMO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MASSERIE NIGRO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA MATTINELLA 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA PISCIOLO 83040 4 Disagiata Campania AV ANDRETTA SCHIAVI 83040 4 Comune DisagiataCampania AV AQUILONIA AQUILONIA 83041 4 Disagiata Campania AV AQUILONIA CONTRADA MALEPASSO 83041 4 Comune DisagiataCampania AV BAGNOLI IRPINO BAGNOLI IRPINO 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO LACENO 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO ROSOLE 83043 4 Disagiata Campania AV BAGNOLI IRPINO VILLAGGIO LACENO 83043 4 Comune DisagiataCampania AV BISACCIA BISACCIA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA BISACCIA NUOVA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA CALAGGIO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA CALLI 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA MACCHITELLA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA MASSERIA DI SABATO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA OSCATA 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA PIANI SAN PIETRO 83044 4 Disagiata Campania AV BISACCIA PIANO REGOLATORE 83044 4 Disagiata Campania AV BONITO BEATRICE 83032 4 Disagiata Campania AV BONITO BEATRICE I 83032 4 Comune DisagiataCampania AV BONITO BONITO 83032 4 Disagiata Campania AV BONITO CINQUEGRANA 83032 4 Disagiata Campania -

I "IIII I Ih KT'idi1__1~ 110~ [Fm 16

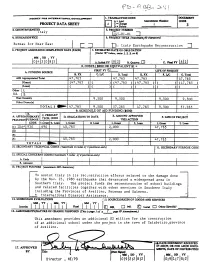

AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT I. TRANSACTION CODE DOCUMENT A = Add Amendmet Number CODE PROJECT DATA SHEET CIAChance 3 __ D - Ddetc 2.COUNTRYErT aY S.PROJECT NUMBER OitalyY~t aLY5-81-01 --] 4. BUREAUIOFFICE 5. PROJECr TMrLZ (maMWXm,40 chatem) Bureau for Near East . Italy Earthquake Reconstruction -I 6. PROJECT ASSISTANCE COMPLETION DATE (PACD) 17. ESTIMATED DATE OF OBLIGATION (Under"B:"bdow, ewer, 2.3, or 4) MM IDD IYY1 I 1014131018151 jA IntialFY 18121 B.QuarteriC] c.l.F L4?Jy.U 8. COSTS ($000 OR EQUIVALENT $1 = A. FUNDING SOURCE FIRST FY 8 2. .LIFE OF PROJECT L FX C. L/C D. Total LFX P.C. G. Tota AD Appropriated Total 47,765 47,765 47,765 47,765 (Giant) (47,765 ) ( ) (47,765 ) (47,765 ) ( ) (47,765 (Loan) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ( U.S. 2 Host Country 9,500 9 500 99500 9,500 Other Donor(s) TOTAL S 0 47,765 9,500 57,265 47,765 9,500 57,265 B._ C._PRIMARY _ 9. SCHEDULE OF AID FUNDING ($000) 1 A. APPRO PRMR C. PRIMARY E MUTAPOE PRIATION RPOSE TECH. CODE D. OBLIGATIONS TO DATE E AMOUNT APPROVED F. LIFE OF PROJECT PURPOSEI _________ THIS ACTION _____ _____ CODE 1.Grant 12. Loan 1. Grant 2. Loan 1. Grant 2. Loan 1. Grant 2. Loan (1)IDA* 930 690 45,765 2,000 47,765 (2) (3) -4) 45,765 2,000 47,765 TOTALS _____ 10. SECONDARY TECHNICAL CODES (maximum codes of 3position: each) 11. SECONDARY PURPOSE CODE S. 11T 12. SPECIAL CONCERNS CODES (maximum 7 codes of 4 positions each) A.I I I I I I B. -

Inquadramento Generale Inquadramento Amministrativo

Inquadramento generale Inquadramento amministrativo 5. INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO In questo paragrafo sono riportati i principali stakeholder, ovvero gli Enti, Aziende, Istituti, Società, Organizzazioni etc, direttamente responsabili delle attività di protezione civile o che possano coadiuvare la Prefettura e la Provincia sia in fase di pianificazione, sia per la realizzazione di studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi, sia per l’interpretazione fisica del fenomeno e del suo evolversi ed, infine, per la gestione dell’emergenza. In particolare sono stati acquisiti i dati essenziali utili i ai fini della gestione dell’emergenza. In calce ad ogni paragrafo vi è la sintesi delle funzioni nel tempo ordinario e nelle emergenze (ex comma 1b e 1c art. 2 Legge 225/92), nonché, ove possibile, sono riportate il numero delle tavole e/o tabelle corrispondenti. 5.01 Enti, Istituti, Agenzie sovraordinati etc Si tratta di quei gruppi nazionali o locali con specifiche finalità scientifiche in materia di previsione, quali Università, Istituti Superiori etc. che in caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari possono coadiuvare il responsabile della funzione 1 (vedi paragrafo 3.02.03). Oltre ai centri di competenza utili alla rete dei centri funzionali del Dipartimento di Protezione Civile, quali ISPRA e INGV, C.N.R. etc (ex D.P.C.M. 20 luglio 2011), alle Università presenti nel territorio regionale (Benevento, -

[email protected] Data Di Nascita 21/03/1985 | Nazionalità Italiana

INFORMAZIONI PERSONALI Cuozzo Alessandro Via serre snc, Calabritto (AV) 320/6430098 [email protected] pec: [email protected] Data di nascita 21/03/1985 | Nazionalità Italiana ISTRUZIONE E FORMAZIONE Maggio 2016 Abilitazione a “Tecnico competente in acustica” Giunta Regionale della Campania Maggio 2015 Abilitazione a “Coordinatore per la sicurezza sui cantieri” – D.Lgs. 81/08 T.U. sulla sicurezza Corso della durata di 120 ore Luglio 2011 Iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Avellino Numero 2511 Maggio 2011 Abilitazione alla professione di ingegnere Università degli studi di Cassino 27 Ottobre 2010 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – Curriculum Idraulica Università degli studi di Cassino Tesi in Costruzioni Idrauliche “Analisi ed ottimizzazione dei consumi idrici di un grande impianto industriale per la produzione di autovetture” Relatore: Prof. Ing. Giovanni de Marinis Voto 110 e Lode/110 Maggio-Luglio 2009 Corso di Specializzazione Universitaria in Materia di Pubblico Impiego Associazione ANCI Lazio, Città di Cassino, Gazzetta Amministrativa e Università di Cassino 6 Giugno 2008 Corso di tecnico superiore per i sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti Associazione AD MAIORA di Cassino, col patrocinio della Regione Lazio, della DE VIZIA transfer Spa e dell’Università di Cassino 6 Giugno 2008 Laurea Triennale in Ingegneria Civile Università degli studi di Cassino Tesi in Costruzioni Idrauliche “progetto esecutivo di un serbatoio idropotabile” Relatore: Prof. Ing. Giovanni de Marinis Voto 101/110 2003/2004 Diploma di Maturità Scientifica Liceo F. De Sanctis, Caposele (AV) Pagina 1 / 7 ESPERIENZA PROFESSIONALE Aprile 2017 Gestore del “Borgo Medioevale di Quaglietta-Calabritto (AV) - Trattasi di albergo diffuso con annesse attività commerciali. -

Alto Calore Servizi S.P.A

1 Roma, 18 ottobre 2017 Aula della VIII Commissione Ambiente INDAGINE CONOSCITIVA SULL’EMERGENZA IDRICA 2017 E SULLE MISURE NECESSARIE PER FRONTEGGIARLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE-A.D. di ALTO CALORE SERVIZI SpA (Dott. Raffaello de Stefano) La Società Alto Calore Servizi SpA La Società Alto Calore Servizi S.p.A. gestisce il servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile per 126 Comuni delle Province di Avellino e di Benevento a favore di una popolazione di circa 450.000 abitanti (~ 214.000 utenze). L’estensione del territorio gestito è di 2.400 Kmq. Inoltre, la Società fornisce a diverse comunità (compresa la città di Avellino) anche il servizio fognario e depurativo. I soci dell’attuale compagine societaria sono: 95 Comuni della provincia di Avellino, 31 Comuni della provincia di Benevento e l’Amministrazione Provinciale di Avellino. L’odierna Società si è evoluta nel corso degli anni anche attraverso numerose trasformazioni: da Consorzio ad Azienda speciale, a Consorzio multiservizi fino all’attuale status giuridico di Società per Azioni, avvenuto il 13 marzo 2013, ai sensi dell'art. 35 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448: la denominazione assunta è di "Alto Calore Servizi S.p.A.". Le sorgenti gestite in Provincia di Avellino sono n. 52 per una portata complessiva pari a 1250 l/s (che comprende anche quella proveniente dalle sorgenti di Cassano Irpino, gestite dall’Acquedotto Pugliese SpA). Le sorgenti in Provincia di Benevento sono n. 42 per una portata pari a 115 l/s. I pozzi in esercizio sono 95 per una portata pari a 700 l/s. -

Curriculum Professionale Europeo

ARCHITETTO DONATO FICETOLA Via A. G. Sista 83040 CALABRITTO (AV) Tel. 0827/52518- 0827/404786 Fax. 0827/52518 Cell. 338/8155513 E-mail [email protected] CURRICULUM PROFESSIONALE ---------------------------------------------------- (Ai sensi del dell’art.46 comma 1, del D.P.R. 445/2000) CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome DONATO FICETOLA Indirizzo VIA A.G. SISTA 83040 CALABRITTO (AV) Telefono 0827/52518 – 0827/404786- 0827/52415 Fax 0827/52518 Cell. 338/8155513 E-mail [email protected] c.f. Nazionalità Italiana Data di nascita ISTRUZIONE E FORMAZIONE • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio • Qualifica conseguita • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) Diploma di Maturità Professionale per “Tecnico delle Industrie Meccaniche”, conseguito presso * l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) di Lioni nell’anno scolastico 1983/84; Laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II Facoltà di * Architettura, (Tesi di Laurea “Progetto di Riqualificazione Urbana del Centro Storico di Quaglietta e Potenziamento delle Infrastrutture Comunali),il 25/05/2001con voto di laurea 101/110. * Abilitazione all’esercizio della professione Prima Sessione 2002. Iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti di Avellino con il n° 993 dal 07/10/2002 (da oltre * 10 anni). Corso di Autocad 2D e 3D conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” * Centro Interdipartimentale di Ricerca “L.U.P.T.” (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale). Corso di Coordinatore della Sicurezza:abilitazione alla redazione dei piani di sicurezza di cui * alla L.494/96 e 626, conseguito presso Ordine degli Architetti di Salerno; ______________________________ ________________________________________________________________________________ 2 Pagina - Curriculum vitae di Via A.G. -

468 Marturano

Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata Vol. 48, n. 2, pp. 115-126; June 2007 The January 15, 1466 and November 23, 1980 Irpinia (Italy) earthquakes A. MARTURANO Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Vesuviano, Napoli, Italy (Received: March 24, 2006; accepted: January 25, 2007) ABSTRACT On the night between 14 and 15 January of 1466, an earthquake damaged towns close to those more recently destroyed by the 1980 Irpinia earthquake. It was felt in Naples, about 80 km from the epicentre, resulting in panic and slight damage. To obtain source parameters related to January 15, 1466, the observed macroseismic field of the November 23, 1980 earthquake was reproduced by synthetic peak strong acceleration. The results suggest that the whole of the 1466 faulting was again activated by the 1980 event and that the northern part remained non-activated. Quite possibly, the near southernmost source of the large earthquake of 1456 affected the occurrence of the 18 nearby event ten years later. Furthermore, the value of Mo=7.5 10 Nm obtained makes the medieval event of 1466 one of the most severe recorded in southern Italy. 1. Introduction: the January 15, 1466 event An earthquake occurred in 1466 on January 15 at about one o’clock (local time) at night. It caused slight damage, but considerable panic in Naples. The people left their homes en masse, sleeping in the open, in shelters and pavilions for many days, and participating in religious processions promptly organized by Archbishop Oliviero Carafa. King Ferrante had gone hunting in Apulia; when coming back, he painstakingly avoided the unsafe villages in the epicentral area. -

LA RINASCITA Il Borgo Medievale Di Quaglietta

G. Tierno Il borgo medievale di LA RINASCITA Quaglietta. INTRODUZIONE Nell’ambito del progetto PCTO, abbiamo visitato l’antico borgo medievale di Quaglietta. Durante il viaggio di andata, il Tutor aziendale ha spiegato le tappe del percorso e ci ha proposto di fondare un’azienda simulata che dovesse avere come “mission” la promozione del borgo, con lo scopo di creare un indotto turistico di questo luogo. Abbiamo dato all’azienda un nome e un marchio: il nome scelto è stato “Give&GetMoney”e il logo è quello mostrato nella figura a destra. Quando Perchè • • L’esperienza formativa è stata svolta il 2 L’attività aveva l’obiettivo di adottare il borgo Aprile 2019 di Quaglietta, studiarne la storia e le tradizioni e promuoverne la conoscenza. FIRST UP CONSULTANTS 2 IL BORGO DI QUAGLIETTA Il borgo di Quaglietta è una frazione del comune di Calabritto, situato nell’Alta valle del fiume Sele, in provincia di Avellino. Il monumento più importante del borgo è il castello, costruito su un alto sperone di roccia, da cui si domina tutta la valle sottostante del Sele, ma che è ridotto a rudere, avendo subito ulteriori danni durante il terremoto del 1980. Tale posizione ha favorito un passato glorioso del borgo che, costruito dai Longobardi, è stato possedimento di varie famiglie nobiliari. La popolazione residua, che vive oggi nel borgo, conta 440 persone che, orgogliosi del loro passato, sono stati tra i primi in Campania a recuperare l’antico borgo. FIRST UP CONSULTANTS 3 DESCRIZIONE DELL ’ATTIVITA’: 1° GIORNO Siamo partiti da Capua con il Pullman, in direzione di Quaglietta. -

Scarica Il File

UN PAESE CI VUOLE Studi e prospettive per i centri abbandonati e in via di spopolamento a cura di Annunziata Maria Oteri Giuseppina Scamardì Heritage and Fading Memories: Dynamics of the Transformations and Abandonment Small Towns of the Alta Irpinia during Destruction and Re-construction Bianca Gioia Marino (Università di Napoli Federico II) The landscape of many small towns of Alta Irpinia (Central-Eastern area of Campania) has been disfigured by the well-known 1980 earthquake. The identity of communities living in these places and representing a social-anthropological entity in conjunction with the urban landscapes has been heavily impacted. Tangible and intangible wounds were initially healed through emergency reconstruction, yet the depopulation phenomenon increased, many people abandoned their homes. Loss of identity, impoverishment feeling of non inclusiveness nor belonging to the historical places increased. The Campania Region identified Alta Irpinia as a Pilot Area to strategically implement integrated actions protecting territory, crafts, local communities, natural and cultural resources, tourism, and energy saving programs. The contribution aims at analyzing some reconstruction and/or displacement experiences (Conza della Campania, Quaglietta, Lioni) to understand the complexity of the identification of a people with its memory of places. Socio-anthropological, cultural, and economic factors are the focal points, and architectural design will have to address the genius loci. We will underline the critical-methodological tools