Documento Completo Descargar Archivo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jóvenes, Globalización Y Movimientos Altermundistas 76

cubierta INJUVE n…76 ok 4C 24/4/07 11:39 P gina 1 C M Y CM MY CY CMY K 76 ≥ Marzo 07 REVISTA DE ESTUDIOS DE REVISTA JUVENTUD DE ≥ Marzo 07 | Nº 76 76 Jóvenes, globalización Jóvenes, globalización y movimientos altermundistas y movimientos altermundistas Si cada fase histórica tiene sus temas centrales de discusión, parece ser que el siglo que estamos comenzando condensa en el término globalización buena parte de sus preocupaciones y temores, también de sus esperanzas. Las aportaciones que integran este número pretenden sumarse al proceso de reflexión sobre la globalización en curso. Son ya muchos los estudios que se ocupan de investigar los aspectos más diversos de un fenómeno tan complejo y poliédrico como este. Nuestra particular contribución consiste en ofrecer un examen amplio y detallado del Movimiento Antiglobalización o Alterglobalizador, con especial atención a las nuevas formas de organización y acción promovidas por las nuevas generaciones que participan en el Movimiento Global. Los primeros artículos están dedicados a caracterizar al “Movimiento de Movimientos”: sus orígenes y evolución, las asociaciones y redes sociales que lo integran, su estructuración interna, sus críticas a la globalización neoliberal y sus demandas, sus propuestas alternativas y, en fin, sus formas de acción. Las contribuciones siguientes examinan aspectos más sectoriales del activismo alterglobalizador El Movimiento Alterglobalizador es sumamente heterogéneo en todos sus aspectos –sociales, culturales, étnicos, políticos y organizativos-, y en modo alguno puede considerársele un movimiento exclusivamente juvenil. Sin embargo, la presencia y el protagonismo de los colectivos juveniles son en Jóvenes, globalizaciónaltermundistas y movimientos él muy considerables. -

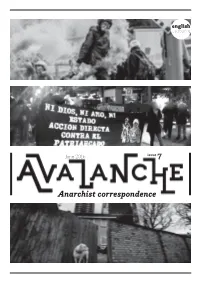

Avalanche EN 7.Indd

english VERSION June 2016 issue 7 Anarchist correspondence Uruguay The Netherlands Anarquía Roofdruk periodicoanarquia.wordpress.com [email protected] Chile Germany Contra toda autoridad Attacke! (Norden) contratodaautoridad.wordpress.com [email protected] El Sol Ácrata (Antofagasta) Fernweh (München) periodicoelsolacrata.wordpress.com fernweh.noblogs.org Sin Banderas Ni Fronteras (Santiago) Chronik [email protected] chronik.blackblogs.org Argentine Switzerland Exquisita Rebeldía (Buenos Aires) Dissonanz (Zürich) [email protected] [email protected] Abrazando el Caos [email protected] Sweden Rebelion (Buenos Aires) Upprorsbladet (Stockholm) [email protected] [email protected] Mexico UK Negación Rabble (London) [email protected] rabble.org.uk Italy Canada Finimondo Wreck (Vancouver) finimondo.org wreckpublication.wordpress.com Tairsìa (Salento) Montréal Contre-Information [email protected] mtlcounter-info.org Stramonio (Milano) USA [email protected] Rififi (Bloomington) Brecce (Lecce) rififibloomington.wordpress.com [email protected] Trebitch Times (St Louis) Spain trebitchtimes.noblogs.org Infierno PugetSoundAnarchists (Pacific Northwest) [email protected] pugetsoundanarchists.org Wildfire France wildfire.noblogs.org Lucioles (Paris) luciolesdanslanuit.blogspot.fr + Séditions (Besançon) Contrainfo seditions.noblogs.org contrainfo.espiv.net Paris Sous Tension (Paris et au-delà) Tabula Rasa parissoustension.noblogs.org atabularasa.org -

Notes and Experiences from Community Struggles in Mexico a DISSERTATIO

Constructing and Navigating Autonomous Self-Organization: Notes and Experiences From Community Struggles in Mexico A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI‘I AT MĀNOA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN POLITICAL SCIENCE AUGUST 2018 By: Ryan A. Knight Dissertation Committee: Kathy E. Ferguson, Chairperson Noelani Goodyear-Ka‘ōpua Jon Goldberg-Hiller Njoroge Njoroge Craig Howes © 2018 by Ryan A. Knight All rights reserved. Table of Contents Abstract………………………………………………………………………………………..…IV Acknowledgements………………………………………………………………………………V Notes on Citations, Interviews and Translations………………………………………………...VI Chapter 1: Introduction…………………………………………………………………………...1 Chapter 2: Located Autonomies…………………………………………………………………31 Chapter 3: Community Assembly: The Case of Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca………61 Chapter 4: Community Radio: Spaces and Networks of Self-Organization and Resistance……91 Chapter 5: Community Self-Defense and Autonomous (Il)Legalities…………………………133 Chapter 6: The Ins and Outs of Autonomy……………………………………………...……..170 Chapter 7: Conclusion…………………………………………………………………...……..192 Bibliography……………………………………………………………………………………200 Abstract This dissertation explores autonomous politics as political resistance, through an engagement with various processes of communal self-organization being carried out in Mexico. Resisting the approach to “autonomy” as a static and separate space that is fully self-determined, this dissertation seeks to explore the complexities -

Constructing and Navigating Autonomous Self-Organization: Notes and Experiences from Community Struggles in Mexico

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by ScholarSpace at University of Hawai'i at Manoa Constructing and Navigating Autonomous Self-Organization: Notes and Experiences From Community Struggles in Mexico A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI‘I AT MĀNOA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN POLITICAL SCIENCE AUGUST 2018 By: Ryan A. Knight Dissertation Committee: Kathy E. Ferguson, Chairperson Noelani Goodyear-Ka‘ōpua Jon Goldberg-Hiller Njoroge Njoroge Craig Howes © 2018 by Ryan A. Knight All rights reserved. Table of Contents Abstract………………………………………………………………………………………..…IV Acknowledgements………………………………………………………………………………V Notes on Citations, Interviews and Translations………………………………………………...VI Chapter 1: Introduction…………………………………………………………………………...1 Chapter 2: Located Autonomies…………………………………………………………………31 Chapter 3: Community Assembly: The Case of Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca………61 Chapter 4: Community Radio: Spaces and Networks of Self-Organization and Resistance……91 Chapter 5: Community Self-Defense and Autonomous (Il)Legalities…………………………133 Chapter 6: The Ins and Outs of Autonomy……………………………………………...……..170 Chapter 7: Conclusion…………………………………………………………………...……..192 Bibliography……………………………………………………………………………………200 Abstract This dissertation explores autonomous politics as political resistance, through an engagement with various processes of communal self-organization being carried out in Mexico. Resisting -

From Social to Political Conference Proceedings(1).Pdf

Bilbao Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, Servicio Editorial = Argitalpen Zerbitzua, 2012. ISBN: 978-84-9860-595-2 Depósito Legal / Lege gordailua: BI-142-2012 Benjamín Tejerina and Ignacia Perugorría (editors) Edition: Mikel Azpiri Landa Book cover design: Josu Aguinaga Cueto From Social to Political New Forms of Mobilization and Democratization CONFERENCE PROCEEDINGS Edited by Benjamín Tejerina and Ignacia Perugorría From Social to Political. New Forms of Mobilization and Democratization. 4 Table of Contents Foreword . 6 Organizing Committee . 7 6FLHQWL¿F&RPPLWWHH . 7 Conference Program . 8 ARAB SPRING . .13 Mobilizing during the Arab Revolutions: Palestinian Youth Speak for Themselves Abeer Musleh (Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University) . .14 Iconography and Contestatory Language in the Arab Protest Moisés Garduño García (Universidad Autónoma de Madrid) . .28 Social Media and New Technologies in Egypt and Tunisia: Two Examples of Innovative Forms of Democratization Stefania Perna (University of Reading) . .43 Gdeim Izik. A Change in the Struggle Strategies of the Sahrawi Population Carmen Gómez Martín (EHESS) . .62 15M AND “INDIGNADO” MOBILIZATIONS . .77 Antecedents, Achievements and Challenges of the Spanish Socio-Political Movement 15M Tomás Alberich Nistal (Universidad Complutense de Madrid) . .78 Continuities and Discontinuities in Recent Social Mobilizations. From New Social Movements to the Alter-Global Mobilizations and the 15M Benjamín Tejerina and Ignacia Perugorría (UPV-EHU and Rutgers University) . .93 The Assemblies of 15th May Movement in Cáceres: An Example of Democracy School, a Road to Dialogic Society Borja Rivero Jiménez (Universidad de Extremadura) . 112 Among Militants and Deliberative Laboratories: The Indignados Héloïse Nez (Université Paris 13) . 123 INTERNATIONALIZATION OF PROTESTS . -

Anarchist News & Practice

It’s Going Down ANARCHIST NEWS & PRACTICE ACROsS sO-CalLED NORTH AMERICA TABLE OF CONTENTS What Anarchists Have Been Saying For Years.........4 Unyielding Before Power And Its Repression.........8 Milwaukee In Flames.......10 March In Solidarity With Milwaukee Uprising.......11 Welcome To The End Of The World.......12 Open To Unorthodox Methods.......15 A Rundown Of November 5th In Harrisburg And Some Reflections.......17 Black Blocs And Butterflies.......18 The Dreamers And The Provincial.......19 Fighting Fascists And The Liberal Establishment.......20 Autopsy Of An Election.......23 Make It Impossible For This System To Govern On Stolen Land.......24 NOLA Turns Up Against Trump.......25 Salute To Jordan McTaggart From Anarchists In New York.......28 Chilpancingo, MEX Seeds In The Snow: Anarchists Mourn Our Dead.......28 Destroy Gender.......29 Oaxaca, MEX Oaxaca, The Untold Story.......30 Montreal, CAN Montreal, Interview With Firehawk Of Unstoppable.......30 This Was About Unity.......31 Interview With Prisoner On Rebellion At Turbeville.......32 Protest, Blockade, Banners To Resist CCA Shareholder Meeting.......33 Blockade Of Correctional Officer Training Facility.......34 A Fire That Cannot Be Contained.......35 Report Back On September 9th Solidarity Demo.......36 War Against DAPL And Planetary Annihilation Milwaukee, USA Milwaukee, .......38 An Anarchist Perspective Of Resistance To LNG on Gitwilgyoots Territory.......42 From Freeway Shutdowns To Cop-Free Zones.......43 The ZAD, Destituent Association, And The Joy Of Pledging War.......45 -

There's Nothing Anarchist About Eco- Fascism

THERE’S NOTHING ANARCHIST ABOUT ECO- FASCISM Mexico, they responded with bewilderment, anger and disappointment that a group that is bombing and threatening them is being propped up in the us by some anarchists. This again speaks to the privilege theseus - based anarchists enjoy in treating its as an intellectual exercise while com- rades in Mexico are under attack by them. Since May, these platforms have posted a slew of articles and podcasts about its and personally attacking anarchists who criticize its. In response to the its statement threatening to kill me, one prominent anarchist in this vein wrote, “omg this shit is so hysterical. Wow.” And then promptly reposted it on their website. (It was later removed after numerous individuals pointed out that an anarchist site reposting death threats against anarchists was rather outrageous.) Most recently, this same grouping published Black Seed, a journal being distributed nationally that in part seeks to incorporate eco-extremism, in- cluding its, into green anarchism. A second edition of the eco-extremist journal Atassa is set to be published around year’s end, presumably again by Little Black Cart. This is pointed out not with the expectation that these individuals and projects will stop supporting its. Rather, it is so anarchists are aware of those in our circles who are providing legitimacy and cover for a group whose sole purpose is to murder people and who have a history of target- ing anarchists in particular. its has proclaimed itself an enemy to anar- chists. Its words and deeds reaffirm that. Why, then, should our enemies be welcome or tolerated in our spaces? ITSGOINGDOWN.ORG 11 Okupa Che as the first item on the agenda. -

Anarchist Correspondence Uruguay the Netherlands Anarquía Roofdruk Periodicoanarquia.Wordpress.Com [email protected]

english VERSION June 2016 issue 7 Anarchist correspondence Uruguay The Netherlands Anarquía Roofdruk periodicoanarquia.wordpress.com [email protected] Chile Germany Contra toda autoridad Attacke! (Norden) contratodaautoridad.wordpress.com [email protected] El Sol Ácrata (Antofagasta) Fernweh (München) periodicoelsolacrata.wordpress.com fernweh.noblogs.org Sin Banderas Ni Fronteras (Santiago) Chronik [email protected] chronik.blackblogs.org Argentine Switzerland Exquisita Rebeldía (Buenos Aires) Dissonanz (Zürich) [email protected] [email protected] Abrazando el Caos [email protected] Sweden Rebelion (Buenos Aires) Upprorsbladet (Stockholm) [email protected] [email protected] Mexico UK Negación Rabble (London) [email protected] rabble.org.uk Italy Canada Finimondo Wreck (Vancouver) finimondo.org wreckpublication.wordpress.com Tairsìa (Salento) Montréal Contre-Information [email protected] mtlcounter-info.org Stramonio (Milano) USA [email protected] Riffi (Bloomington) Brecce (Lecce) rififibloomington.wordpress.com [email protected] Trebitch Times (St Louis) Spain trebitchtimes.noblogs.org Inferno PugetSoundAnarchists (Pacific Northwest) revista_infi[email protected] pugetsoundanarchists.org Wildfre France wildfire.noblogs.org Lucioles (Paris) luciolesdanslanuit.blogspot.fr + Séditions (Besançon) Contrainfo seditions.noblogs.org contrainfo.espiv.net Paris Sous Tension (Paris et au-delà) Tabula Rasa parissoustension.noblogs.org atabularasa.org La Bourrasque -

The City Is Ours

THE CITY IS OURS THE CITY IS OURS Squatting and Autonomous Movements in Europe from the 1970s to the Present Bart van der Steen, Ask Katzeff, and Leendert van Hoogenhuijze PM PRESS Initial page: Squatting graffiti in Amsterdam, 2007. Photo: Josh MacPhee. Following page spread: Squat action at the Eerste Oosterparkstraat in Amsterdam. Photo: Hans Bouton. Next page spread: Graffiti on the roof of Blokes Fantasma, Barcelona, 2009. Photo: Josh MacPhee This page: Ungdomshuset poster, Copenhagen. Courtesy of Interference Archive. The City Is Ours: Squatting and Autonomous Movements in Europe from the 1970s to the Present © 2014 Bart van der Steen, Ask Katzeff, and Leendert van Hoogenhuijze This edition © 2014 PM Press ISBN: 978-1-60486-683-4 LCCN: 2013956924 Cover and interior design: Josh MacPhee/Antumbradesign.org 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 PM Press, PO Box 23912, Oakland, CA 94623 www.pmpress.org Printed in the USA. Contents Preface /// George Katsiaficas IX Foreword /// Geronimo XIII Introduction: Squatting and Autonomous Action in Europe, 1980–2012 /// Bart van der Steen, Ask Katzeff, and Leendert van Hoogenhuijze 1 Myth and Reality in the Amsterdam Squatters’ Movement, 1975–2012 /// Nazima Kadir 21 The Rise and Crisis of the Anarchist and Libertarian Movement in Greece, 1973–2012 /// Gregor Kritidis 63 ¡El Carrer Es Nostre! The Autonomous Movement in Barcelona, 1980–2012 /// Claudio Cattaneo and Enrique Tudela 95 Autonomous Urbanisms and the Right to the City: The Spatial Politics of Squatting in Berlin, 1968–2012 /// Alex Vasudevan 131 Ebb -

An Anarchist Journal of Dangerous Living

Rolling Thunder ISSUE NUMBER SIX / FALL TWO-THOUSAND EIGHT / A CAPER OF THE CRIMETHINC. EX-Workers’ COLLECTIVE an anarchist journal of dangerous living We are not delicate, not China that belongs in the cabinet But experimental material To be shot into space Perish in flames And discover new passages Out of this world. “Whoever does not seek the unforeseen sees nothing, for the known way is an impasse.” –Heraclitus table of contents warning shots we know everything is priceless . Introduction 2 Glossary of Terms 4 letters Rob los Ricos on Prisoner Support 10 features The SHAC Model: A Critical Analysis 11 The Importance of Support: 29 Building Foundations, Sustaining Community A World of Wings and Cries: 40 Swedish Anarchists Build Their Own Autonomous Zone Occupation and Preoccupation: 57 Opening Up Public Universities in Bogotá Gift Shops at the End of the World 65 scene reports New York City 69 fables “The secret to harvesting the The Six Most Beautiful Minutes 82 greatest abundance in the History of Cinema and the greatest enjoyment from existence is this— living dangerously! old news Build your cities Anarchists Traveling Through History: 84 on the slopes Bakunin Escapes of Vesuvius! Anarchy in the UK: 88 Send your ships into The Poll Tax Rebellion uncharted seas!” –Friedrich Nietzsche reviews Q and When the Prisoners Ran Walpole 97 and . The Black Freighter 100 The Money Machine 104 Rolling Thunder Issue Six, Fall 2008 T.O.C. 3 mistake—you’re supposed to count down, so everyone knows in the park, nothing out of the ordinary would have happened. -

Between Repression and Heroism: Young People's Politics in Mexico City After 1968 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillmen

Between Repression and Heroism: Young People’s Politics in Mexico City After 1968 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Nicholas Jon Crane Graduate Program in Geography The Ohio State University 2014 Dissertation Committee: Mathew Coleman, Advisor Stephanie Smith Mary Thomas Copyrighted by Nicholas Jon Crane 2014 Abstract During the last four decades, diverse spokespeople for a post-1968 student left in Mexico City have developed an organized memory of 1968. Their commemorative reactivations of the year represent the state’s repression of the 1968 student movement on October 2, 1968 – in the shorthand, ‘Tlatelolco’ – as the point of departure for an antagonism that continues to run through young people’s politics today. This dissertation draws from eight rounds of ethnographic and historical fieldwork, and an engagement with theories of space, politics, and aesthetics (of Doreen Massey, Jacques Rancière, Michel Foucault, and Gilles Deleuze and Félix Guattari), to examine how and to what effect these spokespeople for Mexico City’s post-1968 student left have used Tlatelolco to mobilize for political engagement as well as how young people might practice politics otherwise. Analysis suggests that, in response to a first erasure immediately after Tlatelolco through which governing elites sought to cover up the massacre and downplayed their responsibility, activists and affiliated cultural producers (visual artists, writers, musicians, filmmakers, and so on) have established and continue to maintain a second erasure that reduces the multiplicity of politics in the late 1960s to a predictable, enduring antagonism between a force of repression embodied by the PRI and a heroic student movement that resists repression in the name of a self-sacrificing movement family. -

Opening the Urban "Black Box" the Role of the Local Context in Urban Protest

Opening the urban "black box" The role of the local context in urban protest Anna Subirats Ribas Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of Political and Social Sciences of the European University Institute Florence, 25 March 2020 European University Institute Department of Political and Social Sciences Opening the urban "black box" The role of the local context in urban protest Anna Subirats Ribas Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of Political and Social Sciences of the European University Institute Examining Board Prof Donatella della Porta, SNS/formerly EUI (Supervisor) Prof Claire Colomb, UCL Prof László Bruszt, CEU/formerly EUI Prof Eduardo Romanos, UCM © Subirats Ribas, 2020 No part of this thesis may be copied, reproduced or transmitted without prior permission of the author Researcher declaration to accompany the submission of written work Department of Political and Social Sciences - Doctoral Programme I Anna Subirats Ribas certify that I am the author of the work "Opening the 'urban black box'. The role of the local context in urban protest" I have presented for examination for the Ph.D. at the European University Institute. I also certify that this is solely my own original work, other than where I have clearly indicated, in this declaration and in the thesis, that it is the work of others. I warrant that I have obtained all the permissions required for using any material from other copyrighted publications. I certify that this work complies with the Code of Ethics in Academic Research issued by the European University Institute (IUE 332/2/10 (CA 297).