Berufliches Lernen Auf Hohem Niveau

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Landschaftsplanverzeichnis Sachsen-Anhalt

Landschaftsplanverzeichnis Sachsen-Anhalt Dieses Verzeichnis enthält die dem Bundesamt für Naturschutz gemeldeten Datensätze mit Stand 15.11.2010. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der gemeldeten Daten übernimmt das BfN keine Gewähr. Titel Landkreise Gemeinden [+Ortsteile] Fläche Einwohner Maßstäbe Auftraggeber Planungsstellen Planstand weitere qkm Informationen LP Arendsee (VG) Altmarkkreis Altmersleben, Arendsee 160 5.800 10.000 VG Arendsee IHU 1993 Salzwedel (Altmark), Luftkurort, Brunau, Engersen, Güssefeld, Höwisch, Jeetze, Kahrstedt, Kakerbeck, Kalbe an der Milde, Kläden, Kleinau, Leppin, Neuendorf am Damm, Neulingen, Packebusch, Sanne-Kerkuhn, Schrampe, Thielbeer, Vienau, Wernstedt, Winkelstedt, Ziemendorf LP Gardelegen Altmarkkreis Gardelegen 67 14.500 10.000 SV Gardelegen Landgesellschaft LSA 1999 Salzwedel 25.000 mbH LP Klötze Altmarkkreis Klötze (Altmark) 62 6.250 10.000 ST Klötze Bauamt 1996 Salzwedel 25.000 LP Griesen Anhalt-Zerbst Griesen 8 297 10.000 GD Griesen Hortec 1995; RK LP Klieken Anhalt-Zerbst Klieken 32 1.118 10.000 GD Klieken Reichhoff 1992 LP Loburg Anhalt-Zerbst Loburg 40 2.800 10.000 ST Loburg Seebauer, Wefers u. 1996 Partner LP Oranienbaum Anhalt-Zerbst Oranienbaum [Brandhorst, 32 3.669 10.000 ST Oranienbaum AEROCART Consult 1995 Goltewitz] LP Roßlau Anhalt-Zerbst Roßlau an der Elbe 30 14.150 10.000 ST Roßlau Reichhoff 1993 LP Wörlitzer Winkel Anhalt-Zerbst Gohrau, Rehsen, Riesigk, 66 50.000 ST Wörlitz Reichhoff 2000 Vockerode, Wörlitz LP Zerbst, Stadt Anhalt-Zerbst Zerbst 39 ST Zerbst Gesellschaft f. i.B. -

Mitgliederzeitung Der CDU Saalekreis

UNION im Saalekreis MITGLIEDERZEITUNG DER CDU SAALEKREIS Ausgabe 2015 www.cdu-saalekreis.de NEUES AUS DEN BERICHTE DER DER KREISVORSTAND ORTSVERBÄNDEn VEREINIGUNGEN INFORMIERT NICHTS IST SO BESTÄNDIG WIE DER WaNDEL! LIEBE PARTEIFREUNDINNEN, LIEBE PARTEIFREUNDE, ein alter Spruch, dessen Wahrheitsgehalt sich jeden Tag aufs Neue be- stätigt. War gestern noch das Thema Griechenland das medienpräsente Thema, wird seit Wochen, aufgrund der aktuellen Ereignisse, der Zustrom und der Umgang mit Flüchtlingen thematisiert. So besteht die Chance Versäumnisse und Fehlentwicklungen aus der Vergangenheit unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen zu thematisieren, zu diskutieren und auch zu korrigieren. Eine Orientierung an Rattenfängern und Weltrettern hilft da nicht weiter, nur ein realistischer Blick auf unser Land, in unsere Gesellschaft. Dabei ist eines klar: Das Recht auf Asyl für Menschen, die von Gefahren für Leib und Leben bedroht sind, darf nicht eingeschränkt werden! Allerdings – es gibt auch Diskussionsbedarf und Optimierungspotential: Dauer der Asylverfahren, Durchsetzung von Abschiebungen, Leistungen an Asylbewerber, Differenzierung der Asylsuchenden, Beteiligung aller europä- ischen Länder sind dabei einige Schlagworte. Hier gibt es bei einigen Punkten auch schon Bewegung. So zeigt nicht nur der Erlass von Innenminister Holger Stahlknecht zur Abschiebung, sondern auch die konsequentere Umsetzung, dass die bestehenden Probleme angegangen werden. Ein Blick auf die Weltkarte macht aber klar: Ein schneller oder gar plötzlicher Rückgang des Zustromes ist nicht zu erwarten. Insofern müssen wir uns weiterhin an den Prognosen orientieren, um den Flüchtlingen eine ange- messene Unterbringung zu ermöglichen. Genauso intensiv müssen wir aber als Bundesrepublik und als Europa auch darauf hinwirken, dass die Ursachen für die Flüchtlingsströme beseitigt werden. Vergessen sollten wir dabei auch nicht die Sorgen der Deutschen. -

Flora Der Stadt Halle (Saale) Jens Stolle Und Stefan Klotz

Flora der Stadt Jens Stolle Halle (Saale) Stefan Klotz hallesche umweltblätter ISSN 0949-8573 5. Sonderheft Meist in der zweiten Märzhälfte präsentiert sich der Stadtgottesacker mit einem blauen Teppich aus blühenden Blausternen (Scilla siberica). Diese schon seit langem als Zierpflanze gebräuchliche Art konnte auf dem seit dem 16. Jahrhundert existierenden Friedhof dank geeigneter Standortbe- dingungen (halbschattig, nährstoffreich) massenhaft verwildern. Die Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris) ist ein attraktiver Frühblüher, der auf den Porphyrhü- geln im Nordwesten des Stadtgebietes im Gegensatz zu anderen Gebieten Sachsen-Anhalts noch relativ stabile Vorkommen besitzt. Fotos: Jens Stolle Flora der Stadt Halle (Saale) Jens Stolle und Stefan Klotz hallesche umweltblätter 5. Sonderheft Abkürzungsverzeichnis Häufigkeit Ortsangaben s ���������� selten, 1-3 Vorkommen N ��������� Nord-.../ nördlich von... z ���������� zerstreut, 4-10 Vorkommen S ���������� Süd-.../ südlich von... v ���������� verbreitet, 11-30 Vorkommen W �������� West-.../ westlich von... g ���������� gewöhnlich, > 30 Vorkommen O ��������� Ost-.../ östlich von... Status im Gebiet k ���������� Verbreitungskarte vorhanden I ���������� indigen, einheimische Art I? ��������� fraglich ob indigen Rasterdaten in den Verbreitungskarten N U ����� Neophyt (Einwanderung nach 1500), • ��������� aktuelle Vorkommen einheimischer / unbeständige Vorkommen archäophytischer Arten (Ephemerophyt) ��������� aktuelle Vorkommen von Neophyten N U?.... Neophyt, fraglich ob unbeständig oder -

Masterplan Strukturwandel Mansfeld-Südharz Ist Kein Abgeschlossenes, Sta- Tisches Dokument

Arbeitsgruppe Strukturwandel Mansfeld-Südharz Dr. Angelika Klein Landrätin und Vorsitzende Karsten Braun Büroleiter der Landrätin Sven Vogler Fachbereichsleiter I Uta Ullrich Amtsleiterin Kreisplanung/ÖPNV Kathrin Klein SB Haushalt und Finanzen Michael Schumann LEADER Manager – LAG Mansfeld-Südharz Andreas Hensel GF Standortmarketing Mansfeld-Südharz GmbH Dr. Martina Scherer Vors. d. GF der Agentur für Arbeit Sangerhausen Sangerhausen, 08. Juli 2020 2 | 197 Sitz: Büro der Landrätin Arbeitsgruppe Strukturwandel Mansfeld-Südharz Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22 06526 Sangerhausen Telefon: +49 3464 535–1000 Landrätin Dr. A. Klein +49 3464 535–1010 Büroleiter K. Braun Fax: +49 3464 535-1590 E-Mail: [email protected] Internet: www.mansfeldsuedharz.de Version 1.0 – 08.07.2020 3 | 197 KONTAKT ....................................................................................................................................................................... 3 Inhaltsverzeichnis ..................................................................................................................................................... 4 Anlagenverzeichnis ................................................................................................................................................... 7 Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................................................... 8 VORWORT................................................................................................................................................................... -

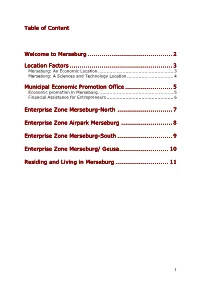

Table of Content

Table of Content Welcome to Merseburg ........................................................................... ................................ ......................2222 Location Factors ................................................................................... ..................... 333 Merseburg: An Economic Location .................................................... 3 Merseburg: A Sciences and Technology Location ................................ 4 Municipal Economic Promotion Office ........................ ........................ 555 Economic promotion in Merseburg.................................................... 5 Financial Assistance for Entrepreneurs .............................................. 6 EnEnEnterpriseEn terprise Zone MerseburgMerseburg----NorthNorth ............................ 777 Enterprise Zone Airpark Merseburg .......................... 888 Enterprise Zone MerseburgMerseburg----SouthSouth ............................ 999 Enterprise Zone Merseburg/ GeusaGeusa.................................................. 101010 Residing and Living in Merseburg ........................... ........................... 111111 1 Welcome to Merseburg The region around Merseburg is an Fraunhofer pilot plant center (PAZ) for industrial location which has polymer synthesis and polymer developed for more than 100 years. processing at Schkopau ValuePark. The chemicals industry set up and Last but not least, due to soft location established on a large-scale its factors e.g. wide-ranging leisure and businesses in neighboring -

Terminübersicht Über Die Sitzungen Des Kreistages Und Seiner Ausschüsse Des Landkreises Mansfeld-Südharz

AUSGABE 04-2021 ERSCHEINUNGSTAG 24. APRIL 2021 14. JAHRGANG INHALTSVERZEICHNIS: SEITE Übersicht über die Beschlussangelegenheiten des Kreistages des Landkreises Mansfeld-Südharz und seiner Ausschüsse �������������������������������������� 1 Öffentliche Stellenausschreibung für die Direktwahl des Landrates (m/w/d) des Landkreises Mansfeld-Südharz ��������������������������������������������������������� 2 Bekanntmachung des Landesverwaltungsamts Sachen-Anhalt zur Erteilung von Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen für die Firma Ontras Gastransport GmbH (Leipzig) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3 20� Änderungsverordnung zum Beschluss Nr� 45-10/68 des Rates des Bezirkes Halle (Saale) vom 26�04�1968 zur „Unterschutzstellung der Landschaftsteile Harz, Rippachtal, Aga- und Elstertal zu Landschaftsschutzgebieten“ für den Landkreis Mansfeld-Südharz ��������������������������� 4 Öffentliche Bekanntmachung nach § 10 Abs� 7 und 8 BImSchG i� V� m� § 21 a Abs� 2 der 9� BImSchV ����������������������������������������������������������������������������������� 5 Verordnung zur Aufhebung der Beschlüsse zur Unterschutzstellung von Baumnaturdenkmalen in den Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Goldene Aue sowie Neuverordnung von Bäumen als Baumnaturdenkmale �������������������������������������������������������������������������������� 6 Baumnaturdenkmale der Gemeinden der Verbandsgemeinde „Goldene -

Heartland of German History

Travel DesTinaTion saxony-anhalT HEARTLAND OF GERMAN HISTORY The sky paThs MAGICAL MOMENTS OF THE MILLENNIA UNESCo WORLD HERITAGE AS FAR AS THE EYE CAN SEE www.saxony-anhalt-tourism.eu 6 good reasons to visit Saxony-Anhalt! for fans of Romanesque art and Romance for treasure hunters naumburg Cathedral The nebra sky Disk for lateral thinkers for strollers luther sites in lutherstadt Wittenberg Garden kingdom Dessau-Wörlitz for knights of the pedal for lovers of fresh air elbe Cycle route Bode Gorge in the harz mountains The Luisium park in www.saxony-anhalt-tourism.eu the Garden Kingdom Dessau-Wörlitz Heartland of German History 1 contents Saxony-Anhalt concise 6 Fascination Middle Ages: “Romanesque Road” The Nabra Original venues of medieval life Sky Disk 31 A romantic journey with the Harz 7 Pomp and Myth narrow-gauge railway is a must for everyone. Showpieces of the Romanesque Road 10 “Mona Lisa” of Saxony-Anhalt walks “Sky Path” INForMaTive Saxony-Anhalt’s contribution to the history of innovation of mankind holiday destination saxony- anhalt. Find out what’s on 14 Treasures of garden art offer here. On the way to paradise - Garden Dreams Saxony-Anhalt Of course, these aren’t the only interesting towns and destinations in Saxony-Anhalt! It’s worth taking a look 18 Baroque music is Central German at www.saxony-anhalt-tourism.eu. 8 800 years of music history is worth lending an ear to We would be happy to help you with any questions or requests regarding Until the discovery of planning your trip. Just call, fax or the Nebra Sky Disk in 22 On the road in the land of Luther send an e-mail and we will be ready to the south of Saxony- provide any assistance you need. -

Satzung Zum Rettungsdienstbereichsplan Des Landkreises Saalekreis Für Den Teilrettungsdienstbereich Merseburg-Querfurt

Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan des Landkreises Saalekreis für den Teilrettungsdienstbereich Merseburg-Querfurt Auf der Grundlage der §§ 5 Abs. 1 Ziffer 3 und 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 (GVBI. LSA 2014 S. 288) i. V. m. § 7 Abs. 2 des Rettungsdienstgesetzes des Landes Sachsen- Anhalt (RettDG LSA) vom 18.12.2012 (GVBI. LSA 2012, S. 624), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 17.06.2014 (GVBI. LSA 2014, S. 288, 341) hat der Kreistag des Landkreises Saalekreis in seiner Sitzung am 13.09.2017 folgende Satzung beschlossen: § 1 Geltungsbereich Der Rettungsdienstbereichsplan enthält die Organisation und Struktur des Rettungsdienstbereiches für den bodengebundenen Rettungsdienst. Der gesamte Rettungsdienstbereich setzt sich aus den beiden Teilrettungsdienstbereichen der ehemaligen Landkreise Saalkreis und Merseburg- Querfurt zusammen. Sie sind in Anlage 1 kartographisch dargestellt und durch die Bereichsgrenze Merseburg-Querfurt voneinander abgegrenzt. 1. Gemäß der Zweckvereinbarung über die ständige Versorgung eines Teiles des Rettungsdienstbereiches Saalekreis durch den Rettungsdienst der Stadt Halle (Saale) (ZV RettD) vom 08.11.2016 (Amtsblatt des Landkreises Saalekreis vom 21.12.2016) wird der Teilrettungsdienstbereich des ehemaligen Landkreises Saalkreis (Nördlicher Saalekreis) durch die Stadt Halle (Saale) versorgt. 2. Der Teilrettungsdienstbereich des ehemaligen Landkreises Merseburg-Querfurt wird durch den Landkreis Saalekreis versorgt. Die Anlage 2.1 zeigt die Isochronen für Rettungstransportwagen (RTW) und die Anlage 2.2 zeigt die Isochronen für Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) für den Teilrettungsdienstbereich Merseburg-Querfurt des Landkreises Saalekreis. Nachfolgend wird der Teilrettungsdienstbereich Merseburg-Querfurt als Rettungsdienstbereich Merseburg-Querfurt bezeichnet. Er ist Gegenstand dieses Rettungsdienstbereichsplanes. § 2 Träger des Rettungsdienstes; Leistungserbringer Träger des Rettungsdienstes - mit Ausnahme der Luftrettung - ist der Landkreis Saalekreis. -

Ortssippenbücher List by Country, State, and Country.Xlsx

Ortssippenbücher and similar sources held by the St. Louis County Library Special Collections Department By country, state, and district Country State Area or district Locality Call no. Complete title Deutsche OSB Volume (Band) Czech Mähren Briesen im Schönhengst R 943.72 T113B Briesen im Schönhengst: Seine Geschichte und seine B 002 Republic Familien, Band 2 France Bas-Rhin Alsace Bischtroff sur Saar R 944.395 R311 Reconstitution des familles de 1693 a 1939: Bischtorff sur 00.815 Sarre (anct. Pisdorf), Sarrewerden, Zollingen France Bas-Rhin Alsace Keskastel R 944.395 K42 Keskastel & Schopperten: reconstitution des familles de 00.936 1642 à 1940 France Bas-Rhin Alsace Pisdorf R 944.395 R311 Reconstitution des familles de 1693 a 1939: Bischtorff sur 00.815 Sarre (anct. Pisdorf), Sarrewerden, Zollingen France Bas-Rhin Alsace Sarrewerden R 944.395 R311 Reconstitution des familles de 1693 a 1939: Bischtorff sur 00.815 Sarre (anct. Pisdorf), Sarrewerden, Zollingen France Bas-Rhin Alsace Schopperten R 944.395 K42 Keskastel & Schopperten: reconstitution des familles de 00.936 1642 à 1940 France Bas-Rhin Alsace Zollingen R 944.395 R311 Reconstitution des familles de 1693 a 1939: Bischtorff sur 00.815 Sarre (anct. Pisdorf), Sarrewerden, Zollingen France Bas-Rhine Alsace Alsace-Boussue R 944.395 E77F Familles juives en Alsace Bossue: reconstitution des 00.749 familles du 18eme au 20eme siecle France Bas-Rhine Alsace Asswiller R 944.395 Asswiller: Reconstitution des familles de 1710-1939 00.777 France Bas-Rhine Alsace Bissert R 944.395 R311 Reconstitution -

And Long-Term Electoral Returns to Beneficial

Supporting Information: How Lasting is Voter Gratitude? An Analysis of the Short- and Long-term Electoral Returns to Beneficial Policy Michael M. Bechtel { ETH Zurich Jens Hainmueller { Massachusetts Institute of Technology This version: May 2011 Abstract This documents provides additional information referenced in the main paper. Michael M. Bechtel is Postdoctoral Researcher, ETH Zurich, Center for Comparative and International Studies, Haldeneggsteig 4, IFW C45.2, CH-8092 Zurich. E-mail: [email protected]. Jens Hainmueller is Assistant Professor of Political Science, Massachusetts Institute of Technology, 77 Mas- sachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139. E-mail: [email protected]. I. Potential Alternative Explanation for High Electoral Returns in Affected Regions Some have pointed out that the SPD's victory in 2002 may have simply resulted from Gerhard Schr¨oder(SPD) being much more popular than his political opponent Edmund Stoiber and not from the incumbent's massive and swift policy response to the Elbe flooding. For this argument to be valid we should see a differential reaction to the announcement of Stoiber's candidacy in affected and control regions. We use state-level information on the popularity of chancellor Schr¨oderfrom the Forsa survey data to explore the validity of this argument. Figure 2 plots monthly Schr¨oder'sapproval ratings in affected and unaffected states in 2002. Figure 1: Popularity Ratings of Gerhard Schr¨oderand Flood Onset 60 55 50 45 Schroeder Popularity in % 40 35 2002m1 2002m3 2002m5 2002m7 2002m9 2002m2 2002m4 2002m6 2002m8 Treated states (>10% of districts affected) Controls Election Flood Note: Percent of voters that intend to vote for Gerhard Schr¨oderwith .90 confidence envelopes. -

AMTSBLATT Für Den Landkreis Saalekreis

AMTSBLATT für den Landkreis Saalekreis 15. Jahrgang Merseburg, den 25. Mai 2021 Nummer 26 I N H A L T Bekanntmachungen des Landkreises Saalekreis: Der Landrat 8. Rechtsverordnung des Landkreises Saalekreis zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis Saalekreis ............................................................................................... 1 Bekanntmachungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Saalkreis (WAZV Saalkreis): Wirtschaftsplan des WAZV Saalkreis für das Wirtschaftsjahr 2021 ........................................................................ 4 Impressum .................................................................................................................................................... 6 Bekanntmachungen des Landkreises Saalekreis Der Landrat 8. Rechtsverordnung des Landkreises Saalekreis zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis Saalekreis Aufgrund von § 32 Satz 1 und 2 und § 54 Satz 1 in Verbindung mit §§ 28 Abs. 1, 28a Abs. 1 und 3 des Infektions- schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Mai 2021 (BGBl. I S. 850, 856) in Verbindung mit § 14 Abs. 1 der Dreizehnten Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Dreizehnte SARS-CoV-2-Eindämmungs- verordnung – 13. SARS-CoV-2-EindV) vom 21. Mai 2021 wird verordnet: I. Feststellung der Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Inzidenzwert) 1. Es wird gemäß § 14 Abs. 1 der 13. SARS-CoV-2-EindV festgestellt, dass im Landkreis Saalekreis innerhalb eines Zeitraumes von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 kumula- tiv den Wert von mehr als 35 je 100 000 Einwohner (Inzidenzwert) erreicht hat. Der Inzidenzwert beträgt 65 (Stand: 25.05.2021). 2. Die Feststellung des in Ziffer 1 genannten Inzidenzwertes beruht auf den vom Robert-Koch-Institut auf der Seite https://www.rki.de/inzidenzen veröffentlichten Zahl. -

Amtsblatt 9 2013.Pdf

Amtliches Mitteilungsblatt der Lutherstadt Eisleben mit den Ortschaften Bischofrode, Burgsdorf, Hedersleben, Osterhausen, Polleben, Rothenschirmbach, Schmalzerode, Unterrißdorf, Volkstedt und Wolferode Jahrgang 23 Mittwoch, den 9. Oktober 2013 www.lutherstadt-eisleben.de Nummer 9 Eisleben - 2 - Nr. 9/2013 Inhaltsverzeichnis Wahlbekanntmachungen Seite 2 Amtliche Bekanntmachungen der Lutherstadt Eisleben Bekanntmachungen anderer Dienststellen und Zweckverbände · Hinweisbekanntmachungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Saalkreis Seite 3 Bekanntmachungen der kommunalen Unternehmen · Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Überleitung von Abwasser zwischen dem Abwasserzweckverband AZV „Eisleben-Süßer See“ und dem Abwasserzweckverband „Südharz“ Seite 3 Information des Stadtrates · Termine Hauptausschuss und Stadtrat Seite 6 Bekanntmachung der Verwaltung · Allgemeinverfügung über die Öffnung von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass Seite 6 · Festsetzungsverfügung „Luthers Geburtstag“ Seite 7 · Festsetzungsverfügung „Eisleber Weihnachtsmarkt“ Seite 7 · Bekanntmachung des Einwohnermeldeamtes der Lutherstadt Eisleben Seite 7 · Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes und der Stadtbibliothek am Samstag Seite 8 Hauptausschuss/Stadtentwicklungsausschuss am 27.8.2013 · Löschung Vorkaufsrecht Seite 8 Beschlüsse des Stadtrates am 17.09.2013 Seite 8 · Antrag der CDU-Fraktion zur Beschlussfassung „Änderung Fußgängerzone“ · Erarbeitung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 „Entwicklung eines Einkaufszentrums im Wohngebiet Helbraer Straße/Gerbstedter