ベニゴマオカタニシ Georissa Shikokuensis Amano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

3. Hoang Ngoc Khac

33(2): 19-29 T¹p chÝ Sinh häc 6-2011 Hä èC MÝT (MELAMPIDAE: PULMONATA: GASTROPODA) VïNG CöA S¤NG HåNG HOµNG NGäC KH¾C Tr−êng ®¹i häc Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Hµ Néi §ç V¡N NH¦îNG Tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi Hå THANH H¶I ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi Nguyªn Sinh VËt Hä Melampidae ( èc mÝt), tªn kh¸c lµ trong ®ã cã 2 loµi ch−a x¸c ®Þnh ®−îc tªn loµi. Ellobidae, phæ biÕn ë c¸c vïng ven biÓn. §©y lµ Nghiªn cøu vÒ thµnh phÇn loµi èc ë rõng ngËp hä gåm nhiÒu loµi cã ®êi sèng g¾n víi rõng mÆn ven biÓn phÝa b¾c ViÖt Nam cña §ç V¨n ngËp mÆn vµ lµ hä duy nhÊt sèng nöa ë c¹n vµ Nh−îng vµ cs. (2008) [9], tËp trung ë rõng ngËp n−íc lî, mÆn. C¸c loµi trong hä nµy kh«ng cã mÆn Qu¶ng Ninh ® x¸c ®Þnh ®−îc 4 loµi: n¾p miÖng, vá rÊt dµy. Sèng chñ yÕu ë th¶m Cassidula nucleus, Ellobium aurisjudae, môc, gèc c©y ven bê vµ c©y ngËp mÆn. Còng v× E. chinensis vµ Pythia scarabaeus . m«i tr−êng sèng vµ ®Æc ®iÓm sinh th¸i cña hä Tõ n¨m 2005 ®Õn nay, chóng t«i cã nhiÒu nµy trung gian gi÷a c¸c hä èc ë c¹n vµ c¸c hä èc ®ît thu mÉu vµ nghiªn cøu vÒ ®éng vËt ®¸y däc ë n−íc, do vËy, trong nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn s«ng vµ ven cöa s«ng Hång. -

Lectotype Designation and Redescription of Laemodonta Exaratoides Kawabe, 1992 (Gastropoda: Pulmonata: Ellobiidae)

Short Notes ©Malacological Society of Japan75 Lectotype Designation and Redescription of Laemodonta exaratoides Kawabe, 1992 (Gastropoda: Pulmonata: Ellobiidae) Hiroshi Fukuda1* and Kunitsugu Kawabe2 1Conservation of Aquatic Biodiversity, Faculty of Agriculture, Okayama University, Tsushima-naka 1-1-1, Kita-ku, Okayama 700-8530, Japan; *[email protected] 2Wakamiyadai 15-18, Yokosuka 239-0829, Japan Laemodonta exaratoides is an ellobiid that is species. known from Japan and South Korea (Higo et al., We designate the lectotype of L. exaratoides and 1999; Kurozumi, 2000; Min et al., 2008). Kuroda redescribe it in the following lines. (1953, 1958, 1963) cited the unavailable Latin name as “Kuroda, MS.” in his lists of non-marine Family Ellobiidae Pfeiffer, 1854 molluscs of Japan, with no morphological Subfamily Pythiinae Odhner, 1925 descriptions for the species. Kurozumi (2000) cited Genus Laemodonta Philippi, 1846 the author and year of L. exaratoides as “Kuroda, 1957” [the correct year of publication is 1958; see Laemodonta exaratoides Kawabe, 1992 Malacological Society of Japan (1958: index 6; 1979: 115)]. This was followed by Masuda & Laemodonta (Plecotrema) exaratoides Kuroda, Uchiyama (2004), Nakamoto et al. (2007), Hamada 1953: 11 [nomen nudum]; Kuroda, 1963: 19 (2008), Hayase et al. (2009) and Noda et al. (2009). [nomen nudum]; Kawabe, 1992: 6–8, fig. 1. However, this is not adequate because Kuroda’s Laemodonta exaratoides Kuroda, 1958: 274 [nomen (1958) text constituted a brief mention of the nudum]; Hosaka & Fukuda, 1996: 86, 95, figs distribution range alone and lacked any description. 74, 75; Fukuda, 1996: 43–44, pl. 6, fig. 13; Toki One of us (Kawabe, 1992) gave the first et al., 1998: 183–184, figs 1, 2; Fukuda et al., description of the species with a photograph of the 1999: 53, fig. -

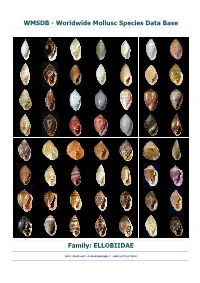

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base

WMSDB - Worldwide Mollusc Species Data Base Family: ELLOBIIDAE Author: Claudio Galli - [email protected] (updated 07/set/2015) Class: GASTROPODA --- Clade: HETEROBRANCHIA-PULMONATA-EUPULMONATA-ELLOBIOIDEA ------ Family: ELLOBIIDAE L. Pfeiffer, 1854 (Land) - Alphabetic order - when first name is in bold the species has images Taxa=681, Genus=34, Subgenus=13, Species=287, Subspecies=12, Synonyms=334, Images=187 acteocinoides , Microtralia acteocinoides J.T. Kuroda & T. Habe, 1961 acuminata , Ovatella acuminata P.M.A. Morelet, 1889 - syn of: Myosotella myosotis (J.P.R. Draparnaud, 1801) acuta , Marinula acuta (D'Orbigny, 1835) acuta , Pythia acuta J.B. Hombron & C.H. Jacquinot, 1847 acutispira , Melampus acutispira W.H. Turton, 1932 - syn of: Melampus parvulus L. Pfeiffer, 1856 adamsianus , Melampus adamsianus L. Pfeiffer, 1855 adansonii , Pedipes adansonii H.M.D. de Blainville, 1824 - syn of: Pedipes pedipes (J.G. Bruguière, 1789) adriatica , Ovatella adriatica H.C. Küster, 1844 - syn of: Myosotella myosotis (J.P.R. Draparnaud, 1801) aegiatilis, Pythia pachyodon aegiatilis H.A. Pilsbry & Y. Hirase, 1908 aequalis , Ovatella aequalis (R.T. Lowe, 1832) afer , Pedipes afer J.F. Gmelin, 1791 - syn of: Pedipes pedipes (J.G. Bruguière, 1789) affinis , Marinula affinis A.E.J. Férussac, 1821 - syn of: Pedipes affinis A.E.J. Férussac, 1821 affinis , Laemodonta affinis A.E.J. Férussac, 1821 - syn of: Pedipes affinis A.E.J. Férussac, 1821 affinis , Pedipes affinis A.E.J. Férussac, 1821 alba , Microtralia alba (J. Gassies, 1865) albescens , Ovatella albescens T.V. Wollaston, 1878 - syn of: Ovatella aequalis (R.T. Lowe, 1832) albovaricosa, Pythia albovaricosa L. Pfeiffer, 1853 albus , Melampus albus C.A. Davis, 1904 - syn of: Melampus monile (J.G. -

Korean Red List of Threatened Species Korean Red List Second Edition of Threatened Species Second Edition Korean Red List of Threatened Species Second Edition

Korean Red List Government Publications Registration Number : 11-1480592-000718-01 of Threatened Species Korean Red List of Threatened Species Korean Red List Second Edition of Threatened Species Second Edition Korean Red List of Threatened Species Second Edition 2014 NIBR National Institute of Biological Resources Publisher : National Institute of Biological Resources Editor in President : Sang-Bae Kim Edited by : Min-Hwan Suh, Byoung-Yoon Lee, Seung Tae Kim, Chan-Ho Park, Hyun-Kyoung Oh, Hee-Young Kim, Joon-Ho Lee, Sue Yeon Lee Copyright @ National Institute of Biological Resources, 2014. All rights reserved, First published August 2014 Printed by Jisungsa Government Publications Registration Number : 11-1480592-000718-01 ISBN Number : 9788968111037 93400 Korean Red List of Threatened Species Second Edition 2014 Regional Red List Committee in Korea Co-chair of the Committee Dr. Suh, Young Bae, Seoul National University Dr. Kim, Yong Jin, National Institute of Biological Resources Members of the Committee Dr. Bae, Yeon Jae, Korea University Dr. Bang, In-Chul, Soonchunhyang University Dr. Chae, Byung Soo, National Park Research Institute Dr. Cho, Sam-Rae, Kongju National University Dr. Cho, Young Bok, National History Museum of Hannam University Dr. Choi, Kee-Ryong, University of Ulsan Dr. Choi, Kwang Sik, Jeju National University Dr. Choi, Sei-Woong, Mokpo National University Dr. Choi, Young Gun, Yeongwol Cave Eco-Museum Ms. Chung, Sun Hwa, Ministry of Environment Dr. Hahn, Sang-Hun, National Institute of Biological Resourses Dr. Han, Ho-Yeon, Yonsei University Dr. Kim, Hyung Seop, Gangneung-Wonju National University Dr. Kim, Jong-Bum, Korea-PacificAmphibians-Reptiles Institute Dr. Kim, Seung-Tae, Seoul National University Dr. -

Luận Văn Thạc Sĩ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN LOÀI ỐC MANG SAU (OPISTHOBRANCHIA) VÀ ỐC PHỔI (PULMONNATA) TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH. CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG NGUYỄN VĂN QUANG HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN LOÀI ỐC MANG SAU (OPISTHOBRANCHIA) VÀ ỐC PHỔI (PULMONNATA) TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH. NGUYỄN VĂN QUANG CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ : 8440301 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG NGỌC KHẮC HÀ NỘI, NĂM 2018 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Ngọc Khắc. Cán bộ chấm phản biện 1: PGS.TS. Đỗ Văn Nhượng Cán bộ chấm phản biện 2: PGS.TS. Phạm Đình Sắc Luận văn thạc sĩ được bảo vệ tại: HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI Ngày 17 tháng 01 năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan những gì tôi đã trình bày trong luận văn là được thực hiện tại địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Các số liệu trong bài đều trung thực, chưa được công bố trước hội đồng nào. Tác giả Nguyễn Văn Quang ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình làm bài và thực hiện công việc nghiên cứu tôi luôn được sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của PGS.TS Hoàng Ngọc Khắc công tác tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. -

New Names Introduced by H. A. Pilsbry in the Mollusca and Crustacea, by William J

jbyH.l in the 1 ILML 'r-i- William J. Clench Ruth D. Turner we^ f >^ ,iV i* * ACADKMY OF NATURAL SCIENCES OF PHILADELPHLV'-' NAMES INTRODUCED BY PILSBRY m mLT) Oi -0 Dr^ 5: D m NEW NAMES INTRODUCED BY H. A. PILSBRY IN THE MOLLUSCA AND CRUSTACEA by William J. C^lencli and Ivutli _L). liirner Curator ana Research Associate in Aialacology, respectively, Aiiiseum ol Comparative Zoology at Harvara College ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF PHILADELPHIA — Special Publication No. 4 1962 SPECIAL PUBLICATIONS OF THE ACADEMY OF NATURAL SCIENCES OF PHILADELPHIA No. I.—The Mineralogy of Pennsylvania, by Samuel Gordon. No. 2.—Crystallographic Tables for the Determination of Minerals, by V. GoLDSCHMiDT and Samuel Gordon, (Out of print.) No. 3.—Gabb's California Cretaceous and Tertiary Lamellibranchs, by Ralph B. Stewart. No. 4.—New Names Introduced by H. A. Pilsbry in the Mollusca and Crustacea, by William J. Clench and Ruth D. Turner. Publications Committee: H. Radclyffe Roberts, Chairman C. Willard Hart, Jr., Editor Ruth Patrick James A. G. Rehn James Bond James Bohlke Printed in the United States of America WICKERSHAM PRINTING COMPANY We are most grateful to several people who have done much to make this present work possible: to Drs. R. T. Abbott and H. B. Baker of the Academy for checking several names and for many helpful suggestions; to Miss Constance Carter of the library staff of the Museum of Comparative Zoology for her interest and aid in locating obscure publications; to Drs. J. C. Bequaert and Merrill Champion of the Museum of Comparative Zoology for editorial aid; and to Anne Harbison of the Academy of Natural Sciences for making possible the publication of Pilsbry's names. -

00015960.Pdf

T F S C E A T B FEB RAS, RUSSIA E R C C M E E M F, CHINA The 1st International Conference on N E A B S 17–21, 2018 V, R Note about the content of the abstract book The organizing and abstract review committees have not made any edits to the content of the abstract. The abstracts are, therefore, presented as they were submitted by the authors. Organizing Committee Z, Yury N., Academician, Chair, Russia L, Yu, Academician, Co-chair, China G, Andrey A., Professor, Co-chair, Russia R, Anna V., PhD, Russia S, Elena V., PhD, Russia P, Mingai, China VÄç The Federal Scientifc Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity (159 Stoletiya Avenue, Vladivostok, Russia) hosts the Conference. ISBN: 978-5-600-02228-7 © Federal Scientifc Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity FEB RAS Printed by YAMAIKA LLC PREFACE East Asia is a part of Earth populated with many nations, and it harbors rich biological diversity of global importance. This biodiversity provides a wide range of ecological, economic, social, and cultural services, which have sustained human society in the region over thousands of years and contribute to economic development. Since biodiversity recognizes no national borders, international cooperation is increasingly important for addressing the common challenges in nature understanding and conservation. The aim of the conference initiated by the Federal Scientific Center on the East Asia Terrestrial Biodiversity of FEB RAS (RUSSIA) and Engineering Research Center of Chinese Ministry of Education for Edible and Medicinal Fungi (Jilin Agricultural University, CHINA) was to share knowledge and experiences in the broad field of the North East Asia biodiversity among scientists in a interdisciplinary manner, create networks among specialists and institutions all over the world in order to improve our understanding of regional biodiversity, integrate research outputs into conservation projects and sustainable technologies, to identify further research needs and perspectives. -

The Non-Marine Mollusk Fauna of the Pu Luong, Cuc Phuong, Phu Ly, and Ha Long Regions in Northern Vietnam

The non-marine mollusk fauna of the Pu Luong, Cuc Phuong, Phu Ly, and Ha Long regions in northern Vietnam. A survey for the Vietnam Programme of FFI (Flora and Fauna International) J.J. Vermeulen National Parks Board Singapore Botanic Gardens Singapore and W.J.M. Maassen C/o Naturalis Leiden The Netherlands September 2003 1 All terrestrial mollusk species mentioned in this report species have been identified by the authors according to their best knowledge, as derived from the relevant literature concerning northern Vietnam in the first place, and the whole of E and SE Asia in the second. Type material of species, or reference material other than material present in the collections of the authors, has not been studied. Sometimes, unpublished taxonomic combinations have been used; more information about these is available upon request. A set of the material collected during this survey has been added to the reference collections of the authors. Some samples may be re- identified as new taxonomic information becomes available; revised species lists are available upon request. J.J. Vermeulen Singapore Botanic Gardens 1 Cluny Road 259569 Singapore Email: [email protected] W.J.M. Maassen C/o Naturalis P.O. Box 9517 2300 RA Leiden The Netherlands Email: [email protected] 2 CONTENTS: 1 – Summary 4 2 – Introduction 5 2.1 General 5 2.2 – Limestone biodiversity and terrestrial mollusks 5 2.3 – Reference collection for future research 6 3 – Purpose of this survey 6 4 – Collecting methods 7 4.1 – Introduction 7 4.2 – Equipment -

Gastropoda, Pulmonata, Gastrodontidae) from the Zanclean (Early Pliocene) of Tuscany (Central Italy

Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 50 (3), 2011, 165-173. Modena, 30 dicembre 2011165 A new Janulus species (Gastropoda, Pulmonata, Gastrodontidae) from the Zanclean (early Pliocene) of Tuscany (central Italy) Giuseppe MANGANELLI, IVAN MARTINI & Andrea BENOCCI G. Manganelli, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Siena, Via Mattioli 4, I-53100 Siena; [email protected] I. Martini, Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Siena, Via Laterina 8, I-53100 Siena; [email protected] A. Benocci, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Siena, Via Mattioli 4, I-53100 Siena; [email protected] KEY WORDS - Gastropods, Pliocene, Zanclean, Tuscany, Janulus spadinii n. sp. ABSTRACT - Janulus spadinii n. sp. (Gastropoda, Pulmonata, Gastrodontidae) is described herein from the Zanclean (early Pliocene) of Balze di Caspreno (Tuscany). It belongs to a Macaronesian genus occasionally reported from the Tertiary of Europe. The new species is very similar to the Recent Madeiran Janulus stephanophorus by virtue of its shape, dorsal sculpture and radial rows of palatal teeth. It is also apparently similar to some fossil European species, however, due to insufficient information regarding the latter, no well supported distinction may be proposed at present. A brief survey of all the nominal taxa of the species-group assigned to Janulus is also provided. RIASSUNTO - [Una nuova specie di Janulus (Gastropoda, Pulmonata, Gastrodontidae) dal Pliocene inferiore della Toscana (Italia centrale)] - Janulus spadinii n. sp. è descritto sulla base di materiale raccolti nelle argille continentali del Pliocene inferiore delle Balze di Caspreno (Toscana). La nuova specie appartiene ad un genere attualmente esclusivo della Macaronesia, ma conosciuto per il Terziario europeo. -

Miocene Land Snails from Be£Chatów (Central Poland)

MIOCENE LAND SNAILS FROM BE£CHATÓW (CENTRAL POLAND). IV: PUPILLOIDEA (GASTROPODA PULMONATA). SYSTEMATIC, BIOSTRATIGRAPHIC AND PALAEOECOLOGICAL STUDIES EWA STWORZEWICZ Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, S³awkowska 17, 31-016 Kraków, Poland (e-mail: [email protected]) ABSTRACT: Twenty five species of Pupilloidea of 10 genera have been found in the Miocene brown coal de- posits of the open-cast mine Be³chatów. Four genera: Gastrocopta, Strobilops, Nesopupa and Negulus became ex- tinct in Europe before the first major glaciation. Another one – Planogyra – is now represented by one extant species in southern Europe only. Three malacofauna-bearing horizons: Be³-C, Be³-B and Be³-A are correlated with biozones MN 4, MN 5 and MN 9, respectively. Analysis of ecological requirements of extant pupilloid snails, particularly of the taxa extinct in Europe and found in the Be³chatów mine, combined with palaeobotanical data, provide some palaeoecological and palaeoclimatic cues. Stratigraphic significance of some pupilloid species is discussed. A new combination, Nesopupa minor (Boettger, 1870), is proposed. KEY WORDS: Pupilloidea, Miocene, Be³chatów, Poland, systematics, biostratigraphy, palaeoecology INTRODUCTION gastropods and bivalves have been dealt with by Pupilloidea underwentthemostspectacular P (1997). changes during the Neogene, resulting in extinction IECHOCKI in Europe of some genera, which today have repre- The brown coal mine Be³chatów (51°15’N, sentatives in remote regions of the world. Twenty five 19°20’E) is one of thelargestopen-castmines in Cen - species of Pupilloidea of 10 genera have been identi- tral Europe. The thickness of the brown coal deposits fied in the Miocene deposits of the Be³chatów brown reaches ca. -

A Dataset of Molluscan Fauna Sampled in River Estuaries of Medium and Small Size River in Kyushu Island, Japan

Biodiversity Data Journal 6: e26101 doi: 10.3897/BDJ.6.e26101 Data Paper A dataset of molluscan fauna sampled in river estuaries of medium and small size river in Kyushu island, Japan Rei Itsukushima‡, Hiroaki Yoshikawa§§, Kai Morita ‡ Department of Decision Science for a Sustainable Society, Kyushu University, Fukuoka, Japan § Department of Urban and Environmental Engineering, Graduate School of Engineering, Kyushu University, Fukuoka, Japan Corresponding author: Rei Itsukushima ([email protected]) Academic editor: Dimitris Poursanidis Received: 23 Apr 2018 | Accepted: 05 Jul 2018 | Published: 11 Jul 2018 Citation: Itsukushima R, Yoshikawa H, Morita K (2018) A dataset of molluscan fauna sampled in river estuaries of medium and small size river in Kyushu island, Japan. Biodiversity Data Journal 6: e26101. https://doi.org/10.3897/BDJ.6.e26101 ZooBank: urn:lsid:zoobank.org:pub:CD27DAB9-EC73-4B52-96CB-74028146647A Abstract Background Many studies have evaluated the ecological integrity of large-scale estuaries of continental rivers using biotic indicators such as fish, phytoplankton and benthic communities. However, few studies have focused on the river estuaries of small and medium rivers. Molluscan fauna data in large estuaries or in the estuaries of large rivers have been collected by the The National Census on River Environments (conducted by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) or National Survey on the Natural Environment (conducted by the Ministry of Environment). On the other hand, molluscan fauna of small and medium rivers are managed by local governments and have rarely been investigated. © Itsukushima R et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. -

HO 6 C MIT (MELAMPIDAE: PULMONATA: GASTROPODA) VUNG Cij^AS6NG H6NG

33(2): 19-29 Tap chf SINH HOC 6-2011 HO 6c MIT (MELAMPIDAE: PULMONATA: GASTROPODA) VUNG ciJ^A S6NG H6NG HOANG NGQC KHAC Trudng dgi hgc Tdi nguyen vd Moi IrUdng Hd Npi D6 VAN NinroNG Trudng Dgi hgc Suphgm Hd Ndi \\6 THANH HAI \ ien Sinh thai vd Tdi Nguyen Sinh Vdt Hg Melampidae (6c mit), ten khdc Id trong dd cd 2 loai chua xdc dinh dugc ten loai. EUobidae, phd bie'n d cdc vflng ven biln. Day la Nghien cflu vl thdnh phin lodi dc d rflng ngap hg gdm nhilu lodi cd ddi sd'ng gdn vdi rflng man ven biln phfa Bdc Viet Nam cua Dd Van ngap man va la hg duy nha't sd'ng nfla d can va Nhugng va cs. (2008) [9], tap trung d rflng ngap nudc lg, man. Cdc lodi trong hg ndy khdng cd man Qudng Ninh da xac dinh dugc 4 loai: nap mieng, vd rdt ddy. Sd'ng chu ylu d tham Cassidula nucleus, Ellobium aurisjudae, muc, gd'c cay ven bd va cay ngap man. Cflng vi E. chinensis va Pythia scarabaeus. mdi trudng sd'ng vd dac dilm sinh thdi cua hg Tfl nam 2005 din nay, chung tdi cd nhilu nay trung gian gifla cdc hg dc d can vd cdc hg dc dgt thu mdu va nghien cflu vl ddng vat ddy dgc d nudc, do vay, trong nhilu cdng trinh nghien sdng vd ven cfla sdng Hdng. Bai nay trinh bay cflu d Viet Nam thudng ft chu y tdi nhdm ndy.