Marianne Cohn

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Our Origin Story

L’CHAYIM www.JewishFederationLCC.org Vol. 41, No. 11 n July 2019 / 5779 INSIDE THIS ISSUE: Our origin story 6 Our Community By Brian Simon, Federation President 7 Jewish Interest very superhero has an origin to start a High School in Israel pro- people 25 years old or younger to trav- story. Spiderman got bit by a gram, and they felt they needed a local el to Israel to participate in volunteer 8 Marketplace Eradioactive spider. Superman’s Federation to do that. So they started or educational programs. The Federa- father sent him to Earth from the planet one. The program sent both Jews and tion allocates 20% of its annual budget 11 Israel & the Jewish World Krypton. Barbra non-Jews to study in Israel. through the Jewish Agency for Israel 14 Commentary Streisand won a Once the Federation began, it (JAFI), the Joint Distribution Commit- 16 From the Bimah talent contest at a quickly grew and took on new dimen- tee (JDC) and the Ethiopian National gay nightclub in sions – dinner programs, a day camp, Project (ENP) to social service needs 18 Community Directory Greenwich Vil- a film festival and Jewish Family Ser- in Israel, as well as to support Part- 19 Focus on Youth lage. vices. We have sponsored scholarships nership Together (P2G) – our “living Our Jewish and SAT prep classes for high school bridge” relationship with the Hadera- 20 Organizations Federation has its students (both Jews and non-Jews). We Eiron Region in Israel. 22 Temple News own origin story. stopped short of building a traditional In the comics, origin stories help n Brian There had already Jewish Community Center. -

Marianne Cohn Et Son Action De Résistance

Ruth Fivaz-Silbermann Historienne, Genève Marianne Cohn et son action résistante L'action L'action de Marianne Cohn à la frontière franco-suisse s'inscrit dans le travail de la Résistance juive au plan d'extermination des nazis. Marianne fait partie d'un réseau créé au printemps 1942, appelé «Mouvement de la Jeunesse sioniste». Ce réseau procure des caches et des faux papiers aux juifs étrangers ou français, menacés sur tout le territoire d'arrestation et de déportation, parce qu'ils sont juifs. Il travaille en étroite collaboration avec le réseau des Eclaireurs israélites de France. Leur objectif principal est de sauver des enfants et des adolescents juifs, notamment en les faisant passer en Suisse. La Suisse a autorisé, fin 1943, l'arrivée de 1'500 enfants juifs de France. Après avoir travaillé à Moissac, à Nice et à Grenoble, Marianne, qui a 21 ans, est chargée début 1944 par son réseau de convoyer des groupes d'enfants et de jeunes vers la Suisse, à la frontière genevoise. Elle travaille sous les ordres de Simon Lévitte, chef du mouvement, et d'Emmanuel «Mola» Racine, chef du service de passage en Suisse et frère de Mila Racine, qui a été arrêtée sur cette même frontière le 21 octobre précédent. L’équipe compte cinq ou six résistants, dont Hélène Bloch, Rolande Birgy et Colette Dufournet. Mais Marianne sera la plus active: elle convoie neuf groupes d'enfants en avril et mai 1944, soit 207 enfants au total. Hélas, elle est arrêtée le 31 mai 1944, avec les 32 enfants de son dernier convoi. -

Lettre R”Sistance N¡38

LA LETTRE de la Fondation de la Résistance Reconnue d’utilité publique par décret du 5 mars 1993. Sous le Haut Patronage du Président de la République N° 38 - septembre 2004 - 4,50 € Le débarquement de Provence et la Résistance Commission archives SAUVEGARDER LES ARCHIVES PRIVÉES DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION : UNE EXPOSITION VOUS Y AIDE. Sauvegarder les archives de la Résistance et de la Déportation est l'une des conditions pour permettre d’écrire l’histoire de cette période et pour préserver la mémoire. À cet effet, en partenariat avec le Crédit municipal de Paris, les Fondations de la Résistance et pour la Mémoire de la Déportation, associées aux ministères de la Défense et de la Culture, viennent de réaliser une exposition qui aidera tous les détenteurs d’archives, à les préserver et à les transmettre. L’objectif de l’exposition « Ensemble, sauvegardons et les archives des associations, en insistant sur le fait les archives privées de la Résistance et de la Dépor- que tous ces documents sont intéressants pour les his- tation » est de sensibiliser tous les particuliers possé- toriens futurs ; dant des documents relatifs à l'histoire de la Résistance - « La sauvegarde des archives est un devoir » insiste et de la Déportation, quelle que soit leur origine et sur les avantages qu’il y a pour un particulier à céder leur forme - écrits personnels, archives des organisa- ses papiers à un centre public d’archives qui seul offre tions de Résistance et des associations dédiées à la le maximum de garanties tant du point de vue de la mémoire de la Résistance et de la Déportation, des- conservation des documents que de leur communi- sins, textes, tracts, faux papiers.. -

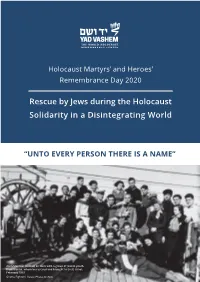

Rescue by Jews During the Holocaust Solidarity in a Disintegrating World

Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day 2020 Rescue by Jews during the Holocaust Solidarity in a Disintegrating World “UNTO EVERY PERSON THERE IS A NAME” Aron Menczer (center) on deck with a group of Jewish youth from Vienna, whom he rescued and brought to Eretz Israel, February 1939 Ghetto Fighters’ House Photo Archive Jerusalem, Nissan 5780 April 2020 “Unto Every Person There Is A Name” Public Recitation of Names of Holocaust Victims in Israel and Abroad on Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day “Unto every person there is a name, given to him by God and by his parents”, wrote the Israeli poetess Zelda. Every single victim of the Holocaust had a name. The vast number of Jews who were murdered in the Holocaust – some six million men, women and children - is beyond human comprehension. We are therefore liable to lose sight of the fact that each life that was brutally ended belonged to an individual, a human being endowed with feelings, thoughts, ideas and dreams whose entire world was destroyed, and whose future was erased. The annual recitation of names of victims on Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day is one way of posthumously restoring the victims’ names, of commemorating them as individuals. We seek in this manner to honor the memory of the victims, to grapple with the enormity of the murder, and to combat Holocaust denial and distortion. This year marks the 31st anniversary of the global Shoah memorial initiative “Unto Every Person There Is A Name”, held annually under the auspices of the President of the State of Israel. -

Je Trahirai Demain, Marianne Cohn

Je trahirai demain, Marianne Cohn Echo visuel Marcel Chetrit I will betray tomorrow, not today Today, even if you tear out my fingernails I will not betray you don’t know the limits of my courage. I know. You are five hands stiffened with chains, The shoes on your legs are nailed, I will betray tomorrow, not today, tomorrow. I need one night to stand by myself at least one night in order to deny, to change my mind. To betray, to betray friends to deny the bread and the wine to betray life. to die. I will betray tomorrow, not today the nail file is beneath the tiles the nail file is not for the bars the nail file is not for the hangman the nail file is for the wrist of my hand. Today I have nothing to say, I’ll betray tomorrow Marian Kohn 1943 Je trahirai demain, Marianne Cohn Echo visuel Marcel Chetrit Poème: Marianne Cohn Conception et Peintures: Marcel Chetrit Poème : Photo du document original, Yad Vashem Traduction en hébreu : Penina Beck Traduction en anglais : Mordehaï Beck Conception graphique et production: Jérusalem Fine Art Prints www.jfap.co.il Content from Wikipedia. the free encyclopedia. Imprimé à Jérusalem 2018 2018 C Tous droits réservés à Marcel Chetrit [email protected] marcelchetritart.com En hommage à Marianne Cohn, qui bravant, les ténèbres et les dangers de cette période tragique de l’histoire de l’humanité, sauva la vie de nombreux enfants, les prenant en charge et les accompagnant jusqu’à l’un des points de passage de la frontière entre la France et la Suisse. -

Switzerland and Refugees in the Nazi Era

Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Switzerland and Refugees in the Nazi Era This version has been replaced by the revised and completed version: Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg: Die Schweiz und die Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozialismus, Zürich 2001 (Veröffentlichungen der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, vol. 17). Order: Chronos Verlag (www.chronos-verlag.ch) Edited by Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War P.O. Box 259 3000 Bern 6, Switzerland www.uek.ch Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War: Switzerland and Refugees in the Nazi Era. Bern, 1999. ISBN 3-908661-07-2 English version has been translated from German and French original texts Distributed by BBL/EDMZ, 3003 Bern www.admin.ch/edmz Art.-No. 201.282 eng 12.99 1000 H-UEK 07-10-99 Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Switzerland and Refugees in the Nazi Era Members of the Commission / General Management Jean-François Bergier, Chairman Sybil Milton, Vice-Chairman/Report Management Joseph Voyame, Vice-Chairman Wladyslaw Bartoszewski Georg Kreis, Report Management Saul Friedländer, Report Management Jacques Picard, Delegate Harold James Jakob Tanner General Secretary Linus von Castelmur Project Direction Gregor Spuhler Academic Advisor Marc Perrenoud Authors Valérie Boillat, Daniel Bourgeois, Michèle Fleury, Stefan Frech, Michael Gautier, Tanja Hetzer, Blaise Kropf, Ernest H. Latham, Regula Ludi (team leader), Marc Perrenoud, Gregor Spuhler (team leader), Hannah E. Trooboff Researchers Thomas Busset, Frank Haldemann, Ursina Jud, Martin Lind, Martin Meier, Laurenz Müller, Hans Safrian, Thomas Sandkühler, Bernhard Schär, Daniel Schmid, Marino Viganò, Daniel Wildmann, Bettina Zeugin, Jan Zielinski, Regula Zürcher Administration/Production Estelle Blanc, Armelle Godichet, Regina Mathis Translation from the German: Susan M. -

Resistance, Jewish Organizations in France: 1940-1944 by Lucien Lazare

Resistance, Jewish Organizations in France: 1940-1944 by Lucien Lazare In terms of numbers, the proportion of Jewish women active in Jewish underground organizations in occupied France is impressive. A lexicon of French-Jewish underground organizations published in Paris in 2003 contains a brief biography of every single member of the organizations, with emphasis on her or his actions in the underground. Of some six hundred members, two hundred and forty—approximately forty percent—were women. This statistic is surprising, since women’s status in France lagged behind that in other countries. The advisory council founded by General Charles de Gaulle in Algiers granted French women the right to vote only on July 23, 1944. On the eve of World War II, the number of French girls who held a matriculation certificate was much lower than that of boys, and the same was true of women university graduates, none of whom studied medicine. Members of the middle class usually did not care much about the education of girls, whose sole future would be as homemakers. In this respect, French-born Jews, most of whom belonged to the middle class, were no different from their non-Jewish counterparts. The exceptions to this rule were the children of immigrants from central and eastern Europe. The leaders of the Jewish organizations were all men, though every religious community had a women’s organization in charge of charitable funds. No women’s organization in the strict sense of the word existed at the time, except for a branch of WIZO in Paris, headed by Juliette Stern, who was both politically and socially aware. -

La Résistance Alsacienne Mémoire Et Réflexions

de la Fondation de la Résistance Reconnue d'utilité publique par décret du 5 mars 1993. Sous le Haut Patronage du Président de la République n° 85 – juin 2016 – 5,50 € Dossier thématique La Résistance alsacienne Mémoire et réflexions Histoire d’objets de la Résistance Cette nouvelle rubrique de La Lettre présentera, chaque trimestre, l’histoire d’un objet emblématique de la Résistance. Elle montrera comment ces objets ont marqué dura- blement l’histoire et la mémoire de la Résistance. J. Redouane Les postes émetteurs-récepteurs, des liens Coll. musée de l’Ordre de la Libération/ photographe vitaux mais périlleux pour la Résistance Les liaisons radios clandestines permettent de transmettre à Londres puis à Alger libérée les ren- seignements militaires, politiques et économiques urgents collectés par les réseaux de Résistance en Poste émetteur récepteur AMKII France. Elles permettent également l’organisation Entre le début et la fin de la guerre, les émetteurs-récepteurs utilisés pour les liaisons radios clandestines bénéficient de des opérations maritimes et aériennes par les- perfectionnements techniques considérables (utilisation de quelles transitent les courriers (informations moins quartz, miniaturisation, fabrication en série…). urgentes) et certains agents des réseaux mais aussi Leur poids passe de 20 kg, pour le modèle MD XV, mis en les parachutages, tout en coordonnant les différents service en 1941, nécessitant deux grosses valises pour son groupes de résistants. transport, à 9 kg pour le poste type AMKII utilisé à la fin de Ces liaisons s’établissent entre un émetteur fixe l’année 1942 et de loin le plus employé par la Résistance appelé « la centrale » installée en territoire libre lequel tient dans une petite valise (38 X 24 X 10 cm). -

Renee Bornstein

Renee Bornstein Renee Bornstein survived the Holocaust by hiding in barns, farms and convents. A resistance worker who took Renee to one of the convents, Marianne, was murdered by the Gestapo. ‘When you are in hiding and when you are arrested, you live in fear and confront death every day. How could I be a child again?’ My name is Renee Bornstein, née Koenig. I was born in Strasbourg, France in 1934. When I was five years old, I moved with my parents, my older sister, Helen, and my younger brother, Joe, to the small town of St Junien, in the south west of France. When the Nazis occupied France, life for Jewish people like us became more difficult. Our daily life was restricted and people started to vanish. Whenever my parents heard the Nazis were about to search the village, my parents would rush us from our beds to hide in barns, farms, convents and even the cellar of a local chapel. Can you imagine how it felt, as a child of just eight, huddled in a dark attic or a barn, unable to make a sound? Even a creak in the rooms above or below meant the possibility of discovery, or even betrayal. As the Nazi regime tightened its grip over occupied France, it became clear to my parents they could no longer rely on this plan for survival. They made the agonising decision to send us to Switzerland without them. We were given false papers and joined with other so-called non-Jewish children; the story was we were going to a holiday camp to escape the bombing. -

Marianne Cohn

Marianne Cohn Marianne Cohn est née le 17 septembre 1922 à Mannheim dans le Land du Bade Wurtemberg en Allemagne. Elle est morte le 8 juillet 1944 à Ville-la-Grand en France à l'âge de 21 ans. Marianne Cohn est une résistante juive allemande. L’émigration de la famille se déroule en 1934. En avril 1934, après avoir passé quelques jours à Paris, la famille part pour Barcelone. Lorsque la guerre civile espagnole éclate en 1936, Marianne et Lisa sont envoyées chez un oncle maternel à Paris, elles y sont scolarisées. Après l'annonce de la défaite des républicains espagnols, Margarete et son ami quitent l'Espagne et toute la famille se retrouve réunie à Paris. En 1941, elle participe au MJS (Mouvement de Jeunesse Sioniste), dans le but de préparer et difuser parmi la communauté juive cachée ou aux groupes des jeunes MJS une documentation en matière d'histoire et culture juive et sioniste. En 1942, Marianne s'occupe d'enfants juifs en France, menacés de déportation. Elle est incarcérée à Nice en 1943, à la suite de l'arrestation de son camarade Jacques Klausner, et relâchée trois mois plus tard. C'est pendant cete première détention qu'elle aurait rédigé son célèbre poème “Je trahirai demain, pas aujourd'hui”, poème qui rappelle la soufrance du résistant pris à son propre combat contre lui-même. D'abord simple assistante chargée de surveiller les enfants avant leur départ pour la Suisse, Marianne Cohn intègre avec Rolande Birgy l'équipe des convoyeurs en janvier 1944. Chaque semaine, deux ou trois groupes, comptant chacun jusqu'à une vingtaine d'enfants issus de toute la zone sud, franchissent clandestinement la frontière, après être passés par Lyon et Annecy. -

Histoire D'annemasse Et Des Environs

Bibliographie 2021 Histoire d’Annemasse et des environs Bibliothèque patrimoniale des archives municipales Mairie ANNEMASSE Bibliographie 2021 Table des matières Histoire de la ville d’Annemasse, du Genevois et des communes voisines ........................................... 2 Histoire d’Annemasse.......................................................................................................................... 2 Histoire des communes voisines ......................................................................................................... 2 Histoire du Genevois ........................................................................................................................... 2 Fouilles archéologiques ....................................................................................................................... 3 Michel Servet et la pensée libre .......................................................................................................... 3 Première Guerre mondiale à Annemasse et dans les environs .......................................................... 3 Seconde Guerre mondiale à Annemasse et dans les environs ........................................................... 3 Jumelage Allemagne et Pologne ......................................................................................................... 4 Vivre à Annemasse .................................................................................................................................. 5 Art, culture ......................................................................................................................................... -

Renee Bornstein

Renee Bornstein Renee Bornstein survived the Holocaust by hiding in barns, farms and convents. Marianne Cohn, a resistance worker, was murdered by the Gestapo for trying to help Renee and other children escape. ‘When you are in hiding and when you are arrested, you live in fear and confront death every day. How could I be a child again?’ My name is Renee Bornstein, née Koenig. I was born in Strasbourg, France in 1934. When I was five years old, I moved with my parents, my older sister, Helen, and my younger brother, Joe, to the small town of St Junien, in the south west of France. When the Nazis occupied France, life for Jewish people like us became more difficult. Our daily life was restricted and people started to vanish. Whenever my parents heard the Nazis were about to search the village, my parents would rush us from our beds to hide in barns, farms, convents and even the cellar of a local chapel. Can you imagine how it felt, as a child of just eight, huddled in a dark attic or a barn, unable to make a sound? Even a creak in the rooms above or below meant the possibility of discovery, or even betrayal. As the Nazi regime tightened its grip over occupied France, it became clear to my parents they could no longer rely on this plan for survival. They made the agonising decision to send us to Switzerland without them. We were given false papers and joined with other so-called non-Jewish children; the story was we were going to a holiday camp to escape the bombing.