Contrat Urbain De Cohesion Sociale De Sarrebourg

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Guide Des Producteurs

LE GUIDE DES PRODUCTEURS LE TALENT DES MOSELLANS EST SANS LIMITE Carte d’identité THIONVILLE de la Moselle FORBACH SAINT-AVOLD SARREGUEMINES METZ BITCHE CHÂTEAU-SALINS SARREBOURG Qualité MOSL : 2 un repère pour vous guider 3 1,047 MILLIONS Qualité MOSL vous permet de reconnaître les acteurs qui œuvrent sur le territoire mosellan et privilégient les productions locales et les savoir-faire propres au territoire. Vous pourrez le D’HABITANTS retrouver sur les produits alimentaires, les lieux de restauration, les sites ou activités touristiques. Le talent des mosellans est sans limite, profitez-en ! 2 6 216 KM DE Le logo Qualité MOSL apposé sur les produits agréés vous garantit une production locale SUPERFICIE de qualité. Chaque produit agréé Qualité MOSL répond à un cahier des charges strict. Il a fait DONT 50% DE l’objet d’un audit par un comité d’agrément constitué de professionnels et d’une procédure 2 400 encadrée par une charte dans laquelle le producteur s’engage à une transparence totale et une SURFACES AGRICOLES EXPLOITATIONS information claire sur l’origine des matières premières et les méthodes de production. Facilement AGRICOLES reconnaissable par les consommateurs, son logo permet une identification rapide des produits. ET 8 100 EMPLOIS En 2018 : près de 200 producteurs et artisans sont engagés dans cette démarche et près de 1000 DIRECTS produits portent l’agrément Qualité MOSL. 19 000 ENTREPRISES L’agrément Qualité MOSL est piloté par : ARTISANALES ET 100 000 SALARIÉS 70 HECTARES DE VIGNES AOC MOSELLE ET 250 000 BOUTEILLES PAR AN L’agriculture et l’artisanat mosellans L’agriculture mosellane, majoritairement quotidiens des populations. -

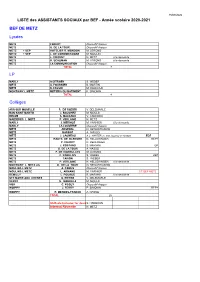

2021 Liste AS Par BEF 2020-2021.Pdf

15/09/2020 LISTE des ASSISTANTS SOCIAUX par BEF - Année scolaire 2020-2021 BEF DE METZ Lycées METZ FABERT Dispositif d'appui METZ G. DE LA TOUR Dispositif d'appui METZ + SEP HOTELIER R. MONDON M. LEROND METZ + SEP L. DE CORMONTAIGNE M. MOULIN METZ L. VINCENT N. METZ à la demande METZ R. SCHUMAN M. LEROND à la demande METZ LA COMMUNICATION Dispositif d'appui TOTAL 7 LP MARLY A.CITROEN S. WEBER METZ A. FOURNIER B. MARTIN METZ R.CASSIN M. KADDOUR MONTIGNY L METZ METIERS DU BATIMENT P. SIMONIN TOTAL 4 Collèges ARS SUR MOSELLE P. DE ROZIER V. DELEMARLE BAN SAINT MARTIN J. BAUCHEZ M. MOULIN DELME A. MALRAUX V. CAREDDU MAIZIERES L METZ P. VERLAINE N. METZ MARLY J. MERMOZ M. VARNIER à la demande MARLY LA LOUVIERE Dispositif d'appui METZ ARSENAL O. SEWASTIANOW METZ BARBOT A. NASSO METZ J. LAGNEAU A.C. HARTER (C. Mat. Jusqu'au 21/12/2020) ECR METZ HAUTS DE BLEMONT N. HELLERINGER REP+ METZ P. VALERY R. REDLINGER METZ J. ROSTAND S. MARIANI GP METZ G. DE LA TOUR A. NASSO METZ P. DE VIGNEULLES M. LEROND METZ F. RABELAIS S. WEBER REP METZ TAISON S. WEBER METZ P. VERLAINE N. HELLERINGER à la demande MONTIGNY L METZ site G. DE LA TOUR O. SEWASTIANOW MOULINS L METZ A. CAMUS Dispositif d'appui MOULINS L METZ L. ARMAND M. VARNIER CT BEF METZ REMILLY L. POUGUE S. MARIANI à la demande STE MARIE AUX CHENES G. PIERNE V. DELEMARLE VERNY N. MANDELA M. MOULIN VIGY C. PEGUY Dispositif d'appui WOIPPY J. -

Fiche TIM 154.Indd

➜ 154 SARREBOURG ➜ DRULINGEN DRULINGEN 154 SARREBOURG NUMÉRO DU SERVICE 2 4 6 JOURS DE CIRCULATION M-V ME-S L-M-ME-J-V PÉRIODES DE CIRCULATION DRULINGEN RENVOIS À CONSULTER SAD (1) SAD (2) SAD (1) SARREBOURG (GARE ROUTIERE) 12.10 12.20 17.20 SIEWILLER SARREBOURG (RUE DE PHALSBOURG) 12.12 12.22 17.27 SARREBOURG (MESANGE) 12.24 17.25 VECKERSVILLER HILBESHEIM (EGLISE) 12.24 12.34 17.34 VIEUX LIXHEIM (RUE PRINCIPALE) 12.29 12.39 17.39 SCHALBACH VIEUX LIXHEIM (CENTRE) 12.30 12.40 17.40 LIXHEIM (FONTAINE) 12.32 12.42 17.42 BICKENHOLTZ HERANGE (ROUTE DE FLEISHEIM) 12.35 12.45 17.45 FLEISHEIM (VILLAGE) 12.38 12.48 17.48 BICKENHOLTZ (CENTRE) 12.41 12.51 17.51 FLEISHEIM SCHALBACH (ROUTE DE SARREBOURG) 12.43 12.53 17.53 SCHALBACH (CENTRE) 12.44 12.54 17.54 HERANGE SCHALBACH (LOTISSEMENT) 12.45 12.55 17.55 VECKERSVILLER (ROUTE PRINCIPALE) 12.47 12.57 17.57 LIXHEIM VECKERSVILLER (FONTAINE) 12.48 12.58 17.58 SIEWILLER (CENTRE) 12.50 13.00 18.00 DRULINGEN (PLACE MARTZLOFF) 12.55 13.05 18.05 VIEUX LIXHEIM 1 : SAD - Service eff ectué à la demande en période de vacances, contacter le transporteur la veille au 0387035070 SEPTEMBRE 2018 er HILBESHEIM 2 : SAD - Service eff ectué à la demande le samedi, contacter le transporteur la veille au 0387035070 REDING SARREBOURG Horaires valables au 1 ➜ Renseignements horaires et abonnements ➜ 154 DRULINGEN ➜ SARREBOURG • appelez le numéro du transporteur indiqué ci-dessous • retrouvez vos horaires sur le site internet : www.simplicim-lorraine.eu/tim • adressez-vous à l’espace infoTIM NUMÉRO DU SERVICE 1 3 5 7 9 Gare -

La Drôle De Guerre En Moselle 1939 - 1940

Collection «Documents Lorrains» LA DRÔLE DE GUERRE EN MOSELLE 1939 - 1940 Tome 1 3 septembre 1939 - 10 mai 1940 Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays @ Editions PIERRON - 1983 Imprimerie Pierron 4, rue Gutenberg - 57206 Sarreguemines 10/1983 - Dépôt légal 10/1983 ISBN : 2-7085-0019-8 N° 447 Henri HIEGEL Professeur et Archiviste honoraire LA DRÔLE DE GUERRE EN MOSELLE 1939 - 1940 Tome 1 3 septembre 1939 - 10 mai 1940 EDITIONS PIERRON Du même auteur — La ville et la châtellenie de Sarreguemines, de 1335 à 1630 Nancy, éd. Berger-Levrault, 1934, 543 p. — épuisé — La Lorraine, terre française de l'est Sarreguemines, éd. Marcel Pierron, 1945, 30 p. — épuisé — Le Bailliage d'Allemagne de 1600 à 1632, T. 1 Sarreguemines, 1961, 310 p. T. II (en collaboration avec Charles Hiegel) Sarreguemines, 1968, 271 p. (chez l'auteur, Rue Clemenceau 47, Sarreguemines 57200) — Zetting et son église (en collaboration), 1964, 32 p. — épuisé — La paroisse Saint-Nicolas de Sarreguemines, 1969, 162 p. (à commander au presbytère Saint-Nicolas de Sarreguemines) — Sarreguemines, principale ville de l'Est Mosellan, Sarreguemines, Imprimerie Sarregueminoise, 1972, 136 p. — épuisé A la mémoire de nos maîtres de l'Université de Nancy, les historiens Robert Parisot (1860-1930) (1), André Gain (1897-1977) (2), Félix Grat (1898- 1940) (3) et Emile Duvernoy (1861-1942) (4) (1) A. Gain, Robert Parisot, son œuvre, ses idées historiques, dans Annales de l'Est, 1933, p. 9-58. (2) H. Hiegel, L'historien lorrain André Gain, dans: Annuaire de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, 1978, p. -

A 03 Strasbourg Saverne Sarrebourg (17 Juillet Au 11 Décembre 2021)

Fiche Horaire 03 Strasbourg > Saverne > Sarrebourg 0 805 415 415 Du 17 juillet 2021 au 11 décembre 2021 Mise à jour le : 11 juin 2021 Du lundi au vendredi 1 2 3 O O O # O O c c c Strasbourg 5.00 6.16 6.23 6.49 6.55 7.16 7.25 7. 49 7. 55 8.16 9.19 10.17 10.55 11. 49 12.17 12.49 12.55 13.19 14.18 14.55 15.17 15.55 16.19 16.25 16.49 16.55 17.2 0 17.25 17. 49 17. 55 18.16 18.25 18.49 19.19 19.25 19.49 Vendenheim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.32 | 17. 0 3 | 17. 3 2 | 18.04 | | | | 19.33 | Stephansfeld 5.16 | 6.33 | 7. 0 5 | 7. 3 5 | 8.05 | | | 11.0 6 | | | 13.06 | | 15.05 | 16.05 | 16.37 | 17. 0 7 | 17. 3 7 | 18.08 | 18.35 | | 19.37 | Brumath 5.19 6.27 6.36 | 7.08 7.29 7.38 8.00 8.07 8.28 9.30 10.28 11.0 9 12.00 12.28 13.00 13.09 13.30 14.30 15.08 15.29 16.08 | 16.40 16.59 17.10 | 17. 4 0 18.00 18 .11 18.28 18.38 19.01 19.30 19.40 20.00 Mommenheim 5.27 | 6.40 | 7.13 | 7. 4 2 | 8.12 | | | 11.13 | | | 13.13 | | 15.13 | 16.13 | 16.44 | 17.14 | 17. 4 5 | 18.15 | 18.42 | | 19.45 | Schwindratzheim 5.32 | 6.43 | 7.16 | 7. -

Service Departemental D'archives De La Moselle

Sous-série 10 Rp SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHIVES DE LA MOSELLE 10RP Service départemental des dommages de guerre et des commissions d’arrondissement (1916-1940) Répertoire numérique établi par Robert Goudy Saint-Julien-lès-Metz 1975-1976 Archives départementales de la Moselle (MD/AK/INVENTAI/10R/7 juin 1999) 1 Sous-série 10 Rp INTRODUCTION Le classement du fonds du service départemental des dommages de guerre et de la reconstitution pour la guerre de 1914-1918 est provisoire. 1ère partie du répertoire : dossiers français Cette partie comporte trois principales catégories de dossiers : 10 Rp 1-28 Textes officiels : législation et réglementation, organisation et fonctionnement du service, commissions d’arrondissements, personnel, comptabilité, architectes et experts, travaux et entreprises, affaires judiciaires, évaluation, cession de dommages, archivage 10 Rp 29-32 Dossiers de sinistrés : biens et bâtiments publics 10 Rp 33 Dossiers de sinistrés : communes, autres collectivités publiques et privées, entreprises et particuliers, juridictions des dommages de guerre Les dommages de la première guerre mondiale ne sont pas comparables à ceux causés lors de la guerre de 1939-1945 : en effet, les opérations de guerre proprement dites épargnèrent alors presque complètement le territoire du département. Ces dommages consistaient surtout en réquisitions et en cantonnements ; cependant les combats de l’offensive française du début de la guerre (batailles de Morhange et Sarrebourg) causèrent notamment des destructions en 1914 dans le sud et le sud-est du département, principalement dans l’arrondissement de Château-Salins, cantons de Château-Salins, Delme et Vic-sur-Seille (dans une moindre mesure) où les communes de Fossieux, Ajoncourt, Pettoncourt, Aboncourt-sur-Seille, Attilloncourt furent détruites à 90 voire 95 % ; furent également sinistrées certaines communes des arrondissements de Metz-Campagne, canton de Verny (Saint-Jure, Cheminot), et de Sarrebourg, canton de Sarrebourg (Brouderdorff, Buhl, Plaine-de-Walsch, Scheckenbusch, Walscheid). -

Bohémienne Dans Le Duché De Lorraine, Terre Frontalière : Un Particularisme Provincial

Un aperçu de la présence bohémienne dans le duché de Lorraine, terre frontalière : un particularisme provincial Les Bohémiens qui sillonnent la Lorraine au XVIIIe siècle n’en sont bien évidemment pas tous originaires, tant s’en faut. Toutefois, des éléments tels que la langue qu’ils parlent ou les lieux de baptême, de mariage, etc. permettent de déterminer qu’ils ont pour la plupart essentiellement des points d’ancrage, outre en Lorraine, dans les régions et pays voisins tels que l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Les Bohémiens de la région lorraine et des provinces plus orientales la jouxtant sont une branche nommée Sinti, Manuś, dont les premiers documents les mentionnant en attestent la présence dans les régions germanophones de la Prusse à l’Autriche1. L’influence lexicale allemande est très forte sur leur langue – la langue romani – et nous verrons que les Bohémiens qui comparaissent devant les tribunaux lorrains sont en majorité germanophones. C’est au cours des temps modernes que se produit « une série de périodes de migrations, essentiellement en direction de l’Italie et de la France »2. En France, les Sinti originaires d’Allemagne se donnent le nom de Manuś (Manouches) peut-être pour se distinguer des Sinti piémontais. Plusieurs sources rendent compte de l’état du duché de Lorraine et Barrois aux XVIIe et XVIIIe siècles, au premier plan desquelles le mémoire de 1697, rédigé par Jean-Baptiste Desmarets de Vaubourg, et concernant les États du duché de Lorraine3. Il est voué à l’instruction de Louis de France, alors duc de Bourgogne, et petit-fils de Louis XIV, destiné à devenir le futur roi de France4. -

Sectorisation Scolaire Collèges De La Moselle

Annexe : Sectorisation scolaire Date Ecoles (uniquement pour les communes dont les Collège d'affectation Communes rattachées changement Particularités écoles sont rattachées à plusieurs collèges) secto ALBESTROFF - de l'Albe ALBESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe DIFFEMBACH-LES-HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe FRANCALTROFF ALBESTROFF - de l'Albe GIVRYCOURT ALBESTROFF - de l'Albe GRENING ALBESTROFF - de l'Albe GUINZELING ALBESTROFF - de l'Albe HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe HONSKIRCH ALBESTROFF - de l'Albe INSMING ALBESTROFF - de l'Albe INSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe KAPPELKINGER ALBESTROFF - de l'Albe LENING ALBESTROFF - de l'Albe LHOR ALBESTROFF - de l'Albe MOLRING ALBESTROFF - de l'Albe MONTDIDIER ALBESTROFF - de l'Albe MUNSTER ALBESTROFF - de l'Albe NEBING ALBESTROFF - de l'Albe NELLING ALBESTROFF - de l'Albe NEUFVILLAGE ALBESTROFF - de l'Albe PETIT-TENQUIN ALBESTROFF - de l'Albe RENING ALBESTROFF - de l'Albe TORCHEVILLE ALBESTROFF - de l'Albe VAHL-LES-BENESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe VIBERSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe VITTERSBOURG ALGRANGE - E. Galois ALGRANGE ALGRANGE - E. Galois NILVANGE AMNEVILLE - La Source AMNEVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ANCY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARRY ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARS-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier CORNY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier DORNOT ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GORZE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GRAVELOTTE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier JOUY-AUX-ARCHES ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier NOVEANT-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier REZONVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier VIONVILLE AUDUN-LE-TICHE-E.Zola AUDUN-LE-TICHE AUDUN-LE-TICHE - E. -

Sarreguemines > Sarre-Union > Sarrebourg C

Fiche Horaire c 17 Sarreguemines > Sarre-Union > Sarrebourg 0 805 415 415 Du 12 juillet au 12 décembre 2020 Mise à jour le : 12 juin 2020 Du lundi au vendredi Sarreguemines (Gare) 6.05 6.50 8.05 8.45 11.2 0 12.20 13.45 15.25 16.28 17.2 0 17. 4 0 18.39 19.41 Rémelfing(Centre) 6.10 6.55 | | 11.25 12.25 | 15.30 16.33 17. 2 5 | 18.44 | Sarreinsming (Pont) 6.12 6.57 | | 11.27 12.27 | 15.32 16.35 17. 2 7 | 18.46 | Zetting (Salle des fêtes) 6.14 6.59 | | 11.29 12.29 | 15.34 16.37 17. 2 9 | 18.48 | Wittring (Pont) 6.20 7. 0 5 | | 11.35 12.35 | 15.40 16.43 17. 3 5 | 18.54 | Kalhausen (Gare) 6.23 7. 0 8 | | 11.38 12.38 | 15.43 16.46 17. 3 8 | 18.57 | Herbitzheim (Rue de Hambach) | | 7. 2 2 8.17 8.57 | | 13.57 | | | 17. 5 2 | 19.53 Herbitzheim (Mairie) 6.30 7.15 | 7. 2 4 | | 11. 4 5 12.45 | 15.50 16.53 17. 4 5 | 19.04 | Herbitzheim (MSP) 6.31 7.16 7. 2 5 7. 2 5 8.20 9.00 11. 4 6 12.46 14.00 15.51 16.54 17. 4 6 17. 5 5 19.05 19.56 Sarralbe (Centre) 6.38 7. 2 3 | | 8.27 9.07 11. 53 12.53 14.07 15.58 17. 01 17. -

Fait À Montigny-Lès-Metz Le 31 Août 2021 Monsieur

ARRÊTÉ N° 05720210831528 Le président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle, Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 12, 13, 14, 23 et 41. Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégorie A,B,C transmises par les collectivités et les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, au Centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent, ARRÊTE Article 1 : Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A,B et C sont arrêtées conformément au document ci-annexé qui comporte 245 déclarations Article 2 : Ampliation du présent arrêté est adressé à Monsieur le préfet de la Moselle Transmis au représentant de l'état La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi- territorial.fr rubrique «Publicité des arrêtés» Fait à Montigny-Lès-Metz le 31 août 2021 Visé le : 31 août 2021 Monsieur Vincent MATELIC Président du CDG 57, Maire de Rosselange La description des postes à pourvoir est également consultable sur le site https://www.cdg57.fr, rubrique Emploi, sous-rubrique Déclarations de vacances d'emplois. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselle Page 1/18 16 rue de l'Hôtel de Ville - BP 50229 - 57952 MONTIGNY LES METZ CEDEX Arrêté n° 05720210831528 Temps Poste à Date de N° de déclaration Grade Intitulé du poste Motif de Collectivité pourvoir transmission travail le Agent social Agent social principal Poste vacant suite à une Travailleur social (h/f) 01/10/ V057210800381738001 de 1ère classe fin de contrat sur emploi 35h00 C.C.A.S. -

VOS PLUS BELLES BALADES EN MOSELLE Sommaire

VOS PLUS BELLES BALADES EN MOSELLE Sommaire p3 • Territoire de Sarreguemines - Bitche p7 • Territoire de Sarrebourg - Château-Salins p11 • Territoire de Metz - Orne p15 • Territoire Thionville p19 • Territoire de Forbach - Saint-Avold. Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit Pour retrouver un accueil et des services de qualité pour les touristes tous nos circuits, à vélo. Pour connaître les prestataires Accueil téléchargez 3 www.francevelotourisme.com/accueil-velo l’appli Édito C’est à pied ou à vélo que se révèle vraiment un territoire. Sur les véloroutes pour rêver de voyage à vélo, sur les voies vertes en famille, sur les boucles pédestres ou les GR, sur les singles à VTT pour les plus sportifs, les possibilités de prendre les chemins sont infinies. Notre sélection des plus beaux itinéraires pédestres et cyclables de la Moselle que propose ce guide sont une invitation à d’inoubliables randonnées en liberté. Partez à la découverte des paysages contrastés et des richesses naturelles et patrimoniales de nos 5 territoires touristiques, pour retrouver le plaisir simple de marcher ou de pédaler. Pour embarquer votre randonnée sur votre smartphone, il suffit de flasher le Qrcode associé à chaque balade. Et si vous préférez être guidés pour choisir vos randonnées, retrouvez dans ce guide les propositions des Offices de Tourisme qui vous accompagnent pour composer votre journée ou votre séjour suivant vos envies. Bonnes balades ! Crédits photos : ©CD57, ©Gilles Pecqueur, ©Thomas Garcia, ©OT Sarreguemines, ©Emmanuel Stourm, ©Céline Glotrekkeuse, ©Patrice Bucher, ©Guy Schnell, ©OT Saulnois, ©Rémi Villaggi, ©Wikipédia, ©Gisselbrecht, © Claude Poesy, ©OT Communautaire, ©Guillaume Rober-Famy, ©Nicolas, ©Nautic Club de Bouzonville,©Fly-pixel Sarl, ©JMGuzik, ©S. -

Lorraine American Cemetery, Brochure

From the Moselle to the Rhine and Onward Lorraine American Cemetery and Memorial Lorraine American This is the largest American World War II cemetery in Europe. The U.S. 80th Infantry Division liberated the surrounding Cemetery and Memorial area on November 27, 1944. A temporary military cemetery KEY: Military Cemetery was established nearby on March 16, 1945. Free use as American Battle Monuments Commission Photo: The National Archives a permanent burial ground was granted by the French government in perpetuity without charge or taxation. U.S. soldiers pursue German forces on the outskirts of Metz. American Battle Monuments Commission This agency of the United States government operates and maintains 26 American cemeteries and 29 memorials, monuments and markers in 16 countries. The Commission works to fulfill the vision of its first chairman, General of the Armies John J. Pershing. Pershing, commander of the American Expeditionary Forces during World War I, promised that “time will not dim the glory of their deeds.” American Battle Monuments Commission 2300 Clarendon Boulevard Suite 500 Arlington, VA 22201 USA Lorraine American Cemetery Avenue de Fayetteville 57500 St. Avold, France tel +33.(0).3.87.92.07.32 gps N49 07.302 E6 42.872 For more information on this site and other ABMC commemorative sites, please visit www.abmc.gov The Memorial Chapel Visitor Building Graves Area Above the memorial entrance, Five sculptured figures on the Here you can meet The area consists of nine plots a tall figure of St. Nabor west wall personify the eternal our staff and get your laid out about the axis in a MOSELLE RIVER TO V-E DAY, extends his blessing upon struggle for freedom.