Stadt Linz Am Rhein

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Leubsdorf Raße E Rö E Tst Sc N S Haup M H

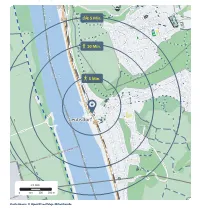

5 Minuten mit dem Rad, 10 Minuten zu Fuß g Die nächste Station ist näher als Sie denken. Auf dem Rad zurück. Sie möchten das Rad kostenlos im Zug dieser Karte sehen Sie, in wie vielen Minuten Sie mitnehmen? Dann ist unser Hauptpreis, das Klapprad von g l am Zug sind. Erreichen Sie den Bahnsteig zu Fuß in 5 bis MINI, genau das Richtige. Jetzt mitmachen und das Auto B u r gs traße K 10 10 Minuten. Oder legen Sie größere Entfernungen mit einfach mal zu HauseN g stehen lassen! r euer We ter traße Neu s s W Ah Linzer W Burg e Hei r W m e eg I s t ersweg Naturpark Rhein-W eg K 10 0 1 Antoniusquelle K Burg Dattenberg e raß st rg Im Landg e e eg ra ß ben ra b uer W t n g r Ne Zum S o Haupts B Rhein K aße ir c ch hw esterwald hstr c s B 42 attenber i 5 Min. tr aße a D n Friedr aß rzen e Neustr S e e Auf der Gasse Dattenberg Zu K 10 m Leubsdorf raße e Rö e tst Sc n S Haup m h w Ku erwall Schwarze rze arzen Se m n u tals Z weg e Auf der L all Rö aße Zum Römerw m e r wall a y Hauptstr Landk Landkr N e 10 Min. aß Bergstr r Linz eis Neuwied eis Ahrweiler gstraße e Ber r W G e g iersb Auf aße e r Auf g der Köhne Linz am Rhein ptstr d Dattenber u er Köhne a H g Sinzig Leubsdorf Rhein der An K g o p p Dattenber e e N5 Min. -

Ortsgemeinde Dattenberg

Ortsgemeinde Dattenberg Schlagwörter: Gemeinde (Körperschaft), Basalt, Handwerksbetrieb, Steinbruch Fachsicht(en): Landeskunde Gemeinde(n): Dattenberg Kreis(e): Neuwied Bundesland: Rheinland-Pfalz Blick auf die Ortsgemeinde Dattenberg (1950er Jahre). Fotograf/Urheber: unbekannt .Die rheinland-pfälzische Ortsgemeinde Dattenberg befindet sich zwischen den Gemeinden Leubsdorf, St. Katharinen, Waldbreitbach und unweit der Stadt Linz. Auf einer Fläche von 9,33 Quadratkilometer leben in Dattenberg 1469 Menschen (Stand 2019, Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz). Dattenberg gehört zur Verbandsgemeinde Linz am Rhein und zum Landkreis Neuwied. Bekannt ist Dattenberg für die gleichnamige Burg, den Weinanbau und den Gesteinsabbau. Basalt wurde bis zum Jahr 1978 im Ort gelegenen Steinbruch gewonnen. Dattenberg liegt 800 Meter Luftlinie und 130 Höhenmeter vom Rhein entfernt. Wappen Handwerk und Gewerbe Geschichte Basaltabbau in Dattenberg Vereine Internet .Wappen Am Wappen der Ortsgemeinde Dattenberg lassen sich einige historische Bezüge ablesen. Der schwarz-weiß gebalkte Schild verweist auf die Grafen von Isenburg. Der schreitende Löwe verweist auf die Grafen von Sayn. Dattenberg stand zu beiden Adelsgeschlechtern zeitweise in einem Abhängigkeitsverhältnis. nach oben .Handwerk und Gewerbe In seiner Geschichte war Dattenberg vor allem durch handwerkliche Betriebe geprägt. So waren in Dattenberg Stellmacher, Schmiede, Schneider, Schuhmacher und Mauerer angesiedelt und tätig. Auch das Lebensmittelhandwerk war zu dieser Zeit vertreten. Müller, Bäcker und Metzger verkauften ihre regional produzierten Waren. Viele Privatpersonen hatten eigene Tiere oder buken ihr Brot selbst. Mit der Schließung des Steinbruchs im Jahr 1978 ging ein wichtiger Arbeitgeber verloren. Viele der ehemaligen Arbeiter im Steinbruch arbeiteten fortan bei der Deutschen Post oder der Deutschen Bahn. nach oben .Geschichte Im Jahr 1888 fanden beim Bau der Bremsbahn Ausgrabungen auf dem Stürzberg bei Dattenberg statt. -

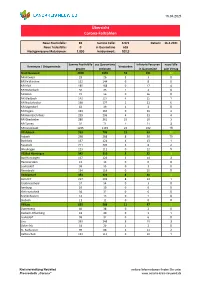

Übersicht Corona-Fallzahlen

16.04.2021 Übersicht Corona-Fallzahlen Neue Positivfälle: 83 Summe Fälle: 6.971 Datum: 16.4.2021 Neue Todesfälle: 0 in Quarantäne 618 Nachgewiesene Mutationen: 1.050 Inzidenzwert: 202,9 Summe Positivfälle aus Quarantäne Infizierte Personen neue Fälle Kommune / Ortsgemeinde Verstorben gesamt entlassen in Quarantäne zum Vortag Stadt Neuwied 2950 2659 53 291 42 NR Altwied 29 26 3 3 0 NR Feldkirchen 152 144 0 8 0 NR Irlich 185 168 0 17 4 NR Rodenbach 30 26 1 4 0 NR Block 72 56 0 16 0 NR Gladbach 142 127 4 15 1 NR Niederbieber 198 177 1 21 6 NR Segendorf 42 39 1 3 0 NR Engers 194 165 0 29 4 NR Heimbach-Weis 239 206 4 33 4 NR Oberbieber 280 261 15 19 3 NR Torney 92 71 1 21 3 NR Innenstadt 1295 1193 23 102 16 VG Asbach 769 706 15 63 17 Asbach 298 268 8 30 10 Buchholz 137 124 4 13 1 Neustadt 211 203 3 8 2 Windhagen 123 111 0 12 5 VG Bad Hönningen 342 310 3 32 3 Bad Hönningen 137 123 3 14 3 Hammerstein 13 13 0 0 0 Leutesdorf 58 55 0 3 0 Rheinbrohl 134 119 0 15 0 VG Dierdorf 353 323 8 30 1 Dierdorf 217 203 8 14 1 Großmaischeid 57 54 0 3 0 Isenburg 16 10 0 6 0 Kleinmaischeid 38 32 0 6 0 Marienhausen 14 13 0 1 0 Stebach 11 11 0 0 0 VG Linz 635 588 11 47 7 Dattenberg 40 38 0 2 0 Kasbach-Ohlenberg 41 40 0 1 1 Leubsdorf 38 32 0 6 0 Linz 263 248 8 15 3 Ockenfels 31 29 1 2 0 St. -

Neue Quellen Zu Friedrich Spee Von Langenfeld Und Seiner Familie

RAINER DECKER Neue Quellen zu Friedrich Spee von Langenfeld und seiner Familie Deo duce virtute comite fortuna ministra Wahlspruch des Arnold v. Spee, 1623 Einfu¨hrung Zeit: April 1662. Ort: Kloster der Servitessen („Dienerinnen der seligen Jungfrau Maria“) in Linz am Rhein. Die Nonne Anna Margareta Spee ist wu¨ tend. Sie fu¨hlt sich von einer Ba¨uerin aus ihrem Heimatdorf Bruchhausen bei Linz verleumdet und erstattet Anzeige bei dem Ko¨ lner Domkapitel, zu dessen Herrschaft Erpel Bruchhausen geho¨rt.Darin fu¨hrt sie aus, dass die Frau eines ihrer Pa¨chter, „Herman Meußgen Hausfrau Sophia genant zu Brochhaußen in Euer Gnaden Jurisdic- tion Erpel wohnhaft mir ganz unverschulter weis hin und her hinderucklich nachgeredt, ich hette ihro in einem drunck angetan, daß sei [= sie] alles das ihrig versaufen muste ... Nun ist nicht ohne, daß die beklagtin sich darauf vertro¨ st, daß ahn ihro nichts zu erhoh- len, undt weilen an ihr nichts zu erhohlen, so ist billigh und rechtens, daß dieselbe, weilen sei mir meine Ehre abgestohlen und nicht wider restituiren kan, anderen zum Exempel bestraft wu¨ rde, in betrachtungh, daß nichts hochers in der weiten weltt als ein ehrlicher frommer Nahm, und wan [man] solche hoch-ehrenverletzliche Injurien ungeandet hin- gehen ließe, bevorab, weilen die Beklagtin selbige hin und her spargirt [= gestreut], [dass dann] mir allerhandt Verdacht aufwachsen ... mogte ... Derowegen glangt an Ew. Hoch- wohlgeborene Hochgra¨fliche Excellencen und Gnaden meine allerhochste diemutigste bitt, sei gerawen [= geruhen] gna¨digh, ihrem Scholtheißen oder Statthalteren zu Erpel, daß sei die Beklagtin vornehmen und nach befindenden Sachen ... mit ahnschließungh des haltzbandt anderen Ehrenschenderen zum Exempel bestraffen, ernstlich und gna¨- digh ahnzubefehlen. -

Eine Schreckliche Katastrophe Für Den Kreis Ahrweiler!

Eine schreckliche Katastrophe für den Kreis Ahrweiler! Eine in dieser Form nie erlebte Starkregen- und Hochwasserkatastrophe hat den Landkreis, die Ahr und die gesamte Region in der Nacht auf Donnerstag heimgesucht. Unzählige Orte, Menschen, Betriebe sowie Infrastruktur sind hiervon betroffen. Das wahre Ausmaß wird sich erst in einigen Tagen und Wochen zeigen. Auch die Kreissparkasse Ahrweiler ist mit einer Vielzahl von Standorten stark betroffen. Derzeit sind wir noch in der Bestandsaufnahme, versuchen aber gleichzeitig die Grundversorgung unserer Bevölkerung mit Bankdienstleistungen sicherzustellen und sukzessive wieder aufzubauen. Wer den Betroffenen helfen möchte: Spendenkonto „Hochwasser“: IBAN DE86 5775 1310 0000 339457 Unsere Geschäftsstelle in Ringen, Ahrtalstr. 14, ist bis auf weiteres Montag bis Freitag von 09:00 Uhr – 18:00 Uhr geöffnet. Dies richtet sich insbesondere an Kunden aus der Kreisstadt bzw. den angrenzenden Ortschaften, in denen die Geschäftsstellen derzeit nicht zur Verfügung stehen. Eine ausreichende Bargeldversorgung ist auf den geöffneten Geschäftsstellen (lfd. Aktualisierungen) gewährleistet in: Adenau, Sinzig, Niederzissen, Kempenich, Burgbrohl, Oberwinter, Bad Breisig, Remagen, Kripp, Insul, Bad Bodendorf und Ringen Darüber hinaus stehen z. Zt. folgende Geldautomaten zur Verfügung: Königsfeld, Bad Breisig, Oberbreisig, Brohl, Ringen, Gelsdorf, Niederzissen, Kempenich, Oberzissen, Burgbrohl, Oberwinter, Nürburgring, Westum, Adenau, Sinzig, Remagen, Burghof und Weibern Betroffene / Kunden der Provinzial können ihre Schäden direkt online melden unter: https://www.provinzial.com/content/services/schadenservice/ Der Zahlungsverkehr kann uneingeschränkt im Online Banking über die Internet Filiale der Kreissparkasse Ahrweiler genutzt werden. Sollten Sie nicht über einen Online- Banking Zugang verfügen und dringende Zahlungen ausführen wollen, sind die o.a. Geschäftsstellen erreichbar. Wir bemühen uns die telef. Erreichbarkeit unter der bekannten Rufnummer 02641/380-0 weiterhin sicherzustellen. -

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Linz-Wald Aktenzeichen: 81134-HA2.3

Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt ortsüblich im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Linz am Rhein Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 56410 Montabaur, 25.05.2009 DLR Westerwald-Osteifel Bahnhofstraße 32 Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Telefon: 02602/9228-0 Telefax: 02602/9228-27 Internet: www.landentwicklung.rlp.de Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Linz-Wald Aktenzeichen: 81134-HA2.3. Flurbereinigungsbeschluss I. Anordnung 1. Anordnung der Vereinfachten Flurbereinigung (§ 86 Abs. 1 Nr. 1 Flurberei- nigungsgesetz (FlurbG)) Hiermit wird für die nachstehend näher bezeichneten Teile der Gemarkungen Linz am Rhein und Dattenberg das Vereinfachte Flurbereinigungsverfahren Linz-Wald angeordnet, um Maßnahmen der Landentwicklung, insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Waldbewirtschaftung, des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu ermöglichen und durchzuführen. 2. Feststellung des Flurbereinigungsgebietes Das Flurbereinigungsgebiet, dem die nachstehend aufgeführten Flurstücke unterliegen, wird hiermit festgestellt. Gemarkung Linz a.Rh. Flur 16 die Flurst.-Nrn. 5/6, 15/237, 15/345 und 16. Flur 17 die Flurst.-Nrn. 42/3, 80/18 und 80/22. Flur 19 die Flurst.-Nrn. 42/24, 42/25, 42/26, 42/27, 42/28, 42/29, 42/30, 42/31, 42/32, 42/33, 42/34, 42/35, 42/36, 42/37, 42/38, 43/7, 43/8, 57/8, 57/11, 57/12, 57/13, 57/14, 57/15, 57/16, 57/17, 57/19, 57/21, 57/22, 57/24, 57/25 und 57/26. Flur 20 die Flurst.-Nrn. 1, 2, 4/2, 5/2, 6, 7, 8, 9, 10/2, 11/2, 12/2, 2 16/2, 17/3, 18/2, 19/2, -

Sozialer Rundertisch

Sozialer Runder Tisch Sozialer Runder Tisch Wissenswertes zu Organisationen und Initiativen für die Menschen in der Verbandsgemeinde Asbach. Gefördert vom: Verbandsgemeinde Asbach Verbandsgemeinde Asbach Inhalt und Impressum Vorwort 4 Kath. Kita Maria Himmelfahrt Fernthal 17 Aufnahmemöglichkeiten 5 Kinderschutzbund Neuwied 18 Einrichtungen am Sozialen Runden Tisch 6 Lebensberatung Neuwied 19 Ambulantes Hospiz Neuwied 6 Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied) 20 Asbacher Tafel 7 Mittelpunkt Familie 21 Caritasverband Rhein-Sieg e.V. 8 Mobile Teilhaberberatung Linz 22 Caritas SSB „Rheinischer Westerwald“ 9 OJA Jugendpflege 23 Compass – Private Pflegeberatung 10 Pflegestützpunkt Asbach 24 Diakonisches Werk im Ev. Kirchenkreis Wied 11 Schulsozialarbeit an der Realschule+ Neustadt 25 Ev. Kirchengemeinde Asbach-Kircheib 12 VG Asbach – FB Soziales und Ehrenamt 26 Förderschule Albert-Schweizer-Schule 13 VG Asbach – FB Soziales und Ehrenamt – Integration 27 Frauenwürde Neuwied e.V. 14 Gleichstellungsbeauftragte der VG Asbach 15 Herausgeber: Kath. Seelsorgebereich Rheinischer Westerwald, Julia Brümmer Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied), Angela Muß Kath. Familienbildungsstätte Linz 16 Inhalt und Texte: Herausgeber sowie Einrichtungen 2 Gestaltung und Druck: Bert & Jörg Rahm-Drucktechnik GbR, Asbach 3 Vorwort Aufnahmemöglichkeiten Der Soziale Runde Tisch Die Aufnahme in den Sozialen Runden Tisch der Verbandsgemeinde Asbach stellt sich vor: der VG Asbach ist jederzeit möglich. In der Verbandsgemeinde Asbach engagieren sich viele Organisationen und Initia- -

Rheinland-Pfalz Landkreis Neuwied VG Rengsdorf Straßenhaus

3393500 3394000 3394500 3392500 Y 3392252.635 5602000 3393000 5602500 5603000 5603500 Y 3394956.671 X 5601499.137 X 5603913.432 =HLFKHQHUNOlUXQJ Planung W II (LQVFKQLWWVE|VFKXQJ H = 15 000 m Neigungsbrechpunkt mit %DXZHUNh %DXZHUNh Bauwerk 03 %DXZHUNh %DXZHUNh 3395000 1,500 % Angabe von Regelquerschnitte %UFNHLP=XJHGHU9HUELQGXQJV %UFNHLP=XJHHLQHV %UFNHLP=XJHGHU%Q %UFNHLP=XJHGHU. %UFNHLP=XJHGHU.. Fahrbahn mit Achse 0,700 % 1531,000 m Ausrundungshalbmesser, UDPSH%Q.EHUGLH%Q :LUWVFKDIWVZHJHVEHUGLH%QW I EHUGDV+lEDFK7DO EHUGLH%Q EHUGLH%Q 725,000 m 'DPPE|VFKXQJ /lQJVQHLJXQJXQG$EVWDQG 54PLWh)6 54RKQHh)6 ]XPQlFKVWHQ1HLJXQJV Bau-km 0+352,643 Bau-km 0+585 Bau-km 0+981,300 bis 1+090 Bau-km 1+316,850 Bau-km 2+274,052 brechpunkt KrW 100 gon LW = 108,70 m W III Wirtschaftsweg KrW 100 gon LW = 27,50 m KrW 100 gon LW = 27,50 m KrW 78 gon LW = 34,00 m KrW 84 gon LW = 29,00 m Gradientenhochpunkt BH = 2,00 m LH bis 15,40 m W II BH = 1,40 m /+P BH = 1,40 m /+P BH = 1,75 m /+P BH = 1,45 m /+P 6WUDHQQHEHQIOlFKHQ Gradiententiefpunkt NBr: 9,35 m NBr: 4,50 m NBr: 15,10 m NBr: 11,50 m NBr: 15,75 m 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 W I (LQVFKQLWWVE|VFKXQJ 1,50 3,50 3,25 3,50 1,50 1,50 3,50 3,50 1,50 Richtungsfahrbahn 12,00 8,50 W II Mittelstreifen, Achse Richtungsfahrbahn 'DPPE|VFKXQJ 3392500 Rampenquerschnitt %UFNH 6WW]ZDQG RRQ 1 RRQ 2 W II W III W III )DKUEDKQPLWhEHUKROIDKUVWUHLIHQ h)6 5603500 Immissionsschutz *HELHWHXQG)OlFKHQ 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 1,50 4,50 1,50 1,50 3,25 3,25 1,50 /lUPVFKXW]ZDQG M W :RKQEDXIOlFKH 8,00 W II 5601000 /lUPVFKXW]ZDOO M JHPLVFKWH%DXIOlFKH -

Für Die Haushaltsjahre 2020/2021 Haushaltssatzung Und Haushaltsplan Der Ortsgemeinde Rodenbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rodenbach für die Haushaltsjahre 2020/2021 Inhaltsverzeichnis Seiten 1. Haushaltssatzung 1 - 2 2. Vorbericht 3 - 13 3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 15 - 19 4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 21 - 24 5. Finanzplan B -Investitionsmassnahmen- 25 - 35 6. Produktübersicht 37 - 38 7. Produktbuch mit Beschreibungen 39 - 57 8. Ergebnishaushalt auf Produktebene 59 - 89 9. Stellenplan 91 10. Berechnung der freien Finanzspitze 92 11. Bewirtschaftungsregeln 93 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und 12. ähnlicher Vorgänge 94 13. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt 95 14. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt 96 15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 97 17. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 98 - 100 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rodenbach für die Haushaltsjahre 2020/2021 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltsjahr Festgesetzt werden 2020 2021 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 762.100,00 € 774.265,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 872.370,00 € 848.786,00 € der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf -110.270,00 € -74.521,00 € 2. im Finanzhaushalt Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -76.310,00 € -39.716,00 -

170707 Ergebnis Vrp Rewe Buchholz

Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung Ansiedlung Lebensmittel-Vollsortimenter in der Ortsgemeinde Buchholz, VG Asbach, Kreis Neuwied Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Koblenz, den 07.07.2017 Az.: 14 900-138 01 80/41 Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung gem. § 16 Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m. § 18 Landesplanungsgesetz (LPlG) für die geplante Ansiedlung eines Lebensmittel-Vollsortimenters in der Orts- gemeinde Buchholz, Verbandsgemeinde Asbach, Landkreis Neuwied Inhaltsverzeichnis Seite 1. Gegenstand der vereinfachten raumordnerischen Prüfung ........................... 2 2. Beteiligungsumfang ........................................................................................... 2 3. Zusammenfassung der Stellungnahmen ......................................................... 3 4. Grundlagen der Abwägung und raumordnerische Bewertung ................... 15 4.1 Grundsätze der Raumordnung ................................................................. 16 4.2 Erfordernisse der Landes- und Regionalplanung ................................... 17 4.2.1 Einzelhandel ...................................................................................... 17 4.2.2 Raum- und Siedlungsstruktur, Wirtschaftsstruktur ...................... 25 4.2.3 Flächeninanspruchnahme……………………………………..………..26 4.2.4 Naturschutz- und Landschaftspflege .............................................. 26 4.2.5 Immissionsschutz ............................................................................. 27 5. Ergebnis der vereinfachten -

DE-5510-302 Rheinhänge Zwischen Unkel Und Neuwied

Landesforsten Rheinland-Pfalz Forstfachlicher Beitrag zum FFH-Bewirtschaftungsplan DE-5510-302 Rheinhänge zwischen Unkel und Neuwied Forstfachlicher Beitrag zum FFH-Bewirtschaftungsplan "Rheinhänge zwischen Unkel und Neuwied" – DE-5510-302 Inhaltsverzeichnis 1. Waldbesitzartenverteilung 2. Ansprechpartner / Forstämter 3. Waldfunktionen 4. Gesamtwald und Anteil beplanter Holzbodenfläche 5. Nachhaltsklassen 6. Baumartenverteilung 7. Altersklassenverteilung 8. Waldlebensraumtypen Anhang 1 : Karte der Waldbesitzartenverteilung Anhang 2 : Baumarten und Baumartengruppen Anhang 3 : Abgrenzung der Nachhaltsklassen Anhang 4 : Definition der Entwicklungsphasen Anhang 5 : Altersspannen für Entwicklungsphasen Anhang 6 : Bewirtschaftungsempfehlungen für die relevanten Waldlebensraumtypen Beitrag erstellt am : 13.07.2017 Lebensraumtypen Waldflächen Forstamtsgrenzen Datenstand : 25.01.2017 01.10.2016 01.10.2015 Seite 2 Forstfachlicher Beitrag zum FFH-Bewirtschaftungsplan "Rheinhänge zwischen Unkel und Neuwied" – DE-5510-302 1. Waldbesitzartenverteilung Das Gebiet umfasst insgesamt eine Fläche von 767,78 ha. Der Wald nimmt dabei Fläche von 594,97 ha (77%) ein. Der Anteil der Waldbesitzarten geht aus der folgenden Abbildung hervor. Die räumliche Verteilung ist in der Übersichtskarte (Anhang 1) dargestellt. Abb. 1 Waldbesitzartenverteilung (Flächenverschneidung ATKIS / Daten Landesforsten) Staatswald Kommunalwald Eichen 4% 2% Buchen Buchen Buchen Buchen Buchen Laubbäume langlebig Laubbäume langlebig Laubbäume langlebig Laubbäume langlebig Laubbäume langlebig -

Wie Das Erloschene Adelsgeschlecht Von Rennenberg Wieder Zu Dem Ursprünglichen Namen Gelangte

Wie das erloschene Adelsgeschlecht von Rennenberg wieder zu dem ursprünglichen Namen gelangte Die Edler von Rennenberg – Freiherren von Rennenberg – Grafen von Rennenberg – Grafen von Lalaing und von Rennenberg sowie die Fürsten zu Salm-Kyrburg. – Am 01.03.1917 wurde die Witwe des letzten Fürsten zu Salm-Kyrburg (das Geschlecht starb im Schloss Rennenberg nahe Linz aus) mit den Kindern von Amts wegen wieder in den Freiherrenstand (Freifrau, Freiin, Freiherr von Rennenberg) versetzt. Sollte es ein Affront sein? Wesentliche Begebenheiten der Rennenberger geschahen im heutigen Belgien und in den Niederlanden. – Im „Achtzigjährigen niederländischen Unabhängigkeits- oder Freiheitskrieg“ (1568 bis 1648) gegen Spanien galt Graf Georg von Rennenberg seit den Geschehnissen am und nach dem 03.03.1580 als „der große Verräter“. – Die Rennenberger waren einst nicht nur im Erzbistum Köln mit herausragenden geistlichen und kommunalen Ämtern betraut, doch Spitzenpositionen blieben ihnen versagt. Von H.H.Mohr Das edelfreie Geschlecht und ernannt, deren Aufgabe es war, in einem Gau die die Lehnsherren von Rennenberg Rechtsprechung auszuüben und militärische und zivile Funktionen zu übernehmen. Von den edelfreien Der am 17.09.2006 verstorbene Geschichtsforscher des Geschlechtern, die das Jahr 1000 „überstanden“ und Westerwaldes und ehemalige Direktor des Hessischen zwischenzeitlich aufgrund ihrer Grafschaftsrechte und Staatsarchivs, Dr. Hellmuth Gensicke, meinte in seinem sonstigen Regalien langsam eine Territorialherrschaft 1957/1958 erschienenen Buch „Landesgeschichte des aufgebaut hatten, wurden die späteren Reichsfürsten, Westerwaldes“ explizit: „Sicher scheint, dass die Grafen und Edelherren (Freiherrn) – auch Dynasten Rennenberger als einheimisches edelfreies Geschlecht genannt, wobei der „freie Herr“ kein Titel sondern eine zu den Vasallen von Mechthilds (Regentin unseres Standesbezeichnung war, die die Grafen einschloss, die Gefildes, Gräfin Mechthild von Sayn geborene Gräfin von nicht fürstlichen Ranges waren.