Uva-DARE (Digital Academic Repository)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dossier De Presse Lundi 2 Juillet 2018

DOSSIER de PRESSE Lundi 2 juillet 2018 Karin VIARD Présidente du jury Michel CÔTÉ Eye HAÏDARA Laurent HASSID Camélia JORDANA Thomas LILTI Raphaël PERSONNAZ Ludivine SAGNIER Karin VIARD Présidente Actrice de porcelaine » s’est imposée comme une actrice incontournable du cinéma français. Elle n’hésite pas à alterner les projets et les genres, passant du troublant Je suis un assassin de Thomas Vincent (2003) à la comédie populaire de François Ozon, Potiche (2010) ou au film moins médiatique mais à l’engagement artistique fort : Les Derniers jours du monde des frères Larrieu (2009). En 2011, Karin Viard joue dans la comédie aux millions d’entrées de Dany Boon Rien à déclarer puis incarne une © Gerard Giaume / H&K © Gerard mère de famille sourde et muette aux côtés de Louane et François Damiens dans La Famille Bélier d’Éric Lartigau, l’un des plus beaux succès cinéma de 2014. Les différents rôles de Karin Viard dessinent une multitude de portraits de femmes. Qu’elles soient émancipées, « Je n’imaginais pas faire autre chose que comédienne » ; fragiles, colorées, effacées, émouvantes, excessives ou c’est avec ambition et des rêves de comédie plein la libres, chacune d’elles nous plonge dans les méandres tête que la jeune Karin Viard quitte sa Normandie natale d’une féminité plurielle, jamais uniforme. Et les réalisateurs pour la capitale. À la fin des années 1980, elle rencontre et réalisatrices n’hésitent pas à lui confier de beaux rôles Étienne Chatiliez qui lui offre le rôle d’une rousse féminins : inspectrice d’une brigade de protection de pulpeuse dans Tatie Danielle. -

« Je Ne Suis En Contact Qu'avec C8

N°580 PROGRAMMES DU 29 JUILLET AU 4 AOÛT 2017 RÉGIONS Demain nous appartient TF1 | LUNDI À VENDREDI 19.20 Charlotte Valandrey « Je rêvais que TF1 fasse un pas vers moi » Natation française FRANCE 2 | SAMEDI 17.25 Au creux de la vague Michel Berger, 25 ans déjà TF1 | SAMEDI 21.00 Michel Berger JULIEN COURBET Toujours au top ! « Je ne suis Zone interdite M6 | MERCREDI 21.00 Ils passent l’été à aider en contact les autres ! qu’avec C8 ! » Il était une fois... l’homme DU LUNDI AU VENDREDI | 19H05 FRANCE 4 | LUN. À VEN. 19.15 Voyage dans le temps www.tvregions.com ✓ Commande lecteur : LIGNE 2000 A retourner à : WELLFORM - MBE 331 83 Avenue de Nice - 06805 CAGNES-SUR-MER Cedex Qté. Prix Sous-Total 300156 Cure Normale (3 à 5 kg) 29,95 300157 Cure Intensive (5 à 10 kg) 59,90 49,95 300158 Cure Radicale (+ de 10 kg) 89,90 69,95 Recevez en plus 1 semaine de cure GRATUITE 29,95 Cochez pour toute commande d’une cure intensive ou radicale 0 ✓ Contribution unique aux frais d’expédition et d'emballage 7,95 Offre valable en France Métropolitaine Pour eviter toute erreur CODE LG7135 merci d’écrire lisiblement TOTAL Chèque à l’ordre de WELLFORM Carte : Nº Signature obligatoire : 3 chiffres dos carte Expire le M. Mme Mlle NomPrénom Adresse C.P. Ville E-mail @ Tél Né(e) le “Conformément à la loi informatique et Libertés n°78.17 du 6 janvier 1978 - Art 27, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant en écrivant. -

Жоñ€Ð¶ Лоñ‚нðµñ€ Филм ÑпиÑÑšðº (ФÐ

Жорж Лотнер Филм ÑÐ ¿Ð¸ÑÑ ŠÐº (ФилмографиÑ) My Other Husband https://bg.listvote.com/lists/film/movies/my-other-husband-39050153/actors La Cage aux Folles 3: The Wedding https://bg.listvote.com/lists/film/movies/la-cage-aux-folles-3%3A-the-wedding-1304755/actors Salad by the Roots https://bg.listvote.com/lists/film/movies/salad-by-the-roots-1979969/actors Operation Gold Ingot https://bg.listvote.com/lists/film/movies/operation-gold-ingot-2370022/actors Attention ! Une femme peut en cacher une https://bg.listvote.com/lists/film/movies/attention-%21-une-femme-peut-en-cacher-une-autre-2870032/actors autre Anything for a Buck https://bg.listvote.com/lists/film/movies/anything-for-a-buck-3073572/actors Cops Is Cops https://bg.listvote.com/lists/film/movies/cops-is-cops-3148597/actors Stranger in the House https://bg.listvote.com/lists/film/movies/stranger-in-the-house-3204100/actors The Eye of the Monocle https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-eye-of-the-monocle-3205820/actors La Maison assassinée https://bg.listvote.com/lists/film/movies/la-maison-assassin%C3%A9e-3210337/actors Man in the Trunk https://bg.listvote.com/lists/film/movies/man-in-the-trunk-3213420/actors Troubleshooters https://bg.listvote.com/lists/film/movies/troubleshooters-3216380/actors The Black Monocle https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-black-monocle-3224744/actors The Monocle Laughs https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-monocle-laughs-3224745/actors The Seventh Juror https://bg.listvote.com/lists/film/movies/the-seventh-juror-3227105/actors -

Mise En Page 1 26/11/2019 09:23 Page1 09:23 1 26/11/2019 Page En 2019.Qxp Mise DÉCEMBRE CINÉMA CINÉMA DÉCEMBRE 2019.Qxp Mise En Page 1 26/11/2019 09:23 Page2

DÉCEMBRE /19 CINÉMA DÉCEMBRE 2019.qxp_Mise en page 1 26/11/2019 09:23 Page1 CINÉMA DÉCEMBRE 2019.qxp_Mise en page 1 26/11/2019 09:23 Page2 INFORMATIONS CINÉMA JEUNE PUBLIC la coursive Tout film présenté dans le cadre de la programmation du 4, rue Saint-Jean du Pérot mois peut faire l’objet de séances scolaires. TARIF : 3,50€ 17025 La Rochelle cedex 1 FILMS TOUT PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉS BONJOUR LE MONDE ! Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h ANNE-LISE KOEHLER et ÉRIC SERRE Samedi et dimanche de 14h00 à 19h00 FRANCE – 2019 – 1H01 – COUL. / À PARTIR DE 5 ANS ET POUR TOUS SÉANCE DÉCEMBRE Par téléphone 05 46 51 54 02 / 03 / 04 — DI 01 16H15 SUIVI D’UNE RENCONTRE AVEC ANNE-LISE KOEHLER Du lundi au dimanche de 14h30 à 19h00 LE VOYAGE DU PRINCE www.la-coursive.com JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE et XAVIER PICARD horaires et programme téléchargeables FRANCE / LUXEMBOURG – 2019 – 1H16 – COULEUR À PARTIR DE 8 ANS ET POUR TOUS INFORMATIONS DANS LES MÉDIAS SÉANCES DÉCEMBRE — Sud-Ouest / Sud-Ouest Dimanche / Sortir 17 / ME 04 16H00 VE 06 18H00 SA 07 16H30 DI 08 16H15 ME 11 16H45 SA 14 17H00 France Bleu La Rochelle / La Charente Libre / SA 21 15H00 LU 23 14H30 France 3 Nouvelle-Aquitaine et Atlantique / SÉANCE SCOLAIRE COMPLÈTES RCF Charente-Maritime / La Nouvelle République ZÉBULON LE DRAGON Niort / Le Phare de Ré / Radio Collège / MAX LANG et DANIEL SNADDON Ré à la Hune / Chroniques d’Aliénor / Web TV Info / ROYAUME-UNI – 2019 – 26 MIN. – COULEUR – V.F. La Rochelle Madame DURÉE TOTALE DU PROGRAMME 40 MIN. -

Download July 2008 Movie Schedule

Movie Museum JULY 2008 COMING ATTRACTIONS THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY MONDAY DEFINITELY, MAYBE Hawaii Premiere! 2 DAYS IN PARIS Hawaii Premiere! Hawaii Premiere! (2008-UK/US/France) CHAOS THEORY (2007-France/Germany) CHAOS THEORY THE HAMMER in widescreen (2007) in English/French with English (2007) (2007) with Ryan Reynolds, Abigail in widescreen subtitles & in widescreen in widescreen in widescreen Breslin, Elizabeth Banks, with Ryan Reynolds, Emily with Julie Delpy, Adam with Ryan Reynolds, Emily with Adam Carolla, Oswaldo Rachel Weisz, Dale Leigh. Mortimer, Stuart Townsend, Goldberg, Daniel Bruhl, Marie Mortimer, Stuart Townsend, Castillo, Harold House Moore, Sarah Chalke, Mike Erwin. Pillet, Albert Delpy. Sarah Chalke, Mike Erwin. Heather Juergensen, Jonathan Written and Directed by Hernandez, Christopher Darga. Adam Brooks. Directed by Written and Directed by Directed by Directed by Charles Herman-Wurmfeld. Marcos Siega. Julie Delpy. Marcos Siega. 12:30, 3, 5:30 & 8pm 3 2, 4, 6 & 8pm 4 2, 4, 6, 8pm 56 2, 4, 6 & 8pm 2, 4, 6 & 8pm 7 Hawaii Premiere! 2 DAYS IN PARIS THE THIEF OF PARIS THAT MAN FROM RIO CLASSE TOUS RISQUES JUST ADD WATER (2007-France/Germany) aka Le Voleur (1964-Italy/France) (1960-France/Italy) (2007) in English/French with English (1967-France/Italy) in French/English/Portuguese in Italian/French with in widescreen subtitles & in widescreen with English subtitles English subtitles with Dylan Walsh, Tracy with Julie Delpy, Adam in French with English subtitles & in widescreen & in widescreen with Jean-Paul Belmondo, Lino Middendorf, Danny DeVito, Goldberg, Daniel Bruhl, Marie Ventura, Sandra Milo, Marcel Justin Long, Jonah Hill, Pillet, Albert Delpy. -

Des Mots À La Bouche : Gourmandise (Pdf 50

Bibliothèque centrale Chiroux «Gourmandise» "Gourmandise" Des saveurs des produits de notre riche terroir aux curiosités des épices qui allument nos sens et nos esprits, la gourmandise est découverte, rencontre et tradition, partage et innovation. La gourmandise s’adresse à notre estomac mais aussi à notre sensibilité, notre sensualité, à no- tre esprit. Elle nous propose des parcours inhabi- tuels : de notre table à notre ville, de notre ville à la province, de la province au pays, et le voyage passe les frontières. Dans une bibliothèque vous croiserez nombre de gourmands, ceux qui cherchent à enrichir toujours leur être et leurs connaissances, vous croiserez des hédonistes qui cherchent des plai- sirs fins ou vous croiserez des épicuriens qui aiment un simple repas qui apaise la faim. Dans nos bibliothèques, vous trouverez des ouvrages qui racontent ces faims et comment les rassasier. Vous rencontrerez des bibliothécai- res qui partagent leurs goûts, vous redécouvrirez un patrimoine qui passe les âges et les affres de l’histoire, un patrimoine convivial. Quel plus fin plaisir pour un gourmand que de déguster un mets en belle compagnie, et ici, plus particulièrement, en votre compagnie, chère lectrice, cher lecteur ? Et pour aller plus loin, au cours de la Fureur de lire “Gourmandise” vous pourrez voyager entre les mots et la bouche, entre livres et tablées, en- tre bibliothèques et restaurants, au fil d’une Pro- vince où le tourisme, l’esprit et la bonne chère sont un art de vivre. Paul-Emile Mottard Député provincial Province de Liège Culture 3 Approche historique et culturelle de la cui- sine à travers les âges. -

2020 IMG BAJ CARTE DE FUNES NEW CORR.Indd 1 07/04/20 09:52 *De Quel Film Est Tirée La Citation Suivante : « If I Go to the Turkish Bath, I Risk, I Risk Énormément

QUES TIONS INFO TEL PÈRE, TEL FILS Très complices, Louis de Funès et son fils Olivier ont tourné 6 films ensemble : Fantomas se déchaîne (1965), Le Grand Restaurant (1966), Les Grandes Vacances (1967), Hibernatus (1969), L’Homme-Orchestre (1970) et Sur un arbre perché (1971). En 1972, ils se donnent même la réplique sur scène dans la pièce de théâtre Oscar. 2020_IMG_BAJ_CARTE DE FUNES_NEW_CORR.indd 1 07/04/20 09:52 *De quel film est tirée la citation suivante : « If I go to the turkish bath, I risk, I risk énormément. » ? La Grande Vadrouille (1966) **Classez les films suivants, du plus récent au plus ancien : La Grande Vadrouille, Le Corniaud, La Soupe aux choux et Les Aventures de Rabbi Jacob. La Soupe au choux (1981), Les Aventures de Rabbi Jacob (1973), La Grande Vadrouille (1966), Le Corniaud (1965) *Dans quel film Louis de Funès joue-t-il le rôle d’un chorégraphe autoritaire ? L’Homme-Orchestre (1970) **En quelle année Louis de Funès reçoit-il son César d’honneur : 1979, 1980 ou 1981 ? 1980 2020_IMG_BAJ_CARTE DE FUNES_NEW_CORR.indd 2 07/04/20 09:52 QUES TIONS INFO PREMIÈRE FOIS AU CINÉMA Au début de sa carrière, Louis de Funès enchaîne les petits rôles. En 1946, il apparaît pour la première fois dans La Tentation de Barbizon de Jean Stelli, où il interprète le portier du cabaret Le Paradis. Son apparition ne dure qu’une quarantaine de secondes. 2020_IMG_BAJ_CARTE DE FUNES_NEW_CORR.indd 3 07/04/20 09:52 *Dans quel film Louis de Funès donne-t-il la réplique à Coluche ? L’Aile ou la cuisse (1976) **Avec quelle célèbre actrice française, Louis de Funès partage-t-il l’affiche de La Zizanie (1978) ? Annie Girardot *À quel film doit-on la réplique suivante : « Y a quelqu’un ? Non y’a personne ! » ? Le Corniaud (1965) **Cherchez l’intrus : 1. -

Un Pêcheur De Côte-D'or Meurt Électrocuté

Saône-et-Loire Page 11 06/21 • JPL / Un pêcheur de Côte-d’Or CD21 mmunication Co tion Joel et Ethan Coen ec Dir meurt électrocuté © Ciné plein air 7 18h 1re partie : concert de jazz sept Film à 20h Entrée gratuite. Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoire. Entrée unique : 23 boulevard de la Trémouille • Dijon Édition Dijon 21D Mardi 7 septembre 2021 - 1,20 € 265051200 JEAN-PAUL BELMONDO 1933 - 2021 Le cinéma français perd un géant et le pays l’acteur le plus populaire du siècle dernier. Jean-Paul Belmondo est mort lundi à 88 ans. Photo AFP/Joël SAGET PageS 2 a 5 bourgogne-franche-comté dijon 2021 - 2022 : Victime de la une rentrée pandémie, il ferme universitaire sa boutique de vélos 100 % en présentiel, ça fait du bien ! Page 14 Photo LBP/Inès DE LA GRANGE Pages 2 et 3 261434200 3HIMSNJ*gabcad+[A\T\K\H\A 2 ACTU LE FAIT DU JOUR Disparition En films 1957 : Sois belle et tais-toi de Marc Allégret 1959 : Charlotte et son ju- 1933-2021 les, de Jean-Luc Godard et Les trois mousquetaires 1960 : À bout de souffle, de Jean-Luc Godard 1962 : Cartouche, de Philip- pe de Broca, Le Doulos, de Jean-Pierre Melville et Un singe en hiver d’Henri Ver- neuil 1964 : 100 000 dollars au Soleil et Week-end à Zuyd- coote d’Henri Verneuil et L’homme de Rio de Philip- pe de Broca 1965 : Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard 1966 : Paris brûle-t-il de René Clément 1969 : Le Cerveau de Gé- rard Oury et La Sirène du Mississippi de François Truffaut 1970 : Borsalino, de Jac- ques Deray FRANCE MONDE FRANCE 1971 : Le Casse, d’Henri Verneuil et Les Mariés de l’an II de Jean-Paul Rappe- neau 1972 : La Scoumoune de José Giovanni 1973 : Le Magnifique, de Philippe de Broca 1974 : Stavisky, d’Alain C’était Bébel… Resnais 1975 : Peur sur la ville, d’Henri de Verneuil Jean-Paul Belmondo lors de la cérémonie des César en 2004. -

Prog-Web.Pdf

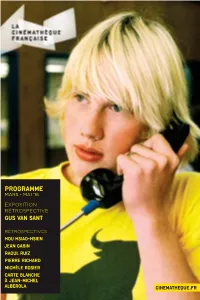

Programme Programme MARS - MAI ‘16 EXPOSITION MARS - MAI 2016 RÉTROSPECTIVE GUS VAN SANT RÉTROSPECTIVES HOU HSIAO-HSIEN Jean gabin Raoul ruiz Pierre richard MichÈle rosier Carte blanche à jean-michel alberola cinematheque.fr La Cinematheque-Parution MDE-012016 19/01/16 15:12 Page1 www.maisondesetatsunis.com POUR Vos voyages à PORTLAND La Maison des Etats-Unis ! Love Portland - 1670 €* Séjour de 7 j. / 5 n. Vols internationaux, hôtel*** Partez assisté d’une équipe de spécialistes qui fera de votre voyage un moment inoubliable. Retrouvez l’ensemble de nos offres www.maisondesetatsunis.com 3, rue Cassette Paris 6ème Tél. 01 53 63 13 43 [email protected] Du lundi au samedi de 10h à 19h. Prix à partir de, soumis à conditions Copyright Torsten Kjellstrand www.travelportland.com Gerry ÉDITORIAL Après Martin Scorsese, c’est à Gus Van Sant que la Cinémathèque française consacre une grande exposition et une rétrospective intégrale. Nourri de modernité euro- péenne, figure du cinéma américain indépendant dans les années 90, à l’instar d’un Jim Jarmush pour la décennie précédente, le cinéaste de Portland, Oregon est un authentique plasticien. Nous sommes heureux de montrer pour la première fois en France ses travaux de photographe et de peintre, et d’établir ainsi des correspon- dances avec ses films. Grand inventeur de dispositifs cinématographiques Elephant( , pour citer le plus connu de ses théorèmes), Gus Van Sant est aussi avide d’expériences commerciales, menées au cœur même de l’industrie (Prête-à-tout, Psychose, Will Hunting ou À la recherche de Forrester), et pour lesquelles il peut déployer toute sa plasticité d’auteur très américain, à la fois modeste et déterminé. -

TALENTO: Una Aproximación Sociologica Norbert-Bertrand Barbe

TALENTO: Una aproximación sociologica Norbert-Bertrand Barbe To cite this version: Norbert-Bertrand Barbe. TALENTO: Una aproximación sociologica. Revista Katharsis, 2012. hal- 03049679 HAL Id: hal-03049679 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03049679 Submitted on 9 Dec 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 1 Norbert-Bertrand Barbe Una aproximación sociologica 2 © Cualquier reproducción total o parcial de este trabajo, realizada por cualquier medio, sin el consentimiento del autor o su representantes autorizados, es ilegal y constituye una infracción punible con los artículos L.335-2 y siguientes del Código de la propiedad intelectual. 3 "No entendían nada, ninguna realidad, ninguna vida, y os juro que eso era lo que más me indignaba. Aceptaban, por el contrario, con fantástica necedad, la realidad más evidente, la que salta a la vista, y habían adquirido ya la costumbre de no inclinarse nada más que ante el éxito. Se rían cruel e ignominiosamente de todo lo que fuese justo, pero que exigiese humillación y servidumbre. Confundían los honores con los méritos; a los dieciséis años hablaban ya de puestos seguros. Es verdad que en este punto pesaba mucho su estupidez y el mal ejemplo que les había rodeado por todas partes durante su infancia y juventud. -

Un Film De Gilles Legrand

FRÉDÉRIC BRILLION PRÉSENTE UN FILM DE GILLES LEGRAND : Pascal Chantier - Visa CNC : 114862 MICHEL GALABRU PATRICK CHESNAIS LORANT DEUTSCH MIGLEN MIRTCHEV photos Scénario GILLES LEGRAND et PHILIPPE VUAILLAT Adaptation et dialogues JEAN COSMOS, PHILIPPE VUAILLAT et GILLES LEGRAND Musique Originale ARMAND AMAR Directeur de la photographie YVES ANGELO Cadreur VALENTIN MONGE Son MIGUEL REJAS, THOMAS DESJONQUÈRES et ANNE LE CAMPION Montage ANDREA SEDLACKOVA Décors ARNAUD DE MOLERON Costumes PASCALINE CHAVANNE Effets spéciaux numériques OLIVIER POUJAUD Post-production EMMANUEL LEGRAND Production exécutive FRÉDÉRIC BLUM Produit par FRÉDÉRIC BRILLION Une coproduction ÉPITHÈTE FILMS FRANCE 3 CINÉMA FRANCE 2 CINÉMA et RHONE-ALPES CINÉMA avec la participation de CANAL+ CINÉCINÉMA FRANCE 3 FRANCE 2 En association avec COFIMAGE 18 COFINOVA 3 et 4 BANQUE POPULAIRE IMAGES 7 POSTE IMAGE UNI ÉTOILE 4 et 5 SOFICA EUROPACORP Avec le soutien de la PROCIREP et de l’ANGOA-AGICOA Ventes internationales FILMS DISTRIBUTION www.lajeunefilleetlesloups-lefilm.com ÉPITHÈTE FILMS présente Une coproduction ÉPITHÈTE FILMS FRANCE 3 CINÉMA FRANCE 2 CINÉMA et RHONE-ALPES CINÉMA avec la participation de CANAL + CINÉCINÉMA FRANCE 3 FRANCE 2 LA RÉGION RHONE-ALPES et du CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE. En association avec COFIMAGE 18 - COFINOVA 3 et 4 - BANQUE POPULAIRE IMAGES 7 - POSTE IMAGE - UNI ÉTOILE 4 et 5 - SOFICA EUROPACORP Un fi lm de GILLES LEGRAND Avec LÆTITIA CASTA - JEAN-PAUL ROUVE - STEFANO ACCORSI MICHEL GALABRU - PATRICK CHESNAIS MIGLEN MIRTCHEV - LORÀNT DEUTSCH DIDIER BENUREAU - URBAIN CANCELIER - YVES GASC Durée : 1h50 SORTIE LE 13 FÉVRIER 2008 www.lajeunefi lleetlesloups-lefi lm.com Bande originale du fi lm éditée par Epithète & Co - Armand Amar, produite par Epithète Films et distribuée par © ÉPITHÈTE FILMS - FRANCE 3 CINÉMA - FRANCE 2 CINÉMA - RHONE-ALPES CINÉMA Photos : © Épithète Films / Pascal Chantier DISTRIBUTION PRESSE Warner Bros. -

Le Temps De L'euro

LeMonde Job: WMR0199--0001-0 WAS TMR0199-1 Op.: XX Rev.: 01-01-99 T.: 17:52 S.: 75,06-Cmp.:02,08, Base : LMQPAG 18Fap:100 No:0963 Lcp: 700 CMYK ENQUETE Le temps de l’euro 0123 Il arrive, il est arrivé... Depuis une semaine, c’est la mobilisation générale dans les télévisions et les radios pour accompagner l’entrée dans l’ère SIPA de la monnaie unique. Pages 2-3 MULTIMEDIA Internet en prison Aux Etats-Unis, en Autriche et en Allemagne, certains pénitenciers autorisent l’évasion virtuelle. Mais elle est sévèrement contrôlée. Pages 32-33 TELEVISION L’« affaire Ochoa » Retour sur l’épisode le plus obscur de la révolution castriste : l’exécution ARTE d’officiers supérieurs accusés Chandler, Rachel, Phoebe, Ross, Monica et Joey de trafic de drogue, en juillet 1989. CANAL JIMMY Une première. Page 5 (David Schwimmer-Jennifer Aniston) ? Voilà où tout réside. Dans le quiproquo permanent qui Le secret les oppose et les rapproche sans cesse, dans les actes manqués qui font que lorsque Ross est CINEMA prêt à passer le pas, c’est Rachel qui n’ose pas, de « Friends » et quand Rachel est prête, Ross s’est déjà jeté avec l’audace des timides dans les bras d’une Science-fiction Canal Jimmy, autre. « Fahrenheit 451 », de François Cette impossibilité authentiquement tragique dimanche 10 janvier, 20 h 55 à trouver le bonheur est le ressort caché et prin- Truffaut, d’après Ray Bradbury. cipal de « Friends ». C’est elle qui, sans en avoir La mort programmée du livre, l’air, donne son épaisseur à la comédie, bâtit sa ES scénarios comme celui-là, la télé différence.