Comune Di Rivergaro

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Piacenza S.Giorgio Piacentino

Pittolo Cà del Ponte Villa Torchiazzo S.S. 45 PIACENZA Ü Quercieto PONTENURE Torchietto Cascina Zerbina La Cortazza La Genovese Casa Nuova La Colombaia I Casoni Crocetta Quarto La Gramiga La Parmigiana Casa di Mezzo Molino Nuovo Strada Regina Tre Rivi Fornace Vecchia Castello di Maggio Casa Cella Strada Comunale della Fornace La Caminata San Polo Strada Comunale di Turro S.S. 45 Gariga Turro Banco La Faggiola Strada della Faggiola Palazzo del Parma Albone Il Giardino Vignazza Cascina Zivedo Cascina C.Nuova Settima Maggiore GOSSOLENGO Strada Provinciale di Carpaneto Settima Minore Le Due Case Settima Ca' del Vescovo Strada Comunale di Albione Strada Provinciale di Podenzano Podenzano Buffalora San Rocco Ponte Vangaro Strada Provinciale di Podenzano Strada Carpignana Strada Provinciale di Podenzano Strada del Mulino Casa dei Gatti S.GIORGIO PIACENTINO Verano Strada di Casaleto Molino del Fuoco Monte Santo Casa del Bosco Altoè Maiano Chiesa Cascina Stanga Strada di Altoè RIVERGARO VIGOLZONE Casa Matta Legenda Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali Cartografia di base Limite amministrativo del territorio Comunale Ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente produttivi Cartografia di base - linee Ambiti per nuove dotazioni territoriali Fattibilità geologica Aree a fattibilità geologica senza particolari limitazioni Aree stabili di alta pianura Aree stabili di alta pianura ad andamento sub-pianeggiante; coltri limoso argillose sovrastanti ghiaie a matrice limosa. La soggiacenza della prima falda è maggiore di 4 m. Edificabili con normali tecniche costruttive previa verifica delle caratteristiche del substrato in funzione dell’accertamento di possibili cedimenti differenziali connessi ad eterogeneità dello stesso. Aree a fattibilità geologica con modeste limitazioni Aree di alta pianura con soggiacenza falda compresa tra 2 e 4 m. -

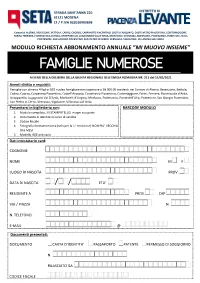

Modulo FAMIGLIE NUMEROSE 2021

*/- STRADA SANT’ANNA 210 DISTRETTO DI 41121 MODENA CF / P.IVA 022010903698 P I A C E N Z A LEVANTE Comuni di ALSENO, BESENZONE, BETTOLA, CADEO, CAORSO, CARPANETO PIACENTINO, CASTELL’ARQUATO, CASTELVETRO PIACENTINO, CORTEMAGGIORE, FARINI, FERRIERE, FIORENZUOLA D’ARDA, GROPPARELLO, LUGAGNANO VAL D’ARDA, MONTICELLI D’ONGINA, MORFASSO, PODENZANO, PONTE DELL’OLIO, PONTENURE, SAN GIORGIO PIACENTINO, SAN PIETRO IN CERRO, VERNASCA, VIGOLZONE, VILLANOVA SULL’ARDA MODULO RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUALE “ MI MUOVO INSIEME” FAMIGLIE NUMEROSE AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA NR. 211 del 15/02/2021 Aventi diritto e requisiti: Famiglie con almeno 4 figli e ISEE nucleo famigliare non superiore a 28.000.00 residenti nei Comuni di Alseno, Besenzone, Bettola, Cadeo, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d’Arda, Gropparello, Lugagnano Val D’Arda, Monticelli d’Ongina, Morfasso, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull’Arda. Presentarsi in biglietteria con: BARCODE MODULO 1. Modulo compilato, IN STAMPATELLO, in ogni sua parte 2. Documento di identità in corso di validità 3. Codice Fiscale 4. Fotografia formato tessera (solo per la 1° emissione) NON PIU’ VECCHIA DI 6 MESI 5. Modello ISEE ordinario Dati intestatario card: COGNOME NOME M F LUOGO DI NASCITA PROV. DATA DI NASCITA / / ETA' RESIDENTE A PROV. CAP VIA / PIAZZA N. N. TELEFONO E-MAIL @ Documenti presentati: DOCUMENTO -

Previsioni Meteorologiche Sconti

LIBERTÀ 46 Agenda Venerdì 21 febbraio 2014 OGGI AL MATTEI DI FIORENZUOLA CON DUE BAND MILANESI AMICI DELLA LIRICA E TAMPA LIRICA Campagna Amica sbarca San Bonico:weekend Domenica al Nicolini nelle scuole superiori a chitarre spianate omaggio a Labò FIORENZUOLA - Oggi alle 9 presso l’Aula Magna del PIACENZA - (p.s.) Sound Bonico guarda al carnevale PIACENZA - Domenica 23 febbraio alle ore 17, liceo scientifico Mattei a Fiorenzuola,una mattinata per e mette in campo un weekend a chitarre spianate. presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica “G. imparare il valore dell’agricoltura sia come prospettiva Stasera all’Arci club di San Bonico si comincia con due Nicolini”in via Santa Franca 35,si terrà un concerto di vita e di lavoro sia come fonte di cibo e tradizioni,veri navigate band milanesi dalla “mano pesante”:Cubre lirico organizzato dalle associazioni Amici della Lirica capolavori del gusto,come cita il titolo del progetto di (death metal/hardcore) e Bang Bangalow (southern di Piacenza e Tampa Lirica per ricordare il grande Educazione a Campagna Amica di quest’anno: metal).A contorno,dj-set “Night of the vinyl dead”. tenore piacentino Flaviano Labò.Sei interpreti “Prodotti a regola d’arte.Dalla nostra terra i capolavori Domani,campo libero alla goliardia degli 88trash. d’eccezione:il basso Andrea Comelli,il baritono del gusto”.Questo sarà infatti il contenuto della Venerdì 28 si continuerà con l’appuntamento più Valentino Salvini,i tenori Oreste Cosimo e Maurizio mattinata che avrà come protagonisti gli studenti del “caldo”del mese,il -

Fa Pr PC 12Lu 2018 Corretto.Pdf

Provincia Piacenza Comuni Pop.resid. 1/1/2018 Sup. in Km2 Abitanti per Km2 Agazzano 2.060 36,15 56,99 Alseno 4.696 55,27 84,96 Besenzone 959 23,95 40,05 Bettola 2.756 122,37 22,52 Bobbio 3.588 106,53 33,68 Borgonovo Val Tidone 7.943 51,22 155,08 Cadeo 6.108 38,48 158,73 Calendasco 2.465 36,94 66,73 Caorso 4.733 40,98 115,49 Carpaneto Piacentino 7.742 63,08 122,74 Castell'Arquato 4.637 52,75 87,91 Castel San Giovanni 13.784 44,04 312,95 Castelvetro Piacentino 5.356 35,06 152,79 Cerignale 123 30,82 3,99 Coli 873 71,69 12,18 Corte Brugnatella 580 46,31 12,52 Cortemaggiore 4.677 36,47 128,23 Farini 1.201 112,36 10,69 Ferriere 1.237 178,5 6,93 Fiorenzuola d'Arda 15.299 59,77 255,96 Gazzola 2.068 44,48 46,5 Gossolengo 5.655 31,1 181,83 Gragnano Trebbiense 4.620 34,61 133,48 Gropparello 2.267 56,33 40,24 Lugagnano Val d'Arda 3.988 54,4 73,31 Monticelli d'Ongina 5.295 46,33 114,28 Morfasso 985 83,93 11,74 Ottone 495 98,96 5 Piacenza 103.262 118,24 873,36 Pianello Val Tidone 2.232 36,29 61,51 Piozzano 623 43,61 14,29 Podenzano 9.163 44,34 206,67 Ponte dell'Olio 4.720 43,92 107,48 Pontenure 6.509 33,85 192,3 Rivergaro 7.105 43,83 162,1 Rottofreno 12.243 35,17 348,13 San Giorgio Piacentino 5.685 49,19 115,56 San Pietro in Cerro 837 27,35 30,61 Sarmato 2.862 27,26 105 Travo 2.131 81,01 26,3 Vernasca 2.083 72,57 28,7 Vigolzone 4.308 42,04 102,48 Villanova sull'Arda 1.751 36,57 47,88 Zerba 77 24,13 3,19 Ziano Piacentino 2.534 32,78 77,31 Alta Val Tidone 3.060 100,87 30,34 Totale 287.375 2.585,86 111,13 Quadro riepilogativo degli ambiti territoriali e delle Unioni di Comuni Distretti sociosanitari Ambiti territoriali Unioni di Comuni Evoluzione delle Unioni di Comuni Popolazione Sup. -

Relazione Del Sistema Territoriale

Comune di Podenzano Quadro Conoscitivo Piano Strutturale Comunale Sistema Territoriale Indice generale 0. I nuovi strumenti della pianificazione comunale, le finalità della L.R. 20/2000.......................5 0.1 La necessità di un approccio “strutturale” finalizzato alla scelta degli obiettivi di Piano..........7 Parte I. Insediamenti e morfologia urbana....................................................................................11 1.1 Il ruolo degli insediamenti nel sistema territoriale...................................................................11 1.2 La morfologia urbana...............................................................................................................12 1.3 Punti di forza e punti di debolezza...........................................................................................16 Parte II. La dimensione storica.......................................................................................................17 2 Gli elementi di valore storico........................................................................................................17 2.1 La lettura delle carte del catasto napoleonico...........................................................................17 2.2 Insediamenti storici..................................................................................................................17 2.3 Ambiti di particolare interesse storico, archeologico e testimoniale........................................17 2.4 Le serie urbane storiche............................................................................................................23 -

Calendario Pesca Di Piacenza 2020/2021

CALENDARIO PESCA DI PIACENZA 2020/2021 TUTTI I CORPI IDRICI DEL PIACENTINO ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA Zone di tutela speciale Divieto di detenzione di esemplari di Trota fario di misura inferiore a cm 25 e di Cavedano di misura inferiore a cm 20. Divieto di detenzione di esemplari di Tinca e Luccio. FIUME PO ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA Fiume Po – asta principale e le lanche comprese tra il Mezzanone e la foce del Torrente Chiavenna (in SIC-ZPS IT4010018). ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA DIVIETO PERMANENTE DI PESCA Fiume Po - dalla diga di Isola Serafini a valle per 400 m in sponda destra. Fiume Po - a monte ed a valle delle conche di navigazione presso Isola Serafini, anche sul canale di scarico della Centrale, dall’imbocco della conca (a monte) fino al ponte di Isola Serafini a valle. ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA Zone a rilascio obbligatorio Divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica ad esclusione delle specie ittiche diverse da quelle autoctone e parautoctone di cui all’Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2018, divieto di impiego di ami con ardiglione e di uso e detenzione del cestino. La regolamentazione non si applica nei campi di gara permanenti o temporanei ai partecipanti alle manifestazioni agonistiche limitatamente ai tempi di svolgimento delle gare. Lago Giarola - Parco Isola Giarola in comune di Villanova sull’Arda Zone per l’esercizio del carp-fishing È consentita la pesca notturna della Carpa esercitata esclusivamente con ami sprovvisti di ardiglione e con esche e pasture vegetali. -

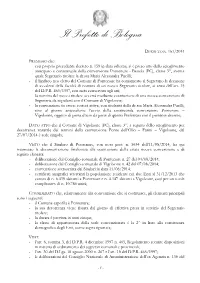

2014-161.Pdf (140 Kilobytes)

Il Prefetto di Bologna DECRETO N . 161/2014 PREMESSO che: - con proprio precedente decreto n. 159 in data odierna, si è preso atto dello scioglimento anticipato e consensuale della convenzione Pontenure - Bettola (PC), classe 3^, avente quale Segretario titolare la dr.ssa Maria Alessandra Pucilli; - il Sindaco neo eletto del Comune di Pontenure ha comunicato al Segretario la decisione di avvalersi della facoltà di nomina di un nuovo Segretario titolare, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 465/1997, con nota conservata agli atti; - la nomina del nuovo titolare avverrà mediante costituzione di una nuova convenzione di Segreteria da stipularsi con il Comune di Vigolzone; - la convenzione in essere resterà attiva, con titolarità della dr.ssa Maria Alessandra Pucilli, sino al giorno antecedente l’avvio della costituenda convenzione Pontenure – Vigolzone, oggetto di presa d’atto da parte di questa Prefettura con il presente decreto; DATO ATTO che il Comune di Vigolzone (PC), classe 3^, a seguito dello scioglimento per decorrenza naturale dei termini della convenzione Ponte dell’Olio – Farini – Vigolzone, dal 27/07/2014 è sede singola; VISTO che il Sindaco di Pontenure, con nota prot. n. 5634 dell’11/08/2014, ha qui trasmesso la documentazione finalizzata alla costituzione della citata nuova convenzione e di seguito elencata: - deliberazione del Consiglio comunale di Pontenure n. 27 del 04/08/2014; - deliberazione del Consiglio comunale di Vigolzone n. 42 del 07/08/2014; - convenzione sottoscritta dai Sindaci in data 11/08/2014; - certificati anagrafici attestanti la popolazione residente nei due Enti al 31/12/2013 che consta di n. -

Miniere-Valnure.Pdf

Dott. Paolo Mancioppi Studio Geologico Via D. Vitali, 32 - 29121 Piacenza - Tel/Fax 0523/452257 - Cell. 335/8147227 e-mail: [email protected] Valore dell’Appennino: il contributo della Geologia Conoscenze per vivere e lavorare in montagna Bologna 22 ottobre 2015 La vallevalle delledelleminiereminiere Ricerca documentale: • Regione Emilia Romagna (Schede dei Geositi) • Provincia di Piacenza (Elaborati del PTCP) Cronologia • Progetti di recupero e valorizzazione del paesaggio rurale”- La valle delle Miniere, bando approvato dalla Giunta Regionale con delibera Inquadramento territoriale dei luoghi n. 1415 del 21,07.2003 - Arch. G Keble – Ing. L. Rossi, Agr. G. Miceli, Arch. G. Marzotto, Arch. E. Bagarotti La storia • Arch. Boeri Mila (Organizzatrice delle escursioni) • Ricerca sul territorio di documenti posseduti da Il contributo della geologia privati, inerenti il territorio della Val Nure: fotografie, mappe, lettere, ecc. • ricerca sul territorio di persone ancora in vita ed Valorizzare la valle del Nure in grado di testimoniare, col loro racconto, episodi della quotidianità, ma anche specifici, di tempi ormai trascorsi, per portare a memoria antichi saperi e tradizioni locali V L’area di interesse si estende in alta Val Nure ed interessa soprattutto i comuni di Farini e Ferriere in Provincia di Piacenza Pianificazione ProvincialeProvinciale PTCP V Le miniere sono presenti in alcune aree diffuse nell’alta Val Nure in Provincia di Piacenza; esse sono già note sia alla Regione (alcune miniere sono indentificate come GEOSITI Regionali -

QC-C.01.1/C.01.2, I Punti Di Rinvenimenti Archeolgicidi Cui Al Repertorio Del Gruppo Archeologico Val Nure Ed Approvato Dalla Soprintendenza Stessa

MODIFICATO maggio 2012 PSC Ponte dell’Olio - QUADRO CONOSCITIVO VOL.C IL SISTEMA TERRITORIALE 1 INDICE: C1 SISTEMA TERRITORIALE. Pag. 3 C1.1 SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE E DEI TERRITORI URBANIZZATI. Pag. 3 C1.2 IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE.. Pag. 11 C1.2.1 Aree ed elementi d’interesse archeologico. Pag. 11 C1.2.2 Zone urbane storiche. Pag. 12 C1.2.3 Strutture insediative storiche non urbane. Pag. 17 C1.2.4 Ambiti ed elementi d’interesse storico architettonico e testimoniale. Pag. 20 C1.2.5 La Viabilità Storica Pag. 20 C1.3 IL SISTEMA DEI TERRITORI URBANIZZATI. Pag. 21 C1.3.1 Il Capoluogo. Pag. 21 C1.3.2 Principali problematiche e criticità – Capoluogo. Pag. 23 C1.4 SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI: QUALITA’ URBANA. Pag. 27 C1.4.1 Le reti fognarie. Pag. 29 C1.4.2 Le reti idriche. Pag. 35 C1.4.3 I gasdotti. Pag. 45 C1.4.4 Sistema energetico: impianti di produzione e Autoproduzione (Ditte) e fonti rinnovabili. Pag. 45 C1.4.5 Rete per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica. Pag. 46 C1.4.6 Impianti di telefonia mobile e di emittenza radio televisiva Pag. 47 C1.4.7 Raccolta e gestioni rifiuti. Pag. 47 C1.4.8 Servizi ed attrezzature pubbliche. Pag. 52 C1.5.1 INCIDENZA DEL SISTEMA INSEDIATIVO SULL’AMBIENTE NATURALE. Pag. 57 C1.5.2 GRADO DI SALUBRITA’ DEL SISTEMA URBANO: RUMORE. Pag. 59 C1.5.3 GRADO DI SALUBRITA’ DEL SISTEMA URBANO: ARIA. Pag. 59 C1.5.4 INQUINAMENTO LUMINOSO. Pag. 62 C1.5.5 CAMPI ELETTROMAGNETICI Pag. -

L'evoluzione Del Sistema Produttivo Di Piacenza Negli Anni Duemila: Il

Provincia di Piacenza Settore Sviluppo Economico. Pianificazione e Programmazione Territoriale. Ambiente. Urbanistica L’evoluzione del sistema produttivo di Piacenza negli anni duemila: il territorio, l’occupazione, le imprese LE AREE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI COMUNI PIACENTINI I RISULTATI DI UN RECENTE CENSIMENTO Davide Marenghi Venerdì 11 Aprile ore 10 Sala del Consiglio Provinciale Via Garibaldi 50 - Piacenza Obiettivi e metodo dell’indagine Attività 1. Aggiornamento Quadro conoscitivo PTCP Acquisizione dei dati relativi allo stato di attuazione delle aree Richieste agli Uff. tecnici comunali Verifiche degli strumenti urbanistici vigenti e/o in elaborazione (PRG/PSC) 2. Analisi dello stato e dell’evoluzione del sistema produttivo Individuazione delle criticità e opportunità Ipotesi per nuove azioni politiche e urbanistiche PTCP2007 e L.R. 20/00 PTCP - Sistema produttivo L.R. 20/00 compiti della pianificazione provinciale : • individuazione aree produttive idonee all’ampliamento ed assumere rilevo sovracomunale • individuazione ambiti più idonei alla localizzazione di nuove aree produttive di rilievo sovracomunale • definirne l’assetto infrastrutturale e le caratteristiche urbanistiche e funzionali (PPST). Aree produttive di rilievo sovracomunale • attuazione mediante “Accordi Territoriali” • nuove a previsioni -> aree ecologicamente attrezzate (APEA). Necessità di politiche locali in sinergia con la pianificazione territoriale e urbanistica Oggetto dell’indagine Punto di partenza Quadro Conoscitivo del PTCP (Alleg. C1.7R) Nel 2006 la Provincia di Piacenza ha commissionato al Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, uno studio finalizzato alla costruzione del Quadro Conoscitivo sui temi degli ambiti di attività produttive e poli funzionali a valenza sovracomunale, propedeutico alla Variante del PTCP di adeguamento alla L.R. 20/2000. -

2019 Journal Download

In Loving Memory of Jessica Janine Chiapelloni a young flower that now blooms in paradise. Roberto and Roberta Chiapelloni SOCIETÁ VAL TREBBIA E VAL NURE, INC. Greetings. Benvenuti ospiti en soci. We sincerely welcome each and every one of you, as we come together to celebrate our 50th “Festa dei Piacentini” to support the advancement of educational opportunities for needy and deserving students. Thanks to your loyal support and encouragement. Our scholarship fund has grown considerably. As we move into our 50th year 503 scholarships have been awarded with a value of over $908,000. Tonight we’ll add to this in your presence, be proud of what you help us do. Nothing we may say or do can fully express our sincere thanks to you who have made this program possible. A special thanks to our Scholarship Contributors, and to those who donated so generously, because of you we have exceeded this year’s goal of $25,000 in regular donations. Good will and continued success. Our heritage is precious, let us continue to be proud of it and let us at the same time continue to support those in need, regardless of their background. Peter Segalini, Co-Chairman Mark Draghi, Co-Chairman PLEASE PATRONIZE OUR ADVERTISERS SOCIETÁ VAL TREBBIA E VAL NURE, INC. Message from the President Greetings! Today we are celebrating our 50th anniversary of the Scholarship Awards and Dance, I would like to greet my fellow officers, members and friends that are present here today to celebrate this Golden Anniversary with us. I would also like to thank all those present as well as those who were not able to be here today and all those who have left us for their contributions to make this event possible. -

CONSORZIO ACQUEDOTTO VAL NURE Piazza Colombo, 5 – 29021 Bettola (PC) Capitale Di Dotazione Euro 3.121.517 Codice Fiscale N° 80018050338

CONSORZIO ACQUEDOTTO VAL NURE Piazza Colombo, 5 – 29021 Bettola (PC) Capitale di dotazione Euro 3.121.517 Codice Fiscale n° 80018050338 Bilancio al 31/12/2015 Relazione sulla gestione Signori, il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione chiude con un risultato positivo di €. 8.069=, sostanzialmente in linea con quello previsto nel Bilancio Preventivo di €. 8.216=. Quadro generale di riferimento Il Consorzio Acquedotto Val Nure, di cui fanno parte i Comuni di Farini, Bettola, Ponte dell’Olio e Vigolzone, storicamente ha gestito gli impianti di adduzione e di prelievo idrico con lo scopo di fornire acqua potabile ai quattro Comuni consorziati in proporzione al quantitativo di acqua disponibile ed in base alle esigenze di ogni singolo Comune. L’acqua veniva captata da alcune sorgenti ubicate in comune di Ferriere e da un pozzo costruito più di recente in comune di Ponte dell’Olio. Nel corso degli anni ‘90 l’Assemblea Consorziale aveva manifestato l’intenzione di ampliare la propria attività per arrivare a gestire il ciclo integrato delle acque; quindi oltre alla propria rete, anche quella di proprietà dei singoli Comuni nonché i servizi di fognatura e depurazione. Tale esigenza si è fatta più pressante anche a seguito della legge regionale n° 25 del 6 settembre 1999 che ha definito gli ambiti regionali e le caratteristiche dei soggetti gestori che sarebbero stati salvaguardati. Nel corso del 2001 è stato predisposto uno studio relativo alla gestione associata del servizio acquedotto di tutti e quattro i Comuni consorziati che è stato utilizzato per valutare i cambiamenti organizzativi e le eventuali trasformazioni necessarie per il Consorzio.