Blatt 3213 Kufstein

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Unteres Gamskarköpfl

KUFSTEINERLAND KUFSTEINER KLETTERSTEIG - LOWER GAMSKARKÖPFL Basic information On the ascent through the Kaisertal it is easy to see why this idyllic valley was chosen the most beautiful place in Austria. Past the unmistakable Einödhöfen and converted mountain inns such as the "Veiten" and the "Pfandl", the mountaineer hikes between the Zahmen and Wilden Kaiser, surrounded by alpine flower meadows. In the background, the rock wall of the Totenkirchl rises up and the 1,000 m long plate lines of the Kleine Halt tower out. Few places offer such a variety of natural beauty as the Kaisertal. The fact that the valley has only been accessible via a tunnel since 2008 enables a very original preservation of the valley. Even today, only the residents and authorised special trips are allowed to enter the Kaisertal. The hustle and bustle at the entrance to the valley is considerable, but the longer the hike towards Hinterbärenbad (Anton Karg Haus) Hans Berger Haus takes, the quieter it becomes for nature lovers. At the end of the valley, two exemplary guided huts of the OEAV section Kufstein and the Naturfreunde await the guest. At the Hinterbärenbad it is still worth taking a break and enjoying the special idyll before the tour really starts! Behind the Hinterbärenbad, follow the Bettlersteig towards Kaindlhütte until the path to Güttlersteig branches off. There the path meanders up through the forest, before after the tree line the massif of the western emperor and the Gamskarköpfl appears. The via ferrata first leads slightly through the rock flanks over the first to the second rock band. -

Des Kaisers Alpine Krone

Alpine Rundtour im Wilden Kaiser DAS IST DIE WAHRE KRÖNUNG! ie Steinböcke schauen zu. Zu- gegeben, keine wild geborenen, frei laufenden, sondern sozusa- gen die Haustiere des Jägerwirts Dsind es, die den Aufbruch von ihrem Ge- hege aus beobachten. Trotzdem schaffen sie die richtige Stimmung, denn alpin soll die Runde werden, so wild wie der Kaiser heißt. Man kann auch genusswandern hier, zum Beispiel südlich unter dem Massiv entlang von Going bis zum märchenhaft blauen Hintersteiner See. Und natürlich kann man klettern an den grauen Zinnen und Wänden, bis zum oberen zehnten Grad, auf den Spuren großer Alpinge- schichte. Wer das klassische „Bergsteigen“ liebt, für den ist eine Rundtour wie diese das Optimum: aussichtsreiche Wander- wege auf Hangterrassen und in Tälern, ruppige Pfade durch steile Schrofenflan- ken – und jeden Tag ein Gipfel! Gerade recht zum Einlaufen sind die ersten Meter vom Jagerwirt zu Weg- scheid- und Kaiseralm, dann wird’s alpin: Kompromisslos aufwärts zieht der Weg durch die felsige Südflanke des Scheffauer, Wilder Kaiser REPORTAGE DAS IST DIE WAHRE KRÖNUNG! Das volle Erlebnis, mit einem Gipfel pro Tag durch den Wilden Kaiser. Das berühmte Kletterrevier bietet auch dem geländegängigen Bergwanderer viele Optionen. Ein Vorschlag für eine fünftägige alpine Runde. Text und Fotos von Andi Dick immer mal wieder geht die Hand zum hinüber zur Kaindlhütte, die in unverbau- Fels, gelegentlich auch an ein Drahtseil. So barer Lage über Kufstein thront – ein kai- ist rasch Höhe gewonnen und man serlicher Platz für die erste Übernachtung! ge nießt den Gipfelblick über die grüne Wenn zum Kaiser der Bettler gehört, Furche des Inntals; südlich paradieren dann liefert die nächste Etappe das pas- die weißen Tauernkämme, nach Norden sende Stichwort: Der Bettlersteig zieht, fließt der Inn ins oberbayerische Alpen- nur oben kurz drahtseilgesichert, durch steilen Wald hinunter nach Hinterbären- bad, ins Herz des historischen Wilden Über grünen Talfurchen Kaisers. -

Griesner Alm - Stripsenjoch

roBerge.de Wandern in den Bayerischen und Tiroler Alpen Griesner Alm - Stripsenjoch / https://www.roberge.de/tour.php?id=139 Griesner Alm - Stripsenjoch Bekannter Wanderweg Leichte Wanderung auf eine bekannte Hütte, wo die Creme-de-la Creme der Kletterer ein- und ausgeht Toureninfo Region: Kaisergebirge Erreichte Gipfel: Stripsenkopf 1807 m Dauer: 1,5 Stunden (einfach) Höhenunterschied: 783 m Schwierigkeit: leicht Start Kaiserbachtal (Griesenau) , 1000m GPS-Wegpunkt: N47 34.791 E12 19.851 (Wegpunkt kopieren und in das Suchfeld bei Google Maps eingeben) Umweltfreundliche Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Öffentliche Verkehrsmittel fahren nur bis Griesenau (Bus). Von dort ca. 1 - 1,5 Stunden Gehzeit durchs Kaiserbachtal bis zur Fischbachalm, weitere 0,5 Stunden bis zur Griesner Alm. Mit dem Pkw: Von Rosenheim und Kufstein: Inntalautobahn Ausfahrt Oberaudorf, Richtung Kössen und Griesenau. Von Salzburg bis zur Ausfahrt Grabenstätt über Grassau und Schleching nach Kössen. In beiden Fällen weiter über die mautpflichtige Zufahrt ins Kaiserbachtal. Großer Wanderparkplatz bei der Griesener Alm. Ab Rosenheim: 55 km / 0:55 Std Ab München: 120 km / 1:30 Std Ab Bad Tölz: 100 km / 1:30 Std Ab Salzburg: 85 km / 1:15 Std Tourenplaner / Online-Fahrpläne: https://www.roberge.de/index.php/topic,7336.msg48575.html#msg48575 Tourenbeschreibung Start: Kaiserbachtal (Griesenau) Griesner Alm - Stripsenjochhaus: Ab der Griesner Alm den AV-Weg Nr. 801 westlich über die Wiesenhänge der Russenleiten am Bach entlang aufwärts, durch einen Wald nahe an der Steinernen Rinne vorbei (links Predigtstuhl, rechts Fleischbank-Nordgrat, siehe Foto unten), dann in Serpentinen zum Stripsenjoch, ca. 1 Std. 45 Min., Schwierigkeit: leicht, aber stark frequentiert. Es kann keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten gegeben werden. -

Wanderungen Von Hütte Zu Hütte

Mehrtages- Wanderungen von Hütte zu Hütte. Die Kaiserkrone 3-Tage Hüttenwanderung Adlerweg & Jakobsweg www.wilderkaiser.info kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_DE_CS6.indd 1 23.05.16 11:30 Die passende 1:25.000 Wanderkarte WanderkarteNEU! Reiß- und wetterfest! Ellmau € 6,90 Wilder Kaiser Going Scheffau (1:25.000) ist in Söll den Infobüros Ellmau, Going, Scheffau und www.wilderkaiser.info Söll erhältlich. 2 Weitwandern am Wilden Kaiser kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_DE_CS6.indd 2 23.05.16 11:30 Zeichenerklärung l mittelschwierig ! Streckenlänge * höchster Punkt , Höhenmeter bergauf/bergab • Startpunkt ` Gehzeit ˚ Parkmöglichkeit Kaiserkrone (5 Tage) 3-Tage Hüttenwanderung www.wilderkaiser.info 3 kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_DE_CS6.indd 3 23.05.16 11:30 3 4 kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_DE_CS6.indd 4 23.05.16 11:30 4 2 1 Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 2000 m 1800 m 1600 m 1400 m 1200 m 1000 m 800 m 600 m 0 10 20 30 40 50 65 km 4 kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_DE_CS6.indd 5 23.05.16 11:30 5 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 2000 m 1800 m 1600 m 1400 m 1200 m 1000 m 800 m 600 m 0 10 20 30 40 50 65 km 4 Weitwandern am Wilden Kaiser kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_DE_CS6.indd 6 23.05.16 11:30 Mehrtageswanderungen am Wilden Kaiser - ein einzigartiges Erlebnis. Das Naturschutzgebiet Kai- tes - tauchen Sie ein in eine sergebirge besticht durch die faszinierende Bergwelt voller freie Lage und unverwechsel- Geschichten und entdecken bare Form des Bergmassivs Sie deren Zauber bei einer sowie durch seine vielfältige der Mehrtageswanderungen Fauna und Flora. von Hütte zu Hütte. Die mystische Aura des Ob bei der 5-tägigen „Kaisers“ ließ viele Sagen Kaiserkrone einmal rund über dessen besondere Fels- um den Gebirgsstock, bei formationen entstehen. -

Kufsteiner Klettersteig

KUFSTEINERLAND KUFSTEINER KLETTERSTEIG - UNTERES GAMSKARKÖPFL Beschreibung Beim Anstieg durchs Kaisertal ist unschwer zu erkennen, weshalb dieses idyllische Tal zum schönsten Platz Österreichs gekürt wurde. Vorbei an den unverwechselbaren Einödhöfen, und umfunktionierten Berggasthäusern wie dem „Veiten“ und dem „Pfandl“ wandert der Bergsteiger zwischen dem Zahmen und Wilden Kaiser, umgeben von alpinen Blumenwiesen. Im Hintergrund steilt sich die Felsmauer des Totenkirchl auf und die 1.000 m langen Plattenfluchten der Kleinen Halt ragen hervor. Nur wenige Plätze bieten eine solche Vielfalt an Naturschönheiten wie das Kaisertal. Die Tatsache, dass das Tal erst seit 2008 über einen Tunnel verkehrstechnisch erschlossen ist, ermöglicht eine sehr ursprüngliche Erhaltung des Tals. Auch heute dürfen nur die Bewohner und genehmigte Sonderfahrten ins Kaisertal einfahren. Der Menschentrubel am Eingang des Tales ist beträchtlich; je länger allerdings die Wanderung Richtung Hinterbärenbad (Anton Karg Haus) Hans Berger Haus geht, desto ruhiger wird es für den Naturliebhaber. Ganz hinten am Talschluss angekommen, erwarten den Gast zwei vorbildlich geführte Hütten des OEAV Sektion Kufstein und der Naturfreunde. Am Hinterbärenbad lohnt es sich noch, eine Rast einzulegen und das besondere Idyll zu genießen, bevor die Tour richtig los geht! Hinter dem Hinterbärenbad folgt man dem Bettlersteig Richtung Kaindlhütte, bis der Weg zum Güttlersteig abzweigt. Dort schlängelt sich der Weg durch den Wald hinauf, ehe sich nach der Baumgrenze das Massiv des Westkaisers und des Gamskarköpfls zeigt. Der Klettersteig führt erst leicht durch die Felsflanken über das erste bis zum zweiten Felsband. An der schwarzen Wand steilt der Fels erstmals auf und der Steig zeigt seine „Krallen“. Nun geht es teilweise luftig weiter und wenn der Kamin geschafft ist, wartet der „Adlerhorst“ als Rastplätzchen. -

Mehrtages- Wanderungen

Die Kaiserkrone. Wild und Frei. Diese fünftägige Wanderung von Hütte zu Hütte ge- hört zu den schönsten Mehrtages- Mehrtagestouren Tirols. Auf der „Kaiserkrone“ Auf der Kaiserkrone haben Wanderungen wandern Sie in fünf Tagen Sie fantastische Aussichten, auf alten Pfaden rund vom Chiemsee bis zum von Hütte zu Hütte. um den Gebirgsstock des Großglockner, vom Rofan Wilden Kaisers. Dieser bis zu den Hohen Tauern. Berg thront frei über dem Diese Tour ist eine einzig- Sölllandl. Er ist erhaben artige Reise in eine Berg- Die Kaiserkrone und dennoch einladend, welt voller Geschichten. 3-Tage-Hüttenwanderung sowohl schroff als auch Entdecken Sie bei dieser Adlerweg sanft. Erleben Sie auf dieser Umrundung die unter- Jakobsweg Wanderung von Hütte zu schiedlichen Facetten des Hütte schroffen Fels, kühle spektakulären Bergmassivs Wälder, tiefe Seen und mit seiner beeindruckenden sanfte Almen. Fauna und Flora. SummitLynx bringt die Kaiser- krone-Wander- THEMEN nadel auf Ihr Kaiserkrone Überblick 4 Online „Stempeln“. Holen Smartphone. Kaiserkrone Etappen 1–5 8 Sie sich die digitale Wander- nadel der Kaiserkrone und der 3-Tage-Hüttenwanderung 18 3-Tage-Hüttenwanderung mit Tourenplanung 20 SummitLynx! Adlerweg 30 (DetailsSeite 29) Jakobsweg 31 www.wilderkaiser.info 2 Weitwandern am Wilden Kaiser www.wilderkaiser.info 3 94 1200 b 76 1000 h 1203 o d Kohllahnerkopf n s Längsee c Rogerkopf e n Kaiserquelle le e Steinbruch E 45 S Ramstalalm h Wiesenalm o n 900 Rogeralm 1556 t a Eichelwang 113 8 Hochalm Kohllahnersattel K 1053 Obere n Emat R. Thierberg E 60 n Lehenhof s 1000 1402 Schneebichl e he Krückl i e Scheibenbichlalm e b Die fünftägige Tour c 800 er A Drachen Schotter- Antoniuskap. -

The New Nature Experience Trail 2021

Popular hiking trails The new nature experience trail Rates 2021 Frequently asked questions: Family rate: Children up to the age of 18 NEW! Nature experience trail: Kaiserlift middle station - Discover nature through play. ride FOR FREE when Gasthof Hinterdux - Duxer Köpfl (Musikantenrast and At the interactive stations, big and small visitors can become a butterfly, discover accompanied by a paying adult. Can I use the Kaiserlift with my bike? Marienkapelle) - and back animal tracks in the forest or spend time in an oversized honeycomb. No, unfortunately bicycles cannot be transported with the lift. When riding your Approx. 1,5 hour walking time bicycle in the nature reserve, please stay on the designated forestry roads. The newly constructed themed trail starts directly at the Duxer Alm middle Kaiserlift middle station - Dickicht Kapelle - station and leads via the Berggasthof Hinterdux to the Marienkapelle on the Single ticket Adults Group Children Can I use the lift with a wheelchair or baby stroller? Duxer Köpfl. The interactive stations bring closer the value of nature and wildlife Theaterhütte - Kaiserlift bottom station min. 8 adults -pp. up to18 years If the wheelchair or baby stroller can be folded up and locked and weighs less than Approx. 1 hour walking time under the mighty backdrop of the Kaisergebirge in the nature reserve. The family Section I and II: 30 kg, it can be transported on a transport hook. Please note that the trails and friedly hike will take you approximately 1.5 hours. Top station "Brentenjoch" roads are not suitable for wheelchairs. 2021 Kaiserlift middle station - Elfenhain - Here you can find a small selection of the 14 interactive stations: Ascent and descent (4 Sections) € 19,- € 17,- € 9,- Kaiserlift bottom station Ascent or descent (2 Sections) € 13,50 € 12,- € 6,50 Can I use the lift with a dog? Approx. -

Info Sommer 2020

Info Sommer 2020 Deutsch / English www.kufstein.com Willkommen Welcome Inhaltsverzeichnis / Contents Intro Regionalität und Genuss / Regionality and indulgence Naturerlebnisse / Natural treasures ....................................................... 4 Almenwelten / Alpine meadows and mountain huts ............... 56 KufsteinerlandCard / KufsteinerlandCard ........................................ 10 Regionalität und Genuss / Regionality and indulgence ........ 58 Natur und Bewegung / Nature and activity Sehenswertes & Familie / Attractions & family Wander-Empfehlungen / Hiking recommendations .............. 12 Sehenswertes / Attractions ............................................................................. 62 Klettern und Bergsteigen / Climbing and mountaineering 16 Tierwelt / World of animals .......................................................................... 66 Bergbau, Bienen & Co / Mining, bees and more ............................. 18 Kultur / Culture ......................................................................................................... 68 Laufen und Trailrunning / Running and trailrunning ............... 20 Seen und Bäder / Summer - Sun - Water ......................................... 22 Wissenswertes / Useful information Abenteuer-Urlaub / Adventure holidays ............................................ 26 A bis Z / A to Z ............................................................................................................. 72 Auf dem Rücken der Pferde / On horseback ..................................... -

Wander-Aktivurlaub Im Und Um Den Wilden Kaiser

Wander-Aktivurlaub im und um den Wilden Kaiser 8 Tage Samstag, 07.08.2021 – Samstag, 14.08.2021 Wasserfälle, Bergseen und Gipfelkreuze! Auszug aus möglichen Wanderungen: Von Scheffau durch die wildromantische Rehbachklamm auf den Sonnenstein. Wir wandern zur Hinterschießlingalm und weiter über die Kaiseralm auf den Sonnenstein. Im Abstieg passieren wir einen schönen Wasserfall und gelangen zur Einkehr zum Gasthaus Jägerwirt. Dauer: 5 Std. 950 hm↑ 950 hm↓ Strecke: ca. 11 km Höhle im oberen Bereich der Rehbachklamm Von Kufstein über den Gamskogel zur Kaindlhütte Mit dem Kaiserlift geht es bequem zum Brentenjoch. Von hier über schmale, wurzelige Pfade mit herrlichen Ausblicken erreichen wir den Gamskogel. Weiter zur schön gelegenen Kaindlhütte. Zurück je nach Kondition zu Fuß oder per Lift nach Kufstein. Dauer: 5 Std. 300 hm↑ 900 hm↑ Strecke: ca. 14 km Rund um den Hintersteiner See Heute entspannen wir uns auf einer recht gemütlichen Panoramastrecke zur Walleralm. Dauer: 4 Std. 500 hm↑ 500 hm↑ Strecke: ca. 14 km Von der Griesner Alm über Stripsenjoch/Stripsenkopf zum Feldberg Eine Wanderung der Superlative mit traumhaften Blicken zum Totenkirchl, Blick über den Hintersteiner See wilder und zahmer Kaiser. Die vordere Ranggenalm lädt zum Verweilen ein. Dauer: 5-6 Std. 980 hm↑ 980 hm↓ Strecke: ca. 11 km Von der Wochenbrunner Alm zum Ellmauer Tor auf die Goinger Halt Unsere Paradetour auf den leichtesten Gipfel des wilden Kaisers Dauer: 5-6 Std. 900 -1100 hm↑ 900-1100 hm↓ Strecke: ca.10 km Als Ausweichtouren sind jederzeit leichtere Varianten möglich. Tourenänderungen vorbehalten! Eigene Anreise, Mitfahrgelegenheit gegen Aufpreis möglich = Bitte sprechen Sie uns an! Blick zum Stripsenjochhaus mit dem Stripsenkopf Leistungen: - 7 Übernachtungen im 3***Sterne-Hotel „Eggerwirt“ in Söll incl. -

Können Sie Sich Das Bergsinne Klettersteig-Buch

BERGSINNE KLETTERSTEIGE HISTORISCHES & WISSENSWERTES AUS DER REGION KAISERWINKL, KUFSTEINERLAND, REIT IM WINKL UND ST. JOHANN I. T. KLETTERSTEIGE IN DER REGION 1 Nur wer den Gipfel des Berges ersteigt, vermag in die weiteste Ferne zu sehen. Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren. Vincent van Gogh 2 KLETTERSTEIGE IN DER REGION INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 4 Vorstellung der Regionen 6 Die Bergwelt ums Kaisergebirge 8 Regionalkarte 10 Geschichte der Klettersteige 12 Bergrettung 17 Bergsportführer 18 Klettersteig Regeln 20 10 Merksprüche des Bergsteigers 21 Klettersteig Ausrüstung 22 Klettersteige 24 KAISERWINKL CHIEMGAUER ALPEN & KAISERGEBIRGE Klettersteige „Ottenalm“ 27 Die wilde Seite des Zahmen Kaisers 28 Purer Käsegenuss am Kaisergebirge und in den Chiemgauer Alpen – eine Genussregion 38 KUFSTEINERLAND KAISERGEBIRGE Klettersteig „Unteres Gamskarköpfl“ 41 Kufstein - Die Bergsteigerstadt mit Charme und Geschichte 42 Das Kaisertal - Der schönste Fleck im Land 51 REIT IM WINKL CHIEMGAUER ALPEN Klettersteig „Hausbachfallsteig“ 59 Reit im Winkl - Sommer- und Wintersportidylle 60 ST. JOHANN I. TIROL Klettergärten 86 KITZBÜHELER ALPEN & KAISERGEBIRGE Bergregion Kompakt 87 Weiterführende Literatur 88 Klettersteige „Kitzbüheler Horn“ 69 Literaturverzeichnis 89 Klettersteige „Stripsenjoch“ 71 Impressum 90 Die vielleicht schönste Kulisse der Welt 72 KLETTERSTEIGE IN DER REGION 3 EINLEITUNG Berge trennen und verbinden Die Berge in der Region um die Chiemgauer und Kitzbüheler Alpen und des Kaisergebirges trennen Gebiete und Menschen voneinander. Der Weg führt nur über die Berge oder außen herum. Schon früh entstanden Übergänge, ganze Täler wurden miteinander verbunden, um beispielsweise erreichbar zu sein und soziale Kontakte zu knüpfen. Die Bewohner bemühten sich um die Erschließung der Region. Jede noch so scheinbar unmögliche Erschließungsidee wurde diskutiert, um des Fortschritts willen und aufgrund des aufkommenden Strebens nach Wohlstand. -

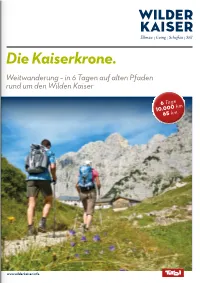

Die Kaiserkrone

Die Kaiserkrone. Weitwanderung – in 6 Tagen auf alten Pfaden rund um den Wilden Kaiser 6 Tage 10.000 hm 65 km www.wilderkaiser.info Die Kaiserkrone. Wild und Frei. Die Wanderung 1 Etappe 2 Etappe von Hütte zu Hütte gehört zu den schönsten Mehrtages- l Regalpspitze l Treffauer touren Tirols und führt auf alten Pfaden in sechs Tagen rund um den Wilden Kaiser. Erleben Sie schroffen Fels, kühle Wälder und sanfte Almen mit herrlichen Aussichten. Going Badesee → Obere Regalm → Brennender Palven → Klamml → Gruttenhütte → Kaiser-Hochalm → Grutten hütte Steiner Hochalm → Hintersteiner See l mittelschwierig Starten Sie beim Goinger Badesee (ge- l mittelschwierig Von der Gruttenhütte starten Sie nach ! 9,2 km bührenfreier Parkplatz) auf dem Forstweg ! 9,7 km Westen und folgen ca. 15 Minuten dem ˙ 1.353 817 über die Graspoint Niederalm hinauf ˙ 505 Fahrweg 14a des Wilder Kaiser Steigs (WKS) Höhen meter zur Oberen Regalm (1.313 m). Unterhalb Höhen meter 823 unterhalb des Kaiserkopfes. Bleiben Sie der Regalpspitze gibt es jeden „trockenen“ nordwestlich auf dem WKS und wandern ˜ 486 ˜ 1.232 Höhen meter Mittwoch ein Frühstück am Berg-Biobuffet Höhen meter unterhalb der Kaisergipfel Treffauer und mit frischem Bauernbrot und Wurst vom Tuxeck über das Lenggries (eines der größ- * 1.622 m * 1.620 m hofeigenen Rind. Auf dem aussichtsreichen ten Schotterkare am Wilden Kaiser) durch ` ` 6 h 40 min Adlerweg 827 geht es über Almwiesen steil 5 h 20 min Latschen und Bergwälder, die Kitzbüheler • Going, Badesee ansteigend auf den Brennenden Palven, • Gruttenhütte Alpen und die Gletscher der Hohen Tauern (750 m) hier liegt auch das Bergsteigergrab in dem (1.620 m) dabei immer im Blick. -

Multi Day Hikes from Hut-To-Hut

Multi day hikes from hut-to-hut. The Kaiserkrone 3 days’ hut-to-hut hike Eagle Walk & St. James Way www.wilderkaiser.info kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_EN_CS6.indd 1 23.05.16 11:25 The area hiking map Wanderkarte 1:25.000 Wilder Kaiser WanderkarteNEU! Reiß- und wetterfest! Ellmau € 6,90 (1:25.000) is Going Scheffau available in Söll Ellmau, Going, Scheffau and Söll tourist www.wilderkaiser.info offices. 2 Multi day hikes kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_EN_CS6.indd 2 23.05.16 11:25 Signs and symbols l medium difficulty ! Length of route , Altitude difference uphill/ * Highest point downhill • Starting point ` Walking time ˚ Parking The Kaiserkrone (5 days) 3 days’ hut-to-hut hike www.wilderkaiser.info 3 kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_EN_CS6.indd 3 23.05.16 11:25 3 4 kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_EN_CS6.indd 4 23.05.16 11:25 4 2 1 Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 2000 m 1800 m 1600 m 1400 m 1200 m 1000 m 800 m 600 m 0 10 20 30 40 50 65 km 4 kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_EN_CS6.indd 5 23.05.16 11:25 5 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5 2000 m 1800 m 1600 m 1400 m 1200 m 1000 m 800 m 600 m 0 10 20 30 40 50 65 km 4 Multi day hikes kaiserkrone_weitwandern_wilder kaiser_2016_EN_CS6.indd 6 23.05.16 11:26 Multi-day hikes in the Wilder Kaiser - a unique experience. The unmistakable shape of yourself in a fascinating the mountain massif stan- mountain world full of sto- ding free and its bountiful ries and discover their magic fauna and flora are all part of on a multi day hike from the captivation of the Kaiser hut-to-hut.