Rezension Im Erweiterten Forschungskontext: ESC 2016

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ho Li Day Se Asons and Va Ca Tions Fei Er Tag Und Be Triebs Fe Rien BEAR FAMILY Will Be on Christmas Ho Li Days from Vom 23

Ho li day se asons and va ca tions Fei er tag und Be triebs fe rien BEAR FAMILY will be on Christmas ho li days from Vom 23. De zem ber bis zum 12. Ja nuar macht De cem ber 23rd to Ja nuary 12th. During that peri od BEAR FAMILY Weihnach tsfe rien. Bestel len Sie in die ser plea se send written orders only. The staff will be back Zeit bitte nur schriftlich. Ab dem 12. Janu ar 2004 sind ser ving you du ring our re gu lar bu si ness hours on Mon- wir wie der für Sie da. Bei die ser Ge le gen heit be dan ken day 12th, 2004. We would like to thank all our custo - wir uns für die gute Zusam menar beit im ver gange nen mers for their co-opera ti on in 2003. It has been a Jahr. plea su re wor king with you. BEAR FAMILY is wis hing you a Wir wünschen Ihnen ein fro hes Weih nachts- Merry Christmas and a Happy New Year. fest und ein glüc kliches neu es Jahr. COUNTRY...............................2 BEAT, 60s/70s.........................66 AMERICANA/ROOTS/ALT. ........................19 SURF ........................................73 OUTLAWS/SINGER-SONGWRITER ..................22 REVIVAL/NEO ROCKABILLY .......................75 WESTERN .....................................27 BRITISH R&R ...................................80 C&W SOUNDTRACKS............................28 INSTRUMENTAL R&R/BEAT ........................80 C&W SPECIAL COLLECTIONS ......................28 COUNTRY AUSTRALIA/NEW ZEALAND ...............29 POP ......................................82 COUNTRY DEUTSCHLAND/EUROPE .................30 POP INSTRUMENTAL ............................90 -

Reflections 3 Reflections

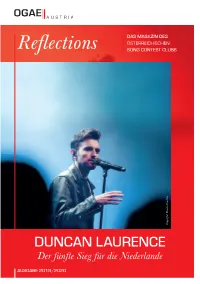

3 Refl ections DAS MAGAZIN DES ÖSTERREICHISCHEN Refl ections SONG CONTEST CLUBS AUSGABE 2019/2020 AUSGABE | TAUSEND FENSTER Der tschechische Sänger Karel Gott („Und samkeit in der großen Stadt beim Eurovision diese Biene, die ich meine, die heißt Maja …“) Song Contest 1968 in der Royal Albert Hall wurde vor allem durch seine vom böhmischen mit nur 2 Punkten den bescheidenen drei- SONG CONTEST CLUBS Timbre gekennzeichneten, deutschsprachigen zehnten Platz, fi ndet aber bis heute großen Schlager in den 1970er und 1980er Jahren zum Anklang innerhalb der ESC-Fangemeinde. Liebling der Freunde eingängiger U-Musik. Neben der deutschen Version, nahm Karel Copyright: Martin Krachler Ganz zu Beginn seiner Karriere wurde er Gott noch eine tschechische Version und zwei ÖSTERREICHISCHEN vom Österreichischen Rundfunk eingela- englische Versionen auf. den, die Alpenrepublik mit der Udo Jürgens- Hier seht ihr die spanische Ausgabe von „Tau- DUNCAN LAURENCE Komposition „Tausend Fenster“ zu vertreten. send Fenster“, das dort auf Deutsch veröff ent- Zwar erreichte der Schlager über die Ein- licht wurde. MAGAZINDAS DES Der fünfte Sieg für die Niederlande DIE LETZTE SEITE | ections Refl AUSGABE 2019/2020 2 Refl ections 4 Refl ections 99 Refl ections 6 Refl ections IMPRESSUM MARKUS TRITREMMEL MICHAEL STANGL Clubleitung, Generalversammlung, Organisation Clubtreff en, Newsletter, Vorstandssitzung, Newsletter, Tickets Eurovision Song Contest Inlandskorrespondenz, Audioarchiv [email protected] Fichtestraße 77/18 | 8020 Graz MARTIN HUBER [email protected] -

J2P and P2J Ver 1

} Paid Circulation This Issue 21,812, Including 1,900 Oversee .1 July 3, 1961 4.1 .50 CZ Cia c.? itt tai . CL w - ái J _J Ñt VtCs Q G 1 m B LLB DARE z r 4 'MUSIC WEEIc Music -Phonograph Merchandising Radio -Tv Programming Coin Machine Operating Seeburg Spikes Rumors on Cap to Issue Albums European Production Base On New Weekly Basis By OMER ANDERSON production facilities in West Ger- Olas partly front imported and many. Canteen acquired the Tono - partly front domestic components. To Release 3 or 4 COLOGNE -Seeburg will not Only Pop LP's at Time; mat Company of Nett Isenberg, But Gilbert voiced the strongest establish a European production near Frankfurt, where it is assem- skepticism about the advantages of Permits Pushing Artists base within the foreseeable future and Catalog Waxings bling the AMI. Wurlitzer is con- European production of juke boxes. despite the activity of other Amer- structing a factory at Huellhorst, in The Seeburg export chief conceded HOLLYWOOD Capitol Rec- monthly avalanche of product. ican coin machine manufacturers in - Northern Germany, to produce the foreign production and assembly of ords will start issuing LP's on a With fewer LP's to handle at a this direction. Lyric, a compact version of the U. S. products might be feasible weekly basis, abandoning the tra- time, Capitol's sales and promo- In an interview here, George L. Wurlitzer standard box. in the case of certain products, but ditional mass monthly album re- tional corps will be able to devote H. Gilbert. vice -president of See- not juke boxes. -

Da Bahnt Sich Eine Musikalische Sensation An. Der Österreichische Weltmusikexport Global Kryner, Die Alpinen Newcomer Der Letzt

Da bahnt sich eine musikalische Sensation an. Der österreichische Weltmusikexport Global Kryner, die alpinen Newcomer der letzten fünf Jahre, treffen mit ihrem globalisierten Karawankensound auf das großartigste Vokaltrio, das Mitteleuropa zu bieten hat: The Rounder Girls aus Grinzing, London und New York mit Wohnsitz Wien. Trotz ihrer erfolgreichen Solokarrieren haben Tini Kainrath (Dancing Stars, Willi Resetarits, The Hallucination Company, etc.), Lynne Kieran (Solistin bei den Wiener Festwochen, Burgtheater, Gloria Gaynor, etc.) und Kim Cooper (als Songwriterin und international gefeierte Dance Floor-Diva) eines nie aus den Augen, respektive Ohren verloren: den singulären Gänsehaut provozierenden Zusammenklang ihrer drei souligen Stimmen, der seit 1993 eine Klasse für sich ist. Grund genug für die fünf Mannen der Global Kryner – Akkordeonist Anton Sauprügl, Gitarrist Edi Köhldorfer, Trompeter Markus Pechmann, Posaunist Martin Temmel sowie Bandgründer und Klarinettist Christof Spörk, sich auf dieses spannende Experiment einzulassen. Noch dazu, wo Global Kryner-Frontfrau Sabine Stieger als Samy Jones gerade an ihrer Solokarriere bastelt. Eines ist den Rounder Girls wie auch den Global Kryner klar: Große musikalische Ideen entstehen immer aus dem unerwarteten Aufeinandertreffen verschiedener Musikstile. Aus künstlerischer Reibung, aus kreativer Hitze. Daher Global Kryner versus The Rounder Girls. Fünf mit allen tonalen Wassern gewaschene Musiker mit ihren akustischen Instrumenten versus drei Damen, die Maestras des archaischsten aller Instrumente sind – der menschlichen Stimme. Was vielleicht nicht jeder weiß: Die Damen Kainrath, Cooper und Kieran sind auch wunderbare Songwriterinnen. Grund genug für Global Kryner, einige ihrer besten Stücke unter die akustische Kryner-Lupe zu nehmen. Alpin gestriegelten, aber keinesfalls parodierten Gospel und Soul vom Feinsten darf man sich da erwarten. -

2020 Frühling/Sommer

Frühjahr 2020 Tony Wegas als Caruso Roma Volkshochschule Burgenland Roma Volkshochschule RomaCajtung Foto: Sabine Maier 02 RomaCajtung INHALT 25 Jahre Romaattentat 75 Jahre Befreiung KZ Auschwitz 03 Der Roma Caruso Gedenkorte für Roma unter den Opfern des NS-Regimes in Oberpullendorf und 05 Kemeten und ein würdiges Kemeten Roma-Gedenken Doch keine unendliche Geschichte? Diese Ausgabe der RomaCajtung befasst sich mit einer Reihe von Gedenkveranstaltungen und 06 Unvergessen Paula Nardai der Gedenkarbeit die die Roma Volkshochschule Burgenland in Kooperation mit anderen 07 Der Mozes der Roma Romavereinen und Gemeinden durchführt. Auf der Tagung zum Internationalen Romatag 08 30 Jahre Romabewegung am 4.4.2020 berichten ExpertInnen über das 20 Jahre VHS-Roma europäische Phänomen - der Gewalt gegen Roma und wie unsere Gesellschaft dagegen vorgehen 10 Die „alten“ und neuen Roma-Vereine im kann. Burgenland Ein weiterer Schwerpunkt unseres 12 BFI-Projekt Interregprojekt Frühjahrsprogrammes widmet sich Roman, der Sprache der Roma. Die Roma VHS erprobt 13 kurzmeldungen einerseits ein neues Format unter dem Titel – „Kurz - Ceija Stojka im Museo Reina Sofia & Kompakt“. In eintägigen Schnupperkursen - Vernetzungstreffen in Oberwart und Eisenstadt erhalten die - „Europan“ für Ferry Janoska TeilnehmerInnen einen ersten, kompakten Einblick in diese immer seltener verwendete Sprache. 15 Programm 2020 In Kooperation mit dem Verein Roma-Service wird aber auch ein intensiver Sprachkurs an 10 Abenden angeboten. Präsentationen neuer Publikationen von Katharina -

Country Christmas ...2 Rhythm

1 Ho li day se asons and va ca tions Fei er tag und Be triebs fe rien BEAR FAMILY will be on Christmas ho li days from Vom 23. De zem ber bis zum 10. Ja nuar macht De cem ber 23rd to Ja nuary 10th. During that peri od BEAR FAMILY Weihnach tsfe rien. Bestel len Sie in die ser plea se send written orders only. The staff will be back Zeit bitte nur schriftlich. Ab dem 10. Janu ar 2005 sind ser ving you du ring our re gu lar bu si ness hours on Mon- wir wie der für Sie da. day 10th, 2004. We would like to thank all our custo - Bei die ser Ge le gen heit be dan ken wir uns für die gute mers for their co-opera ti on in 2004. It has been a Zu sam men ar beit im ver gan ge nen Jahr. plea su re wor king with you. BEAR FAMILY is wis hing you a Wir wünschen Ihnen ein fro hes Weih nachts- Merry Christmas and a Happy New Year. fest und ein glüc kliches neu es Jahr. COUNTRY CHRISTMAS ..........2 BEAT, 60s/70s ..................86 COUNTRY .........................8 SURF .............................92 AMERICANA/ROOTS/ALT. .............25 REVIVAL/NEO ROCKABILLY ............93 OUTLAWS/SINGER-SONGWRITER .......25 PSYCHOBILLY ......................97 WESTERN..........................31 BRITISH R&R ........................98 WESTERN SWING....................32 SKIFFLE ...........................100 TRUCKS & TRAINS ...................32 INSTRUMENTAL R&R/BEAT .............100 C&W SOUNDTRACKS.................33 C&W SPECIAL COLLECTIONS...........33 POP.............................102 COUNTRY CANADA..................33 POP INSTRUMENTAL .................108 COUNTRY -

Karaoke Mietsystem Songlist

Karaoke Mietsystem Songlist Ein Karaokesystem der Firma Showtronic Solutions AG in Zusammenarbeit mit Karafun. Karaoke-Katalog Update vom: 13/10/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang Griechischer Wein - Udo Jürgens Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Dancing Queen - ABBA Dance Monkey - Tones and I Breaking Free - High School Musical In The Ghetto - Elvis Presley Angels - Robbie Williams Hulapalu - Andreas Gabalier Someone Like You - Adele 99 Luftballons - Nena Tage wie diese - Die Toten Hosen Ring of Fire - Johnny Cash Lemon Tree - Fool's Garden Ohne Dich (schlaf' ich heut' nacht nicht ein) - You Are the Reason - Calum Scott Perfect - Ed Sheeran Münchener Freiheit Stand by Me - Ben E. King Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi Let It Go - Idina Menzel Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer Roller - Apache 207 Someone You Loved - Lewis Capaldi I Want It That Way - Backstreet Boys Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Summer Of '69 - Bryan Adams Cordula grün - Die Draufgänger Tequila - The Champs ...Baby One More Time - Britney Spears All of Me - John Legend Barbie Girl - Aqua Chasing Cars - Snow Patrol My Way - Frank Sinatra Hallelujah - Alexandra Burke Aber Bitte Mit Sahne - Udo Jürgens Bohemian Rhapsody - Queen Wannabe - Spice Girls Schrei nach Liebe - Die Ärzte Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Country Roads - Hermes House Band Westerland - Die Ärzte Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch Marmor, Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher Zombie - The Cranberries Niemals In New York Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Don't Stop Believing - Journey EXPLICIT Kann Texte enthalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. -

Songs Deutsch INTERPRET

3 Stimmen d'amour Tief in dir 014908 Achim Reichel Aloha heja he 002415 Achim Reichel Kuddel Daddel Du 003001 Adamo Es geht eine Träne auf Reisen 002112 Alexandra Sehnsucht (Lied der Taiga) 003803 Alice Babs Nur du du du allein 002519 Andrea Berg Auch heut noch 015003 Andrea Berg Bittersüsse Zärtlichkeit 005807 Andrea Berg Die Gefühle haben Schweigepflicht 005806 Andrea Berg Du hast mich 1000 mal belogen 005808 Andrea Berg Du hast mich 1000 mal belogen 015105 Andrea Berg Du weckst Gefühle 005810 Andrea Berg Einmal nur mit dir allein sein 005809 Andrea Berg Partymix 015210 Andrea Berg Tango Amore 015309 Andrea Berg Wenn der Himmel brennt 015408 Andrea Jürgens Ich zeige Dir mein Paradies 003708 Andrea Jürgens Mach was du willst mit mir 015505 Andrea Jürgens Mama Lorraine 002516 Andrea Jürgens Mama Lorraine 004910 Andrea Jürgens Und dabei liebe ich Euch beide 003705 Andreas Donna Blue 015605 Andreas Martin Deine Flügel fangen Feuer 004107 Andreas Martin Du bist alles 002712 Andreas Martin Ich seh dich 015704 Andreas Martin Mehr als Sehnsucht 003607 Andreas Zaron Links hinterm Mond 015806 Andy Borg Adios Amor 002709 Andy Borg Liebe Total 003410 Andy Borg Mama Leone 004904 Andy Borg Mit wem ich lache 015905 Andy Borg Wieviel Liebe hat ein Leben 016004 Anne Karin Er war da 004008 Antonia Mir gehts so gut 016108 Axel Becker Stern einer Nacht 016204 Ayman Du bringst die Liebe mit 016305 Ayman Nur eine Nacht 004509 Ballermann Buenos Dias Matthias 004709 BAP Shoeshine 016410 BAP Verdamp lang her 002317 BAP Verdamp lang her 005104 Bata Illic Michaela -

Eurovision Song Contest: Lena-Meyer Landrut Verpasst Mit „Taken by a Stranger“ Die Charts-Spitze

09.03.2011 http://www.derwesten.de/nachrichten/Lena-Meyer-Landrut-verpasst-mit-Taken-By-A-Stranger- die-Charts-Spitze-id4397104.html Eurovision Song Contest Lena-Meyer Landrut verpasst mit „Taken By A Stranger“ die Charts-Spitze Nachrichten, 09.03.2011, Ingmar Kreienbrink Lena Meyer-Landrut wird für Deutschland beim Eurovision Song Contest mit dem Song „Taken By A Stranger“ das Projekt Titelverteidigung angehen. (Foto: © Sandra Ludewig / Universal Music 2011) Essen. Die Bilanz ist auf den ersten Blick beeindruckend: Mit fünf Singles aus ihrem neuen Album landete Lena Meyer-Landrut gleichzeitig in den Deutschen Charts. Doch „Taken by a stranger“ - ihr Song für den Eurovision Song Contest - landet hinter „Grenade“ von Bruno Mars „nur“ auf Platz 2. Bei dem vorherigen Medienhype durch die ARD/ProSieben-Kooperations-Sendung „Unser Song für Deutschland“ ist das kleine Überraschung. Schließlich sprang ihr Sieger-Lied „Satellite“ vor einem Jahr ebenso von Null auf 1 wie zahlreiche andere Songs aus anderen Casting-Shows wie etwa „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). „Mittleres Chart-Fiasko für Plattenfirma Universal“ Jetzt diskutieren die Fans über die Folgen und die Außenwirkung durch die „Schlappe“. Schließlich ist „Taken by a Stranger“ für den Eurovision Song Contest „Unser Song für Deutschland“. In einem Blog ist unter anderem von einem mittleren Chart-Fiasko für die Plattenfirma „Universal“ die Rede. Doch die Gründe für das Ergebnis scheinen wesentlich komplexer. So hat es offenbar in der Startwoche eine Verkaufssperre für den Titel bei wichtigen Downloadshops vom Media Markt, Saturn, MedionMusic und Jamba gegeben. „Download-Verkäufe machen rund 85 Prozent der offiziellen deutschen Single Charts aus“, erläutert Hans Schmucker von media control auf DerWesten-Anfrage. -

DJ – Titres Incontournables

DJ – Titres incontournables Ce listing de titres constamment réactualisé , il vous ait destiné afin de surligner avec un code couleur ce que vous préférez afin de vous garantir une personnalisation totale de votre soirée . Si vous le souhaitez , il vaut mieux nous appeler pour vous envoyer sur votre mail la version la plus récente . Vous pouvez aussi rajouter des choses qui n’apparaissent pas et nous nous chargeons de trouver cela pour vous . Des que cette inventaire est achevé par vos soins , nous renvoyer par mail ce fichier adapté à vos souhaits 2018 bruno mars – finesse dj-snake-magenta-riddim-audio ed-sheeran-perfect-official-music-video liam-payne-rita-ora-for-you-fifty-shades-freed luis-fonsi-demi-lovato-echame-la-culpa ofenbach-vs-nick-waterhouse-katchi-official-video vitaa-un-peu-de-reve-en-duo-avec-claudio-capeo-clip-officiel 2017 amir-on-dirait april-ivy-be-ok arigato-massai-dont-let-go-feat-tessa-b- basic-tape-so-good-feat-danny-shah bastille-good-grief bastille-things-we-lost-in-the-fire bigflo-oli-demain-nouveau-son-alors-alors bormin-feat-chelsea-perkins-night-and-day burak-yeter-tuesday-ft-danelle-sandoval calum-scott-dancing-on-my-own-1-mic-1-take celine-dion-encore-un-soir charlie-puth-attention charlie-puth-we-dont-talk-anymore-feat-selena-gomez clean-bandit-rockabye-ft-sean-paul-anne-marie dj-khaled-im-the-one-ft-justin-bieber-quavo-chance-the-rapper-lil-wayne dj-snake-let-me-love-you-ft-justin-bieber enrique-iglesias-subeme-la-radio-remix-remixlyric-video-ft-cnco feder-feat-alex-aiono-lordly give-you-up-feat-klp-crayon -

English Song Booklet

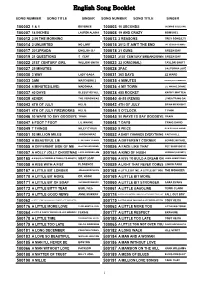

English Song Booklet SONG NUMBER SONG TITLE SINGER SONG NUMBER SONG TITLE SINGER 100002 1 & 1 BEYONCE 100003 10 SECONDS JAZMINE SULLIVAN 100007 18 INCHES LAUREN ALAINA 100008 19 AND CRAZY BOMSHEL 100012 2 IN THE MORNING 100013 2 REASONS TREY SONGZ,TI 100014 2 UNLIMITED NO LIMIT 100015 2012 IT AIN'T THE END JAY SEAN,NICKI MINAJ 100017 2012PRADA ENGLISH DJ 100018 21 GUNS GREEN DAY 100019 21 QUESTIONS 5 CENT 100021 21ST CENTURY BREAKDOWN GREEN DAY 100022 21ST CENTURY GIRL WILLOW SMITH 100023 22 (ORIGINAL) TAYLOR SWIFT 100027 25 MINUTES 100028 2PAC CALIFORNIA LOVE 100030 3 WAY LADY GAGA 100031 365 DAYS ZZ WARD 100033 3AM MATCHBOX 2 100035 4 MINUTES MADONNA,JUSTIN TIMBERLAKE 100034 4 MINUTES(LIVE) MADONNA 100036 4 MY TOWN LIL WAYNE,DRAKE 100037 40 DAYS BLESSTHEFALL 100038 455 ROCKET KATHY MATTEA 100039 4EVER THE VERONICAS 100040 4H55 (REMIX) LYNDA TRANG DAI 100043 4TH OF JULY KELIS 100042 4TH OF JULY BRIAN MCKNIGHT 100041 4TH OF JULY FIREWORKS KELIS 100044 5 O'CLOCK T PAIN 100046 50 WAYS TO SAY GOODBYE TRAIN 100045 50 WAYS TO SAY GOODBYE TRAIN 100047 6 FOOT 7 FOOT LIL WAYNE 100048 7 DAYS CRAIG DAVID 100049 7 THINGS MILEY CYRUS 100050 9 PIECE RICK ROSS,LIL WAYNE 100051 93 MILLION MILES JASON MRAZ 100052 A BABY CHANGES EVERYTHING FAITH HILL 100053 A BEAUTIFUL LIE 3 SECONDS TO MARS 100054 A DIFFERENT CORNER GEORGE MICHAEL 100055 A DIFFERENT SIDE OF ME ALLSTAR WEEKEND 100056 A FACE LIKE THAT PET SHOP BOYS 100057 A HOLLY JOLLY CHRISTMAS LADY ANTEBELLUM 500164 A KIND OF HUSH HERMAN'S HERMITS 500165 A KISS IS A TERRIBLE THING (TO WASTE) MEAT LOAF 500166 A KISS TO BUILD A DREAM ON LOUIS ARMSTRONG 100058 A KISS WITH A FIST FLORENCE 100059 A LIGHT THAT NEVER COMES LINKIN PARK 500167 A LITTLE BIT LONGER JONAS BROTHERS 500168 A LITTLE BIT ME, A LITTLE BIT YOU THE MONKEES 500170 A LITTLE BIT MORE DR. -

REFLECTIONS 148X210 UNTOPABLE.Indd 1 20.03.15 10:21 54 Refl Ections 54 Refl Ections 55 Refl Ections 55 Refl Ections

3 Refl ections DAS MAGAZIN DES ÖSTERREICHISCHEN Refl ections SONG CONTEST CLUBS MERCI CHÉRIE – MERCI, JURY! AUSGABE 2015 | ➝ Es war der 5. März 1966 beim Grand und belgischen Hitparade und Platz 14 in Prix d’Eurovision in Luxemburg als schier den Niederlanden. Im Juni 1966 erreichte Unglaubliches geschah: Die vielbeachte- das Lied – diesmal in Englisch von Vince te dritte Teilnahme von Udo Jürgens – Hill interpretiert – Platz 36 der britischen nachdem er 1964 mit „Warum nur war- Single-Charts. um?“ den sechsten Platz und 1965 mit Im Laufe der Jahre folgten unzähli- SONG CONTEST CLUBS SONG CONTEST 2015 „Sag‘ ihr, ich lass sie grüßen“ den vierten ge Coverversionen in verschiedensten Platz belegte – bescherte Österreich end- Sprachen und als Instrumentalfassungen. Wien gibt sich die Ehre lich den langersehnten Sieg. In einem Hier bestechen – allen voran die aktuelle Teilnehmerfeld von 18 Ländern startete Interpretation der grandiosen Helene Fi- der Kärntner mit Nummer 9 und konnte scher – die Versionen von Adoro, Gunnar ÖSTERREICHISCHEN schließlich 31 Jurypunkte auf sich verei- Wiklund, Ricky King und vom Orchester AUSSERDEM nen. Ein klarer Sieg vor Schweden und Paul Mauriat. Teilnehmer des Song Contest 2015 – Rückblick Grand Prix 1967 in Wien Norwegen, die sich am Podest wiederfan- Hier sieht man das aus Brasilien stam- – Vorentscheidung in Österreich – Das Jahr der Wurst – Österreich und den. mende Plattencover von „Merci Cherie“, DAS MAGAZIN DES der ESC – u.v.m. Die Single erreichte Platz 2 der heimi- das zu den absoluten Raritäten jeder Plat- schen Single-Charts, Platz 2 der deutschen tensammlung zählt. DIE LETZTE SEITE ections | Refl AUSGABE 2015 2 Refl ections 2 Refl ections 3 Refl ections 3 Refl ections INHALT VORWORT PRÄSIDENT 4 DAS JAHR DER WURST 18 GRAND PRIX D'EUROVISION 60 HERZLICH WILLKOMMEN 80 „Building bridges“ – Ein Lied Pop, Politik, Paris.