Los Espacios De La Música

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Nueva Alboreá

Año VIII. Número 31. Enero-marzo 2015 Edita: JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte Sumario ©JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Educación, Cultura y Deporte enero/marzo 2015 Producción: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 4 En presente Instituto Andaluz del Flamenco El Instituto Andaluz del Flamenco ha desarrollado una importante labor encaminada a la conservación, difusión y recuperación de nuestro arte más genuino. Consejero de Educación, Cultura y Deporte: Luciano Alonso 16 De actualidad Director de la Agencia Andaluza de Convocadas las sobvenciones al tejido profesional, Instituciones Culturales: al tejido asociativo y a los festivales de pequeño y José Francisco Pérez Moreno mediano formato. Directora del Instituto Andaluz del Flamenco: 28 El patrimonio María de los Ángeles Carrasco Hidalgo Incoado el expediente para declarar Bien de Interés Cultural la Zambomba de Jerez y Arcos. Dirección de ‘La Nueva Alboreá’: Aida Rodríguez Agraso 38 Educación Convocados los Premios Flamenco en el Aula a la Equipo de redacción: elaboración de materiales curriculares y recursos Aida Rodríguez Agraso didácticos y al reconocimiento de experiencias María José García Ramos y buenas prácticas docentes, y publicada la Mª Eusebia López Martínez Resolución que regula las medidas de aprobación y acreditación de proyectos de investigación e in- novación y desarrollo curricular, y de elaboración Diseño y maquetación: de materiales curriculares y recursos didácticos Oficina de Diseño. Gerencia Andaluza de Instituciones Patrimoniales para la inclusión del flamenco en el sistema edu- Carmen Fernández Montenegro cativo andaluz. Francisco José Romero Romero D.L.: CA-13/07 52 En el recuerdo En 2015 se cumplen cinco años del fallecimiento ISSN: 1887-5106 de Enrique Morente, cuyo legado y cuya trayectoria profesional, humana y vital siguen siendo homenajeados, reconocidos y recordados. -

062-075 LP103 Flamenco.Pdf

PatioDONDE de los NACE EL DUENDE Naranjos en la mezquita-catedral de Córdoba DERECHA Tablao en el Museo del Baile Flamenco de Cristina Hoyos, en Sevilla Dondenace el El flamencoduende siempre ha sido patrimonio de los andaluces, y desde que la Unesco lo protegiera, también de toda la humanidad. Recorremos los barrios que lo vieron nacer, hablamos con los artistas que le dan forma y vamos hasta los escenarios que tiemblan por los zapateados y la emoción TEXTO KRIS UBACH l FOTOGRAFÍAS RICARDO DE LA RIVA DONDE NACE EL DUENDE ARRIBA La Cuesta del Bailío conduce al famoso Cristo de Los Faroles PÁGINA SIGUIENTE, DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA ABAJO El cantaor el Pele; menú en un restaurante cordobés; entrada al palacio de Viana; la catedrática Inmaculada Aguilar ecía el pintor cordobés Julio Romero de Cordobés bautizó como el Pele, llevaba el arte dentro y lo Torres que amaba el cante jondo más que sacó a pasear por los callejones de Córdoba. “A esta ciudad Córdobaa la propia pintura. De hecho, muchas de se lo debo todo. Ella me ha visto crecer y triunfar”. sus modelos –esas mujeres morenas a las Hay muchos que, como el Pele, se han hecho a sí mismos que se refería el famoso pasodoble– eran en este mundo. Nacieron con un don, mamaron el flamen- bailaoras y cantaoras de su época. Solo co en casa y lo perfeccionaron gracias a una pasión por el Dhay que echar un vistazo a los lienzos que cuelgan de su cante o por el baile que les tenía agarrada el alma. -

Carreras De Caballos En La Playa Flamenco Música

AGENDA DE EVENTOS Actualizado: 13 de agosto 2021 CARRERAS DE CABALLOS EN LA PLAYA Días 3, 6, 18, 19 y 20 de agosto de 2021: CARRERAS DE CABALLOS EN LA PLAYA DE SANLÚCAR. FLAMENCO BODEGÓN DE ARTE ‘A CONTRATIEMPO’________________________________________________________________________ TABLAO FLAMENCO. TEMPORADA DE VERANO 2021. De miércoles a sábado por mediación de reserva. (Abierto desde las 20:00h.) 1er PASE: 21:00h. // 2º PASE: 23:00h. Para grupos concertados se organizan espectáculos cualquier día de la semana con reserva previa. Info y reservas: 653071099. PROGRAMACIÓN: o Viernes, 13 de agosto. CUADRO FLAMENCO. Hora: A partir de las 21:00h. con: Noelia Vilches, José Carlos Marchante y Raquel Villegas (baile), Diego Villegas (instrumentos de viento), Manuel Soto (cante) y Miguel Ramos (guitarra). Entrada anticipada: 15€. Día de la actuación: 20€. Info y reservas: 653071099. Aforo muy reducido. o Jueves, 19 de agosto. FLAMENCO. Baile: Raquel Villegas y Noelia Vilches. Cante: Jesús Castilla. Vientos: Diego Villegas. Guitarra: Niño Manuel. Hora: A partir de las 21:00h. Entradas anticipadas: 15€. Día de la actuación: 20€. Info y reservas: 653071099. Aforo muy reducido. o Viernes, 27 de agosto. RECITAL DE CANTE FLAMENCO. Alba Bazán, con la guitarra de Manuel Lin. Artista invitada al baile: Raquel Villegas. A partir de las 21:00h. Entradas anticipadas: 7€. Entradas en taquilla: 10€. Info y reservas: 653071099. Aforo muy reducido. PEÑA CULTURAL FLAMENCA ‘PUERTO LUCERO’________________________________________________________________ II BIENAL DE FLAMENCO Dedicada a Alonso Núñez ‘Rancapino’. -PROGRAMA DE CONCIERTOS _____________________________________________________ o Martes, 24 de agosto. CONCIERTO DE DIEGO VILLEGAS. Presentación de su disco ‘CINCO’. o Miércoles, 25 de agosto. -

Postmodern Shifts in Flamenco Dance Illeana Gomez

University of New Mexico UNM Digital Repository Theatre & Dance ETDs Electronic Theses and Dissertations 6-28-2010 La Nueva Escuela De La Danza Flamenca: Postmodern Shifts in Flamenco Dance Illeana Gomez Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/thea_etds Recommended Citation Gomez, Illeana. "La Nueva Escuela De La Danza Flamenca: Postmodern Shifts in Flamenco Dance." (2010). https://digitalrepository.unm.edu/thea_etds/15 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in Theatre & Dance ETDs by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. i ii LA NUEVA ESCUELA DE LA DANZA FLAMENCA: POSTMODERN SHIFTS IN FLAMENCO DANCE BY ILLEANA GOMEZ B.A., Cultural Anthropology, University of Texas at Austin, 2005 DISSERTATION Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Fine Arts Dance The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico May, 2010 iii LA NUEVA ESCUELA DE LA DANZA FLAEMNCA: POSTMODERN SHIFTS IN FLAMENCO DANCE BY ILLEANA GOMEZ ABSTRACT OF DISSERTATION Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Fine Arts Dance The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico May, 2010 iv LA NUEVA ESCUELA DE LA DANZA FLAMENCA: POSTMODERN SHIFTS IN FLAMENCO DANCE By Illeana Gomez B.A., Cultural Anthropology, University of Texas at Austin, 2005 Master of Fine Arts Dance ABSTRACT Within the past ten years flamenco, the musical genera from Andalusia, the southernmost region of Spain, has gone through a very evident transformation. -

Catálogo Catalogue

this is european cinema esto es cine europeo Es un proyecto de: Catálogo A project by: Catalogue Es un proyecto de: A project by: esto es Una publicación del ICAS, cine Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla A publication of the europeo Institute of Culture and Arts of Seville (ICAS) 6-14 noviembre 2020 this is european cinema November 6-14, 2020 FESTIVALES SEGUROS C M Y CM MY CY CMY K #YO EL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES DE ESPAÑA EN SU OBJETIVO VOY DE PROMOCIÓN DEL CINE ESPAÑOL APOYA ESTE FESTIVAL AL CON LA FINANCIACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA CINE FESTIVALES SEGUROS 17 FESTIVAL DE SEVILLA 17 FESTIVAL Como alcalde de la ciudad de Sevilla, es un ho- En este escenario marcado por la pandemia, nor escribir estas líneas para el catálogo del tenemos claro que la cultura deber ser uno de festival, pero, sin duda alguna, es un motivo los motores de la reactivación económica con de orgullo que estas palabras sirvan de salu- el objetivo de seguir construyendo entre todos do en una edición que, pese a las circunstan- una ciudad abierta al futuro y a la diversidad. cias en el contexto de la Covid19, se celebra En este sentido, el festival es uno de los pro- de manera presencial y en salas. Sevilla ha yectos que promueve el Ayuntamiento de Se- demostrado en los últimos años que la cultura villa más sólidos y cargados de futuro capaz es clave para la generación de riqueza y opor- de proyectar la compleja condición humana, tunidades con una apuesta decidida y sosteni- el pasado del viejo continente y los retos a los da en el tiempo de proyectos que se encuen- que nos enfrentamos como sociedad en lo re- tran, por derecho propio, en la agenda cultural ferente a la igualdad, a la emergencia climá- de todo el país, como la Bienal de Flamenco, tica, a la inmigración o al empleo. -

EL FLAMENCO EN EL ALMA. Descubriendo EL Duende Gitano

ARTES MUSICALES Revista 35(70-71), 37-52, 2012 EL FLAMENCO EN EL ALMA. DESCUBRIENDO EL DUENDE GITANO “Toda música con raíces tiene un alma que palpita en su centro y que resuena en el corazón de los que ante ella se subyugan” María Belén Luaces1 Ramonet Rodríguez Guitarrista, Máster en Artes. Docente de la Escuela de Artes Musicales, Universidad de Costa Rica [email protected] Recibido: 23-03-12 • Aprobado: 29-03-12 Resumen Este artículo esboza brevemente un recorrido personal por el mundo del flamenco, desde ciudades que concibieron este arte, hasta el encuentro con fabulosos guitarristas y creadores. Casi una aventura mágica rica en conocimiento de técnicas, estilos, y de elementos de sublime y peyorativo sentir en un arte lleno de contradicciones, magia, com- plejidad interpretativa y misteriosa pasión. Palabras claves: Flamenco, guitarra, música. Abstract This article briefly depicts a personal journey through the world of Flamenco, from the cities where this artform was conceived up to the encounter with fabulous guitarists and creators. It is an almost magical adventure rich in the knowledge of techniques and styles, with a great variety of elements that convey sublime and pejorative sensations in an art full of contradictions, magic, complex interpretation, and mysterious passion. Keywords: Flamenco, guitar, music. Revista 35(70-71), 2012 ARTES MUSICALES ARTES MUSICALES Revista 35(70-71), 2012 En 1994 viajé a España con una maleta, mi Visité otras ciudades andaluzas igualmen- guitarra y cientos de ilusiones para encontrarme te hermosas como Sevilla y Granada. En esta con el maravilloso mundo del flamenco. -

Cursos Concertados Con Universidades Extranjeras 2016-2017

Cursos concertados con Universidades Extranjeras 2016-2017. Guía académica UNIVERSIDAD DE SEVILLA FACULTAD DE FILOLOGÍA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Cursos Concertados con Universidades Extranjeras 2016-2017 1 Cursos concertados con Universidades Extranjeras 2016-2017. Guía académica Cursos Concertados Con Universidades Extranjeras Traducción al inglés: Dr. Michael Gronow Coordinación de la edición: Secretaría de los Cursos Concertados 2 Cursos concertados con Universidades Extranjeras 2016-2017. Guía académica ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN GENERAL 4 2. CURSOS CONCERTADOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS. CONVENIOS 5 3. JORNADA DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN 7 - Orientación académica - Biblioteca - Informática 4. INFORMACIÓN UNIVERSITARIA DE INTERÉS 9 - Apoyo y gestión académica - Actividades culturales: - propias de alumnos matriculados en cursos concertados -generales organizadas por las Facultades de Filología y Geografía e Historia. - Servicio de atención a la comunidad universitaria (SACU) 5. ACTIVIDADES EXTRA-ACADÉMICAS: 11 - Voluntariado - Prácticas en empresa - Intercambios lingüísticos 6. CULTURA Y DEPORTES 12 - Aulas de cultura (teatro, cine, poesía, música, pintura) y deporte de las Facultades de Filología y Geografía e Historia. - Actividades deportivas universitarias (SADUS). 7. CALENDARIO DOCENTE 14 8. ENGLISH CONTENTS 15 9. PRIMER CUATRIMESTRE 28 - Facultad de Filología. Nivel general / Nivel avanzado - Facultad de Geografía e Historia. Nivel general / Nivel avanzado 11. CONTEMPORARY HISPANIC STUDIES 153 3 Cursos concertados con Universidades -

Los Festivales Flamencos En El Mundo Ritos, Rotos Y Retos

LOS FESTIVALES FLAMENCOS EN EL MUNDO. RITOS, ROTOS Y RETOS XI FESTIVAL DE JEREZ ::: Jornadas Técnicas LOS FESTIVALES FLAMENCOS EN EL MUNDO: RITOS, ROTOS Y RETOS. = Jerez, 5 al 7 de marzo de 2007 Centro Andaluz de Flamenco ORGANIZAN FUNDACIÓN TEATRO VILLAMARTA INSTITUTO ANDALUZ DEL FLAMENCO CENTRO ANDALUZ DE FLAMENCO 1 LOS FESTIVALES FLAMENCOS EN EL MUNDO. RITOS, ROTOS Y RETOS OBJETIVOS. Los objetivos de esta convocatoria son: p Hacer un recorrido panorámico y analítico por los festivales de flamenco en el mundo; con especial incidencia en: p Su perfil, como promotores y difusores del arte flamenco. p Problemáticas. p Retos. p Su contribución a la proyección exterior de las ciudades y su importancia como factor de desarrollo económico vinculado al turismo cultural. p Conocer y evaluar experiencias concretas en el ámbito de la difusión de la danza flamenca y española. p Debatir cuestiones de interés general que afecten a la producción y difusión del flamenco. p Conocer y evaluar estrategias de creación y captación de nuevos públicos surgidas en el marco de los festivales flamencos. p Conocer y evaluar experiencias concretas; así como promover acciones tendentes a propiciar e incentivar una mayor presencia del patrocinio y el mecenazgo en la financiación de la actividad flamenca. p Establecer acuerdos básicos dirigidos a la constitución de un órgano estable de coordinación y colaboración de los festivales flamencos. 2 LOS FESTIVALES FLAMENCOS EN EL MUNDO. RITOS, ROTOS Y RETOS Lunes, 5. De 17 a 20 horas. SESIÓN 1. APERTURA. INFORME. p Acto de Apertura. p Informe: Los festivales flamencos en el mundo: el estado de la cuestión. -

Universidad De Sevilla/Faculty of Geography and History

Universidad de Sevilla/Faculty of Geography and History Course GB-09 FLAMENCO: AN EXPRESSION OF THE CULTURE OF ANDALUCÍA (45 class hours) Lecturer: Dr. David Florido del Corral ([email protected]) Substitute Lecturer: Dr. Assumpta Sabuco ([email protected]) SUMMARY OF CONTENTS AND OBJECTIVES Flamenco will be broached as a cultural phenomenon in its widest sense; i.e., taking into account the dimensions that link it with music, social interaction, and communication, as well as its displaying of itself as lyricism, while not forgetting its links with contexts related to work, ritual, and festive occasions. As a result of this approach, Flamenco is viewed as a manifestation which goes beyond the strictly artistic, while possessing the capacity to generate social identity, in the case of Andalucia, on the basis of ethnic factors, but not exclusively so. In order to illustrate this plan of action, use will be made of a historically based analysis so as to be able to carry out a reconstruction of the major processes by means of which, up until the present day, Flamenco has emerged as a cultural manifestation in the southern part of Peninsular Spain. The objective of the first part of the Course is to provide students who are not familiar with Flamenco music into contact with its key features, thus enabling them to appreciate Flamenco as a musical language and as a communicative model with its own specific characteristics. Thereafter, the same will be done with regard to Flamenco as dance. In a second section, students will learn about the different phases that have gone into the making of the history of Flamenco, while they will also become familiar with the debates concerning its interaction with a range of different cultural traditions, some of which remain distanced in time and space. -

Newsletter PDF Downloadable

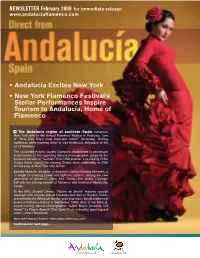

NEWSLETTER February 2009 for immediate release www.andaluciaflamenco.com • Andalucía Excites New York • New York Flamenco Festival’s Stellar Performances Inspire Tourism to Andalucía, Home of Flamenco The Andalucía region of southern Spain romances New York with its 9th Annual Flamenco Festival in February, “one of New York City’s most important events” (Newsday), thrilling audiences while inspiring them to visit Andalucía, birthplace of the art of flamenco. The acclaimed Antonio Gades Company, established to perpetuate masterworks of the legendary dancer-choreographer, presents the flamenco version of “Carmen” in its USA premier, a re-staging of the Carlos Saura classic film starring Gades (now celebrating its 25th anniversary) at New York City Center. Estrella Morente, daughter of flamenco cantaor Enrique Morente, is “a singer of amazing power and rhythmic control…among the new generation of flamenco” (New York Times). She ignites Carnegie hall with her stirring concert of flamenco and traditional Andalusian songs. At the NYU Skirball Center, “Noche de Sevilla” features vocalist Arcangel with virtuoso pianist Dorantes and dancer Rosario Toledo presented by the Bienal de Sevilla – plan your trip to Seville for the next biannual flamenco festival in September 2010. Also at the Skirball, award-winning dancer-choreographer Isabel Bayon presents her famed “La Puerta Abierta” (The Open Door), joined by special guest artist, cantaor Terremoto. (New York Flamenco Festival - www.andaluciaflamenco.com) Continued on next page... www.andalucia.org www.spain.info Flamenco, with folkloric origins centuries ago, is flourishing and evolving as a performing art with amazingly diverse regional genres and styles uniquely characteristic of each of Andalucía’s eight provinces: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga and Sevilla. -

University of California Riverside

UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE Flamenco Capital: Tradition, Revolution and Renewal in Seville, Spain A Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Music by Joshua Michael Brown August 2014 Dissertation Committee: Dr. Jonathan Ritter, Chairperson Dr. Walter Aaron Clark Dr. Deborah A. Wong Copyright by Joshua Michael Brown 2014 The Dissertation of Joshua Michael Brown is approved: Committee Chairperson University of California, Riverside 2014 Acknowledgements There are so many people and organizations that helped make this dissertation possible. First, I would like to thank the members of my dissertation committee: Walter Clark, Deborah Wong and Jonathan Ritter. Throughout my time at UC Riverside, each of these professors provided me with encouragement, support, feedback and guidance that have helped me grow as a scholar, teacher, musician, community member and human being. Dr. Clark has taught me so much about music, history and Spain. His leadership and teaching styles have had a serious impact on my approaches to pedagogy, presentation and professionalism. Deborah Wong has consistently challenged me to become a better scholar and to think more deeply and critically about my work. I am grateful for her advice and teachings, and that she demanded excellence from me at every turn. Finally, Jonathan Ritter has been such a great advisor and mentor. His patience, kindness, humor and wisdom are all boundless. I admire Jonathan for so many reasons, and pattern myself after him in a number of ways. I consider myself very lucky for being able to work with these three remarkable individuals and scholars. -

Rycardo Moreno, Bienal De Flamenco

Semana 14-21 agosto viernes, 21 de agosto de 2020 Informe realizado por: Bienal de Flamenco Prensa escrita Titulares - «Magallanes y Elcano abrieron las puertas a una nueva era» ABC Sevilla - pág: 74 :: 21/08/2020 5:18:18 - El flamenco más heterodoxo este fin de semana en la Bienal ABC Sevilla - pág: 73 :: 21/08/2020 5:18:17 - «Magallanes y Elcano abrieron las puertas a una nueva era» ABC (primera) - pág: 52-53 :: 21/08/2020 4:53:13 - «Magallanes y Elcano abrieron las puertas a una nueva era» ABC (córdoba) - pág: 62-63 :: 21/08/2020 4:23:18 - «Magallanes y Elcano abrieron las puertas a una nueva era» ABC (norte) - pág: 52-53 :: 21/08/2020 3:58:20 - «Magallanes y Elcano abrieron las puertas a una nueva era» ABC (barcelona) - pág: 52-53 :: 21/08/2020 3:52:42 - «Magallanes y Elcano abrieron las puertas a una nueva era» ABC - pág: 52-53 :: 21/08/2020 3:47:24 - «Magallanes y Elcano abrieron las puertas a una nueva era» ABC (madrid) - pág: 60-61 :: 21/08/2020 2:39:09 Fecha 21/08/2020 Publicación ABC Sevilla General, 74 País España Soporte Prensa Escrita V. Comunicación 10 282 EUR (12,160 USD) Circulación 30 739 Tamaño 179,83 cm² (28,8%) Difusión 22 240 V.Publicitario 2697 EUR (3190 USD) Audiencia 66 720 fue el enfoque principalmente, cual chaval soñando con ser pi- Dorantes «Magallanes el sentirme marinero dentro de rata. «Por las noches, al dormir aquellas Naos. Pero, siendo y cerrar los ojos, visualizaba mo- y Elcano abrieron las consciente, desde la distancia mentos del viaje y por la maña- lógicamente, de que estaban na me iba corriendo a escribir puertas a una nueva era» cambiando el mundo.