159 Haltes Autour De Paris

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Selección De Memorias Del Máster De Diplomacia Y Relaciones Internacionales 2017-2018

Selección de memorias del Máster de Diplomacia y Relaciones Internacionales 2017-2018 CUADERNOS DE LA ESCUELA DIPLOMÁTICA Selección de memorias del Máster de Diplomacia y Relaciones Internacionales 2017-2018 Nota Legal A tenor de lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, no está permiti- da la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informáti- co, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, por fotocopia, por registro u otros métodos, ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de su uso, sin el permiso previo y por escrito del autor, sal- vo aquellas copias que se realicen para uso exclusivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación”. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN © de los textos sus autores © de la presente edición 2018: Escuela Diplomática Paseo de Juan XXIII, 5 - 28040 Madrid NIPO ESTABLE: (en línea) 108-19-002-1 NIPO ESTABLE: (en papel) 108-19-001-6 ISSN: 0464-3755 Depósito Legal: M-28074-2020 DISEÑA E IMPRIME: IMPRENTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN, DIPLOMACIA PÚBLICA Y REDES DISEÑO PORTADA: JAVIER HERNÁNDEZ: (www.nolson.com) Reproducción en papel para conservación, consulta en biblioteca y uso exclusivo en sesiones de trabajo. Catálogo General de Publicaciones Oficiales de la Administración del Estado. https://publicacionesoficiales.boe.es "En esta publicación se ha utilizado papel reciclado libre de cloro de acuerdo con los criterios medioambientales de la contratación pública". Índice Nota Legal ........................................................................................................ 6 PRIMERA MEMORIA POR LUIS ÁLVAREZ LÓPEZ EL FESTIVAL DE EUROVISIÓN: un atípico Concierto Europeo ...................................................................... 13 AGRADECIMIENTOS .................................................................................... -

Qui Sont Ces Serpents Qui Sifflent Sur Le Bois Du Petit-Château? ARCHIVES DELÉMONT Gare À Ne Pas Se Perdre Dans Le Swiss Labyrinthe PAGE 9

HUMANITAIRE En 150 ans, la Croix-Rouge s’est bonifiée PAGE 15 CYCLISME L’absurde épilogue du mont Ventoux PAGE 21 KEYSTONE VENDREDI 15 JUILLET 2016 | www.arcinfo.ch | N0 42367 | CHF 2.70 | J.A. - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Les fanfares devront aussi participer aux économies CONVENTION L’Etat va dénoncer ce texte qui OBJECTIF Le Département de l’éducation PROPOSITION Les deux parties espèrent octroie des tarifs préférentiels aux membres demande à son interlocuteur d’économiser conclure un nouvel accord. Peut-être de l’Association cantonale des musiques 80 000 francs pour la rentrée 2017. C’est trop, en coupant la poire en deux financièrement, neuchâteloises pour le Conservatoire. estime le président de l’association. pour satisfaire le plus grand nombre. PAGE 3 Qui sont ces serpents qui sifflent sur le Bois du Petit-Château? ARCHIVES DELÉMONT Gare à ne pas se perdre dans le Swiss Labyrinthe PAGE 9 GENS DU VOYAGE Petits travaux de peinture et plâtrerie fort contestés PAGE 8 MICROPOLLUANTS Petits et moyens cours d’eau particulièrement menacés PAGE 16 LA MÉTÉO DU JOUR pied du Jura à 1000m 11° 19° 6° 14° LUCAS VUITEL BOIS DU PETIT-CHÂTEAU Le vivarium du zoo chaux-de-fonnier met pour la première fois en vedette SOMMAIRE un serpent indigène: la vipère aspic. Quatre jeunes représentants d’une des deux seules espèces Télévision PAGE 12 Feuilleton PAGE 20 venimeuses de Suisse ont leur propre terrarium depuis hier. La revanche d’un animal mal aimé? PAGE 5 Jeux d’été PAGE 14 Carnet P. 2 6 - 2 7 PASSIONS ESTIVALES POÉSIE EN ARROSOIR A La Chaux-du-Milieu, Robin La poésie de Mahmoud cultive des rêves cuivrés Darwich résonne à Evologia Dans notre deuxième volet de notre série «Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa soli- «Rêves de jeunesse», faisons connaissance tude?» Ce poème de Mahmoud Darwich avec Robin Fragnière, qui, à 17 ans, habite depuis des années la comédienne ne manque pas d’air. -

Cassette Books, CMLS,P.O

DOCUMENT RESUME ED 319 210 EC 230 900 TITLE Cassette ,looks. INSTITUTION Library of Congress, Washington, D.C. National Library Service for the Blind and Physically Handicapped. PUB DATE 8E) NOTE 422p. AVAILABLE FROMCassette Books, CMLS,P.O. Box 9150, M(tabourne, FL 32902-9150. PUB TYPE Reference Materials Directories/Catalogs (132) --- Reference Materials Bibliographies (131) EDRS PRICE MF01/PC17 Plus Postage. DESCRIPTORS Adults; *Audiotape Recordings; *Blindness; Books; *Physical Disabilities; Secondary Education; *Talking Books ABSTRACT This catalog lists cassette books produced by the National Library Service for the Blind and Physically Handicapped during 1989. Books are listed alphabetically within subject categories ander nonfiction and fiction headings. Nonfiction categories include: animals and wildlife, the arts, bestsellers, biography, blindness and physical handicaps, business andeconomics, career and job training, communication arts, consumerism, cooking and food, crime, diet and nutrition, education, government and politics, hobbies, humor, journalism and the media, literature, marriage and family, medicine and health, music, occult, philosophy, poetry, psychology, religion and inspiration, science and technology, social science, space, sports and recreation, stage and screen, traveland adventure, United States history, war, the West, women, and world history. Fiction categories includer adventure, bestsellers, classics, contemporary fiction, detective and mystery, espionage, family, fantasy, gothic, historical fiction, -

Seriously Convivial

Rapport annuel intégré SERIOUSLY 2O18/19 CONVIVIAL Build passion. Accelerate growth. Transform convivialité. Brute, authentique, instantanée. O"01 "11"-2&00+1"Ɉ/""01%Ł1&.2"U imprégnée de réminiscences du temps où Stéphane Lavoué vivait au coeur de la forêt *7,+&"++"U.2&$2&!Ł)OŁ /&12/"-%,1,$/-%&.2"!"0+"2#-,/1/&10 /,&0Ł0 /Ł)&0Ł0Ğ)O, 0&,+!" "11"!&5&ŀ*" *-$+"/1&01&.2"!""/+,!& /!Tɇ seriously convivial Carte Blanche à Stéphane Lavoué _ɇ O&/"00"+1&)""0,&+!"!Ł3"),--"/2+2+&3"/0-"/0,++")T /Ġ "Ğ)/1"ɇ)+ %"U .2&*O ,+!2&1Ğ#&/")"1,2/!2*,+!"U'O&"2 "11", 0&,+2+&.2"!"1/+0#,/*"/ 2+"02 "00&,+!"-,/1/&10"+/Ł &1-%,1,$/-%&.2"-"/0,++")T O3,2"3,&/Ł1Ł 1,1)"*"+1"*-,/1Ł-/)*$&"!"0/"+ ,+1/"0"+1/")"0 ,)),/1"2/0U!,+1)#,/ " 1&"+1!") ,+#/,+11&,+!")"2/02+&3"/00,23"+1!&*Ł1/)"*"+1,--,0Ł0T,21!"3&1 )"0Ł),&$+"/U"1-,2/1+1.2").2" %,0"!O2+&.2"Ł*"/$"&1!" "0/"+ ,+1/"0Tɇ` "11"++Ł"U"/+,!& /!0Ł)" 1&,++Ł-,2/0/1")+ %" )"-%,1,$/-%"#/+Ķ&01Ł-%+"3,2ŁT Pour en savoir plus, consultez notre site web. Pour découvrir plus de contenus, scannez les différents QR codes de ce Rapport. Les informations sont accessibles en positionnant l’appareil photo de votre smartphone en direction du QR code. SERIOUSLY CONVIVIAL Build passion. Accelerate growth. Transform convivialité. Construire aujourd’hui le Pernod Ricard de demain. Faire de la convivialité notre moteur de transformation pour être plus efficaces, plus rapides et plus agiles. seriously convivial ,6$""+ ,+3&3&)&1Ł P. 6 "00$"!O)"5+!/"& /! P. -

THE BROKER of CHOICE for THOSE in the KNOW. [email protected] U U 248-840-0044

THE BROKER OF CHOICE FOR THOSE IN THE KNOW. [email protected] U www.PamStoler.com U 248-840-0044 $2.00 April 5-11, 2018 / 20-26 Nisan 5778 thejewishnews.com ‘‘HolyHoly Ground’Ground’ Solemn and beautiful, Clover Hill Park Cemetery marks its 100th anniversary. See page 12. JEFF & MATT BARKER Trust two generations with 25 years of experience and over 1,100 homes sold! 1248 Cedarholm Ln, Bloomfield Hills 3110 Middlebury Ln, Bloomfield Hills 1151 Greensted Way, Hills of Lone Pine New construction on Forest Lake Golf Westchester Village built in 2015. Detached ranch condo, 24 HR gated Course. 4 BR, 4.2 BA, 5,022 SF, 3 car 4 BR, 3.1 BA, 3,300 SF, 3 car gar, community, 4 BR, 3.1 BA, 2,418 SF, gar., 1st flr mstr, daylight LL, half acre half acre corner lot. Gourmet kitchen. daylight LL, 3 car gar, hardwood flrs, lot. Bloomfield Hills Schools. Birmingham Schools. Bloomfield Hills Schools. $1,995,000 $899,900 $650,000 5802 Strawberry Cir, Commerce 4978 Oak Hollow, West Bloomfield 4241 Sedgemoor Ln, West Bloomfield Newer construction built in 2014 Woodcliff on the Lake! 5 BR, 4.2 Wabeek golf course community by Pinnacle. 4 BR, 3.1 BA, BA, 6,300 SF, walkout LL w/ 2nd with Bloomfield Hills Schools. 4 BR, 3,464 SF, 3 car gar, wooded lot. kitchen, 5th BR & full bath. Private, 3.2 BA, 3,200 SF, finished LL w/ Walled Lake Schools. wooded lot & screened in gazebo full bath. Great backyard. $549,900 $524,000 $424,900 PENDING PENDING PENDING PENDING 846 Redding Rd 1791 Pine St 3908 Shellmarr Ln 7670 Rosewood Ln Birmingham Birmingham Bloomfield Hills West Bloomfield $1,100,000 $637,000 $524,900 $419,900 Associate Brokers Top 1% of Realtors Nationally 248.425.6000 jeff@jeffbarkerhomes.com www.jeffbarkerhomes.com Online exclusives: • Weekly Movie Review • “One Thing I Wish You Knew” contentsApril 5-11, 2018 / 20-26 Nisan 5778 | VOLUME CLIII, ISSUE 10 video views arts&life 40 i wanna rock! 5-10 40 Quadruple-threat Theo Silverman rocks as singer, dancer, actor and jews in the d musician in School of Rock. -

Allemagne 13

25e Eurovisie Songfestival 1980 Finale - Le samedi 19 avril 1980 à La Haye - Présenté par : Marlous Fluitsma Du bist musik (Tu es musique) 1 - Autriche par Blue Danube 64 points / 8e Auteur/Compositeur : Klaus-Peter Sattler Petr'oil 2 - Turquie par Ajda Pekkan 23 points / 15e Auteur : Şanar Yurdatapan / Compositeur : Atilla Özdemiroglu Ωτοστοπ - Autostop - (Auto-stop) 3 - Grèce par Anna Vissy & Epikouri 30 points / 13e Auteur : Rony Sofou / Compositeur : Jick Nakassian Le papa pingouin 4 - Luxembourg par Sophie & Magali 56 points / 9e Auteurs : Pierre Delanoë, Jean-Paul Cara / Compositeurs : Ralph Siegel, Bernd Meinunger (Bitakat hob - (Message d'amour - ﺐﺣ ﺔﻗﺎﻂﺑ 5 - Maroc par Samira Bensaïd 7 points / 18e Auteur : Malou Rouane / Compositeur : Abdel Ati Amenna Non so che darei (Que ne donnerais-je pas) 6 - Italie par Alan Sorrenti 87 points / 6e Auteur/Compositeur : Alan Sorrenti Tænker altid på dig (Je penserais toujours à toi) 7 - Danemark par Bamses Venner 25 points / 14e Auteur : Flemming Bamse Jørgensen / Compositeur : Bjarne Gren Jensen Just nu (C'est maintenant) 8 - Suède par Tomas Ledin 47 points / 10e Auteur/Compositeur : Tomas Ledin Cinéma 9 - Suisse par Paola 104 points / 4e Auteurs : Peter Reber, Véronique Müller / Compositeur : Peter Reber Huilumies (Le flûtiste) 10 - Finlande par Vesa Matti Loiri 6 points / 19e Auteur : Vexi Salmi / Compositeur : Aarno Raninen Samiid ædnan (Terre lappone) 11 - Norvège par Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta 15 points / 16e Auteur : Ragnar Olsen / Compositeur : Sverre Kjelsberg Theater (Théatre) -

FACE AU MUR De Martin Crimp Mise En Scène : Hubert Colas

FACE AU MUR De Martin Crimp Mise en scène : Hubert Colas FACE AU MUR De Martin Crimp Mise en scène et scénographie : Hubert Colas Création 2006 Avec : Pierre Laneyrie, Isabelle Mouchard, Thierry Raynaud, Frédéric Schulz-Richard, Manuel Vallade Assistanat mise en scène : Sophie Nardone Univers sonore : Zidane Boussouf Lumières : Pascale Bongiovanni & Hubert Colas Vidéo : Patrick Laffont Régie générale & son : Frédéric Viénot Régie lumière : Fabien Sanchez Régie vidéo : Anatole Maillot Trilogie composée des pièces Tout va mieux, Face au mur et Ciel bleu ciel (traduction de l’anglais par Elisabeth Angel-Perez) L’Arche Editeur est agent théâtral du texte représenté. Production : Diphtong Cie Coproduction : Théâtre du Gymnase de Marseille, Festival d’Avignon, Festival Perspectives de Sarrebruck (Allemagne). FACE AU MUR A ÉTÉ PRÉSENTÉ Avec le soutien de montévidéo - centre de créations au Bois de l’Aune, Aix-en-Provence, 2016 contemporaines au Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray, 2015 au Théâtre de La Passerelle - scène nationale des Alpes du Sud, Gap, 2015 au Théâtre de Grasse, dans le cadre de Made in Cannes, 2015 à La Friche la Belle de Mai, Marseille, 2014 à L’Usine C, Montréal, 2014 au Lieu Unique à Nantes, 2010, aux Espaces Pluriels à Pau, 2010, à Bonlieu - scène nationale d’Annecy, 2010, au Théâtre National de La Colline à Paris, 2008, au Théâtre Garonne à Toulouse, 2008, au Festival des Jeunes Théâtres d’Omsk, Russie, 2007, à Théâtres en Dracénie à Draguignan, 2007, au Théâtre du Gymnase à Marseille, 2007, au Festival Perspectives de Sarrebruck, Allemagne, 2006, au Théâtre du Gymnase à Marseille, 2006, au Festival d’Avignon, mise en espace, 2005. -

CONTRAT AVEC UN MILLIARDAIRE Vol

Rejoignez les Editions Addictives sur les réseaux sociaux et tenez-vous au courant des sorties et des dernières nouveautés ! Facebook : cliquez-ici Twitter : @ed_addictives Egalement disponible : Kiss me (if you can) Violette Saint-Honoré a beau croquer la vie à pleines dents, elle n’embrasse pas n’importe qui ! Quand le milliardaire Blake Lennox, grand chef étoilé, embauche la jeune surdouée pour devenir la toute nouvelle pâtissière de son palace, il réalise rapidement que la gourmandise est leur seul point commun. Entre le tyran des cuisines et la belle ambitieuse commence une aventure sucrée-salée… enflammée. Folle de rage contre son patron, folle de désir pour l’homme qu’il est dans la vie, la jeune Française va devoir choisir. Confiture d’orange amère ou cœur coulant aux fruits de la passion ? Egalement disponible : Pretty Escort 172 000 dollars. C’est le prix de mon avenir. Celui de ma liberté, aussi. J’ai bien essayé les banques, les petits boulots où la friture t’accompagne jusque dans ton lit... Mais impossible de réunir cette somme d’argent et avoir le temps d’étudier. J’étais au bord du gouffre quand Sonia m’a tendu cette mystérieuse carte, avec un losange pourpre gravé dessus et un numéro de téléphone en lettres d’or. Elle m’a dit : « Rencontre Madame, tu vas lui plaire, elle va t’aider... Et ton prêt étudiant et ton taudis d’appartement en colocation ne seront plus que de vilains souvenirs. » Elle avait raison, le meilleur m’est arrivé, et le pire aussi... Egalement disponible : Tout contre lui Clara Wilson ne vit que pour l'amour de l'art. -

Festival Eurovisão Da Canção: 60 Anos

121 Veredas da História, [online], v.8, n.1, 2015, p. 121--139, ISSN 1982-4238 FESTIVAL EUROVISÃO DA CANÇÃO: 60 ANOS: MULTICULTURALISMO, DIVERSIDADE E ALTERIDADE. José Fernando Saroba Monteiro1 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Resumo: Um dos mais assistidos programas de entretenimento no mundo, o Festival Eurovisão da Canção chega em 2015 ao seu sexagenário. Criado para fazer competir canções representantes de diferentes países europeus, o Festival Eurovisão da Canção hoje se apresenta muito mais do que uma simples competição musical. Hoje, com proporções globais, o Festival Eurovisão da Canção tem no multiculturalismo, na diversidade e na alteridade palavras-chave para a sua compreensão, abrigando diferentes grupos e promovendo a inclusão e a interação em seu certame, que também a cada ano e cada vez mais levanta a bandeira da igualdade e da unificação entre os povos. Palavras-chave: Festival Eurovisão da Canção, multiculturalismo, diversidade. Abstract: One of the most watched entertainment programs in the world, the Eurovision Song Contest, comes, in 2015, to their sixties. Created as contest among songs from different European countries, Eurovision Song Contest today presents much more than a single musical competition. Nowadays, with global proportions, the Eurovision Song Contest has multiculturalism, diversity and alterity keywords for your understanding, joining different groups and promoting inclusion and interaction in your contest, which also each year and increasingly raises the banner of iguality and unity among peoples. Keywords: Eurovision Song Contest, multiculturalism, diversity. Apresentação O Festival Eurovisão da Canção (Eurovision Song Contest – ESC) completa em 2015 sessenta anos de existência, sendo um dos mais antigos concursos televisivos do mundo e o programa favorito entre os europeus. -

Guide Loisirs & Découvertes

33ème anniversaire à Porto Vecchio Passion d’art… les artistes par Viviane Ranaldi à Porto-Vecchio Art et culture sont les passions de Viviane Ranaldi ! Dans sa galerie en Corsica suttana Corse, elle ouvre ainsi à tous, amateurs ou connaisseurs, les portes de ALTA ROCCA ces univers-là… en véritable initiée ! FIGARI LECCI Un riche cursus pour une experte en œuvres MONACIA D’AULLÈNE illustrées PIANOTTOLI CALDARELLU Viviane Ranaldi a initié sa passion pour l’art en 1982 PORTO-VECCHIO SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO en présentant des livres illustrés par des peintres cé- SOTTA lèbres : la Bible illustrée par DALI, Baudelaire illustré ZONZA par Léonore FINI… Sa plus belle expérience ? Sans Southern Corsica doute la présentation de l’œuvre du célèbre artiste Raymond Moretti sur les textes de la Haggadah et de Massada à la communauté juive de Marseille : ses rencontres avec ces êtres cultivés, sources inépui- sables d’enrichissement : « Je me remplissais de leur savoir, de leur culture des heures durant, je me nourrissais spirituellement de leur science… un métier mer- veilleux que d’aller au-devant de la connaissance, au travers d’êtres intarissables d’éruditions, le support de communication étant le livre que je leur présentais ». Directrice d’une maison d’édition parisienne sur Marseille jusqu’en 1987, Viviane Ranaldi décide alors de présenter des œuvres… sur les murs. En 1988, elle expose à Porto-Vecchio, les œuvres sur la Corse d’Yves Brayer (conservateur du Musée Marmottant à Paris); de TOFFOLI (musée à Charenton)… à Lyon, Cour- chevel, Cannes… En quête d’artistes passionnés et célèbres, elle découvre David LEISURE & DISCOVERY 2021 GERSTEIN : Ses sculptures monumentales sont visibles à New York, Londres, Rome, Singapour, Séoul… (Pleines de gaité, d’insouciance, de bonheur), et en permanence 20 artistes différents : CASTAN, BIANCHERI, MURGIA, NOVARINO, K.LIBRE… etc. -

Musical Instruments & East Coast Schools Ritche Deraney 201-445-6260 [email protected]

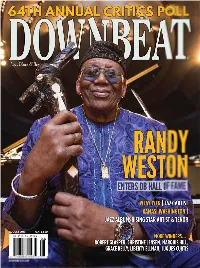

August 2016 VOLUME 83 / NUMBER 8 President Kevin Maher Publisher Frank Alkyer Editor Bobby Reed Managing Editor Brian Zimmerman Contributing Editor Ed Enright Creative Director ŽanetaÎuntová Circulation Manager Kevin R. Maher Assistant to the Publisher Sue Mahal Bookkeeper Evelyn Oakes Editorial Intern Izzy Yellen ADVERTISING SALES Record Companies & Schools Jennifer Ruban-Gentile 630-941-2030 [email protected] Musical Instruments & East Coast Schools Ritche Deraney 201-445-6260 [email protected] Advertising Sales Associate Sam Horn 630-941-2030 [email protected] OFFICES 102 N. Haven Road, Elmhurst, IL 60126–2970 630-941-2030 / Fax: 630-941-3210 http://downbeat.com [email protected] CUSTOMER SERVICE 877-904-5299 / [email protected] CONTRIBUTORS Senior Contributors: Michael Bourne, Aaron Cohen, Howard Mandel, John McDonough Atlanta: Jon Ross; Austin: Kevin Whitehead; Boston: Fred Bouchard, Frank- John Hadley; Chicago: John Corbett, Alain Drouot, Michael Jackson, Peter Margasak, Bill Meyer, Mitch Myers, Paul Natkin, Howard Reich; Denver: Norman Provizer; Indiana: Mark Sheldon; Iowa: Will Smith; Los Angeles: Earl Gibson, Todd Jenkins, Kirk Silsbee, Chris Walker, Joe Woodard; Michigan: John Ephland; Minneapolis: Robin James; Nashville: Bob Doerschuk; New Orleans: Erika Goldring, David Kunian, Jennifer Odell; New York: Alan Bergman, Herb Boyd, Bill Douthart, Ira Gitler, Eugene Gologursky, Norm Harris, D.D. Jackson, Jimmy Katz, Jim Macnie, Ken Micallef, Dan Ouellette, Ted Panken, Richard Seidel, Tom Staudter, Jack Vartoogian, Michael -

Porto-Vecchio, Lecci, Alta Rocca

Corsica suttana MONACCIA D’AULLENE, PIANOTTOLI CALDARELLU, FIGARI, SOTTA PORTO-VECCHIO, LECCI, Southern Corsica SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO, ZONZA, ALTA ROCCA GUIDE LOISIRS & DÉCOUVERTE 2018 Patrimoine, LEISURE & DISCOVERY 2018 LEISURE & 2018 DISCOVERY activités, restaurants, shopping, adresses pratiques... www.destination-sudcorse.com couv-loisir-307-4x150mm-ok2018.indd 1 17/01/2018 13:42:53 SOCIÉTÉ DES PROMENADES EN MER DE BONIFACIO 30ème anniversaire à Porto Vecchio www.spmbonifacio.com - Mail : [email protected] Tél: 04 95 10 97 50 Fax: 04 95 52 28 50 Passion d’art… les artistes par Viviane Ranaldi à Porto-Vecchio Art et culture sont les passions de Viviane Ranaldi ! Dans sa galerie en Corse, elle ouvre ainsi à tous, amateurs ou connaisseurs, les portes de ces univers-là… en véritable initiée ! Un riche cursus pour une experte des œuvres illustrées - GROTTES, FALAISES, CALANQUES Viviane Ranaldi a initié sa passion pour l’art en - VISION SOUS MARINE 1982 en présentant des livres illustrés par des - RÉSERVE NATURELLE DES ÎLES LAVEZZI peintres célèbres : la Bible illustrée par DALI, Baudelaire illustrée par Léonore FINI… Sa plus belle expérience ? Sans doute la présentation de l’œuvre du célèbre artiste Raymond Moretti sur les textes de la Haggadah et de Massada à la communauté juive de Marseille : ses rencontres avec ces êtres culti- vés, sources inépuisables d’enrichissement : « Je me remplissais de leur savoir, de leur culture des heures durant, je me nourrissais spirituelle- ment de leur science… un métier merveilleux que d’aller au-devant de la connaissance, au travers d’êtres intarissables d’éruditions, le support de SPMB communication étant le livre que je leur présentais ».