LA FEMME DANS L'oeuvre D'andre GIDE by Marsha Malone

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jacques Derrida De La Grammatologie

DE LA GRAMMATOLOGIE DU MÊME AUTEUR Marges (Collection « Critique », 1972). Positions (Collection « Critique », 1972). chez d'autres éditeurs L'origine de la géométrie, de Husserl. Traduction et Intro- duction (P.U.F. Collection « Epiméthée », 1962). La voix et le phénomène (P.U.F. Collection « Épimé- thée », 1967). L'écriture et la différence (Éd. du Seuil, Collection « Tel Quel », 1967). La dissémination (Éd. du Seuil, Collection « Tel Quel », 1972). COLLECTION « CRITIQUE » JACQUES DERRIDA DE LA GRAMMATOLOGIE LES ÉDITIONS DE MINUIT © 1967 by LES ÉDITIONS DE MINUIT 7, rue Bernard-Palissy 75006 Paris Tous droits réservés pour tous pays ISBN 2-7073-0012-8 avertissement La première partie de cet essai, L'écriture avant la lettre 1, dessine à grands traits une matrice théorique. Elle indique cer- tains repères historiques et propose quelques concepts critiques. Ceux-ci sont mis à l'épreuve dans la deuxième partie, Nature, culture, écriture. Moment, si l'on veut, de l'exemple, encore que cette notion soit ici, en toute rigueur, irrecevable. De ce que par commodité nous nommons encore exemple il fallait alors, procédant avec plus de patience et de lenteur, justifier le choix et démontrer la nécessité. Il s'agit d'une lecture de ce que nous pourrions peut-être appeler /'époque de Rousseau. Lecture seulement esquissée : considérant en effet la nécessité de l'analyse, la difficulté des problèmes, la nature de notre des- sein, nous nous sommes cru fondé à privilégier un texte court et peu connu, /'Essai sur l'origine des langues. Nous aurons à expliquer la place que nous accordons à cette œuvre. -

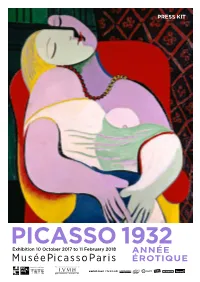

Pablo Picasso, Published by Christian Zervos, Which Places the Painter of the Demoiselles Davignon in the Context of His Own Work

PRESS KIT PICASSO 1932 Exhibition 10 October 2017 to 11 February 2018 ANNÉE ÉROTIQUE En partenariat avec Exposition réalisée grâce au soutien de 2 PICASSO 1932 ANNÉE ÉROTIQUE From 10 October to the 11 February 2018 at Musée national Picasso-Paris The first exhibition dedicated to the work of an artist from January 1 to December 31, the exhibition Picasso 1932 will present essential masterpieces in Picassos career as Le Rêve (oil on canvas, private collection) and numerous archival documents that place the creations of this year in their context. This event, organized in partnership with the Tate Modern in London, invites the visitor to follow the production of a particularly rich year in a rigorously chronological journey. It will question the famous formula of the artist, according to which the work that is done is a way of keeping his journal? which implies the idea of a coincidence between life and creation. Among the milestones of this exceptional year are the series of bathers and the colorful portraits and compositions around the figure of Marie-Thérèse Walter, posing the question of his works relationship to surrealism. In parallel with these sensual and erotic works, the artist returns to the theme of the Crucifixion while Brassaï realizes in December a photographic reportage in his workshop of Boisgeloup. 1932 also saw the museification of Picassos work through the organization of retrospectives at the Galerie Georges Petit in Paris and at the Kunsthaus in Zurich, which exhibited the Spanish painter to the public and critics for the first time since 1911. The year also marked the publication of the first volume of the Catalog raisonné of the work of Pablo Picasso, published by Christian Zervos, which places the painter of the Demoiselles dAvignon in the context of his own work. -

Gagosian Gallery

Whitewall November 4, 2014 GAGOSIAN GALLERY Looking At Picasso Through A Different Lense Emory Lopiccolo Pablo Picasso, Nature morte au minotaure et à la palette November 27, 1938, Oil on canvas, 28 3/4 x 36 1/4 inches, Private Collection, Photo by "© 2014 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York. Photo: Eric Baudouin. Courtesy Gagosian Gallery." Coinciding with reopening of the Picasso Museum in Paris and the recently acquired cubist collection of Leonard A. Lauder by the Metropolitan Museum of Art comes yet another exhibition about Picasso. Proving that the works by Picasso are a seemingly inexhaustible subject, “Picasso & the Camera,” currently on view at the Gagosian in Chelsea, is the fifth in a series of surveys at the gallery following the artist’s prolific career. The exhibition is curated by Picasso’s biographer John Richardson alongside Gagosian directors Valentina Castellani and Michael Cary and showcases the artist’s use of photography in his practice. Picasso not only used the camera as a memory aid and source of inspiration for his paintings, but also as a creative means in and of itself. The show includes 60 years worth of photographs, paintings, sculptures, and films—some of which have never before been published. Whitewall met with Richardson at the gallery to learn more about some of the works chosen for the show. WHITEWALL: This is the fifth show in a series of surveys exploring Picasso’s works. How does this exhibition fit in with the other shows? JOHN RICHARDSON: The four other shows were all to do with the women in his life. -

Decorative Painting and Politics in France, 1890-1914

Decorative Painting and Politics in France, 1890-1914 by Katherine D. Brion A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History of Art) in the University of Michigan 2014 Doctoral Committee: Professor Howard Lay, Chair Professor Joshua Cole Professor Michèle Hannoosh Professor Susan Siegfried © Katherine D. Brion 2014 ACKNOWLEDGEMENTS I will begin by thanking Howard Lay, who was instrumental in shaping the direction and final form of this dissertation. His unbroken calm and good-humor, even in the face of my tendency to take up new ideas and projects before finishing with the old, was of huge benefit to me, especially in the final stages—as were his careful and generous (re)readings of the text. Susan Siegfried and Michèle Hannoosh were also early mentors, first offering inspiring coursework and then, as committee members, advice and comments at key stages. Their feedback was such that I always wished I had solicited more, along with Michèle’s tea. Josh Cole’s seminar gave me a window not only into nineteenth-century France but also into the practice of history, and his kind yet rigorous comments on the dissertation are a model I hope to emulate. Betsy Sears has also been an important source of advice and encouragement. The research and writing of this dissertation was funded by fellowships and grants from the Georges Lurcy Foundation, the Rackham Graduate School at the University of Michigan, the Mellon Foundation, and the Getty Research Institute, as well as a Susan Lipschutz Award. My research was also made possible by the staffs at the Bibliothèque nationale de France, the Institut nationale d’Histoire de l’Art, the Getty Research Library, the Musée des arts décoratifs/Musée de la Publicité, and the Musée Maurice Denis, ii among other institutions. -

DP Picasso1932 Web FR.Pdf

2 PICASSO 1932 ANNÉE ÉROTIQUE Du 10 octobre 2017 au 11 février 2018 au Musée national Picasso-Paris, grâce au soutien de LVMH/Moët Hennessy - Louis Vuitton Picasso 1932. Année érotique est la première exposition dédiée à une année de création entière chez Picasso, allant du 1er janvier au 31 décembre dune même année. Lexposition présentera des chefs-duvre essentiels dans la carrière de Picasso comme Le Rêve (huile sur toile, collection particulière) et de nombreux documents darchives replaçant les créations de cette année dans leur contexte. Cet événement, organisé en partenariat avec la Tate Modern de Londres, fait le pari dinviter le visiteur à suivre au quotidien, dans un parcours rigoureusement chronologique, la production dune année particulièrement riche. Il questionnera la célèbre formule de lartiste selon laquelle « luvre que lon fait est une façon de tenir son journal », qui sous-entend lidée dune coïncidence entre vie et création. Parmi les jalons de cette année exceptionnelle se trouvent les séries des baigneuses et les portraits et compositions colorées autour de la figure de Marie-Thérèse Walter, posant la question du rapport au surréalisme. En parallèle de ces uvres sensuelles et érotiques, lartiste revient au thème de la Crucifixion, tandis que Brassaï réalise en décembre un reportage photographique dans son atelier de Boisgeloup. 1932 voit également la « muséification » de luvre de Picasso à travers lorganisation des rétrospectives à la galerie Georges Petit à Paris et au Kunsthaus de Zurich qui exposent, pour la première fois depuis 1911, le peintre espagnol au public et aux critiques. Lannée est enfin marquée par la parution du premier volume du Catalogue raisonné de luvre de Pablo Picasso, publié par Christian Zervos, qui place lauteur des Demoiselles dAvignon dans une exploration de son propre travail. -

Gagosian Gallery

The Daily Beast November 3, 2014 GAGOSIAN GALLERY Revealing The Unseen Picasso Two Picasso exhibitions reveal a hitherto hidden side to the famous artist, both in photographs and in relation to the women closest, and most inspirational, to him. Justin Jones Ralph Gatti/AFP/Getty “Pour John, son vieil ami” (“For John, your old friend”) reads the message on a photograph of a well-groomed 4-year-old Pablo Picasso from 1885—a personal gift to John Richardson, his friend and biographer, who has written numerous volumes on the artist’s life, works, and many mistresses. Signed and dated in 1960, it is “the only known photograph of Picasso when he was four,” Richardson said as he showed me the image. “And he signed it over to me.” The photograph greets the visitor entering the Gagosian Gallery’s cavernous outpost in New York’s West Chelsea where over sixty years of momentous works and personal, unseen images are on display in Picasso and the Camera. Richardson, who curated the show along with four previous ones for Gagosian, was looking for something other than Picasso’s mistresses to use as a focal point. And, quite frankly, “the women were running out,” he said, half-joking. So, he turned to Bernard Ruiz-Picasso, the artist’s grandson from his first wife, for access to the troves of photographs and films the artist left behind. Picasso and the Camera, which features some 90 paintings and drawings (many on loan from major museums across the globe), as well as 225 photographs, exhibits how the tool both influenced and guided the artist’s work. -

Seeing Laure: Race and Modernity from Manet's Olympia to Matisse

Seeing Laure: Race and Modernity from Manet’s Olympia to Matisse, Bearden and Beyond Denise M. Murrell Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2014 © 2013 Denise M. Murrell All Rights Reserved ABSTRACT Seeing Laure: Race and Modernity from Manet’s Olympia to Matisse, Bearden and Beyond Denise M. Murrell During the 1860s in Paris, Edouard Manet and his circle transformed the style and content of art to reflect an emerging modernity in the social, political and economic life of the city. Manet’s Olympia (1863) was foundational to the new manner of painting that captured the changing realities of modern life in Paris. One readily observable development of the period was the emergence of a small but highly visible population of free blacks in the city, just fifteen years after the second and final French abolition of territorial slavery in 1848. The discourse around Olympia has centered almost exclusively on one of the two figures depicted: the eponymous prostitute whose portrayal constitutes a radical revision of conventional images of the courtesan. This dissertation will attempt to provide a sustained art-historical treatment of the second figure, the prostitute’s black maid, posed by a model whose name, as recorded by Manet, was Laure. It will first seek to establish that the maid figure of Olympia, in the context of precedent and Manet’s other images of Laure, can be seen as a focal point of interest, and as a representation of the complex racial dimension of modern life in post-abolition Paris. -

L'image Du Corps Féminin Dans L'oeuvre De Assia Djebar

L'image du corps f´eminin dans l'oeuvre de Assia Djebar. Diana Labontu-Astier To cite this version: Diana Labontu-Astier. L'image du corps f´eminindans l'oeuvre de Assia Djebar.. Litt´eratures. Universit´eGrenoble Alpes, 2012. Fran¸cais. <NNT : 2012GRENL020>. <tel-01138092> HAL Id: tel-01138092 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01138092 Submitted on 1 Apr 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE GRENOBLE Spécialité : LLSH/LETTRES ET ARTS/LANGUE FRANÇAISE Arrêté ministériel : 7 août 2006 Présentée par Diana LABONTU - ASTIER Thèse dirigée par Claude COSTE préparée au sein du Laboratoire TRAVERSES 19-21 dans l'École Doctorale de L’UNIVERSITE STENDHAL de GRENOBLE 3 L’Image du corps féminin dans l’œuvre de Assia Djebar Thèse soutenue publiquement le 20 Septembre 2012 , devant le jury composé de : Mme Mireille CALLE-GRUBER Professeur à l’Université de Sorbonne Nouvelle – Paris III (Rapporteur) M Claude COSTE Professeur à L’Université Stendhal de Grenoble 3 (Membre) Mme Khedidja KHELLADI Professeur à l’Université d’Alger (Membre) M Daniel LANÇON Professeur à l’Université Stendhal de Grenoble 3, rôle (Président) Mme Marina MURE ŞANU Professeur à l’Université « Al. -

Pablo Picasso

PABLO PICASSO Tete de Femme, de profil - from Les Suites Saltimbanques, No. 6, 1905 drypoint edition 29 Japon paper aside from the edition of 250 printed in 1913 for Vollard image size 29.2 x 25 cm sheet size 54.3 x 37.7 cm Bloch 6 ACKNOWLEDGEMENTS Published 2011 by Annandale Galleries 650 copies ISBN 978-0-9805402-8-4 Design by Anne & Bill Gregory Production by Mathieson Trevitt of Annandale Galleries Printed by Top Goal Printing Photography for fronticepiece and pages 9, 12 and 26 by Murray Fredericks All other photography by Jorge Misael Gonzalez of Leslie Sacks Fine Art Front cover: Tete de Jeune Femme, 24 June 1947 lithograph using wash on zinc edition of 50 plus 5 artist’s proofs & some trial and printer’s proofs signed in pencil lower right 60 x 45.08 cm Bloch 458 Fronticepiece: Le Repas Frugal - from Les Suites Saltimbanques, No. 1, 1904 etching and scraper on zinc on Van Gelder paper edition of 250 after steel facing printed in 1912 for Vollard sheet size 65.7 x 50.5 cm image size 46.3 x 37.7 cm Bloch 1 PABLO PICASSO drawings etchings lithographs ceramics OPENING Wednesday 2 November 6:30 - 9:00 pm Exhibition dates 1 November - 10 December 2011 In association with Leslie Sacks Fine Art Los Angeles CHB Fine Art London & Geneva ANNANDALE GALLERIES 110 Trafalgar Street Annandale Sydney NSW 2038 Australia Telephone (61-2) 9552 1699 Fax (61-2) 9566 4424 [email protected] www.annandalegalleries.com.au Gallery Hours Tuesday - Saturday 11:00 - 5:00 pm Directors Anne & Bill Gregory Provenance Sebastia and CarlesJunyer-Vidal, Barcelona M. -

Throughout His Career, Pablo Picasso

hroughout his career, in the Tauromaquia series and his Pablo Picasso (Málaga, Minotauromachie (Minotauromachy, 1881 – Mougins, 1935), regarded by many specialists 1973) accorded great as one of the greatest graphic importance to his achievements of the twentieth century. graphic work. The fact that between 1899 and 1972 he applied T PICASSO THE ENGRAVER: himself to this artistic genre without interruption, producing approximately THE EARLY YEARS (1904–1905) 2,200 prints, attests to this. Accurately dated, these engravings make up a personal diary that enables us to retrace his trajectory. Picasso’s extraordinary drawing skills ensured that he achieved the same remarkable and expressive results in engraving as in other artistic disciplines, bringing his prints to the Le repas frugal (The Frugal Repast), level of his better-known work. A Picasso’s fi rst major work as an tireless artist, he not only produced engraver, dates from 1904. Picasso cycles of paintings, but also executed executed this etching under the series of prints that reveal his favorite tutelage and technical supervision themes and preferred techniques. of his friend Ricardo Canals. The His relentless exploration of different artists worked together at a workshop disciplines and his mastery of various popularly known as the Bateau-Lavoir, media make Picasso an internationally located at 13 rue Ravignan in Paris, a renowned artist and one of the greatest place frequented by eminent members printmakers of all time. of the Parisian avant-garde. In Le repas The Museu Fundación Juan March frugal, Picasso represents subjects recently opened a new gallery devoted such as poverty, misery, and despair— to the graphic work of Picasso. -

Redalyc.Pierre Reverdy Et Lžécriture Du

Çedille. Revista de Estudios Franceses E-ISSN: 1699-4949 [email protected] Asociación de Francesistas de la Universidad Española España Domínguez González, Francisco Pierre Reverdy et l´écriture du moi Çedille. Revista de Estudios Franceses, núm. 4, abril, 2008, pp. 83-106 Asociación de Francesistas de la Universidad Española Tenerife, España Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80800406 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto ISSN: 1699-4949 nº 4, abril de 2008 Artículos Pierre Reverdy et l'écriture du moi* Francisco Domínguez González Universidad de Zaragoza [email protected] Resumen Abstract Pierre Reverdy ha pasado a la historia Pierre Reverdy has entered the literary literaria como el creador del «Cubismo history as the creator of «Literary Cubism», literario», en gran parte debido a su estre- not only due to his close friendship to the cha amistad con el círculo de pintores del painters cercle of Montmartre Bateau- Bateau-Lavoir de Montmartre –especial- Lavoir –especially Juan Gris–, but also mente con Juan Gris–, pero también por because his innovating writing technique. su novedosa técnica de escritura. Ahora Although, Reverdy's first works, composed bien, las primeras obras de Reverdy, crea- when he just arrived to Paris, are not das recién llegado a París desde su Nar- created following that method. His Poèmes bona natal, son por completo ajenas a ese en prose and La Lucarne ovale are a método. -

Lot 1 Pablo Ruiz Picasso

Lot 1 Pablo Ruiz Picasso (Málaga, 1881 - Mougins, 1973) "Nature morte à la pastèque" Linoleum cut lithograph in colors, 1962. Signed in pencil and numbered 113/160. Published by Galerie Louise Leiris. Printed by Arnera Baer 1301. Bloch 1098. Provenience: Sala Gaspar Barcelona. “Picasso 15 Linóleums recientes", in 1964. Acquired by the present owner in that exhibition. The exhibition triptych, in which the work is reproduced, will be given to the buyer. 62 x 75,5 cm. Estimate: 7.000 / 15.000 euros Lot 2 Pablo Ruiz Picasso (Málaga, 1881 - Mougins, 1973) "Nature morte a la bouteille" Linoleum cut lithograph, 1962. Signed in pencil and numbered 6/50, on Arches wove paper. Published by Galerie Louise Leiris. Bloch 1099. Provenience: Sala Gaspar Barcelona. “Picasso 15 Linóleums recientes", in 1964. Acquired by the present owner in that exhibition. The photocopy of the exhibition triptych, in which the work is reproduced, will be given to the buyer. 75,5 x 62 cm. Estimate: 7.000 / 15.000 euros Lot 3 Pablo Ruiz Picasso (Malaga, 1881 - Mougins, 1973) "Le repos du sculpteur devant le jaune chevalier". Suite Vollard. Etching. Signed in pencil. Bloch 164. Sheet measurements: 34 x 44.5 cm. Etching measurement: 19.5 x 26.5 cm. Estimate: 4.000 / 6.000 euros Lot 4 Pablo Ruiz Picasso (Malaga, 1881 - Mougins, 1973) "Le repos du sculpteur II". Suite Vollard. Etching plate. Signed in pencil. Bloch 172. Sheet measurements: 34 x 44 cm. Etching measurements: 19 x 26.2 cm. Estimate: 4.000 / 6.000 euros Lot 5 Pablo Ruiz Picasso (Malaga, 1881 - Mougins, 1973) "Le repos du sculpteur devant un centaure et une femme".