L'édification De La Basse Plaine De La Salanque

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Côte Radieuse

PIERRE CANTALOUBE LA CÔTE RADIEUSE Les Presseséditions Littéraires La Côte Radieuse Avant-propos La Côte Radieuse ou sablonneuse est la bande littorale du département des Pyrénées-Orientales allant de l'étang de Salses à la partie montagneuse qui chute dans la mer en formant la Côte Vermeille. Cette bande littorale s'étend sur quelques kilomètres dans l'arrière-pays. Elle est essentiellement constituée d'anciens marécages aménagés depuis les anciens temps pour devenir cultivables. L’appellation de Côte Radieuse, dont nous n’avons pas trouvé l’origine, est relativement récente mais elle figure déjà sur des cartes postales du début du XXe siècle. Elle est une image d’un lieu ensoleillé particulièrement accueillant pour le tourisme, élément moteur de cette partie de notre département avec, du nord au sud, les stations balnéaires réputées du Barcarès, de Torreilles, de Sainte-Marie la Mer, de Canet-en-Roussillon, de Saint-Cyprien, et enfin d'Argelès-sur-Mer. Chaque station a son style (jeune et dynamique pour Canet et Argelès, fa- miliale pour Sainte-Marie et Torreilles, etc.) Une autre activité importante de cette bande littorale est le maraîchage. La pêche, qui a eu ses beaux jours, est devenue marginale. Un canton de la Côte Radieuse avait été créé en 1982 (par décret n° 82-84 du 25 janvier 1982) lors de la division du canton de Perpignan-III dont il a récupéré l'ensemble du territoire situé hors de Perpignan, à savoir les communes d'Alénya, Ca- bestany, Canet-en-Roussillon, Saint-Nazaire (chef-lieu), Latour-Bas-Elne, Saint-Cy- prien et Saleilles. -

Rapport AZI Agly

ATLAS DES ZONES INONDABLES DE L’AGLY Atlas des zones inondables du bassin versant de l’Agly par la méthode hydrogéomorphologique Maître d'ouvrage :DIREN Languedoc-Roussillon Comité de pilotage : DDE des Pyrénées-Orientales, RTM Auteur : GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURE, Direction Spécialisée Prévention Risques Naturels Les Hauts de la Duranne, 370 Rue René Descartes, CS90340 13799 Aix-en-Provence Cedex 3 Tel. : 04 42 99 27 69 Fax : 04 42 99 28 44 Chef de projet : V.Durin Participants : V. Durin, V.Ollivier, G.Serié, F. Escoffier Date : mars 08 N° d'affaire : AE 06 12 04 Pièces composant l’étude : -1 document contenant le rapport d’étude et l’atlas -1 notice de la base de données numériques géographiques -1 CD-Rom Résumé de l’étude : La méthode hydrogéomorphologique couplée aux recherches historiques permet de déterminer les zones inondables naturelles sur les principaux cours d’eau du bassin versant de l’Agly. Zone géographique : Bassin versant de l’Agly, Pyrénées-Orientales et Aude, Languedoc-Roussillon, France Contrôle qualité interne Rapport : Rédigé par V.Ollivier et V.Durin. Cartographie hydrogéomorphologique : Effectuée par V.Ollivier et V.Durin. Numérisation et SIG: Réalisé par G.Sérié et F. Escoffier 10/03/2008 DIREN Languedoc-Roussillon/SIEE-GINGER AE 06 12 04 1 ATLAS DES ZONES INONDABLES DUBASSIN VERSANT DE L’AGLY SOMMAIRE SOMMAIRE ........................................................................................................................................2 INDEX DES COMMENTAIRES ET DES CARTOGRAPHIES PAR COMMUNES -

2021 06 Asa Asco Berges.Pdf

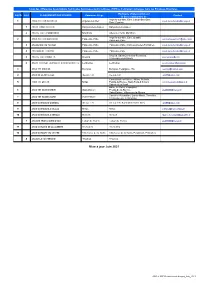

Liste des différentes Associations Syndicales Autorisées ou Constituées d’Office d’entretien de berges dans les Pyrénées-Orientales Périmètre d’intervention sur ASCO ASA CLASSEMENT PAR RIVIERE Commune Siège Contact la (les) commune(s) de Argelès-sur-Mer, Elne, Latour-Bas-Elne, 1 ASCO DU TECH INFERIEUR Argelès-sur-Mer [email protected] Saint-Cyprien 1 ASA DEFENSE DU TECH Banyuls-dels-Aspres Banyuls-dels-Aspres 2 ASA DU TECH A MONTBOLO Montbolo Arles-sur-Tech, Montbolo Argelès-sur-Mer, Elne, Ortaffa, 2 ASCO DU TECH SUPERIEUR Palau-del-Vidre [email protected] Palau-del-Vidre 3 ASA RIVIERE DU TANYARI Palau-del-Vidre Palau-del-Vidre, Saint-Genis-des-Fontaines [email protected] 4 ASA AGOUILLE CAPDAL Palau-del-Vidre Palau-del-Vidre [email protected] Brouilla, Saint-Genis-des-Fontaines, 5 ASA DU TECH BROUILLA Brouilla [email protected] Villelongue-dels-Monts 6 ASA DE DEFENSE JARDINS ET CENTRES HABITES Le Boulou Le Boulou [email protected] 3 ASCO TET BOMPAS Bompas Bompas, Perpignan, Pia [email protected] 4 ASCO DE LA TET A ILLE Ille-sur-Têt Ille-sur-Têt [email protected] Corneilla-de-la-Rivière, Millas, Néfiach, 5 ASCO TET MILLAS Millas Pézilla-la-Rivière, Saint-Féliu-d’Amont, [email protected] Saint-Féliu d’Avall Baho, Le Soler, Perpignan, 6 ASCO TET SAINT-ESTEVE Saint-Estève Pézilla-de-la-Rivière, [email protected] Saint-Estève, Villeneuve-la-Rivière Canet-en-Roussillon, Sainte-Marie, Torreilles, 7 ASCO TET SAINTE-MARIE Sainte-Marie Villelongue-de-la-Salanque 8 ASCO DU BOULES -

Sainte Marie La Mer / Torreilles Bompas - St Hippolyte - St Laurent De La Salanque - Villelongue De La Salanque

#2021 l GUIDE HÉBERGEMENTS Accomodation guide Here enjoy life to the full SAINTE MARIE LA MER / TORREILLES BOMPAS - ST HIPPOLYTE - ST LAURENT DE LA SALANQUE - VILLELONGUE DE LA SALANQUE FRANCE Perpignan Méditerranée, votre prochaine destination ! ienvenue au cœur de Perpignan Méditerranée ! Au carrefour de la Méditerranée et des Pyrénées, en Pays Catalan, laissez-vous surprendre par une destination naturellement et culturellement riche. Niché au cœur d’un triangle formé par les métropoles de Toulouse, Barcelone et Montpellier, notre territoire, mosaïque d’identités et de B 2 géographies variées, ne compte pas moins de 36 communes réparties sur 656 km de superficie dont 22 km de littoral. Côté terre, côté mer ou côté ville, rayonnez au gré de vos envies, goûtez à mille activités, laissez aller votre imagination, vous êtes au Centre des mondes… comme l’affirma si bien Dali ! Succombez, au détour de ses ruelles et places méditerranéennes, au charme de Perpignan, « Ville d’Art et d’Histoire », capitale des rois de Majorque. Partez à la découverte des paysages façonnés par 20 000 hectares de vignes patrimoine et des espaces naturels de la plaine du Roussillon et des contreforts sauvages des Corbières. Partagez des moments uniques au gré de longues plages de sable qui invitent aux sports de glisse, au farniente, ou aux douces soirées d’été… Ici, tout se raconte : l’histoire, la préhistoire, l’art, les gens, la nature… Ici, tout se savoure : le soleil, le vent, le jour, la nuit, la musique, la ville, les villages, les rivières, les rugbys, la -

Parcours Route

PARCOURS ROUTE KM PARCOURS 53 StEsteve-Baho-Pezilla-LaDone-Estagel-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 53 StEsteve-Baho-Villeneuve-Pezilla-LaDone-Calces-Baixas-Espira-DirectionMontpins-Rivesaltes-Peyrestortes-Llabanere 54 Villeneuve-LeSoler-Thuir-Castelnou-Auxineill-Corbere-Millas-Corneilla-Pezilla-Villeneuve 54 Villeneuve-Pezilla-StFeliu-Thuir-Castelnou-Auxineill-Corbère-StFeliu-Pezilla-Villeneuve 55 Pia-Rivesaltes-Salses-StHyppolyte-StLaurent-Torreilles-SteMarie-Canet-JardinStJacques 55 StEsteve-Baixas-Calces-LaDone-Estagel-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Direction 4chemin-D616-StEsteve 57 Villeneuve-Pezilla-LaDone-Estagel-Latour-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 57 StEsteve-Baho-Villeneuve-LeSoler-StFeliu-Millas-Corneilla-Pezilla-4Chemins-Baixas-Espira-Rivesaltes-Pia 58 Villeneuve-LeSoler-Thuir-Terrats-Fourques-Villemolaque-StJean-Brouilla-Ortaffa-Bages-VilleneuveLaRaho 59 Pia-Rivesaltes-Salses-StHyppolyte-StLaurent-Torreilles-TorreillesPlage-SteMarie-Canet-JardinStJacques 59 Villeneuve-Pezilla-Corneilla-Millas-Ille-Corbere-Thuir-LeSoler-Villeneuve-StEsteve Toulouges-LeSoler-StFeliuD’Avall-StFeliuD’Amont-Millas-Nefiach-Ille-Corbere-L’Auxineil-Castelnou-Thuir-Llupia-PisteCyclable-Canohes- 59 Toulouges 59 Cabestany-Saleilles-VilleneuveDeLaRaho-Montescot-Brouilla-StJean-Villemolaque-Trouillas-Thuir-LeSoler-Villeneuve-Baho-StEsteve 60 StEsteve-Baixas-Calces-LaDone-Estagel-MasCamps-LaTour-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 60 StEsteve-Baho-Pezilla-Corneilla-LaBataille-Estagel-LaDone-Pezilla-4Chemins-Baixas-Peyrestortes-Llabanere -

Vendredi 10 Novembre 2006 N°

Vendredi 10 novembre 2006 N° 612 Torreilles Info De Juhègues … à la Madraguère "La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui." 73 JOUEURS AU GRAND PRIX REGIONAL DE BADMINTON A TORREILLES Dimanche dernier, le Volant Salanquais organisait à la halle des sports de Torreilles, la première étape du Grand Prix Régional adulte. Trois départements étaient représentés : l’Aude (Narbonne), l’Hérault (Castelnau le Lez, Montpellier, Mèze, Sète) et les Pyrénées-Orientales (Font Romeu, St Cyprien, Perpignan, St Nazaire et Torreilles-St Laurent). Les 73 joueurs inscrits dont 17 de notre club local, et classés dans les catégories «B», «C», et «D» ont disputé 128 matches au total (101 en simple et 27 en double mixte) sur une journée non -stop de 8 h.30 à 19 h.30. A l’heure des récompenses, Joël Morin, président était particulièrement heureux pour son club puisque Hervé Cogniaux remportait le tournoi en simple homme «C» et Magali Ducheyron et Patrice Morat était finaliste du double mixte «D». Félicitations à nos trois licenciés pour leur classement ainsi qu’à l’ensemble des joueurs du club qui ont participé à cette compétition. les membres du bureau remercient chaleureusement l’entreprise «la pierre à votre idée» qui a fourni les récompenses ainsi que Sport 2000 (Claira), la muni- cipalité de Torreilles, et surtout tous les bénévoles du club qui se sont particulièrement investis dans l’organisation du tournoi et no- tamment de la buvette. LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS POUR LES JEUNES ET VÉTÉRANS AURA LIEU À PRADES LE DIMANCHE 26 NOVEMBRE. -

Les Monts D'estagel

RANDONNÉES Fiche rando VTT Les Monts d’Estagel ESTAGEL Niveau 1h15 - 9 km 200 m Coord. GPS 42°46'22.1"N 2°41'54.9"E Via D117 (Axe Perpignan/Foix) jusqu’à Estagel. Juste avant la poste, prendre à droite et se garer sur le parking central. Rejoindre à pied le panneau d’information touristique , et le panneau de départ dans la cour de Le village d’Estagel l’Espace Mandela (av. Dr Torreilles/D117). ©Lionel Moogin www.pholio-m.com La bourgade d’Estagel se trouve à la croisée des pays, au seuil des Corbières et du Fenouillèdes, ultime relief avant la retombée sur le Roussillon. Les Monts d’Estagel déclinent plein sud des terres en friche et dominent vers le nord la cuvette de Tautavel. Un petit tour au hasard d’une garrigue touffue et des carrés de vignes… Patrimoine vous initier à la lecture des paysages. Le Conseil Les monts calcaires d’Estagel, aménagés de d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement terrasses, enclos, murets de pierres sèches et (CAUE) des Pyrénées Orientales a établi quelques capitelles, témoignent de cultures anciennes (du paysages et leurs caractéristiques que vous pouvez XVIIe siècle). Bien que pouvant profiter d’une petite rencontrer. Paysage de hauteur – agro-sylvo- plaine intérieure irriguée par les eaux de l’Agly pour pastoralisme (Fosse) : panorama, contrastes, silence, des ressources complémentaires, le village avait le reconquête de replats par l’élevage… Paysage de souci d’assurer sa subsistance en exploitant ce terroir Méditerranée – minéral et persistant (Vingrau) : hostile que les fumures d’un important troupeau de végétation persistante, eau rare, estompement des chèvres et moutons fertilisaient. -

Les Ram Des Pyrénées-Orientales

LES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DANS LES PYRENEES-ORIENTALES • Agly - Fenouillèdes et Estagel • Bompas Communes couvertes : Ansignan, Caramany, Caudies, Esta- Place David Vidal - 66430 Bompas - 04 68 34 76 38 gel, Fenouillet, Feilluns, Fosse, Lansac, Latour-de-France, Les- [email protected] querde, Le Vivier, Maury, Pézilla-de-Conflent, Planèzes, Prats-de- Sournia, Prugnanes, Rabouillet, Rasiguères, St-Arnac, St-Martin • Cabestany de Fenouillet, St-Paul de Fenouillet, Trilla, Vira Espace Enfance - 16 av. Célestin Freinet - 66330 Cabestany 04 68 50 91 61 - [email protected] les Rue de la Fou - 66220 Saint-Paul de Fenouillet • Canet-en-Roussillon Ram 06 38 49 19 35 - [email protected] Rue des salins - 66140 Canet-en-Roussillon Relais assistants maternels • Albères - Côte Vermeille 04 68 86 71 71 - [email protected] Communes couvertes : Argelès-sur-Mer, Bages, Elne, Ortaffa, Palau del Vidre, Sorède, St-André, Laroque-des-Albères, Mon- • Canohes tesquieu-des-Albères, St-Génis-des-Fontaines, Villelongue-dels- 3 rue Romain Escudier - 66680 Canohes des Pyrénées-Orientales 04 68 21 06 07 - [email protected] Monts, Banyuls-sur-Mer, Collioure, Port-Vendres, Cerbère 3 allée Ferdinand Buisson - 66700 Argelès-sur-Mer • Perpignan Nord 04 68 55 58 90 - 06 85 20 28 73 25 bis rue Samuel de Champlain - 66000 Perpignan [email protected] 04 68 52 30 38 - [email protected] La Caf coordonne le réseau des • Perpignan Sud Relais assistants maternels • Aspres Communes couvertes : Banyuls-des-Aspres, -

Actualités . Vie Municipale .Informations Municipales . Jeunesse . Vie Associative . Divers

Dimanche 15 Mars De 8h à 18h Pensez à venir voter Les trois bureaux de vote sont à la salle Polyvalente Espace Sanac Carnaval du centre aéré Actualités . Vie Municipale .Informations Municipales . Jeunesse . Vie Associative . Divers Enorme succès de la convention « aka to kin » et boissons furent à la disposition du public tandis que furent organisées deux tombolas caritatives à destination de l'association Autisme 66 dont l'objectif est de mener des actions en faveur des enfants autistes ou présentant des troubles du développement apparenté à l'autisme. Devant le succès rencontré, l'association canétoise, devrait revenir à Villeneuve de la Raho en 2021, mais elle souhaiterait rééditer en 2020 cet événement dans une autre localité. En attendant, elle remercie tous ses partenaires et la municipalité pour l'accueil qui lui a été réservé. Très attendue, la cinquième édition (danse d'origine coréenne), du Karaoké de la Convention « Aka To Kin » et des conférences sur les mangas s'est déroulée les Samedi 15 et Dimanche (bandes dessinées japonaises). 16 Février dans la salle polyvalente. Parallèlement des youtubers, des Organisée par Nicolas Chabrun et son écrivains, des artistes peintres ainsi Association « Féérique et Fantastique », que des illustrateurs occupèrent Aka To Kin dont l'objectif est de faire l'espace et le temps à la grande partager à des personnes passionnées satisfaction du public. Plus spécialement, la culture geek, (culture des univers le Samedi, eurent lieu des concours imaginaires), a connu un énorme Cosplay (concours qui consistent à se succès, enregistrant plus de mille déguiser et à jouer le rôle de personnages entrées. -

Répartition Communale Du Potentiel Radon Géogénique Des Pyrénées-Orientales ¯

Répartition communale du potentiel radon géogénique des Pyrénées-Orientales ¯ Opoul-Périllos Vingrau Salses-le-Château Prugnanes Saint-Paul-de-Fenouillet Maury Caudiès-de-Fenouillèdes Tautavel Le Barcarès Saint-Hippolyte Espira-de-l'Agly Lesquerde Saint-Laurent-de-la-Salanque FosseSaint-Martin-de-Fenouillet Cases-de-Pène Fenouillet Rivesaltes Saint-Arnac RasiguèresPlanèzes Latour-de-France Lansac Estagel Vira Le Vivier Felluns Ansignan Claira Torreilles Calce Peyrestortes Prats-de-Sournia Cassagnes Baixas Pia Montner Pézilla-de-ConflentTrilla Caramany Rabouillet Bompas Sainte-Marie Bélesta Villelongue-de-la-Salanque Sournia Saint-Estève Trévillach Corneilla-la-Rivière Pézilla-la-Rivière Baho Montalba-le-Château Millas Villeneuve-la-Rivière Campoussy Néfiach Perpignan Tarerach Mosset Canet-en-Roussillon Ille-sur-Têt Saint-Féliu-d'Amont Le Soler Cabestany Saint-Féliu-d'Avall Toulouges Molitg-les-Bains Arboussols Corbère-les-Cabanes Saint-Nazaire Puyvalador Eus Rodès Saleilles Corbère Canohès Urbanya BouleternèreSaint-Michel-de-Llotes Fontrabiouse Réal Campôme Catllar Vinça Villeneuve-de-la-Raho Marquixanes Thuir Pollestres Théza Alénya Ponteilla Nohèdes Camélas Rigarda Llupia Formiguères Sansa Espira-de-Conflent Corneilla-del-Vercol Saint-Cyprien Conat Masos Joch Casefabre Ria-Sirach Prades CastelnouSainte-Colombe-de-la-Commanderie Montescot Bages Finestret Trouillas Latour-Bas-Elne Codalet Terrats Elne Olette Villefranche-de-Conflent Caixas Railleu Glorianes Villemolaque Boule-d'Amont Angles Matemale Jujols Clara Montauriol Fourques Saint-Jean-Lasseille -

Surveillance De L'aquifère Plio-Quaternaire Du Roussillon (66) Observations Réalisées En 2002

". —VÏSljiïSs, ** Surveillance de l'aquifère plio-quaternaire du Roussillon (66) Observations réalisées en 2002 BRGM/RP-52468-FR juillet 2003 n Gèosciences pour une Terre durable GENERAL brgm ^ Surveillance de l'aquifère plio-quaternaire du Roussillon (66) Observations réalisées en 2002 BRGM/RP-52468-FR juillet 2003 Étude réalisée dans ie cadre des opérations de Service public du BRGM 9300017314 J.P. Marchai et E. Veret avec ia collaboration de J. Petitjean et V. Grzegrzulka CONSEIL Gr.isir.iiy\L l-VRI «JU % » )KII N I Al I S Surveillance de l'aquifère plio-quaternaire du Roussillon. Observations réalisées en 2002 Mots clés : eau souterraine, réseau, piézométrie, qualité, Internet, Pyrénées Orientales, En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Marchai J.P., Veret E., (2003) - Surveillance de l'aquifère plioquateranire du Roussillon. Observations réalisées en 2002. Rapport BRGM/RP-52468-FR, 44 p, 1 ab., 24 fig., 2 ann.. © BRGM, 2003, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM. \ BRGM/RP-52468-FR Surveillance de l'aquifère plio-quaternaire du Roussillon. Obsen/ations réalisées en 2002 Synthèse Par convention signée le 15 mai 2000, le Conseil Générai des Pyrénées (CG 66) a confié au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), la gestion et l'exploitation d'un réseau de surveillance piézométrique et de suivi de la qualité (résistivité et teneur en chlorure) sur la frange littorale de l'aquifère plioquaternaire du Roussillon. Dans la stmcture nationale ADES, il s'agit des réseaux codifiés de la manière suivante : - RAESPPLIO dénommé « réseau de surveillance quantitatif de la nappe plioquaternaire du Roussillon » ; - RAESQCLR dénommé « réseau de suivi de la salinité de la nappe plioquaternaire du Roussillon. -

ECOZONIA Cases-De-Pène (66) Parc Animalier Eval

ECOZONIA Cases-de-Pène (66) Parc animalier Eval. Enviro. Projet L’Agly a un régime proche de celui des o ueds, son débit est souvent faible et présente des périodes 5.2.4. CONTEXTE HYDROLOGIQUE d’assecs sévères et prolongés qui assèchent le lit régulièrement sur des kilomètres, principalement en aval d’Estagel. Ceci résulte des pertes au niveau du système karstique qui alimentent mais au ssi drainent l’Agly. Les pertes les plus importantes s’observent en amont de Cases -de-Pène, au niveau du passage à 5.2.4.1. Réseau hydrographique et régime hydrologique gué d’Estagel. Le Fenouillèdes est traversé par le fleuve le plus septentrional du département des Pyrénées F Carte : Réseau hydraulique local Orientales , l’Agly. Celui -ci prend sa source dans le massif des Corbières au pied du Bugarach dans le département de l’Aude. L’Agly entre dans le département via les Gorges de Galamus. En ava l immédiat de l’urbanisation de Saint -Paul de Fenouillet, l’Agly est rejoint par l’un de ses principaux affluents, la Boulzane. L’Agly traverse la serre Sud du Synclinal du Fenouillèdes par la Clue de la Fou. A Ansignan, l’Agly est rejoint par la Desix pou r se jeter dans la retenue de Caramany destinée à protéger la Plaine du Roussillon de ses crues et apporter un soutien à l’irrigation en période d’étiage. Au niveau d’Estagel, l’Agly est rejoint par la rivière de Maury puis le Verdouble avant de sortir du Fenouillèdes au niveau de Cases- de-Pène.