Broschüre Historischer Hauberg

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Siegerliste Gau Trampolin 2014

Ergebnisliste Gaumeisterschaften im Trampolinturnen am 25.05.2014 in Neunkirchen Ausrichter: TV Salchendorf Sporthalle 'Am Rassberg' Veranstalter: Siegerland-Turngau Teilgenommene Kampfgericht 1 Vereine Wettkampfleiter Heidi Höchst TuS Fellinghausen TuS 1900 Eisern 9 WKL-Assistent TV Dresselndorf 13 TuS Fellinghausen 12 Kampfrichter 1 Jörg Völkel VTB Wilnsdorf TV Gosenbach 10 Kampfrichter 2 Maren Eilert TSG Siegen TSG Siegen 14 Kampfrichter 3 Angelika Rosenow TuS Fellinghausen VTB Wilnsdorf 8 Kampfrichter 4 Antje Pfeil TV Dresselndorf TV Laasphe 4 Kampfrichter 5 Katharina Kolbe TV Salchendorf TV Salchendorf 14 Kampfrichter 6 Alcher TG 2 Kampfrichter 7 Tanja Kretzer TV Gosenbach Kampfrichter 8 Computer: Anja Simon Siegen Protokoll: Antje Spiess Kreuztal SIEGERLAND - TURNGAU 1886 e.V.Deutscher Turnerbund Westfälischer Turnerbund Ergebnisliste Gaumeisterschaften 2014 Seite 1 ohne Pfl. 1.Kür / Schw. 2.Kür / Schw. Ges. Bonus Einzelwertungen: Jhrg. Kl./Gr. Verein Abbr. Abbr. Abbr. 1 Leonie Fünfsinn 99 Juti A/B TV Salchendorf 27,5 M7 30,7 / 5,9 31,8 / 8,4 90,0 86,8 2 Madita Simon 98 Juti A/B TuS Fellinghausen 25,6 M7 28,1 / 4,9 27,0 / 4,9 80,7 77,5 3 Lea Lohmann 99 Juti A/B TV Salchendorf 22,8 L5 24,5 / 1,9 24,6 / 1,9 71,9 4 Deborah Eifler 96 Juti A/B TV Dresselndorf 22,8 M5 24,1 / 2,9 24,0 / 3,1 70,9 69,0 5 Mariella Seynisch 99 Juti A/B TV Dresselndorf 20,0 M5 23,8 / 2,9 24,2 / 2,9 68,0 66,1 6 Melina Platt 99 Juti A/B TV Gosenbach 20,7 L6 22,2 / 2,5 23,1 / 1,9 66,0 65,3 7 Jenny Kluge 98 Juti A/B TV Salchendorf 27,6 M9 30,3 / 5,9 1 1,3 / 1,3 -

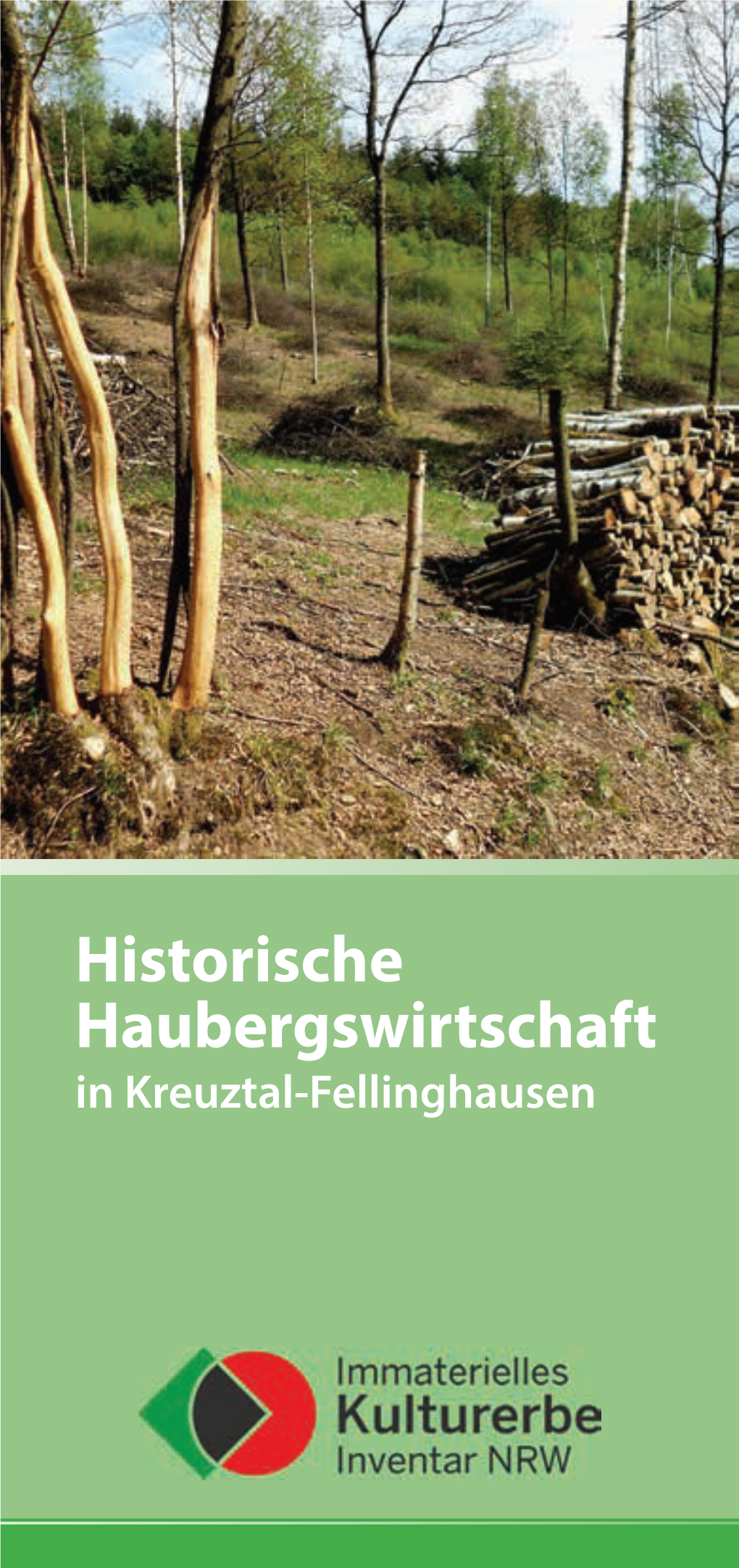

The Historical Hauberg in Kreuztal-Fellinghausen

The Historical Hauberg in Kreuztal-Fellinghausen The Haubergswirtschaft in Siegerland - A historical review The Siegen-Wittgenstein district is considered to be one of the oldest mining regions in Europe. At the same time – despite the two and a half millennia-old tradition in ore mining and iron smelting – it is one of the most scenic and ecologically intact Landscape areas in North Rhine-Westphalia. A total of 747 km² of areas under nature conservation or landscape protection with numerous rare animal and plant species provide living evidence of this, which is important for the functioning of the natural balance. Agriculture and forestry play a decisive role in the fact that the environment in Siegen-Wittgenstein is still in a good state. Since the district of Siegen-Wittgenstein is the most wooded district in Germany with around 70% forest area, forestry in particular has always been of great importance to this region. Of course, the forests in Siegerland and Wittgenstein were used for economic purposes as well as in other regions of Germany and Europe. The high demand for wood and charcoal for iron smelting had forced a very intensive use of the Siegerland forest. Therefore, rules have been adopted already in the 16th century, to cut only as much wood as could regrow (first sustainability rules). For a long time now, it has also been an obligation for people living here to take into account not only the use of natural resources but also their functioning and protection, thereby creating the conditions for the continued viability of natural resources. As a result of this endeavor, the "Siegerländer Haubergswirtschaft" developed as a highly developed special form of coppice forest management with intermediate agricultural use, which for centuries shaped the face of the forests of the Siegerland. -

01/01 Ev. Kindergarten Regenbogen Bad Berleburg Im Herrengarten 9 57319 Bad Berleburg 07/01 AWO Kindergarten Kredenbach Kredenbach Martinshardtstr

01/01 Ev. Kindergarten Regenbogen Bad Berleburg Im Herrengarten 9 57319 Bad Berleburg 07/01 AWO Kindergarten Kredenbach Kredenbach Martinshardtstr. 16 57223 Kreuztal 01/02 Ev. Kindergarten Senfkorn Bad Berleburg Am Sengelsberg 25 57319 Bad Berleburg 07/02 Alternative Lebensräume GmbH Löwenzahn Eichen Am Sportplatz 9 57223 Kreuztal 01/03 Ev. Kindergarten Zwergenland Girkhausen Osterweg 2 57319 Bad Berleburg 07/03 AWO Kindergarten Südstraße Kreuztal Südstr. 15 57223 Kreuztal 01/04 AWO Kindergarten Aue Aue Sehlbergweg 7 57319 Bad Berleburg 07/04 Ev. Kindergarten Mühlbergsiedlung Buschhütten Zum Küchenwald 27 57223 Kreuztal 01/05 AWO Kindergarten Wingeshausen Wingeshausen Kirchplatz 4 57319 Bad Berleburg 07/05 Ev. Kindergarten (FZ) Fellinghausen Hermann-Manskopf-Weg 5 57223 Kreuztal 01/06 AWO Kindergarten Pusteblume (FZ-Verbund) Bad Berleburg Berliner Str. 50 57319 Bad Berleburg 07/06 Städt. Kindergarten Hessengarten Kreuztal Hessengarten 32 57223 Kreuztal 01/07 AWO Kindergarten Elsoff Elsoff Unterm Heiligenberg 2 a 57319 Bad Berleburg 07/07 AWO Kindergarten Littfeld II Littfeld II Adolf-Wurmbach-Str. 8 57223 Kreuztal 01/08 AWO Kindergarten Diedenshausen Diedenshausen Zum Eichbach 3 57319 Bad Berleburg 07/08 Städt. Kindergarten Osthelden Osthelden Alter Weg 62 57223 Kreuztal 01/09 AWO Kindergarten Schwarzenau Schwarzenau Zum Sportplatz 9 57319 Bad Berleburg 07/09 Städt. Kindergarten Fritz-Erler-Siedlung (FZ) Kreuztal Anemonenweg 11 57223 Kreuztal 01/10 AWO Kindergarten Arfeld Arfeld Kreuzstr. 6 57319 Bad Berleburg 07/10 Städt. Kindergarten Zum Wäldchen Buschhütten Zum Wäldchen 8 57223 Kreuztal 01/11 AWO Kindergarten Berghausen Berghausen Zum Kinderzentrum 4 57319 Bad Berleburg 07/11 Städt. Kindergarten Langenau Buschhütten In der Molzkaute 2 57223 Kreuztal 01/12 Waldorfkindertagesstätte e.V. -

Vereinsheft 2017

VEREINSHEFT 2017 Inhalt Vorwort | Carlo Affronti 4 Logistik Versorgung Mein Jahresrückblick 2017 4 Entsorgung In Gedenken an 8 Niederschrift der Mitgliederversammlung | Sieghild Karohl 8 Einladung zur Jahreshauptversammlung 2018 12 Jahresrückblick 2017 | Eberhard Schreiber 13 Ergebnislisten | Horst Rüdiger Menzler 16 Jahresbericht des Jugendausschusses 2017 19 Eltern-Kind-Turnen | Daniela und Mimi 21 Mädchenturnen | Cornelia Henrich 22 Vorschulkinderturnen | Carolina, Larissa und Leonie 23 Jahresbericht Trampolinabteilung 2017 | Heidi Höchst 24 Jahresbericht Orientierungslauf 2017 | Walter Gieseler 31 Senioren Aktiv | Margot Schröder 36 Mittwochs - Kicker an der Mosel | Wolfram Bosch 37 Kurt Laukel GmbH • Siegener Str. 111 • 57223 Kreuztal – Buschütten MIttwochsfrauen in Berlin | Marion Müsse 40 02732 – 6085 • Fax 02732 – 6844 • E-Mail: [email protected] • www.kurtlaukel.de Wanderung der Mittwochsfrauen | Marion Müsse 45 Goldener Herbstausflug der Mittwochsfrauen | Susi Schicke 46 Handball Herren | Detlef Dilthey 48 Handball Jugend | Steffen Dilthey 50 Tischtennis Jahresrückblick | Klaus Peter Ley 51 Ergebnisse Tischtennis | Klaus Peter Ley 53 TT in Deutschland, Europa, Welt und Fellinghausen | Klaus Peter Ley 55 Basketball 1. Herren-Mannschaft | Carlo Affronti 58 Basketball Jugend-Mannschaft | Niklas Reuter 59 Selbstverteidigung Krav Maga | Carsten Zimmermann 60 Impressum 61 Termine 2018 | Horst Rüdiger Menzler 62 Castellan AG Landstraße 20 57223 Kreuztal Germany Telefon: 02732 55307 0 E-Mail: [email protected] Internet: www.castellan-ag.com Made in Germany Die Castellan AG ist Entwickler und Hersteller innovativer und qualitativ hochwertiger Infrastruktur-Systemlösungen. Darunter Notrufsysteme mit integriertem Defibrillator, Infoterminals und Elektro-Tankstellen (Bike&Car). Vorwort | Carlo Affronti nochmals meinen tiefen Respekt aussprechen. Auch in diesem Jahr gehen meine Ersten Worte an EUCH! Unsere uner- Doch mehr als die Leistungen der Athleten hat mich der Einsatz unse- müdlichen Helfer. -

VGWS Tarifinfo Kompakt

www.westfalentarif.de www.vgws.de Tarifi nfo Kompakt Alles Wissenwerte rund um 2018 TARIFE für Bus & Bahn Stand: 08/2018 Impressum Herausgeber VGWS Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd Spandauer Straße 36, 57072 Siegen [email protected], www.vgws.de ZWS Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd Postanschrift: Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen Besucheranschrift: St.-Johann-Straße 18, 57074 Siegen ZWSINFOLINE (01806) 50 40 30 (0,20 EUR/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 EUR/Anruf) montags – freitags von 6.00 bis 20.00 Uhr (außerhalb dieser Zeiten sprechender Fahrplan) [email protected], www.zws-online.de Konzept/Layout/Satz LUP AG • Medienproduktion Filzengraben 15–17, 50676 Köln [email protected], www.lup-ag.de Stand 08/2018 Alle Daten wurden sorgfältig recherchiert. Alle Angaben ohne Gewähr! Für Kritik und Anregungen steht Ihnen die Redaktion gerne zur Verfügung. Bildnachweise: ©NWL, ©Stadt Bad Berleburg, ©Klaus Neuser, ©Andrew Harris/Syniad Photography, ©Gemeinde Erndtebrück, ©Rosel Eckstein, ©Stadt Hilchenbach, ©Gemeinde Kirchhundem, ©Tourist-Information Lennestadt & Kirchhundem, ©Stadt Netphen, ©Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V., ©Universitätsstadt Siegen, ©Gemeindearchiv Wenden, ©Heike Dreisbach Liebe Fahrgäste, auch mit Einführung des WestfalenTarifs bleibt Bus- und Bahnfahren in Westfalen-Süd, in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein, einfach. Dank des Gemeinschaftstarifs können Sie jetzt mit nur einem Ticket die Busse und Bahnen im gesamten Verkehrsraum Westfalen nutzen. Sogar wenn Sie aus Westfalen-Süd in die Regionen Ruhr-Lippe (z.B. Lüdenscheid, Hagen, Dortmund), Münsterland (z.B. Münster), TeutoOWL (z.B. Bielefeld) und Hochstift (z.B. Paderborn) fahren, benötigen Sie nur einen Fahrschein und sind immer bequem und günstig unterwegs. Sie möchten Ihren Fahrpreis selbst ermitteln? Kein Problem – der WestfalenTarif macht es möglich! Die aktuellen Tarifgebiete sowie eine Auflistung von Verbesserungen und Anpassungenwerden zunächst für die einzelnen Städte und Gemeinden in alphabetischer Reihenfolge dargestellt. -

Lehrer3345aug2019

Anders, Otto Siegen, Dr., Gymnasiallehrer, StR, Antisemit „New-York ist heute … die Hochburg Weltjudas.“ (1938) EB 1940 Selbstaussagen: SZ, 17.9.1938 („Die frühkoloniale Bewegung und das Judentum“) https://archivdatenbank.bbf.dipf.de/actaproweb/archive.xhtml?id=Vz++++++ca139ce2-7aa9- 4f88-9e99-042472a8c509#Vz______ca139ce2-7aa9-4f88-9e99-042472a8c509 http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis- z/gesamtverzeichnis/#anders Balzer, Walther * 6.10.1904 Eifa (Kr. Frankenberg), Laasphe, ev., Austr. (1936), VS-Lehrer an der Ev. Stadtschule, Jungdo (1923-1925), Schlageter-Bund (1923-1925), Technische Nothilfe (1923- 1925), Bund völkischer Lehrer (1924), NSDAP (1925ff., Nr. 19.124), Kreispropagandal. Kr. Wittgenstein (1934-1936), „Alter Kämpfer“/Ehrenzeichen „Alte Garde“, NSLB (1933ff.), Kreisfachschaftsl. (1934ff.), „freiwillige Meldung zur SS in Polen für besondere Aufgaben“ (1940), Sonderf. im Stalag IX C (Bad Sulza) (1942-1943), im Stalag V K (Senne); nach NS- Ende von MilReg als ns-belastet interniert (bis 1948), aus Schuldienst entlassen; Entn.: III (1948), IV a (1948), IV o. VSp. (1949) LA NRW, Abt. Rheinland, NW 1.037-B VI-9.546, NW 1.127-1.566, NW 1.037-B VI-6.768 (Gustav Hoffmann); NW 1.127-1.066 (Lothar Irle); Der N-S Erzieher 5 (1937), 34; PM Horst Stolz http://archivdatenbank.bbf.dipf.de/actaproweb/archive.xhtml?id=Vz++++++6fdb4f7b-bdcd- 41b6-a902-5b34c0884625#Vz______6fdb4f7b-bdcd-41b6-a902-5b34c0884625 (? http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis- z/gesamtverzeichnis/#balzer Barich, Karl * 20.10.1901 Dortmund-Kirchderne, Dillnhütten, ev., Dr. rer. pol. h. c. (1957), VS-Lehrer, Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelslehrer (bis 1936), Verwaltungsbeamter in versch. Preisüberwachungsstellen, Geisweider Eisenwerke AG (Anteil der Zwangsarbeitskräfte 1944: 1.073 von 2.280 Beschäftigten), Prokurist, Verwaltungsl. -

Brandschutzbedarfsplan Der Stadt Kreuztal 2016 - 2020

Brandschutzbedarfsplan der Stadt Kreuztal 1 Brandschutzbedarfsplan der Stadt Kreuztal 2016 - 2020 Brandschutzbedarfsplan der Stadt Kreuztal 2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Allgemeiner Teil 4 2. Abkürzungsverzeichnis 6 3. Darstellung der rechtlichen Grundlagen 8 4. Darstellung der Aufgaben der Feuerwehr 10 5. Gefährdungspotenzial 12 5.1. Die Stadt Kreuztal 12 5.1.1. Größe, Einwohner, Stadtteile 13 5.1.2. Topographie 15 5.1.3. Verkehrsflächen, Entfernungen, Statistische Angaben 16 5.1.4. Flächen, Nutzungen in Quadratkilometer/Prozent 19 5.1.5. Übersichtskarte bauplanungsrechtlicher Innenbereich Stadt Kreuztal 20 5.1.6. Industrie-/Gewerbegebiete 21 5.1.7. Wohngebiete 22 5.1.8. Kindergärten, Schulen, Hallen, Heime und soziale Einrichtungen 23 5.1.9. Besondere Gebäude, Betriebe und Einrichtungen (§ 6 FSHG) 26 5.1.10. Waldgebiete, Naturschutzgebiete, Wassergewinnungsgebiete 28 5.1.11. Löschwasserversorgung 30 5.2. Risiken und Feuerwehreinsätze in der Stadt Kreuztal 40 5.2.1. Wohnbebauung 40 5.2.2. Gewerbe- und Industriegebiete 42 5.2.3. Waldbrände 43 5.2.4. Sonstige Gebäude und Einrichtungen 43 5.2.5. Darstellung von Risikobereichen und Gefahrenschwerpunkten 43 5.3. Zusammenfassende Betrachtung 48 5.4. Statistik über Einsätze der Feuerwehr 49 6. Schutzzielfestlegung 50 6.1. Hilfsfrist 52 6.2. Funktionsstärke 54 6.3. Erreichungsgrad 55 6.4. Schutzziele 56 7. Vergleich der Strukturen (Soll- / Ist- Vergleich) 57 7.1. Bereiche/Standortvorgaben 57 7.2. Einsatzmittel 68 7.3. Einsatzkräfte 76 Brandschutzbedarfsplan der Stadt Kreuztal 3 8. Maßnahmen 88 8.1. Feuerwehrgerätehäuser/-standorte 88 8.2. Einsatzmittel 89 8.3. Einsatzkräfte/Maßnahmen zur Sicherung des Erreichungsgrades 91 8.4. Abschließende Betrachtung 92 9. Berichtswesen 93 10. -

Entdecken Ist Einfach

Partner der Entdecken ist einfach. Entdecke kostenlose KNAX-Comics, spannende Aktionen und Ausflüge, Natur - Detektive Rabatte bei Kooperationspartnern: Komm in den KNAX-Klub deiner 2020 Sparkasse. Kinder- und Jugendveranstaltungen Anmeldung in der Filiale. www.biologische-station-siegen-wittgenstein.de Anzeige KNAX 100 x 210 mm.indd 1 31.01.2017 10:03:21 Vorwort Sonntag, den 19. April 2020 Den Fröschen und Kröten auf der Spur! Liebe Natur-Detektive, Wir spazieren durch den Frühling im Truftetal an die Teiche der „Mittelste“. schön, dass ihr in unser neues Kinder- und Jugendveranstaltungspro- Hier versammeln sich zu dieser Jahreszeit viele Frösche, Kröten und Mol- gramm „Natur-Detektive 2020“ der Biologischen Station Siegen-Wittgen- che. Wir gehen auf die Suche nach ihnen, lernen ihre Geräusche kennen stein reinschaut! und schauen uns ihre Eier und Kaulquappen an. Wir laden euch ein, mit uns auf Entdeckungsreise in die Natur zu gehen. Zeit: 14.00 - 17.00 Uhr Ihr könnt mit uns Insekten, Spinnen, Fledermäuse oder Frösche entdecken Treffpunkt: Bad Berleburg, Wanderparkplatz Trufterhain oder spannende Abenteuer als Walddetektive, Indianer oder Räuber erle- Sonstiges: Becherlupe und Kescher, wenn vorhanden, bitte ben. Vielleicht möchtet ihr mit Naturmaterialien basteln, ein Wildpflanzen- mitbringen. Gummistiefel oder Wanderstiefel sind von Vorteil, Menü kochen oder eine eigene Hütte bauen? Wir denken, es ist für alle trockene Ersatzsocken mitbringen. Bei starkem Regen fällt die etwas dabei! Veranstaltung aus Nun viel Spaß beim Auswählen! Wir freuen uns auf euch! Teilnehmer: Kinder ab 6 Jahren Leitung und Anmeldung: Felix Riedel (Mail: [email protected] oder Tel.: 02751 4270194) Euer Arno Wied Vorsitzender des Trägervereins Wichtige Hinweise zur Anmeldung und weitere Infos findet Ihr am Ende des Heftes ! Freitag, den 24. -

57339 Erndtebrück- Tus Erndtebrück

31. Erndtebrücker Volkslauf - 57339 Erndtebrück- TuS Erndtebrück männliche Jugend B - 10000m Platz Name, Vorname JG Verein Zeit 1 Seiffert, Thies-Malte 1994 VFL Bad Berleburg 00:41:17 2 Reuter, Jan 1994 TVE Netphen 00:48:04 3 Forneberg, Nico 1996 TV Büschergrund 01:01:09 männliche Jugend A - 10000m Platz Name, Vorname JG Verein Zeit 1 Birkelbach, Wilhelm-Alexander 1990 LG Wittgenstein 00:43:08 Männer - 10000m Platz Name, Vorname JG Verein Zeit 1 Tremmel, Thomas 1984 TuS Deuz 00:33:10 2 Schneider, Andre 1986 TV Büschergrund 00:35:15 3 Menn, Felix 1985 EJOT Team TV Buschütten 00:35:46 4 Hoffmann, Alexander 1986 TG Grund 00:36:22 5 Propp, Juri 1980 TuS Erndtebrück 00:36:28 6 Hesse, Daniel 1986 EJOT Team TV Buschütten 00:40:07 7 Prochnau, Dimitrie 1982 TuS Erndtebrück 00:42:22 8 Föllmer, Chris 1986 TSV Aue Wingeshausen 00:42:36 9 Neuhaus, Torsten 1982 Triathlon Team Netphen 00:42:59 10 Weber, Sebastian 1980 TuS Deuz 00:44:18 11 Schröter, Bernd 1980 TuS 08 Bilstein 00:45:38 12 Steiner, Jens 1982 Wurstekommisson Salchendorf 00:45:55 13 Kuhnert, Hans-Peter 1984 ohne Verein 00:51:30 14 Ullrich, Norman 1984 TuS 08 Bilstein 00:52:02 15 Mäge, Rene 1980 LG Wittgenstein 00:52:22 16 Eling, Jörn 1984 TVE Netphen 00:52:44 17 Leube, Marc 1983 TV Eichen 00:53:15 18 Schmidt, Christian 1980 Siegen 00:55:25 19 Osvar, Richardo 1981 MV Roland 00:57:05 Senioren M30 - 10000m Platz Name, Vorname JG Verein Zeit 1 Siebel, Dr., Jens 1976 SG Wenden 00:34:41 2 Röder, Pascal 1975 Default Verein 00:40:45 3 Plumhof, Sebastian 1979 Default Verein 00:41:46 4 Propp, Waldemar -

Landschaftsplan Kreuztal Band 1 Mit Den Festsetzungen Des Landschaftsplanes (Dazugehörende Erläuterungen Siehe Band 2)

Kreis Siegen-Wittgenstein Der Landrat Landschaftsplan Kreuztal Band 1 mit den Festsetzungen des Landschaftsplanes (dazugehörende Erläuterungen siehe Band 2) Rechtskräftig seit 10.07.2004 Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, Umweltamt, Untere Landschaftsbehörde, Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen Kreis Siegen-Wittgenstein Landschaftsplan Kreuztal – Band 1 Inhaltsverzeichnis: Seite 1. Teil Allgemeine Ausführungen für alle Landschaftspläne des Kreises Siegen- Wittgenstein................................................................................................................................ 5 1. Aufbau des Landschaftsplans ............................................................................................................... 6 2. Rechtsgrundlagen................................................................................................................................. 6 3. Abkürzungen ........................................................................................................................................ 7 4. Ziele und Inhalte der Landschaftsplanung............................................................................................. 9 5. Rechtliche Grundlagen ........................................................................................................................10 6. Entschädigungsregelung nach § 7 Landschaftsgesetz .........................................................................12 6.1 Gesetzliche Grundlagen...............................................................................................................12 -

Melanargia 19 Heft

NACHRICHTEN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT RHEINISCH-WESTFÄLISCHER LEPIDOPTEROLOGEN XIX. Jahrgang, Heft 3/4 Leverkusen, 31. Dezember 2007 Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. Verein für Schmetterlingskunde und Naturschutz mit Sitz am Aquazoo-LÖBBECKE Museum Düsseldorf Schriftleitung: GÜNTER SWOBODA, Am Weingarten 21, D-51371 Leverkusen ISSN 0941-3170 Inhalt JELINEK, K.-H.: Entdeckung einer Population von Ethmia dodecea (HAWORTH, 1828) in der Niederrheinischen Bucht (Lep., Ethmiidae) ...................................... 110 SCHÖPWINKERL, R.: Nachweis des Ulmen-Zipfelfalters Satyrium w-album (KNOCH, 1782) in Neunkirchen-Seelscheid (NRW, Bergisches Land) und einige Anmer- kungen zum Status der Art in Nordrhein-Westfalen (Lep., Lycaenidae) CCCC 112 HEMMERSBACH, A. & SCHWAN, H.: Drei Irrg'ste o er Verschleppungen am Nie er- rhein - arunter .wei Arten neu f,r Deutschlan (Lep., Noctui ae) ..................... 11D JELINEK, K.-H.: Bembecia ichneumoniformis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in er Bergbaufolgelan schaft er Nie errheinischen Bucht (Lep., Sesii ae) CC. 119 BIESENBAUM, W.: Weitere Nachweise von 1leinschmetterlingen (Microlepi optera) vom 1aiserstuhl (Ba en-W,rttemberg) ............................................................... 121 WIROOKS, L.: Ei.uchtbeobachtungen bei Caradrina (Eremodrina) gilva (DONZEL, 1837) (Lep., Noctui ae) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.. 140 Vereinsnachrichten Nachruf f,r Hans-Eoachim (FHaGoH) van Loh (E.H. Stu-e I Ch. 1ayser) CCCCCCC.. 148 Aufruf .ur Teilnahme an en 7. Europ'ischen Nachtfaltern'chten (European Moth Nights - EMN) (L. Wiroo-s) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. 147 Verleihung es Bun esver ienst-reu.es an Rainer Lechner CCCCCCCCC.. 147 Schmetterlingsschut. im Dialog auf er Trupbacher Hei e bei Siegen - Wan erer un 1in er waren ,berrascht von en vielen Du-atenfaltern (V. Fieber, R. Twar ella, P. Fasel) CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. 172 Ban 18 er Lepi opterenfauna er Rheinlan e un Westfalens erschienen (G. -

Exoten Werden Heimisch

Natur Heimat Kultur DAS MAGAZIN DER NORDRHEIN-WESTFALEN-STIFTUNG EXOTEN WERDEN HEIMISCH NR. 1 | 2018 Goodbye: Naturschutz: August Macke: Treppe ins Grüne: Die Briten Hier blüht Zu Hause beim Barmer Anlagen verlassen NRW der Enzian Expressionisten in Wuppertal Liebe Leserinnen, Andere dagegen sind sehr auffällig, weil sie entweder bunt und liebe Leser, exotisch aussehen wie die Halsbandsittiche in der Düsseldorfer INHALT Innenstadt und die Flamingos im Zwillbrocker Venn. Oder weil sie Natur und Landschaft und das sich wie Riesenbärenklau, Japanknöterich, Topinambur oder Schaufenster 4 –5 „Streuobstler“ im Märkischen Kreis 30– 32 Inventar der bei uns lebenden Spätblühende Traubenkirsche an manchen Orten massenhaft Zu entdecken in NRW: Denkmalpfad Kokerei auf Zeche Der erste Jahrgang Streuobstpädagogen Tier- und Pflanzenarten ausbreiten. Solche „invasiven“ Arten verdrängen heimische Arten Zollverein in Essen, die alte Jugendherberge im Bilsteintal ist fertig ausgebildet. wandeln sich ständig. Manche und sind für den Naturschutz eine große Herausforderung. bei Warstein und Schloss Harkotten in Sassenberg. Arten werden immer seltener oder verschwinden, andere wie Auch in den mehr als 90 Naturschutzgebieten, die der NRW-Stif- Titelthema: Exoten werden heimisch 6 –12 Wolf oder Seeadler kommen tung landesweit gehören, tauchen immer wieder neue Arten auf. Sie sind gekommen, um zu bleiben: NRW ist Heimat für wieder zurück, wenn man sie Die Mitarbeiter der Biologischen Stationen und Naturschutzvereine, exotische Tierarten geworden, die sich hier inzwischen in Ruhe lässt. Es kommen die diese Gebiete fachkundig betreuen, beobachten sehr genau, pudelwohl fühlen. aber auch ständig neue Arten wie sich die „Newcomer“ in das Zusammenspiel der vorhandenen zu uns, die es hier vorher nie gab. Vielen von ihnen ist das erst mit Lebensgemeinschaften einfügen.