Boletin Del Real Instituto De Estudios Asturianos

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Come Home To

Come home to Rural tourism in Asturias asturiastourism.co.uk 2 #RuralAsturias Introduction #RuralAsturias EDITING: SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU Design: Arrontes y Barrera Estudio de Publicidad Layout: Paco Currás Diseñadores Maps: Da Vinci Estudio Gráfico Texts: Ana Paz Paredes Translation: Morote Traducciones, SL. Photography: Front cover: Amar Hernández. Inside pages: Aitor Vega, Amar Hernández, Camilo Alonso, Carlos Salvo, Gonzalo Azumendi, Hotel 3 Cabos, Iván Martínez, Joaquín Fanjul, José Ángel Diego, José Ramón Navarro, Juan de Tury, Juanjo Arrojo, Julio Herrera, Mampiris, Miki López, Noé Baranda, Paco Currás Diseñadores, Pelayo Lacazette, Pueblosatur and own archive. Printing: Imprenta Mundo SLU D.L.: AS 03727 - 2018 © CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS asturiastourism.co.uk 1 Asturias gives so much, but it also takes a little something from travellers wanting to discover and enjoy it. It takes their astonishment and a little piece of their hearts. Every journey is the penultimate one, because, the more you get to know Asturias, the more you discover, and of course, there is always something yet to be discovered. Perhaps another cliff to admire, another river to descend in a canoe, or perhaps another beach to be enjoyed from a hang glider, another trail to be discovered... You just can’t get enough of it. It is never enough. So much greenery, so much rock, so much forest, so many ports to watch the boats coming and going, and all that cider poured in good company; all forming a series of monuments that leave those leaving with an impression of a friendly and welcoming land, like its people; always prepared to go the whole nine yards for those that love and respect it. -

Xixón. 16 #Asturiancities

Come home to Beautiful towns to visit in Asturias asturiastourism.co.uk 2 #AsturianCities Introduction #AsturianCities EDITING: SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SAU Design: Arrontes y Barrera Estudio de Publicidad Layout: Paco Currás Diseñadores Maps: Da Vinci Estudio Gráfi co Texts: Regina Buitrago Martínez-Colubi Translation: Morote Traducciones, SL. Photography: Front cover: Amar Hernández. Inside pages: Amar Hernández, Camilo Alonso, Juan de Tury, Juanjo Arrojo, Marcos Morilla, Miki López, Noé Baranda, Paco Currás, Pelayo Lacazette, Ayuntamiento de Avilés, Ayuntamiento de Oviedo, Divertia Gijón SA and own Files. Printing: Dayton SA - Dec. 19 D.L.: AS 03020-2018 © CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS asturiastourism.co.uk #AsturianCities 1 Asturias, a spectacular region. A historic The lifestyle and mild Atlantic climate of Principality located in the north of Spain. A Asturias allows Asturians and visitors to beautiful, natural tapestry coloured green, enjoy life outdoors. The three cities have blue and grey. The land with a black coal crowded areas of wide terraces, in their city mining heart. It is heaven on earth. Visiting centres as well as in their neighbourhoods. Asturias will fascinate you. It is an experience This contributes to the enjoyment of relaxing, you’ll never forget. friendly meet-ups and the feeling of living the good life that can be soaked up in this land. Its urban area is made up of three cities with a great history and personality: Avilés, Gijón/ It is easy to enjoy all of them, only twenty Xixón and Oviedo/Uviéu (the capital). -

TINÉU ARGANZA Augüera Casa Celista Casa Rancañu Casa

Determinación de los topónimos oficiales del concejo de Tineo NOMBRE OFICIAL NOMBRE OFICIAL DESDE CÓDIGO HASTA AHORA AHORA 73 00 00 TINEO TINÉU 73 01 00 ARGANZA ARGANZA 73 01 01 Agüera de Carriles Augüera Casa Celista Casa Rancañu Casa Tiadora Casa’l Patacu 73 01 02 Arganza Arganza Casa Frutos El Molín El Palaciu 73 01 03 Carriles Carriles Casa’l Diezu 73 01 04 La Llama La L.lama Casa Barrera La Cortina 73 01 05 Moure Moure 73 01 06 Rozadiella Rozadiel.la 73 01 07 Semellón de Abajo Sumión de Baxu 73 01 08 Semellón de Arriba Sumión d’Arriba Las Cruces Los Sumiones 73 01 09 Villarmóu Vil.larmóu Las Veigas 73 02 00 EL BARADAL CAMPUCALDERA 73 02 01 Baradal El Varadal Ca’l Ferreiru Ca’l Ratu 73 02 02 Campo Caldera Campucaldera 73 02 03 Llaneces de la Barca L.laneces 2 XXXUNTA AAASESORA DE TTTOPONIMIA DEL PPPRINCIPÁU D ’A’A’A STURIES La Tiera 73 02 04 Ordial de la Barca Ordial Ca Celu Ca Linu Ca Quintu Ca Roque Ca Solita Ca’l Calceteiru [d’Ordial] Ca’l Gallegu 73 02 05 La Uz La Uz 73 02 06 Vallamonte Val.lamonte La Calea La Pena La Quintana Ca Julia [de Ca’l Calceteiru Val.lamonte] Ca’l Papuxu 73 03 00 LA BARCA SOUTU 73 03 01 Agüera de la Barca Augüera 73 03 02 Bebares Bebares 73 03 03 Casares Casares Casa Pertierra Las Catuxas L.lión Trapiel.la La Viña la Ponte 73 03 04 Castiello Castiel.lu La Cabana’l Queimáu 73 03 05 Puente de Tuña El Puente Tuña 73 03 06 San Adriano San Adrianu Los Patos 73 03 07 Santa Marta Santa Marta 73 03 08 Soto de la Barca Soutu 2 3 XXXUNTA AAASESORA DE TTTOPONIMIA DEL PPPRINCIPÁU D ’A’A’A STURIES L’Ablanu La Barca -

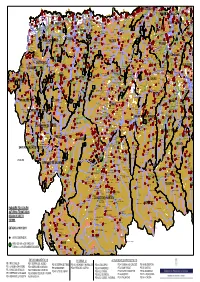

Aproximación a Las Tipologías De Las Zonas Rurales De Asturias

APROXIMACIÓN A LAS TIPOLOGÍAS DE LAS ZONAS RURALES DE ASTURIAS COMISIONADO PARA EL RETO DEMOGRÁFICO DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO Oviedo, 10 de Mayo de 2021 Gobierno del Principado de Asturias COMISIONADO PARA EL RETO DEMOGRÁFICO DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3 2. ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 4 3. ¿POR QUÉ UNA ZONIFICACIÓN DE LAS ZONAS RURALES? .................................................................. 5 4. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA AGRICULTURA: HACIA UNA AGRICULTURA FUNCIONAL ........... 6 5. METODOLOGÍA .................................................................................................................................... 9 5.1. Zonificación por parroquias.......................................................................................................... 9 5.2. Los criterios de la ley 45/2007 y su necesaria reinterpretación ................................................ 12 5.2.1. Artículo 10 de la Ley 45/2007 .............................................................................................. 12 5. 2.2. Medio físico y hábitat ......................................................................................................... 13 5.2.3. El “accidente urbano”: vinculación -

Lletres 105 (Dixital).Pdf

105 Lletres Asturianes 104 (2011): 137-151 Lletres Asturianes (LLAA) Boletín de l’Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) Direutora: Ana Mª Cano González (Presidenta de l’ALLA). Secretariu: Roberto González-Quevedo González (Secretariu de l’ALLA). Conseyu de Redaición: María-Reina Bastardas i Rufat (Universidá de Barcelona), Mer- cedes Brea (Universidá de Santiago de Compostela), Xosé Lluis García Arias (ALLA), Xosé Antón González Riaño (ALLA), Francisco Llera Ramo (ALLA), Michael Metzeltin (Universidá de Viena), José Ramón Morala Rodríguez (Universidá de Lleón), Miguel Ramos Corrada (ALLA). Conseyu Científicu Asesor: Éva Buchi (ATILF, CNRS & Universidá de Nancy), Enzo Caffarelli (Direutor de Rion), Antonio Fernández Insuela (Universidá d’Uviéu), James Fernández McClintock (Universidá de Chicago), Pilar García Moutón (Insti- tuto de la Lengua Española-CSIC), Enrique Gargallo Gil (Universidá de Barcelona), Jean Germain (Universidá Católica de Lovaina), Germán de Granda (†) (Universidá de Valladolid), Gerold Hilty (Universidá de Zürich), Àngel Huguet-Canalís (Uni- versidá de Lleida), Dieter Kremer (Universidá de Trier), Helmut Lüdtke (†) (Uni- versidá de Kiel), Carmen Muñiz Cachón (Universidá d’Uviéu), Carmen Pensado Ruiz (Universidá de Salamanca), Max Pfister (Universidá des Saarlandes), Emilio Ridruejo (Universidá de Valladolid), Mª Nieves Sánchez González de Herrero (Universidá de Salamanca), Fernando Sánchez Miret (Universidá de Salamanca), Beatrice Schmid (Universidá de Basilea), Xavier Terrado Pablo (Universidá de Lleida), Cristina Val- dés Rodríguez (Universidá d’Uviéu), Joan Veny (Universidá de Barcelona), Roger Wright (Universidá de Liverpool). Lletres Asturianes asoleya trabayos científicos orixinales que tengan como oxetu del so estudiu la llingua y la lliteratura asturianes, entendíes nun sen ampliu y na so re- llación col ámbitu románicu. -

Anexo De Centros

Cod INE Nombre de topónimo Cubiertos 33001000000 ALLANDE 5 33001010201 BERDUCEDO 94 33001010700 FIGUERINA (LA) 17 33001040101 CELON 6 33001040300 PUMAR 6 33001040400 SAN MARTIN DE BEDULEDO 1 33001060100 ARGANZUA 31 33001060201 LINARES 4 33001070100 CARCEDO DE LOMES 21 33001070300 OTERO 1 33001090100 CALEYO 12 33001090200 CERECEDA 60 33001090300 CIMADEVILLA 24 33001090800 PEÑABLANCA 34 33001091001 POLA DE ALLANDE 167 33001091301 VALBONA 23 33001091401 VILLAFRONTU 4 33001100300 BUSLAVIN 2 33001100400 EMA 4 33001100600 MURIAS 1 33001100801 SAN EMILIANO 29 33001140300 PRADIELLA 6 33001140400 SANTULLANO 26 33001140500 TAMUÑO 6 33001140601 VILLAGRUFE 20 33001160100 FIGUERAS 9 33001160200 PINIELLA 13 33001160400 VILLAVASER 40 33001170100 ABANIELLA 10 33001170200 LANTIGO 11 33001170400 SANTA EULALIA 16 33001170500 VALLE (EL) 18 33001170601 VILLAVERDE 21 33002000000 ALLER 75 33002020201 BUSTILLE 3 33002030101 CABAÑAQUINTA 1388 33002040101 BUCIELLO 13 33002040201 CABORANA 711 33002040301 CANTIQUIN 10 33002041201 PINGA (LA) 7 33002041301 PRIMAYOR (LA) 17 33002041701 SINARIEGO 6 33002090601 CASANUEVA 38 33002090901 CASTRO (EL) 49 33002091000 COLLADA (LA) 4 33002091201 CORTINA (LA) 28 33002091401 FELGUEROSA (LA) 22 33002091501 FELGUERUA 48 33002091600 FLORIDA (LA) 2 33002092000 LLANDEMIERES 2 33002092201 MOREDA 1180 33002092300 MOREDA DE ARRIBA 125 33002092401 OYANCO 829 33002092800 RAYAN 8 33002093300 TORNEROS (LOS) 6 F:\CONTRATACION 2012\PLIEGOS\PLIEGOS CONCURSO 2012\3-2012 MÚLTIPLE DE TDT AUTONÓMICO\TDT 87% Anexo VIII 33002093401 VALDEVERO 20 33002093601 -

Pitín 21-04-09

PLAN INTEGRAL DE INFANCIA AYUNTAMIENTO DE TINEO 2008-2011 El Ayuntamiento de Tineo en pleno celebrado a fecha 27 de Marzo de 2009 aprueba por unanimidad: − Plan Integral de Infancia del Municipio de Tineo. (2008-2011). − Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia. − Adhesión de Ayuntamiento de Tineo al Programa de UNICEF, Ciudades Amigas de la Infancia. − Adhesión del Ayuntamiento de Tineo al Consorcio denominado “Red Local a favor de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia”. I PLAN INTEGRAL DE INFANCIA AYUNTAMIENTO DE TINEO 2008-2011 “Planeando Juntos” Edita: Ayuntamiento de Tineo Abril 2009 ÍNDICE 1. AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................7 2. PRESENTACIÓN...............................................................................................................13 3. INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................15 4. MARCO REFERENCIAL..................................................................................................17 5. MARCO NORMATIVO. ....................................................................................................21 6. MARCO CONCEPTUAL...................................................................................................23 7. OBJETIVO GENERAL. .....................................................................................................27 8. METODOLOGÍA. ..............................................................................................................29 -

Memoria Tineo.Pdf

PROYECTO CEREZOS + BIODIVERSIDAD MEMORIA TÉCICA DEL PROYECTO ITRODUCCIÓ CEREZOS + BIODIVERSIDAD, es una iniciativa destinada a la recuperación del cerezo en el ámbito geográfico del Municipio de Tineo (Principado de Asturias). El cerezo, Prunus cerasus, y el guindo Prunus avium, en el asturiano de la zona Zreizar o Zreizal y Guindal o Guindar, es un frutal que tradicionalmente se ha cultivado en las tierras de este concejo desde tiempos muy remotos. Un frutal de la familia de las rosáceas, que en el municipio lo podemos encontrar desde las zonas más bajas, en torno a los 150 metros sobre el nivel del mar, a los 1.000 metros de altitud en las sierras interiores Es un árbol, que dada su temprana fructificación, resulta muy importante en la dieta de gran parte de la fauna autóctona de la Cordillera Cantábrica, desde todo tipo de aves, pasando por mamíferos (jabalí, zorro, mustélidos, oso pardo…) e insectos. Un frutal que tiene una gran capacidad de adaptación dentro de los climas templados por lo que en este territorio lo podemos encontrar en las zonas más bajas y en torno a los 800 metros de altitud Desde hace unos cuarenta años, el cerezo y sus variedades autóctonas, perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas de la comarca han venido sufriendo un franco retroceso, fruto sobre todo, de las obras de nuevas infraestructuras viarias: nuevas carreteras y caminos, ampliación de accesos, concentraciones parcelarias… ya que los frutales, y muy especialmente el cerezo, se localizaban en los bordes de las propiedades. Esta situación, junto a la introdución de variedades foráneas, raras veces adaptables, y la práctica desaparición de la técnica del “inxierto” (injerto) en las comunidades rurales, ha propiciado que el cerezo se encuentre en franco retroceso en los territorios objeto del presente proyecto con los consiguientes efectos en el paisaje y sobre todo en la biodiversidad. -

Parques 2010.Gws

LASPRA VALDREDO LLANORROZO ATALAYA (LA) SAN ADRIANO VALBONIEL NOVELLANA LAMUÑO CUDILLERO RELLAYO (EL) VILLADEMAR RIA DE PRAVIAARENA (LA) VEGARROZADAS PUERTO DE VEGA CUDILLEROPARROQUIA RANÓN SOTO DE LUIÑA PITO (EL) N-643 QUILOÑO AVILÉS BARREDO VIGO VILLAZON LLANTERO HEROS CASTAÑERAS MUMAYOR TAPIA DE CASARIEGO SOIRANA REBOR. BRAÑAR. RAICES (LA) SAN ANTONIO VIAVALEZ VEGA DE CIMA SANTA MARINA BEICIELLA ARTEDO MANTO (EL) VIÑA ORTIGUERA BUSTO BALLOTA VILLAR R. FERRERIAMONTE BARZANAS (LAS) MIRANDA CAMPOS Y SALAVE QUINTANA CADAVEDO TRONCEDO CASTAÑEDO PIÑERA PUMARIEGA (LA) VALDEPARES CABRAFIGAL TOX ESCALADA MUROS DELMUROS NALÓNCASTILLO (EL) CARRIONA (LA) MERNIES LOZA MEDAL RABEIRÒN CORTINAS SABUGO CANERO SAN CRISTOBAL TABLIZO PEPÓN TEBOYAS FRANCO (EL) ASPRA FREJULFE 632 LUIÑA PALOMA (LA) SAN PELAYO CARIDAD (LA) ANDES R. FREJULFE R. PANIZASAN COSME FLORIDA (LA) CALAMBRE HOSPITAL CANEDO VILLAR CAROYAS RESIELLAS ERA CRUZ DE ILLAS R. ANGUILEIRA SAN CRISTOBAL VEGA DE PINDOLAS TEIFAROS VILLAR CALELLA SAN MARTIN CHANO DE CANERO MAGDALENA (LA) R.CUEVAS LONGARA GUARDIA VILLAPEDRE QUENUAS VILLADEMOROS PILLARNO MOHIASRIA DE NAVIA FREAL ROZOS R. UNCIN SOMADO CANGUETA (LA) SANTAGADEA RONDA (LA) REGUERA PINIELLO ALBARDE LUARCA SOTO FOLGUERAS PIPE VILLAMIL CASARIEGO OUTEIRO CASTELLO CARTAVIO PIÑERA VILLAINCLÓNR. BARAYO BARCIA CASIELLAS ARMAYOR VILLADUN BAO Y BARAYO LAÑADA CIPIELLO 16 FERREIRA (LA) CUADRO (EL) VEGAS (LAS) PENELA VILLARGOMIL ESTELER NAVIA MATA (LA) FOYEDO PONTON PADERNE A. DEL FORCON RANON REMEDIOS (LOS) R. LLANTERO RONDIELLA (LA) COROLLOS LLAGO VILLARVIEJO PICON JARRIO POLAVIEJA PEDRERA ALMUÑA MAFALLA CORRADA (LA) ROMADOR. VILLA SAN JUAN SILVARRONDA PONTIGAS VILLEIRÓN R. DE TOL LOIS A. VIO MIUDEIRA VILLAORIL OTUR SANTIAGO FAEDO TORCE FOLGUERAS COLORADA (LA) CRUCES (LAS) R. FERRERA SAN CRISTOBAL SOTO DEL BARCO MOIRE LAGUNA (LA) VIÑA SERANTES R. -

Bopa 24-X-2017

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS NÚM. 246 DE 24-X-2017 1/31 I. Principado de Asturias • DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DECRETO 69/2017, de 11 de octubre, por el que se determinan los topónimos oficiales del Concejo de Tineo. La Ley del Principado de Asturias 1/98, de 23 de marzo, de uso y promoción del bable/asturiano, respecto a la topo- nimia, establece que los topónimos de Asturias tendrán la denominación oficial en su forma tradicional, atribuyendo al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias la competencia para determinar los topónimos de la Comunidad Autóno- ma sin perjuicio de las competencias municipales y estatales y conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen en desarrollo de la Ley, previo dictamen de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias. Cumplimentados los trámites reglamentados en el sobredicho Decreto 98/2002, de 18 de julio, procede culminar el procedimiento mediante la aprobación de la presente disposición. En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Cultura, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su re- unión de 11 de octubre de 2017, DISPONGO Artículo 1.—Determinación de los topónimos. Se determinan las formas toponímicas correspondientes al Concejo de Tineo, figurando los correspondientes listados de topónimos en el anexo, que se incorpora al presente Decreto formando parte del mismo. Artículo 2.—Denominaciones oficiales. Los topónimos determinados en el presente decreto tienen la consideración de denominaciones oficiales, sustituyen- do a las anteriormente vigentes, si las hubiere. Disposición adicional única.—Aplicación progresiva. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las Administraciones Públicas adecuarán de manera progresiva, de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y, en todo caso, al momento de su renovación, las rotulaciones en vías públicas y carreteras así como de mapas y planos oficiales a las formas toponímicas establecidas en el presente decreto. -

Iglesias, Santuarios, Capillas Y Ermitas Del Cuarto De Los Valles

INTRODUCCIÓN Pág. 1. La comarca de! Cuarto de Los Valles 7 2. Vestigios religiosos en la comarca... 8 I. PARROQUIA DE SAN MIGUEL DE BARCENA El monasterio 11 1. La iglesia 15 2. La ermita del Santo Cristo de Carbajal 22 3. La capilla de San Tirso de Comas 24 4. La capilla de Ntra. Sra. de los Remedios de Ese de San Vicente 24 5. La capilla de Ntra. Sra. del Buen Consejo de Folgueras de Comas 24 6. La capilla de San Isidro de Luciernas 25 7. La ermita de San Ramón de Olleros 25 8. La capilla de San Andrés 26 9. La capilla de San Martín de Forcallao 27 10. La capilla de San Pedro de Barcena 28 II. El santuario de San Vicente.. 29 11. PARROQUIA DE SAN ESTEBAN DE BUSTIELLO La parroquia, 33 1. La iglesia 33 2. La capilla de la Inmaculada Concepción de Anzas 34 III. PARROQUIA DE SAN MARTÍN DE CALLERAS La parroquia 37 1. La iglesia 39 El retablo 40 2. La capilla del Santo Ángel de Calleras 43 3. La capilla de Ntra. Sra. de Guadalupe de Busmeón 43 4. La ermita de San Pedro de Ese de Calleras 43 5. La capilla de San Andrés de Llaneces de Calleras 45 6. La capilla de Ntra. Sra. de la Inmaculada Concepción de La Rehollada .... 45 7. La capilla de San Antonio de Trabazo 45 8. La iglesia de San José de Fastias, aneja a San Martín de Calleras 46 La parroquia 46 La iglesia 47 IV. PARROQUIA DE SANTA MAGDALENA DE COLLADA La parroquia 49 1. -

P Icos De E U R Opa Co Rd I Ll Era C a N T Á Bric a C a N T Á

Islotes del Cabo Isla Herbosa Cabo Peñes Punta La Gabiera MAR CANTÁBRICO Peñas Cabo Punta'l Castro Punta'l Cobil PEÑAS 103 MAR CANTÁBRICO LA GRANDA 111 AS 328 AS Punta La Narvata La Punta El Sorreu El 1,9 Viodo Sabugo Punta Peñes El Monte El Llugar Punta de La Rosca GO 1 L'Aguión La Quintana Playa de Bañugues El Ferriru 3,9 Bañugues 2,5 Punta de La Campana Punta del Infierno 1,6 Cerín Vaca la de Punta Camporrundio Playa de Verdicio Cabo Negro Playa Aguilera Playa Xelaz 2,4 GO 9 GO 2 Moniello GO 1 La Mazorra 2,8 Fiame Villanueva 2,1 3,0 GO 6 La Cabaña 1,9 La Granda GO 3 Playa de Luanco 1,1 0,6 Campo Les Cabañes LLUANCO / LUANCO GO 10 Alvaré Balbín Peroño Montoril 1,2 3,0 Punta del Horno 2,8 Lloreda Samartín GO 8 0,2 de Podes GO 7 LLegua Fombona Aguabierta 1,5 La Cabrera L´ Aramar Cabo Cebes 0,9 La Vallina La Xenra 2,0 L´ Arena Antromero Punta Cabritu A Pedra del Cabo Cabo Vidiu de AS 118 TAPIA 328 AS Ayo. Vioño Susacasa AS 238 Isla de Antromero 27 TAPIA DE de Xago Playa Santolaya GO 10 3,4 Llodero Vioño GO 9 5,1 1,4 Punta de Torbas de Punta AS 239a Playa del Anguileiro CASARIEGO Punta de La Atalaya Punta Vidriera 13,0 Salines Playa del Figo del Playa Ferrera Gallega BUSCON Nieva 2,8 GO 15 2,5 2,7 La Rebudia Isla Deva GO 13 San Antonio VIDIO 75 El Viso ATALAYA Porticel 92 2,0 2,0 La Vega de Punta Romanellías Punta Malperro GO 11 Ayo.