Verbandsgemeinde Asbach Kreis Neuwied

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Stadt Linz Am Rhein

Stadt Linz am Rhein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept mit Vorbereitender Untersuchung gemäß § 141 BauGB Historischer Stadtbereich „Altstadt Linz am Rhein“ Erläuterungsbericht Bearbeitet im Auftrag der Stadt Linz am Rhein Seite 2, Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept, Historischer Stadtbereich „Altstadt Linz am Rhein“ Erläuterungsbericht, April 2016 Inhaltsverzeichnis 1. Anlass und Ziel des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes .............................6 1.1 Förderprogramm „Historische Stadtbereiche“ ...........................................6 1.2 Programmgebiet „Altstadt Linz am Rhein“................................................8 1.3 Methodik/Vorgehensweise................................................................... 11 2. Allgemeine Grundlagen .............................................................................. 12 2.1 Lage und Verkehrsanbindung ............................................................... 12 2.2 Historische Siedlungsentwicklung ......................................................... 15 2.3 Übergeordnete Planungen und Zielsetzungen .......................................... 19 3. Beteiligungsprozess ................................................................................... 25 3.1 Informationsveranstaltungen ................................................................ 25 3.2 Arbeitskreise ..................................................................................... 27 3.3 Eigentümerbefragung ......................................................................... -

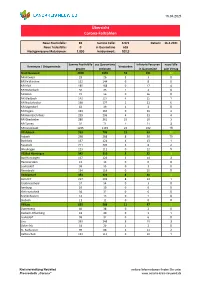

Übersicht Corona-Fallzahlen

16.04.2021 Übersicht Corona-Fallzahlen Neue Positivfälle: 83 Summe Fälle: 6.971 Datum: 16.4.2021 Neue Todesfälle: 0 in Quarantäne 618 Nachgewiesene Mutationen: 1.050 Inzidenzwert: 202,9 Summe Positivfälle aus Quarantäne Infizierte Personen neue Fälle Kommune / Ortsgemeinde Verstorben gesamt entlassen in Quarantäne zum Vortag Stadt Neuwied 2950 2659 53 291 42 NR Altwied 29 26 3 3 0 NR Feldkirchen 152 144 0 8 0 NR Irlich 185 168 0 17 4 NR Rodenbach 30 26 1 4 0 NR Block 72 56 0 16 0 NR Gladbach 142 127 4 15 1 NR Niederbieber 198 177 1 21 6 NR Segendorf 42 39 1 3 0 NR Engers 194 165 0 29 4 NR Heimbach-Weis 239 206 4 33 4 NR Oberbieber 280 261 15 19 3 NR Torney 92 71 1 21 3 NR Innenstadt 1295 1193 23 102 16 VG Asbach 769 706 15 63 17 Asbach 298 268 8 30 10 Buchholz 137 124 4 13 1 Neustadt 211 203 3 8 2 Windhagen 123 111 0 12 5 VG Bad Hönningen 342 310 3 32 3 Bad Hönningen 137 123 3 14 3 Hammerstein 13 13 0 0 0 Leutesdorf 58 55 0 3 0 Rheinbrohl 134 119 0 15 0 VG Dierdorf 353 323 8 30 1 Dierdorf 217 203 8 14 1 Großmaischeid 57 54 0 3 0 Isenburg 16 10 0 6 0 Kleinmaischeid 38 32 0 6 0 Marienhausen 14 13 0 1 0 Stebach 11 11 0 0 0 VG Linz 635 588 11 47 7 Dattenberg 40 38 0 2 0 Kasbach-Ohlenberg 41 40 0 1 1 Leubsdorf 38 32 0 6 0 Linz 263 248 8 15 3 Ockenfels 31 29 1 2 0 St. -

Sozialer Rundertisch

Sozialer Runder Tisch Sozialer Runder Tisch Wissenswertes zu Organisationen und Initiativen für die Menschen in der Verbandsgemeinde Asbach. Gefördert vom: Verbandsgemeinde Asbach Verbandsgemeinde Asbach Inhalt und Impressum Vorwort 4 Kath. Kita Maria Himmelfahrt Fernthal 17 Aufnahmemöglichkeiten 5 Kinderschutzbund Neuwied 18 Einrichtungen am Sozialen Runden Tisch 6 Lebensberatung Neuwied 19 Ambulantes Hospiz Neuwied 6 Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied) 20 Asbacher Tafel 7 Mittelpunkt Familie 21 Caritasverband Rhein-Sieg e.V. 8 Mobile Teilhaberberatung Linz 22 Caritas SSB „Rheinischer Westerwald“ 9 OJA Jugendpflege 23 Compass – Private Pflegeberatung 10 Pflegestützpunkt Asbach 24 Diakonisches Werk im Ev. Kirchenkreis Wied 11 Schulsozialarbeit an der Realschule+ Neustadt 25 Ev. Kirchengemeinde Asbach-Kircheib 12 VG Asbach – FB Soziales und Ehrenamt 26 Förderschule Albert-Schweizer-Schule 13 VG Asbach – FB Soziales und Ehrenamt – Integration 27 Frauenwürde Neuwied e.V. 14 Gleichstellungsbeauftragte der VG Asbach 15 Herausgeber: Kath. Seelsorgebereich Rheinischer Westerwald, Julia Brümmer Mehrgenerationenhaus Neustadt (Wied), Angela Muß Kath. Familienbildungsstätte Linz 16 Inhalt und Texte: Herausgeber sowie Einrichtungen 2 Gestaltung und Druck: Bert & Jörg Rahm-Drucktechnik GbR, Asbach 3 Vorwort Aufnahmemöglichkeiten Der Soziale Runde Tisch Die Aufnahme in den Sozialen Runden Tisch der Verbandsgemeinde Asbach stellt sich vor: der VG Asbach ist jederzeit möglich. In der Verbandsgemeinde Asbach engagieren sich viele Organisationen und Initia- -

Rheinland-Pfalz Landkreis Neuwied VG Rengsdorf Straßenhaus

3393500 3394000 3394500 3392500 Y 3392252.635 5602000 3393000 5602500 5603000 5603500 Y 3394956.671 X 5601499.137 X 5603913.432 =HLFKHQHUNOlUXQJ Planung W II (LQVFKQLWWVE|VFKXQJ H = 15 000 m Neigungsbrechpunkt mit %DXZHUNh %DXZHUNh Bauwerk 03 %DXZHUNh %DXZHUNh 3395000 1,500 % Angabe von Regelquerschnitte %UFNHLP=XJHGHU9HUELQGXQJV %UFNHLP=XJHHLQHV %UFNHLP=XJHGHU%Q %UFNHLP=XJHGHU. %UFNHLP=XJHGHU.. Fahrbahn mit Achse 0,700 % 1531,000 m Ausrundungshalbmesser, UDPSH%Q.EHUGLH%Q :LUWVFKDIWVZHJHVEHUGLH%QW I EHUGDV+lEDFK7DO EHUGLH%Q EHUGLH%Q 725,000 m 'DPPE|VFKXQJ /lQJVQHLJXQJXQG$EVWDQG 54PLWh)6 54RKQHh)6 ]XPQlFKVWHQ1HLJXQJV Bau-km 0+352,643 Bau-km 0+585 Bau-km 0+981,300 bis 1+090 Bau-km 1+316,850 Bau-km 2+274,052 brechpunkt KrW 100 gon LW = 108,70 m W III Wirtschaftsweg KrW 100 gon LW = 27,50 m KrW 100 gon LW = 27,50 m KrW 78 gon LW = 34,00 m KrW 84 gon LW = 29,00 m Gradientenhochpunkt BH = 2,00 m LH bis 15,40 m W II BH = 1,40 m /+P BH = 1,40 m /+P BH = 1,75 m /+P BH = 1,45 m /+P 6WUDHQQHEHQIOlFKHQ Gradiententiefpunkt NBr: 9,35 m NBr: 4,50 m NBr: 15,10 m NBr: 11,50 m NBr: 15,75 m 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 W I (LQVFKQLWWVE|VFKXQJ 1,50 3,50 3,25 3,50 1,50 1,50 3,50 3,50 1,50 Richtungsfahrbahn 12,00 8,50 W II Mittelstreifen, Achse Richtungsfahrbahn 'DPPE|VFKXQJ 3392500 Rampenquerschnitt %UFNH 6WW]ZDQG RRQ 1 RRQ 2 W II W III W III )DKUEDKQPLWhEHUKROIDKUVWUHLIHQ h)6 5603500 Immissionsschutz *HELHWHXQG)OlFKHQ 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 1,50 4,50 1,50 1,50 3,25 3,25 1,50 /lUPVFKXW]ZDQG M W :RKQEDXIOlFKH 8,00 W II 5601000 /lUPVFKXW]ZDOO M JHPLVFKWH%DXIOlFKH -

Für Die Haushaltsjahre 2020/2021 Haushaltssatzung Und Haushaltsplan Der Ortsgemeinde Rodenbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rodenbach für die Haushaltsjahre 2020/2021 Inhaltsverzeichnis Seiten 1. Haushaltssatzung 1 - 2 2. Vorbericht 3 - 13 3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 15 - 19 4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 21 - 24 5. Finanzplan B -Investitionsmassnahmen- 25 - 35 6. Produktübersicht 37 - 38 7. Produktbuch mit Beschreibungen 39 - 57 8. Ergebnishaushalt auf Produktebene 59 - 89 9. Stellenplan 91 10. Berechnung der freien Finanzspitze 92 11. Bewirtschaftungsregeln 93 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und 12. ähnlicher Vorgänge 94 13. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt 95 14. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt 96 15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 97 17. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 98 - 100 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rodenbach für die Haushaltsjahre 2020/2021 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltsjahr Festgesetzt werden 2020 2021 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 762.100,00 € 774.265,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 872.370,00 € 848.786,00 € der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf -110.270,00 € -74.521,00 € 2. im Finanzhaushalt Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -76.310,00 € -39.716,00 -

170707 Ergebnis Vrp Rewe Buchholz

Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung Ansiedlung Lebensmittel-Vollsortimenter in der Ortsgemeinde Buchholz, VG Asbach, Kreis Neuwied Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Koblenz, den 07.07.2017 Az.: 14 900-138 01 80/41 Ergebnis der vereinfachten raumordnerischen Prüfung gem. § 16 Raumordnungsgesetz (ROG) i.V.m. § 18 Landesplanungsgesetz (LPlG) für die geplante Ansiedlung eines Lebensmittel-Vollsortimenters in der Orts- gemeinde Buchholz, Verbandsgemeinde Asbach, Landkreis Neuwied Inhaltsverzeichnis Seite 1. Gegenstand der vereinfachten raumordnerischen Prüfung ........................... 2 2. Beteiligungsumfang ........................................................................................... 2 3. Zusammenfassung der Stellungnahmen ......................................................... 3 4. Grundlagen der Abwägung und raumordnerische Bewertung ................... 15 4.1 Grundsätze der Raumordnung ................................................................. 16 4.2 Erfordernisse der Landes- und Regionalplanung ................................... 17 4.2.1 Einzelhandel ...................................................................................... 17 4.2.2 Raum- und Siedlungsstruktur, Wirtschaftsstruktur ...................... 25 4.2.3 Flächeninanspruchnahme……………………………………..………..26 4.2.4 Naturschutz- und Landschaftspflege .............................................. 26 4.2.5 Immissionsschutz ............................................................................. 27 5. Ergebnis der vereinfachten -

Kreisverwaltung Neuwied, Spurensuche. Johanna Loewenherz

1 Johanna Loewenherz(1857-1937) Source: Kreisverwaltung Neuwied, Spurensuche. Johanna Loewenherz: Versuch einer Biografie; Copyright: Johanna- Loewenherz-Stiftung 2 Prostitution or Production, Property or Marriage? A Study on the Women´s Movement by Johanna Loewenherz Neuwied. Published by the author, 1895. [Öffentl. Bibliothek zu Wiesbaden, Sig. Hg. 5606] Translated by Isabel Busch M. A., Bonn, 2018 Translator´s Note: Johanna Loewenherz employs a complicated style of writing. The translator of this work tried to stay true to Loewenherz´ style as much as possible. Wherever it was convenient, an attempt was made to make her sentences easier to understand. However, sometimes the translator couldn´t make out Loewenherz´ sense even in the original German text, for instance because of mistakes made by Loewenherz herself. Loewenherz herself is not always consistent in her text; for example when using both the singular and plural forms of a noun or pronoun in the same sentence. The translator of this work further took the liberty of using the singular and plural forms of “man” and “woman” rather randomly, whenever Loewenherz makes generalising remarks on both sexes. Seeing that Loewenherz uses a lot of puns in the original text, the translator of this work explains these in the footnotes. It is to be noted that whenever Loewenherz quotes a person or from another text, the translator of this work either uses already existing translations (e.g. from Goethe´s Faust) or translated them herself. In the former case the sources of these quotes are named in footnotes. The other translations are not specifically marked. 3 A Visit to the Night Caféi What is it that drives a man to the harlot?—How can he bring himself to touch such a woman?— Allow me, Gentlemen, the wholehearted sincerity which convenience usually does not forgive a woman. -

Rheinland-Pfalz Verwaltung

Politische Bildung PULHEIM Rheinland-Pfalz - unser Land im Überblick LVermGeo Erft Verwaltung RurRheinland-Pfalz BERGISCH- Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz GEILENKIRCHEN GLADBACH für Landeszentrale Rheinland - Pfalz ÜBACH- KREUZTAL PALENBERG BERGHEIM LAND- Das Landeswappen JÜLICH FRECHEN www.lvermgeo.rlp.de GRAAF BAES- KÖLN WEILER Nordrhein-Westfalen NIEDER- Die Wappenzeichen der ehemaligen drei Kur- trägt eine „Volkskrone“, eine goldene Krone LANDE ALSDORF HÜRTH SIEGEN KERPEN fürstentümer Trier, Mainz und Pfalz - Trierer aus Weinlaub, Symbol der Volkssouveräni- KERKRADE Rur RHEIN Erftkanal Kreuz, Mainzer Rad und Pfälzer Löwe - sind tät. 1948 bestimmte der Landtag die Farben HERZOGEN- Kirchen (Sieg) im Wappen des Landes lebendig geblieben. Schwarz-Rot-Gold, Symbol für Freiheit und RATH BRÜHL ESCHWEILER Das Trierer Wappen - rotes Kreuz auf weißem Einheit, zu den Farben der Landesfahne. An TROISDORF Wahn- ALTENKIRCHEN WÜRSELEN bach- Grund - und das Mainzer Wappen - weißes das Ringen um Freiheit und Einheit unter talsperre Sieg ERFTSTADT WESSE- Wissen (WW) Kirchen Rad auf rotem Grund - sind erstmals im 13. diesen Fahnen erinnert noch heute eine alte DÜREN LING SIEGBURG (Sieg) Betzdorf Jahrhundert nachzuweisen. Der rotgekrönte und verblichene schwarz-rot-goldene Fahne AACHEN SANKT Sieg und rotbewehrte goldene Löwe auf schwar- im Plenarsaal des Landtages. Sie wurde beim STOLBERG Hamm Wissen Betzdorf Herdorf AUGUSTIN HENNEF (Sieg) zem Grund war ursprünglich Wappentier der Hambacher Fest 1832 mitgeführt und soll -

Tätigkeitsbericht 2013 DRK-Jugendpflege in Der

Tätigkeitsbericht 2013 DRK-Jugendpflege in der Verbandsgemeinde Asbach Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. Mitternachtsgasse 4 55116 Mainz 1 _________________________________________________________________ Tätigkeitsbericht für das Jahr 2013 Inhalt 1. Rahmenbedingungen.................................................................................................................. 1 1.1 Trägerschaft ............................................................................................................................ 1 1.2 Personelle Besetzung ............................................................................................................. 1 1.3 Konzept der Jugendpflege ...................................................................................................... 2 2. Arbeitsschwerpunkte.................................................................................................................. 2 2.1 Offene Jugendarbeit................................................................................................................ 2 2.1.1 Offene Jugendtreffs.......................................................................................................... 2 2.1.1.1 Jugendtreff Asbach.................................................................................................... 2 2.1.1.2 Jugendtreff Neustadt (Wied)...................................................................................... 3 2.1.1.3 Teenietreff Kölsch-Büllesbach.................................................................................. -

Der Museums-Finder. Rhein-Wied

DER MUSEUMS-FINDER. RHEIN-WIED. Die LEADER-Region RHEIN-WIED Neustadt 08 (Wied) 01 02 03 04 05 Unkel 06 07 Breitscheid 09 Waldbreitbach Linz am Rhein 11 12 10 13 14 15 Bad Hönningen 16 Rengsdorf 17 Neuwied Andernach 2 LAG Rhein-Wied INHALT Seite Die Region 4 01 Heimatmuseum Rheinbreitbach 6 02 Kupfererz-Aufbereitungsanlage 7 03 Gefängnisturm Unkel 8 04 Luftschutzbunker im alten Rathaus der Stadt Unkel 9 05 Willy-Brandt-Forum 10 06 Neutor der Herrlichkeit Erpel 12 07 Theater im Tunnel 13 08 Dorfmuseum Vettelschoß 14 09 Burg Linz am Rhein 15 10 Dorfmuseum Dattenberg 16 11 Handwerksmuseum & Ölmühle Waldbreitbach 17 12 Krippen- und Bibelmuseum Waldbreitbach 18 13 Präsentation M. Rosa Flesch 19 14 Dorfmuseum Niederbreitbach 20 15 Heimatmuseum „Das Hohe Haus“ Bad Hönningen 21 16 RömerWelt am Caput Limes 22 17 Leutesdorfer Dorfmuseum 24 Touristen-Information 26 3 DER WEG IN DIE REGION Der touristisch meist genutzte Weg in unse- Sprung bis zum Ballungsraum Koblenz/ re Region verläuft in Nord-Süd Richtung, Neuwied ist. Auch großräumig betrachtet beginnend in unmittelbarer Nähe des Bal- ist die Verkehrslage der Region Rhein-Wied lungsraums Köln/Bonn in der Verbandsge- hervorragend: Die Bundesautobahnen A3 meinde Unkel. Hierhin gelangen Sie auch Köln - Frankfurt sowie A61 Krefeld - Lud- von der anderen Rheinseite dank der Perso- wigshafen sind über die Bundesstraße B42 nen- und Radfähre Remagen - Erpel. Weiter entlang des Rheins sehr gut zu erreichen. geht es in die Verbandsgemeinde Linz am Die Nähe zu den internationalen Flughäfen Rhein, in die Sie dank der Personen- und Köln/Bonn, Frankfurt und Düsseldorf ergän- Autofähre Linz – Kripp auch mit dem PKW zen den Standort optimal. -

Chronik Der Feuerwehr Bad Hönningen

Chronik der Feuerwehr Bad Hönningen 1900 Mai. Bürgermeister Jakob Conrad gründet die Freiwillige Feuerwehr Hönningen, der zu Beginn 22 Mitglieder angehören. Bertram Rüssel wird der erste Wehrführer, damals Oberführer genannt. Unterkunft für die Freiwillige Feuerwehr bleibt, wie schon für die Pflichtfeuerwehr, das Spritzenhaus am Marktplatz. 1900 Die Wehr gliedert sich in drei Abteilungen. Hierzu zählen die Steiger, die Hydrantenabteilung (oder Spritzenmannschaft) sowie die Hilfs- und Absperrungsabteilung (oder Ordnungsmannschaft). 1902 Juni. Die Wehr veröffentlicht ihre Statuten, die zugleich das älteste vorliegende Schriftstück der Freiwilligen Feuerwehr Hönningen sind. 1903 Franz Both wird der zweite Wehrführer in der Geschichte der Wehr. Er übernimmt das Amt von Vorgänger Bertram Rüssel. 1906 Umzug vom Spritzenhaus am Marktplatz ins neue Gerätehaus an der neuerbauten Schule in der Kaiser-Wilhelmstraße (heute Bischof- Stradmann-Straße). 1907 Zu Übungszwecken wird auf dem Schulhof ein Steigerturm errichtet. 1908 Zur Ausrüstung der Wehrmänner gehören Helme, Mützen, Drillich- und Tuchröcke, Koppel, Steigergurte mit Karabinerhaken, Steigerleinen und Hammerbeile. 1908 Aufstockung der Wehr durch Bürgermeister Görtz von 22 auf 30 Mann. 1908 Der Vorstand beschließt, daß Mitglieder der Werkfeuerwehr der Chemischen Fabrik nicht gleichzeitig der Freiwilligen Feuerwehr angehören dürfen. 1914 Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges schrumpft die Wehr auf 11 Mitglieder zusammen. 1918 Im Ersten Weltkrieg müssen mit Heinrich Schmitz und Franz Hornung zwei Kameraden der Wehr ihr Leben lassen. 1919 September. Zum ersten Mal nach dem Ersten Weltkrieg findet sich die Wehr wieder zusammen. Man stellt Beschädigungen an den Feuerwehrgeräten fest. Diese sind während des Krieges aufgrund der Einquartierung der amerikanischen Streitkräfte aus ihrem Depot genommen worden. Johann Krämer wird der dritte Wehrführer in der Geschichte der Wehr. -

Historischer Bergbau in Rheinbreitbach

Rheinbreitbach Stiftung der Familie Breidbach Historischer Bergbau zurück gehen, weil ein Altarbild Übersichtskarte Bad Honnef / Rheinbreitbach / Unkel entdecken deren Wappen trägt. Alljährlich in Rheinbreitbach Quelle: www.openstreetmap.org fi ndet neben der Kirmes wieder 1 Burg der Herren von die Pferdesegnung am Geburts- 2 3 1 4 Breitbach tag des Heiligen statt. 4 Obere Burg Die Bergrücken im Osten von Erst vor zwei Jahren wurde der Rheinbreitbach sind seit alters her frühere Sitz der Herren von Breid- bekannt für ihre Kupfererzvorkom- bach, die Ruine der Wasserburg Das oberhalb der früheren Burg men. Die wichtigsten waren die in der Ortsmitte, als Bodendenk- der Breidbacher gelegene herr- über viele Jahrhunderte betriebe- mal gesichert. Nach dem Aus- schaftliche Anwesen hat deren nen Bergwerke Virneberg und St. sterben der Hauptlinie verfi el Rolle übernommen. Das Mittelteil Marienberg. Im 19. Jahrhundert der Stammsitz zunehmend und des 1992 von der Ortsgemeinde wurden in den Halden des Virne- wurde schließlich abgerissen. erworbene Gebäude lässt sich auf bergs immer wieder römische Mün- Das Bewusstsein für den Wert der das späte Mittelalter zurückfüh- zen aus der Zeit von Christi Geburt Ortsgeschichte war damals leider ren. Heute ist die „Obere Burg“ der bis 330 n.Chr. gefunden. Das deutet noch nicht entwickelt. Dem histo- Sitz der kleinen Gemeindeverwal- darauf hin, dass der bis an die Erd- rischen Eindruck kommen das ge- tung. Dank eines Förderkreises ist oberfl äche tretende mächtige Erz- pfl egte Gesindehaus im Norden sie inzwischen kulturelles Zent- gang bereits vor 2000 Jahren abge- und die schrittweise erneuerte rum der Gemeinde. Die Burg war baut wurde. Die wirtschaftliche B Fachwerkfassade der Westerwald- im 17.