Céphalanthère D'austin,Cephalanthera Austiniae

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

November December 2010 Vol 67.3 Victoria Natural

NOVEMBER DECEMBER 2010 VOL 67.3 VICTORIA NATURAL HISTORY SOCIETY The Victoria Naturalist Vol. 67.3 (2010) 1 Published six times a year by the SUBMISSIONS VICTORIA NATURAL HISTORY SOCIETY, P.O. Box 5220, Station B, Victoria, BC V8R 6N4 Deadline for next issue: December 1, 2010 Contents © 2010 as credited. Send to: Claudia Copley ISSN 0049—612X Printed in Canada 657 Beaver Lake Road, Victoria BC V8Z 5N9 Editors: Claudia Copley, 250-479-6622, Penelope Edwards Phone: 250-479-6622 Desktop Publishing: Frances Hunter, 250-479-1956 e-mail: [email protected] Distribution: Tom Gillespie, Phyllis Henderson, Morwyn Marshall Printing: Fotoprint, 250-382-8218 Guidelines for Submissions Opinions expressed by contributors to The Victoria Naturalist Members are encouraged to submit articles, field trip reports, natural are not necessarily those of the Society. history notes, and book reviews with photographs or illustrations if possible. Photographs of natural history are appreciated along with VICTORIA NATURAL HISTORY SOCIETY documentation of location, species names and a date. Please label your Honorary Life Members Dr. Bill Austin, Mrs. Lyndis Davis, submission with your name, address, and phone number and provide a Mr. Tony Embleton, Mr. Tom Gillespie, Mrs. Peggy Goodwill, title. We request submission of typed, double-spaced copy in an IBM compatible word processing file on diskette, or by e-mail. Photos and Mr. David Stirling, Mr. Bruce Whittington slides, and diskettes submitted will be returned if a stamped, self- Officers: 2009-2010 addressed envelope is included with the material. Digital images are PRESIDENT: Darren Copley, 250-479-6622, [email protected] welcome, but they need to be high resolution: a minimum of 1200 x VICE-PRESIDENT: James Miskelly, 250-477-0490, [email protected] 1550 pixels, or 300 dpi at the size of photos in the magazine. -

Willi Orchids

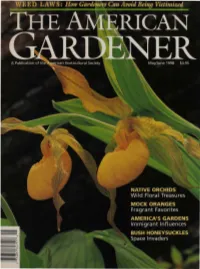

growers of distinctively better plants. Nunured and cared for by hand, each plant is well bred and well fed in our nutrient rich soil- a special blend that makes your garden a healthier, happier, more beautiful place. Look for the Monrovia label at your favorite garden center. For the location nearest you, call toll free l-888-Plant It! From our growing fields to your garden, We care for your plants. ~ MONROVIA~ HORTICULTURAL CRAFTSMEN SINCE 1926 Look for the Monrovia label, call toll free 1-888-Plant It! co n t e n t s Volume 77, Number 3 May/June 1998 DEPARTMENTS Commentary 4 Wild Orchids 28 by Paul Martin Brown Members' Forum 5 A penonal tour ofplaces in N01,th America where Gaura lindheimeri, Victorian illustrators. these native beauties can be seen in the wild. News from AHS 7 Washington, D . C. flower show, book awards. From Boon to Bane 37 by Charles E. Williams Focus 10 Brought over f01' their beautiful flowers and colorful America)s roadside plantings. berries, Eurasian bush honeysuckles have adapted all Offshoots 16 too well to their adopted American homeland. Memories ofgardens past. Mock Oranges 41 Gardeners Information Service 17 by Terry Schwartz Magnolias from seeds, woodies that like wet feet. Classic fragrance and the ongoing development of nell? Mail-Order Explorer 18 cultivars make these old favorites worthy of considera Roslyn)s rhodies and more. tion in today)s gardens. Urban Gardener 20 The Melting Plot: Part II 44 Trial and error in that Toddlin) Town. by Susan Davis Price The influences of African, Asian, and Italian immi Plants and Your Health 24 grants a1'e reflected in the plants and designs found in H eading off headaches with herbs. -

SOUTH COAST CONSERVATION PROGRAM Protecting and Restoring at Risk Species and Ecological Communities on BC’S South Coast

British Columbia’s Coast Region Species and Ecological Communities of Conservation Concern SOUTH COAST CONSERVATION PROGRAM Protecting and Restoring at Risk species and Ecological Communities on BC’s South Coast SPECIES PROFILE: Phantom Orchid (Cephalanthera austiniae), Family Orchidaceae “orchids” Status Global: G4 Provincial: S2 SARA: 1-Threatened BC List: Red A member of the family Orchidaceae (“orchids”), phantom or “snow” orchid as it is sometimes referred to is the only species of the genus Cephalanthera found outside of Europe and Asia. A “myco-heterotrophic” species it lacks chlorophyll and is unable to photosynthesize. Phantom orchid obtains nutrients through a three-way partnership with fungi in the family Thelophoraceae and a tree species (presently unidentified). To facilitate this unique and complex relationship, the majority of the plants structure is underground; exact occurrences and distribution can be variable and difficult to predict from year to year as conditions change. As well plants may become dormant for a period of time making definitive distribution and occurrence locations problematic. Phantom Orchid Characteristics Height up to 65 cm. Phantom orchid is a white, non-photosynthetic, (things to look for) rhizomatous perennial. Flowering stems have 5-20 vanilla scented white flowers, each with a yellow gland on the lower lip. The 2-5 bract-like leaves are present along the stem. The stems turn yellowish or brownish as they age. After flowering, dry, seed-bearing capsules may form. Indian pipe (Monotropa uniflora) is a similar looking, white, non- Looks like (Similar) photosynthetic perennial that occurs in the same types of habitats as phantom orchid. The two species can easily be distinguished because phantom orchid has numerous upright flowers on each stem and the flowers bear a yellow gland on the lower petal. -

Phylogeny, Character Evolution and the Systematics of Psilochilus (Triphoreae)

THE PRIMITIVE EPIDENDROIDEAE (ORCHIDACEAE): PHYLOGENY, CHARACTER EVOLUTION AND THE SYSTEMATICS OF PSILOCHILUS (TRIPHOREAE) A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of the Ohio State University By Erik Paul Rothacker, M.Sc. ***** The Ohio State University 2007 Doctoral Dissertation Committee: Approved by Dr. John V. Freudenstein, Adviser Dr. John Wenzel ________________________________ Dr. Andrea Wolfe Adviser Evolution, Ecology and Organismal Biology Graduate Program COPYRIGHT ERIK PAUL ROTHACKER 2007 ABSTRACT Considering the significance of the basal Epidendroideae in understanding patterns of morphological evolution within the subfamily, it is surprising that no fully resolved hypothesis of historical relationships has been presented for these orchids. This is the first study to improve both taxon and character sampling. The phylogenetic study of the basal Epidendroideae consisted of two components, molecular and morphological. A molecular phylogeny using three loci representing each of the plant genomes including gap characters is presented for the basal Epidendroideae. Here we find Neottieae sister to Palmorchis at the base of the Epidendroideae, followed by Triphoreae. Tropidieae and Sobralieae form a clade, however the relationship between these, Nervilieae and the advanced Epidendroids has not been resolved. A morphological matrix of 40 taxa and 30 characters was constructed and a phylogenetic analysis was performed. The results support many of the traditional views of tribal composition, but do not fully resolve relationships among many of the tribes. A robust hypothesis of relationships is presented based on the results of a total evidence analysis using three molecular loci, gap characters and morphology. Palmorchis is placed at the base of the tree, sister to Neottieae, followed successively by Triphoreae sister to Epipogium, then Sobralieae. -

Vascular Plants of Santa Cruz County, California

ANNOTATED CHECKLIST of the VASCULAR PLANTS of SANTA CRUZ COUNTY, CALIFORNIA SECOND EDITION Dylan Neubauer Artwork by Tim Hyland & Maps by Ben Pease CALIFORNIA NATIVE PLANT SOCIETY, SANTA CRUZ COUNTY CHAPTER Copyright © 2013 by Dylan Neubauer All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without written permission from the author. Design & Production by Dylan Neubauer Artwork by Tim Hyland Maps by Ben Pease, Pease Press Cartography (peasepress.com) Cover photos (Eschscholzia californica & Big Willow Gulch, Swanton) by Dylan Neubauer California Native Plant Society Santa Cruz County Chapter P.O. Box 1622 Santa Cruz, CA 95061 To order, please go to www.cruzcps.org For other correspondence, write to Dylan Neubauer [email protected] ISBN: 978-0-615-85493-9 Printed on recycled paper by Community Printers, Santa Cruz, CA For Tim Forsell, who appreciates the tiny ones ... Nobody sees a flower, really— it is so small— we haven’t time, and to see takes time, like to have a friend takes time. —GEORGIA O’KEEFFE CONTENTS ~ u Acknowledgments / 1 u Santa Cruz County Map / 2–3 u Introduction / 4 u Checklist Conventions / 8 u Floristic Regions Map / 12 u Checklist Format, Checklist Symbols, & Region Codes / 13 u Checklist Lycophytes / 14 Ferns / 14 Gymnosperms / 15 Nymphaeales / 16 Magnoliids / 16 Ceratophyllales / 16 Eudicots / 16 Monocots / 61 u Appendices 1. Listed Taxa / 76 2. Endemic Taxa / 78 3. Taxa Extirpated in County / 79 4. Taxa Not Currently Recognized / 80 5. Undescribed Taxa / 82 6. Most Invasive Non-native Taxa / 83 7. Rejected Taxa / 84 8. Notes / 86 u References / 152 u Index to Families & Genera / 154 u Floristic Regions Map with USGS Quad Overlay / 166 “True science teaches, above all, to doubt and be ignorant.” —MIGUEL DE UNAMUNO 1 ~ACKNOWLEDGMENTS ~ ANY THANKS TO THE GENEROUS DONORS without whom this publication would not M have been possible—and to the numerous individuals, organizations, insti- tutions, and agencies that so willingly gave of their time and expertise. -

Woodard Bay Natural Resources Conservation Area Vascular Plant List

Woodard Bay Natural Resources Conservation Area Vascular Plant List Courtesy of DNR staff and the Washington Native Plant Society. Nomenclature follows Flora of the Pacific Northwest 2nd Edition (2018). * - Introduced Genus/Species Common Name Plant Family Abies grandis Grand fir Pinaceae Acer circinatum Vine maple Sapindaceae Acer macrophyllum Bigleaf maple Sapindaceae Achillea millefolium Common yarrow Asteraceae Achlys triphylla Vanilla leaf Berberidaceae Actaea rubra Baneberry Ranunculacae Adenocaulon bicolor Path finder, trail plant Asteraceae Adiantum aleuticum (A. pedantum) Northern maidenhair fern Pteridaceae Agrostis exarata Spike bentgrass Poaceae Aira caryophyllea* Silver hairgrass Poaceae Amelanchier alnifolia Western serviceberry, saskatoon Rosaceae Anaphalis margaritacea Pearly everlasting Asteraceae Anthemis cotula* Stinking chamomile, mayweed chamomile Asteraceae Aquilegia formosa Red columbine Ranunculaceae Arbutus menziesii Pacific madrone Ericaceae Arctostaphylos uva-ursi Kinnikinnick Ericaceae Arctium minus* Common burdock Asteraceae Arum italicum* Italian arum Araceae Asarum caudatum Wild ginger Aristolochiaceae Athyrium filix-femina Common lady fern, northern lady fern Athyriaceae Atriplex patula* Saltbush, spearscale Amaranthaceae Bellis perennis* English lawn daisy Asteraceae Mahonia aquifolium Tall Oregon grape Berberidaceae Mahonia nervosa Dull Oregon-grape, Low Oregon-grape Berberidaceae Struthiopteris spicant Deer fern Blechnaceae Brassica nigra* Black mustard Brassicaceae Bromus spp** Brome grasses Poaceae -

1 Plants Without Green Leaves and Stems………………..………………………………

James P. Riser II – Idaho/WesternWA Orchid Workshop INPS 7 March 2009 - 1 - Key to Orchidaceae genera of Idaho and western Washington: 1 Plants without green leaves and stems………………..………………………………... 2 1 Plants with green leaves and green stems…………………...…………………………. 3 2 Plants pure white with yellow spot on lip…………………….. Cephalanthera austiniae 2 Plants reddish, yellowish, or greenish (if white, no yellow spot on lip)…... Corallorhiza 3 Lip an inflated sac-like pouch……………………………………………... Cypripedium 3 Lip not an inflated sac-like pouch……………………………………………………… 4 4 Lip with a slender to saccate spur at base……………………………………………… 5 4 Lip lacking a spur……………………………………………………………………… 7 5 Leaves present at flowering; sepals with 3+ nerves…………………………………… 6 5 Leaves generally withering at flowering; sepals with 1 nerve…………………. Piperia 6 Lip trifid, tip divided into two larger and one smaller central tooth Coeloglossum viride 6 Lip not trifid, tip not divided into three teeth………………………………. Platanthera 7 Leaves single, lip slipper-like with tuft of hair…………………………Calypso bulbosa 7 Leaves 2 or more, lip not slipper-like and lacking tuft of hair …………………………9 9 Leaves paired and +/- opposite in middle of stem. ……………………………….Listera 9 Leaves not paired in middle of stem……………….…………………………………. 11 11 Leaves in a basal rosette, evergreen, often mottled; plants with creeping rhizomes…… ………………………………………………………………………………… Goodyera 11 Leaves along stem; plants lacking creeping rhizomes………………………………. 12 12 Flowers white; inflorescence tightly spiraled; leaves linear-lanceolate……. Spiranthes 12 Flowers greenish to brownish-purple; inflorescence open; leaves lanceolate to ovate …...……………………………………………………………………………. Epipactis James P. Riser II – Idaho/WesternWA Orchid Workshop INPS 7 March 2009 - 2 - Corallorhiza 1 Sepals and petals with prominent reddish-brown stripes; lip lacking spur……. -

Dottorato Di Ricerca

Università degli Studi di Cagliari DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE Ciclo XXXI Patterns of reproductive isolation in Sardinian orchids of the subtribe Orchidinae Settore scientifico disciplinare di afferenza Botanica ambientale e applicata, BIO/03 Presentata da: Dott. Michele Lussu Coordinatore Dottorato Prof. Aldo Muntoni Tutor Dott.ssa Michela Marignani Co-tutor Prof.ssa Annalena Cogoni Dott. Pierluigi Cortis Esame finale anno accademico 2018 – 2019 Tesi discussa nella sessione d’esame Febbraio –Aprile 2019 2 Table of contents Chapter 1 Abstract Riassunto………………………………………………………………………………………….. 4 Preface ………………………………………………………………………………………………………. 6 Chapter 2 Introduction …………………………………………………………………………………………………. 8 Aim of the study…………………………………………………………………………………………….. 14 Chapter 3 What we didn‘t know, we know and why is important working on island's orchids. A synopsis of Sardinian studies……………………………………………………………………………………………………….. 17 Chapter 4 Ophrys annae and Ophrys chestermanii: an impossible love between two orchid sister species…………. 111 Chapter 5 Does size really matter? A comparative study on floral traits in two different orchid's pollination strategies……………………………………………………………………………………………………. 133 Chapter 6 General conclusions………………………………………………………………………………………... 156 3 Chapter 1 Abstract Orchids are globally well known for their highly specialized mechanisms of pollination as a result of their complex biology. Based on natural selection, mutation and genetic drift, speciation occurs simultaneously in organisms linking them in complexes webs called ecosystems. Clarify what a species is, it is the first step to understand the biology of orchids and start protection actions especially in a fast changing world due to human impact such as habitats fragmentation and climate changes. I use the biological species concept (BSC) to investigate the presence and eventually the strength of mechanisms that limit the gene flow between close related taxa. -

Chapter 8 DEMOGRAPHIC STUDIES and LIFE-HISTORY STRATEGIES

K.w. Dixon, S.P. Kell, R.L. Barrett and P.J. Cribb (eds) 2003. Orchid Conservation. pp. 137-158. © Natural History Publications (Borneo), Kota Kinabalu, Sabah. Chapter 8 DEMOGRAPHIC STUDIES AND LIFE-HISTORY STRATEGIES OF TEMPERATE TERRESTRIAL ORCIDDS AS A BASIS FOR CONSERVATION Dennis F Whigham Smithsonian Environmental Research Center, Box. 28, Edgewater, MD 21037, USA. Jo H. Willems Plant Ecology Group, Utrecht University, PO Box 800.84, NL 3508 Utrecht, The Netherlands. "Our knowledge about the lives ofindividual plants and oftheir persistence in plant communities is very incomplete, however, especially when perennial herbs are concerned" - C. 0. Tamm, 1948. Terrestrial orchids represent a wide diversity ofspecies that are characterised by an equally diverse range of life history attributes. Threatened and endangered species of terrestrial orchids have been identifed on all continents where they occur and conservation plans have been developed for some species. Even though there is a considerable amount of information on the ecology of terrestrial orchids, few species have been studied in detail and most management plans focus on habitat conservation. In this paper, we consider the diversity of terrestrial orchids and summarise information on threatened and endangered species from a global perspective. We also describe approaches to the conservation and restoration ofterrestrial orchids and develop the argument that much information is needed ifwe are to successfully conserve this diverse group ofplant species. 1. Introduction Terrestrial orchids represent a wide variety of life history types, from autotrophic evergreen to completely myco-heterotrophic species that obtain most oftheir resources from a mycobiont. Life history characteristics ofterrestrial orchids are generally well known (e.g. -

Checklist of the Vascular Plants of San Diego County 5Th Edition

cHeckliSt of tHe vaScUlaR PlaNtS of SaN DieGo coUNty 5th edition Pinus torreyana subsp. torreyana Downingia concolor var. brevior Thermopsis californica var. semota Pogogyne abramsii Hulsea californica Cylindropuntia fosbergii Dudleya brevifolia Chorizanthe orcuttiana Astragalus deanei by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson San Diego Natural History Museum and San Diego State University examples of checklist taxa: SPecieS SPecieS iNfRaSPecieS iNfRaSPecieS NaMe aUtHoR RaNk & NaMe aUtHoR Eriodictyon trichocalyx A. Heller var. lanatum (Brand) Jepson {SD 135251} [E. t. subsp. l. (Brand) Munz] Hairy yerba Santa SyNoNyM SyMBol foR NoN-NATIVE, NATURaliZeD PlaNt *Erodium cicutarium (L.) Aiton {SD 122398} red-Stem Filaree/StorkSbill HeRBaRiUM SPeciMeN coMMoN DocUMeNTATION NaMe SyMBol foR PlaNt Not liSteD iN THE JEPSON MANUAL †Rhus aromatica Aiton var. simplicifolia (Greene) Conquist {SD 118139} Single-leaF SkunkbruSH SyMBol foR StRict eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §§Dudleya brevifolia (Moran) Moran {SD 130030} SHort-leaF dudleya [D. blochmaniae (Eastw.) Moran subsp. brevifolia Moran] 1B.1 S1.1 G2t1 ce SyMBol foR NeaR eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §Nolina interrata Gentry {SD 79876} deHeSa nolina 1B.1 S2 G2 ce eNviRoNMeNTAL liStiNG SyMBol foR MiSiDeNtifieD PlaNt, Not occURRiNG iN coUNty (Note: this symbol used in appendix 1 only.) ?Cirsium brevistylum Cronq. indian tHiStle i checklist of the vascular plants of san Diego county 5th edition by Jon p. rebman and Michael g. simpson san Diego natural history Museum and san Diego state university publication of: san Diego natural history Museum san Diego, california ii Copyright © 2014 by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson Fifth edition 2014. isBn 0-918969-08-5 Copyright © 2006 by Jon P. -

Plant List As of 3/19/2008 Tanya Harvey T21S.R2E.S7 *Non-Native

compiled by Patterson Mountain Plant List as of 3/19/2008 Tanya Harvey T21S.R2E.S7 *Non-native FERNS & ALLIES Thuja plicata Cornaceae western redcedar Blechnaceae Cornus nuttallii Pacific dogwood Blechnum spicant Pinaceae deer fern Abies amabilis Cornus sericea Pacific silver fir creek, western or red osier dogwood Dennstaediaceae Abies concolor x grandis Pteridium aquilinum Ericaceae hybrid white/grand fir bracken fern Arctostaphylos nevadensis Abies grandis pinemat manzanita Dryopteridaceae grand fir Kalmia microphylla Athyrium filix-femina alpine laurel lady fern Abies procera noble fir Rhododendron macrophyllum Cystopteris fragilis Pacific rhododendron fragile fern Pseudotsuga menziesii Douglas-fir Vaccinium membranaceum Dryopteris expansa thin-leaved huckleberry mountain shield-fern Tsuga heterophylla western hemlock Vaccinium ovalifolium Polystichum imbricans oval-leaf huckleberry imbricate sword fern Taxaceae Taxus brevifolia Vaccinium parvifolium Polystichum munitum Pacific yew red huckleberry sword fern Equisetaceae TREES & SHRUBS: DICOTS Fabaceae (Leguminosae) *Cytisus scoparius Equisetum arvense Aceraceae Scotch broom common horsetail Acer circinatum Lycopodiaceae vine maple Fagaceae Chrysolepis chrysophylla Lycopodium clavatum Acer glabrum var. douglasii chinquapin ground-pine Douglas maple Quercus garryana Polypodiaceae Acer macrophyllum Oregon white oak Polypodium glycyrrhiza big-leaf maple licorice fern Berberidaceae Grossulariaceae Ribes bracteosum Polypodium hesperium Berberis aquifolium stink currant western polypody -

Vascular Plants Species Checklist

National Park Service U.S. Department of the Interior Crater Lake National Park (CRLA) Species Checklist This species list is a work in progress. It represents information currently in the NPSpecies data system and records are continually being added or updated by National Park Service staff. To report an error or make a suggestion, go to https://irma.nps.gov/npspecies/suggest. Scientific Name Common Name Vascular Plants Alismatales/Araceae [ ] Lemna minor duckweed [ ] * Lysichiton americanus skunk cabbage Alismatales/Potamogetonaceae [ ] Potamogeton pusillus var. tenuissimus Berchtold's pondweed Alismatales/Tofieldiaceae [ ] Tofieldia glutinosa Tofieldia [ ] * Tofieldia occidentalis Apiales/Apiaceae [ ] Angelica genuflexa bentleaf or kneeling angelica [ ] Heracleum lanatum Cow Parsnip [ ] Ligusticum grayi Gray's Licoriceroot, Gray's lovage, Lovage [ ] Lomatium martindalei coast range lomatium, few-fruited lomatium, Martindale's lomatium [ ] Lomatium nudicaule barestem lomatium, pestle parsnip [ ] Lomatium triternatum nineleaf biscuitroot [ ] Osmorhiza berteroi Mountain Sweet Cicely [ ] Osmorhiza depauperata blunt- fruited sweet cicely [ ] Osmorhiza purpurea purple sweet cicely, Sweet Cicely [ ] Oxypolis occidentalis Western Oxypolis, western sweet cicely [ ] Sanicula graveolens northern sanicle, Sierra sanicle [ ] Sphenosciadium capitellatum Swamp Whiteheads, swamp white-heads, woolly-head parsnip Apiales/Araliaceae [ ] Oplopanax horridus Devil's Club Asparagales/Amaryllidaceae [ ] Allium amplectens slim-leaf onion [ ] * Allium geyeri