Download This Article in PDF Format

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Determining the Classification of Vine Varieties Has Become Difficult to Understand Because of the Large Whereas Article 31

31 . 12 . 81 Official Journal of the European Communities No L 381 / 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION ( EEC) No 3800/81 of 16 December 1981 determining the classification of vine varieties THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas Commission Regulation ( EEC) No 2005/ 70 ( 4), as last amended by Regulation ( EEC) No 591 /80 ( 5), sets out the classification of vine varieties ; Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, Whereas the classification of vine varieties should be substantially altered for a large number of administrative units, on the basis of experience and of studies concerning suitability for cultivation; . Having regard to Council Regulation ( EEC) No 337/79 of 5 February 1979 on the common organization of the Whereas the provisions of Regulation ( EEC) market in wine C1), as last amended by Regulation No 2005/70 have been amended several times since its ( EEC) No 3577/81 ( 2), and in particular Article 31 ( 4) thereof, adoption ; whereas the wording of the said Regulation has become difficult to understand because of the large number of amendments ; whereas account must be taken of the consolidation of Regulations ( EEC) No Whereas Article 31 of Regulation ( EEC) No 337/79 816/70 ( 6) and ( EEC) No 1388/70 ( 7) in Regulations provides for the classification of vine varieties approved ( EEC) No 337/79 and ( EEC) No 347/79 ; whereas, in for cultivation in the Community ; whereas those vine view of this situation, Regulation ( EEC) No 2005/70 varieties -

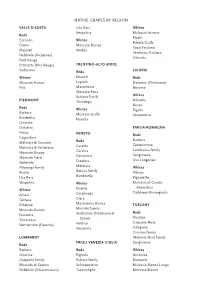

Native Grapes by Region

NATIVE GRAPES BY REGION VALLE D’AOSTA Uva Rara Whites Vespolina Malvasia Istriana Reds Picolit Cornalin Whites Ribolla Gialla Fumin Moscato Bianco Tocai Friulano Mayolet Verdea Verduzzo Friulano Nebbiolo (Picotener) Vitovska Petit Rouge Prëmetta (Prié Rouge) TRENTINO-ALTO ADIGE Vuillermin Reds LIGURIA Whites Enantio Reds Moscato Bianco Lagrein Dolcetto (Ormeasco) Prié Marzemino Rossese Moscato Rosa Schiava family Whites PIEDMONT Teroldego Albarola Bosco Reds Whites Pigato Barbera Moscato Giallo Vermentino Brachetto Nosiola Croatina Dolcetto EMILIA-ROMAGNA Freisa VENETO Reds Grignolino Barbera Malvasia di Casorzo Reds Centesimino Malvasia di Schierano Casetta Lambrusco family Moscato Bianco Corvina Sangiovese Moscato Nero Corvinone Uva Longanesi Nebbiolo Croatina Pelaverga family Molinara Whites Ruché Raboso family Albana Uva Rara Rondinella Pignoletto Vespolina Whites Malvasia di Candia Aromatica Whites Durella Trebbiano Romagnolo Arneis Garganega Cortese Glera Erbaluce Marzemina Bianca TUSCANY Moscato Bianco Moscato family Reds Nascetta Verdicchio (Trebbiano di Aleatico Timorasso Soave) Canaiolo Nero Vermentino (Favorita) Verdiso Vespaiola Ciliegiolo Colorino family LOMBARDY Malvasia Nera family FRIULI VENEZIA GIULIA Sangiovese Reds Barbera Reds Whites Croatina Pignolo Ansonica Groppello family Refosco family Biancone Moscato di Scanzo Schioppettino Malvasia Bianca Lunga Nebbiolo (Chiavennasca) Tazzelenghe Moscato Bianco Trebbiano Toscano Whites BASILICATA Vernaccia di San Gimignano Montonico Bianco Reds Pecorino Aglianico UMBRIA Trebbiano -

Atti Proceedings

QUINTO CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA E IN FORTE PENDENZA FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS ON MOUNTAIN AND STEEP SLOPE VITICULTURE Conegliano (Treviso-Veneto) – Italia 29 marzo - 1 aprile 2017 " Le viticolture estreme: valori, bellezze, alleanze, fragilità" 1 "Extreme viticulture: values, beauties, alliances, vulnerabilities” ATTI PROCEEDINGS POSTER POSTER ISBN - 9788890233036 PATRONAGE: QUINTO CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLA VITICOLTURA DI MONTAGNA E IN FORTE PENDENZA FIFTH INTERNATIONAL CONGRESS ON MOUNTAIN AND STEEP SLOPE VITICULTURE Sessione I Session I 2 Pratiche agronomiche e ambientamento climatico dei vitigni nella viticoltura di montagna Agronomic practices and varietal climate adaptation in mountain and steep slope vineyards PATRONAGE: Pre-harvest techniques to control ripening dynamic of Sauvignon blanc grapes cultivated in mountain area: first results Tononi M., Wenter A., Zanotelli D. and Andreotti C. Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Science and Technology, P.zza Universitá 5, 39100 Bolzano-Bozen, Italy Abstract The effects induced by climatic changes have become more and more evident in wine regions located in mountain areas during the last years. The trend toward an increasing warming of the temperature is determining new ripening dynamics of grape berries that often lead to excessive sugar accumulation in fruits and alcohol development in wines. This fact somehow conflicts with the actual trend of wine markets that is increasingly asking for fresh, easy-to-drink, low alcohol wines. Moreover, other important quality traits of grapes and wines such as color, aroma, acidity and pH are detrimentally affected by ripening processes that occur largely during the hottest period of the season. Against this background, we aimed with this work to investigate the potentiality of different canopy management techniques to control and postpone the ripening process of Sauvignon blanc grapes. -

Official Journal C 171 of the European Union

Official Journal C 171 of the European Union Volume 62 English edition Information and Notices 20 May 2019 Contents I Resolutions, recommendations and opinions OPINIONS European Commission 2019/C 171/01 Commission Opinion of 16y Ma 2019 relating to the plan for the disposal of radioactive waste arising from the dismantling of reactor working areas R1 and R2 of Unit 1 of the Ignalina nuclear power plant located in Lithuania ............................................................................................................... 1 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES Council 2019/C 171/02 Notice for the attention of persons and entities subject to the restrictive measures provided for in Council Decision 2013/255/CFSP and in Council Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria ................................................................................. 3 2019/C 171/03 Notice for the attention of the data subjects to whom the restrictive measures provided for in Council Decision 2013/255/CFSP, as amended by Council Decision (CFSP) 2019/806 and Council Regulation (EU) No 36/2012, as implemented by Council Implementing Regulation (EU) 2019/798 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria apply .......................................................... 4 EN European Commission 2019/C 171/04 Euro exchange rates ............................................................................................................. -

Official Journal of the European Communities 24

No L 111/8 Official Journal of the European Communities 24 . 4 . 74 REGULATION (EEC) No 925/74 OF THE COMMISSION of 17 April 1974 making a fourth amendment to Regulation (EEC) No 2005/70 on the classification of vine varieties THE COMMISSION OF THE EUROPEAN Whereas it is necessary to complete the classification COMMUNITIES, for Luxembourg by two varieties already appearing in the classification of the neighbouring French depart Having regard to the Treaty establishing the European ment and whose cultivating aptitude has been satis Economic Community ; factorily acknowledged : Having regard to the Council Regulation ( EEC ) Whereas the accession of the United Kingdom to the 816/70 ( 1 ) of 28 April 1970 laying down additional Community necessitates the completion of the provisions for the common organization of the market classification by the varieties whose cultivation is in wine as - last amended by the Regulation (EEC ) allowed in this Member State ; No 2592/73 (2 ) and in particular the second sub paragraph of paragraph 1 of Article 16 thereof; Whereas ( the opinion of the Wine Management Committee) Whereas the classification of vine varieties allowed for cultivation in the Community, as originally constituted, has been adopted by Regulation (EEC ) No 2005/70 ( 3 ) of 6 October 1970, as last amended HAS ADOPTED THIS REGULATION : by the Regulation ( EEC ) No 2244/72 ( 4 ); Whereas there are grounds to complete the classifi Article 1 cation for Germany by a variety for three Regierungs bezirke since the cultivation of this variety may be In the Annex of Regulation ( EEC ) No 2005/70, authorized following the completion of the examin title 1 , sub-title 1 , Chapter 1 ( Germany ) is modified ation of its cultivating aptitude ; as follows : Whereas from the acquired experience of several vine The vine variety 'Früher roter Malvasier' is added to varieties appearing under the list of ' authorized the list of vine varieties authorized for the Regie varieties' in the classification for certain French rungsbezirke Trier, Koblenz and Rheinhessen-Pfalz . -

Elenco Codici Varietà Vitigni

Via Adriatica Foro, 7 Eno Tecno Chimica 66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH) Tel. 085-816903 – Fax. 085-816193 Laboratorio Enochimico Autorizzato MIPAF P..IVA.: 00339500696 Enologo Anselmo Paternoster e-mail. [email protected] http://www.enotecnochimica.it Elenco delle Varietà per la sezione - I - Vitigni ad Uve da Vino Codici delle varietà 1 ABBUOTO N. 55 CARRICANTE B. 2 AGLIANICO N. 56 CASTIGLIONE N. 3 AGLIANICONE N. 57 CATANESE NERO N. 4 ALBANA B. 58 CATARRATTO BIANCO COMUNE B. 5 ALBANELLO B. 59 CATARRATTO BIANCO LUCIDO B. 6 ALBARANZEULI BIANCO B. 60 CESANESE COMUNE N. 7 ALBARANZEULI NERO N. 61 CESANESE D'AFFILE N. 8 ALBAROLA B. 62 CILIEGIOLO N. 9 ALEATICO N. 63 CLAIRETTE B. 10 ALICANTE N. 64 COCOCCIOLA B. 11 ALICANTE BOUSCHET N. 65 CODA DI VOLPE BIANCA B. 12 ANCELLOTTA N. 66 COLOMBANA NERA N. 13 ANSONICA B. 67 COLORINO N. 14 ARNEIS B. 68 CORINTO NERO N. 15 ARVESINIADU B. 69 CORTESE B. 16 ASPRINIO BIANCO B. 70 CORVINA N. 17 AVANA’ N. 71 CROATINA N. 18 AVARENGO N. 72 DAMASCHINO B. 19 BARBERA N. 73 DOLCETTO N. 20 BARBERA BIANCA B. 74 DOLCIAME B. 21 BARBERA SARDA N. 75 DOUX D’HENRY N. 22 BARSAGLINA N. 76 DURASA N. 23 BELLONE B. 77 DURELLA B. 24 BERVEDINO B. 78 ERBALUCE B. 25 BIANCAME B. 79 FALANGHINA B. 26 BIANCHETTA GENOVESE B. 80 FAVORITA B. 27 BIANCHETTA TREVIGIANA B. 81 FIANO B. 28 BIANCO D’ALESSANO B. 82 FOGLIA TONDA N. 29 BIANCOLELLA B. 83 FORASTERA B. 30 BIANCONE B. 84 FORTANA N. 32 BOMBINO BIANCO B. -

Officialjournal

Official Journal of the European Communities Volume 17 No L 111 24 April 1974 English Edition Legislation Contents I Acts whose publication is obligatory Regulation (EEC) No 924/74 of the Commission of 10 April 1974 amending Regulation (EEC) No 1061/69 of 6 June 1969 specifying methods of analysis for the implementation of Regulation (EEC) No 1059/69 1 Regulation (EEC) No 925/74 of the Commission of 17 April 1974 making a fourth amendment to Regulation (EEC) No 2005/70 on the classification of vine varieties 8 1 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period. The titles of all other Acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. 24 . 4 . 74 Official Journal of the European Communities No L 111 / 1 I (Acts whose publication is obligatory) REGULATION (EEC) No 924/74 OF THE COMMISSION of 10 April 1974 amending Regulation (EEC) No 1061/69 of 6 June 1969 specifying methods of analysis for the implementation of Regulation (EEC) No 1059/69 THE COMMISSION OF THE EUROPEAN Whereas, for practical reasons, it is necessary not COMMUNITIES , only to maintain the method of analysis mentioned above, but also to adopt a method which can give satisfaction in the above cases ; Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community ; "Whereas, in accordance with Article 4 ( 2 ) of Regu lation ( EEC) No 1059/69, the methods of analysis Having regard to Council Regulation ( EEC ) No 97/ and other technical provisions -

Official Journal of the European Communities Wines Derived from Vine Varieties Appearing in the Recommended Or Authorised Vine V

Official Journal of the European Communities 623 10.10.70 Official Journal of the European Communities No L 224/ 1 REGULATION ( EEC) No 2005/70 OF THE COMMISSION of 6 October 1970 on the classification of vine varieties THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COM wines derived from vine varieties appearing in the MUNITIES , classification of vine varieties may be considered as table wines ; Having regard to the Treaty setting up the European Economic Community; Whereas strict application of Regulation ( EEC ) No 1388/70 would, in certain cases , lead to considerable Having regard to Council Regulation ( EEC ) No difficulties, since the classification is intended to serve 816/701 of 28 April 1970 laying down additional as guidance for vine-planting ; whereas, therefore, provisions for the common organisation of the exceptions in respect of table grape varieties used by market in wine, as amended by Regulation ( EEC ) No the canning industry which are not subject to the 1253/70,2 and in particular the second subparagraph common quality standards applicable to table grapes of Article 16 ( 1 ) and Article 37 thereof ; should be allowed for a transitional period ; Whereas Article 16 ( 1 ) of Regulation ( EEC ) No Whereas the measures provided in this Regulation are 816/70 provides for a classification of vine varieties in accordance with the Opinion of the Management approved for cultivation in the Community ; whereas Committee for Wines ; those vine varieties should be classified, by administrative units or parts thereof, into HAS ADOPTED THIS REGULATION : recommended vine varieties, authorised vine varieties and provisionally authorised vine varieties ; Article 1 Whereas this classification of vine varieties should be adopted in the light of the provisions and criteria of The classification of vine varieties shall be as shown Council Regulation (EEC) No 1388/703 of 13 July, in the Annex to this Regulation . -

Allegato 1 REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DI VITE

Allegato 1 REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DI VITE (D.P.R. 24 dicembre 1969, n° 1164) SEZIONE I – vitigni ad uve da vino Codice Sinonimi riconosciuti della Denominazione varietà Annotazioni Varietà varietà 001 ABBUOTO N. 347 ABRUSCO N. 266 AGLIANICO DEL VULTURE N. 002 AGLIANICO N. GLIANICA, GLIANICO, ELLANICO, ELLENICO 003 AGLIANICONE N. 004 ALBANA B. 005 ALBANELLO B. 006 ALBARANZEULI BIANCO B. 007 ALBARANZEULI NERO N. 008 ALBAROLA B. (26) BIANCHETTA GENOVESE B. 267 ALBAROSSA N. 009 ALEATICO N. 011 ALICANTE BOUSCHET N. 010 ALICANTE N. (51)CANNONAU, * Ai soli fini della designazione dei vini DO e (236) TOCAI ROSSO N., IGT della Provincia di Perugia CANNONAO, GARNACHA TINTA, GRANACCIA, GRENACHE, GUARNACCIA, GAMAY* 315 ALIONZA B. 012 ANCELLOTTA N. LANCELLOTTA 013 ANSONICA B. INZOLIA , INSOLIA 014 ARNEIS B. 015 ARVESINIADU B. 016 ASPRINIO BIANCO B. 017 AVANA' N. 018 AVARENGO N. 020 BARBERA BIANCA B. 019 BARBERA N. 021 BARBERA SARDA N. 022 BARSAGLINA N. 373 BECUET N. 023 BELLONE B. CACCHIONE 024 BERVEDINO B. 025 BIANCAME B. (244) TREBBIANO TOSCANO B., BIANCHELLO 026 BIANCHETTA GENOVESE B. (8) ALBAROLA B. 027 BIANCHETTA TREVIGIANA B. 028 BIANCO D'ALESSANO B. 029 BIANCOLELLA B. JANCULILLO, JANCULELLA 030 BIANCONE B. 032 BOMBINO BIANCO B. OTTENESE, BOMBINO*, * Ai soli fini della designazione BONVINO* 033 BOMBINO NERO N. BOMBINO*, BONVINO* * Ai soli fini della designazione 3 Codice Sinonimi riconosciuti della Denominazione varietà Annotazioni Varietà varietà 034 BONAMICO N. 035 BONARDA N. UVA RARA * * Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Novara 035 BONARDA N. UVA RARA * * Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Novara 348 BONDA N. -

Principali Vitigni in Italia Pag

Principali vitigni in Italia pag. 1 INDICE AGLIANICO................... 3 CODA DI VOLPE.........13 LAMBRUSCO ALBANA ......................... 3 COLORINO...................14 MAESTRI...................... 24 ALEATICO..................... 3 CORTESE......................14 LAMBRUSCO MARANI ........................................ 24 ANCELLOTTA .............. 4 CORVINA......................14 LAMBRUSCO ANSONICA..................... 4 CROATINA...................15 SALAMMO................... 25 ARNEÌS ........................... 4 DOLCETTO ..................15 LAMBRUSCO ASPRINIO....................... 5 ENANTIO ......................15 VIADANESE................. 25 BARBERA....................... 5 ERBALUCE...................16 MACERATINO ............ 25 BELLONE....................... 5 FALAGHINA ................16 MALVASIA BIANCA LUNGA.......................... 26 BIANCAME .................... 6 FAVORITA ...................16 MALVASIA DEL LAZIO BIANCO D’ALESSANO 6 FIANO............................17 ........................................ 26 BIANCOLELLA............. 6 FORASTERA ................17 MALVASIA DI CANDIA BLANC DE MORGEX .. 7 FRANCONIA ................17 AROMATICA............... 26 BOMBINO BIANCO ..... 7 FRAPPATO...................18 MALVASIA DI CASORZO .................... 27 BOMBINO NERO.......... 7 FREISA ..........................18 MALVASIA DI BONARDA ...................... 8 GAGLIOPPO ................18 CASTELNUOVO DON BOSCO ............................ 8 GAMAY .........................19 BOSCO .......................... 27 -

Vitis Vinifera L. Germplasm Diversity: a Genetic and Ampelometric Study in Ancient Vineyards in the South of Basilicata Region (Italy)

Vitis 57, 1–8 (2018) DOI: 10.5073/vitis.2018.57.1-8 Vitis vinifera L. germplasm diversity: a genetic and ampelometric study in ancient vineyards in the South of Basilicata region (Italy) T. LABAGNARA1), C. BERGAMINI2), A. R. CAPUTO2) and P. CIRIGLIANO1) 1) CREA-VE-AR Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, Viticoltura ed Enologia Arezzo, Italy 2) CREA-VE-TUR Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, Viticoltura ed Enologia Turi, Bari, Italy Summary lowed the diffusion of many cultivars through the historic migrations of people. In "Statistics of the Naples King- The evaluation of the existing grapevine biodiversi- dom" published by G. MURAT in 1811, more than 150 grape ty in several areas still unexplored in Basilicata region varieties were collected in Lucanian area. In addition, in has been carried out. A four year's survey in ancient Ampelographic Bulletins of the Ministry of Agriculture of vineyards of Potenza was performed to investigate 1881 approximately 63 wine varieties and other 29 with grapevine biodiversity. 85 collected accessions were dual use (wine and table grapes) (DEL LUNGO et al. 2016) subjected to genetic characterization through nine mi- were reported. This precious heritage was mostly lost due crosatellite markers. A total of 42 genotypes were ob- to migration processes that contributed to increasing of tained. The comparison with national and internation- abandonet of vineyards. Nowadays, in Basilicata region, al databases allowed the identification of 26 accessions only 38 varieties (registered from 1970 to 1978) are al- corresponding to new autochthonous genotypes and lowed for cultivation in the official regional list and other minor/local cultivars, in addition 16 international and 19 varieties are under observation (Tab. -

Umbria: Introduction, Geography, and Terroir

9/17/2018 Umbria: Introduction, Geography, and Terroir Unknown Italy Summit Part Three Umbria 43°N 1 9/17/2018 Umbria Tiber River Totally Landlocked! Plains Chiascio River of Gubbio Marche Lake Trasimeno Tuscany . Assisi The Tiber Umbrian Valley Valley Apennines Nera River Paglia River . Monte Vettore Topino River 2,476 m (8,123 ft) . Orvieto Spoleto Tiber Plains Valley of Terni Lazio Terroir: Umbria Totally landlocked—most areas between 90 and 120 miles (145 to 190 km) from the sea Bordered on the east by the Apennine Mountains Extending westward towards Lazio and Tuscany = rolling hills interspersed with wide river basins and small, isolated depressions (plains) Typical Climate: Eastern portions: Continental (with snow in winter) Western portions: Warm Mediterranean Precipitation: Perugia: 800 to 900 mm (31–35 inches) Annual Orvieto: 700 to 800 mm (28–31 inches) Annual The Umbria IGT covers the entire area and allows for the production of a wide range of wines Principal White Grape Varieties: Grechetto, Trebbiano Toscana (Procanico) Other Approved White Grape Varieties: Bellone, Biancame, Bombino Bianco, Chardonnay, Drupeggio (Canaiolo Bianco) Falanghina, Fiano, Friulano, Garganega, Gewürztraminer, Greco, Maceratino, Malvasia, Manzoni Bianco, Montonico Bianco, Moscato, Mostosa, Müller-Thurgau, Passerina, Pecorino, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Sauvignon Blanc, Semillon, Sylvaner Verde, Verdello, Verdicchio, Vermentino, Vernaccia, Viognier, Welschriesling (Riesling Italico) Principal Red Grape Varieties: Sangiovese, Sagrantino,