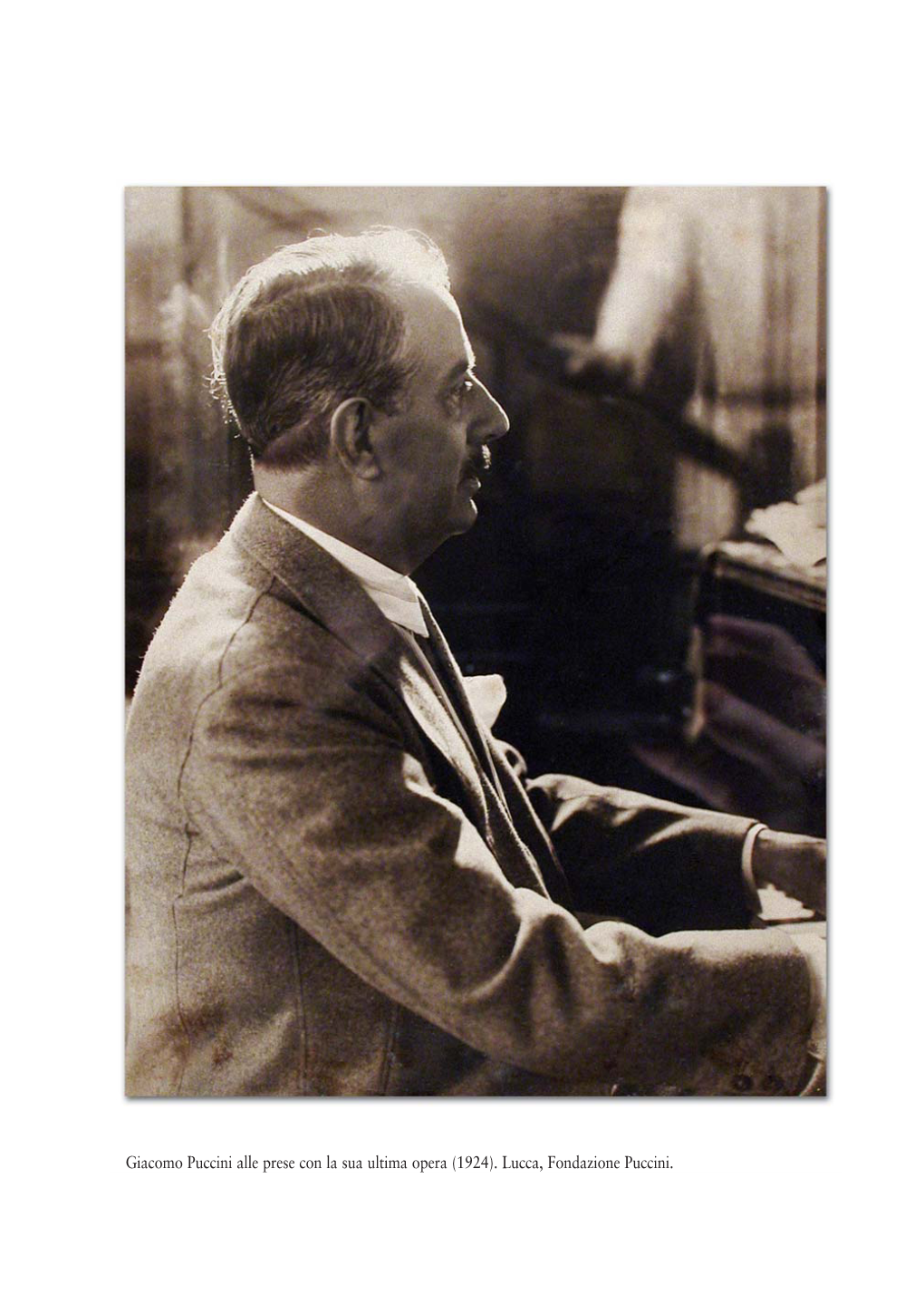

Giacomo Puccini Alle Prese Con La Sua Ultima Opera (1924)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

“Turandot” by Giacomo Puccini Libretto (English-Italian) Roles Personaggi

Giacomo Puccini - Turandot (English–Italian) 8/16/12 10:44 AM “Turandot” by Giacomo Puccini libretto (English-Italian) Roles Personaggi Princess Turandot - soprano Turandot, principessa (soprano) The Emperor Altoum, her father - tenor Altoum, suo padre, imperatore della Cina (tenore) Timur, the deposed King of Tartary - bass Timur, re tartaro spodestato (basso) The Unknown Prince (Calàf), his son - tenor Calaf, il Principe Ignoto, suo figlio (tenore) Liù, a slave girl - soprano Liú, giovane schiava, guida di Timur (soprano) Ping, Lord Chancellor - baritone Ping, Gran Cancelliere (baritono) Pang, Majordomo - tenor Pang, Gran Provveditore (tenore) Pong, Head chef of the Imperial Kitchen - tenor Pong, Gran Cuciniere (tenore) A Mandarin - baritone Un Mandarino (baritono) The Prince of Persia - tenor Il Principe di Persia (tenore) The Executioner (Pu-Tin-Pao) - silent Il Boia (Pu-Tin-Pao) (comparsa) Imperial guards, the executioner's men, boys, priests, Guardie imperiali - Servi del boia - Ragazzi - mandarins, dignitaries, eight wise men,Turandot's Sacerdoti - Mandarini - Dignitari - Gli otto sapienti - handmaids, soldiers, standard-bearers, musicians, Ancelle di Turandot - Soldati - Portabandiera - Ombre ghosts of suitors, crowd dei morti - Folla ACT ONE ATTO PRIMO The walls of the great Violet City: Le mura della grande Città Violetta (The Imperial City. Massive ramparts form a semi- (La Città Imperiale. Gli spalti massicci chiudono circle quasi that enclose most of the scene. They are interrupted tutta la scena in semicerchio. Soltanto a destra il giro only at the right by a great loggia, covered with è carvings and reliefs of monsters, unicorns, and rotto da un grande loggiato tutto scolpito e intagliato phoenixes, its columns resting on the backs of a mostri, a liocorni, a fenici, coi pilastri sorretti dal gigantic dorso di massicce tartarughe. -

Alvin Ailey Dance Foundation

2006 Spring Opera Season is sponsored by Cadillac Copyright 2010, Michigan Opera Theatre LaSalle Bank salutes those who make the arts a part of our lives. Personal Banking· Commercial Banking· Wealth Management Making more possible LaSalle Bank ABN AMRO ~ www. la sal lebank.com t:.I Wealth Management is a division of LaSalle Bank, NA Copyright 2010,i'ENm Michigan © 2005 LaSalle Opera Bank NTheatre.A. Member FDIC. Equal Opportunity Lender. 2006 The Official MagaZine of the Detroit Opera House BRAVO IS A MICHI GAN OPERA THEAT RE P UB LI CATION Sprin",,---~ CONTRI BUTORS Dr. David DiChiera Karen VanderKloot DiChiera eason Roberto Mauro Michigan Opera Theatre Staff Dave Blackburn, Editor -wELCOME P UBLISHER Letter from Dr. D avid DiChiera ...... .. ..... ...... 4 Live Publishing Company Frank Cucciarre, Design and Art Direction ON STAGE Bli nk Concept &: Design, Inc. Production LES GRAND BALLETS CANADIENS de MONTREAL .. 7 Chuck Rosenberg, Copy Editor Be Moved! Differently . ............................... ... 8 Toby Faber, Director of Advertising Sales Physicians' service provided by Henry Ford AIDA ............... ..... ...... ... .. ... .. .... 11 Medical Center. Setting ................ .. .. .................. .... 12 Aida and the Detroit Opera House . ..... ... ... 14 Pepsi-Cola is the official soft drink and juice provider for the Detroit Opera House. C INDERELLA ...... ....... ... ......... ..... .... 15 Cadillac Coffee is the official coffee of the Detroit Setting . ......... ....... ....... ... .. .. 16 Opera House. Steinway is the official piano of the Detroit Opera ALVIN AILEY AMERICAN DANCE THEATER .. ..... 17 House and Michigan Opera Theatre. Steinway All About Ailey. 18 pianos are provided by Hammell Music, exclusive representative for Steinway and Sons in Michigan. SALOME ........ ... ......... .. ... ... 23 President Tuxedo is the official provider of Setting ............. .. ..... .......... ..... 24 formal wear for the Detroit Opera House. -

MANON LESCAUT Giacomo Puccini Ritratto Da Luigi De Servi

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA MANON LESCAUT Giacomo Puccini ritratto da Luigi De Servi. (Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi). 2 FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA MANON LESCAUT dramma lirico in quattro atti NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOV musica di GIACOMO PUCCINI PALAFENICE AL TRONCHETTO Venerdì 24 marzo 2000, ore 20.00, turno A Domenica 26 marzo 2000, ore 15.30, turno B Martedì 28 marzo 2000, ore 20.00, turno D Giovedì 30 marzo 2000, ore 20.00, turno E Sabato 1 aprile 2000, ore 15.30, turno C 3 —————— Edizioni dell’Ufficio Stampa del TEATRO LA FENICE Responsabile Cristiano Chiarot Coordinamento musicologico e redazionale Carlida Steffan Ricerca iconografica Maria Teresa Muraro Copertina Tapiro Pubblicità AP srl Torino 4 SOMMARIO 7 LA LOCANDINA 11 IL LIBRETTO 52 MANON LESCAUT IN BREVE 54 ARGOMENTO - ARGUMENT - SYNOPSIS - HANDLUNG 65 ADRIANA GUARNIERI CORAZZOL LE POLIFONIE DI MANON LESCAUT 77 FRANCESCO CESARI GLI AMANTI IN FUGA 91 GIACOMO PUCCINI a cura di MIRKO SCHIPILLITI 107 BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE a cura di GILDO SALERNO 113 WWW.MANON LESCAUT 114 BIOGRAFIE 5 Foto di scena di Manon Lescaut. Nancy, Opéra di Nancy, 1999. Allestimento in coproduzione con il Teatro La Fenice di Venezia. 6 LA LOCANDINA MANON LESCAUT dramma lirico in quattro atti libretto di RUGGERO LEONCAVALLO, DOMENICO OLIVA, GIULIO RICORDI, LUIGI ILLICA, MARCO PRAGA, GIUSEPPE GIACOSA, GIACOMO PUCCINI musica di GIACOMO PUCCINI CASA MUSICALE RICORDI, MILANO personaggi ed interpreti Manon Lescaut NORMA FANTINI (24, 26, 28, 30/3) LISA HOUBEN (1/4) Lescaut, sergente -

Cartella Presentazione Concerto 15Mag21

Sabato 15 Maggio 2021, ore 18 Il Goldoni riapre! Concerto lirico inaugurale OMAGGIO A LUCIA STANESCU ORCHESTRA DEL TEATRO GOLDONI direttore Gerardo Estrada Martínez partecipano: Maria Luigia Borsi (soprano) Antonello Palombi (tenore) Devid Cecconi (baritono) Brad Repp (violino) PROGRAMMA J. Massenet Thäis: Méditation Violino solista: Brad Repp G. Puccini La bohème: “Donde lieta uscì” Lorena Puican (soprano) U. Giordano Andrea Chenier: “Nemico della patria” Devid Cecconi (baritono) F. Cilea Adriana Lecouvreur: “Io son l’umile ancella” Maria Luigia Borsi (soprano) R. Leoncavallo Pagliacci: “Vesti la giubba” Antonello Palombi (tenore) P. Mascagni L’amico Fritz: “Son pochi fiori” Lorena Puican (soprano) G. Verdi Un ballo in maschera: “Eri tu che macchiavi quell’anima” Devid Cecconi (baritono) G. Puccini La bohème: “O soave fanciulla” Antonello Palombi (tenore), Maria Luigia Borsi (soprano) G. Puccini Turandot: “Tu che di gel sei cinta” Lorena Puican (soprano) G. Verdi Rigoletto: “Cortigiani, vil razza dannata” Devid Cecconi (baritono) G. Puccini Tosca: “Vissi d’arte” Maria Luigia Borsi (soprano) G. Puccini Tosca: “E lucevan le stelle” Antonello Palombi (tenore) BIS S. Gastaldon: Musica proibita Antonello Palombi, Maria Luigia Borsi, Devid Cecconi, Lorena Puican, Brad Repp Livorno. Riapre al pubblico il Teatro Goldoni di Livorno: “E’ un giorno che attendevamo con grande trepidazione – afferma subito il Direttore della Fondazione Goldoni Mario Menicagli – e che ci riempie di gioia. E’ passato oltre un anno dall’ultimo spettacolo in presenza e riavere il pubblico in sala, nell’assoluto rispetto delle disposizioni normative in tema di sicurezza, è un evento che intendiamo condividere con tutta la città offrendo uno straordinario concerto lirico in omaggio ed in ricordo di una grande Signora ed Artista che ha onorato con la sua professione e la sua vita la nostra città per oltre cinquant'anni: il soprano rumeno Lucia Stanescu”. -

Dep.Generale Per

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia Stagione 2007 2008 Fondazione Teatro La Fenice di Venezia Fondazione Teatro La Fenice di Venezia Fondazione Teatro La Fenice di Venezia COMITÉ FRANÇAIS POUR LA SAUVEGARDE FONDAZIONE AMICI DELLA FENICE DE VENISE LAS VEGAS SANDS CORP. VENETIAN CASINÒ Provincia di Venezia Autorità portuale ALBO DEI SOCI FONDATORI ALBO DEI SOCI FONDATORI Fondazione Teatro La Fenice di Venezia CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Massimo Cacciari presidente Luigino Rossi vicepresidente Ristorante La Colomba Fabio Cerchiai Giorgio Orsoni Giampaolo Vianello Gigliola Zecchi Balsamo Davide Zoggia William P. Weidner consiglieri sovrintendente Giampaolo Vianello direttore artistico Fortunato Ortombina direttore musicale Eliahu Inbal COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Giancarlo Giordano presidente Giampietro Brunello Adriano Olivetti Andreina Zelli supplente SOCIETÀ DI REVISIONE PricewaterhouseCoopers S.p.A. ABBONATI SOSTENITORI Sommario 3 Stagione 2008 Lirica e balletto 31 Stagione 2007-2008 Sinfonica 41 Progetti speciali 61 La Fenice nel territorio 77 Collaborazioni 95 Calendario / Calendar www.teatrolafenice.it 109 Biglietteria / Box Office Stagione 2008 Lirica e Balletto opere La rondine Elektra Il barbiere di Siviglia Tosca Death in Venice La leggenda del serpente bianco Boris Godunov La virtù de’ strali d’amore Nabucco Von heute auf morgen-Pagliacci balletto e teatro Sola me ne vo Juncá Il lago dei cigni 4 5 Verso il 1913, su proposta del Carltheater di Vienna, La rondine Puccini prese in considerazione l’ipotesi di scrivere un’operetta. commedia lirica in tre atti La sua attenzione si concentrò sul secondo soggetto che gli libretto di Giuseppe Adami venne proposto: un canovaccio di Willner e Reichert che fu tra- musica di Giacomo Puccini dotto e versificato da Giuseppe Adami nella forma di un libret- versione 1917 to italiano tradizionale. -

Download PDF Version

sm12-5_Cover2.qxd 2007-01-30 3:49 PM Page 1 Février 2007 February Vol. 12.5 • 4,95$ 0 5 0 6 5 3 8 5 0 4 6 1 5 9 Canada Post PMSA no. 40025257 sm12-5_LayoutV5_wkc_pub.qxd 2007-01-29 22:25 Page 2 Les concerts de février In Memoriam Opéra McGill Charles Reiner (1924-2006) Julian Wachner, Guillermo Silva-Marin, Jan Simons (1925-2006) co-directeurs 8 février – Salle Pollack – 17 h L’Enfant et les Sortilèges, de Maurice Ravel Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini Les Vendredis de la faculté 31 janvier, 1er, 2 et 3 février, 19 h 30 Salle Pollack – 25 $ / 20 $ 9 février – Salle Tanna Schulich – 19 h – 5 $ Aiyun Huang, percussion Symphonie d’instruments à vent de McGill Œuvres de Demers, Harman, Wood, Griffin et autres Orchestre d’instruments à vent de McGill Série des professeurs et invités de McGill Alain Cazes, directeur Nicholas Francis, chef invité 5 février – Salle Redpath – 20 h – 5 $ Œuvres de Maslanka et Mousorgsky Louis Dominique Roy : 15 février – Salle Pollack – 20 h – 5 $ Mes chansons de jeunesse Louis Dominique Roy, piano Chœur universitaire et Chœur de concert de McGill Cassandre Prévost, soprano Michèle Losier, mezzo-soprano Robert Ingari, chef Olivier Laquerre, baryton Œuvres de Goddard, Ingari, Julie Daoust, narratrice Wachner, Foss, Ives Louis-Philippe Marsolais, cor 16 février – Salle Pollack – 20 h – 5 $ 12 février – Salle Pollack – 20 h – 5 $ Orchestre baroque de McGill Zuk Piano Duo : Luba et Ireneus Zuk, piano Œuvres de Hummel, Burge, Chantal Rémillard, directrice Lashenko, Berio, Piazzola, Poulenc 16 février – Salle Redpath -

Estate-Musicale-GRESSONEY-2018

XXXVIII ESTATE MUSICALE DI GRESSONEY INCONTRI INTERNAZIONALI DI MUSICA DA CAMERA 28 LUGLIO - 25 AGOSTO 2018 – Consiglio regionale della Valle d’Aosta – Assessorato regionale Istruzione e Cultura – Comune di Gressoney-Saint-Jean – Comune di Gressoney-La-Trinité – Comune di Champorcher – Comune di Gaby Organizzazione ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI GRESSONEY Consiglio direttivo Silvano Minella - presidente e direttore artistico Roberta Aluffi Beck Peccoz - Giuliano Bertoni - Flavia Brunetto - Angelo Silvestri Informazioni Ufficio Regionale del Turismo di Gressoney-Saint-Jean Tel. 0125 355185 Ufficio Regionale del Turismo di Gressoney-La-Trinité Tel. 0125 366143 Vendita dei biglietti prima dei concerti presso le sedi dei Concerti Prezzi dei biglietti: posto unico =C 9,00 ridotto =C 5,00 [email protected] – www.gressoneymusica.it Sabato 28 Luglio - ore 21,15 - Chiesa Parrocchiale di Gressoney-Saint-Jean CONCERTO INAUGURALE DELLA XXXVIII ESTATE MUSICALE DI GRESSONEY “LA GRANDE LIRICA” – I Solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana – Soprano GABRIELA NURCHIS Musiche di W. A. Mozart, P. Mascagni, J. Massenet, G. Puccini, G. Rossini, G. Donizetti, G. Verdi, V. Bellini Martedì 31 Luglio - ore 21,15 - Gressoney-Saint-Jean, Salone d’Onore del Castel Savoia “LA SUITE E IL VALZER IN DEBUSSY E RAVEL” – Pianista GIOVANNI UMBERTO BATTEL Sabato 4 Agosto - ore 21,15 - Salone Palatz di Gaby “IL TANGO NUEVO” – ACCORDION QUARTET 2.0 di Aosta Musiche di F. Mocata, R. Ratier, A. Piazzolla, R. Galliano Domenica 5 Agosto - ore 21,15 - Gressoney-Saint-Jean, Salone d’Onore del Castel Savoia AÏGHETTA GUITAR QUARTETT di Montecarlo Chitarristi FRANÇOIS SZÖNYI – ALEXANDRE DEL FA – PHILIPPE LOLI – OLIVIER FAUTRAT Musiche di F. -

Italiano Corso Di Lingua E Civiltà Italiana B

T. Marin L. Ruggieri S. Magnelli Magnelli S. nuovissimo Ruggieri Specimen L. b PROGETTO 2 Marin T. italiano Corso di lingua e civiltà italiana b 2 B2 Libro dello studente e Quaderno degli esercizi (codice d’accesso) AUDIO DVD CD Questo è il tuo codice personale! Accedi gratuitamente su: Ottieni uno sconto quando ordini libri per il tuo livello su: www.edilingua.it www.i-d-e-e.it ➜ Registrati ➜ Studente semplificate Letture Grammatica Quaderno interattivo con Coinvolgenti giochi per correzione automatica un piacevole ripasso Libri di classe Una volta creato un account su www.i-d-e-e.it, è possibile acquistare il Libro interattivo (la versione interattiva Ascolto del Libro dello studente completa di video e Inoltre: tracce audio) con uno • preparazione agli esami Audio e video sconto dell’80%. • civiltà italiana T. Marin L. Ruggieri S. Magnelli nuovissimo Specimen PROGETTO 2 b italiano Corso di lingua e civiltà italiana B2 Libro dello studente e Quaderno degli esercizi AUDIO DVD CD I edizione: settembre 2020 ISBN: 978-88-99358-96-9 (+ DVD + CD audio 2) Telis Marin dopo una laurea in Italianistica ha conseguito il Master Itals (Didattica dell’ita liano) presso l'Università Ca' Fo scari di Venezia e ha maturato la Redazione: sua esperienza didattica inse Antonio Bidetti, Daniele Ciolfi, Anna Gallo, gnando presso varie scuole d’i Sonia Manfrecola, Laura Piccolo, Elisa Sartor taliano. È direttore di Edi lin gua e autore di diversi testi per l’inse Foto: Shutterstock, Telis Marin gnamento della lingua ita liana: Foto copertina: Telis Marin Nuovo e Nuovissimo Progetto Impaginazione e progetto grafico: italiano 1, 2, 3 (Libro dello stu den te), Via del Corso A1, A2, B1, B2 (Libro dello studen te), Progetto italiano Junior 1, 2, Edilingua 3 (Libro di classe), La Prova Orale 1, Primo Ascolto, Ascolto Illustrazioni: Medio, Ascolto Avan za to, Nuovo Vocabolario Visuale, Via Lorenzo Sabbatini, Massimo Valenti del Corso Video. -

Euridice Opéra Calendrier Table Des Matières

Hiver 2007 /2008 Supplément à la brochure automne 2007 séjours culturels séjours euridice opéra Calendrier Table des matières octobre décembre février Escapade à Prague et Dresde, Opéra d’Etat, Semperoper ..................... 4 du 18 au 21 Cagliari 1 du 6 au 9 Cologne 3 du 1er au 4 Carnaval Venise 2 Zurich 1 Venise 1 du 7 au 10 Cologne 4 du 24 au 28 Vienne & Budapest 1 du 6 au 10 Vienne & Budapest 5 Valencia 5 Lucerne, Lukaskirche, Konzertsaal ...................................................... 6 du 25 au 29 Dresde & Prague 1 du 12 au 16 Vienne & Budapest 6 du 14 au 17 Cologne 5 Zurich 2 du 13 au 16 Lisbonne 1 du 14 au 18 Dresde & Prague 6 du 26 au 29 Milan et Venise, Teatro alla Scala, Teatro La Fenice ............................... 8 du 31 au 4 novembre Toussaint Naples 1 du 19 au 22 Valencia 6 Dresde & Prague 2 Valencia 2 du 20 au 25 Chicago 2 Vienne & Budapest 2 Zurich 6 du 21 au 24 Lisbonne 2 Naples, Teatro di San Carlo ............................................................... 10 du 13 au 17 Milan & Venise 1 Stockholm 4 novembre du 19 au 23 Vienne & Budapest 7 Zurich 13 du 1er au 4 Toussaint Stockholm 1 du 20 au 23 Cagliari 2 du 21 au 25 Toronto 2 Valencia, Palau de les Arts Reina Sofia ............................................... 11 du 1er au 5 Toussaint Toronto 1 Valencia 3 du 22 au 26 Los Angeles 2 Zurich 3 du 20 au 24 Dresde & Prague 3 du 28 au 2 mars Florence 3 du 8 au 11 Armistice Cologne 1 du 21 au 24 Zurich 7 du 29 au 3 mars Zurich 14 Venise, Teatro La Fenice .................................................................. -

New on Naxos | September 2014

NEWThe World’s ON Leading ClassicalNAXOS Music Label SEPTEMBER 2014 This Month’s Other Highlights © 2014 Naxos Rights US, Inc. • Contact Us: [email protected] www.naxos.com • www.classicsonline.com • www.naxosmusiclibrary.com • blog.naxos.com © Carlo Roncancio NEW ON NAXOS | SEPTEMBER 2014 8.573412 Playing Time: 58:40 7 47313 34127 6 Italian Soprano Arias Maria Luigia Borsi, Soprano London Symphony Orchestra • Yves Abel Ottorino RESPIGHI Il tramonto Alfredo CATALANI La Wally: Ebben? Ne andrò lontana (Act 1) Giuseppe VERDI Otello: Era più calmo?... Mia madre aveva una povera ancella (Canzone del salice/Willow Song) – Ave Maria (Act 4) Giacomo PUCCINI Madama Butterfly: Un bel dì vedremo (Act 2) Turandot: Signore, ascolta (Act 1) La bohème: Donde lieta uscì (Act 3) Suor Angelica: Senza mamma La rondine: Chi il bel sogno di Doretta (Act 1) Gianni Schicchi: O mio babbino caro Appearing here in her début solo album, Italian lyric soprano Maria Luigia Borsi has been acclaimed for her ‘grace, beauty, animation and variety’ (The Sunday Times). Her Willow Song from Verdi’s Otello has been described as ‘gorgeously sung’ (Opera News) and her role in Puccini’s Turandot as demonstrating ‘extraordinary communicative skills’ (Opera Magazine). This programme includes some of the most moving and dramatic arias from Italian opera, including the tragic heartbreak of Madama Butterfly and the shimmering beauty of Catalani’s Ebben? Ne andrò lontana from La Wally. Hailed by critics worldwide for her vocal dynamism and interpretive prowess, Maria Luigia Borsi has forged a career that has taken her throughout Europe, Asia, and the United States. -

7.30Pm, Friday 20 July Auckland Town Hall

7.30pm, Friday 20 July Auckland Town Hall Auckland Philharmonia Orchestra is New to complement the presence of APO Music Zealand’s full-time professional Metropolitan Director Giordano Bellincampi. orchestra, serving Auckland’s communities The APO is also proud to support both New with a comprehensive programme of Zealand Opera and the Royal New Zealand concerts and education and outreach Ballet in their Auckland performances. It activities. In more than 70 performances also works in partnership with Auckland Arts annually, the APO presents a full season Festival, the New Zealand International Film of symphonic work showcasing many of Festival, the Michael Hill International Violin the world’s finest classical musicians. Competition and Auckland War Memorial Recent high-profile artists include Anna Museum, among other organisations. Netrebko, Vladimir Ashkenazy, composer and conductor Tan Dun, violinists Alina Through its numerous APO Connecting Ibragimova and Chlöe Hanslip, pianists (education, outreach and community) Kathryn Stott and Behzod Abduraimov, initiatives the APO offers opportunities and harpsichordist Mahan Esfahani. to more than 20,000 young people Leading international artists in 2018 and adults nationwide to participate in include clarinetist Andreas Ottensamer, music, ranging from hip-hop and rock to cellist Alban Gerhardt, and violinist contemporary and classical. Arabella Steinbacher. We are also More than 250,000 people hear the delighted to welcome back pianist Jean- orchestra live each year, with tens of Efflam Bavouzet, cellist Li-Wei Qin, and thousands more reached through special conductors Stephen Layton, Carlos Miguel events, recordings, live streams and Prieto and Lionel Bringuier, among others, other media. Welcome 3 Auckland Philharmonia Orchestra 2018 4 Verdi’s Aida 5 Acknowledgements 18 Auckland Philharmonia Orchestra receives major funding from Please consider others and mind that cough. -

David Dichiera

DAVID DICHIERA 2013 Kresge Eminent Artist THE KRESGE EMINENT ARTIST AWARD HONORS AN EXCEPTIONAL ARTIST IN THE VISUAL, PEFORMING OR LITERARY ARTS FOR LIFELONG PROFESSIONAL ACHIEVEMENTS AND CONTRIBUTIONS TO METROPOLITAN DETROIT’S CULTURAL COMMUNITY. DAVID DICHIERA IS THE 2013 KRESGE EMINENT ARTIST. THIS MONOGRAPH COMMEMORATES HIS LIFE AND WORK. CONTENTS 3 Foreword 59 The Creation of “Margaret Garner” By Rip Rapson By Sue Levytsky President and CEO The Kresge Foundation 63 Other Voices: Tributes and Reflections 4 Artist’s Statement Betty Brooks Joanne Danto Heidi Ewing The Impresario Herman Frankel Denyce Graves 8 The Grand Vision of Bill Harris David DiChiera Kenny Leon By Sue Levytsky Naomi Long Madgett Nora Moroun 16 Timeline of a Lifetime Vivian R. Pickard Marc Scorca 18 History of Michigan Opera Theatre Bernard Uzan James G. Vella Overture to Opera Years: 1961-1971 Music Hall Years: 1972-1983 R. Jamison Williams, Jr. Fisher/Masonic Years: 1985-1995 Mayor Dave Bing Establishing a New Home: 1990-1995 Governor Rick Snyder The Detroit Opera House:1996 Senator Debbie Stabenow “Cyrano”: 2007 Senator Carol Levin Securing the Future By Timothy Paul Lentz, Ph.D. 75 Biography 24 Setting stories to song in MOTown 80 Musical Works 29 Michigan Opera Theatre Premieres Kresge Arts in Detroit 81 Our Congratulations 37 from Michelle Perron A Constellation of Stars Director, Kresge Arts in Detroit 38 The House Comes to Life: 82 A Note from Richard L. Rogers Facts and Figures President, College for Creative Studies 82 Kresge Arts in Detroit Advisory Council The Composer 41 On “Four Sonnets” 83 About the Award 47 Finding My Timing… 83 Past Eminent Artist Award Winners Opera is an extension of something that By David DiChiera is everywhere in the world – that is, 84 About The Kresge Foundation 51 Philadelphia’s “Cyranoˮ: A Review 84 The Kresge Foundation Board the combination of music and story.