(VE) Piano Delle Acque Comunale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Come Funziona Il Prestito Degli Ebook

Puoi prendere in prestito gli ebook della Biblioteca Digitale Venezia BIBLIOTECHE METROPOLITANE VENEZIA Metropolitana e della Biblioteca Digitale del Polo regionale del Veneto Città metropolitana di Venezia Puoi leggere gli ebook protetti con DRM se sei iscritto a una delle biblioteche aderenti alla Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana BIBLIOTECA DIGITALE VENEZIA METROPOLITANA Il prestito di un ebook (con DRM) ha SERVIZIO ATTIVO una durata di 14 giorni. Trascorse le NELLE BIBLIOTECHE DI 2 settimane il file risulterà bloccato sul ANNONE VENETO, CAMPAGNA LUPIA, Come funziona tuo dispositivo CAMPOLONGO MAGGIORE, CAMPONOGARA, CAORLE, CAVALLINO-TREPORTI, CAVARZERE, CEGGIA, CINTO CAOMAGGIORE, CONA, DOLO, il prestito degli ERACLEA, FIESSO D’ARTICO, FOSSALTA DI PIAVE, FOSSALTA DI PORTOGRUARO, FOSSÒ, GRUARO, JESOLO, MARCON, MARTELLAGO, eBook MEOLO, MIRANO, MUSILE DI PIAVE, NOALE, PIANIGA, PORTOGRUARO, PRAMAGGIORE, Puoi avere in prestito 3 ebook della QUARTO D’ALTINO, SALZANO, Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana SAN DONÀ DI PIAVE, SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, SAN STINO DI LIVENZA, SANTA MARIA DI SALA, alla volta SCORZÈ, SPINEA, STRA, TEGLIO VENETO, TORRE DI MOSTO, VIGONOVO RETE BIBLIOTECHE VENEZIA Anche gli ebook sono prenotabili Catalogo bimetrove.regione.veneto.it BIBLIOTECHE METROPOLITANE VENEZIA EREADER SMARTPHONE / TABLET Scarica una qualsiasi di queste app per Che cosa devo fare per Installa sul tuo computer Adobe Digital Editions e autorizzalo con l’ADOBE ID leggere gli ebook: prendere in prestito un Ti servirà per trasferire l'ebook ebook della biblioteca? scaricato dal pc all’ereader Aldiko Bluefire Reader Poche cose, https://www.adobe.com/it/solutions/ ebook/digital-editions/download.html OverDrive ma importanti. Segui questi passaggi Autorizza la app con il tuo Adobe ID nell'ordine. -

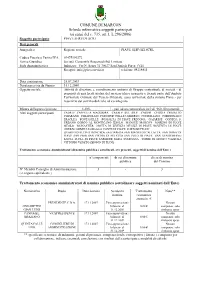

COMUNE DI MARCON Scheda Informativa Soggetti Partecipati (Ai Sensi Del C. 735, Art.1, L.296/2006)

COMUNE DI MARCON Scheda informativa soggetti partecipati (ai sensi del c. 735, art.1, L.296/2006) Soggetto partecipato PIAVE SERVIZI SCRL Dati generali Anagrafica Ragione sociale: PIAVE SERVIZI SCRL Codice Fiscale o Partita IVA 03475190272 Forma Giuridica Società Consortile Responsabilità Limitata Sede Amministrativa Indirizzo: Via N. Sauro 31 30027 San Donà di Piave (VE) Recapiti: [email protected] telefono: 04214811 Data costituzione 25.07.2003 Durata prevista da Statuto 31.12.2040 Oggetto sociale Attività di direzione e coordinamento unitario di Gruppo contrattuale di società - di proprietà di enti locali titolari del servizio idrico integrato e facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale del Veneto Orientale, zona territoriale della sinistra Piave - per l'esercizio del servizio del ciclo idrico integrato. Misura della partecipazione 3.20% - pari ad un controvalore in € di 960 ,00 nominali Altri soggetti partecipanti CAORLE CAPPELLA MAGGIORE CASALE SUL SILE CASIER CEGGIA CESSALTO CHIARANO CIMADOLMO CODOGNE' COLLE UMBERTO CONEGLIANO CORDIGNANO ERACLEA FONTANELLE FOSSALTA DI PIAVE FREGONA GAIARINE GODEGA S. URBANO GORGO AL MONTICANO JESOLO MANSUE' MARCON MARENO DI PIAVE MEOLO MONASTIER MOTTA DI LIVENZA MUSILE DI PIAVE NOVENTA DI PIAVE ODERZO ORMELLE ORSAGO PONTE DI PIAVE PORTOBUFFOLE' QUARTO D'ALTINO RONCADE SALGAREDA SAN BIAGIO DI CALLALTA SAN DONA' DI PIAVE SAN FIOR SAN PIETRO DI FELETTO SAN POLO DI PIAVE SAN VENDEMIANO SANTA LUCIA DI PIAVE SARMEDE SILEA SUSEGANA TORRE DI MOSTO VAZZOLA VITTORIO VENETO ZENSON DI PIAVE Trattamento economico Amministratori di nomina pubblica ( sottolineati, ove presenti, soggetti di nomina dell’Ente ) n°componenti di cui di nomina di cui di nomina pubblica del Comune N° Membri Consiglio di Amministrazione 3 - 3 ( o organo equivalente ) Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall’Ente) Nominativo Ruolo Data nomina Scadenza Trattamento Note** nomina economico annuo in € PRESIDENTE C.D.A. -

24-2020 Dirigente Medico Di Oncologia P.O. MIRANO

AULSS3.au12ve.REGISTRO UFFICIALE.U.0115791.03-08-2020 AVVISO PUBBLICO N. 24 – DEL 03.08.2020 PER MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI ONCOLOGIA AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MIRANO TEMPO PIENO ED ESCLUSIVO Pubblicato all’Albo Pretorio e nel Sito Internet dell’Azienda in data 03.08.2020 - SCADENZA 02 SETTEMBRE 2020 - IL PRESENTE AVVISO VIENE PUBBLICATO NELLE MORE DELL’ACQUISIZIONE DELLA PREVISTA AUTORIZZAZIONE REGIONALE E, PERTANTO, L’EFFETTIVA IMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI EVENTUALI CANDIDATI PRESCELTI AVVERRA’ ESCLUSIVAMENTE DOPO L’ACQUISIZIONE DELLA PREDETTA AUTORIZZAZIONE. L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA CHE L’ESITO DELLA PRESENTE PROCEDURA È CONDIZIONATO ALL’ESITO NEGATIVO DELLE PROCEDURE DI ESUBERO EX ART. 34-BIS D.LGS. N. 165/2001. DIRETTORE RESPONSABILE DEL COLLOQUIO E DELLA VALUTAZIONE DEI CURRICULA : Dott. Giuseppe AZZARELLO – Dirigente Medico - Direttore di Struttura Complessa UOC ONCOLOGIA del Presidio Ospedaliero di Mirano SEDE DEL COLLOQUIO: Az. Ulss 3 Serenissima – Via Don F. Tosatto, 147 Mestre (VE) – 3° piano – sala Igea DATA E ORA DEL COLLOQUIO: 14 SETTEMBRE 2020 ORE 15:30 Nell’accesso e nello stazionamento nei locali della sede del colloquio è fatto obbligo ai candidati di mantenere il distanziamento personale di almeno 1 metro e nella fase di identificazione sarà richiesto, tramite autocertificazione, di confermare di: V non versare in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; V non aver avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con soggetti risultati positivi al Covid19 nei 14 giorni antecedenti alla data del colloquio; V se risultato positivo al Covid19, di possedere certificazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone. -

SISTEMI IDROGEOLOGICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Acquiferi

Distribuzione della sabbia tra 0 e 2 m dal p.c. naturale (area di Porto Marghera) Distribuzione dell'argilla tra 0 e 2 m dal p.c. naturale (area di Porto Marghera) Distribuzione della sabbia tra 0 e 2 m dal p.c. Distribuzione dell'argilla tra 0 e 2 m dal p.c. QUARTO D'ALTINO QUARTO D'ALTINO SCORZE' SCORZE' MARCON MARCON 1 NOALE NOALE Responsabile del progetto: Valentina BASSAN MARTELLAGO MARTELLAGO Responsabile scientifico: Paolo FABBRI2 3 SALZANO SALZANO Coordinatore tecnico e scientifico: Pietro ZANGHERI S. MARIA DI SALA S. MARIA DI SALA Autore: Andrea MAZZUCCATO3 MIRANO SPINEA MIRANO SPINEA MESTRE MESTRE MARGHERA MARGHERA PIANIGA PIANIGA Enti di afferenza % argilla 1) Provincia di Venezia - Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio % sabbia 2) Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Geoscienze 75 75 3) Geologo libero professionista MIRA MIRA DOLO DOLO FIESSO D'ARTICO 0 FIESSO D'ARTICO 0 STRA STRA km km Ubicazione delle indagini geologico-stratigrafiche 0 1 2 Ubicazione delle indagini geologico-stratigrafiche 0 1 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE VIGONOVO VIGONOVO FOSSÓ Ubicazione dei sondaggi FOSSÓ Ubicazione dei sondaggi CAMPONOGARA CAMPONOGARA % argilla % sabbia Regione CAMPAGNA LUPIA 75 CAMPAGNA LUPIA 75 Veneto CAMPOLONGO MAGGIORE 0 CAMPOLONGO MAGGIORE 0 Provincia di km km km Venezia km 0 2 4 6 8 10 km 0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 km 0 5 10 15 0 1 2 3 0 1 2 3 Distribuzione della sabbia tra 2 e 4 m dal p.c. Distribuzione della sabbia tra 2 e 4 m dal p.c. -

Oggil'ultimo“Ciao”Atommy

XXII LVE Giovedì 22 dicembre 2016 Portogruaro COMMOZIONE Tanta gente a Pramaggiore PRAMAGGIORE per l’addio alla piccola Caterina Commozione ai funerali della bimba di 5 anni Cecchetto Il parroco: «Aveva appena sfiorato il mondo» «Addio Caterina, mancherai a tutti» Il sagrato non basta a contenere la folla. Mamma e sorella, ferite nell’incidente, in chiesa in carrozzina Maurizio Marcon ta proprio per consentire loro ti gli amministratori comuna- Giannotto, e don Cesare Stec- Caterina «che ha appena sfio- PRAMAGGIORE di dare l’ultimo saluto a Cate- li, sindaco in testa con la ca, parroco di Blessaglia, fra- rato questo mondo». Una rina che si sono attesi 45 fascia tricolore, hanno parte- zione dove risiede attualmen- omelia particolarmente toc- Neppure l’ampio sagrato del- giorni. Per il giorno dei fune- cipato alle esequie. Con loro te la famiglia di Nevio Cec- cante sul tema del grande la chiesa parrocchiale dedica- rali il sindaco Leopoldo De- anche una nutrita rappresen- chetto. Per introdurre nella dolore per la perdita di una ta a San Marco è riuscito a mo ha dichiarato il lutto citta- tanza dell’istituto comprensi- messa il dolore per la perdita vita appena apparsa. contenere la gente intervenu- dino. Già all’indomani della vo Nievo, dove Giulia fre- di un bimbo e figlio. i due Un pensiero rivolto non ta ai funerali della piccola tragedia il sindaco, interpre- quenta la prima media e la sacerdoti hanno scelto di leg- solo ai genitori ma a tutta la Caterina Cecchetto. C’era tut- tando il grande cordoglio del- piccola Caterina di 5 anni gere i due salmi “i bambini comunità «che in questi gior- ta Pramaggiore, grande par- la comunità, aveva predispo- frequentava la scuola mater- vengano a me“ e quello di ni ha potuto sperimentare il tecipazione anche da Cinto sto l’apposita ordinanza. -

Comune Premiante Premiato Motivazione Campagna Lupia Livieri Fabio Sig

Comune Premiante Premiato motivazione Campagna Lupia Livieri Fabio Sig. Renato Trincanato PerilsuoimpegnoversoilterritoriodiCampagnaLupiacontribuendoinmanieradeterminanteafarconoscerenellasuabellezzastorica,paesaggisticaeturistica e per aver realizzato la prima guida turistica del territorio dal titolo "Le delizie della Brenta", edita dall'Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta". Camponogara Assessore Politiche Sociali Sig. ra Alessandra Boran Ha costituito l'associazione "Famiglie e Abilità onlus" che crea un'importante rete con altre associazioni che si occupano d'inclusione della persona diversamente Monica De Stefani dell'Associazione “Famiglie e abilità abile attraverso progetti attuati nel territorio Onlus” Cavallino Treporti Roberta Nesto Sig. Furio Lazzarini Storico e giornalista, con spirito di liberalità e disinteressata collaborazione, ha dato la propria disponibilità a contribuire a titolo gratuito nelle attività e di valorizzazione delle fortificazioni del litorale mettendo la sua specializzata competenza a servizio del suo paese Ceggia Mirko Marin Caritas di Chioggia DaanniilgruppovolontarioperainsinergiaconiServiziSocialidelComune,conlasupervisionedellaCaritasDiocesanadiVittorioVenetolaCaritasdiCeggia ha realizzato 22 progetti lavorativi a favore di cittadini privi di occupazione Chioggia Alessandro Ferro Alex Bacci -musicista Giovane musicista chioggiotto, ha partecipato e vinto al Tour Music Fest di Roma festival internazionale della musica emergente arrivato alla sua IX^ edizione. Dolo Alberto Polo Gruppo -

CS 2018/19 - ATLETICA LEGGERA CAMPESTRE - FASE PROV VENEZIA - I GRADO STAMPA CLASSIFICA D'arrivo - Categoria Ragazze

USP VENEZIA - UFFICIO BENESSERE PSICOFISICO E SPORTIVO Olimpyawin Modulo Campestre CS 2018/19 - ATLETICA LEGGERA CAMPESTRE - FASE PROV VENEZIA - I GRADO STAMPA CLASSIFICA D'ARRIVO - Categoria Ragazze Località :SANTA MARIA DI SALA - Impianto : Giudice Arbitro : Cl. Pet. Cognome Nome Data N. Scuola / Istituto Comune Pv Tempo Punti Categoria Ragazze - - Serie Unica [ Distanza Percorso Metri : 0 ] Cronometraggio : Manuale 1 30 MARINELLO DENISE 2007 I.C. "CALVINO" JESOLO VE 1 2 109 SCOMPARIN FRANCESCA 2008 I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE VE 2 3 106 SERENA ILARIA 2007 I.C. "DON MILANI" VENEZIA VE 3 4 84 MESSINA LUCIA 2007 CONVITTO FOSCARINI VENEZIA VE 4 5 8 STRIULI AURORA 2007 I.C. "PALLADIO" CAORLE VE 5 6 85 GALLI CARLOTTA 2007 CONVITTO FOSCARINI VENEZIA VE 6 7 40 PERISSINOTTO ANNAMARIA 2007 I.C. "MATTEI" MEOLO VE 7 8 61 MENEGHELLO IRENE 2007 I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE VE 8 9 70 FRATAMICO DELIA 2007 I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA VE 9 10 58 PICCHETTI ELISABETTA 2007 I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE VE 10 11 2 GOLFETTO BEATRICE 2007 I.C. SPINEA I SPINEA VE 11 12 120 COMPAGNO EMMA 2007 I.C. STRA' STRA VE 12 13 68 LAI LUCREZIA 2007 I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA VE 13 14 31 CAVALLIN ANNA 2007 I.C. "CALVINO" JESOLO VE 14 15 80 MARIOTTO AMBRA 2007 I.C. P. FARINA VENEZIA VE 15 16 54 PIRAS SOFIA 2007 I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE VE 16 17 27 PERNA GIORGIA 2007 I.C. "CALVINO" JESOLO VE 17 18 23 MANFRE' GIULIA 2007 I.C. -

P Bissuola Linee Extraurbane

Linee extraurbane BADOERE 4-24-84 LINEE DELLA RETE EXTRAURBANA NORD 24H TREVISO 3E S. Michele delle Badesse...Borgoricco....Mirano 9E 8E 4DE Noale...Salzano...Mirano Ospedale...Spinea...Venezia 9E ZERO BRANCO PREGANZIOL 5E Noale...Robegano...Maerne...Zelarino...Mestre Centro 6E Scorzè...Martellago...Zelarino...Mestre Centro TREBASELEGHE 8E RIO SAN MARTINO CASALE 7DE Mirano...Spinea...Venezia SUL SILE 16E CAMPOCROCE QUARTO 7E Mirano...Spinea...Chirignano...Mestre...Venezia 9E 2E ZERMAN D’ALTINO 8AE Marcon...Mazzocco...Mogliano...Marocco... Mestre FS 14E 12E GARDIGIANO12E 14E 24 8E Treviso...Preganziol...Mogliano...Mestre Centro SCORZÈ 14E MARCON S. MICHELE 9E Badoere...Zero Branco... Mogliano FS 6E PESEGGIA MOGLIANO DELLE BADESSE NOALE HE VENETO P 12E Scorzè...Peseggia...Gardigiano...Mogliano 8AE BORGORICCO 4DE ROBEGANO MAZZOCCO GAGGIO 14E Casale sul Sile...Quarto d’Altino...Marcon... Mogliano FS MARTELLAGO 18 5E MAROCCO24H 17E Caltana...Santa Maria di Sala...Mirano S. ANGELO 6E SAN LIBERALE HE Noale...Robegano...Salzano...Mirano Ospedale...Maerne...Martellago 3E SALZANO HE HE 3E MAERNE OLMO DI GSB Spinea SFMR...Crea...Fornase...Spinea SFMR MARTELLAGO S. MARIA DI SALA 11E GSG Spinea SFMR...Fornase...Crea...Spinea SFMR HE 5E 8E-8AE ZIANIGO MIRANO ZELARINO CASELLE 17E SPINEA 5E-6E 7E-7DE Bissuola17E 7E 57E SCALTENIGO CHIRIGNANO MESTRE CALTANA MELLAREDO 57E-59E 56E-59E 13-24CATENE 7DE 57E-66E MARANO 4DE-7DE-7E-53E 20 58RE-67RE PIANIGA BALLÒ 57E BORBIAGO 56E MARGHERA 66E CAZZAGO ARINO 66E MALCONTENTA PADOVA 59E 53E ORIAGO VENEZIA DOLO MIRA -

Migliori Prestazioni Femminili 08 Anni Outdoor 50 9.7 Ramon

MIGLIORI PRESTAZIONI FEMMINILI 08 ANNI OUTDOOR 50 9.7 RAMON MARGHERITA 04 ATL.BELTRAME BIBIONE CES MERETO DI TOMBA 21.04.12 LUNGO 2.46 RAMON MARGHERITA 04 ATL.BELTRAME BIBIONE CES MERETO DI TOMBA 21.04.12 VORTEX 11.26 RAMON MARGHERITA 04 ATL.BELTRAME BIBIONE CES MERETO DI TOMBA 21.04.12 MIGLIORI PRESTAZIONI FEMMINILI 09 ANNI OUTDOOR 50 8.7 MASIERO ELISA 03 ATL.AUDACE NOALE NOALE 22.04.12 600 2.06.1 LUISE SARA 03 ATL.AUDACE NOALE MESTRE 14.10.12 ALTO 0.80 MONTIN VERONICA 00 AILATAN NOALE 10.06.09 LUNGO 3.53 MASIERO ELISA 03 ATL.AUDACE NOALE VEDELAGO 14.06.12 VORTEX 15.13 DELLE VEDOVE EMMA 02 ATL.BELTRAME BIBIONE CES SCORZE' 07.05.11 MIGLIORI PRESTAZIONI FEMMINILI 10 ANNI OUTDOOR 50 7.9 BERLIN ELENA 02 LA FENICE 1923 MESTRE MESTRE 14.10.12 8.1 MARCHIORI CECILIA 01 LA FENICE 1923 MESTRE MESTRE 04.06.11 8.33 VISENTIN GIADA 00 ATL.BIOTEKNA MARCON MESTRE 25.09.10 60 12.22 MORBIO CHIARA 99 ATL.BIOTEKNA MARCON RONCADE 10.06.09 500 1.56.0 PASTRES MAIA 97 ATL.BIOTEKNA MARCON MOGLIANO V.TO 20.06.07 600 1.59.71 BOSCARO LINDA 00 AT.RIVIERA DEL BRENTA PORDENONE 09.10.10 1.59.83 LUISE SARA 03 ATLAUDACE NOALE SCORZE' 04.05.13 40HS 8.55 PADOVANI SUSANNA 01 ATL.BIOTEKNA MARCON QUINTO DI TV 30.06.11 11-4x6.00-11-0.50 ALTO 1.25 BARCHERI BEATRICE 01 ATL.RIVIERA DEL BRENTA MESTRE 04.09.11 LUNGO 3.64 ALIBARDI GIORGIA 01 ATL.RIVIERA DEL BRENTA DOLO 01.05.11 3.59 CIPRIANI GIULIA 02 ATL.RIVIERA DEL BRENTA NOALE 22.04.12 3.46 DA VILLA ANNA 03 ATHLON SAN GIULIANO VE MESTRE 01.05.13 PALLA 150GR 9.92 POLO ELENA 00 ATL.BIOTEKNA MARCON RONCADE 09.06.10 VORTEX 29.34 MASIERO -

Elenco Immobili Di Proprieta' - Terreni

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE Aggiornato a Luglio 2017 ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA' - TERRENI Reddito Reddito Numero Comune Foglio Mappale Sub Superficie Qualità Classe Intestazione Dominicale Agrario Consorzio di bonifica Acque Risorgive 1 Campagna Lupia 1 28 881 prato 1 5,48 3,41 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 2 Campagna Lupia 1 31 2276 prato 1 14,15 8,82 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 3 Campagna Lupia 1 32 1822 prato 1 11,32 7,06 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 4 Campagna Lupia 1 46 2368 seminativo 4 13,21 13,45 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 5 Campagna Lupia 2 15 750 prato 1 4,44 2,91 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 6 Campagna Lupia 2 16 130 prato 1 0,77 0,50 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 7 Campagna Lupia 2 17 80 prato 1 0,47 0,31 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 8 Campagna Lupia 2 18 60 prato 1 0,35 0,23 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 9 Campagna Lupia 2 19 1630 prato 1 9,64 6,31 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 10 Campagna Lupia 2 20 1150 prato 1 6,80 4,45 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 11 Campagna Lupia 2 32 2580 prato 1 15,26 9,99 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 12 Campagna Lupia 2 33 3250 prato 1 19,23 12,59 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 13 Campagna Lupia 2 139 120 prato 1 0,71 0,46 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 14 Campagna Lupia 2 308 10 prato 1 0,06 0,04 VENEZIA Consorzio di bonifica Acque Risorgive 15 Campagna Lupia 3 7 2870 prato -

Ordinanza Limitazione Della Circolazione

COMUNE DI MIRA Città d’Arte Provincia di Venezia ____________ SETTORE SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE SERVIZIO Ufficio Strade, Mobilità, Arredo Urbano ed Ecologia Proposta n. 18 Ordinanza n. 11 Mira, 19/12/2016 Oggetto: MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI FINO AL 15-04-2017 IL SINDACO RICHIAMATA integralmente l’Ordinanza n. 7 del 28.11.20.16 “ULTERIORI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL’ATMOSFERA 2016/2017” CONSIDERATO che nel corso della riunione del TTZ del 28/10/2016, il Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia ha esposto le misure da applicare in tutti i Comuni, quali “misure strutturali” nel corso del periodo di vigenza del c.d. “livello 0” di criticità secondo il nuovo sistema regionale di allertamento in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, indicando e proponendo, sempre con riferimento al “livello 0”, le seguenti ulteriori misure da applicare nei comuni dell’agglomerato di Venezia (Marcon, Martellago, Mira, Quarto d’Altino, Scorzè, Spinea, Venezia) e relative alla limitazione del traffico veicolare: - Autovetture (1) a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2 immatricolate prima del 1 gennaio 2001 o comunque non rispondenti alla direttiva 98/69 (Euro 3), salvo installazione di Filtro Antiparticolato; - Autovetture (1) a benzina e immatricolate prima del primo gennaio 1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro 1 ) (non catalizzate); - Autoveicoli (2) a gasolio, immatricolati prima del 1 gennaio 2001 o comunque non rispondenti alla direttiva 98/69, salvo installazione di Filtro Antiparticolato; - Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/EC. -

SEGNO E COLORE EDUCAZIONE E QUOTIDIANITA’ … OCCASIONI PER APPRENDERE Mostra Conclusiva Dei Corsi Di Disegno E Pittura A.A

REGOLAMENTO, ISCRIZIONI E ALTRE INFORMAZIONI Dove, come e quando iscriversi €. 25,00 sul secondo corso). In occasione della giornata di presentazione corsi e ricevimento dei docenti, verranno Presso la segreteria in Via Giovanni XXIII, 44 Camponogara (per i cui dettagli si rimanda 1. Segreteria Per i corsi di ballo tenuti dal docente L. Marini, i corsi in aggiunta (secondo o terzo corso se estratti tre fortunati visitatori che avranno la possibilità di vincere dei “buoni corso” con i al punto 1 del presente regolamento). Per la sede di Marcon le iscrizioni si effettueranno Informazioni possono essere acquisite presso la segreteria in via Giovanni XXIII, n. 44 Cam- sempre dello stesso docente) non sono da versare €. 25,00, ma €. 60,00. Per i partecipanti seguenti premi: 1° premio del valore di €. 150,00, 2° premio del valore di €. 75,00 e 3° premio tutti i martedì e i venerdì dalle 18.00 alle 21.00 a partire dal 4 Settembre fino al 28 settem- ponogara o telefonicamente ai numeri 041/51.58.030, o 331.822.85.33, oppure tramite e- ai corsi della sessione autunno/inverno e che si iscriveranno alla sessione primaverile, oltre del valore di €. 25,00. L’estrazione avverrà al termine della giornata di presentazione e suc- bre 2018. Per tutte le iscrizioni è necessario recarsi in segreteria e versare l’intera quota mail a [email protected] all’agevolazione di €. 25,00 (con le limitazioni indicate poco sopra) si applicherà un’ulteriore cessivamente pubblicata sul sito dell’Università Popolare www.unipopcamponogara.it tramite contanti o assegno; non è possibile effettuare il pagamento con altri mezzi.