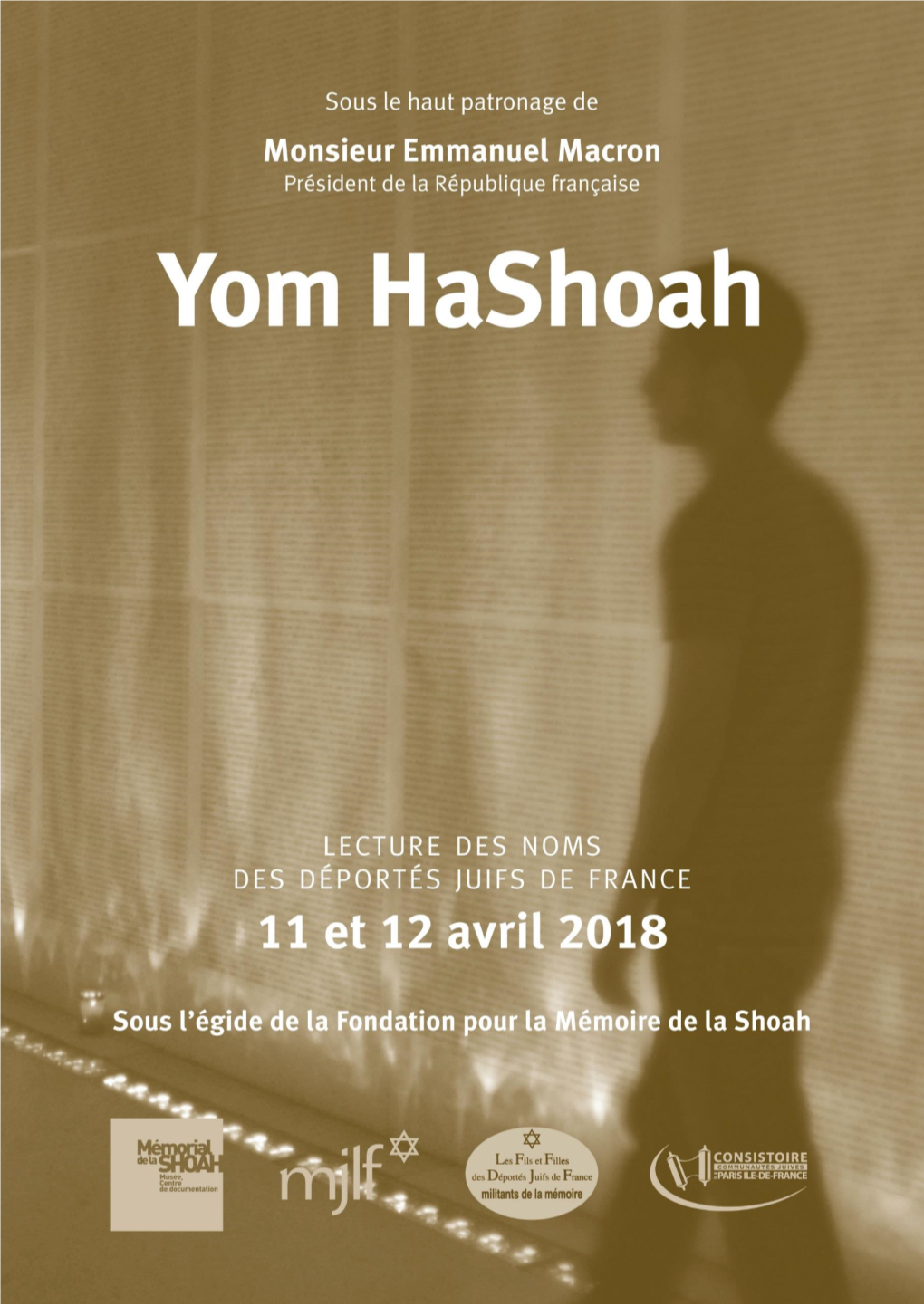

Yom Hashoah 2018, Les 11 Et 12 Avril 2018

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Central Europe

Central Europe Federal Republic of Germany Domestic Affairs s JULY 1, 1979 Karl Carstens of the Christian Democratic Union (CDU) took office as the new president of the Federal Republic. He had been elected by the federal parliament to succeed Walter Scheel. Also in July CDU and the Christian Social Union (CSU), the opposition parties in the federal lower house, chose Franz Josef Strauss as their candidate for chancellor in the 1980 elections. In the state parliament elections in Berlin and Rhineland-Palatinate on March 18, the governing parties retained their majorities; the results in Berlin were CDU, 44 per cent; Social Democratic party (SDP), 43 per cent; and the Free Democratic party (FDP), 8 per cent; the results in Rhineland-Palatinate were CDU, 50 per cent; SPD, 42 per cent; FDP, 6 per cent; and the National Democratic party (NPD), .7 per cent. In the parliamentary election in the state of Schleswig-Holstein, on April 29, CDU maintained its absolute majority against SPD and FDP; the results were CDU, 48 per cent; SPD, 42 per cent; FDP, 6 per cent; and NPD, .2 per cent. In the election for the city-state parliament in Bremen, on October 7, SPD retained its absolute majority, while CDU and FDP lost a number of seats. The election for the first European parliament, in June, produced the following outcome in the Federal Republic: SPD, 40 per cent; CDU, 39 per cent; CSU, 10 per cent; FDP, 6 per cent; and the German Communist party (DK.P), .4 per cent. The voter turnout was 66 per cent. -

Vichy France and the Jews

VICHY FRANCE AND THE JEWS MICHAEL R. MARRUS AND ROBERT 0. PAXTON Originally published as Vichy et les juifs by Calmann-Levy 1981 Basic Books, Inc., Publishers New York Contents Introduction Chapter 1 / First Steps Chapter 2 / The Roots o f Vichy Antisemitism Traditional Images of the Jews 27 Second Wave: The Crises of the 1930s and the Revival of Antisemitism 34 The Reach of Antisemitism: How Influential Was It? 45 The Administrative Response 54 The Refugee Crisis, 1938-41 58 Chapter 3 / The Strategy o f Xavier Vallat, i 9 4 !-4 2 The Beginnings of German Pressure 77 Vichy Defines the Jewish Issue, 1941 83 Vallat: An Activist at Work 96 The Emigration Deadlock 112 Vallat’s Fall 115 Chapter 4 / The System at Work, 1040-42 The CGQJ and Other State Agencies: Rivalries and Border Disputes 128 Business as Usual 144 Aryanization 152 Emigration 161 The Camps 165 Chapter 5 / Public Opinion, 1040-42 The Climax of Popular Antisemitism 181 The DistriBution of Popular Antisemitism 186 A Special Case: Algeria 191 The Churches and the Jews 197 X C ontents The Opposition 203 An Indifferent Majority 209 Chapter 6 / The Turning Point: Summer 1Q42 215 New Men, New Measures 218 The Final Solution 220 Laval and the Final Solution 228 The Effort to Segregate: The Jewish Star 234 Preparing the Deportation 241 The Vel d’Hiv Roundup 250 Drancy 252 Roundups in the Unoccupied Zone 255 The Massacre of the Innocents 263 The Turn in PuBlic Opinion 270 Chapter 7 / The Darquier Period, 1942-44 281 Darquier’s CGQJ and Its Place in the Regime 286 Darquier’s CGQJ in Action 294 Total Occupation and the Resumption of Deportations 302 Vichy, the ABBé Catry, and the Massada Zionists 310 The Italian Interlude 315 Denaturalization, August 1943: Laval’s Refusal 321 Last Days 329 Chapter 8 / Conclusions: The Holocaust in France . -

Lucie Aubrac : "Non Au Nazisme"

Lucie Aubrac : "Non au nazisme" Lucie Aubrac, mère de famille, professeur d’histoire-géographie à Lyon, a participé à la Résistance sous la Seconde Guerre Mondiale, spécialisant ses actions dans les évasions de camarades. Tout commença avec Raymond, son mari juif, arrêté par la Gestapo. Elle parvint à le tirer des pattes de Klaus Barbie au prix d’un plan rocambolesque, n’hésitant pas à usurper une fausse identité. Aidés de nombreux autres résistants, Lucie et Raymond publient des tracts, des journaux, contribuent à l’évasion d’opposants au régime, comme eux. Mais malgré leurs changements d’identités, Raymond est arrêté plusieurs fois. Lucie va tout faire pour qu’il retrouve la liberté. Volontaire et loyale, Lucie Aubrac incarne, sans doute mieux qu’aucun(e) autre, la résistance à l’oppression. ♠♠♠ 1. Informer, c’est résister (Clermont-Ferrand, septembre 1940) — - — ’ sur Vous souvenez vous ? Nous avions été sacrément choqués ! ’ Mais oui, c était affreux de le voir écrit noir blanc : "Les juifs et les chiens - sont interdits" ! Quel plaisir d avoir arraché cette affiche ! ’ Dans cette brasserie enfumée de Clermont Ferrand, les propos de Lucie Aubrac et l’ de Jean Cavaillès sont passionnés. Ils parlent fort. Jean s emporte. Il connaît bien Allemagne. Depuis sept longues années, Hitler y fait des ravages. s n’ ’ ’ Les juifs ont poursuivis. jaune. Les enfants ont plus le droit d aller à l école, ils sont obligés de porter une étoile ’ Depuis deux mois, ils ne peuvent plus avoir de téléphone chez eux. En France 1 aussi, ils sont maltraités. Ils sont exclus de certaines fonctions et, à l université, un numerus clausus de 2% est imposé. -

Serge Klarsfeld

Grand Oral Serge 1984 - 2014 1984 KLARSFELD • Écrivain, historien et avocat, président de l’Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France, vice- président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 30 ANS DE RENCONTRES 30 DE RENCONTRES ANS en partenariat avec le Mémorial de la Shoah et la librairie Mollat « Jury » présidé par Bernadette DUBOURG, Journaliste à Sud Ouest Jeudi 4 décembre 2014 1984 - 2014 17h00 – 19h00 • Amphi Montesquieu • Sciences Po Bordeaux 330 ANS0 INTRODUCTION Les Rencontres Sciences Po/Sud Ouest ont pour vocation de faire découvrir, à l’occasion de leurs Grands Oraux, des personnalités dont le parcours et l’œuvre sont dignes d’intérêt et parfois même tout à fait exceptionnels. Avec Serge Klarsfeld nous sommes face à un engagement exceptionnel qui constitue l’œuvre d’une vie : la poursuite des criminels nazis et de leurs complices et un travail patient, fastidieux de mémoire pour reconstituer l’identité et l’itinéraire des 76 000 déportés Juifs de France. Telle est l’œuvre de cet avocat, historien qui préside l’association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France. Cette quête de vérité l’a poussé avec sa femme, Beate, à traquer par tous les moyens d’anciens nazis comme Klaus Barbie et à dépouiller inlassablement les archives. Une vie de combat obstiné pour que soient jugés à Cologne en 1979, Kurt Lischka, Herbert Hagen , Ernst Heinrichsohn, trois des principaux responsables de la Solution finale en France, que soient inculpés les Français René Bousquet ou Jean Leguay et jugé et condamné Maurice Papon en avril 1998 pour complicité de crime contre l’humanité. -

Klaus Barbie Pre-Trial Records

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt509nf111 No online items Inventory of the Klaus Barbie pre-trial records Finding aid prepared by Josh Giglio. Hoover Institution Archives 434 Galvez Mall Stanford University Stanford, CA, 94305-6010 (650) 723-3563 [email protected] © 2008, 2014 Inventory of the Klaus Barbie 95008 1 pre-trial records Title: Klaus Barbie pre-trial records Date (inclusive): 1943-1985 Collection Number: 95008 Contributing Institution: Hoover Institution Archives Language of the Materials : In French and German. Physical Description: 8 manuscript boxes(3.2 linear feet) Abstract: Trial instruction, including depositions and exhibits, in the case of Klaus Barbie before the Tribunal de grande instance de Lyon, relating to German war crimes in France during World War II. Photocopy. Physical Location: Hoover Institution Archives Creator: Barbie, Klaus, 1913- , defendant. Access Collection is open for research. The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items. To listen to sound recordings or to view videos or films during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all audiovisual material is immediately accessible. Publication Rights For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives. Acquisition Information Acquired by the Hoover Institution Archives in 1995. Accruals Materials may have been added to the collection since this finding aid was prepared. To determine if this has occurred, find the collection in Stanford University's online catalog at http://searchworks.stanford.edu/ . -

NS-Herrenmenschenpaare Zwischen Nationalsozialistischem Elitebewusstsein Und Rassen- Ideologischer (Selbst-) Verpflichtung Katrin Himmler

1 NS-Herrenmenschenpaare Zwischen nationalsozialistischem Elitebewusstsein und rassen- ideologischer (Selbst-) Verpflichtung Katrin Himmler Im Mittelpunkt der nationalsozialistischen Täterforschung stehen seit einigen Jahren zunehmend die Akteure der mittleren und unteren Machtebenen, deren Motive und Handlungsspielräume. Deutlich wird dabei immer mehr „jene Hybris, Passion und Kälte“, die längst nicht nur die Haupttäter auszeichnete. Das NS-System bot erstmals breiten Bevölkerungsschichten die Möglichkeit zum beruflichen Aufstieg, da nicht mehr allein soziale Herkunft oder Bildung entscheidend waren für die Karriere, sondern zuallererst die Frage, ob jemand zur nationalsozialistischen Volksgemeinschaft gehörte oder nicht. Zu dieser konnte nur gehören, wer „rassisch“, „eugenisch“ und politisch als „einwandfrei“ galt. Darüber hinaus zählten vor allem Leistung und die Bereitwilligkeit, der Volksgemeinschaft zu dienen. Durch das Konstrukt des überlegenen deutschen „Herrenmenschen“ in Abgrenzung zum „minderwertigen Untermenschen“ konnten sich nicht nur zahlreiche soziale Aufsteiger der Elite zugehörig fühlen, sondern auch große Teile der Unterschicht. Den meisten Forschungen zur nationalsozialistischen Verbrechensgeschichte liegt allerdings bis heute ein Gesellschaftsbild zugrunde, das die NS- Gesellschaft nicht als „ein Ensemble von Männern und Frauen“ wahrnimmt. Frauen waren jedoch in ebenso großer Zahl begeistert von der NS-Ideologie und sahen sich als - wenn auch den Männern untergeordneter - Teil der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft -

Reutlinger Geschichtsblätter Jahrgang 2010 . Neue Folge Nr. 49

Reutlinger Geschichtsbltter Jahrgang 2010 . Neue Folge Nr. 49 Reutlinger Geschichtsbltter Jahrgang 2010 . Neue Folge Nr. 49 Stadtarchiv Reutlingen Reutlinger Geschichtsverein e.V. Herausgeber: Stadtarchiv Reutlingen Reutlinger Geschichtsverein e.V. Schriftleitung und redaktionelle Bearbeitung: Dr. Heinz Alfred Gemeinhardt (Stadtarchiv Reutlingen) Redaktionsbeirat: Dr. Irmtraud Betz-Wischnath, Dr. Wilhelm Borth, Werner Krauß, Dr. Werner Strçbele Fr Inhalt und Form der Beitrge zeichnen die Verfasser verantwortlich. Zuschriften, Manuskripte und Besprechungen werden erbeten an: Stadtarchiv Reutlingen (zugleich Geschftsstelle des Geschichtsvereins), Marktplatz 22, 72764 Reutlingen, Telefon: 0 7121 / 3 03 23 86, Fax: 07121 / 3032758, E-Mail: [email protected] Die Reutlinger Geschichtsbltter erscheinen jhrlich. Sie kçnnen ber den Buchhandel und beim Reutlinger Stadtarchiv bezogen werden. Mitglieder des Reutlinger Geschichtsvereins erhalten den jeweiligen Band gegen Entrichtung des Jahresbeitrags. Satz: typoscript GmbH, Walddorfhslach Druck: Oertel+Spçrer Druck und Medien-GmbH + Co. KG, Riederich Einband: Lachenmaier GmbH, Reutlingen Drucktechnische Beratung und Umschlaggestaltung: Hermann Pfeiffer, Reutlingen Dieses Buch ist auf sure- und holzfreiem, chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt und entspricht den Frankfurter Forderungen zur Verwendung alterungsbestndi- gen Papiers fr die Buchherstellung. Grundschrift: Garamond, Papier: FocusArt Cream (90 g/m2) Einbandstoff: Efalin/Feinleinen Auflage: 1000 Exemplare Dem Regierungsprsidium Tbingen -

Denaturalization of Nazi War Criminals: Is There Sufficient Justice for Those Who Would Not Dispense Justice?

Maryland Law Review Volume 40 | Issue 1 Article 5 Denaturalization of Nazi War Criminals: is There Sufficient Justice for Those Who Would Not Dispense Justice? Follow this and additional works at: http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr Part of the Immigration Law Commons Recommended Citation Denaturalization of Nazi War Criminals: is There Sufficient Justice for Those Who Would Not Dispense Justice?, 40 Md. L. Rev. 39 (1981) Available at: http://digitalcommons.law.umaryland.edu/mlr/vol40/iss1/5 This Casenotes and Comments is brought to you for free and open access by the Academic Journals at DigitalCommons@UM Carey Law. It has been accepted for inclusion in Maryland Law Review by an authorized administrator of DigitalCommons@UM Carey Law. For more information, please contact [email protected]. Comment DENATURALIZATION OF NAZI WAR CRIMINALS: IS THERE SUFFICIENT JUSTICE FOR THOSE WHO WOULD NOT DISPENSE JUSTICE?* INTRODUCTION Following the euphoria of victory in 1945, the United States Government 1 pledged with other nations to deliver Nazi war criminals 2 to a swift and * The author wishes to thank the members of the Special Investigations Unit at the Department of Justice who worked under the authority of former Attorney General Benjamin R. Civiletti, and are currently directed by Allan A. Ryan, Jr. Special appreciation is due to Jeffrey N. Mausner, Esq., Eli M. Rosenbaum, Esq., Ms. Diane Kelly, and former Deputy Director Martin Mendelsohn, all of whom energetically cooperated in this effort. 1. The terms "United States Government" and "Government" are used interchange- ably herein. 2. The terms "Nazi" and "war criminal" are not synonymous. -

Kurt Lischka, Herbert Hagen Und Ernst Heinrichsohn Werden Vom Landgericht Köln Zu Langjährigen Haftstrafen Verurteilt

Beitrag erschien als Begleittext zum HISTOIRISCHEN FENSTER auf der Homepage der FHöV NRW Februar/März 2015. Bild und Text abgelegt im „Erinnerungsarchiv Polizei“ der Forschungsgruppe Bildung, Beruf und Lebenslanges Lernen fg‐[email protected] Foto: Serge (links) und Beate Klarsfeld mit Kriminalkommissar Walter Volmer (Mitte) im Frühjahr 1971 (Quelle: Nachlass Walter Volmer) 11. Februar 1980: Kurt Lischka, Herbert Hagen und Ernst Heinrichsohn werden vom Landgericht Köln zu langjährigen Haftstrafen verurteilt 22. März 1971: Beate und Serge Klarsfeld versuchen, den Kriegsverbrecher Kurt Lischka in Köln zu entführen Prof. Dr. Heike Wüller, Forschungsgruppe BiBeLL „In diesem Sitzungssaal wurden am 11. Februar 1980 Kurt Lischka, Herbert Hagen und Ernst Heinrichsohn durch das Schwurgericht des Landgerichts Köln zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Als Angehörige der SS im besetzten Frankreich waren sie mitverantwortlich für die Deportation von 75000 Juden, darunter 11400 Kinder, in die Vernichtungslager. Tausende französischer Juden nahmen als Zuhörer an den 35 Verhandlungstagen dieses Prozesses teil.“ Dieser Text einer Gedenk‐ tafel, die seit dem 10. Mai 2010 im Lichthof des Gerichtsgebäudes am Kölner Appellhofplatz angebracht ist1, erinnert an einen Prozess und ein Urteil, dem eine mehr als zwanzigjährige problembeladene und hochkomplexe Recherche vorausging. Paradigmatisch steht die Geschichte hinter der Tafel für den Umgang der Deutschen mit dem Erbe der nationalsozialistischen Vergan‐ genheit. Die Geschichte handelt von der Verstrickung bundesdeutscher Entscheidungsträger aus Politik, Justiz, Verwaltung und Polizei in die Verbrechen des NS‐Regimes, vom Leugnen und Verdrängen und von einigen wenigen Unerschrockenen, die der Wahrheit schließlich ans Licht verhalfen. 1 Vgl. Arntz, Joachim: Die Geschichte der Gedenktafel zur Erinnerung an den Lischka‐Prozess. In: Klein, Anne (Hg.) unter Mitarbeit von Judith Weißhaar: Der Lischka‐Prozess. -

Die Akte Alois Brunner

Zu diesem Buch «Grüssen Sie mir mein schönes Wien, das ich für Sie judenrein gemacht habe.» Mit diesen zynischen Worten verabschiedete sich Alois Brun- ner, verantwortlich für den Mord an etwa 120’000 Juden, im Jahre 1986 von einem österreichischen Journalisten. Der 1912 geborene Alois Brunner ist in der einschlägigen Zeitge- schichtsschreibung kein Unbekannter. 1938 schon wurde er Stellvertre- ter Adolf Eichmanns; erjagte für ihn die Juden und organisierte ihre Deportationen, in Paris genauso wie in Saloniki, Nizza oder Berlin. 1945 stand er als Nummer 13 auf der Liste der angeklagten NS-Verbre- cher im Nürnberger Prozess und tauchte unter, lebte bis 1954 in Essen und wanderte dann über Italien nach Syrien aus. Dort lebt er aller Wahr- scheinlichkeit noch heute. Vor Gericht stand Brunner nie. Alle Versuche deutscher Staatsan- waltschaften, seiner habhaft zu werden, wurden halbherzig geführt. Georg M. Hafners und Esther Schapiras Recherchen enthüllen die schreckliche Geschichte der Taten Brunners und zugleich einen bun- desdeutschen Justizskandal. Dr. Georg M. Hafner ist Abteilungsleiter der Redaktion Politik und Ge- sellschaft beim Fernsehen des Hessischen Rundfunks und Kommenta- tor bei den ARD-Tagesthemen. Für seine Filmdokumentationen erhielt er unter anderem den Bayerischen Fernsehpreis und den Grimme-Preis. Er ist Mitherausgeber der Bücher Die Skandale der Republik (1989) und Neue Skandale der Republik (1994). Esther Schapira ist seit 1995 Redakteurin für Politik und Gesellschaft und Ressortleiterin der Abteilung Zeitgeschichte beim -

Plaquette Klarsfeld Color.Qxp

Editorial La Shoah est un événement inouï, unique et inexpia- ble. Cette volonté systématique d'exterminer tout un peuple, sur tout un continent remet en cause, de façon fondamentale, la conception même que l'Homme peut se faire de sa propre humanité. C'est l'histoire d'une monstrueuse coalition de la haine et de l'indif- férence, qui a tué les trois quarts des Juifs d'Europe. La pire des injustices alliée à la plus méticuleuse des bureaucraties inhumaines a permis que cela fût. De cette histoire, nous sommes tous, d'une certaine façon, les survivants. L'atrocité atteint son comble avec l'anéantissement des enfants. 11 400 ont été arrêtés en France puis dépor- tés, dont 6 100 jeunes Parisiens. Comme en atteste à nouveau l'ouvrage que vous tenez entre vos mains, le courage et l'abnégation de Serge et Beate Klarsfeld ont permis de ren- dre le plus sobre, mais le plus utile des hommages : la restitution de leurs noms, à ces enfants assassinés, à ces vies fauchées avant d'avoir pu s'exprimer. Accompagnant l'œuvre admirable des associations à la mémoire des enfants juifs dépor- tés, la municipalité contribue au nécessaire travail de mémoire. Dans chaque école concer- née est apposée une plaque honorant, nom par nom, chacun des disparus. Complémentaire au soutien apporté au Mémorial de la Shoah, à l'organisation d'exposi- tions, à la diffusion l'an passé d'un DVD sur la libération des camps à l'ensemble des lycéens de Paris, cette action dans les écoles m'est particulièrement chère. -

Das Stalag X B Sandbostel Geschichte Und Nachgeschichte

Das Stalag X B Sandbostel Geschichte und Nachgeschichte eines Kriegsgefangenenlagers Das Stalag X B Sandbostel Geschichte und Nachgeschichte eines Kriegsgefangenenlagers Katalog der Dauerausstellung Herausgegeben von Andreas Ehresmann Dölling und Galitz Verlag Gefördert durch Inhalt 9 Vorwort 11 Zur Einführung: Ausstellung und Ausstellungsgestaltung Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Teil 1 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation Das Stalag X B Sandbostel: 1939 – 1945 in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 20 Das Stalag X B Geschichte und Nachgeschichte eines Kriegsgefangenenlagers Impressum Das Stalag X B Sandbostel. 26 Kriegsgefangenenwesen und Aufbau des Stalag X B Geschichte und Nachgeschichte eines Kriegsgefangenenlagers 28 Krieg und Kriegsgefangenenwesen Katalog der Dauerausstellung, herausgegeben von Andreas Ehresmann 42 Aufbau des Kriegsgefangenenlagers im Auftrag der Stiftung Lager Sandbostel Redaktion: Andreas Ehresmann, Johanna Wensch 50 Bewachung und Aufnahme der Gefangenen Texte: Dr. Jens Binner, Andreas Ehresmann, Dörthe Engels, Dr. Andrea Genest 52 Lagerverwaltung und Wachmannschaften Lektorat: Johanna Wensch, Berlin 62 Aufnahme der Kriegsgefangenen und Strafsystem Gestaltung und Satz: Katrin Bahrs, Hamburg Objektfotografie: Elisabeth Mena Urbitsch, Fotografin, Hamburg 72 Andreas Ehresmann: „Todmüde ging man frühzeitig zu Bett“. Ausstellungsfotografie: Taufik Kenan Photographer, Berlin Der