Relazione Archeologica

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae

F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome CASAMASSIMA GIOACCHINO MICHELE Indirizzo 53 VIA G.FANIA, 71121 FOGGIA Telefono 0881615247(abitazione) 0885652825 (ufficio) Fax 0885652830(ufficio) E-mail istituzionale [email protected] E-mail personale [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 23 GIUGNO 1953 ESPERIENZA Dal 1980 al 1987 - Libero professionista con attività nell’edilizia privata LAVORATIVA (progettazioni, direzione lavori, collaudi). Sanatoria e condono edilizio. Ristrutturazioni ed arredamenti di interni e di attività commerciali; Dal 1981 al 1987 Convenzionato con il Comune di Ascoli Satriano, ai sensi dell’art.60 della legge n.219/81, per il periodo dal 7.12.81 al 30.09.87, con espletamento dei compiti attinenti alla ricostruzione del patrimonio pubblico e privato danneggiato dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981, oltre allo Pagina 1 - Curriculum vitae di CASAMASSIMA Gioacchino svolgimento di attività di progettazione e direzione lavori di numerose opere pubbliche; Dal 01.10.87 al 05.08.97 funzionario tecnico (pos. D3-D6 – architetto) del Comune di Ascoli Satriano, in ruolo speciale ad esaurimento di cui all’art.12 della legge n.730/86, con cura di tutte le attività del settore LL.PP. , quali: - esami e pareri su progetti, perizie, collaudi tecnici ed amministrativi; - gestione del servizio di manutenzione di opere, impianti e manufatti di interesse comunale, con la redazione di perizie, esame e parere su preventivi; - pareri in ordine alla regolarità -

REGIONE PUGLIA Comune: ASCOLI SATRIANO

REGIONE PUGLIA PROVINCIA DI FOGGIA Comune: ASCOLI SATRIANO - DELICETO Località “Piano Pozzo Spagnuolo – Conca D’oro – Tamariceto - Posticchio” PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE - 12 AEROGENERATORI Sezione: SEZIONE 0 – RELAZIONI GENERALI Titolo elaborato: RELAZIONE PEDO-AGRONOMICA N. Elaborato: 0.3 Scala - Committente Via Caravaggio, 125 65125 Pescara (PE) PEC: [email protected] Amministratore Delegato Amministratore Unico Dott.Tecnico Michele Incaricato Raffa Fabio Maresca Iacono Ambrogio 00 MAGGIO 2018 PM NF NF PROGETTO DEFINITIVO sigla Sigla sigla REV. DATA DESCRIZIONE ELABORAZIONE APPROVAZION E EMISSIONE Nome file sorgente GE.ASS02.PD.0.3.R00.doc Nome File stampa GE.ASS02.PD.0.3.R00.pdf Formato di stampa A4 .doc Codice GE.ASS02.PD. Data creazione 7 maggio 2018 RELAZIONE PEDO-AGRONOMICA Data ultima modif. 7 maggio 2018 Revisione 00 Pagina 2 di 41 I N D I C E 1. - PREMESSA pag. 1 2. - DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO pag. 1 3. - IDENTIFICAZIONE DEL TERRITORIO pag. 16 4. - CARATTERIZZAZIONE DEL TERRITORIO pag. 18 4.1 - Il Paesaggio 5. - FATTORI CLIMATICI pag. 19 Ascoli Satriano 5.1a – Temperatura 5.2a - Precipitazioni 5.3a - Ventosità Deliceto 5.1b – Temperatura 5.2b - Precipitazioni 5.3b – Ventosità 6. - IL SUOLO pag. 22 6.1 - Uso e copertura del suolo 6.2 - Capacità d’uso del suolo 7. - CONSIDERAZIONI AGRONOMICHE E PAESAGGISTICHE pag. 26 8. - CONCLUSIONI pag. 38 Codice GE.ASS02.PD. Data creazione 7 maggio 2018 RELAZIONE PEDO-AGRONOMICA Data ultima modif. 7 maggio 2018 Revisione 00 Pagina 3 di 41 1 – PREMESSA La presente relazione pedo-agronomica è relativa al “PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZA- ZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA E RE- LATIVE OPERE DI CONNESSIONE – 12 AEROGENERATORI” da realizzarsi in agro di ASCOLI SATRIANO - DELICETO(FG) in località “Piano Pozzo Spagnuolo – Conca D’oro – Tamariceto - Po- sticchio” commissionato dalla ditta WIND ENERGY ASCOLI S.r.l. -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 Ottobre 2019, N

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 130 del 12-11-2019 84293 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2019, n. 1898 D.lgs 152/2006 e ssmmii e LR 11/2001 e ss. mm. ii. - [ID_VIP: 4488] Procedura di V.I.A. di competenza Statale relativa ad un impianto eolico da realizzare nei Comuni di Troia (FG), Biccari (FG) e Lucera (FG), e relative opere di connessione alla RTN, costituito da n. 23 WTG per una potenza complessiva di 121,90 MWe - Proponente: WPD Monte Cigliano S.r.l. Parere di competenza della Regione Puglia. Parere negativo di compatibilità. L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.lnc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio, riferisce quanto segue. Premesso che: − Con nota proprio prot. n. 14759 del 10.06.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_7016 del 10.06.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, comunicava l’avvio del procedimento di VIA Statale relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 23 aerogeneratori per una potenza complessiva di 121,90 MWe, da realizzare nei comuni di Troia (FG), Biccari (FG) e Lucera (FG), e relative opere di connessione alla RTN. Con la medesima nota, inoltre, comunicava di aver provveduto in data 10.06.2019 alla pubblicazione del Progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica nonché dell’avviso pubblico di cui al comma 2 dell’art. -

Numero D'ordine Cognome E Nome Del Notaio Comune Di

PROTOCOLLI NOTARILI INDICE ALFABETICO PER COMUNE I° SERIE - (1542 - 1852) NUMERO COGNOME E NOME COMUNE DI ANNI DEI NUMERI DEI 0SSERVAZIONI D'ORDINE DEL NOTAIO RESIDENZA PROTOCOLLI PROTOCOLLI 1 DE SANTIS Vito Antonio Accadia 1554 / 1557 47 / --- Si veda il n. 396 2 PEPPO Michelangelo Alberona 1752 / 1786 3886 / 3919 3 DE FINIS Nicola Andrea Alberona 1764 / 1788 4583 / 4604 4 D'AMELI Vincenzo Amendolara 1593 / 1607 330/333;5101 Restaurato n. 330 e Lucera 5 COLOMBA Andrea Apricena+C679 1773 / ------- 4916 / ------- 6 SPINA Saverio Apricena e 1750 / 1782 3787 / 3793 Vieste 7 COLETTA Costantino Apricena 1595 / 1599 335 / 336 Restaurato 8 CLIMA Sebastiano Apricena 1788 / ------- 5075 / ------- 9 NIGRO Ascanio Ascoli Satriano 1587 / 1599 226 / 229 Pagina 1 NUMERO COGNOME E NOME COMUNE DI ANNI DEI NUMERI DEI 0SSERVAZIONI D'ORDINE DEL NOTAIO RESIDENZA PROTOCOLLI PROTOCOLLI 10 GIARNERA Giovan Antonio Ascoli Satriano 1578 / 1579 145 /------ 11 GIARNERA Giovan Donato Ascoli Satriano 1585 / 1610 146 / 154 12 BIANCHI Florimonte Ascoli Satriano 1599 / 1614 339 / 343 13 MAFFEI Camillo Ascoli Satriano 1600 / 1649 348 / 360 Restaurato n. 354 14 CITARELLA Sabatino Ascoli Satriano 1639 / 1652 741 / 742 15 VOLPE Potito Ascoli Satriano 1633 / 1654 652 / 666 16 CONSALVI Giovan Ascoli Satriano 1612 / 1656 462 / 476 Berardino 17 CAUTILLO Berardino Ascoli Satriano 1628 / 1670 617 / 622 18 IAVARANO Giovanni Ascoli Satriano 1647 / 1694 427 / 448 Restaurato n. 440 - 443; il prot. n. 427, che contiene atti del 1610, appartiene ad un notaio sconosciuto di Ascoli Satriano. Pagina 2 NUMERO COGNOME E NOME COMUNE DI ANNI DEI NUMERI DEI 0SSERVAZIONI D'ORDINE DEL NOTAIO RESIDENZA PROTOCOLLI PROTOCOLLI 19 GRASSI Potito Ascoli Satriano 1708 / 1709 1690 / 1691 20 CAUTILLO Potito Ascoli Satriano 1679 / 1712 1157 / 1169 21 GIOVE Potito Ascoli Satriano 1710 / 1725 1806 / 1815 Restaurato n. -

Northern Puglia & the Gargano Promontory

© Lonely Planet Publications 84 www.lonelyplanet.com 85 Northern Puglia & the Gargano Promontory Crowning Italy’s boot, the northern province of Foggia (the capitanata) is an attractive NORTHERN PUGLIA & THE NORTHERN PUGLIA & THE land of contrasting geographical bands, from the mountainous rocky spur of the Gargano GARGANO PROMONTORY Promontory to the vast flat tablelands of the Tavoliere and the gentle rolling hills of the Daunia Pre-Apennines. The Tavoliere is the wheatbowl of southern Italy, covering half of the capitanata in a 3000-sq-km geometric chequerboard of golden fields. Tracks across the plains bear witness to the centuries-old transhumance routes, the ancient droving trails or tratturi along which sheep and cattle were moved from Abruzzo to Puglia. The wheatfields surrounding the provincial capital of Foggia gently give way to the wetlands and salt works of Margherita di Savoia on the southeast coast, a region famous for its prolific birdlife. To the west, the Tavoliere merges into the undulating foothills, shallow valleys and wooded slopes of the beautiful Daunia mountains. Here, castles and towers of the medieval hilltop towns watch over Foggia’s Pre-Apennine border. Puglia’s only mountainous zone is the stunning Gargano Promontory, a blunt spur of limestone cliffs and dense forest jutting into the blue Adriatic Sea. Its landscape, flora and fauna are a geographical anomaly in Puglia’s Mediterranean mezzogiorno, more Croatian than southern Italian. Millions of years ago the Gargano was separated from the mainland by a thin strip of ocean. Now its unique beauty and summer seaside resorts are a favourite with Italian and German tourists. -

Urban Society and Communal Independence in Twelfth-Century Southern Italy

Urban society and communal independence in Twelfth-Century Southern Italy Paul Oldfield Submitted in accordance with the requirements for the degree of PhD. The University of Leeds The School of History September 2006 The candidate confirms that the work submitted is his own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. Acknowledgements I would like to express my thanks for the help of so many different people, without which there would simply have been no thesis. The funding of the AHRC (formerly AHRB) and the support of the School of History at the University of Leeds made this research possible in the first place. I am grateful too for the general support, and advice on reading and sources, provided by Dr. A. J. Metcalfe, Dr. P. Skinner, Professor E. Van Houts, and Donald Matthew. Thanks also to Professor J-M. Martin, of the Ecole Francoise de Rome, for his continual eagerness to offer guidance and to discuss the subject. A particularly large thanks to Mr. I. S. Moxon, of the School of History at the University of Leeds, for innumerable afternoons spent pouring over troublesome Latin, for reading drafts, and for just chatting! Last but not least, I am hugely indebted to the support, understanding and endless efforts of my supervisor Professor G. A. Loud. His knowledge and energy for the subject has been infectious, and his generosity in offering me numerous personal translations of key narrative and documentary sources (many of which are used within) allowed this research to take shape and will never be forgotten. -

Stornarella Orta Nova Ascoli Satriano Stornara Ordona

Canale Ponte Rotto POSTA DELLE CANNE S.r.l. PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO Canale Pescia RICADENTE NEI COMUNI DI ORTA NOVA E ORDONA (FG) IN LOCALITA' "POSTA DELLE CANNE" E “MASCITELLI” MANFREDONIA MANFREDONIA FOGGIA TM Tecnico ing. Danilo Pomponio Via Napoli, 363/I - 70132 Bari - Italy tel (+39) 0805046361 - fax (+39) 0805619384 www.bfpgroup.net - [email protected] Collaborazioni AZIENDA CON SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E AMBIENTE ing. Milena Miglionico UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 ing. Antonio Crisafulli OHSAS 18001:2007 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY ing. Tommaso Mancini ing. Giovanna Scuderi Canale Piluso ing. Dionisio Staffieri ing. Giuseppe Federico Zingarelli geom. Francesco Mangino geom. Claudio A. Zingarelli Responsabile commessa ing. Danilo Pomponio Torrente Carapelle TAVOLA TITOLO COMMESSA TIPOLOGIA Torrente Cervaro Canale Ponte Rotto Torrente Carapelle Lettura del PPTR - 20053 D V02 CODICE ELABORATO Struttura idro-geo- morfologica DW20053D-V02 REVISIONE Analisi delle Componenti Geomorfologiche e Analisi SOSTITUISCE SOSTITUITO DA 00 delle Componenti Idrogeologiche CODICE ELABORATO CODICE ELABORATO Tutte le informazioni tecniche contenute nel presente documento sono di proprieta' esclusiva della Studio FOGLIO Tecnico BFP S.r.l e non possono essere riprodotte, divulgate o comunque utilizzate senza la sua preventiva NOME FILE SCALA autorizzazione scritta. All technical information contained in this document is the exclusive property of Studio DW20053D-V02.dwg 1/1 Tecnico BFP S.r.l. and may neither be used nor disclosed without its prior written consent. (art. 2575 c.c.) 1:30.000 REV DATA MODIFICA DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO 00 25/07/2020 Emissione Scuderi Miglionico Pomponio 01 02 03 04 FOGGIA 05 CARAPELLE Disegno elaborato con sistema CAD. -

Convegno Nazionale

ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO CONVEGNO 38° NAZIONALE sulla Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia San Severo 18 - 19 novembre 2017 A T T I a cura di Armando Gravina SAN SEVERO 2018 Il 38° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia è stato realizzato con il contributo di: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali – Sez. III; Regione Puglia; Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Amministrazione Comunale di San Severo – Comitato Scientifico: Dott.ssa SIMONETTA BONOMI Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province BAT e FG Prof. GIULIANO VOLPE Rettore emerito Università di Foggia Prof. GIUSEPPE POLI Ordinario di Storia Moderna – Università degli Studi “A. Moro” di Bari Prof. ALBERTO CAZZELLA Ordinario di Paletnologia – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Prof. PASQUALE FAVIA Associato di Archeologia Medievale – Università degli Studi di Foggia Prof. ALFREDO GENIOLA Prof. emerito Università degli Studi “A. Moro” di Bari Prof. ARMANDO GRAVINA Presidente Archeoclub di San Severo ORGANIZZAZIONE – Consiglio Direttivo della Sede di San Severo di Archeoclub d’Italia: ARMANDO GRAVINA Presidente MARIA GRAZIA CRISTALLI Vice Presidente GRAZIOSO PICCALUGA Segretario – Segreteria del Convegno: GRAZIOSO PICCALUGA MARIA GRAZIA CRISTALLI © Archeoclub San Severo · COD. ISBN: 978-88-96545-85-0 Finito di stampare nel mese di maggio 2018 presso Centro Grafico S.r.l. - Foggia – www.centrograficofoggia.it ANNA MARIA TUNZI* MARIANGELA LOZUPONE** Biccari (Foggia) – Storie di “abitati minori” del Neolitico: la tomba della “signora” e l’atelier delle “veneri” *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia **Collaboratrice Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia “Abitati minori” Remoto e suggestivo angolo della Puglia settentrionale prossimo ai confini con Campania e Molise (fig. -

Meridaunia (Italy)

Meridaunia (Italy) Authors: Laura Mariano, Adriana Natale, Daniele Borrelli (GAL Meridaunia) A. Summary table LAG name Meridaunia Lead partner: Meridaunia LAG director Piazza Municipio, Daniele Borrelli, Director 71023 Bovino (FG), Italia [email protected] Part of another Main European territorial Structural and delivery LAG financial structure Investment Fund mechanisms Multi‐fund ERDF ‐ Financial allocation Priority axes Programme Thematic CCI number (EUR) concerned objective(s) concerned Promote competitive repositioning of touristic destinations through integrated development of European resources and territorial Regional skills Development Promote Fund (ERDF) Axis VI internationalization of local Programme 2014IT16M20P002 3,000,000.00 Axis III business Strengthen the receptivity and Valorize the cultural and natural heritage to improve European usability; agricultural fund Mis. 19.2 and Mis. Foster innovation, for rural 19.4 of Puglia diversification and development 8.630.000,00 Rural competitiveness of small (EAFRD) 2014IT06RDRP020 Development plan agricultural enterprises, LAG Strategy Population Specific thematic focus Specific social LAG Implementation covered by the and challenges of the Specific territorial focus target of the Current situation (June strategy strategy of the strategy strategy 2017): LAG selected – o Economic development The selection of Lag's o Social inclusion proposals is in progress. o Demographic retention Mainly focused on rural Youth initiatives Every LAG’s strategy will be / support development / rural Small agricultural selected at the end of the 93,806 o Access to services areas enterprises evaluation process. 1 Strategy B.1. Area of the CLLD a. Area and population covered by the strategy The area of Monti Dauni covers 2286.56 square kilometres in the province of Foggia, in the north‐west part of Puglia. -

PESPA-S12 CODICE PRATICA Richiesta Autorizzazione Unica Ai Sensi Del D

REGIONE Comune Comune Comune PUGLIA di Sant'Agata di Puglia di Candela di Deliceto Committente: RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma P.IVA/C.F. 06400370968 Titolo del Progetto: PARCO EOLICO "SERRA PALINO" Documento: N° Documento: PDDIDD8 PROGETTO DEFINITIVO PESPA-S12 CODICE PRATICA Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003 ID PROGETTO: PESPA DISCIPLINA: A TIPOLOGIA: RT FORMATO: A4 Elaborato: ANALISI ELEMENTI TUTELATI DAL PPTR E DAL PUTT/p FOGLIO: 1 di 21 SCALA: / Nome file: PESPA-S12-0 Progettazione: Progettisti: (Ing. Mariano Galbo) Rev: Data Revisione Descrizione Revisione Redatto Controllato Approvato 0 Novembre 2019 PRIMA EMISSIONE GL MG DG ISO A4 Realizzazione di un parco eolico di potenza 48 MW in località “Serra Rev. 00 Palino” nei comuni di Sant’Agata di Puglia e Candela (FG) INDICE 1 PREMESSA ...................................................................................................................................... 2 2 RIFERIMENTI NORMATIVI ........................................................................................................ 3 3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO ............................................................................................... 4 4 DESCRIZIONE DI ELEMENTI E BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PRESENTI ....... 7 4.1 GENERALITÀ .................................................................................................................................................... 7 4.2 ANALISI DEI CONTENUTI DEL PPTR ............................................................................................... -

REGIONE: PUGLIA PROVINCIA: FOGGIA COMUNI: CERIGNOLA Ed

REGIONE: PUGLIA PROVINCIA: FOGGIA COMUNI: CERIGNOLA ed ASCOLI SATRIANO ELABORATO: OGGETTO: PARCO EOLICO Cerignola Borgo Libertà composto da 12 WTG da 3,40MW/cad. RELAZIONE PEDOAGRONOMICA 4.3.1 PROPONENTE: TOZZI Green S.p.A. Via Brigata Ebraica, 50 48123 Mezzano (RA) Italia tel. +39 0544 525311 [email protected] fax +39 0544 525319 CONSULENTE Dott. Stefano CONVERTINI AGRONOMO: Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Brindisi n.228 Indirizzo: via S. Oronzo 52 Telefono: 327 1435185 Note: 30.06.2017 0 Emissione Dott. Stefano CONVERTINI DATA REV DESCRIZIONE ELABORATO da: APPROVATO da: PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE, UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA INDICE 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 2 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DEL SISTEMA AGRARIO 3 CONDIZIONI CLIMATICHE 3.1 Premessa 3.2 Precipitazioni 3.3 Aria 4 SUOLO E SOTTOSUOLO 4.1 Geologia regionale 4.2 Morfologia della Puglia 4.3 Suolo 4.4 Land Capability Classification 4.5 Carta dell’uso del suolo 4.6 Considerazioni di sintesi sull’uso del suolo 4.7 Rilevamento nell’area in cui sorgerà il parco eolico. 5 CONCLUSIONI RELAZIONE PEDOAGRONOMICA PREMESSA Nella presente relazione sono esposti i risultati di uno studio eseguito con lo scopo di definire le caratteristiche pedologiche e agronomiche dell’area ricadente nei comuni di Ascoli Satriano e di Cerignola (Fg), in cui è prevista la realizzazione di un impianto eolico costitutito da 12 aerogeneratori ciascuno con una potenza nominale di 3.4 kw. Obiettivo della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo è quello di valutare la produttività dei suoli interessati dall’intervento in riferimento alle sue caratteristiche potenziali ed al valore delle colture presenti in ottemperanza alle disposizioni del punto 4.3.1 delle “Istruzioni Tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” - R.R. -

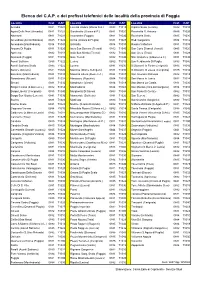

CAP Località Pref

Elenco dei C.A.P. e dei prefissi telefonici delle località della provincia di Foggia Località Pref. CAP Località Pref. CAP Località Pref. CAP Accadia 0881 71021 Foresta Umbra (Monte S.A.) 0884 71018 Ripalta Scalo (Lesina) 0882 71010 Agata Delle Noci (Accadia) 0881 71021 Giardinetto (Orsara di P.) 0881 71020 Rocchetta S. Antonio 0885 71020 Alberona 0881 71031 Incoronata (Foggia) 0881 71040 Rocchetta Scalo 0885 71020 Amendola (Ascoli Satriano) 0885 71022 Ischia (Orsara di Puglia) 0881 71027 Rodi Garganico 0884 71012 Amendola (Manfredonia) 0884 71043 Ischitella 0884 71010 Roseto Valfortore 0881 71039 Anzano Di Puglia 0881 71020 Isola San Domino (Tremiti) 0882 71040 San Carlo D'ascoli (Ascoli) 0885 71020 Apricena 0882 71011 Isola San Nicola (Tremiti) 0882 71040 San Cireo (Troia) 0881 71029 Arpinova (Foggia) 0881 71010 Isole Tremiti 0882 71040 San Cristoforo (S.Marco La C.) 0881 71030 Ascoli Satriano 0885 71022 Lesina 0882 71010 San Ferdinando Di Puglia 0883 71046 Ascoli Satriano Scalo 0885 71022 Lucera 0881 71036 S.Giovanni In Fonte (Cerignola) 0885 71042 Barone Deliceto) 0881 71026 Macchia (Monte S.Angelo) 0884 71030 S.Giovanni In Zezza (Cerignola) 0885 71042 Beccarini (Manfredonia) 0884 71043 Macchia Libera (Monte S.A.) 0884 71037 San Giovanni Rotondo 0882 71013 Berardinone (Biccari) 0881 71032 Manacore (Peschici) 0884 71010 San Marco In Lamis 0882 71014 Biccari 0881 71032 Mandrione (Vieste) 0884 71019 San Marco La Catola 0881 71030 Borgo Celano (S.Marco in L.) 0882 71014 Manfredonia 0884 71043 San Menaio (Vico del Gargano) 0884 71010 Borgo