Gemeinde Ramosch, Unterengadin, GR)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Partecipants 2005

10avla Traversada da Sent, 2 lügl 2005 Eller Heimo, Schleis Ajüz Ils Muntagnards (ÖKK) Andres Stefan, Laas Hauser Gerhard, Ramosch Lippuner Greth, Samignun Patscheider Oswald, Schleis Poo Andri , Sent Pult Uorschla, Ftan Andres Martina, Laas Hauser-Poo Madlaina, Sent Vetsch Anni, Samignun Veit Martin, Schleis Ballarins Las Lindornas Pobitzer Harald, Schleis Pinggera Fluri, Sent Lingenhag Angela, Ramosch Klotz Erwin, Schleis Stauber Albert, Scuol Nef Simone, Ramosch Plagg Jürgen, Mals Stricker-Cuorad Emilia, Sent Neuhaus Doris, Ramosch Noggler Lorenz, Schleis Bluntschli Monika, Sent Kropf Anita, Ramosch Weissenegger Julia, Welschnofen Domenig Valentin, Sent Masdats Sursass Filli-Salomon Anna, Sent Valentin-Gisep Nesa, Bravuogn Buchli-Plouda Carolina, Sent Stecher Domenig Anna Margaritta, Scu Valentin Chasper, Bravuogn Buchli Georg, Sent Domenig Heidi, Sent Sedlacek Annina, Sent Juon Cristian, Sent Giuventüna Juon Talina, Sent Tasna Nuotclà Cilgia, Sent Valentin Duri, Sent Hauser Andrea, Sent Domenig Urs, Sent à Porta Lina, Ftan Bonifazi Andrea, Lavin Zanetti Claudio, Vnà Physalis Rauch Mazzina, Sent Vital Daniel, Sent Schmidt-Rauch Aita, Scuol Buchli Jon, Sent Bettini Marco, Sent Sedlacek Curdin, Sent Vital Silvio, Sent Uina Caviezel Niculin, Sent Plandalais Salomon Georg, Sent Pult Chasper, Sent Heinisch Ewald, Eyrs Riatsch Fadri, Vnà Roner Flurin, Sent Gunsch Herbert, Matsch Nuotclà Flurin, Sent Scandella Claudio, Sent Hauser Konrad, Eyrs Fliri Urs, Bravuogn Taverna Rosina, Sent Schönthaler Sigfried, Eyrs Guidon Madlaina, Bravuogn Buchli -

Die Fetten Jahre Im Hochbau Sind Vorbei Bedeutung Zu, Sondern Der Familie Selbst

121. Jahrgang | www.engadinerpost.ch 149 Samstag, 20. Dezember 2014 Amtliches Publikationsorgan des Kreises Oberengadin und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair. Fremdsprachen Die Bündner Regierung will ANR Jon Domenic Parolini es stat fundatur Paracelsus Das Forum Paracelsus in St. Mo- die Fremdspracheninitiative ungültig erklären da l’agentura da novitads rumantscha (ANR). ritz-Bad ist nach einer kurzen Sanierungspha- lassen. Sie sei nicht Bundesrechtskonform Davo 19 ons sco president dal cussagl da se wieder offen. Dies ab Montag, 22. Dezem- und nicht verfassungsmässig. Seite 2 fundaziun ha’l surdat al successur. Pagina 7 ber. Seite 16 Weihnachten mit der Familie Kleine Rituale und Familientradi- tionen machen Weihnachten zu einem ganz besonderen Fest. Gutes Essen gehört auf jeden Fall dazu. Wie unterschiedlich sind die Gepflogenheiten rund um das Weihnachtsessen vom Engadin bis hin zu Kamerun? ASTRID LONGARIELLO An Weihnachten werden alte Traditio- nen gepflegt. Jede Familie kennt da ihre eigenen Bräuche. Diese können je nach Region ganz unterschiedlich sein. So stellen beispielsweise die Dänen eine Schüssel von ihrem Dessert auf den Estrich oder vor die Tür. Sie überlassen diese einem nordischen Wichtel, der mit dem Weihnachtsmann zusammen- arbeitet. In Tschechien ist das Weih- nachtsfest mit einigem Aberglauben verbunden. So unterschiedlich die Bräuche auch sind, ein aufwendiges Weihnachtsmahl gehört überall dazu. Die Gerichte sind typisch und traditio- Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Baustellen mit vielen Baukranen werden in Zukunft viel rarer. Foto: Eddy Risch nell je nach Gegend. -

Graubünden for Mountain Enthusiasts

Graubünden for mountain enthusiasts The Alpine Summer Switzerland’s No. 1 holiday destination. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden © Andrea Badrutt “Lake Flix”, above Savognin 2 Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden 1000 peaks, 150 valleys and 615 lakes. Graubünden is a place where anyone can enjoy a summer holiday in pure and undisturbed harmony – “padschiifik” is the Romansh word we Bündner locals use – it means “peaceful”. Hiking access is made easy with a free cable car. Long distance bikers can take advantage of luggage transport facilities. Language lovers can enjoy the beautiful Romansh heard in the announcements on the Rhaetian Railway. With a total of 7,106 square kilometres, Graubünden is the biggest alpine playground in the world. Welcome, Allegra, Benvenuti to Graubünden. CCNR· 261110 3 With hiking and walking for all grades Hikers near the SAC lodge Tuoi © Andrea Badrutt 4 With hiking and walking for all grades www.graubunden.com/hiking 5 Heidi and Peter in Maienfeld, © Gaudenz Danuser Bündner Herrschaft 6 Heidi’s home www.graubunden.com 7 Bikers nears Brigels 8 Exhilarating mountain bike trails www.graubunden.com/biking 9 Host to the whole world © peterdonatsch.ch Cattle in the Prättigau. 10 Host to the whole world More about tradition in Graubünden www.graubunden.com/tradition 11 Rhaetian Railway on the Bernina Pass © Andrea Badrutt 12 Nature showcase www.graubunden.com/train-travel 13 Recommended for all ages © Engadin Scuol Tourismus www.graubunden.com/family 14 Scuol – a typical village of the Engadin 15 Graubünden Tourism Alexanderstrasse 24 CH-7001 Chur Tel. +41 (0)81 254 24 24 [email protected] www.graubunden.com Gross Furgga Discover Graubünden by train and bus. -

Switzerland Welcome to Switzerland

Welcome to Switzerland A complete guide for your stay in Lausanne during the 15th CSCWD Conference Table of Contents I. Switzerland and the Lausanne region II. Access to Lausanne III. Restaurants in Lausanne IV. Transports in Lausanne V. Useful Information VII. Your venue: The Olympic Museum VIII. Tourism Activities I. Switzerland and the Lausanne region By its central geographical location, Switzerland is an ideal international destination for business, incentive and leisure travel. It is a country with many different facets. It unites an impressive variety of landscapes in a small geographical area and benefits from an exceptional natural heritage. As an important centre for communication and transport between the countries of Northern and Southern Europe, it has a common frontier with Germany, France, Italy, and the Principality of Liechtenstein. The Alpine Arc, just a few kilometers away from Lausanne, features some of the finest mountain peaks like the Matterhorn, Mont Blanc or the Jungfrau, and spectacular passes: Grimsel, St Gotthard, Simplon and Great St Bernard. These natural assets are further enhanced by security and dependability, Swiss values par excellence . The second largest city on the shore of Lake Geneva, Lausanne combines the dynamics of a business town with its ideal location as a holiday resort. Sport and culture are a golden rule in this Olympic capital. Nature, historic town, contemporary architecture, and exceptional surroundings: the Olympic capital is a model of the art of living and of cultural events. No need to wear out your shoes to visit the town and its region. A dense public transport network gives you the freedom to go from the lakeside to the trendy neighborhoods within minutes. -

Swiss Travel System Map 2021

ai160326587010_STS-GB-Pass-S-21.pdf 1 21.10.20 09:37 Kruth Strasbourg | Paris Karlsruhe | Frankfurt | Dortmund | Hamburg | Berlin Stuttgart Ulm | München München Swiss Travel System 2021 Stockach Swiss Travel Pass Blumberg-Zollhaus Engen Swiss Travel Pass Youth | Swiss Travel Pass Flex Bargen Opfertshofen Überlingen Area of validity Seebrugg Beggingen Singen Ravensburg DEUTSCHLAND Radolfzell Schleitheim Hemmental Lines for unlimited travel (tunnel) Mulhouse Thayngen Mainau Geltungsbereich Meersburg Schaffhausen Ramsen Linien für unbegrenzte Fahrten (Tunnel) Zell (Wiesental) Wangen (Allgäu) Erzingen Oster- Neuhausen Stein a.R. Konstanz fingen Version/Stand/Etat/Stato:12.2020 (Baden) Rheinau Kreuzlingen Friedrichshafen Waldshut Due to lack of space not all lines are indicated. Subject to change. Marthalen Basel Weil a.R. Aus Platzgründen sind nicht alle Linien angegeben. Änderungen vorbehalten. Bad Zurzach Weinfelden Lines with reductions (50%, 1 25%) No reductions EuroAirport Riehen Koblenz Eglisau Frauenfeld Romanshorn Lindau Basel St.Johann Basel Möhlin Laufenburg Immenstadt Linien mit Vergünstigungen (50%, 1 25%) Keine Ermässigung Bad Bf Nieder- Stein-Säckingen Bülach Sulgen Arbon Basel Rheinfelden weningen Braunau Sonthofen Delle Pratteln Turgi Rorschach Bregenz Boncourt Ettingen Frick Brugg Zürich Bischofszell Rheineck Bonfol Liestal Baden Flughafen Winterthur Wil Rodersdorf Dornach Oberglatt Heiden St.Margrethen Aesch Gelterkinden Kloten Turbenthal St.Gallen Walzenhausen Roggenburg Wettingen Also valid for local public transport -

Engadiner Post Nr. 137 Vom Donnerstag, 22.11.2018

AZ 7500 St. Moritz 137 125. Jahrgang Donnerstag, 22. November 2018 Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair. Multiplicatuors La Lia Rumantscha e l’Uniun Scuol Il concert d’instrumaints da percussiun Zuoz Einen Dreigänger musikalischer Art dals Grischs han instradà il proget dals da la Scoula da musica EB/VM ha manà wurde im Zuoz Globe aufgetischt. Die multiplicatuors i’ls cumüns da l’Engiadina e da insembel a las duos gruppas «Up to the Inn» e einheimischen Rockmusiker von «Prefix» la Val Müstair. Mario Pult ha accumpagnà il «Cosmic Percussion Ensemble» sco eir ad ün trafen sich mit den Folkmusikern der «Alpine proget e pichà porta pro’ls cumüns. Pagina 6 magister e seis anteriur scolar. Pagina 6 Rovers» zum gemeinsamen Konzert. Seite 12 Dem Inn ein neues Flussbett – und mehr «Agenda 2030» aktualisiert Die Richtung der Standort- entwicklungsstrategie stimmt. Bei den konkreten Massnahmen besteht Optimierungspotenzial. NICOLO BASS Vor drei Jahren haben der Kanton bzw. das Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden von allen Regionen eine Standortentwicklungsstrategie ver- langt. Auch die Region Engiadina Bassa hat damals die Strategie «Agenda 2030» erarbeitet und Ziele sowie konkrete Massnahmen in den Wirkungsfeldern Tourismus, Gesundheitsregion und Standortattraktivität definiert. Nun hat die aktuelle Regionalentwicklerin Mar- tina Schlapbach eine Standortbestim - mung durchgeführt und am Dienstag zusammen mit dem Forum der Region Engiadina Bassa Val Müstair die ange- passte Strategie zu Handen der Prä- sidentenkonferenz verabschiedet. -

Wächst La Punt Chamues-Ch Zusammen? Die Planung Für Das Gebiet Truochs/La Resgia Gibt Zu Reden

AZ 7500 St. Moritz 117. Jahrgang www.engadinerpost.ch 93 Donnerstag, 12. August 2010 Heute Grossauflage Amtliches Publikationsorgan des Kreises Oberengadin und der Gemeinden Sils/Segl, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez, Susch, Ftan, Ardez, Scuol, Tarasp, Tschlin, Samnaun Barockmusik Im Rahmen des bsi-Engadin Scuol La fin d’eivna ha lö, fingià per la terza Outdoor Am Wochenende findet in Pontresina Festivals trat der Lautenist Hopkinson Smith jada, la «Festa da stà» da la Buttega. eine Art hochalpiner Orientierungslauf statt. auf. Das besinnliche Konzert fand in der Berg- Sper buntats culinaricas vain sport eir ün In zwei Tagen legen die Teilnehmer bis zu kirche von Fex-Crasta statt. Seite 5 marchà, litteratura, musica e film. Pagina 8 85 Kilometer zurück. Seite 17 Wächst La Punt Chamues-ch zusammen? Die Planung für das Gebiet Truochs/La Resgia gibt zu reden La Punt Chamues-ch möchte die das Gelände überbauen und da- soren Peter Weber und Felix Müller Truochs/La Resgia überbauen mit die beiden Dorfteile zusammen- als Fazit ihrer Untersuchung fest. «Das schliessen möchte, sehen die Archi- patrizische La Punt und das bäuer- und damit die beiden Ortsteile tekten der Hochschule für Technik liche Chamues-ch wären in ihrem zusammenfügen. Die Hochschule Zürich eine andere Lösung vor. Ver- speziellen Charakter nicht mehr zu dichtetes Bauen in den bestehenden erkennen». Überprüft werden müss- für Technik sieht darin einen Dörfern und die Beibehaltung des ten anderseits die Ortsabschlüsse von Siedlungsbrei wie im Mittelland. freien Raumes. Das Auffüllen der La Punt und Chamues-ch in Richtung Siedlungstrennfläche zwischen den des Gebietes Truochs/La Resgia. -

The Romansch Way the Most Beautiful Ski-Ramble in the Engadine

The Romansch Way The most beautiful ski-ramble in the Engadine WALTER LORCH For some 150 years Brits have climbed, ski'd and charted the Alps. In 1861 members of the Mpine Club established the 'High Level Route' known today as the Haute Route - the classic crossing from Chamonix to Zermatt and Saas Fee. Early this century Arnold Lunn introduced the world to downhill racing and ski slalom, landmarks indeed. Over the past 20 years the Nordic ski has infiltrated the Alps, Brits being notable by their absence. Ski de randonnee to the French, Skiwandern and Langlauf to the German-speaking people and cross-country skiing to the English-speaking world, has brought a third dimension to the world of skiing: independence from the clutter and queues of mechanical transportand access to fairy-tale lands away from the crowds. But, most important of all, ski-rambling gives a sense of physical well-being and achievement known so well to sailors and mountaineers. The choice of terrain is endless and the cost low. After more than half a century of ski-mountaineering and downhill skiing, with an occasional excursion on Nordic skis, I decided to explore this new, yet ancient mode of snow travel over true alpine territory. The Engadine appealed most and, finally, two factors decided my choice: firstly, the Engadine is different from the rest of Switzerland. So is the language. So are the people. So is the weather. While the sun shines in Sils and Scuol, the rest of Switzerland may be covered in mist. The route leads along the River Inn, across frozen lakes, flanked by the panorama of the Engadine giants, loved by every skier. -

1 Öffnungszeiten Geschäfte Nationalfeiertag 2021

Zernez — Susch — Lavin — Guarda — Ardez — Ftan — Tarasp — Scuol — Sent — Ramosch — Tschlin Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM) +41 (0)81 861 88 00 Stradun, CH-7550 Scuol [email protected] MwSt-Nr. CHE-115.911.767 www.engadin.com Öffnungszeiten Geschäfte Nationalfeiertag 2021 Geschäftsname Ort Samstag Sonntag Montag Bemerkungen 31.07.2021 01.08.2021 02.08.2021 Butia da Besch Ardez 14.00-17.00 Uhr geschlossen 14.00-18.00 Uhr Volg Ardez 07.00-18.00 Uhr 08.00-17.00 Uhr 07.00-19.00 Uhr Pastizeria Cantieni Ftan 07.30-12.00 Uhr geschlossen 07.30-12.00 Uhr 14.00-17.00 Uhr 14.00-18.00 Uhr Jon Sport Ftan im Sommer geschlossen im Sommer geschlossen im Sommer geschlossen Volg Ftan 07.00-18.00 Uhr 07.00-18.00 Uhr 07.00-19.00 Uhr Butia Uorsin Guarda Auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage Volg Guarda 07.30-12.30 Uhr 07.30-13.00 Uhr 07.30-12.30 Uhr 14.30-17.00 Uhr 14.30-18.30 Uhr Bäckerei Giacometti Lavin 07.00-12.00 Uhr geschlossen 07.00-12.00 Uhr 13.00-16.00 Uhr 13.30-18.00 Uhr Volg Lavin 07.30-12.00 Uhr 07.30-12.00 Uhr 07.30-12.00 Uhr 14.30-17.00 Uhr 14.30-18.00 Uhr Prima (Volg) Ramosch 08.00-11.30 Uhr geschlossen 08.00-11.30 Uhr 14.30-17.30 Uhr 14.30-18.30 Uhr Alprausch Shop Scuol 09.00-17.00 Uhr 09.00-12.00 Uhr 09.00-12.00 Uhr 14.00-18.30 Uhr Apoteca Engiadinaisa Scuol 08.00-12.30 Uhr geschlossen 08.00-12.30 Uhr 13.30-17.00 Uhr 13.30-18.30 Uhr Arena Tech Scuol 08.30-17.00 Uhr geschlossen 08.30-12.30 Uhr Haushalt, Eisenwaren 14.00-18.30 Uhr und Multimedia Arena Regional Scuol 08.00-19.00 Uhr geschlossen 08.00-12.30 Uhr (Lebensmittel) 15.00-19.00 Uhr Bacharia Hatecke Scuol 07.30-17.30 Uhr 08.00-13.00 Uhr 08.00-12.15 Uhr 13.30-18.00 Uhr Bäckerei Benderer Scuol 07.00-18.00 Uhr 07.00-14.00 Uhr 07.00-18.30 Uhr 1 Zernez — Susch — Lavin — Guarda — Ardez — Ftan — Tarasp — Scuol — Sent — Ramosch — Tschlin Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM) +41 (0)81 861 88 00 Stradun, CH-7550 Scuol [email protected] MwSt-Nr. -

U N T E R W E

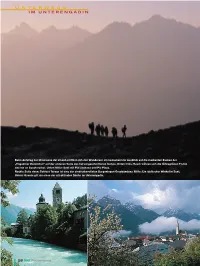

Unterwegs IM UNTERENGADIN Beim Aufstieg zur Chamanna dal Linard eröffnet sich den Wanderern ein bezaubernder Ausblick auf die markanten Zacken der „Engadiner Dolomiten“ auf der anderen Seite des tief eingeschnittenen Inntals. Unten links: Rasch wälzen sich die türkisgrünen Fluten des Inn an Susch vorbei. Unten Mitte: Sent mit Piz Lischana und Piz Pisoc. Rechte Seite oben: Schloss Tarasp ist eine der eindrucksvollsten Burganlagen Graubündens. Mitte: Ein idyllischer Winkel in Sent. Unten: Guarda gilt als eines der attraktivsten Dörfer im Unterengadin. 26 DAV Panorama Wer vom Engadin spricht denkt im allgemeinen an St. Moritz und seine Seen, träumt von Pontresina und den Gipfelriesen der Bernina. Das Unterengadin hingegen ist ayer (S. 26 Mitte, S. 27 Mitte) ayer (S. 26 Mitte, S. 27 weit weniger bekannt und viel unspektakulärer als das berühmte, mondäne Oberengadin. Genau diese Weltver- gessenheit aber macht die Talschaft zwischen Brail/Zernez und Martina so attraktiv und liebenswert. Wo man sich mit „Allegra“ („Freue dich“) begrüßt kann man sich nur wohl fühlen. Von GEORG HOHENESTER Fotos: Herbert Blank (groß), Peter Donatsch (ganz oben, rechts klein), Rudi Lindner (2, unten und ganz links), Friedrich Stettm klein), Rudi Lindner (2, unten und ganz links), Friedrich (ganz oben, rechts Donatsch Herbert Blank (groß), Peter Fotos: Allegra UNTERENGADIN ie Topografie des Unterengadin Kulturerlebnis Unterengadin ist schnell skizziert: Den größten Bereits die Römer fühlten sich im Unter- Teil zwischen Susch und Martina- engadin wohl.Ab 15 v.Chr.kolonisierten sie Vinadi an der Grenze zu Tirol bil- den Landstrich und nannten die hier leben- Ddet ein schmales Tal ohne nennenswerte den Stämme „Räter“.Daher rührt der Begriff Talsohle, in das sich der Inn teilweise „Rätoromanen“ und darauf geht letztlich schluchtartig eingeschnitten hat. -

Shopping in New York, Engadiner Post, 19.6.2012

AZ 7500 St. Moritz 119. Jahrgang www.engadinerpost.ch 71 Dienstag, 19. Juni 2012 Amtliches Publikationsorgan des Kreises Oberengadin und der Gemeinden Sils/Segl, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez, Susch, Ftan, Ardez, Scuol, Tarasp, Tschlin, Samnaun Wirtschaft Der frühere Chefökonom des Fusiun In gövgia, ils 21 gün, decidan Guarda, Euro 2012 Portugal freut sich, es steht im Bundes, Aymo Brunetti, spricht morgen in Lavin, Susch e Zernez a reguard il proget Viertelfinale. Gejubelt haben auch die Lusita- St. Moritz. Bereits heute äussert er sich in der da fusiun. Quella maness avantags a tuot ils nos de Samedan. Die EP war im Vereinslokal EP über Wirtschaft und Tourismus. Seite 5 cumüns, uschè la missiva. Pagina 9 des Engadiner Fussballclubs dabei. Seite 12 Zegg segua a Buchli Il nouv president districtual vain da Samignun Orlando Zegg da Samignun es sun fich cuntaint da quist resultat», ha respus Orlando Zegg sün dumonda. El gnü elet la fin d’eivna passada nu vess mai cret da guadognar las sco nouv president districtual tschernas cun ün resultat uschè cler ed En. El ha survgni 77 pertschient evidaint. A Ramosch, Tschlin, Ftan, Ar- dez e Lavin ha ragiunt Orlanado Zegg da las vuschs. daplü da 85 pertschient da las vuschs. Eir i’ls cumüns da Susch, Guarda, Ta- NICOLO BASS rasp, Sent e Scuol ha fat Zegg tanter 74 ed 83 pertschient. Il cuntracandidat Il nouv president dal tribunal di- Andrea Wieser vaiva tut domicil avant strictual En per la perioda d’uffizi 2013 las elecziuns a Zernez/Brail per pudair fin 2016 es cuntschaint: Orlando Zegg insomma candidar per la carica dal pre- da Samignun. -

Ramosch - Tschlin Projektbericht

Amt für Landwirtschaft und Geoinformation Uffizi d’agricultura e da geoinfurmaziun Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione Kanton Graubünden Pilotprojekt Landschaftsqualitätsbeiträge Ramosch - Tschlin Projektbericht Terrassenlandschaft Ramosch (links) und Tschlin (rechts) Datum: 27.12.2011 geändert: Valentin Luzi TEL +41 (0)81 257 24 01 [email protected] 15.01.2012 Riet Pedotti TEL +41 (0)81 856 10 05 Dimension: 21/29.7 22.01.2012 [email protected] 30.01.2012 Victor Peer TEL +41 (0)81 866 34 54 24.02.2012 [email protected] erstellt: ar 08.06.2012 Angelika Abderhalden TEL +41 (0)81 856 16 66 13.06.2012 [email protected] 319‐LQ_01 INHALTSVERZEICHNIS 1 ALLGEMEINES 1 1.1 Einleitung und Auftrag 1 1.2 Projektorganisation 3 1.3 Projektgebiet 3 1.4 Landschaftseinheiten 4 2 AUSGANGSZUSTAND 6 2.1 Analyse der bestehenden Grundlagen 6 2.2 Analyse der materiellen Dimension der Landschaft 6 2.3 Analyse der Wahrnehmungsdimension 13 2.4 GIS Tool zur Landschaftsbewertung 14 2.5 Zusammenfassung der Analyse 17 3 PARTIZIPATION 18 3.1 Beteiligungskonzept 18 3.2 Akteurgruppen 19 4 ZIELE UND MASSNAHMEN 20 4.1 Vision der Landschaft 20 4.2 Ziele und Massnahmen in den Landschaftseinheiten 20 5 BEITRÄGE, VERTEILSCHLÜSSEL, FINANZIERUNG 30 5.1 Beitragsmodell 30 5.2 Verteilschlüssel 32 5.3 Beitragshöhen und Massnahmenkatalog 32 5.4 Finanzierung 40 6 PLANUNG DER UMSETZUNG (ZEITPLAN, SCHRITTE) 41 6.1 Grundlagen 41 6.2 Zeitplan 41 7 UMSETZUNGS‐ UND WIRKUNGSKONTROLLE 43 7.1 Grundlagen 43 7.2 Vorgehen 43 8 ANTRAG AN DEN BUND 43 9 UMSETZUNGSEMPFEHLUNG