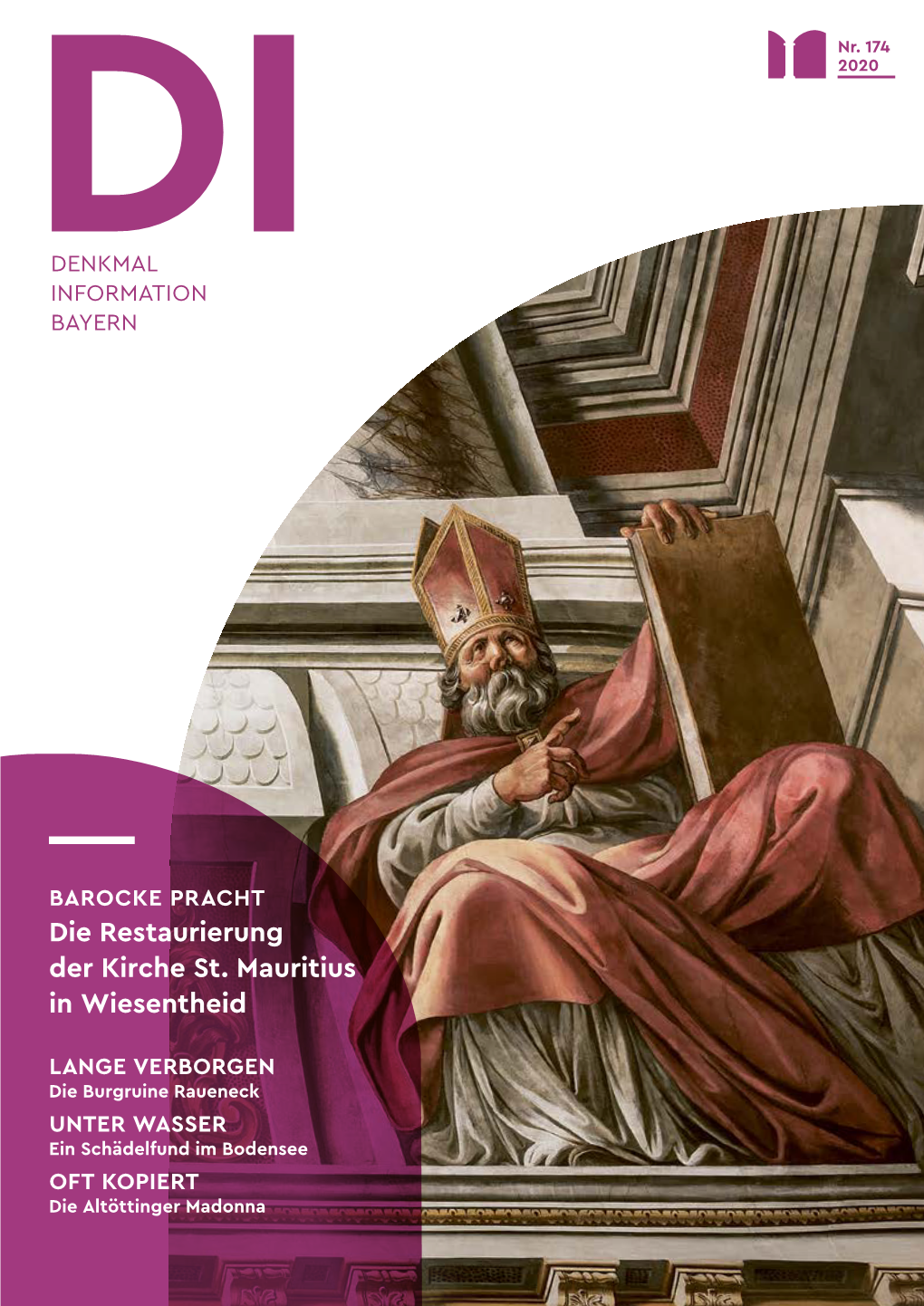

DI Denkmal Information Bayern 174 (2020)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Film Front Weimar: Representations of the First World War in German Films from the Weimar Period (1919-1933) Kester, Bernadette

www.ssoar.info Film Front Weimar: Representations of the First World War in German Films from the Weimar Period (1919-1933) Kester, Bernadette Veröffentlichungsversion / Published Version Monographie / monograph Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Kester, B. (2002). Film Front Weimar: Representations of the First World War in German Films from the Weimar Period (1919-1933). (Film Culture in Transition). Amsterdam: Amsterdam Univ. Press. https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:0168-ssoar-317059 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-ND Lizenz This document is made available under a CC BY-NC-ND Licence (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung) zur (Attribution-Non Comercial-NoDerivatives). For more Information Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de * pb ‘Film Front Weimar’ 30-10-2002 14:10 Pagina 1 The Weimar Republic is widely regarded as a pre- cursor to the Nazi era and as a period in which jazz, achitecture and expressionist films all contributed to FILM FRONT WEIMAR BERNADETTE KESTER a cultural flourishing. The so-called Golden Twenties FFILMILM FILM however was also a decade in which Germany had to deal with the aftermath of the First World War. Film CULTURE CULTURE Front Weimar shows how Germany tried to reconcile IN TRANSITION IN TRANSITION the horrendous experiences of the war through the war films made between 1919 and 1933. -

Weites Land - Auf Dem Karte Am Ende Des Dokuments in Höherer Auflösung

Weites Land - Auf dem Karte am Ende des Dokuments in höherer Auflösung. Wiesethweg zum Altmühlsee Entfernung: ca. 56 km Karte am Ende des Dokuments in höherer Höhenprofil Auflösung. Weg be schrei bung Auf dem Wiesethweg zum Alt mühl see Stand: 15.7.2021 Der Name täuscht. Dies ist kein echter „Flusstal-Radweg“, sondern es geht z. T. auch moderat auf und ab – immer in grober Orientierung Höhe in Metern, Wegstrecke in km am Verlauf des Flusses von der Quelle bis zur Mündung. Wir queren die Wieseth dabei an mehreren Stellen, fahren durch dünn besiedelte Vorwort Gegenden und passieren einige se hens werte Orte am Weg. In weiten Teilen unserer Strecke ist der Fluss jedoch nicht vom Radweg aus zu Gute Nachrichten für Radler! Durch die Ver län ge rung der S4 fährt sehen … sie nun in regelmäßigem Intervall über Ans bach weiter bis Dombühl und auch die -Züge sind seit einiger Zeit mit geräumigen Der Alt mühl see und Gun zen hau sen am Alt mühl see als Ziel der Tour Doppelstockwagen ausgestattet. Das Platzan ge bot für Fahr räder hat sind touristisch ge prägt und hier bieten sich zahl reiche Rast- und Ein- sich damit erhöht und der westliche Land kreis Ans bach ist somit kehr mög lich keiten an wesentlich besser als vorher in das Schienennetz des VGN eingebunden. Es wird Zeit, diese land schaft lich reizvolle Gegend mit Der Wiesethweg dem Rad und dem VGN genauer zu erkunden. Der durchgehend beschilderte „Wiesethweg“ ist eigentlich nur ca. 35 km lang (von der Quelle in Weinberg bis zur Mündung bei Ornbau). -

Film Film Film Film

City of Darkness, City of Light is the first ever book-length study of the cinematic represen- tation of Paris in the films of the émigré film- PHILLIPS CITY OF LIGHT ALASTAIR CITY OF DARKNESS, makers, who found the capital a first refuge from FILM FILMFILM Hitler. In coming to Paris – a privileged site in terms of production, exhibition and the cine- CULTURE CULTURE matic imaginary of French film culture – these IN TRANSITION IN TRANSITION experienced film professionals also encounter- ed a darker side: hostility towards Germans, anti-Semitism and boycotts from French indus- try personnel, afraid of losing their jobs to for- eigners. The book juxtaposes the cinematic por- trayal of Paris in the films of Robert Siodmak, Billy Wilder, Fritz Lang, Anatole Litvak and others with wider social and cultural debates about the city in cinema. Alastair Phillips lectures in Film Stud- ies in the Department of Film, Theatre & Television at the University of Reading, UK. CITY OF Darkness CITY OF ISBN 90-5356-634-1 Light ÉMIGRÉ FILMMAKERS IN PARIS 1929-1939 9 789053 566343 ALASTAIR PHILLIPS Amsterdam University Press Amsterdam University Press WWW.AUP.NL City of Darkness, City of Light City of Darkness, City of Light Émigré Filmmakers in Paris 1929-1939 Alastair Phillips Amsterdam University Press For my mother and father, and in memory of my auntie and uncle Cover design: Kok Korpershoek, Amsterdam Lay-out: japes, Amsterdam isbn 90 5356 633 3 (hardback) isbn 90 5356 634 1 (paperback) nur 674 © Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004 All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, me- chanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permis- sion of both the copyright owner and the author of the book. -

Goebbels' Ufa: „Filmschaffen“ Und Ökonomie Elitenbildung Und Unterhaltungsproduktion

Symposium Linientreu und populär. Das Ufa-Imperium 1933 bis 1945 11. und 12. Mai, Filmreihe 11. bis 14. Mai 2017 Symposium Linientreu und populär. Das Ufa-Imperium 1933 bis 1945 Ablauf, Abstracts, Kurzbiografien, Filmreihe Do, 11.05., 13:00 Akkreditierung der Symposiumsteilnehmer*innen Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen im Filmhaus am Potsdamer Platz, Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin, Veranstaltungsraum, 4. OG 14:00 Begrüßung: Rainer Rother (Künstlerischer Direktor, Deutsche Kinemathek), Wolf Bauer (Co-CEO UFA GmbH), Ernst Szebedits (Vorstand Friedrich-Wilhelm-Murnau- Stiftung) 14:30 Block 1 | 100 Jahre Ufa: Rückblicke und Ausblicke Die Ufa im Nationalsozialismus – Die ersten Jahre | Rainer Rother 15:00 Alfred Hugenberg: Wegbereiter der Ufa unterm Hakenkreuz? | Friedemann Beyer 15:30 Zwischen Tradition und Moderne. Zum NS-Kulturfilm 1933–1945 | Kay Hoffmann 16:00 Über die Popularität der Ufa-Filme, 1933–1945. Präsentation von Forschungs- ergebnissen des DFG-Projektes „Begeisterte Zuschauer: Über die Filmpräferenzen der Deutschen im Dritten Reich“ | Joseph Garncarz 16:30 Kaffeepause 17:00 Im Gespräch: Mediale Vermittlung von Zeitgeschichte. Zum Umgang mit brisanten historischen Stoffen | Teilnehmer: Nico Hofmann, Thomas Weber, Moderation: Klaudia Wick 18:00 Zwangsarbeit bei der Ufa | Almuth Püschel 18:30 Die Erinnerungen Piet Reijnens – ein niederländischer Zwangsarbeiter bei der Ufa | Jens Westemeier Ende ca. 19:00 Fr. 12.05., 9:30 Block 2 | Goebbels' Ufa: „Filmschaffen“ und Ökonomie Elitenbildung und Unterhaltungsproduktion. Ufa-Lehrschau und Deutsche Filmakademie als geistiger Ausdruck der Filmstadt Babelsberg im Nationalsozialismus | Rolf Aurich 10:00 Das große Scheitern: Die Ufa als Wirtschaftsunternehmen | Alfred Reckendrees 10:30 Mythos „Filmstadt Babelsberg“. Zur Baugeschichte der legendären Ufa-Filmfabrik | Brigitte Jacob, Wolfgang Schäche 11:15 Kaffeepause 11:45 Der merkwürdige Monsieur Raoul. -

DCP - Verleihangebot

Mitglied der Fédération D FF – Deutsches Filminstitut & Tel.: +49 (0)611 / 97 000 10 www.dff.film Wiesbadener Volksbank Internationale des Archives Filmmuseum e.V. Fax: +49 (0)611 / 97 000 15 E-Mail: wessolow [email protected] IBAN: D E45510900000000891703 du Film (FIAF) Filmarchiv BIC: WIBADE5W XXX Friedrich-Bergius-Stra ß e 5 65203 Wiesbaden 08/ 2019 DCP - Verleihangebot Die angegebenen Preise verstehen sich pro Vorführung (zzgl. 7 % MwSt. und Versandkosten) inkl. Lizenzgebühren Erläuterung viragiert = ganze Szenen des Films sind monochrom eingefärbt koloriert = einzelne Teile des Bildes sind farblich bearbeitet ohne Angabe = schwarz/weiß restauriert = die Kopie ist technisch bearbeitet rekonstruiert = der Film ist inhaltlich der ursprünglichen Fassung weitgehend angeglichen eUT = mit englischen Untertiteln Kurz-Spielfilm = kürzer als 60 Minuten Deutsches Filminstitut - DIF DCP-Verleihangebot 08/2019 Zwischen Stummfilm Titel / Land / Jahr Regie / Darsteller Titel / Format Preis € Tonfilm Sprache DIE ABENTEUER DES PRINZEN Regie: Lotte Reiniger ACHMED Stummfilm deutsch DCP 100,-- D 1923 / 26 viragiert | restauriert (1999) ALRAUNE Regie: Arthur Maria Rabenalt BRD 1952 Tonfilm Darsteller: Hildegard Knef, Karlheinz Böhm deutsch DCP 200,-- Erich von Stroheim, Harry Meyen ALVORADA - AUFBRUCH IN Regie: Hugo Niebeling BRASILIEN DCP (Dokumentarfilm) Tonfilm deutsch 200,-- Bluray BRD 1961/62 FARBFILM AUF DER REEPERBAHN Regie: Wolfgang Liebeneiner NACHTS UM HALB EINS Tonfilm Darsteller: Hans Albers Fita Benkhoff deutsch DCP 200,-- BRD 1954 Heinz Rühmann Gustav Knuth AUS EINEM DEUTSCHEN Regie: Theodor Kotulla LEBEN Tonfilm Darsteller: Götz George Elisabeth Schwarz deutsch DCP 200,-- BRD 1976/1977 Kai Taschner Hans Korte Regie: Ernst Lubitsch DIE AUSTERNPRINZESSIN deutsch Stummfilm Darsteller: Ossi Oswalda Victor Janson DCP 130,-- Deutschland 1919 eUT mögl. -

Wolfgang Krebs Seite 2 Ansprechpartner

MITTEILUNGS Amtliches Bekanntmachungsorgan Jahrgang 41 für die Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf 9. Juli 2021 und die Mitgliedsgemeinden Stadt Ornbau und Nummer 14 Markt Weidenbach . REDAKTIONSSCHLUSS Für unsere nächste Ausgabe Kultur in der des Mitteilungsblattes vom Freitag, den 23. Juli 2021 Altstadt 2021 ist Freitag, der 16. Juli 2021 um 11:00 Uhr Sonntag,1. August 2021 Serviceblock Wolfgang Krebs Seite 2 Ansprechpartner und Öffnungszeiten „Geh zu, bleib da“ Foto: © südpolmusic GmbH | Design: www.socialartwork.de der Verwaltung Altstadt Ornbau 91737 Ornbau Auf den Seiten 3 - 8 finden Sie Einlass: Informationen 17.45 Uhr und Bekanntmachungen Beginn: 19.00 Uhr Weidenbach Ticketpreis: 20,00 € Auf den Seiten 8 - 14 Kartenvorverkauf: im Kartenvorverkauf, keine Abendkasse finden Sie Rathäuser Ornbau und Weidenbach Informationen und Montag, 5. Juli bis Freitag, 30. Juli 2021 Veranstalter: Bekanntmachungen zu den Öfnungszeiten Stadt Ornbau, 1. Bürgermeister Marco Meier | Altstadt 7 | 91737 Ornbau - 2 - Nr. 14/21 VG TRIESDORF SERVICEBLOCK Öffnungszeiten Wertstoffhof Ornbau Verwaltungsgemeinschaft Triesdorf Samstag: ......................................................12:30 - 14:30 Uhr Montag bis Freitag: ......................................08:00 - 12:00 Uhr Öffnungszeiten Rathaus Ornbau Dienstag: ......................................................14:00 - 16:30 Uhr Montag: ........................................................13:30 - 17:00 Uhr Donnerstag ...................................................14:00 - 18:00 Uhr Mittwoch: -

Kunststoff LKR 2017 Englisch B.Indd

Region of competence in PLASTICS A region of specialists www.kunststoffcluster.de The economic region “Landkreis Ansbach” Flourishing economy in a romantic landscape The district “Landkreis Ansbach” is a region of dynamic growth in the West of Central Franconia and home to 58 municipalities, 3 universities of applied sciences and more than 4,500 businesses. The large population with below-average unemployment figures demonstrate that in Bavaria’s largest administrative district, a flourishing economy is not at odds with a beautiful landscape. Furthermore, the close links to the economic region of Nuremberg- Fürth-Erlangen with its vast potential of qualified skilled personnel are a great advantage. 2 Industrial sites meeting all requirements Imperial City Festival The region’s economic structure is characterised by in world-famous medium-sized industrial and trading companies Rothenburg o. d. Tauber as well as service businesses; in addition, a varied range of living quarters, educational institutions and leisure facilities are available. With more than 2.7 million square metres of Excellent transport connections industrial sites, areas ranging between 3,000 and The economic region of Ansbach offers optimum 180,000 square metres can be found which meet a transport connections. In Landkreis Ansbach, the large variety of demands and requirements – A6 motorway running from West to East Germany at attractive rates. intersects the A7 motorway, Europe’s most important axis from North to South, thus creating an infrastructure hub which supports economic activities. Consequently, the major agglomerations in Southern Germany are within easy reach: Nuremberg-Fürth- Erlangen are only 30 minutes away, Stuttgart- Heilbronn are reached in roughly one hour, and it takes 90 minutes to get to Mannheim or two hours to reach Frankfurt. -

NEWSLETTER No. 12 Part Two August, 18Th 2000 Marlene Dietrich Collection Berlin Is a Division of Filmmuseum Berlin

NEWSLETTER No. 12 part two August, 18th 2000 Marlene Dietrich Collection Berlin is a division of Filmmuseum Berlin - Deutsche Kinemathek If you want your fellow fans to receive this newsletter or if you just want to add informations write to [email protected]. If you want to support the work of the Filmmuseum Berlin-Deutsche Kinemathek of which Marlene Dietrich Collection Berlin is a division you can do so by joining the "Friends and Sponsors of Filmmuseum Berlin": http://www.fffb.de "Blue Boy" in Vienna taught her to play the "singing saw", and a One photograph often turns up in Marlene plaque on the instrument with the dedication Dietrich biographies: it portrays her as "Blue "Igo, Vienna 1927" indicated more than just a Boy". Sometimes it is attributed to a fancy- professional relationship. dress ball in Berlin at the end of the twenties, at other times to a play, and at still others it is seen as evidence of her lesbian inclinations. In fact, it was taken in 1927 at a photographer's studio in Vienna called d'Ora. The actual occasion is not known. "Blue Boy", the picture of eternal youth, is a copy of Thomas Gainsborough's painting of the same name. The motif was particularly popular among "educated gentlemen friends"; in Marlene Dietrich's case, it bears early testimony to what was seen in Hollywood as her provocative "cross-dressing". Her memories of Vienna, of her lovers - actors Willi Forst and Igo Sym - were presumably what caused her to save the costume. Though it is also a symbol of that sexual permissiveness which characterized bohemian life in Vienna and Berlin. -

DCP – Film Distribution 09/2018

DCP – Film distribution 09/2018 Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Murnaustraße 6 65189 Wiesbaden Film distribution Patricia Heckert phone.: +49 (0) 611 / 9 77 08 - 45 Fax: +49 (0) 611 / 9 77 08 - 19 [email protected] Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung Film distribution (DCP) 09/2018 Film title / Year Silent film / Music Type Credits Languages / Length Subtitles Abschied sound film directed by: Robert Siodmak german 77'25" DE 1930 cast: Brigitte Horney, Aribert Mog, Emilie alternate ending on DCP Unda Akrobat Schö-ö-ö-n sound film directed by: Wolfgang Staudte german 84'06'' DE 1943 cast: Charlie Rivell, Clara Tabody, Karl Schönböck, Fritz Kampers Als ich tot war music: Aljoscha Zimmermann silent film directed by: Ernst Lubitsch german intertitles 37'43" DE 1915 arrangement: Sabrina Hausmann cast: Ernst Lubitsch, Helene Voß tinted ensemble: Sabrina Hausmann, Mark Pogolski Amphitryon sound film directed by: Reinhold Schünzel german 103'11" DE 1935 cast: Willy Fritsch, Paul Kemp, Lilian Harvey Anna Boleyn music: Javier Pérez de Azpeitia silent film directed by: Ernst Lubitsch german intertitles 123'47" DE 1920 cast: Emil Jannings, Henny Porten, tinted Paul Hartmann restoration 1998 Apachen von Paris, Die without music silent film director: Nikolai Malikoff german intertitles 108'08'' DE 1927 cast: Jaque Catelain, Lia Eibenschütz, Olga Limburg Asphalt music: Karl-Ernst Sasse without mus directed by: Joe May german intertitles 94'14'' DE 1929 recording: Brandenburgische Philharmonie cast: Betty Amann, Gustav Fröhlich, Albert restoration -

Neubaugebiet „Zimmerplatz“ Die Erschließung Des Neuen Baugebiets „Zimmerplatz“ Wird Voraussicht- Lich Anfang November Fertiggestellt Sein

FRÄNKISCH NATÜRLICH ZUKUNFTSSTARK dombühl AMTS- UND MITTEILUNGSBLATT DER MARKTGEMEINDE DOMBÜHL Dombühl, Kloster Sulz Baimhofen, Binsenweiler, Bortenberg, Höfen, Höfstettermühle, Ziegelhaus, Ziegelhütte Neubaugebiet „Zimmerplatz“ Die Erschließung des neuen Baugebiets „Zimmerplatz“ wird voraussicht- lich Anfang November fertiggestellt sein. Noch können freie Baugrundstücke vergeben werden! Aktuell sind 16 Bauplätze veräußert und 8 Grundstücke reserviert, so- dass von 31 Baugrundstücken noch 7 frei sind. In der vergangenen Woche wurden im nördlichen Bereich die Asphaltarbeiten durchgeführt. Nr. 20 Informationen zum neuen Baugebiet erhalten Sie auch auf unserer Mittwoch, Homepage www.dombuehl.de. Oder rufen Sie einfach an bzw. kommen 23.09.2020 im Rathaus vorbei. Wir informieren Sie gerne über den aktuellen Stand. Nummer 20 2 Mittwoch, 23. September 2020 Die Verbandsversammlung des Schulverbands Dombühl-Wei- AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN ßenkirchberg hat am 29.07.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen. Diese wird nun gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG in V. m. Art. 24 Abs. 1, Art. 40 ff. KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO und § 2 BeKV bekannt gemacht. Das Land- Gemeinderatssitzung ratsamt Ansbach hat die Satzung, die keine genehmigungs- Am Montag, 28. September 2020 findet um 20.00 Uhr in der pflichtigen Bestandteile enthält, rechtsaufsichtlich geprüft und Schulsport- und Mehrzweckhalle Dombühl eine öffentliche Ge- gemäß Schreiben vom 24.08.2020, Az. 941/10 keine Einwen- meinderatssitzung statt: dungen erhoben. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen Tagesordnung wurde in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Schillingsfürst in 91583 Schillingsfürst (Anton-Roth-Weg 9, Abt. 1. Begrüßung und Eröffnung Kämmerei) niedergelegt und zur Einsicht während des ganzen 2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der öffentlichen und nicht Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitge- öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 27.07.2020 legt. -

AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT Der Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg

AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT der Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg Verwaltungsgemeinschaft Hesselberg • Wittelshofener Str. 30 • 91725 Ehingen www.vg-hesselberg.de / E-Mail: [email protected] Nr. 07/2020 Ehingen, den 20.08.2020 Bitte beachten Sie den nächsten Redaktionsschluss am Mittwoch, den 16.09.2020 Persönliche Behördenbesuche haben die Arbeit aufgenommen und berichteten VG Hesselberg ihren Kolleginnen und Kollegen über die weiteren Schritte zur Neuausrichtung des Unternehmens. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sollten die Ein wichtiger Schritt für die Zukunft der ERH wurde Begegnungen im Rathaus möglichst gering noch im Rahmen der Versammlung getan. Die gehalten werden, deshalb sind persönliche Gesellschafter fassten den Beschluss, die 2017 Behördenbesuche bei der VG Hesselberg nur nach ausgetretene Stadt Ornbau als 24. Kommune vorheriger Terminvereinbarung möglich. wieder in ihre Reihen aufzunehmen. Der Terminvereinbarung für notwendige, anwesende Bürgermeister Ornbaus, Marco Meier, persönliche Behördenbesuche: bedankte sich für die Wiederaufnahme und betonte Telefon-Nr. 09835 / 97 91-0, oder per E-Mail die Bedeutung gemeinsamer Zusammenarbeit in [email protected]. Die benötigte der Region. Im Anschluss an die Gesellschafterversammlung Besucher-Selbstauskunft erhalten Sie im Rathaus führte Willi Albrecht, der gastgebende oder im Formularbereich unserer Homepage unter Bürgermeister der Marktgemeinde Weidenbach, www.vg-hesselberg.de seine beeindruckten Amtskolleginnen und -kollegen (Rubrik, Bürgerservice/Formulare). durch das neu errichtete Weidenbacher Bürgerhaus. Bitte betreten Sie das Rathaus immer mit Mund- Nasen-Bedeckung und nutzen Sie die vorhandene „Niedrigwassersituation 2020“ – Händedesinfektionsmöglichkeit. Die allgemein Auswirkungen auf die Gewässer bekannten persönlichen Hygieneregeln wie Aufgrund der heißen Temperaturen und geringen Abstandsgebot, Hust- und Niesetikette, Hand- Niederschläge der vergangenen Wochen sind die hygiene sind zu beachten. Abflüsse an den Gewässern auf ein niedriges, bzw. -

Angel Sings the Blues: Josef Von Sternberg's the Blue Angel in Context

FILMHISTORIA Online Vol. 30, núm. 2 (2020) · ISSN: 2014-668X REVIEW ESSAYS . Angel Sings the Blues: Josef von Sternberg’s The Blue Angel in Context ROBERT J. CARDULLO University of Michigan Abstract This essay reconsiders The Blue Angel (1930) not only in light of its 2001 restoration, but also in light of the following: the careers of Josef von Sternberg, Emil Jannings, and Marlene Dietrich; the 1905 novel by Heinrich Mann from which The Blue Angel was adapted; early sound cinema; and the cultural-historical circumstances out of which the film arose. In The Blue Angel, Dietrich, in particular, found the vehicle by which she could achieve global stardom, and Sternberg—a volatile man of mystery and contradiction, stubbornness and secretiveness, pride and even arrogance—for the first time found a subject on which he could focus his prodigious talent. Keywords: The Blue Angel, Josef von Sternberg, Emil Jannings, Marlene Dietrich, Heinrich Mann, Nazism. Resumen Este ensayo reconsidera El ángel azul (1930) no solo a la luz de su restauración de 2001, sino también a la luz de lo siguiente: las carreras de Josef von Sternberg, Emil Jannings y Marlene Dietrich; la novela de 1905 de Heinrich Mann de la cual se adaptó El ángel azul; cine de sonido temprano; y las circunstancias histórico-culturales de las cuales surgió la película. En El ángel azul, Dietrich, en particular, encontró el vehículo por el cual podía alcanzar el estrellato global, y Sternberg, un hombre volátil de misterio y contradicción, terquedad y secretismo, orgullo e incluso arrogancia, por primera vez encontró un tema en el que podía enfocar su prodigioso talento.