梦室:大卫·林奇传/(美)大卫·林奇,(美)克里斯汀·麦肯纳 著;胡阳潇潇译.——桂林:广西师范大学出版社,2020.8

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gavin-Report-1999-08

AUGUST 16, 1999 ISSUE 2268 TOE MOST TRUSTED NAME IN RADIO tH.III'-1111; melissa etheridge And Now... angels would fall The Boulder Summit MUSIC TOP 40 Enrique Dances Into Top 10 HOT AIC There Goes Sixpence...Again AIC Clapton's "Blue Eyes" Wide Open COUNTRY impacting radio august 25th Chely Is Wright for #1 NEWS GAVIN Hits With HyperACTIVE Artemis Announces Promo Team From the Publishers of Music Week, MI and tono A Miller Freeman Publication www.americanradiohistory.com advantage Giving PDs the Programming Advantage Ratings Softwaiv designed dust for PDs! Know Your Listeners Better Than Ever with New Programming Software from Arbitron Developed with input from PDs nationwide, PD Advantage'" gives you an "up close and personal" look at listeners and competitors you won't find anywhere else. PD Advantage delivers the audience analysis tools most requested by program directors, including: What are diarykeepers writing about stations in my market? A mini -focus group of real diarykeepers right on your PC. See what listeners are saying in their diary about you and the competition! When listeners leave a station, what stations do they go to? See what stations your drive time audience listens to during midday. How are stations trending by specific age? Track how many diaries and quarter -hours your station has by specific age. How's my station trending hour by hour? Pinpoint your station's best and worst hours at home, at work, in car. More How often do my listeners tune in and how long do (c coue,r grad they stay? róathr..,2 ,.,, , Breaks down Time Spent Listening by occasions and TSL per occasion. -

May • June 2013 Jazz Issue 348

may • june 2013 jazz Issue 348 &blues report now in our 39th year May • June 2013 • Issue 348 Lineup Announced for the 56th Annual Editor & Founder Bill Wahl Monterey Jazz Festival, September 20-22 Headliners Include Diana Krall, Wayne Shorter, Bobby McFerrin, Bob James Layout & Design Bill Wahl & David Sanborn, George Benson, Dave Holland’s PRISM, Orquesta Buena Operations Jim Martin Vista Social Club, Joe Lovano & Dave Douglas: Sound Prints; Clayton- Hamilton Jazz Orchestra, Gregory Porter, and Many More Pilar Martin Contributors Michael Braxton, Mark Cole, Dewey Monterey, CA - Monterey Jazz Forward, Nancy Ann Lee, Peanuts, Festival has announced the star- Wanda Simpson, Mark Smith, Duane studded line up for its 56th annual Verh, Emily Wahl and Ron Wein- Monterey Jazz Festival to be held stock. September 20–22 at the Monterey Fairgrounds. Arena and Grounds Check out our constantly updated Package Tickets go on sale on to the website. Now you can search for general public on May 21. Single Day CD Reviews by artists, titles, record tickets will go on sale July 8. labels, keyword or JBR Writers. 15 2013’s GRAMMY Award-winning years of reviews are up and we’ll be lineup includes Arena headliners going all the way back to 1974. Diana Krall; Wayne Shorter Quartet; Bobby McFerrin; Bob James & Da- Comments...billwahl@ jazz-blues.com vid Sanborn featuring Steve Gadd Web www.jazz-blues.com & James Genus; Dave Holland’s Copyright © 2013 Jazz & Blues Report PRISM featuring Kevin Eubanks, Craig Taborn & Eric Harland; Joe No portion of this publication may be re- Lovano & Dave Douglas Quintet: Wayne Shorter produced without written permission from Sound Prints; George Benson; The the publisher. -

Cs CHRYSTA BELL

Ono arte contemporanea VIA SANTA MARGHERITA 10 | 40123 BOLOGNA | +39 051 262465 CHRYSTA BELL THIS TRAIN giovedì 3 aprile dalle 18.30 via santa margherita, 10 | bologna www.onoarte.com ONO Arte Contemporanea in collaborazione con Bravo Caffè presenta CHRYSTA BELL THIS TRAIN. La conturbante Chrysta Bell torna in Italia con il suo nuovo Tour. Nel 2012 era già stata a Bologna, allo stesso Bravo Caffè, che ospitò il suo primo concerto italiano. Insieme a Rodrigo Castro, alla ONO un meet&greet accompagnato da una sonorizzazione musicale ad hoc, prima del vero e proprio concerto che avrà luogo la stessa sera al Bravo Caffè di Via Mascarella, dalle 22.15 (per le prenotazioni contattare il numero 051.266.112). Nata ad Austin (Texas) nel 1979, Chrysta Bell è un'artista poliedrica, in grado di fare convivere nella sua musica elementi teatrali e storie fantastiche e sognanti, il tutto sublimato da performance di grande livello. Dotata di una voce profonda e penetrante, questa cantautrice americana sta facendo molto parlare di sè. Ha già condiviso il palco con artisti del calibro di Willie Nelson, Brian Setzer, Donovan, Adrian Utley (Portishead) e molti altri. Il magico incontro con David Lynch, di cui diventa subito la musa, la porta a registrare parte della colonna sonora del film “Inland Empire” nel 2006. Questa collaborazione ha in seguito dato vita ai brani dell'album “This Train”: undici tracce visionarie e pregne di atmosfere torbide prodotte e scritte da Lynch stesso, che l'hanno portata a ricevere le attenzioni dei più importanti magazines musicali. Il suo nuovo album in uscita è già una delle novità più attese dell'anno. -

Retrospectiva Paul Schrader Retrospective

1 12ª EDIÇÃO JÚRI DA 16 A 25 DE NOVEMBRO, 2018 SELECÇÃO OFICIAL 12TH EDITION OFFICIAL NOVEMBER 16 TO 25, 2018 SELECTION JURY O LEFFEST — LISBON & SINTRA FILM FESTIVAL reúne nesta 12ª edição realizadores, actores, argumentistas, escritores, músicos, intérpretes, artistas e filósofos que, ao longo de 10 dias, irão partilhar consigo, caro/a leitor/a espectador/a, a sua paixão por esta arte, a sétima, que contém todas as outras. Chrysta Bell David Lynch é a imagem desta edição. Um dos grandes criadores contemporâneos, cuja obra, em permanente reinvenção, se desenvolve no Chrysta Bell é uma cantora, compositora e actriz que cinema, na pintura, na fotografia, na música, na escrita, corporiza o espírito incorpora elementos teatrais e multimédia dinâmicos multidisciplinar do festival. Filmes, duas exposições, um livro, as canções e as nos seus concertos, tornando-os experiências únicas. É conversas… à espera de Mr. Lynch… colaboradora de longa data de David Lynch. Os seus álbuns This Train (2011) e Somewhere in Nowhere (2016), foram Os onze filmes seleccionados para a Competição, acompanhados pelos ambos produzidos e co-escritos por Lynch. Esta colaboração realizadores e actores, serão analisados por um júri internacional que junta conheceu um novo capítulo quando, em 2017, o realizador seis criadores notáveis. O festival homenageia João Botelho (com a maior a convidou para um papel em Twin Peaks: The Return. retrospectiva da sua obra até à data e um catálogo que celebra 40 anos Chrysta Bell prepara um novo álbum, que será lançado no do seu cinema), Walter Salles, Mario Martone e Darezhan Omirbayev, que Walter Salles início de 2019. -

Selbstreferentialität Und Paradoxie

DIPLOMARBEIT Titel Selbstreferentialität und Paradoxie - Zur Thematisierung von Beobachtungspositionen im Spielfilm „INLAND EMPIRE“ von David Lynch als Beispiel für konstruktivistische und systemtheoretische Grundlagen einer Medientheorie Verfasser Manuel Huber angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im Juli 2009 Matrikelnummer: 0008576 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 301 316 Studienrichtung lt. Studienblatt: Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Betreuer: O. Univ.-Prof. Dr. Thomas Alfred Bauer Für Karin. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung .............................................................................................. 1 1.1 Methodik: Diskursanalyse ........................................................................ 5 1.2 Theoretische Grundlagendiskurse ........................................................... 6 1.3 Untersuchungsgegenstand ...................................................................... 8 2 Methode: Kritische Diskursanalyse..................................................... 10 3 Theoretische Grundlagen von Kommunikation................................... 20 3.1 Theoriediskussion .................................................................................. 20 3.2 Medientheorien....................................................................................... 23 3.2.1 Konstruktivismus....................................................................................... 23 3.2.1.1 Allgemeines................................................................................................... -

Emilie Simon Emilie

HORS-SÉRIE BEAUTÉ L 12411 - 1 H Emilie Simon F: 6,00 La métamorphose - RD HORS-SÉRIE BEAUTÉ Chlöe Howl Incandescente L 12411 - 1 H F: 6,00 - RD GUERLAIN.COM TERRA_JOLITEINT_440x285_MOZIK.indd Toutes les pages 25/03/14 11:37 440x285_DHC_Modzik_14avril.indd Touteslespages www.dior.com Dior OnLine 01 49 53 88 88 28/03/2014 15:31 NOUVEAU Édito ENTREZ DANS LE LUXE CAPILLAIRE ULTIMATE REMEDY L’ALLIANCE UNIQUE DE L’INFUSION DE LOTUS ET DE CÉRAMIDE HAUTEMENT DOSÉ POUR REDONNER AUX CHEVEUX LES PLUS ABIMÉS SOLIDITÉ ET FLEXIBILITÉ. Fard, peau, chevelure, barbe, tatouage, noir, blanc, iridescence, polychromie, sym- phonie, mousse, note, senteur, sillage... ! Comment voient-ils la beauté ? Comment se font-ils beaux ? Est-ce important ? Vital ? ou plutôt dangereux pour un musicien, chanteur, de se poser la question ? Pour ce premier Modzik Hors-Série Beauté exceptionnel, nous avons demandé à plus de 20 artistes de se pencher sur le sujet. Entretiens intimistes, rencontres créatives ; ils ont accepté, pour nous, de se dénuder, de se transformer, de porter haut et fort les cou- leurs de la beauté. Monsieur Boy George, lui-même, nous ouvre ainsi les secrets de son vanity ; Kelis nous parle de métissage ; John, de John & Jehn, de sa prétendue laideur ; Spleen de l’ac- ceptation de soi ; Chloé Howl du jeu ; Emilie Simon du salon de coiffure de sa mère ; Chrysta Bell d’un massage pas comme les autres… Les héros que vous écoutez, qui vous font danser, rêver, vibrer sur scène, vont, ici, vous surprendre, vous émouvoir. Différemment. Nous partons aussi à la rencontre de nouvelles étoiles du maquillage, de grands noms de la parfumerie. -

For-Web Aff2013program.Pdf

www.athensfest.org Thank you! About the Festival We want to thank everybody who supports the festival: film- The Athens International Film and Video Festival was founded makers, audience, funders, workers, volunteers. It’s a com- in 1974, and since then has presented independent films from munity effort to put this on, and to cherish and sustain it. around the world. The Festival is sponsored by the Athens THANK YOU! Center for Film and Video, a project of the College of Fine Arts Special Thank You to: at Ohio University. Kelee Riesbeck Jim and Kathleen Fuller The competition process Tom Erlewine, Madeline Scott, DeAnna Russell, Pam Douglas, Each year, a Prescreening Committee comprised of artists, Maureen Wagner, Rosemarie Bassile, Barb Fiocchi, Steve Ross students, and community activists watch all the films and videos entered in the competition. After all entries have been watched, decisions as to which films to include in public Sponsors: screenings are made through voting and discussion. Ohio University, College of Fine Arts, Madeline Scott, Interim Cash prizes are awarded by guest jurors, in four categories: Dean documentary, experimental, narrative, and animation. Festival Ohio Arts Council Jurors will be announced just prior to the Festival. Awards will Arts for Ohio University be announced on the final day of the festival. Erlewine Design Athens County Convention and Visitor’s Bureau The Black Bear Award In honor of our friend and mentor, John Butler, the festival presents The Black Bear Award of $500, to the film/video that demonstrates the best use of sound. To contribute to the endowment for the Black Bear Award, please contact Ruth Bradley: [email protected] Festival Staff Director: Ruth Bradley Technical Direction: Dan Bruell, Dan Moray Athena Cinema Staff: Chris Iacofano, Alexandra Kamody, Hsin-ning Chang, Julie Vinson, Logan Boucher, Sean Rickey, Jordan Froomkin, Troy Kunkler, Kathryn Potraz Festival Workers: the students of Film Festival Practicum and Media Arts Management Contact us: Athens Int’l Film and Video Festival P.O. -

Texto Completo (Pdf)

Dr. Enrique CARRASCO-MOLINA Universidad Europea de Canarias. España. [email protected] Semiosfera y ficción transmedia: Análisis de la migración de David Lynch entre seis canales del discurso artístico (cine, televisión, fotografía, pintura, música y literatura) Semiosphere and transmedia fiction: Analysis of the migration of David Lynch among six channels of artistic discourse (film, television, photography, painting, music and literature) Fecha | Recepción: 13/11/2017 – Revisión: 17/12/2017 - Publicación final: 01/01/2018 Resumen Abstract David Lynch es uno de los cineastas más David Lynch is one of the most controversial controvertidos del panorama creativo filmmakers on the world's creative audiovisual audiovisual mundial. Sus películas y trabajos scene. His films do not leave anyone indifferent: para otros medios, generan legiones de fans y they generate hatreds and praises in equal detractores por doquier. Lo que quizá son poco parts, legions of fans / detractors everywhere, estudiados son los mecanismos narrativos de los including specialized critics. What have been que se vale este creador para hacer migrar su little studied from the academic field are the universo común y particular en procesos mechanisms that this creator uses to migrate his transmedia simultáneos que confluyen entre al common and particular universe towards menos seis canales artísticos, el cine, la simultaneous transmedia processes that televisión, la fotografía, la pintura, la música y la converge among at least six artistic channels, -

David Lynch: Elephant Man (1980, 124 Min.) Online Versions of the Goldenrod Handouts Have Color Images & Hot Links

October 30, 2018 (XXXVII:10) David Lynch: Elephant Man (1980, 124 min.) Online versions of The Goldenrod Handouts have color images & hot links: http://csac.buffalo.edu/goldenrodhandouts.html DIRECTED BY David Lynch WRITING screenplay by Christopher De Vore, Eric Bergren, and David Lynch; Frederick Treves (book) (as Sir Frederick Treves), Ashley Montagu (in part on the book "The Elephant Man: A Study in Human Dignity") PRODUCED BY Stuart Cornfeld (executive producer), Jonathan Sanger (producer), and Mel Brooks (executive producer, uncredited) MUSIC John Morris CINEMATOGRAPHY Freddie Francis (director of photography) FILM EDITING Anne V. Coates PRODUCTION DESIGN Stuart Craig ART DIRECTION Robert Cartwright SET DECORATION Hugh Scaife COSTUME DESIGN Patricia Norris MAKEUP DEPARTMENT hairdressers: Paula Gillespie and Stephanie Kaye; makeup artists: Beryl Lerman and Michael Morris; makeup application: 'Elephant Man' / makeup supervisor: Wally Schneiderman; makeup creator: 'Elephant Man' / makeup designer: 'Elephant Man': Christopher Tucker The film received eight nominations at the 1981Academy Awards: Best Picture: Jonathan Sanger; Best Actor in a Leading Role: John Hurt; Best Director: David Lynch; Best Writing, Screenplay Based on Material from Another Medium: Christopher De Vore, Eric Bergren, David Lynch; Best Art Direction-Set Decoration: Stuart Craig, Robert Cartwright, Hugh Scaife; Best Costume Design: Patricia Norris; Best Film Editing: Anne V. Coates; Best Music, Original Score: John Morris. CAST Anthony Hopkins...Frederick Treves John Hurt...John Merrick Alfie Curtis...Milkman Anne Bancroft...Mrs. Kendal Bernadette Milnes...1st Fighting Woman John Gielgud...Carr Gomm Brenda Kempner...2nd Fighting Woman Wendy Hiller...Mothershead Carol Harrison ...Tart (as Carole Harrison) Freddie Jones ...Bytes Hugh Manning...Broadneck Michael Elphick...Night Porter Dennis Burgess...1st Committee Man Hannah Gordon...Mrs. -

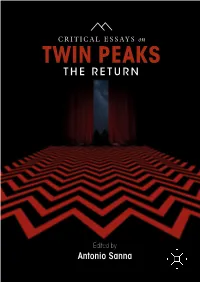

Twin Peaks the Return

CRITICAL ESSAYS on TWIN PEAKS THE RETURN Edited by Antonio Sanna Critical Essays on Twin Peaks: The Return Antonio Sanna Editor Critical Essays on Twin Peaks: The Return Editor Antonio Sanna Independent Scholar Sassari, Italy ISBN 978-3-030-04797-9 ISBN 978-3-030-04798-6 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-04798-6 Library of Congress Control Number: 2018962744 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Switzerland AG 2019 This work is subject to copyright. All rights are solely and exclusively licensed by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifcally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microflms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specifc statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors, and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made. The publisher remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affliations. -

David Lynch and Chrysta Bell Team up for New EP

http://pitchfork.com 9 augustus 2016 David Lynch and Chrysta Bell Team Up for New EP Lynch wrote and produced Somewhere in the Nowhere, which is out October 7 Photo by Kevin Winter/Getty Images Chrysta Bell is a Californiabased artist who has worked with David Lynch throughout her career. In 2011, Lynch wrote and produced her debut album This Train. She was also featured on Lynch’s 2007 Inland Empire soundtrack. Most recently, she performed at a2015 David Lynch Foundation concert in L.A., which has since been compiled on the album The Music of David Lynch. Now, Bell is readying a new EP called Somewhere in the Nowhere. Lynch wrote and produced the project, which is out October 7. Stream Bell’s new song “Beat the Beat” from the EP below. In a press release, David Lynch said of Bell: “The first time I saw her perform, I thought she was like an alien. The most beautiful alien ever.” He added that she “is not only a killer performer, she also has a great intuitive ability to catch a mood and find a melody that’s really spectacular.” Bell is currently working on her sophomore LP, which she has recorded with longtime PJ Harvey producer John Parish. The forthcoming album features Portishead’s Adrian Utley, Sunn O)))’s Stephen O’Malley, and Yes’ Geoff Downes. It is due out next year. In addition to her musical collaborations with Lynch, Chrysta Bell is a part of the cast for his 2017 “Twin Peaks” reboot. She will join the likes of Trent Reznor, Sky Ferreira, Sharon Van Etten, Pearl Jam’s Eddie Vedder, and more on the program. -

Ter Inland Empire: the Beginnings of Great Things

INLAND EMPIRE universe in which every physically possible event has happened. There c TER u should be MW universes where the dinosaurs dominate the planet ... Even as you read this sentence your universe may be fragmenting into a INLAND EMPIRE: number of branches too large to count. THE BEGINNINGS OF APPENDIX II GREAT THINGS Actress Nildci Grace (Laura Dern) isn't sure what's going on or even who she is. She has the role she's been hoping for in a new film, On High in But many primal atoms in many ways moving through infinite time Blue Tomorrows, yet at the same time, she's more confused and fright up to the present, ened than she has ever been. But is that a bad thing? The director of Blue Clashing among themselves and carried by their own weight Tomorrows, Kingsley Stewart Ueremyirons) is certain of what he's doing, as Have come together every possible way, he begins to taclde a script blueprint, for which he sees himself as a kind Tried every combination that could be made of construction boss who faces the task of building the film from script And so advancing through vast lengths of time, specifications with the help of a crew of actors and technical personnel. Exploring every union and motion, Just like in the "malting of. ..." featurettes so prevalent on DVDs. But is At length, those of them came together that a good thing? In Lynch's portrayal of the Hollywood marketplace in Which by a sudden conjunction interfuse Inland Empire, Lynchian confusion trumps certainty.