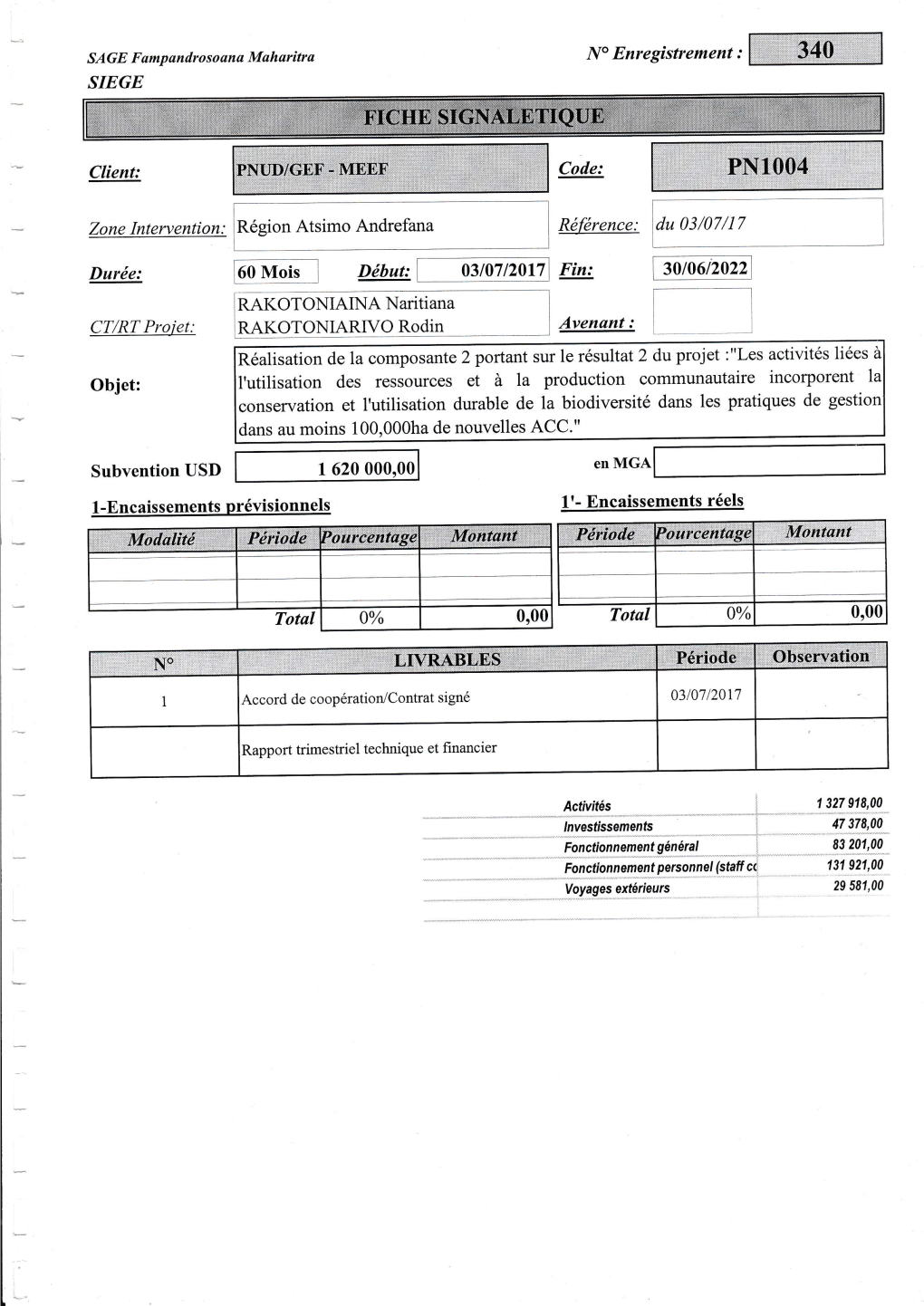

PROTOCOLE D'accord GEF5.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport Final De La Composante 2

ANALYSE DE LA DÉFORESTATION ET DE SES AGENTS, CAUSES ET FACTEURS SOUS-JACENTS Rapport final de la composante 2 : Analyse des agents, causes et facteurs de la déforestation et réalisation de projections des futurs taux de déforestation sous différents scénarios Juin 2016 Liste des acronymes AA Atsimo Andrefana ABS Agriculture sur abattis-brûlis AGR Activités Génératrices de Revenus AP Aire Protégée BDD Base De Données CLP Comité Local du Parc DREEF Direction Régionale de l’Environnement, Écologie et des Forêts FKT Fokontany JSDF Japanese Social for Development Fund PCD Plan Communal de Développement PFNL Produits forestiers non ligneux PIC Pôles Intégrés de Croissance PSDR Projet de Soutien au Développement Rural MNP Madagascar National Parc WCS Wildlife Conservation Society WWF World Wildlife Fund ZE Zone d’Étude Analyse de la déforestation dans la zone du Parc National de Mikea, Rapport de la composante 2, juin 2016. 2 Sommaire Liste des cartes ...................................................................................................................................................... 5 Liste des figures ..................................................................................................................................................... 5 Liste des illustrations ............................................................................................................................................. 6 Liste des tableaux ................................................................................................................................................. -

ANNUAL REPORT Environmental Community 2018 Based Foundation Word from the Chairman of the Board of Directors a MILESTONE YEAR

ANNUAL REPORT Environmental Community 2018 based foundation Word from the Chairman of the Board of Directors A MILESTONE YEAR 2018 FOR TANY MEVA adagascar, and the Indian Ocean (PS4), which was adopted in July 2018. Today, Tany as a whole, face many challenges. Meva’s financing policy is in line with the State’s Genera l Climate change is one of the biggest Policy in terms of sustainable development. This allows M challenges we face, it is consistency of strategies and their deployment. already producing major effects Funded projects has focused on improving on people’s habits and the the living conditions of communities, phenomenon tends to become the conservation of ecosystems, stronger and more destructive and the alleviation or mitigation of in the coming years. This climate change. This, through the situation brings us to new promotion of renewable energy, challenges in protecting and improving the living conditions of conserving the ecosystems communities through the financing that make the region so of income-generating activities or unique. development infrastructures (schools, health centers ...), and environmental The year 2018 is a milestone for awareness for a behavior change. Table of content Tany Meva. The Foundation leads conservation as well as sustainable Joelisoa Ratsirarson 2018, a milestone year for Tany Meva ................................................................................................... 3 development oriented actions. Communities should be able to live decently in their environment 2018, a year -

Programme Interimaire Des Nations Unies a Madagascar 2012-2013

République de Madagascar Système des Nations Unies PROGRAMME INTERIMAIRE DES NATIONS UNIES A MADAGASCAR 2012-2013 Février 2012 SOMMAIRE ENGAGEMENTS DES NATIONS UNIES ET DU GOUVERNEMENT .............................................................. 1 1. INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 2 2. SITUATION DU PAYS : description sommaire .......................................................................................... 3 3. LES PROGRAMMES ET STRATEGIES DE MISE EN ŒUVRE ............................................................... 5 3.1. Les priorités d’appui des Nations Unies pour 2012-2013 ...................................................................... 5 3.1.1. Axe « Gouvernance » ...................................................................................................................... 5 3.1.2. Axe « Protection » ........................................................................................................................... 6 3.1.3. Axe « Services Sociaux de Base » ................................................................................................. 7 3.1.4. Axe « Soutien à l’Economie » ......................................................................................................... 9 3.1.5. Axe « Suivi & Évaluation / Information-Communication » ............................................................. 10 3.2. Hypothèses et Risques ....................................................................................................................... -

Agriculture Et Elevage Traditionnels Dans La Region De Toliara

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ---------------------------- UNIVERSITE DE TOLIARA FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES --------------------------------- PROJET DE DEVELOPPEMENT D’ELEVAGE DANS LE SUD-OUEST ------------------------------------------------------ CONVENTION N° 03/04/ DELSO/ FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES _________________________________________ AGRICULTURE ET ELEVAGE TRADITIONNELS DANS LA REGION DE TOLIARA Mémoire D.E.A. présenté par ANFANI Hamada Bacar Option : Géographie Sous la direction de Monsieur NAPETOKE Marcel Maître de Conférences à l’Université de Toliara Date de soutenance : 13 Septembre 2005 Année universitaire 2004 - 2005 REMERCIEMENTS Ce travail a pu être réalisé grâce aux conseils et aux aides matérielles, morales et financières de différentes personnes que nous devrons remercier ici. Nos remerciements et notre profonde reconnaissance vont tout d’abord à : - Monsieur NAPETOKE Marcel, Maître de Conférences à l’Université de Tuléar qui a accepté de nous diriger dans ce travail, - Monsieur JAOFETRA Tsimihato qui n’a jamais cessé de nous donner des conseils et de nous remonter le moral, - Monsieur RAZAFINDRAKOTO Marc Joseph, Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines qui nous a permis de réaliser ce travail dans un plus bref délai, Tous les enseignants qui ont assuré notre formation de Géographie depuis notre première année Universitaire, - Tous les Responsables du Projet « DELSO » qui nous ont accordé une aide financière et logistique au cours de la réalisation de ce mémoire. Nos remerciements vont aussi à : - toute notre famille qui, malgré sa pauvreté, s’est sacrifiée pour faire de nous ce que nous sommes, - toute la famille DEZA Jean Marie, qui m’a toujours aidé pendant les moments les plus difficiles, - Madame RAZANAJAFY Jeanne (NAKE) qui a toujours su patienter et supporter ma vie estudiantine et qui a déployé tous ses efforts pour que ce travail soit une réussite. -

Expanded PDF Profile

Profile Year: 2001 People and Language Detail Report Language Name: Malagasy, Masikoro ISO Language Code: msh The Masikoro of Madagascar The name Masikoro [mASikUr] was first used to indicate all the different clans subdued by a prominent dynasty, the Andrevola, during the eighteenth and nineteenth centuries, just south of the Onilahy river to the Fiherenana river. The name later became restricted to those living between the Onilahy and the Mangoky rivers. Some use the name Masikoro to distinguish the people of the interior from the Vezo on the coast, but the Masikoro themselves, when prompted, strongly distance themselves from the Vezo in terms of custom, language and behavior. Closer to the Masikoro than the Vezo are the Tañalaña (South) and the Bara (towards the North and East). In literature the Masikoro are often counted among the southern Sakalava with whom many similarities can be drawn. Masikoro land is a region of difficult access, often experiencing drought. The people are agro-pastoral. A diversity of agricultural activities are practiced (rice, beans, cotton, maize, manioc) and cattle raising is very important (more than two heads of cattle per inhabitant). Recently rampant cattle-rustling is causing many Masikoro to reduce their cattle herds. They are hard-working and these days have very little leisure time. The Masikoro are a proud people, characteristically rural. Ancestral traditions are held high among them as is correct language use for specific situations, which automatically grades the speaker as one who shows respect or who does not. It is Primary Religion: a dishonor for them to be dirty and they can be recognized by the way they dress. -

Résultats Détaillés Toliary

RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 6 TOLIARY BV reçus: 304 sur 304 HVM IND OBAMA FITIBA AVOTS AREMA MAPAR IND IND TIM IND IND MONIM AJFO E OMBILA MIARA- MASOA TSIMAN A TANIND HY DIA NDRO AVAKE N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E RAZA MAHER Y REGION 61 ANDROY BV reçus 58 sur 58 DISTRICT: 6101 AMBOVOMBE ANDROY BV reçus21 sur 21 01 AMBANISARIKA 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 02 AMBAZOA 0 0 8 7 1 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 03 AMBOHIMALAZA 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 04 AMBONAIVO 0 0 8 8 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05 AMBONDRO 0 0 8 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 AMBOVOMBE ANDRO 1 0 12 12 2 10 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 07 AMPAMATA 1 0 8 8 1 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 08 ANALAMARY 0 0 6 6 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 09 ANDALATANOSY 0 0 8 7 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 ANDOHARANO 1 0 6 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ANDRAGNANIVO 0 0 6 6 0 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 12 ANJEKY ANKILIKIRA 1 0 8 8 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 ANTANIMORA SUD 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 ERADA 0 0 8 8 1 7 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 15 IMANOMBO 0 0 8 8 0 8 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 16 JAFARO 0 0 8 8 0 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 17 MAROALOMAINTE 1 0 8 8 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 18 MAROALOPOTY 0 7 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 MAROVATO BEFENO 0 0 8 7 0 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20 SIHANAMARO 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 TSIMANANADA 0 0 8 8 0 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 TOTAL DISTRICT 5 7 166 160 18 142 91 1 0 0 2 1 3 7 9 0 0 0 28 DISTRICT: 6102 BEKILY BV reçus20 sur -

Evaluation Des Impacts Du Cyclone Haruna Sur Les Moyens De Subsistance

1 EVALUATION DES IMPACTS DU CYCLONE HARUNA SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE, ET SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA VULNERABILITE DES POPULATONS AFFECTEES commune rurale de Sokobory, Tuléar Tuléar I Photo crédit : ACF Cluster Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance Avril 2013 2 TABLE DES MATIERES LISTE DES CARTES..................................................................................................................................... 3 LISTE DES GRAPHIQUES ..................................................................................................................................... 3 LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................... 4 ACRONYMES ............................................................................................................................................................ 5 RESUME ........................................................................................................................................................ 6 1. CONTEXTE ............................................................................................................................................ 8 2. OBJECTIFS ET METHODES ............................................................................................................. 11 2.1 OBJECTIFS ........................................................................................................................................... 11 2.2 METHODOLOGIE -

Forest Change Mapping in Southwestern Madagascar Using Landsat-5 TM Imagery, 1990 –2010

FACULTY OF ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Department of Industrial Development, IT and Land Management Forest Change Mapping in Southwestern Madagascar using Landsat-5 TM Imagery, 1990 –2010 Jeroen Grift 22 June 2016 Student Thesis, Master (15 ECTS) Geomatics Master Programme in Geomatics Supervisor: Markku Pyykkönen Examiners: Anders Brandt and Sadegh Jamali Abstract The main goal of this study was to map and measure forest change in the southwestern part of Madagascar near the city of Toliara in the period 1990-2010. Recent studies show that forest change in Madagascar on a regional scale does not only deal with forest loss, but also with forest growth However, it is unclear how the study area is dealing with these patterns. In order to select the right classification method, pixel-based classification was compared with object-based classification. The results of this study shows that the object-based classification method was the most suitable method for this landscape. However, the pixel-based approaches also resulted in accurate results. Furthermore, the study shows that in the period 1990–2010, 42% of the forest cover disappeared and was converted into bare soil and savannahs. Next to the change in forest, stable forest regions were fragmented. This has negative effects on the amount of suitable habitats for Malagasy fauna. Finally, the scaling structure in landscape patches was investigated. The study shows that the patch size distribution has long-tail properties and that these properties do not change in periods of deforestation. Keywords: Deforestation, pixel-based classification, object-based classification, landscape metrics, scaling structure II Table of Contents Abstract ................................................................................................................................................. -

Scolarisations Lazaristes

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. ---------------------- UNIVERSITE DE TULEAR -------------------- FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ---------------------- DEPARTEMENT D ’HISTOIRE MANOMBO–SUD ET LA SCOLARISATION PAR LA MISSION LAZARISTE DE 1900 A 1972 Mémoire de Maîtrise Présenté par : SOUMAILA Anziddine Sous la direction de : Monsieur MARIKANDIA Louis Mansare Maître de conférences à l’Université de Toliara Date de soutenance : 14 Avril 2009 Année universitaire 2007-2008 - 0 - AVANT PROPOS Ce mémoire est le résultat d’un long périple de recherches visant à un approfondissement de l’étude sur l’histoire de l’éducation d’une région périurbaine de la capitale régionale de Tuléar. Nous nous sommes intéressés surtout à celle du village de Manombo-Sud dont le nom est également celui de la commune toute entière. Une commune qui marque une si importante histoire de la région pendant certaine période (fin XVIII ème - debut XIX ème siècle). Le thème que nous allons traiter concerne «Manombo-Sud et la Scolarisation par la Mission Lazariste de 1900 à 1972 ». Il nous ouvre tant d’horizons qui ne nous paraissent pas du tout faciles, mais nous allons faire preuve de courage, volonté et patience pour le réaliser. Le sujet choisi présente plusieurs intérêts : -intérêt dans le sens que nous allons essayer de mettre en valeur nos connaissances acquises pendant plusieurs années de formation. -intérêt dans le sens que nous allons faire revivre en bref, un passé historique confrontant deux mondes culturellement antagonistes. -intérêt dans le sens que nous allons chercher à savoir particulièrement les activités culturelles des missionnaires lazaristes dans cette zone d’étude. -

Liste Candidatures Maires Atsimo Andrefana

NOMBRE DISTRICT COMMUNE ENTITE NOM ET PRENOM(S) CANDIDATS CANDIDATS ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 VAKISOA (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 INDEPENDANT SOLO (INDEPENDANT SOLO) BESADA AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 AVI (ASA VITA NO IFAMPITSARANA) TOVONDRAOKE AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) REMAMORITSY AMPANIHY OUEST AMBOROPOTSY 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) SORODO INDEPENDANT MOSA Jean Baptiste (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 FOTOTSANAKE MOSA Jean Baptiste) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST AMPANIHY CENTRE 1 TOVONASY (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 ESOLONDRAY Raymond (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) LAHIVANOSON Jacques AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 MMM (MALAGASY MIARA MIAINGA) KOLOAVISOA René INDEPENDANT TSY MIHAMBO RIE (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EMANINTSINDRAZA TSY MIHAMBO RIE) INDEPENDANT ESOATEHY Victor (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANDROKA 1 EFANOMBO ESOATEHY Victor) ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 ZOENDRAZA Fanilina (ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA) INDEPENDANT TAHIENANDRO (INDEPENDANT AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 EMAZINY Mana TAHIENANDRO) AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 TIM (TIAKO I MADAGASIKARA) RASOBY AMPANIHY OUEST ANKILIABO 1 HIARAKA ISIKA (HIARAKA ISIKA) MAHATALAKE ISIKA REHETRA MIARAKA @ ANDRY RAJOELINA AMPANIHY OUEST -

Bulletin D'information Du Cluster Nutrition Resultats De La Surveillance

© UNICEF/UNI209764/Ralaivita BULLETIN D’INFORMATION DU CLUSTER NUTRITION RESULTATS DE LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE DANS DIX DISTRICTS DU SUD DE MADAGASCAR TROISIEME TRIMESTRE 2020 © UNICEF/UN0280943/Rakotobe BULLETIN D’INFORMATION DU CLUSTER NUTRITION RESULTATS DE LA SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE DANS HUIT DISTRICTTS DU SUD DE MADAGASCAR | PAGE 2 I. APERÇU DE LA SITUATION NUTRITIONNELLE Au cours du troisième trimestre 2020, dix districts du sud de Madagascar ont bénéficié des dépistages exhaustifs de la malnutrition aiguë. Cette activité a été mise en œuvre par les services déconcentrés du Gouvernement de Madagascar (Office National de Nutrition et Ministère de la Santé Publique) avec l’appui technique et financier de l’UNICEF. Sur l’ensemble des dix districts, 436.388 enfants ont été dépistés sur un total de 447.178 enfants âgés de 6 à 59 mois attendus (soit 98%). L’analyse des résultats révèle une : • Urgence nutritionnelle dans 13% des communes (26 communes sur 202) • Alerte nutritionnelle dans 14% des communes (29 communes sur 202) • Situation nutritionnelle « sous contrôle » dans 73% des communes (147 communes sur 202) © UNICEF/UNI209771/Ralaivita En 2018 et 2019, les districts de Tuléar 2 et Betroka ne faisaient pas partie des zones couvertes par le Système de Surveillance Nutritionnelle (SSN). Ainsi, en excluant ces deux districts (afin de rendre la comparaison avec ces périodes possible), les résultats du dépistage du T3 2020 montrent que la situation nutritionnelle dans les communes des huit districts n’a pas vraiment changé par rapport à T3-2019 (14% en Urgence, 15% en Alerte et 71% « sous contrôle » dans 154 communes). Il en est de même par rapport à la situation du T3 2018. -

Analyse Des Limites De La Nouvelle Aire Protegee Pk 32 Ranobe : Contraintes Et Opportunites Pour La Gestion Durable Des Ecosystemes a Haute Valeur De Conservation

ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DEPARTEMENT DES EAUX ET FORETS MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION D’UN DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES EN FORESTERIE, DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT Promotion : HINTSY 2008-2009 ANALYSE DES LIMITES DE LA NOUVELLE AIRE PROTEGEE PK 32 RANOBE : CONTRAINTES ET OPPORTUNITES POUR LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES A HAUTE VALEUR DE CONSERVATION Présenté par : RANDRIANARISON Feno Elisoa Le 11 Mars 2011 Devant les membres de Jury : Président : Professeur RAKOTOZANDRINY Jean de Neupomuscène Rapporteur : Docteur RAZAFY FARA Lala Examinateur : Professeur RAMAMONJISOA Bruno Salomon Examinateur : Monsieur RASOLONANDRASANA Bernardin ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DEPARTEMENT DES EAUX ET FORETS MEMOIRE DE FIN D’ETUDES EN VUE DE L’OBTENTION D’UN DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES EN FORESTERIE, DEVELOPPEMENT ET ENVIRONNEMENT Promotion : HINTSY 2008-2009 ANALYSE DES LIMITES DE LA NOUVELLE AIRE PROTEGEE PK 32 RANOBE : CONTRAINTES ET OPPORTUNITES POUR LA GESTION DURABLE DES ECOSYSTEMES A HAUTE VALEUR DE CONSERVATION Présenté par : RANDRIANARISON Feno Elisoa Le 11 Mars 2011 Devant les membres de Jury : Président : Professeur RAKOTOZANDRINY Jean de Neupomuscène Rapporteur : Docteur RAZAFY FARA Lala Examinateur : Professeur RAMAMONJISOA Bruno Salomon Examinateur : Monsieur RASOLONANDRASANA Bernardin Je dédie ce présent mémoire à tous ceux qui ont eu foi en moi Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur Devant les puissances du ciel Je veux te célébrer par mes chants Et m’incline face à ton sanctuaire O ! Dieu qui est présent, je veux te louer pour ta fidèle bonté Car tu as fait plus que tenir promesse Plus que l’on attendait de toi Quand je t’ai appelé, tu m’as répondu Tu m’as remplis de courage et de force Psaume 138-1,3 REMERCIEMENTS Nos remerciements s’adressent en premier lieu à Dieu sans qui rien n’a pu être accompli.