Für Immer Vorbei

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

R E GION S C E R C L E COMMUNES No. Total De La Population En 2015

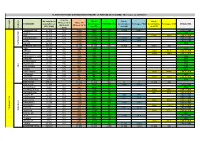

PLANIFICATION DES DISTRIBUTIONS PENDANT LA PERIODE DE SOUDURE - Mise à jour au 26/05/2015 - % du CH No. total de la Nb de Nb de Nb de Phases 3 à 5 Cibles CH COMMUNES population en bénéficiaires TONNAGE CSA bénéficiaires Tonnages PAM bénéficiaires Tonnages CICR MODALITES (Avril-Aout (Phases 3 à 5) 2015 (SAP) du CSA du PAM du CICR CERCLE REGIONS 2015) TOMBOUCTOU 67 032 12% 8 044 8 044 217 10 055 699,8 CSA + PAM ALAFIA 15 844 12% 1 901 1 901 51 CSA BER 23 273 12% 2 793 2 793 76 6 982 387,5 CSA + CICR BOUREM-INALY 14 239 12% 1 709 1 709 46 2 438 169,7 CSA + PAM LAFIA 9 514 12% 1 142 1 142 31 1 427 99,3 CSA + PAM SALAM 26 335 12% 3 160 3 160 85 CSA TOMBOUCTOU TOMBOUCTOU TOTAL 156 237 18 748 18 749 506 13 920 969 6 982 388 DIRE 24 954 10% 2 495 2 495 67 CSA ARHAM 3 459 10% 346 346 9 1 660 92,1 CSA + CICR BINGA 6 276 10% 628 628 17 2 699 149,8 CSA + CICR BOUREM SIDI AMAR 10 497 10% 1 050 1 050 28 CSA DANGHA 15 835 10% 1 584 1 584 43 CSA GARBAKOIRA 6 934 10% 693 693 19 CSA HAIBONGO 17 494 10% 1 749 1 749 47 CSA DIRE KIRCHAMBA 5 055 10% 506 506 14 CSA KONDI 3 744 10% 374 374 10 CSA SAREYAMOU 20 794 10% 2 079 2 079 56 9 149 507,8 CSA + CICR TIENKOUR 8 009 10% 801 801 22 CSA TINDIRMA 7 948 10% 795 795 21 2 782 154,4 CSA + CICR TINGUEREGUIF 3 560 10% 356 356 10 CSA DIRE TOTAL 134 559 13 456 13 456 363 0 0 16 290 904 GOUNDAM 15 444 15% 2 317 9 002 243 3 907 271,9 CSA + PAM ALZOUNOUB 5 493 15% 824 3 202 87 CSA BINTAGOUNGOU 10 200 15% 1 530 5 946 161 4 080 226,4 CSA + CICR ADARMALANE 1 172 15% 176 683 18 469 26,0 CSA + CICR DOUEKIRE 22 203 15% 3 330 -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural

MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Section 2 : Informations Clés 3

Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) Mission Mali Bamako 22/04/2021 Notre référence : NRC/BKO/04/2021/006 OBJET : APPEL D’OFFRES POUR FOURNITURES DE KITS D’ASSISTANCE D’URGENCE DANS LES REGIONS DE SEGOU, MOPTI, TOMBOUCOU, TAOUDENIT, GAO, MENAKA ET KIDAL. Cher / Chère M. / Mme En réponse à votre demande du cahier de charge pour l’appel d’offres susmentionné, nous vous adressons ci-joint les documents constitutifs du dossier d’appel d’offre. Les éventuelles demandes de précision doivent être adressées par écrit à NRC au moins 4 jours avant la date limite de soumission des offres. NRC répondra à ces demandes au moins 2 jours avant la date limite de soumission des offres. Les frais engagés par le soumissionnaire pour préparer et soumettre ses propositions ne seront pas remboursés. Nous attendons avec intérêt de recevoir votre offre, aux adresses de NRC précisée dans les Informations clés du présent Dossier d’Appel d’Offre en pièce jointe avant le Mardi 18 Mai 2021 à 15h00mn comme indiqué dans l’avis de marché. Si vous décidez de ne pas présenter d’offre, nous vous prions de bien vouloir nous en informer par écrit en précisant les motifs de votre décision. Bien cordialement, Fatouma Hassan NRC Logistics Manager Le présent dossier contient les documents suivants : A compléter par NRC 1. La présente lettre d’accompagnement 2. Section 2 : Informations clés 3. Section 3 : Conditions générales de l’appel d’offres 4. Section 4 : Clauses techniques A compléter par le soumissionnaire 5. Section 5 : Acte d’engagement 6. Section 6 : Compléments d’information sur les produits SECTION 2 Informations clés 1. -

Pnr 2015 Plan Distribution De

Tableau de Compilation des interventions Semences Vivrières mise à jour du 03 juin 2015 Total semences (t) Total semences (t) No. total de la Total ménages Total Semences (t) Total ménages Total semences (t) COMMUNES population en Save The Save The CERCLE CICR CICR FAO REGIONS 2015 (SAP) FAO Children Children TOMBOUCTOU 67 032 ALAFIA 15 844 BER 23 273 1 164 23,28 BOUREM-INALY 14 239 1 168 23,36 LAFIA 9 514 854 17,08 TOMBOUCTOU SALAM 26 335 TOMBOUCTOU TOTAL 156 237 DIRE 24 954 688 20,3 ARHAM 3 459 277 5,54 BINGA 6 276 450 9 BOUREM SIDI AMAR 10 497 DANGHA 15 835 437 13 GARBAKOIRA 6 934 HAIBONGO 17 494 482 3,1 DIRE KIRCHAMBA 5 055 KONDI 3 744 SAREYAMOU 20 794 1 510 30,2 574 3,3 TIENKOUR 8 009 TINDIRMA 7 948 397 7,94 TINGUEREGUIF 3 560 DIRE TOTAL 134 559 GOUNDAM 15 444 ALZOUNOUB 5 493 BINTAGOUNGOU 10 200 680 6,8 ADARMALANE 1 172 78 0,78 DOUEKIRE 22 203 DOUKOURIA 3 393 ESSAKANE 13 937 929 9,29 GARGANDO 10 457 ISSA BERY 5 063 338 3,38 TOMBOUCTOU KANEYE 2 861 GOUNDAM M'BOUNA 4 701 313 3,13 RAZ-EL-MA 5 397 TELE 7 271 TILEMSI 9 070 TIN AICHA 3 653 244 2,44 TONKA 65 372 190 4,2 GOUNDAM TOTAL 185 687 RHAROUS 32 255 1496 18,7 GOURMA-RHAROUS TOMBOUCTOU BAMBARA MAOUDE 20 228 1 011 10,11 933 4,6 BANIKANE 11 594 GOSSI 29 529 1 476 14,76 HANZAKOMA 11 146 517 6,5 HARIBOMO 9 045 603 7,84 419 12,2 INADIATAFANE 4 365 OUINERDEN 7 486 GOURMA-RHAROUS SERERE 10 594 491 9,6 TOTAL G. -

GE84/210 BR IFIC Nº 2747 Section Spéciale Special Section Sección

Section spéciale Index BR IFIC Nº 2747 Special Section GE84/210 Sección especial Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Date/Fecha : 25.06.2013 Expiry date for comments / Fecha limite para comentarios / Date limite pour les commentaires : 03.10.2013 Description of Columns / Descripción de columnas / Description des colonnes Intent Purpose of the notification Propósito de la notificación Objet de la notification 1a Assigned frequency Frecuencia asignada Fréquence assignée 4a Name of the location of Tx station Nombre del emplazamiento de estación Tx Nom de l'emplacement de la station Tx B Administration Administración Administration 4b Geographical area Zona geográfica Zone géographique 4c Geographical coordinates Coordenadas geográficas Coordonnées géographiques 6a Class of station Clase de estación Classe de station 1b Vision / sound frequency Frecuencia de portadora imagen/sonido Fréquence image / son 1ea Frequency stability Estabilidad de frecuencia Stabilité de fréquence 1e carrier frequency offset Desplazamiento de la portadora Décalage de la porteuse 7c System and colour system Sistema de transmisión / color Système et système de couleur 9d Polarization Polarización Polarisation 13c Remarks Observaciones Remarques 9 Directivity Directividad -

Atlas 1:100.000 %U Bara Issa

Coopération Allemande (GTZ/KfW) : PROGRAMME MALI-NORD Périmètres Irrigués Villageois (PIV) et Ouvrages à Submersion Contrôlée (OSC) pour Mares 10 0 S 2 0 - 1 0 5 2 . / 2 25 6 . 0 V - 5 24 . 2 . V %U U% n RHAROUS o 23 i s r e 22 V %U 21 TOMBOUCTOU 19 20 S3 KESSOU GOURMA-RHAROUS U% S2 17 GOUNDAM 18 DIRÉ DIRE U%%U 13 14 15 16 Niger r e TONKA -B a s s 09 I 11 12 ATTARA 10 U% NIAFUNKE S1 15 3 05 06 %U07 08 ATLAS 1:100.000 %U BARA ISSA Antennes du Programme Mali-Nord %U Niederlassungen des Programms Mali-Nord 01 02 03 04 Périmètres Irrigués Villageois (PIV) Dörfliche Bewässerungsfelder (Perimeter) Ouvrages à Submersion Contrôlée (OSC) pour Mares Überschwemmungsflächen (Mare) YOUWAROU U% 0 25 50 km 1 : 1 000.000 Atlas Blattschnitte 1:100.000 Coopération Allemande (GTZ/KfW) : PROGRAMME MALI-NORD Périmètres Irrigués Villageois (PIV) et Ouvrages à Submersion Contrôlée (OSC) pour Mares Version préliminaire 06/2010 - V.2.5 PROGRAMM MALI-NORD PROGRAMME MALI-NORD Niederlassungen des Programms Mali-Nord (PMN) U% Antennes du Programme Mali-Nord (PMN) Coopération Allemande (GTZ/KfW) PROGRAMME MALI-NORD Bewässerungsfelder (Perimeter) Périmètres Irrigués Villageois (PIV) Dörfliche Bewässerungsfelder gebaut seit 2000 Périmètres Irrigués Villageois (PIV) und betreut vom PMN réalisés depuis 2000 et encadrés par PMN Atlas 1:100.000 Dörfliche Bewässerungsfelder gebaut seit 2000 Périmètres Irrigués Villageois (PIV) und betreut vom PMN (PIV PAM) financés par les moyens PAM/PBF et encadrés par PMN Dörfliche Bewässerungsfelder modernisiert seit 2000 Périmètres Irrigués -

PROMISAM Final Technical Report, Covering the Period

Présidence de la APCAM/MSU/USAID République Projet de Mobilisation des Commissariat à la Initiatives en matière de Sécurité Alimentaire au Mali Sécurité Alimentaire (PROMISAM) PROMISAM PROJECT TO MOBILIZE FOOD SECURITY INITIATIVES IN MALI (Projet de Mobilisation des Initiatives en Matière de Sécurité Alimentaire au Mali) http://www.aec.msu.edu/agecon/fs2/mali_fd_strtgy/index.htm Final Technical Report, covering the period October 2004 – December 2007 Bamako – March 2008 This report was prepared by John Staatz, Niama Nango Dembélé, Abdramane Traoré and Valerie Kelly. PROMISAM Bamako Office ACI 2000, rue 339, porte 158 Hamdallaye Bamako, Mali Tel.: +223 222 34 19 Fax: +223 223 34 82 Name Position Email Nango Dembélé Director, COP [email protected] Abdramane Traore Project Assistant [email protected] Maïmouna Traore Admin. Asst./ Accountant [email protected] Office in the US: Department of Agricultural Economics Michigan State University 202 Agriculture Hall East Lansing, MI 48824-1039 Tel.: +1-517-355-1519 Fax: +1-517-432-1800 Contact Persons Position Email John Staatz Co-Director & Professor [email protected] Valerie Kelly Associate Professor, International Development [email protected] TABLE OF CONTENTS Executive Summary...................................................................................................................... ii 1. Background and Objectives .................................................................................................. 1 1.1 Background and Context ............................................................................................... -

1 Termes De Référence Enquêtes De Satisfaction Endline Des Usagers

Termes de Référence Enquêtes de satisfaction Endline des usagers des services de santé dans les structures de santé des districts sanitaires de Niafunké, Goundam, Tombouctou, Diré et Gourma Rharous Consortium PARENT I. INFORMATIONS GENERALES 1. Projet : « Projet d’Appui à la Relance du bien-être de la femme, de l’Enfant et du Nouveau-né dans le cadre de la reconstruction de la région de Tombouctou Phase 2» 2. Titre de l’activité : Enquête de satisfaction des usagers ; 3. Durée de l’activité : entre Avril 2021 et Juin 2021 4. Démarrage de l’activité : 01 Mai 2021 5. Fin de l'activité : 30 Juin 2021 6. Responsable de l’activité : Chef de projet 7. Superviseurs du responsable de l’activité : Area Manager et Spécialiste Santé II. CONTEXTE –JUSTIFICATION La crise socio-politique et sécuritaire, qu’a connu le Mali en 2012 a entraîné des conséquences sanitaires, sociales et économiques importantes dans les régions septentrionales dont Tombouctou. Dans le domaine de la santé, elle a entrainé une déperdition des ressources humaines, matérielles et financières avec une chute brutale de tous les indicateurs socio-sanitaires. Elle a en outre aggravée la situation humanitaire préexistante (crise alimentaire et nutritionnelle) avec le déplacement d’environ 500 000 personnes, plaçant du coup la région de Tombouctou parmi les régions ayant le plus fort taux de malnutrition chez les enfants de 0-5 ans (Enquête SMART 2014 à 2020). La signature de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger intervenu en juin 2015, devrait être un « viatique » pour le retour de la paix et de la réconciliation tant espéré par les populations. -

Übersichtskarte 91X46 Cm (0.4

Version 1.0 - 6/2007 S# Cooperation Allemande (GTZ/KfW) AGOUNI PROGRAMME MALI-NORD Périmètres Irrigués Villageois (PIV) et BANICANE S# Ouvrages de Submersion Controlées (OSC) pour Mares %U Rharous U% RHAROUS Lac Kamango 1:500.000 S# BER Lac Faguibine Lac Gouber S# Tombouktou ESSAKANE U% S# TIN AICHA TOMBOUCTOU S# S# er MINKIRI S# BINTAGOUNGOU e Nig MADIAKOYE S# TOUKABANGOU TAO KIDAL S# BOUREM-INALY % M'BOUNA Lac Takara S# TOMBOUCTOU S# TOYA % ADARMALANE KEL IWATANE S# %GAO KESSOU Tassakan GOURMA-RHAROUS AGLAL KAYES S# % MOPTI r % RAZELMA S# e SEGOU ig % S# HANGABERA N % % BAMAKO % S# % KOULIKORO an DOUEKIRE ak ss SIKASSO% Ta % S# GARBAKOIRA S# GARGANDO PROGRAMM MALI-NORD PROGRAMME MALI-NORD % S# DANGHA r e Niederlassungen des Programms Mali-Nord (PMN) U% Antennes du Programme Mali-Nord (PMN) Lac Tele g i S# S# N %U KANEYE U% DOUKOURIA Bewässerungsfelder (Perimeter) Périmètres Irrigués Villageois (PIV) GOUNDAM S# TINGUEREGUIF GARI Goundam-Ville ARHAM Dörfliche Bewässerungsfelder gebaut seit 2000 Périmètres Irrigués Villageois (PIV) S# % % S# und betreut vom PMN réalisés depuis 2000 et encadrés par PMN KONDI S# % BOUREM-SIDI-AMAR S# KIRCHAMBA Dörfliche Bewässerungsfelder modernisiert seit 2000 Périmètres Irrigués Villageois (PIV) und betreut vom PMN (PIV ECHO) modernisés depuis 2000 et encadrés par PMN Größere Bewässerungsanlagen Grands aménagements hydrauliques DIRÉ (staatlich oder kooperativ) (étatiques ou coopératives) % Dire Ouvrages de Submersion Contrôlées (OSC) Lac Fati %U %% % Überschwemmungsflächen (Mare) DIRE U% S# pour Mares -

Nutrition in Local Mali Food Security Plans We Searched 685 Rural

Nutrition in local Mali Food Security Plans We searched 685 rural commune food security plans for communes which see nutrition training as an integral part of food security planning. 302 (44 %) of the 685 communes include some sort of nutrition training in their food security planning. 221 Communes (32%) also mentioned nutrition planning in the discussion of the communes current situation. A much smaller number (10 or 1%) mentioned existing nutrition training programs. However, the actual number of communes where some sort of nutrition training exists could be much larger as recording those assets was not part of the planning process. In particular, many CSCOM (centres de santé communautaires) offer nutrition training. Table 1 – Summary of nutrition training in the Mali Food Security Plans % of 685 Rural Category Count communes # communes where nutrition training needed 211 31% # communes with nutrition training 10 1% Total # of communes mentioning nutrition training 221 32% # of communes where nutrition is part of the Food Security 302 44% Plan Of special note are the similarities among food security plans from the same Cercle. This could indicate either a Cercle very concerned with central planning, or a Cercle with a special commitment to nutrition training. In total, 41 of the 49 rural Cercles (i.e, those not in Bamako) have at least one commune where nutrition is part of the local food security plan. 13 (27% of Cercles) have a nutrition plan in more than 75% of their respective Communes. Please see the tab “By Cercle” in the attached spread sheet for details. Table 2 – Cercles with a high percentage of Commune nutrition plans Region Cercle % of Communes w/ Plan Kayes Bafoulabé 100.0% Kayes Kita 97.0% Koulikoro Nara 100.0% Ségou Bla 94.1% Ségou Niono 75.0% Mopti Bankass 83.3% Mopti Djenné 100.0% Tombouctou Diré 92.3% Gao Ansongo 100.0% Gao Bourem 100.0% Gao Gao 100.0% Gao Ménaka 100.0% Kidal Abeibara 100.0% The attached spread sheet lists all the plans which mention nutrition training in either the description of the commune or the Food Security Plan itself. -

Mali : Indice Des Risques De Protection Période

Mali : Indice des risques de protection Périod e : d u 01 a u 31 m a rs La situa tion d e prote ction d a ns ce tte zone e st jugée « critique ». Le s risque s d e prote ction sont e xtrêm e m e nt éle vés e t gra ve s (nota m m e nt e n te rm e s d e viola tions gra ve s, d u nive a u d e viole nce e t d u d épla ce m e nt forcé d e popula tion). Le s ca pa cités d 'a utoprote ction e t d e réd uction d e s risque s (m éca nism e s com m una uta ire s, se rvice s 4 ≥20 POIN TS Da ngha Ha m za kona éta tique s, se rvice s e t a cte urs hum a nita ire s) sont ine xista nte s, trop fa ible s ou Ga rga nd o Gound a m Boure m Sid i Am a r Doukouria ine ffica ce s. Ce tte situa tion d e m a nd e une a tte ntion pa rticulière d u Cluste r Prote ction e t Kircha m ba Dire Ha ribom o d e s a cte urs pe rtine nts, nota m m e nt e n te rm e s d e réponse , d e pla id oye r e t d e Tonka m a d ir m obilisa tion d e re ssource s. -

Kidal : Inauguration of the Renovated Coordinator (RC) and Humanitarian Coordinator (HC) and Activities in the North of Mali

Highlights #11 | December 2015 CREED: new Strategic Framework for Economic Monthly Bulletin Recovery and Sustainable Development of Mali Peacebuilding Fund: new activities on UNICEF and UNOPS projects Role of the S&R Section Trust Fund in support for Peace and Security in Mali: Denmark contribution In support to the Deputy Special Representative Through this monthly bulletin, we provide regular Mopti: support to Sévaré Prison and MDSF of the Secretary-General (DSRSG), Resident updates on stabilization & recovery developments Kidal : inauguration of the renovated Coordinator (RC) and Humanitarian Coordinator (HC) and activities in the north of Mali. The intended Municipal Stadium in her responsibilities to lead the United Nations’ audience is the section’s main partners including Tessalit: support to the Centre de Santé and contribution to Mali’s reconstruction efforts, the MINUSMA military and civilian components, UNCT water well in Amachache Stabilization & Recovery section (S&R) promotes and international partners. Gao: solar public lightning in town synergies between MINUSMA, the UN Country Team More QIPs launched in northern regions and other international partners. For more information: Gabriel Gelin, Information Specialist (S&R section) - [email protected] Main Figures QIPs: 138 projects with 74 completed and 64 Donor Coordination and Partnerships under implementation Peacebuilding Fund (PBF): 5 projects started th th On 17 and 18 of December 2015, Relance Economique et le Développement Durable in 2015 for a total budget of 10,932,168