Faltblatt Interlaken Burgen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

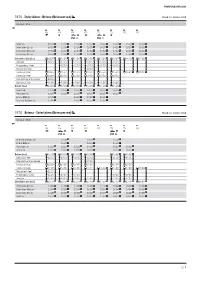

3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 22

FAHRPLANJAHR 2021 3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 22. Oktober 2020 vom 2.4.–25.6. 61 65 65 67 71 71 83 85 Spiez ab 09 34 11 34 11 34 12 34 14 34 14 34 15 34 16 34 Interlaken Ost an 09 58 11 58 11 58 12 58 14 58 14 58 15 58 16 58 Interlaken West ab 09 53 11 53 11 53 12 53 14 53 14 53 15 53 16 53 Interlaken Ost an 09 58 11 58 11 58 12 58 14 58 14 58 15 58 16 58 Interlaken Ost (See) 10 07 12 07 12 07 13 07 15 07 15 07 16 10 17 30 Bönigen 10 25 12 25 12 25 13 25 15 25 15 25 Ringgenberg (See) 12 33 12 33 13 33 15 33 15 33 Niederried (See) 13 43 Iseltwald (See) 10 45 12 51 12 51 13 51 15 51 15 51 16 42 18 02 Iseltwald (See) 10 46 12 52 12 52 13 52 15 52 15 52 Oberried am Brienzersee 10 56 Giessbach See 11 09 13 09 13 09 14 09 16 09 16 09 Brienz (See) 11 20 13 20 13 20 14 20 16 20 16 20 Brienz ab 11 25 13 25 13 25 14 25 16 25 16 25 Meiringen an 11 35 13 35 13 35 14 35 16 35 16 35 Brienz BRB ab 11 45 13 58 14 58 16 36 Brienzer Rothorn an 12 45 14 57 15 57 17 31 3470 Brienz - Interlaken (Brienzersee) Stand: 22. -

Adventure Extravaganza Interlaken

Adventure Extravaganza 4 – 7 October 2012 15 pax Interlaken Tourism Annie Neukomm Höheweg 37 Tel. +41 (0)33 826 53 36 CH - 3800 Interlaken [email protected] www.interlaken.ch Interlaken Hostels Tanja Schäfli & Telefon: +41 (0)33 511 21 55 Adventure [email protected] Alpenstrasse 16 www.interlakenadventure.ch CH - 3800 Interlaken Jungfrau Region Hanne Tontsch Postfach 131 Tel: +41 (0) 33 854 12 51 CH - 3818 [email protected] Grindelwald www.jungfrauregion.ch Thursday, 4 October 2012 Afternoon Individual arrival in Interlaken & check-in at your hotel: Hotel: TBC 16.00 Pick-up by “Outdoor Interlaken”, transfer to the Ropes Course: Outdoor Interlaken AG Hauptstrasse 15 CH- 3800 Matten b. Interlaken +41 33 826 77 19 www.outdoor-interlaken.ch The Seilpark Interlaken is a forest adventure of wooden bridges, tarzan swings and zip lines. 8 courses of varying difficulty and height provide an exciting day out for beginners and adrenaline seekers. More than 90 different challenges from ground level up to 20 meters in height await you. You will be equipped with everything you need and given safety instructions for a fun-filled day with unforgettable memories 19.00 Meet Annie Neukomm, representative of Interlaken Tourism at the hotel lobby. Short walk/transfer to restaurant Laterne and enjoy a typical Swiss dinner: Restaurant Laterne Obere Bönigstrasse 18 3800 Interlaken Phone: 033 822 11 41 www.restaurant-laterne.ch Overnight in Interlaken Friday, 5 October 2012 Individual breakfast at the hotel 08.30 Pick-up by a “Canyoning company” (name tbc) at the hotel lobby. -

General Information About Gimmelwald and Your Accommodation, the Chalet "Anneli"

General information about Gimmelwald and your accommodation, the Chalet "Anneli" "Do you realize you're living in paradise?" And in fact: Our guests could not have said it more precisely! Gimmelwald, the small village in the Bernese Oberland on 1367 meter over sea (4485 foot), overlooking the UNESCO world heritage area Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn. The intact, pedestrian, Alpine village is located in the heart of the Swiss alps perched high on the edge of a cliff and embraced by Mother Nature herself, and one of the last car-free villages in Switzerland. It is accessible only with the Schilthorn-cableway or by foot. On icy winter nights, while the snow crunches softly under your feet, the stars are so close you could practically touch them. After a full day on the ski slopes or an impressive hike through the silent winter wonderland, you’re in the mood for a warm apple cider or spiced wine. Let yourself be enchanted by the native landscape, while skiing or hiking in the quiet winterworld. In summer the strenuous hike to the top of the Schilthorn is rewarded with an incomparable 360°- panorama view. See the ibex, chamois, and groundhogs in their natural environment. Discover forays of wild flowers like gentian and edelweiss. Travelling by car: Take the highway Bern, Thun, Interlaken, then direction Wilderswil, Lauterbrunnen and Stechelberg. There is a big parking-place at the base-terminal of the Schilthorn cableway (subject to charges). There are transportation trolleys, which are taking your luggage free of charge up to Gimmelwald. Travelling by public transports: Take the train to Interlaken Ost, here you change the train to Lauterbrunnen. -

3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 28

FAHRPLANJAHR 2020 3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 28. Oktober 2019 vom 4.4.–26.6. 61 65 65 67 71 71 83 85 Spiez ab 9 33 11 33 11 33 12 33 14 33 14 33 15 33 16 33 Interlaken West ab 9 52 11 53 11 53 12 52 14 53 14 53 15 53 16 52 Interlaken Ost (See) 10 07 12 07 12 07 13 07 15 07 15 07 16 10 17 30 Bönigen 10 25 12 25 12 25 13 25 15 25 15 25 Ringgenberg (See) 12 33 12 33 13 33 15 33 15 33 Niederried (See) 13 43 Iseltwald (See) 10 45 12 51 12 51 13 51 15 51 15 51 16 42 18 02 Iseltwald (See) 10 46 12 52 12 52 13 52 15 52 15 52 Oberried am Brienzersee (See) 10 56 Giessbach See 11 09 13 09 13 09 14 09 16 09 16 09 Brienz (See) 11 20 13 20 13 20 14 20 16 20 16 20 Meiringen an 11 35 13 35 13 35 14 35 16 35 16 35 Planalp an 12 15 14 30 14 27 15 27 17 03 14 30 Brienzer Rothorn an 12 45 14 57 15 57 17 31 3470 Brienz - Interlaken (Brienzersee) Stand: 28. Oktober 2019 vom 4.4.–26.6. 62 66 66 68 84 72 72 86 Brienzer Rothorn ab 12 20 13 28 15 28 Planalp ab 10 45 12 58 13 00 14 02 16 02 13 00 Meiringen ab 11 22 13 22 13 22 14 22 16 22 16 22 Brienz (See) 11 40 13 40 13 40 14 40 16 40 16 40 Giessbach See 11 51 13 51 13 51 14 51 16 51 16 51 Oberried am Brienzersee (See) 15 06 Iseltwald (See) 12 07 14 07 14 07 15 16 17 07 17 07 Iseltwald (See) 12 08 14 08 14 08 15 17 16 44 17 08 17 08 18 04 Niederried (See) 12 17 Ringgenberg (See) 12 28 14 28 14 28 17 28 17 28 Bönigen 12 35 14 35 14 35 15 35 17 35 17 35 Interlaken Ost (See) 12 53 14 53 14 53 15 53 17 18 17 53 17 53 18 38 Interlaken West an 13 03 15 03 15 03 16 03 17 32 18 03 18 03 19 03 Spiez an 13 21 15 21 15 21 16 21 17 50 18 21 18 21 19 21 1 / 5 FAHRPLANJAHR 2020 3470 Interlaken - Brienz (Brienzersee) Stand: 28. -

The 1996 AD Delta Collapse and Large Turbidite in Lake Brienz ⁎ Stéphanie Girardclos A, , Oliver T

Marine Geology 241 (2007) 137–154 www.elsevier.com/locate/margeo The 1996 AD delta collapse and large turbidite in Lake Brienz ⁎ Stéphanie Girardclos a, , Oliver T. Schmidt b, Mike Sturm b, Daniel Ariztegui c, André Pugin c,1, Flavio S. Anselmetti a a Geological Institute-ETH Zurich, Universitätsstr. 16, CH-8092 Zürich, Switzerland b EAWAG, Überlandstrasse 133, CH-8600 Dübendorf, Switzerland c Section of Earth Sciences, Université de Genève, 13 rue des Maraîchers, CH-1205 Geneva, Switzerland Received 13 July 2006; received in revised form 15 March 2007; accepted 22 March 2007 Abstract In spring 1996 AD, the occurrence of a large mass-transport was detected by a series of events, which happened in Lake Brienz, Switzerland: turbidity increase and oxygen depletion in deep waters, release of an old corpse into surface waters and occurrence of a small tsunami-like wave. This mass-transport generated a large turbidite deposit, which is studied here by combining high- resolution seismic and sedimentary cores. This turbidite deposit correlates to a prominent onlapping unit in the seismic record. Attaining a maximum of 90 cm in thickness, it is longitudinally graded and thins out towards the end of the lake basin. Thickness distribution map shows that the turbidite extends over ∼8.5 km2 and has a total volume of 2.72⁎106 m3, which amounts to ∼8.7 yr of the lake's annual sediment input. It consists of normally graded sand to silt-sized sediment containing clasts of hemipelagic sediments, topped by a thin, white, clay-sized layer. The source area, the exact dating and the possible trigger of this turbidite deposit, as well as its flow mechanism and ecological impact are presented along with environmental data (river inflow, wind and lake-level measurements). -

Wo Patienten Auch Gäste Sind

Michel Gruppe AG Wo Patienten auch Gäste sind Das Kurhaus Mon Repos in Ringgenberg ermöglicht Menschen mit Nierenkrankheiten unbe- schwerte Erholung. Auch wer nach einem Spitalaufenthalt noch etwas Zeit, Erholung und Ruhe benötigt, liegt damit im Kurhaus direkt am Brienzersee genau richtig. Diabetes (Zuckerkrankheit) zerstörte im Laufe der Jahre die Nierengefässe von Andreas W.*, 48. Überschüssiges Wasser sammelte sich in seinem Körper an, nur noch kurze Strecken konnte er gehen – dann war plötzlich Schluss: Andreas W. musste schleunigst ins Spital an die Hämodialyse (Blutwäsche). Dort wurde das nach- geholt, was seine Nieren nicht mehr konnten: das Blut reinigen und überflüssiges Wasser ausscheiden. Drei- mal in der Woche ist das jetzt nötig, wird er für vier Stunden im Spital ans Dialysegerät angeschlossen. «Ich habe mein Leben auf die Dialyse ausgerichtet. Das hält mich aber nicht davon ab, in die Ferien zu fahren», sagt er. Normales Leben führen And- Wir haben Zeit reas W. ist kein Einzelfall: Auch für unsere Ferien- Nierenkranke wollen ein nor- males Leben führen, reisen und gäste und für ihre mobil sein. Manche von ihnen ganz persönliche verbringen im Sommer und im Betreuung. Winter Ferien im Kurhaus Mon Repos in Ringgenberg; erhalten in der modernen Dialyseabtei- lung des nahe gelegenen Spitals Interlaken die benö- tigte Blutwäsche; sind durch engagierte und motivierte Gesundheitsfachleute bestens betreut – daneben aber einer Klinik benötigen. «Wer zum Beispiel einen Kno- ganz normale Feriengäste. «Die Umgebung ist wunder- chenbruch erlitten hatte oder schwer erkrankte, des- schön, die ganze Anlage auch für gehbehinderte Gäste halb ins Spital musste, dort operiert und behandelt Website Kurhaus Mon Repos ideal. -

Dorfchronik Niederried Bei Interlaken

"Nidirriet", Niederried, wird kurz vor dem 15. April 1303 erstmals urkundlich erwähnt. Doch belegen einige wichtige Funde, dass bereits viel früher Menschen auf dem heutigen Gemeindegebiet gelebt haben. Somit beginnt die Chronik mit der Zeit dieser Funde. An- schliessend finden sich diverseste geschichtliche Themen aus Europa, der Eidgenossen- schaft, des Herrschaftsgebietes Bern und der Region, welche die Entstehung der heutigen Gemeindeform mit prägten oder zumindest beeinflussten. In all dies eingebettet sind ältere und neuere Be- und Gegebenheiten aus unserem Dorf. So ist es möglich, je nach Lust und Laune unser Gemeindegebiet zusammen mit seinen Einwohnern im Umfeld der Frühgeschichte, dann das Dorf Nidirriet in der Zeit seiner erst- maligen Benennung "56 Jahre vor 1303" (!), weiter die Bäuert Underried und später Nie- derried auf dem langen Weg hin zur Gegenwart kennenzulernen. ~ 4300 bis 1800 v. Chr. "Neolithikum" oder "die Jungsteinzeit" 1913 wurde beim Bahnbau westlich vom Weiler Ursisbalm in Niederried ein Hocker- grab aus dem Neolithikum gefunden. (Lage 637010 / 173675 / 584; unter dem nördli- chen der zwei Felsvorsprünge.) Das Grab aus 'Goldswilplatten' mit 1 m Länge und 0.4 m Breite enthielt ein Skelett einer 20 bis 25-jährigen Frau, den Kopf nach SW ge- richtet. 1924 wurde der Schädel von Prof. O. Schlaginhaufen als der niedrigsten bis dahin bekannten Variante der schweizeri- schen Neolithikerkapazität zugeordnet (kleinwüchsig, vergleichbar Pygmäen) und ist demzufolge um die 6'000 Jahre alt. Ausserhalb des Grabes im Nordosten la- gen wirr durcheinander Knochenüberreste zweier 7- bis 14-jähriger Kinder und eine Platte mit Asche. Vmtl. waren dies Spuren vom bereits damals üblichen Totenbrand. Weitere vier Gräber, "in nächster Nähe", wurden ohne Ausgrabung weggesprengt. -

[email protected] Internet

Gemeindeverwaltung Wilderswil Gewerbeweg 1 3812 Wilderswil Telefon: 033 826 01 40 E-Mail: [email protected] Internet: www.wilderswil.ch Öffnungszeiten Montag 08.00 – 11.30 und 14.00 – 18.00 Uhr Dienstag bis Freitag 08.00 – 11.30 und 14.00 – 17.00 Uhr Beauftragte für Altersfragen Präsidentin Kultur- und Sozialkommission Wilderswil Gertrud Schmied 033 823 11 71 Wydistrasse 1, 3812 Wilderswil [email protected] Frauenverein Wilderswil Präsidentin: Susanne Balmer-Magistretti 033 822 04 92 www.frauenverein-wilderswil.ch E-Mail: [email protected] • Dorfkafi (Kaffee, Tee, div. Mineral, Kuchen): Aufenthaltsraum Alterswohnungen, Schulgässli 56 jeweils am letzten Mittwoch im Monat 14.00 – 17.00 Uhr • Spielabende, Weihnachtsbasar, Osterbasar, Flohmärit etc. • Brockenstube, Schulgässli 4, Claudia Schrei 033 823 50 66 Ref. Pfarramt Pfarrhaus Gsteig 033 822 27 15 • Altersnachmittage • Ausflüge • Wanderungen • Offenes Frühstück • Bibelabende 033 823 41 61 Friedhofverwaltung Gsteig Interlaken Niedermatte 115b, 3813 Saxeten 033 821 27 07 E-Mail: [email protected] Friedhofgärtnerei 033 822 24 39 Gesundheitsturnen Frauengruppe Turnhalle Wilderswil Mittwoch 20.15 – 21.30 Uhr Leitung: Bettina Zurbuchen 033 823 54 03 Alterswohnungen Schulgässli 56, 3812 Wilderswil 033 823 15 75 www.alterswohnungen-wilderswil.ch E-Mail: [email protected] Haus Eiche Wohnen mit Pflege Schulgässli 51a, 3812 Wilderswil 033 845 85 20 www.seeburg.ch E-Mail: [email protected] Altersheim Sunnsyta Kappelistrasse, 3852 Ringgenberg 033 826 16 86 www.sunnsyta.ch E-Mail: [email protected] Spitex Interlaken und Umgebung 033 826 50 60 Untere Gasse 2, 3800 Unterseen www.spitexinterlaken.ch E-Mail: [email protected] Mahlzeitendienst der Spitex 033 826 50 60 Täglich wird eine warme Mahlzeit nach Hause geliefert. -

311 Interlaken - Lauterbrunnen - Wengen - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch Stand: 20

FAHRPLANJAHR 2021 311 Interlaken - Lauterbrunnen - Wengen - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch Stand: 20. Mai 2021 vom 13.12.–21.5. R R R R R R R 135 137 139 141 143 145 147 BOB BOB BOB BOB BOB BOB BOB Interlaken Ost 06 05 06 35 07 05 07 35 08 05 08 35 09 05 Wilderswil 06 10 06 40 07 10 07 40 08 10 08 40 09 10 Zweilütschinen 06 16 06 46 07 16 07 46 08 16 08 46 09 16 Lauterbrunnen 06 25 06 55 07 25 07 55 08 25 08 55 09 25 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 WAB WAB WAB WAB WAB WAB WAB WAB WAB WAB Lauterbrunnen 04 48 05 24 06 07 06 37 07 07 07 37 08 07 08 37 09 07 09 37 Wengwald 04 56 05 32 06 15 06 45 07 15 07 45 08 15 08 45 09 15 09 45 Wengen 04 59 05 35 06 19 06 49 07 19 07 49 08 19 08 49 09 19 09 49 Wengen 08 24 08 54 09 24 09 54 Allmend 08 29 08 59 09 29 09 59 Wengernalp 08 40 09 10 09 40 10 10 Kleine Scheidegg 08 49 09 19 09 49 10 19 543 547 JB JB Kleine Scheidegg 09 27 10 27 Eigergletscher 09 32 10 32 1543 JB Eigergletscher 09 45 Jungfraujoch 10 11 R R R R R R R 149 151 153 155 157 159 161 BOB BOB BOB BOB BOB BOB BOB Interlaken Ost 09 35 10 05 10 35 11 05 11 35 12 05 12 35 Wilderswil 09 40 10 10 10 40 11 10 11 40 12 10 12 40 Zweilütschinen 09 46 10 16 10 46 11 16 11 46 12 16 12 46 Lauterbrunnen 09 55 10 25 10 55 11 25 11 55 12 25 12 55 349 351 353 355 357 359 361 WAB WAB WAB WAB WAB WAB WAB Lauterbrunnen 10 07 10 37 11 07 11 37 12 07 12 37 12 59 Wengwald 10 15 10 45 11 15 11 45 12 15 12 45 13 07 Wengen 10 19 10 49 11 19 11 49 12 19 12 49 13 10 Wengen 10 24 10 54 11 24 11 54 12 24 12 54 Allmend 10 29 10 59 11 29 11 59 12 29 12 59 Wengernalp 10 40 11 10 11 40 12 10 12 40 13 10 Kleine Scheidegg 10 49 11 19 11 49 12 19 12 49 13 19 551 555 559 JB JB JB Kleine Scheidegg 11 27 12 27 13 27 Eigergletscher 11 32 12 32 13 32 1547 1551 1555 1559 JB JB JB JB Eigergletscher 10 45 11 45 12 45 13 45 Jungfraujoch 11 11 12 11 13 11 14 11 1 / 17 FAHRPLANJAHR 2021 311 Interlaken - Lauterbrunnen - Wengen - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch Stand: 20. -

Vergünstigungen Gästekarte Region Interlaken 2020

Willkommen in der Ferienregion Interlaken gästekarte/visitor’s card Habkern Die Gästekarte Interlaken, Beatenberg und Habkern erhältst du name zimmer vorname room gästekarte/visitor’s card gültig von bis als Gast in der Ferienregion Interlaken kostenfrei von deinem valid from until hotel/hostel/apartment/camping 2. klasse (2.)(tk)(v) Schweiz · Switzerland · Suisse + unterschrift erwachsen/adult stempel stempel + unterschrift Beherberger. Mit der Gästekarte kannst du von zahlreichen Ver- kind/child 6 –16 name zimmer vorname room Nr. 18-0001 gästekarte/visitor’s card gültig von bis (2.)(tk)(v)(12) valid from until günstigungen profitieren. Die Karte ist nicht übertragbar und hotel/hostel/apartment/camping Interlaken matten, unterseen, wilderswil, saxeten, gsteigwiler, bönigen, iseltwald, ringgenberg, goldswil, niederried erwachsene/adult stempel + unterschrift Vergünstigungen Gästekarte nur während der Aufenthaltszeit gültig. kinder/children 6 –16 name zimmer kinder/children 0–5 vorname room nr. 11-000000 gültig von bis valid from until hotel/hostel/apartment/camping 2. klasse + unterschrift Welcome to the Holiday Region Interlaken erwachsen/adult stempel Visitor’s Card reductions kind/child 6 –16 You will obtain the visitor’s card Interlaken, Beatenberg and Ermässigungen / Reductions NR. 20-0000000 Habkern free of charge while staying in our region from your Änderungen vorbehalten / Subject to change host. With the visitor’s card you can profit of numerous dis- interlaken | matten | unterseen | wilderswil saxeten | gsteigwiler | bönigen -

Wegweiser Für Seniorinnen Und Senioren

Wegweiser für Seniorinnen und Senioren BÖNIGEN MATTEN GSTEIGWILER RINGGENBERG GÜNDLISCHWAND UNTERSEEN INTERLAKEN WILDERSWIL 117 oder 112 Polizei 118 oder 112 Feuerwehr 1414 Rega 033 356 82 01 Kantonspolizei Posten Interlaken 143 Die Dargebotene Hand (seelische Krisen) 145 Vergiftungsnotfälle „Tox Zentrum“ Zürich 144 Sanitätsnotruf (Rettungswagen) Zahnärztlicher Notfalldienst und diensthabende Apotheke (Ersichtlich im Anzeiger Interlaken auf Seite 2) 2 Name: Dr. .................................. Adresse: ........................................ Telefon: 033 ................................. _____________________________________________________ Ärztlicher Notfalldienst Region Interlaken Notfallnummer 0900 576 747 (HANI) (CHF 1.98/Min vom Festnetz) Hausarztnotfall Region Interlaken (HANI) Spital Interlaken, Haus E (Ambulatorium), Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen Internet: www.han-i.ch E-Mail: [email protected] Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 18.00-21.00 Uhr Samstag von 12.00 - 21.00 Uhr Sonntag von 12.00 - 20.00 Uhr Bitte beachten Sie auch die Informationen im Anzeiger Interlaken unter „Notfalldienste“ (Seite 2) Wenn Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt nicht erreichen und ausserhalb den Öffnungszeiten des HANI, können Sie auch den Spitalnotfall aufsuchen. 3 Foto: Herbert Steiner, Ringgenberg 4 Alt zu sein ist ein herrlich Ding, wenn man nicht verlernt hat, was anfangen heisst. (Martin Buber 1878-1965) Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger Wir freuen uns, Ihnen die 3. Auflage des Wegweisers für Seniorinnen und Senioren zu überreichen, welche die Koordinationskommission der Region Interlaken für Altersfragen im Auftrag der Gemeinden Bönigen, Gsteigwiler, Gündlischwand, Interlaken, Matten, Ringgenberg, Unterseen und Wilderswil auf den neuesten Stand gebracht hat. Sie finden in der Broschüre ein breites Spektrum von Informationen, die Ihnen und Ihren Angehörigen bei der Orientierung im dritten Lebensabschnitt behilflich sein können. Es sind altbekannte und neue, bewährte Hinweise zur Erhaltung und Verbesserung Ihrer Lebensqualität. -

Walking Holiday in the Bernese Oberland.Indd

Walking holidays in Europe Walking holiday in the Bernese Oberland www.expressionsholidays.co.uk 01392 441250 WALKING HOLIDAYS IN EUROPE Walking holiday in the Bernese Oberland 7 NIGHTS / 8 DAYS HIGHLIGHTS • Four self-guided walking itineraries • The Panorama Trail • The Eiger Trail • Firstbahn gondola • One 4-course dinner at your hotel • Bernese Oberland regional pass • Special discount on Jungfraujoch ticket to Top of Europe Bernese Oberland This seven-night self-guided walking holiday will inspire any trekking enthusiast looking to combine stunning alpine scenery with luxurious accommodation. The mountains of the Bernese Oberland are famous around the world and count several iconic peaks amongst them such as the Eiger, the Monch and the Jungfrau. This summertime walking holiday for individuals includes itineraries which explore the area via a variety of trails, promising magnifi cent views of sparkling lakes, rocky ridges, mighty glaciers and soaring peaks around every corner. Return to your luxury hotel each evening to indulge in delicious local cuisine and relax in the hotel’s spa. HOTEL INCLUDED WHAT’S INCLUDED THE JOURNEY AND HOW YOU GET Romantik Hotel Schweizerhof, Grindelwald • Scheduled fl ights with British Airways from THERE 5 star (4 star options are available in London to Zurich return, economy There are fl ights with British Airways neighbouring Wengen) • Return rail travel from Zurich airport to from London Heathrow to Zurich several Grindelwald, standard class times a day. From here there are regular PRICES • 7 nights’ bed and breakfast in a comfort hourly services via Bern and Interlaken to From £3,025 per person including air and double room at the Romantik Hotel Grindelwald.