Regionaler Richtplan

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Benkener Gemeinde-Agenda 2021

Benkener Gemeinde-Agenda 2021 Liebe Benkenerinnen und Benkener Es freut uns, Ihnen heute die Benkener Gemeinde-Agenda 2021 abgeben zu dürfen. Sie umfasst -Veranstaltungskalender -wichtige Adressen -Anmeldetalon für den Häckseldienst -Bestellschein für Brennholz und Deck- und Kranzreisig -Abfallmerkblatt. Wir hoffen, dass sie für Sie eine praktische und nützliche Hilfe im ganzen Jahr sein wird. Behörde und Gemeindeverwaltung von Benken Benkener Gemeinde-Agenda 2021 Weihnachtsferien 19.12.2020 – 03.01.2021 Januar 1. Freitag Neujahr Woche 53 2. Samstag 3. Sonntag 4. Montag Woche 1 5. Dienstag Seniorenwanderung 6. Mittwoch 7. Donnerstag Volksmusik-Stubete, Rest. Baumgarten, ab 18:30 Uhr 8. Freitag Kehrichtabfuhr 9. Samstag 10. Sonntag 11. Montag Woche 2 12. Dienstag 13. Mittwoch 14. Donnerstag Mittagstreff, Rest. Baumgarten (Frauenverein) Mütter- und Väterberatung 15. Freitag Kehrichtabfuhr 16. Samstag 17. Sonntag 18. Montag Woche 3 19. Dienstag 20. Mittwoch 21. Donnerstag Redaktionsschluss Mitteilungsblatt 22. Freitag Kehrichtabfuhr 23. Samstag 24. Sonntag Open Sunday (Schule) 25. Montag Woche 4 26. Dienstag 27. Mittwoch Wintertagung, Rest. Baumgarten, 19:00 Uhr (Weinbauverein) 28. Donnerstag Frauenkafi, Rest. Baumgarten (Frauenverein) Mütter- und Väterberatung 29. Freitag Kehrichtabfuhr 30. Samstag Elektroschrottsammlung, 9:00 – 12:00 Uhr, Sammelstelle A4 31. Sonntag 2 Benkener Gemeinde-Agenda 2021 Sportferien 27.02.2021 - 14.03.2021 Februar 1. Montag Woche 5 2. Dienstag Seniorenwanderung 3. Mittwoch 4. Donnerstag Volksmusik-Stubete, Rest. Baumgarten, ab 18:30 Uhr 5. Freitag Kehrichtabfuhr GV, Rest. Baumgarten (MSV) 6. Samstag Skiweekend (FTV) 7. Sonntag Skiweekend (FTV) 8. Montag Woche 6 9. Dienstag 10. Mittwoch GV, Rest. Baumgarten (Trachtengruppe Cholfirst) 11. Donnerstag Mittagstreff, Rest. Baumgarten (Frauenverein) Mütter- und Väterberatung 12. -

Unsere Gemeinde!

30. Jahrgang • Nummer 22 • 6. November 2009 8245 Feuerthalen GZA Serie Feuerthalen – unsere Gemeinde! Sind Sie mit Ihrer Wohngemeinde zufrieden oder stört Sie etwas? Haben Sie Vorschläge oder Wünsche, wie das Gemeindebild aufgewertet werden könnte? Möchten Sie schon lange ein schönes Erlebnis, das unsere Gemeinde betrifft, weitererzählen? Brennen Sie darauf, jemandem Danke zu sagen für eine gute Tat? Der Feuerthaler Anzeiger bietet Ihnen ab heute, während den nächsten Ausgaben, diese Möglichkeit. ga. Alle, die schon länger am Der Feuerthaler Anzeiger schlussendlich von der Serie liche oder beleidigende Stel- gleichen Ort wohnen, beginnen startet heute eine Serie, in profitieren könnte und ein lungnahmen zu mildern, leicht Dinge zu akzeptieren, über wel- welcher auch einmal Dampf paar Anregungen mit wenigen abzuändern oder in «harten che sie sich vorher stündlich abgelassen werden kann, wo Mitteln umgesetzt werden Fällen» gar nicht erscheinen zu oder täglich aufgeregt haben. es aber auch genug Platz gibt könnten. lassen. Mit der Zeit schickt man sich in für Lob und Wertschätzung. Die Redaktion sammelt Ihre Bitte mailen Sie uns Ihren Situationen, macht ab und zu Die Plattform ist sicher nicht Beiträge und wird sie – je nach Artikel an die Adresse info@ noch die Faust im Sack und ak- dazu gedacht, jemandem end- Grösse und Anzahl – in den feuerthaleranzeiger.ch oder zeptiert, was nicht zu ändern ist. lich einmal eins auswischen zu nächsten Ausgaben erscheinen werfen Sie Ihren Bericht in Einige Zeit danach wird man können. Vielmehr sollten lassen. Um den Ton und den den Briefkasten bei der Dru- «blind», denn man sieht die eventuelle Kritiken als Anre- Respekt zu wahren, nimmt ckerei Landolt AG mit der Missstände nicht mehr, man hat gung dienen. -

Nr. 212 Ausgabe Februar 2021, Nr. 226 Ausgabe Februar

Ausgabe August 2017, Ausgabe August 2017, Nr. 212 Nr. 212 Ausgabe Februar 2021, Nr. 226 Ausgabe Februar 2021, Nr. 226 Gemeinde Rubriken Liebe Ossingerinnen, liebe Ossinger Gemeinde Riesige Schneemassen erfreuten uns einige Tage. Die Räumungsarbeiten erfor- Information GR / Verwaltung 3 derten viel Zeit. Einen herzlichen Dank an das Team der Schneeräumungsequipe. Wasserstatistik 6 Wie Sie auf dem Bild unten sehen, gab es kurzfristig sogar eine «Ossinger Loipe» Sonderabfall 7 Leider hat uns die Pandemie nach wie vor im Griff. Wie schon in den letzten Energiestadt Ausgaben bitten wir Sie wieder bei geplanten Anlässen vorher kurz nachzufra- Richtig heizen 8 gen, ob diese auch stattfinden. Es muss unter Umständen mit Absagen oder mit Änderungen gerechnet werden. Schulen in Ossingen Kindergartenanmeldung 9 Neues Mitglied Sekundarschule 9 Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Frühling Carmen Kromer Sport Schiesskalender 10 JUSPO 10 Allgemeines Treffpunkt Frau 11 Adventsfenster 12 Infos der Bibliothek 14 Anzeigen/Gratulationen Agenda Die Ossinger Loipe - gestampft und fotografiert von Stefan Rothenberger, Mitte Januar 2021. Impressum Termine Wydeblatt 2021 Redaktion/ Layout Carmen Kromer, Hausen 20, Redaktionsschluss Erscheinungsdatum [email protected] Tel. 078 788 67 03 10. Mai 2021 Ende Mai 2021 10. August 2021 Ende August 2021 Druck Witzig Druck AG 10. November 2021 Ende November 2021 8460 Marthalen 2 Wydeblatt / Februar 2021 / Nr. 226 Gemeinde Gemeinde Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes vom 11.11.2020 – 02.02.2021 Rubriken Liebe Ossingerinnen, liebe Ossinger ENERGIE dem naturemade star-Fonds der EZW In der Berichtsperiode hat der Ge- Gemeinde Riesige Schneemassen erfreuten uns einige Tage. Die Räumungsarbeiten erfor- Auftragsvergabe externe Betreuung gedeckt. meinderat nachstehende Baubewilli- Information GR / Verwaltung 3 derten viel Zeit. -

Kurze, Aber Prägnante Ansprache Des Gemeindepräsidenten Nach Feuerthaler Tradition Wurde Zum Bundes-Zmorge Eingeladen

28. Jahrgang • Nummer 16 • 10. August 2007 Bundes-Zmorge vom 1. August Kurze, aber prägnante Ansprache des Gemeindepräsidenten Nach Feuerthaler Tradition wurde zum Bundes-Zmorge eingeladen. Dieses Feuerthalen AZA 8245 Jahr lag die Organisation in den geschickten Händen des Damenturnvereins. Werner Künzle: Aufruf an alle. ga. Wer nicht in den Ferien war menschen abhanden gekom- Unterstrichen wur - und den Feiertag nicht auf dem men? Wo bleiben Empathie, den die Worte des Rütli verbringen konnte, such - Nachbarschaftshilfe, Rücksicht - Gemeindepräsiden- te Kontakt und Verbundenheit nahme? Ist es anständig, den ten durch die frische Tat eines zu den Feuerthalern auf dem Rauch der Zigarette dem Diebes, der in der Nacht zum Schulhausareal Stumpenboden. Nächstsitzenden in das Gesicht 1. August dem Damenturnver- Die Plätze waren gut besetzt, zu blasen? Ist es cool, mor - ein die Feuerthaler Fahne ge- die Springer liefen zwischen gens um 4.00 Uhr auf dem stohlen hat. Unglaublich und Küche und Buffet hin und her, Coop-Parkplatz mit dem Auto unvorstellbar ist diese Entwen- um die leeren Platten wieder Schleuderkurse nachzuahmen? dung, denn an der Flagge hän- aufzufüllen, und der heisse Kaf- Ist es trendy, sich von Abfäl - gen Emotionen und Erinnerun- fee wurde plötzlich zur Mangel- len zu befreien, die ein ande - gen. Wir bitten den Dieb, sich ware, was sich sofort in einer rer nachher zusammennehmen zu entschuldigen und das Die- längeren Kolonne bemerkbar muss? besgut wieder zurückzubrin- machte. Etwas Heisses im Was früher in der kleinsten gen. Wir bitten die Bevölke- Bauch tat jedem gut, denn der Zelle des Staates, in der Familie, rung um ihre Mithilfe, denn Wind blies zügig und die Son - gelernt und praktiziert wurde, wenn heute in Nachbars Gar- ne wanderte langsamer als er- müssen heute Staat und Schule ten auf einmal eine Feuerthaler wünscht in die Höhe. -

Mitteilungsblatt Der Gemeinde Berg Am Irchel, 281.Ausgabe, Jan.2021

Mitteilungsblatt der Gemeinde Berg am Irchel, 281.Ausgabe, Jan.2021 2 Inhalt Herzliche Gratulation / Einwohnerstatistik 3 Aus dem Gemeinderat 4-8 Aus der Verwaltung 8-11 Anzeige 12 - 13 Alea`s best - Back-Empfehlung aus Gräslikon 14 - 15 Bibliothek 16 - 18 Musikverein 19 - 21 Aus derIndividuelle Verwaltung 22 - 23 Nachruf Gottfried Fehr 24 - 28 Alterswohnheim Flaachtal 29 Pro SenectutePrämien 30 Anzeige 31 Kirchgemeinde 32-34 Impressumverbilligung (IPV) 35 Individuelle Prämienverbilligung (IPV) Wir informieren Sie über die wichtigen Neuerungen unter: www.svazurich.ch/ipv Neuerungen für das Jahr 2021 Wer im Kanton Zürich wohnt und in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen lebt, hat Anspruch auf eine individuelle Prämienverbilligung (IPV). Ab 2021Individuelle gilt im Kanton Zürich ein neues Gesetz. Prämien Bildnachweisverbilligung Titelseite: oh , 29.Dezember 2020 (IPV) Neuerungen für das Jahr 2021 Wer im Kanton Zürich wohnt und in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen lebt, hat Anspruch auf eine individuelle Prämienverbilligung (IPV). Ab 2021 gilt im Kanton Zürich ein neues Gesetz. Herzliche Gratulation 3 Geburtstage über 80 Montero Jesus 13. Januar 2021 zu seinem 87. Klara Müller 5. Februar 2021 zu ihrem 86. Waltraud Neumeister 26. Februar 2021 zu ihrem 85. Ruth Hedwig Kramer 9. März 2021 zu ihrem 81. Irene Hildegard Fehr 19. März 2021 zu ihrem 90. Einwohnerstatistik per 31.12.2020 1.Januar 2020: 569 Einwohner 516 Schweizer / 53 Ausländer 31.Dezember 2020: 595 Einwohner 533 Schweizer / 62 Ausländer 4 Aus dem Gemeinderat Grusswort des Gemeinde- sollen, musste es dann aber ge- präsidenten zum Jahreswechsel rade so speziell werden? Dass sich unser Leben derart verändert, hätten wir sicherlich nicht für mög- lich gehalten. -

Ausgabe März 2020, Nr. 222

Ausgabe August 2017, Nr. 212 Ausgabe März 2020, Nr. 222 Gemeinde Rubriken Liebe Ossingerinnen, liebe Ossinger Gemeinde Anfang Februar war bereits wieder Zeit für die Holzgant 2020. Wir erhiel- Rückblick Gemeinderat 2019 3 ten vielen interessanten Informationen von unserem Förster Simon Eriks- Information GR / Verwaltung 5 son. Auch haben wir eindrücklich gesehen, wie unser Wald nach den Kä- Elektronische Baugesuche 7 fer- und Sturmschäden aussieht. Der Biber 8 Als nächstes findet die Kinderfasnacht statt. Sportlich geht es im April und Trinkwasserqualität 9 Mai weiter. Dann finden der Ozzo 5 Kampf und die Jugendsporttage statt. Energiestadt Ich wünsche Ihnen einen schönen Frühling Elektronische Geräte 10 SOLKO News 11 Carmen Kromer Sport Jugendschiessen 11 Schiesskalender 12 JUSPO 13 Ozzo 5-Kampf 13 Schulen in Ossingen Dies und das aus der SOT 14 Wildbienenprojekt 15 Allgemeines Treffpunkt Frau 16 Infos der Kirchgemeinde 17 Anzeigen/Gratulationen Agenda Weihnachtsessen im Jugendtreff Termine Wydeblatt 2020 Redaktionsschluss Erscheinungsdatum 10. Mai 2020 Ende Mai 2020 10. August 2020 Ende August 2020 10. November 2020 Ende November 2020 Impressum Druck Redaktion/ Layout Druckerei Zimmermann, Carmen Kromer, Hausen 20, Andelfingen [email protected] Tel. 078 788 67 03 2 Wydeblatt / März 2020 / Nr. 222 Gemeinde Gemeinde Jahresrückblick 2019 des Gemeinderates Rubriken Liebe Ossingerinnen, liebe Ossinger Wie jedes Jahr, gibt das genehmigte Strassenbeleuchtung. Bis auf den aktiv in die Standortwahl der Anten- Gemeinde Anfang Februar war bereits wieder Zeit für die Holzgant 2020. Wir erhiel- Budget für die kommende Periode Deckbelag sind die Arbeiten abge- ne ein und will verhindern, dass im Rückblick Gemeinderat 2019 3 ten vielen interessanten Informationen von unserem Förster Simon Eriks- den grundsätzlichen Fahrplan des schlossen und die Qualität darf sich Zentrum oder Wohngebiet solche Information GR / Verwaltung 5 son. -

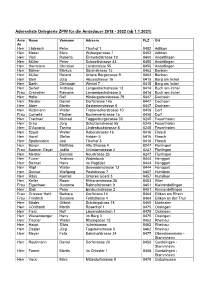

Adressliste Delegierte ZPW Für Die Amtsdauer 2006 – 2010

Adressliste Delegierte ZPW für die Amtsdauer 2018 - 2022 (ab 1.1.2021) Anre Name Vorname Adresse PLZ Ort de Herr Läderach Peter Thurhof 1 8452 Adlikon Herr Moser Marc Wybergstrasse 1 8452 Adlikon Herr Violi Roberto Eichwaldstrasse 19 8450 Andelfingen Herr Müller Peter Schwellistrasse 43 8450 Andelfingen Herr Herrmann Christian Landstrasse 55 8450 Andelfingen Herr Bührer Markus Sürchstrasse 13 8463 Benken Herr Müller Roland Untere Bergstrasse 9 8463 Benken Herr Bieri Jürg Abussstrasse 16 8415 Berg am Irchel Herr Barth Christoph Winkel 7 8415 Berg am Irchel Herr Seifert Andreas Langenbachstrasse 13 8414 Buch am Irchel Frau Orsingher Ramona Langenbachstrasse 5 8414 Buch am Irchel Herr Hofer Rolf Hindergartenstrasse 79 8447 Dachsen Herr Meister Daniel Dorfstrasse 14a 8447 Dachsen Herr Alder Martin Kastanienstrasse 8 8447 Dachsen Herr Rüttimann Walter Trottenackerstrasse 10 8458 Dorf Frau Cornelia Fischer Buchemerstrasse 1a 8458 Dorf Herr Trachsel Michael Toggenburgstrasse 30 8245 Feuerthalen Herr Grau Jürg Schützenstrasse 55 8245 Feuerthalen Herr D’Ascanio Tonino Lindenbuckstrasse 8 8245 Feuerthalen Herr Staub Walter Rebenstrasse 16 8416 Flaach Herr Horat Stefan Halden 5 8416 Flaach Herr Spaltenstein Joel Thurhof 3 8416 Flaach Herr Bürgin Matthias Alte Strasse 4 8247 Flurlingen Frau Bodmer-Geyer Joëlle Gründenstrasse 2 8247 Flurlingen Herr Meister Dominic Neustrasse 26 8247 Flurlingen Herr Furrer Andreas Widenbuck 8444 Henggart Herr Bichsel Hans Im Hagbüel 8444 Henggart Herr Wipf Walter Seewadelstrasse 13 8444 Henggart Herr Dunker Wolfgang -

Frühlingsgefühle Im Zentrum Kohlfirst Am 4

40. Jahrgang • Nummer 10 • 17. Mai 2019 8 2 4 5 G F e Z u e A r t h a l e n Frühlingsfest Frühlingsgefühle im Zentrum Kohlfirst Am 4. Mai hat im Zentrum Kohlfirst das Frühlingsfest stattgefunden. Geschäftsleiterin Ursula Leu und ihr Team organisierten für die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen einen schönen Nachmittag mit Aktivitäten, Musik und Verpflegung. Lucas Zollinger Wettertechnisch hat das vorletz - te Wochenende eher an den Herbst erinnert, als an den Früh - ling. Trotz den für im Mai ziem - lich tiefen Temperaturen, dem Wind und den gelegentlichen Niederschlägen, hat aber das Zentrum Kohlfirst am Samstag das Frühlingsfest durchgeführt. Unter dem Motto «Frühling ist dann, wenn die Seele wieder bunt denkt» haben Geschäfts - führerin Ursula Leu und ihr Team die Bewohnerinnen und Bewohner und deren zahlreich erschienenen Angehörigen von 14 bis 17 Uhr bewirtet. Attraktives Rahmenprogramm Für Spass und Unterhaltung war selbstverständlich gesorgt: Mitarbeitende und Freiwillige Egal ob Alt oder Jung: Bei der Schoko-Köpfli-Schleuder konnten alle ihre Präzision unter Beweis stellen. haben zahlreiche Marktstände mit Aktivitäten und Verpfle - lung. Für die Enkelinnen und fünf Minuten gekürzt werden. gelfrau Brigitte sorgten manch - gung betrieben. So gab es neben Enkel der Bewohner gab es eine In dicke Decken gepackt genos - mal abwechslungsweise, manch - dem klassischen Kuchenstand Spielecke mit Lego-Bauklötzen sen die Passagiere die Rund - mal gemeinsam mit schönen auch einen Saftstand mit frisch und Ballonen. Der Velo-Rik - fahrt aber nichtsdestotrotz. Für und unaufdringlichen Klängen zubereiteten Smoothies, eine scha-Service konnte leider nur musikalische Abwechslung in aus ihren Örgeli für eine ange - Tombola, ein Gewinnspiel mit betrieben werden, als es noch der vollgefüllten Cafeteria sorg - nehme Stimmung zwischen den einer Schätzfrage, eine Schoko- nicht geregnet hat. -

Berufsbesichtigungen Im Bezirk Andelfingen 20. Januar Bis 7. April 2021 Berufsbesichtigungen Januar - April 2021

Berufsbesichtigungen im Bezirk Andelfingen 20. Januar bis 7. April 2021 Berufsbesichtigungen Januar - April 2021 Lehrbetrieb email Anmeldung Sek- Bemer- Beruf Datum / Zeit Kontaktperson Telefon via / bis Stufen kungen Wibilea AG Telefon 10.03.2021 Automatiker*in EFZ Industrieplatz 052 674 02 22 so schnell A + B 14.00 - 16.00 8212 Neuhausen wie möglich Gnädinger Bäckerei- e-mail oder Konditorei-Café AG [email protected] Telefon individuelle Bäcker-Konditor- A + B max. 1 Thurtalstrasse 8 052 317 13 39 eine Woche Terminverein- Confiseur*in EFZ + C Person 8450 Andelfingen vorher barung Nils Gnädinger Nägeli & Co. Baugeschäft e-mail oder Alti Ruedelfingerstrass 22 [email protected] Telefon A + B 24.02.2021 max. 6 Baupraktiker*in EBA 8460 Marthalen 052 301 49 53 eine Woche + C 13.30 - 16.30 Personen Bruno Nägeli vorher Carrosserie Gehrig GmbH e-mail oder Carrosserielackierer*in Schaffhauserstrasse 66 [email protected] Telefon A + B 17.03.2021 max. 6 EFZ 8451 Kleinandelfingen 052 301 29 29 10 Tage + C 14.00 - 16.00 Personen Dani Peterhans vorher Carrosserie Gehrig GmbH e-mail oder Carrosseriespengler*in Schaffhauserstrasse 66 [email protected] Telefon A + B 17.03.2021 max. 6 EFZ 8451 Kleinandelfingen 052 301 29 29 10 Tage + C 14.00 - 16.00 Personen Dani Peterhans vorher Scherrer Gebäudehüllen 31.03.2021 AG e-mail 13.30 - 16.30 max. 5 Dachdecker*in EBA Seewadelstrasse 8a [email protected] 10 Tage B + C ----------------- Personen 8444 Henggart vorher 07.04.2021 Stefan Schneider 13.30 - 16.30 1 Berufsbesichtigungen Januar - April 2021 Lehrbetrieb email Anmeldung Sek- Bemer- Beruf Datum / Zeit Kontaktperson Telefon via / bis Stufen kungen Scherrer Gebäudehüllen 31.03.2021 AG e-mail 13.30 - 16.30 max. -

Bundesamt Für Strassen ASTRA Anwohnerinformation

Amtliches Publikationsorgan der Gemeinde Flurlingen und Publikationsorgan der Dorfvereine. Erscheint zwei Mal pro Monat und wird kostenlos in alle Haushaltungen verteilt. Nummer 18 Freitag, 18. September 2020 Politische Gemeinde Bundesamt für Strassen ASTRA Feuerwehr Ausseramt Anwohnerinformation Hauptübung 2020 Baustart Sicherheitsstollen Samstag, 26. September 2020 Tunnel Cholfirst Erleben Sie Ihre Feuerwehr in Aktion! Zur Erhöhung der Sicherheit im Cholfirsttunnel er- Anlässlich der diesjährigen Hauptübung werden wir stellt das Bundesamt für Strassen von 2020 bis 2024 demonstrieren, wie die Feuerwehr Ausseramt den viel- einen neuen Sicherheitsstollen. Die Bauarbeiten be- fältigen Herausforderungen in verschiedenen und rea- ginnen im September 2020 und dauern voraussichtlich litätsnah dargestellten Situationen begegnet. bis 2024. Vor dem Start des Tunnelvortriebs wird beim Die Hauptübung findet wie folgt statt: Schützenhaus Flurlingen ein Installationsplatz erstellt, Datum: Samstag, 26. September 2020 der als Umschlagplatz für Material, die Baustellenbü- Ort: in Flurlingen ros und als Standort für das Besucherzentrum dient. Treffpunkt: 14 Uhr Feuerwehrdepot Flurlingen oder Als erster baulicher Eingriff wird in diesem Bereich 13.30 Uhr Feuerwehrdepot Feuerthalen eine Baugrube erstellt, die als Zugang zum bergmän- nisch erstellten Hauptteil des Sicherheitsstollens Der Transport wird durch die Feuerwehr Ausseramt dient. Anfang 2021 beginnt der eigentliche Vortrieb des sichergestellt. Stollens. Die Arbeiten dauern rund drei Jahre. An- Wir laden die Bevölkerung der Verbandsgemeinden schliessend erfolgen der Innenausbau und die Installa- Flurlingen und Feuerthalen herzlich zu diesem Anlass tionen der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA). ein. Nutzen Sie die Gelegenheit und lassen Sie sich Die Kosten des Stollens liegen bei rund 30 Mio. Fran- zeigen wie Ihre Feuerwehr schwierige Situationen ken. meistert, um Ihre Sicherheit auch im Ernstfall gewähr- leisten zu können. -

Musterstatuten ZV Mit DV

Gemeinden Benken, Dachsen, Kleinandelfingen, Laufen-Uhwiesen, Marthalen, Trüllikon ZWECKVERBAND mit Delegiertenversammlung GRUPPENWASSERVERSORGUNG KOHLFIRST (GWK) vom November 2017 1. BESTAND UND ZWECK 4 Art. 1 Bestand 4 Art. 2 Zweck 4 Art. 3 Beitritt weiterer Gemeinden 4 2. ORGANISATION 4 2.1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 4 Art. 4 Organe 4 Art. 5 Amtsdauer 5 Art. 6 Zeichnungsberechtigung 5 Art. 7 Offenlegung der Interessenbindung 5 Art. 8 Publikation und Information 5 2.2. DIE STIMMBERECHTIGTEN DES ZWECKVERBANDS 6 2.2.1. Allgemeines 6 Art. 9 Stimmrecht 6 Art. 10 Verfahren 6 Art. 11 Zuständigkeit 6 2.2.2. Volksinitiative 6 Art. 12 Volksinitiative 6 2.2.3. Fakultatives Referendum 7 Art. 13 Beschlüsse der Delegiertenversammlung 7 Art. 14 Ausschluss des Referendums 7 2.3. DIE VERBANDSGEMEINDEN 7 Art. 15 Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Verbandsgemeinden 7 Art. 16 Beschlussfassung 8 2.4. DELEGIERTENVERSAMMLUNG 8 Art. 17 Zusammensetzung 8 Art. 18 Konstituierung 8 Art. 19 Kompetenzen 8 Art. 20 Vorsitz und Sekretariat 9 Art. 21 Einberufung 9 Art. 22 Beschlussfähigkeit und Stimmabgabe 10 Art. 23 Wahlen und Abstimmungen 10 Art. 24 Öffentlichkeit der Verhandlungen 10 Art. 25 Anfragerecht der Delegierten 10 2.5. VERBANDSVORSTAND 10 Art. 26 Zusammensetzung 10 Art. 27 Allgemeine Befugnisse 11 Art. 28 Finanzbefugnisse 11 Art. 29 Aufgabendelegation 12 Art. 30 Einberufung und Teilnahme 12 Art. 31 Beschlussfassung 12 2.6. DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 13 Art. 32 Zusammensetzung 13 Art. 33 Aufgaben 13 Art. 34 Beschlussfassung 13 Art. 35 Herausgabe von Unterlagen und Auskünfte 13 Art. 36 Prüfungsfristen 13 2.7. PRÜFSTELLE 14 Art. 37 Aufgaben der Prüfstelle 14 Art. 38 Einsetzung der Prüfstelle 14 3. -

Wylandlauf Andelfingen 2015 (3) C 14.8 Km Männer

Datum: 28.08.15 Wylandlauf Andelfingen 2015 Zeit: 15:49:01 Seite: 1 (3) C 14.8 km Männer M40 Rang Name und Vorname Jg Ortschaft Team Zeit zurück Grng ZüriLaufCup 1. Brod Carsten 1972 Konstanz TV Konstanz 49.00,1 ------ 5. 5'237 ( 5) 2. Wolf Etienne 1971 Gundetswil www.stopandgo.ch 51.24,0 2.23,9 12. 5'879 ( 6) 3. Bachmann Ivo 1975 Eschenbach SG SC Diemberg smrun 52.42,7 3.42,6 15. 4'656 ( 5) 4. Appolonio Andrea 1971 Baden 53.11,3 4.11,2 16. 1'841 ( 2) 5. Peter Peter 1966 Männedorf LC Meilen 53.26,3 4.26,2 17. 6'528 ( 7) 6. Oconnell Philip 1975 Horgen 54.46,1 5.46,0 25. 882 ( 1) 7. Völlm Christian 1975 Andelfingen OLG Schaffhausen 55.11,6 6.11,5 27. 873 ( 1) 8. Koller Stefan 1975 Sonnental LC Uzwil 55.18,5 6.18,4 28. 2'630 ( 3) 9. Oberli Thomas 1970 Rümlang Trigether 57.01,3 8.01,2 36. 4'314 ( 5) 10. Ehrat Patrick 1975 Merishausen DeFi Merishausen 57.14,2 8.14,1 37. 1'709 ( 2) 11. Dambach René 1969 Schöfflisdorf TV Oerlikon 57.22,0 8.21,9 38. 1'693 ( 2) 12. Diem Roland 1967 Winterthur LSV Winterthur 57.25,2 8.25,1 39. 2'538 ( 3) 13. Meier Sacha 1972 Flurlingen 58.12,8 9.12,7 43. 5'710 ( 7) 14. Marthaler Daniel 1967 Herdern Lauftreff Herdern 58.34,9 9.34,8 45. 804 ( 1) 15.