Histoire De NEVERS

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

SI D'énergie, D'équipement Et D'environnement De La Nièvre (SIEEEN) (Siren : 255801185)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 SI d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre (SIEEEN) (Siren : 255801185) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte ouvert Syndicat à la carte oui Commune siège Nevers Arrondissement Nevers Département Nièvre Interdépartemental non Date de création Date de création 30/12/1946 Date d'effet 30/12/1946 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Nombre de sièges dépend de la population Nom du président M. Guy HOURCABIE Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 7, place de la République - NEVERS Numéro et libellé dans la voie BP 42 Distribution spéciale Code postal - Ville 58027 NEVERS Téléphone 03 86 59 76 90 Fax 03 86 59 76 99 Courriel Site internet Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe Taxe sur l'électricité Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population 1/9 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population totale regroupée 284 248 Densité moyenne 28,28 Périmètres Nombre total de membres : 330 - Dont 309 communes membres : Dept Commune (N° SIREN) Population 58 Achun (215800012) 161 58 Alligny-Cosne (215800020) 904 58 Alligny-en-Morvan (215800038) 617 58 Alluy (215800046) 390 58 Amazy (215800053) 227 58 Anlezy (215800061) 249 58 Annay (215800079) 344 58 Anthien (215800087) 178 58 Arbourse (215800095) 128 58 Arleuf (215800103) 728 58 -

Titulaires De La Medaille De La Federation Francaise De Football

TITULAIRES DE LA MEDAILLE DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL Plaquette Fédérale Or 2012 M. J. Léger Plaquette Fédérale Argent 1998 M. J. Garnault 2001 M. B. Adam Plaquette Fédérale Bronze 1977 M. J. Garnault 1981 M. P. Robaldo 1989 M. M. Drin 1992 M. B. Adam 1994 M. Pelletier - M. Deynoux 1995 M. P. Robaldo - M. Méry 1996 M. Caillot 1997 M. G. Poughon 1998 M. J. Léger (au titre FFF) - M. J. Delaunay 1999 M. R. Bordet - M G. Blanchard 2000 M. C. Lamarche 2001 M. J. Fernandez 2003 M. H. Ferney - M. D. Niez 2004 Mme M.T. Petit - M. A. Jomier 2005 M. M. Leblanc - M. L. Drouhot - M. R. Rémy 2006 M. R. Franquemagne 2008 M. D. Vieillard 2009 M. G. Fassio 2010 M. M. Pautet - M. M. Martin 2011 M.B. Carré - M. R. Perrot 2012 M. A. Bidault – M. A. Lassus – M. A. Voisin 2013 M. R. Lambert Plaquette F. F. F. 2016 M. Dominique Fédérico – M.. Michel Gallot - M. Michel Nageotte – M. Bernard Pernot Médaille d’Or 1931 M. G. Béranger 1935 M. F. Bruyère 1954 M. A. Bégou - M. E. Chicanne 1958 M. G. Renaud 1961 M. R. Truchot 1967 M. P. Robaldo 1968 M. M. Drin 1970 M. R. Geousserant - M. G. Pradel 1971 M. R. Pinard - M. G. Carteron 1972 M. J. Gougeard 1973 M. J. Bugaud 1975 M. J. Garnault - M. G. Lerat 1977 M P. Montcharmont 1980 M. R. Marguier 1981 M. R. Marmonat - M. R. Souquet 1983 M. A. Janin - M. S. Danielewicz 1984 M. B. -

Sarl MICHAUD-ENCHERES NEVERS SAMEDI 13 AVRIL 2013

Société de Ventes Volontaires Sarl MICHAUD-ENCHERES Agrément n° 2002-368 Maitres F. et JM MICHAUD Commissaires-Priseurs associés 7 rue Saint Didier Tél: 03 86 61 28 28 Fax: 03 86 21 54 04 Mail: [email protected] NEVERS SAMEDI 13 AVRIL 2013 14H Hôtel des Ventes, 7 rue saint Didier Exposition: Samedi 13 avril de 9h à 11h Frais de vente: 18,19% Les livres sont tels que décrits au catalogue. L’exposition préalable et la possibilité pour les personnes ne pouvant s’y rendre de téléphoner à l’étude permettent aux futurs acquéreurs d’avoir toutes les précisions qu’ils souhaitent sur l’état des ouvrages. Aussi aucun retour ne saurait être accepté après adjudication, sauf erreur de notre part dans la description du catalogue. Renseignements et ordres d'achat auprès de Christian GASCH Tel: 06 72 76 72 70 – Courriel: [email protected] 63-PREVOST-Oiseaux exotiques 115-La lithographie- CHERET 73-Maison militaire du Roi Littérature, livres illustrés et beaux-arts 1- ABAILARD (Pierre) Lettres d'Abailard et d'Héloïse, traduites sur les manuscrits de la bibliothèque royale, par E. ODDOUL ; précédées d'un essai historique par M. et Mme GUIZOT. Edition illustrée par J. GIGOUX. Paris, E. Houdaille, 1839. 2 volumes in-8 (18x26cm), demi-maroquin à coins, dos à nerfs orné, couvertures conservées. 40/50€ Premier tirage des illustrations : vignettes sur bois dans le texte et 40 planches hors-texte gravées sur bois comprenant deux frontispices imprimés en bistre, un fac-similé en couleurs et 37 planches tirées su Chine appliqué, le tout sous serpentes légendées. -

Bulletin D'information Communal

N° 81 FÉVRIER 2018 Bulletin d’Information Communal Le Prat Massicoit en hiver FÉVRIER 2018 ISSN N° 1282-5765 Rédaction – Edition: Comité Consultatif de l’Information Impression – Diffusion: Mairie 58330 CRUX LA VILLE CONSEIL MUNICIPAL Conseil Municipal du 31 octobre 2017 - Aliénation Chemin rural des Bois de Crux aux Maisons du Bois, longueur estimée 0,312km - Aliénation d'une partie du Chemin rural de St Franchy aux Bordes, de la Croix Gerbaux à la limite de la commune de St Franchy longueur estimée 1,372km - Aliénation du Chemin rural de St Franchy à La Goutte du Charme longueur estimée 1,912km - Aliénation du Chemin rural de St Franchy à Forcy longueur estimée 3,772km - Déclassement d'une partie de la Voie communale N°7 de St Franchy à Crux la Ville longueur estimée 1,128km et aliénation d'une partie du Chemin rural de St Franchy à Crux la Ville Le conseil municipal, par délibération en date du 1er juin 2017 a projeté l'aliénation d'une partie des chemins ruraux cités ci-dessus, Les dossiers ont été soumis à enquête publique du 24 août 2017 au 12 septembre 2017. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, Considérant qu'il y a lieu de faire aboutir ce projet, Considérant l'avis défavorable du Commissaire Enquêteur, Maintient sa décision de désaffecter et d'aliéner les Chemin ruraux ci-dessus. L'aliénation de ces chemins est réalisée en même temps qu'un échange de parcelle boisée. Cet échange permettrait à la commune d'abandonner une parcelle boisée isolée par rapport au reste de la forêt communale pour bénéficier d'une parcelle de même surface jouxtant la base de loisirs de l'étang du Merle. -

Les Manuscrits Et Les Dessins De La Bibliothèque Municipale De Nevers

Le Nivernais était très riche en manuscrits, mais en 1790-1793 lors de la création de la Bibliothèque nationale de Nevers , on compta très peu de manuscrits (en dehors des Comptes des bâtiments du Roi qui provenaient de la bibliothèque du chapitre) : les manuscrits des grandes abbayes semblent avoir été ou détruits ou soustraits. En septembre 1793 Fouché décidé « sur la proposition du citoyen Chaumette » qu’ « il sera fait une recherche dans toutes les bibliothèques de cette ville (Nevers) et que l’on extraira les livres les plus rares et les plus précieux pour en composer la bibliothèque nationale, attendu que la plupart de ces livres rares ont été enlevés des bibliothèques des ci-devant maisons religieuses, et de celles des émigrés » : il devait en être de même pour les manuscrits. Il faut ajouter les destructions massives de tout ce qui concerne la religion, et les mesures liées à la guerre : le 16 germinal an II il est décidé que « tous les citoyens qui ont chez eux des parchemins, des livres manuscrits sont invités à les apporter pour être déposés dans un local désigné et employés à faire des gargousses » : il est impossible de savoir quels ravages provoqua une telle mesure. Ceci explique assurément que dans un pays aussi « révolutionné » que le Nivernais, les destructions aient été considérables. Quand Mérimée visite la bibliothèque de Nevers en 1834, il ne trouve pas grand-chose : « j’ai vu 3 ou 4 manuscrits dont deux du XIIIe siècle au moins. Il y en a un qui contient de la musique d’Eglise notée à la manière du temps » ; il remarque le manuscrit des Archives de Nevers de Parmentier : « le bibliothécaire de la ville est un jeune homme de bonne volonté, assez instruit. -

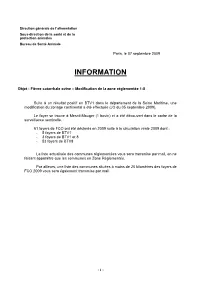

090907 Note D'information ZR

Direction générale de l’alimentation Sous-direction de la santé et de la protection animales Bureau de Santé Animale Paris, le 07 septembre 2009 INFORMATION Objet : Fièvre catarrhale ovine – Modification de la zone réglementée 1-8 Suite à un résultat positif en BTV1 dans le département de la Seine Maritime, une modification du zonage continental a été effectuée (JO du 05 septembre 2009). Le foyer se trouve à Mesnil-Mauger (1 bovin) et a été découvert dans le cadre de la surveillance sentinelle. 61 foyers de FCO ont été déclarés en 2009 suite à la circulation virale 2009 dont : - 5 foyers de BTV1 - 3 foyers de BTV1 et 8 - 53 foyers de BTV8 La liste actualisée des communes réglementées vous sera transmise par mail, en ne faisant apparaître que les communes en Zone Réglementée. Par ailleurs, une liste des communes situées à moins de 20 kilomètres des foyers de FCO 2009 vous sera également transmise par mail. - 1 - Annexe : extension des zones FCO Zone en vert foncée Zone réglementée sérotype 1 et 8 Zone en vert clair Zone vaccinale sérotype 1 et 8, sans circulation virale du sérotype 1 Zone en bleu Zone Réglementée sérotype 1-2-4-8-16 Point bleu Foyer de BTV1 Point jaune Foyer de BTV1 et 8 Point rouge Foyer de BTV8 - 2 - Départements de la zone réglementée (sérotype 1 et 8) Zone de protection : – département de l’Allier : arrondissement de Moulins, Vichy et cantons de Cérilly, Commentry, Ébreuil, Hérisson, Marcillat-en-Combraille, Montluçon-Est (4e Canton), Montmarault ; – département des Hautes-Alpes : cantons de Aspres-sur-Buëch, Rosans, -

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CLUBS DU DISTRICT DE LA NIÈVRE DE FOOTBALL À SAINT BENIN D’AZY Saison 2017/2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CLUBS DU DISTRICT DE LA NIÈVRE DE FOOTBALL À SAINT BENIN D’AZY Saison 2017/2018 PV du 28 octobre 2017 PRÉSENTS, QUORUM ET OUVERTURE DE L’A.G. Présidence : Mme Françoise VALLET Présents : MM. ALDAX, Mme BEAURENAUD, BERFORINI, BOITIER, BUCHETON, DUFLOUX, FRANCE, LAVALETTE, MAY, MEIGNEN, NOGUES, PONSONNAILLE Excusés : MM. BASTIEN, BONDOUX, FONTENIAUD, Mme GAUTHIER, LEJEUNE Assistent : MM. ARCHAMBAULT (Éducateur District), TREPKA (CTD DAP), Mmes SABARDIN et TOURNOIS (administratifs District), MM. ESKICI et LANGEVIN (services civiques). Après ouverture des bureaux de pointage : - Nombre de clubs présents : 57 - Nombre de clubs représentés : 5 - Nombre de clubs absents : 10 - Membres du Comité de Direction présents : 13 - Membres du Comité de Direction excusés : 5 Clubs représentés : Anlezy, Cosnois FC, Dornecy, Moux, Nevers Maupas, Clubs absents : Corvol, Foot Féminin Nord Nivernais, Neuvy, FC Nevers Banlay, Nevers Challuy Sermoise, UFC de Nevers, Prémery, St Seine, Tannay, Varzy. Soit un total de voix des membres présents ou représentés de 264 voix sur les 290 voix que peut décompter cette Assemblée. Le quorum pour tenir l’Assemblée Générale Ordinaire, la moitié des voix plus une, soit 133 voix étant obtenu, la séance peut se tenir. Monsieur Jean-Claude MEIGNEN, Vice-Président, déclare ouverte cette Assemblée du 28 octobre 2017. SOUHAITS DE BIENVENUE DE M. LE PRÉSIDENT DU CLUB DE SAINT BENIN D’AZY, MONSIEUR CHRISTOPHE BOLLE « Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Benin d'Azy. Je vais essayer de vous faire une présentation rapide de notre club, l'AS Saint-Benin. Un club que j'ai coutume de qualifier "d'entre deux". -

Liste Des Morts Des 2 Guerres Honorés Par Ce Momument En

“AUX ENFANTS DE ST FIRMIN MORTS POUR LA FRANCE” 1914 MORIZOT Jules Soldat au 13ème régiment d'infanterie Né le 05-04-1889 à Saxi-Bourdon (58 - Nièvre, France) Fils de Etienne et Marie GAUDRY Mort pour la France tué à l'ennemi le 02-10-1914 (Apremont-la-Forêt – « Bois Brulé », 55 - Meuse, France) à 25 ans, 5 mois et 27 jours Transcription 08/09/1920 à Saint-Firmin (58 - Nièvre, France) PETIT François Soldat au 256ème régiment d'infanterie Né le 08-08-1887 à Saint-Firmin (58 - Nièvre, France) Fils de Louis et Jeanne LYON Mort pour la France tué à l'ennemi le 15-10-1914 (Cuinchy, 62 - Pas-de-Calais, France) à 27 ans, 2 mois et 7 jours Transcription 15/06/1915 à Saint-Firmin (58 - Nièvre, France) 1915 François Joseph AMELAINE Soldat au 2ème régiment de hussards Né le 08-04-1895 à Saint-Firmin (58 - Nièvre, France) Fils de François et Marie Emelie LANGUIGNIER Mort pour la France 29-09-1915 (Sommepy-Tahure - "les tranchées des tentes", 51 - Marne, France) à 20 ans, 5 mois et 21 jours Transcription 08/09/1920 à Saint-Firmin (58 - Nièvre, France) Louis Alphonse CORNU Soldat au 27ème régiment d'infanterie Né le 07-08-1894 à Saint-Firmin (58 - Nièvre, France) Mort pour la France suite de maladie contractée sur le champ de bataille le 13-05-1915 (Saint- Mandrier-sur-Mer - à l'hôpital maritime, 83 - Var) à 20 ans, 9 mois et 6 jours Antonin Germain TURLIN Marsouin au 6ème régiment d'infanterie coloniale Né le 05-07-1895 à Saint-Firmin (58 - Nièvre, France) Fils de Edme et Emelie LABONDE Mort pour la France suite de maladie contractée en service le -

Histoire De Saint-Benin-D'azy Principaux Ouvrages Des Mêmes Auteurs

Histoire de Saint-Benin-d'Azy Principaux ouvrages des mêmes auteurs LES FRERES DROUILLET : Glanes nivernaises - Au son des vielles, poésies — Gastronomie nivernaise — Anthologie des Poètes nivernais. HENRI DROUILLET : Les chansons du Cabaret. JEAN DROUILLET : Mon Oncle Benjamin (1 acte en vers) et Belle Plante et Cornélius (3 actes) d'après Claude Tillier — La Ronde des Provinces (Palais du Chaillot) — Un serviteur du terroir nivernais : Fanchy — Le Nivernais en diligence — Les traditions populaires des pays nivernais (bibliographie critique) — Sonnailles et Fredons, poésies patoises — Le Patois nivernais, vocabulaire d'Amognes — Le Nivernais (récompensé par l'Académie des Sciences Morales et Poli- tiques) — Essai de topo-littérature nivernaise — Romanciers et con- teurs nivernais — Pages choisies d'Henri Bachelin — Pages choisies de Hugues Lapaire — Folklore du Nivernais et du Morvan : 6 volumes parus (Prix Sully-Olivier de Serres, Prix Broquette, Lange et Broquette-Gonin de l'Académie Française) — Hugues Lapaire, maître- poète de la Terre de France. PAUL. JEAN et HENRI DROUILLET Histoire de Saint-Ben i n-d' Azy Ouvrage couronné par l'Académie Française NOUVELLE EDITION REVUE ET COMPLÉTÉE LIBRAIRIE GUENEGAUD 10, rue de l'Odéon, Paris 6e 1974 AVERTISSEMENT En publiant l'Histoire de Saint-Benin-d'Azy, nous nous devons d'évoquer la mémoire des historiens qui, avant nous, ont écrit sur cette commune des Amognes et dont les tra- vaux ont, en partie, servi de point de dépdrt à cet ouvrage. Victor Gueneau, Charles Petit, Louis-Mathieu Pous- sereau ont essayé, par de patientes recherches, de ressusciter un passé qui n'offrait à ,l'avidité de leurs esprits que des actes épars, des documents non encore inventoriés, des ruines informes, des traditions trop souvent légendaires. -

Essai Historique Sur Saint-Benin-Des-Bois Et Ligny

Essai historique sur Saint-Benin-des-Bois et Ligny. Monographie de la communauté des Jault. Par M. L. Ch.... 1904. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2019

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2019 Arrondissements - cantons - communes 58 NIEVRE INSEE - décembre 2018 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2019 Arrondissements - cantons - communes 58 - NIEVRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 58-V 18, boulevard Adolphe Pinard 75675 Paris cedex 14 Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 58-1 Tél. : 01 41 17 50 50 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 58-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 58-3 INSEE - décembre 2018 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

Recueil Du 01 Juin 2005

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA NIEVRE DU 1ER JUIN 2005 Sommaire 1. Préfecture ___________________________________________________________ 4 1.1. direction de la réglementation et des collectivités locales __________________________ 4 • 2005-P-1204bis-Arrêté portant agrément de la SARL ALKRIS comme organisme chargé de la formation des conducteurs responsables d'infractions. ______________________________________ 4 • 2005-P-1143-arrêté autorisant la commune de NEVERS à utiliser des machines à voter ___________ 4 1.2. direction des actions interministérielles ________________________________________ 5 • 2005/P/950-arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de la commune de Garchizy ____________________________________________________________ 5 • 2005-P-1153-arrêté portant désignation de l'expert chargé du contrôle des appareils à pression______ 6 • N°2005-P-1183-Arrêté portant délégation de signature à Mme Colette ALLEMEERSCH, directrice départementale des services vétérinaires de la Nièvre pour l'exercice de compétences relevant des fonctions d'ordonnateur secondaire_____________________________________________________ 7 • secrétaire général de la préfecture de la Nièvre-arrêté déclarant d'utilité publique au bénéfice de la région de Cosne-sur-Loire l'établissement de périmètre de protection autour du captage des Eves____ 9 • 2005-P-1247-ARRETE modifiant l'arrêté n° 92-DDAF-1500 du 6 mai 1992, autorisant le GFA DE CHANTELOUP à créer un plan d'eau sur la commune de DOMPIERRE SUR HERY au lieu dit « Chanteloup »_____________________________________________________________________ 13 • N°2005- P- 1203-Arrêté portant délégation à Monsieur Florus NESTAR, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre (CDEC du 17 mai 2005) _________________________________________ 15 • N°2005-P-1186-Arrêté portant délégation de signature à M.